沃格林系列 | 现象式着魔的各种形式

编者按

本文选自沃格林《政治观念史稿》卷七《新秩序与最后的定向》(上海:华东师范大学出版社,2019,页213– 241)。所谓“现象式着魔”指现代西方文明从哲学到大众文化各个层面对科学世界的迷恋,其结果为道德混乱和智识混乱。本文从思想大历史的角度透视现代文明的基本问题,对认识眼下我们所置身的文明处境颇有启发。此次推送删去全部注释,有兴趣进一步研读的读者可查阅原书。

在文明瓦解的时代,思想史不再沿着直线前进。我们无法区分如下两者:一边是一种占主导地位的诸问题之复合体的持续演化,另一边则是一种紧靠在前者表面上的占次要地位的制度复合体。在中世纪,我们能够区分:一边是占主导地位的精神成熟的复合体,另一边则是逐渐兴起的诸问题之复合体。在一个分崩离析的时代,问题领域在社会上是开放的,反映了迷途(disorientation)和混乱的各种问题主导了公共舞台,而那些成功为精神和智识找到定向的尝试,反倒在社会上被扫进了阴暗角落。

鉴于这种处境,如果我们只是单纯遵循一种关于众多思想家和观念的编年史次序,那么,在分析黑格尔之后的危机时,我们就会遇到困难。我们会在一片材料荒漠中迷路,找不到引导我们的意义线索。因此,在这里我们首先重述[意大利复兴时期]布鲁诺(1548 - 1600)的问题,进而阐述现象主义的诸原则,最后对19到20世纪现象主义的各种变体作一番简要考察。

在自然科学崛起的几个世纪期间,“偶在之偶性”吸引了学者以及越来越广泛的公众兴趣。科学和牛顿体系蔚为大观,催生了一些态度和感受,而它们已经成为现代人和现代文明的决定性要素。在这种新的诸感受之复合体中,有时我们必须提到其中一个要素,我们称之为科学主义:这是一种对于数学化科学的信仰,它将数学化科学当作典范科学,其他所有科学都应当遵从它的方法。

我们必须将这种复合体作为一个整体来处理,我称之为现象主义(phenomenalism),以此表示人对于在科学中显现的世界之诸现象层面的迷恋,以及人对于人和宇宙之实体性(substantiality)意识的衰退。现象主义与科学进步本身所采用的方法没什么关系;之所以提出这个词,是为了标示出一系列感受、想象、信念、观念和思辨,以及由它们所决定的行为范式,这些东西借着数学化科学进步的机缘而出现。

不止如此,我们还必须留心另一种假定,即科学进步是现象主义崛起的唯一原因。这些新的感受和态度,尽管离开了科学的巨大进步便几乎无从设想,但也并非是后者的必然结果。现象主义之所以能获得它事实上的重要地位,归根结底首先是因为基督教灵性(spirituality)的衰落,以及各种内在俗世感受的生长。就科学进步容易加强内在俗世的感受而言,就嫁接在科学上的现象主义已成为表现这些内在俗世感受的一个重要工具而言,科学进步在此过程中只不过是一个助推因素。

现象主义和唯物论

我们必须特别谨慎,不要把现象主义误认为唯物主义。这种误解有相当大的危险;这两个问题通常没有得到术语上的区分,而且,那些在性质上实属现象主义的感受和观念,在19世纪就已经被误称为唯物主义。之所以容易产生这种混淆,就是因为在一种现象(phenomena)取代实体(substances)的意义上的现象主义,经常借着关于物质现象的科学(也就是物理学)的机缘而出现;因此,被现象取代的实体或许碰巧也是物质。这样一来,这种信念的现象主义要素或许会被忽视,而其唯物主义的内容反倒会被过分强调。可是,有一种纯粹的唯物主义,假定物质(而非其现象)就是所有本体论形式下的那个基础性的真正的实体,而它导向了一些与现象主义观念大相径庭的形而上学假定。一种纯粹的、非现象式的唯物论,其实有时非常接近于一种纯粹的非现象式唯灵论(spiritualism)。

要能理解这个问题,最好的方式也许是首先反思如下两者的关系:一者是布鲁诺对于宇宙无限性的唯灵主义思辨,另一者则是卢克莱修(公元前99 - 前55)对于同样问题的唯物主义思辨。卢克莱修接受了希腊意义上的宇宙,即宇宙(大地、天空以及周围的空气)作为一个封闭实体,因此,这位罗马诗人对空间的无限性展开了如下思辨:空间的无限性超越了“世界之墙”,进入了思想通过一种灵魂的自由投射(animi jactus liber)所能扩展到的地方。

这种投射的结果,便是如下结论:空间的无限性必定被无限多的事物所充实,而在我们的宇宙之外,必定还有无限多像我们已知宇宙那样的宇宙;因为对于那支配其他物质之生成的法则(the law),宇宙也毫无例外地必须服从;就像动物和植物一样,宇宙也有无限多的复本。卢克莱修的观念,虽然是对无限性的思辨,却没有超越希腊人视觉感知的界限;宇宙仍旧是一个封闭的领域,外壳上有一些固定的恒星,而这些恒星也没有被设想为无限多的其他世界。这个宇宙既不开放,也没有扩展到布鲁诺所主张的那种无限性;它只是有复多性罢了。

尽管如此,这个观念却必定对布鲁诺产生了强烈的影响,因为无论选择什么作为实体,无论实体是物质还是精神,都不会影响关于实体无限性的思辨的原则。至于选择精神还是物质,那是由哲人自身的感受和精神经验(spiritual experience)所决定的。对布鲁诺而言,物质能够且必须是一种有生机的原则,因为精神的生机(aliveness)就是他在自身中经验和证实了的最实在者(the realissimum)。对卢克莱修而言,在无限多宇宙中显现自身的实体必须是物质,因为在他眼中,宇宙的有灵(animation)就意味着希腊诸神实际存在。只有当实体是没有灵魂的物质时,诸神才会被废弃,连同人类的希望与恐惧——这是由他们的实存以及人类对他们可能行动的思考所致——也被一道废弃。卢克莱修之所以接受了有无限多物质世界存在的假设,最私密的动机就是他由此得出的结论:根本无法想象有一个神能成为无限多宇宙的主事者(moderator)。对于不动心(ataraxy)的追求,决定了卢克莱修采取物质的假定,正如想象和思辨的“酒神式”充溢,决定了布鲁诺采取精神即宇宙实体的假定。

真正的唯物主义极其稀有,而且转向唯物主义的哲人都属于他们时代最杰出的心灵。在我们时代,桑塔亚纳(George Santayana,1863 - 1952)和瓦莱里(Paul Valéry,1871 - 1945)就是伟大的唯物主义者,他们都受到了卢克莱修的强烈影响。唯物主义并不意味着否定精神甚至于蔑视精神,相反,唯有一种伟大的精神敏感性才能揭穿精神生存的衰弱,揭穿它把符号当成了实体的幻觉,揭穿它把这些符号当成了生命之实体奥秘的审美式表达的幻觉我们甚至怀疑,比起许多唯灵主义者,这一类唯物主义者和神秘主义者更加敏锐地感受到了精神生活中实体与偶在的张力。

帕斯卡与现象式思辨

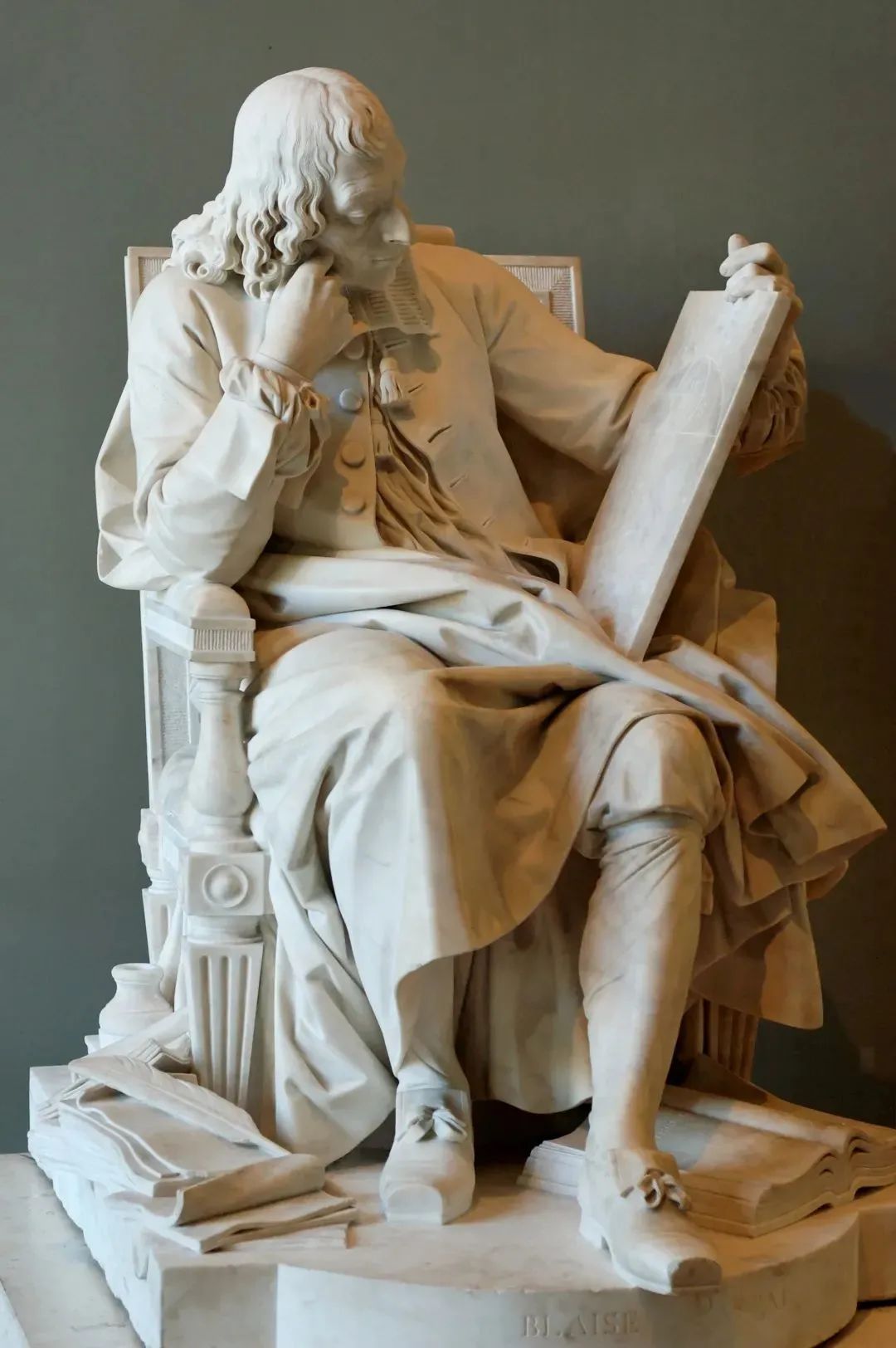

17世纪中叶,现象主义已经成为一个问题。天文学和物理学的进步积蓄了充分的动力,不仅越来越广泛地吸引了有教养的公众,而且通过敞开关于外部世界的无限知识视域而令人着魔。这种吸引力,这种着魔,似乎一直有如下信念直接相伴:新科学不只是一种探索现象的工具,还提供了一把钥匙以打开实在的某种新维度;作为这种新科学的结果,我们关于人及其在宇宙中的位置的知识,将受到实质性影响;进一步的后果就是,基督教人类学曾经完成的对于人的理解,也将断然失效。这个问题吸引了帕斯卡(1623 - 1662)。我们在《沉思录》中发现,帕斯卡的大量残篇都试图缓解科学成就所激发的傲慢和骚动,并且他试图说服读者,这种现象式世界观只能使人认识到自身的不重要和有限性,无限多的现象式视角恰恰应该将人抛回到这样一种认识,即认识到人在基督教意义上的受造性。

布鲁诺对于无限者的实体式思辨,到了帕斯卡的时代似乎已经完全成了现象式思辨。布鲁诺在一种精神的自由投射中创造了无限者,而且这无限者也有其作为一种投射的意义,意义就是使人确信:如今不是人关于宇宙的现象式知识,而是人自身精神的实在及其在神圣太一(Oneness)中的根基,已经外化成了对于偶在的无限探究。对帕斯卡而言,在他的残篇中,帕斯卡邀请读者去沉思太阳与相对不那么重要的地球,然后继续沉思恒星和相对不那么重要的太阳:如果他的想象就这样继续下去,那么他将很快发现,事物的无限性将超出想象的无限性:

我们也许能将我们的诸观念扩展到超出可以想象的诸空间之外,而一旦以牺牲万物的实在为代价,那我们除了原子外什么都无法产生。

和布鲁诺一样,帕斯卡指出,无限领域的中心无处不在,而它的外围无处存在:

我们的想象将会在这种思考中迷失自我;这一点就是我们对于神圣全能者可以感觉到的最大性质。

因此,现象式想象的尝试及其失败,不仅将人抛回他自身,而且使人开始沉思一个问题:“在无限者当中,人是什么?”如果人继续沉思这种无限性,继续拓展,深入到无比细小的微粒,直到趋近于无(le néant),那么这种沉思就会更有益处。在原子中,人的想象将会发现

更加无限多的宇宙;它的苍穹、星球和大地,与可见世界有着同样的比例。

人往两个维度上想象宇宙,结果,他将发现自己悬置于至大与虚无之间的深渊;人的好奇心将变成赞美,他将更愿意默然沉思,而非带着假设去继续探究。

然而,人没有走上这条沉思之路。他鲁莽地扎入自然探究,就好像这样做与他相称:

真奇怪:人竟想通过无限多的假设——假设就像其对象一样无限多——以此理解万物的原理,并且以此为基础去认识万物。

如果我们认识到有限性就是我们的本性,而且它被悬置于虚无和无限者之间,那我们就会理解:这些原理向我们隐匿,因为它们源于虚无;无限的至大也向我们隐匿,因为我们生存有着种种限度。对我们而言,世界并非静止:

我们备受一种欲望的煎熬,那就是想发现一个坚实的位置和一个终极的恒定基础,以便在其上竖立起一座伸向无限者的高塔;但是,我们的根基破裂,大地也敞开了深渊。

我们可以看清帕斯卡的立场和批判的潜在意涵。人的有限性被悬置于思辨的至大与至小之间;这种观念就在库萨的尼古拉(1401-1464)和布鲁诺的传统当中。帕斯卡攻击那种探究原理的做法,并且偶尔评论一下那些题为《哲学原理》之类书籍的愚蠢;这都是在直接反对新物理学和笛卡尔体系。

还有一种诊断认为,科学进步与新的恶如影随形——“这就是自然知识引导我们将至的地方”——这种诊断直接切入了我们必须处理的态度的核心:这种态度将关于“偶在之偶性”的科学转变成了关于“实在的”自然秩序的科学,转变成了一种关于人和宇宙的知识的基础——据说这种知识将取代关于实在的知识,但它本身其实也起源于精神经验。

生物学的现象式着魔

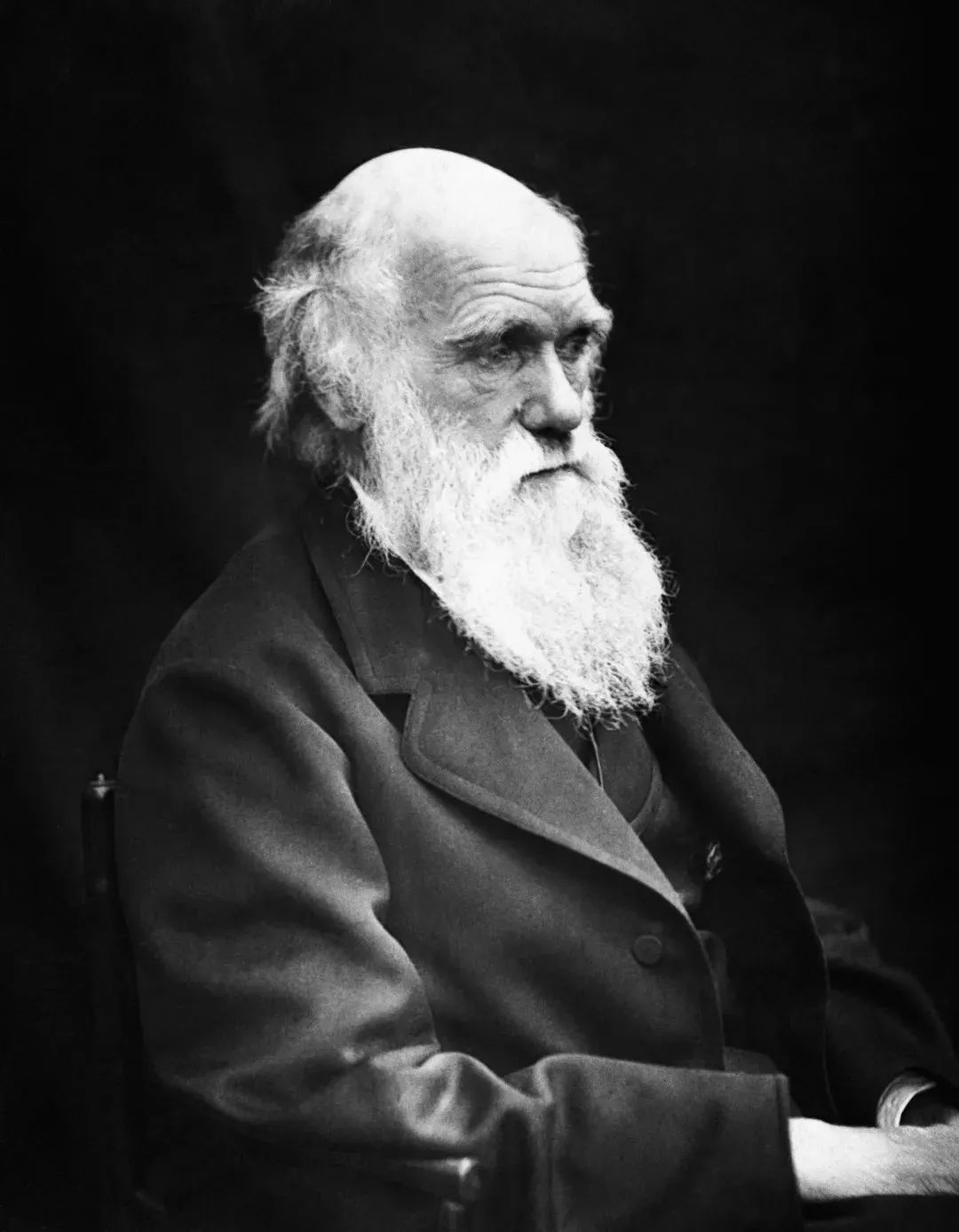

为了考察现象主义,最好首先考察一个困扰着观念史家的问题,这个问题就是19世纪演化论(theory of evolution)所取得的成就。如我们所见,18世纪的生物学理论全面讨论了诸生命形式的演化:它抛弃了物种的创造论,而是构想出了一种从原始到最复杂的诸生命形式的世代继替观念。人们接受了关于物种演变的现象式知识的增长,但同时也产生了另一种洞见:诸生命形式的演化观念,无法使我们进一步理解同样沿着诸形式之链而不断演化的实体的奥秘。作为一个整体,不断演化的诸形式之链无异于一种本体论上的终极基准,而这基准曾经是特定的一类物种。无论是以思辨方式将演化链条延伸到无机的质料中,还是追问有机形式能否起源于无机质料,问题本身都无法改变。这类思辨仅仅意味着,将时间中以形态学方式展开的潜能的奥秘往回追溯,却没有更好理解它。最终,我们始终会面对莱布尼茨的两个基础本体论问题:为什么是有(something),为什么不是无(nothing)?为什么有是这样?

到了康德的时代,演化问题被还原成了它的现象式成分,而19世纪就像什么都没发生过一样。一种新的现象式演化理论——它利用了生存斗争、适者生存、自然选择等观念——获得了广泛的成功,并且变成了受过部分教育的大众的信条。假设它在经验上站得住脚,那么这种理论顶多能对演化机制提供一种洞见,但并没有触及它的实体;这样的理论被公认为一种关于生命本性的启示,而且迫使我们对于人的本性和人在宇宙中地位的看法发生了重新定向。

西方思想史发生了一个关键性的断裂:断裂的一边是实体问题日益狭窄的发展主线,另一边则是日益支配着公共舞台,并且造成了我们时代的道德混乱和智识混乱的现象式大众运动。作为这种断裂的一般症状,有一种做法变得十分重要,那就是在大众运动的新层次上,重新开放一个理论上已经解决的问题。不止如此,生物学理论的例子也特别重要,因为它极为清楚地揭示了现象主义特有的问题。一种理论本身也许有助于我们认识一实体的现象式展开,但这种理论也被歪曲成了实体哲学;现象的因果关系(通常假定了理论的正确性),被理解成了一种在生命实体层次上的解释。

众所周知,诸现象式关系转变为一种现象式实在有着怎样的主要原因。达尔文是一位伟大的经验生物学家,他整理了大量令人信服的材料来支持他的理论,而这一大批经验数据让人看到了一种秩序化知识的崭新领域。与此同时,无论达尔文还是其追随者都不是最好的理论家,以至于夹在现象知识与实体知识之间的问题始终相对模糊。我们面对着19世纪的一个问题:随着科学的专业化,学者毫无争议地成为了自己领域的主人,但这导致他们无法看到,他们的专业科学中的理论问题与本体论和形而上学中的问题之间有一种适当的关系。不止如此,还有一种意志因素独立于当时生物学的巨大进展之外,它想从现象科学的诸命题中创造出一个现象式实在,情况就像17世纪天文学和物理学取得进展时一样。演化论运动之所以凸显了一种敌基督和世俗主义的风格,其实是因为它有一个假定:它将人解释成演化链条的最后一环,而这种解释又与将人视为一种精神存在的理解有关。这场巨变的动力因素在于一种意志:它想通过一种现象科学来理解人,认为人的位置是在一种内在俗世的[186]秩序中,而不是在一种由信仰之知(cognitio fidei)所启示的超越式秩序中。

就其结果而言,演化论运动再一次能被用来作为现象式思辨、着魔和行动这些问题的原型。社会和政治的解释,吸收了生存斗争、适者生存之类的生物学观念。在竞争性社会的秩序中,自然选择的观点能够强化如下信念:成功的人就是更好的人;成功在自然秩序中是命中注定的;由成功所创造的秩序就是正当秩序,因为它出于自然的意志,无关乎道德和精神的问题。在与种族差异理论相结合的过程中,这些生物学观念使得如下做法成为可能,那就是:利用一种劣等种族和优等种族、命定统治或命定被统治的说法,以此重新解释历史和政治——当然,这些说法也无关乎道德和精神的问题。生物学现象的外衣遮蔽了人和社会的实体,窒息了道德和精神意识,并且试图用一种生物学式的生存秩序来取代社会的精神秩序。当它正式成为一种行动的准则时,生命的现象式秩序就变成了一种现象式着魔。

必须再一次强调:认可诸生命形式的演化——人作为演化的高峰——既未必要提出一种关于人的内在俗世式的、现象式的解释,也未必与基要主义者念兹在兹的基督教教义产生冲突。因为,在16世纪帕拉克尔苏斯(Paracelsus,1493 - 1541)的人类学中,我们已经发现了以《创世记》为基础的一种关于人的生物学解释,而它解决了演化论在一种实体理论层次上提出的问题。帕拉克尔苏斯假设,上帝的创造分为两步:首先,上帝通过“言”从无中创造了万物;接着第二步,上帝从实体中创造了人,“而这实体是从天地间所有受造物中萃取出来的”。从天地间所有受造物、所有元素、所有星体,从所有性质,本质,自然,类,样态等等当中,上帝萃取了最精妙和最好的,并且将其压缩为一体(massa):上帝从这一体当中创造了人。因此,人就是小世界,人就是小宇宙。

这种对人的唤起,不仅吸纳了动物血统,还吸纳了基本元素、植物以及星体。但是,这里的吸纳不是现象性的,意义在于形态学式的派生;而是实体性的,意义在于由一位炼金术师上帝提炼出的一种实体所发挥的同化作用。术语“萃取”(extraction)和“压缩”(contraction)是指如下过程:第一实体被转化为它的“第五本质”(quintessence),也就是人的自然实体。对于一种哲学人类学而言,“第五本质”的观念有着方法论上的核心重要性,因为要想穷尽人的非灵性层面(无机的、植物的、本能的、联想的等等),就不能采取将它们在现象上孤立出来的办法——那样做就好像人不过是植物或动物似的。

在人这一复合物中,较低的本体层面发生了一些功能性变化,而这些变化将这些较低层面融入灵性生命,从而使它们成了人的专属。人不单单是一个动物附带上理性或灵性而已,相反,人是一个生存的统一体,它是从灵性层次而被完整赋予了秩序。帕拉克尔苏斯使用“以太”这个观念,以此表示在人的复合体中较低层次的转变。帕拉克尔苏斯尚不知道生命形式在时间中的展开,但现在已经有了一条思辨原则:我们对于演化之链的知识也必须奠基于一种关心人之实体的人类学上。现象式知识的扩充可以要求有一种劳动分工,可以要求有一门关于生命现象的专业化科学,但这还没有触及到最根本的问题。

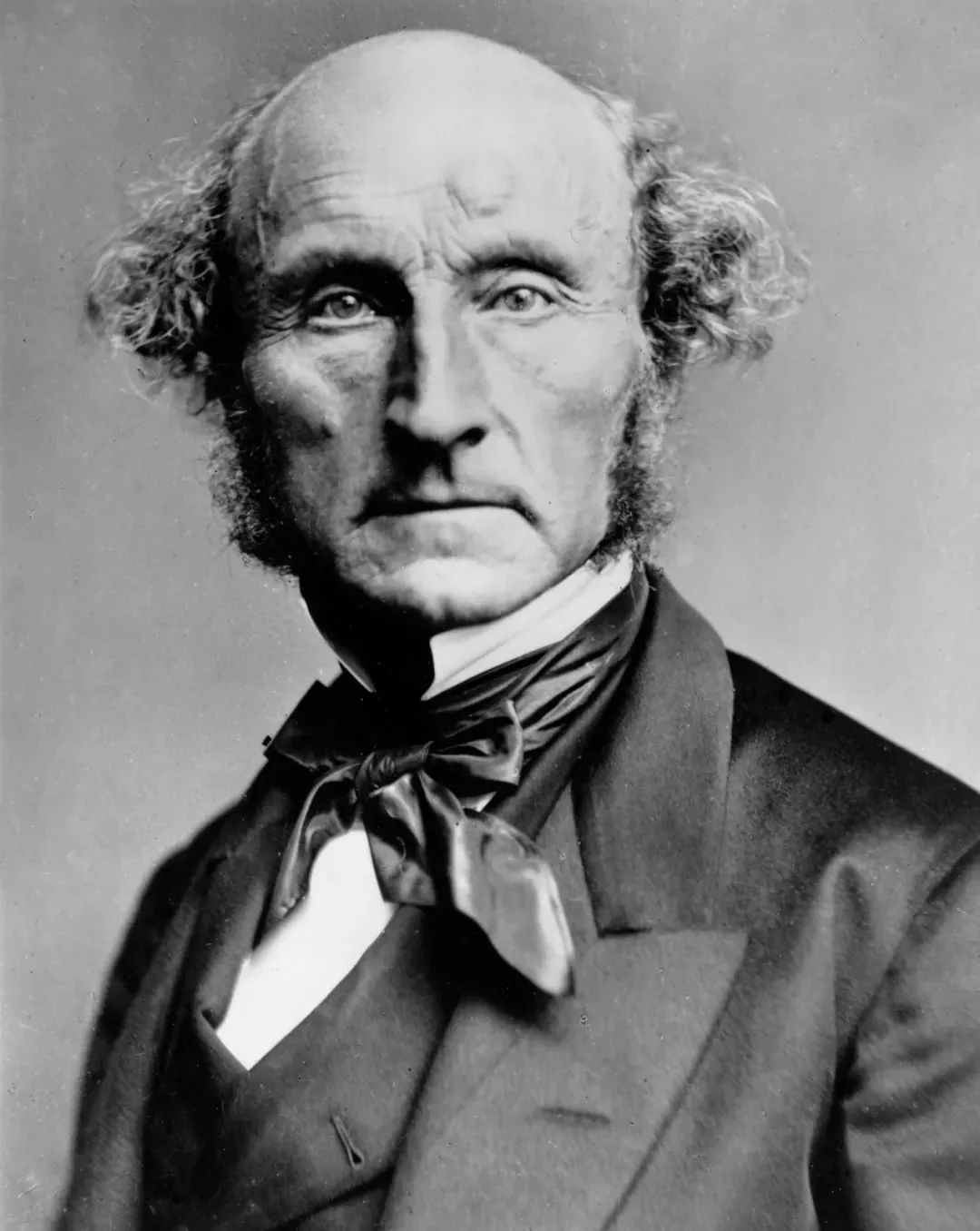

经济学的现象式着魔

既然确立了类型,现在我们就能更简洁地讨论经济学和心理学中出现的相似问题。经济学的问题也包含在了演化理论中,因为适者生存之类的生物学范畴已经同化了对于竞争性社会的现象式着魔,而这种竞争性社会在18世纪和19世纪就发展起来了。在经济理论的例子中,我们再一次得到了一种现象科学,它运用的假定包括:人是一种利益导向的理性的经济个体,社会中大量个体的理性经济行动将使全社会实现商品的最大化均衡。如果假设它们有效,那么,对于这样一种社会——其法律秩序偏爱不受限制的理性的经济行动——是否可欲的问题,从这些假定中根本推不出任何结论。实体性秩序则是提出这样的问题:对社会中的人及其生活而言,是否有少数事物比商品最大化更加重要?为了一个生产出最大化财富的经济秩序,是否值得牺牲那些为了维持它而牺牲的价值?

经济现象的理论相当合法地不讨论这些问题。只有当一种经济行为理论发展出来的法律被当成了行动标准,经济关系的理论体系被视为不可扰乱的社会正当秩序时,现象式着迷的要素才会浮出水面。结果,[188]我们必定再一次目睹道德意识的衰落,同时甘愿对一些恶表示认可:这些恶源于从现象式关系转变为一种实体性义务秩序的过程中的不便,而这些暂时的不便终将因为长期的收益而得到补偿。对经济学现象主义而言,关于短期和长期的论证尤其耐人寻味。按照人类实体的秩序,短期是人的具体生存,长期则根本就不存在;原因在于,以具体当下的视角来看,显现为长期的那个时间点,随着时间的流逝,终究也会变成当下。既然如此,个体的具体生存,在后来的那个时间点上仍然是短期。由于用现象性秩序来取代实体性秩序,现象主义忽略了这样一个事实:人不仅仅是商品的吸纳者,相反,人的地位取决于他与社会整体之间的关系。所谓的个人与商品间的真实均衡——它也许事实上符合经济理论的预测——实际上是现象式的,而那种在实体上真实的贫困和富裕——它取决于社会其他成员的贫富关系——也许根本就没有改变。原则上说,忽视社会中的人的实体性秩序,就有一种导致现象式行动之野蛮性的危险,正如生物学现象主义的情况那样。

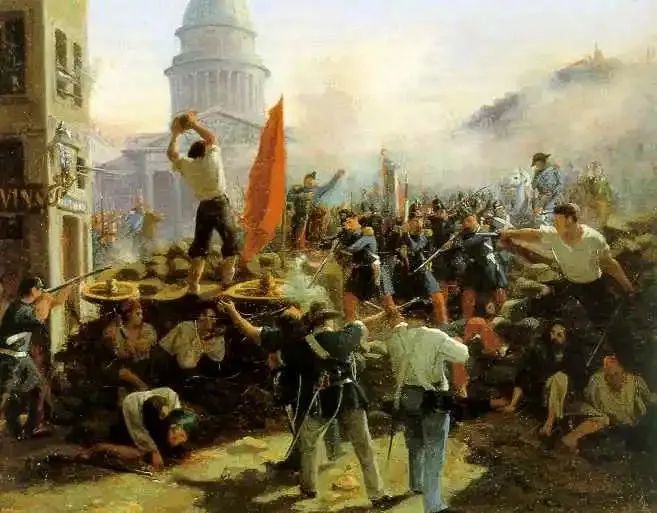

即使凭借革命来试图重建一种社会的实体性秩序,也无法打破这种行动的野蛮性。极权主义革命——无论共产主义还是以及国家社会主义——都以一种欲望为其要素,那就是打破自由经济的着魔,演化出一种新的实体性秩序。但在不同程度上,这种对于实体的革命也遭到了一种新的计划经济的现象主义所遮蔽。“计划”(plan)就像自由经济的市场机制一样,成为一种遍布社会实体性秩序之上的诸经济关系的体系。实体性秩序的观念将成为一个前提条件,没了它,计划观念就是空谈。然而,在政治实践中,我们发现它们和自由主义有着一样的趋势:将计划树立成一种绝对秩序,将个人当作计划的一个功能,甚至比现象式自由主义对待个人更加残忍,毕竟后者只将个人视为经济行动的相互作用当中的一个功能性要素。

马克思敏锐注意到了19世纪政治中的经济学现象主义,他对这个问题的意识导致他提出了关于资产阶级社会的经济学解释。一个社会的法律和文明的秩序是以经济秩序为基础的“上层建筑”,或者说,社会的实体秩序是经济秩序的一个功能;这种观念在现象主义者手里根本就是对社会的误解。然而,在马克思进行构想的那个时代,这种观念包含了一种实实在在的经验性真理,因为在当时,自由主义的现象主义发展到了顶峰,而在那个工业革命的时代,经济关系的秩序确实具有令人着魔的特性,而这种特性使得经济关系的秩序变成了实际影响社会的决定因素。

在洛克那里我们已经看到,17世纪末,私有产权的程序性保护已经着魔到了这种地步,以至于洛克的《政府论》压根儿没有关于社会义务的问题。洛克认为法律一视同仁地保护了穷人的贫穷和富人的财富,并且将此树立为政治社会的价值;洛克这么做之所以没有引起嘲讽和反感,乃是因为当时的英国政治社会本来就是他的著作中实际暗含的预设。到了20世纪,在工人问题面前颂扬一种排除了任何实体性秩序观念的程序性保护,已经变成了可疑之举,即便在英国也是如此。考虑到德意志甚至还没有一个清晰分明的政治社会,这种程序性保护对于当时的德意志人来说几乎毫无意义。洛克用来捍卫私有财产权社会的论证,恰恰成了马克思用来攻击一种秩序的工具:这种秩序很大程度上已经变成了现象式秩序,因而破坏了社会的道德与精神的实体。马克思主义的意识形态概念凭借强大的经验洞察力捕捉到了在经济学着魔的压力下实体的萎缩。

心理学的现象式着魔

心理学现象主义已经相当彻底地渗透了我们的文明,以至于这个问题可谓是众所周知。这里只需要提醒读者们注意现象式心理学的几种变体即可。我们拥有一门实验的、生理学式的心理学,它完全丧失了人的精神实体;此外,我们也有一门行为主义心理学,其中,心灵的行动变成了“语言行为”,而观念则成了“思想材料”;我们还有一门深层心理学,其中,灵魂被还原成了一种关于性的量化和升华的经济学。在这种类型的心理学的冲击之下,精神生活倾向于被消解成多种多样可以管控的因果关系;“心理学管理者”取代了灵魂的引导者。心理学管理在我们的文明中无孔不入,并且创造了一个着魔于现象的、缺乏实体性实在的幻造世界——为了实现这一点,它借助了商业广告、政治宣传、“新闻”报导、期刊杂志上的文学批评等等方式。

我们生活的世界,充满了名牌商标、香皂、香烟、必读书、畅销书、特殊场合专用香水,以及一堆凭着挑威士忌牌子而享有权威和殊荣的人士;这是一个有着领袖、电影明星、大人物、教育家以及战争犯的世界;这是一个有着中立国、永久和平以及无条件投降的世界;这是一个有着三巨头、四巨头、五巨头的世界;这是一个有着史无前例的载弹量和演说量的世界;这是一个有着各种历史性会议的世界;这是一个有着矫正、健身、教育和再教育的世界;这是一个有着宣传和反宣传的世界;这是一个充满了复杂、踌躇、挫败和喜悦的世界;这是一个实现了好几个世纪进步的世界,也是一个有着儿童、常人和无用之人的世界。总之,随着中世纪关于天使与魔鬼的名录变得看似琐细、拙劣之后,我们如今也创造了一种现代的魔鬼学。

各种现象式着魔的文学反映

我们这个时代混杂着各种类型的现象主义,在结论中,让我们首先反思一下我们这个时代的某些现象。物理学以及一般意义上的自然科学的现象主义,产生于19世纪,随后诞生了一种特殊的文学种类:利用了科学式着魔的小说。雪莱夫人(Mrs. Shelley)的《弗兰克斯坦》(Frankenstein)开启了一个有着科学怪物和冒险、人格分裂、时间机器、月球旅行和火星旅行、环球旅行、海底旅行和地心旅行的世界。这场运动的代表人物有爱伦坡(Edgar Allan Poe)、斯蒂文森(Robert Louis Stevenson)、凡尔纳(Jules Verne)、拉斯维茨(Curt Lasswitz)以及韦尔斯(H. G. Wells)。

在我们的时代,这场运动已经在冒险连环画和“科幻小说”的大量生产中遭到了商品化。这场运动在我们的语境中有着重要意义,因为小说的想象似乎已经成功掩盖了真实的现象式着魔。以赫胥黎(Aldous Huxley)的《美丽新世界》为例,我们能看到,公众对这个作品的接受有些摇摆不定:一些人认为它是对现象主义的讽刺,另一些人则误解它是看待人类未来社会中科学的潜力和效果的一种视角。在一个现象主义的时代,讽刺文学的写作日益困难,甚至到了不可能的地步,这一点可见卡尔·克劳斯(Karl Kraus)长达三百页的小说《为何火炬没有出现》(Warum die Fackel nicht erscheint),以及他的主要著作《人性的最后日子》(Die letzten Tage der Menschheit);要想知道其中大量的恐怖事情,不必通过讽刺夸张,直接引用新闻报纸和其他材料就行。

小说的想象与现象式着魔相融合,最终实现了韦尔斯到处宣扬的火星人入侵。曾有一场恐惧在听众中爆发,因为他们相信小说中的入侵是真实的,而他们之所以能相信这是真实的,乃是因为他们生活在一个现象世界中。在这里,火星人入侵是一件可以料想的事情,就如同中世纪一位魔鬼学家的世界中也能料想到长爪有尾的魔鬼一样。在这些相信它的人中,还有两位来自普林斯顿的地质学家,他们冒着生命危险英勇地着手调查这场入侵,就好像这是真正科学家的本分一样。

我没有过分关注这个事件,当它发生之后,给人留下的印象就是听众将一场某外国势力的入侵事件误以为是火星人入侵。这已经够疯狂了。但我依旧记得,我在读哈德利·坎特里尔(Hadley Cantril,1906 - 1969)的《火星人入侵:恐慌的心理学研究》(The Invasion from Mars: A Study in the Psychology of Panic,1940)对这种恐惧的分析时,突然感到一阵冷冰冰的恐怖。我意识到,这些听众真的是从字面上理解火星人入侵,相信火星人入侵,并且在这种信念下行事。借此机缘,我理解到了我们生活其中的疯狂究竟有多深。

另一方面,我们也目睹了:在一个有着宏伟技术成就的领域中,科学的潜力究竟如何展开。这一技术领域变得越来越现象化,并且获得了着魔的特性,因为它诱惑人用技术手段来转变实在,而不考虑这将在一种实在秩序的领域中产生什么后果。技术手段的领域变成了一种合法化的秩序,在同样意义上,生物学或经济学的理论秩序也成为了一个标准:能做什么,就应当做什么。结果,我们目睹了整个民族遭到迁移和毁灭,平民被机枪扫射,城镇遭到恐怖轰炸和夷为平地。这些工具不再是一种服务于实质性目的的执行工具,而是自身获得了一种动力,能够将目的扭转成技术上的可能性。如果目的领域本身在实体上已经竭尽,就像我们这个时代一样,目的领域也让位于对生物学、经济学和心理学的着魔,那么,各式各样现象主义的结合就会灭绝最后一丝残存的实体。连环漫画与集中营之间有着一种最为直接的联系:逃离了火星人入侵的人与毫无内疚地绞死一名囚犯的党卫军,在精神实在的秩序中都是同穿一条裤子的兄弟,因为前者的人格已经被连环漫画和广播所瓦解,后者对自己行动的意义已经麻木得没了感觉。现象主义已经走得如此之远,以至于要将我们的社会转变成一种疯人院与屠宰场的结合体;但许多当代人仍然太过理智,以至于丝毫没有觉察到这一点。

分崩离析时代与热爱智慧者

关于生物学现象主义,我们注意到一个特殊情况:在大众信条的层次上,有一个18世纪的思辨已经解决了的问题,此时重新出现了。这起事件,代表了1300年以来西方历史的分裂扩大成了深渊的一个严重症状:至于分裂的两边,一边是精神的保守者、精神热爱智慧者以及生活在他们传统中的哲人,另一边则是大量潮流,趋向一个充满了特殊权力和运动的世俗化、袪精神化的领域。

精神共同体的丧失

分裂之所以不断扩大,乃是因为一些共同体逐渐消失了:热爱智慧者能以一种再现的方式来表达这些共同体的精神,而这些共同体反过来也保留了由他所创造的各种标准和传统。如我们所见,圣托马斯有一个多明我修会来保守他的作品,使他的作品活着;尽管它在更大的欧洲舞台上没有产生它原本想要的直接影响,但它始终保留了一种哲学定向的框架,一直延续到我们时代的新托马斯主义思想家。在接下来的一代人里,但丁已是孑然一身;尽管如此,这位伟大天才(majestate genii)的作品,直到今日也是意大利民族生活的一种权威尺度,而且他对马志尼(Mazzini)的强烈影响显而易见。博丹的真正伟大之处在于他是一位理智神秘主义者,也是《七贤宗教对话录》的作者;虽然这些都已消逝不再,但博丹唤起的王权式民族国家也在17世纪进入了法国的政治生活。即便是斯宾诺莎的神秘主义和宽容,也尚未遭到相当程度的孤立,而是在他那个时代的荷兰贵族制中有其共同体背景。但是,只有到了18世纪,各种党派性立场的荒漠才开始扩大,在这荒漠里,精神越来越难找到一个能容纳它的共同体的绿洲。那些实际存在的共同体和具有社会影响力的运动,已经彻底脱离了西方的精神秩序及其传统的残余物,以至于在它们盲目前行的道路上,精神的声音再也无法触及它们。

哲学的浅薄

不止如此,生物学现象主义的例子表明,还有一种导致状况不断恶化的新因素。人们的感受和态度纵然天差地别,但他们依旧生活在同一个话语的宇宙中。但丁唤起的一种俗世君主政体,并没有阻止欧洲趋向民族国家的潮流,不过,他那个时代的博学者(docti)仍然能理解但丁的哲学技艺和论证。18世纪和19世纪,这种精神的分裂和衰败开始腐蚀理性的概念工具,而这些工具本应用来充分地表达观念。日常的哲学语言开始瓦解,随之瓦解的是人们跨越不同的感受和态度而达成相互理解的可能性。不止如此,随着相互理解的日益困难,人们越来越不愿意开展理性讨论,而持有不同信条的共同体也开始钻进他们各自的话语真空。日常语言的瓦解有多种原因,而原因之一就是我们在这个背景下渐渐相互孤立。虽然只是原因之一,但它相当重要,而我们所谓的重要就是指日益增长的哲学浅薄。

目前为止,我们已经描述了现象主义的特点,即它用一种诸现象关系的领域来取代了实体性的实在,却没有反思这么做在技术上所具有的哲学意涵。现在,我们不得不强调其技术性的一面,我们必须说:在形而上学中有一个巨大的技术性错误,即认为一种关于生物学现象的理论足以影响我们对于人之精神性生存的理解。按照同样的方式,我们也不得不描绘其他现象主义的特点,例如经济学唯物主义:在一种大众层次上接受这些信条,并不能消除它是浅薄的形而上学这一事实。我们时代的智识混乱有一个绝非无足轻重的部分,而它在各种“主义”之间感到了痛苦和不可调解的憎恨;这都要归因于哲学浅薄之徒的胡作非为。

斩首本体论

袪精神化、形而上学浅薄或者非理性主义,都是彼此关联的,因为哲学话语的理性主义依赖于一套健全的本体论。如果不能恰当地区分存在(being)的诸领域,如果不能识别出它们各自所在的实体和结构,如果精神被分析成了一种物质的附带现象或者精神的物质,如果精神的活动被还原成了各种心理关系,或者被解释成了诸本能的升华,抑或是被当成了某种经济状况、社会状况或种族因素所造成的影响,那么,话语就再也不是理性的话语了。原因在于,按照外围现象式的建构原则,所有各式各样的本体领域统统将遭到歪曲,无论它们自身的结构还是它们的相互关系,都是如此;进一步的原因在于,这些事物的命名不再是用它们原本的名字,而是用了其他领域的事物的名字。理性主义意味着接受了这样一种本体论:它承认实在的结构,包括从物质一直到精神的所有层次,而不是试图以因果的方式把一个存在领域的现象还原成另一个领域的现象。理性主义进一步意味着:在存在的分层化以后,要用语言符号来再现实在,而不是试图把适用于某一存在领域之现象的符号用到另一个领域中。上述定义的理性主义,在一个时代迅速遭到了瓦解,而这就是我们迈进的现象式着魔时代。

理性时代(Age of Reason)本身,引发了针对理性主义的第一波巨大打击。大写的理性作为一种绝对标准,预设了对精神领域的不承认。这样一种本体论斩首(decapitation)的直接后果便是术语陷入混乱,以至于“理性主义”一词成了某种真正非理性态度的名称。“理性主义者”(rationalist)否认精神秩序在他自身中是一种活生生的力量,从而犯下了摧毁实在秩序的原罪。然而,一旦秩序没有了一种精神原则[196],精神的失序也就没有了限制;一旦“理性主义者”随着历史时间的流逝而离开了那个崩溃发生的时刻,一旦植根于制度、思考习惯和行为模式当中的精神内容在那个崩溃时刻衰败而死,“理性主义者”也许就会坠入这种精神失序当中。接着,行为的“合理性”渐渐只意味着目的与手段的正确协调,无论目的本身可能变得多么失序。在这种意义已遭歪曲的“合理性”下,任何深受现象式着魔影响的现象式行动都不得不被称为“理性的”——今天确实也称之为“理性的”——只要这种行动的正确定向发生在着魔范围内的目的—手段关系当中。

对于观念史家而言,这类本体论毁坏和非理性术语造成了巨大的困难。再现圣托马斯的观念相对容易,一是因为托马斯的体系依赖于一种卓越的本体论,并且它的发展出自一位哲学技艺炉火纯青的大师之手;二是因为圣托马斯的观念在自身中设定了一种合理性的标准,并且能用它们自己的术语来呈现这种标准,这就为这位思想家与记录他的史家之间根本态度的差异留下了余地,也为源于人类软弱的种种缺陷留下了余地。另一方面,再现伏尔泰(Voltaire)的观念就非常困难,因为伏尔泰是一位技艺很差的思想家,而且,要想阐明伏尔泰观念的潜在意涵,那就只有援引一种超越于伏尔泰本人思想之上的合理性标准。但要想援引这样一种超越性的标准,那就要求阐明一种多少可用于描述伏尔泰之非理性主义的术语工具。因此,在像伏尔泰这样的例子中,历史学家必须驾驭三套语言:(一)伏尔泰的语言,(二)合理性标准的语言,(三)一种描绘前两者之间关系的语言。

智识的偏狭与头脚颠倒

一旦认识到这种历史解释所产生的困难,我们就更容易理解:在一个现象主义和逐渐瓦解的理性主义的时代中,精神热爱智慧者究竟遭遇了什么问题。伟大的中世纪哲学技艺保存在众多学派手中,但它们逐渐失去了权威,影响因素有二:首先是一系列感受和心态,它们无法在一个智识上有凝聚力的教会组织那里找到自身的位置;其次是源于科学进步的新问题。从文艺复兴开始,一种新的世俗哲学从经院主义的诸传统中逐渐发展出来,它不得不阐明和保存自己的技艺,同时得不到秩序和学派所提供的连续体的保障。18世纪再次标志着一个革命纪元,因为这个时代已经作了决定:从现在起,西方世界不再拥有一种哲学技艺的传统,也就是一种在连续体中得到发展,并且用来表达一种共同的精神实体的工具。相反,各哲学学派与不同个体的哲学将各自踏上大相径庭的道路,这些道路既表达了各种地域性共同体的实体,也表达了世界的诸个别面向(正如物理学、化学、经济学、生物学和心理学的进步),还有就是表达了那些“原创性”思想家的古怪观点。

18世纪及其后世纪,出现了一些规模浩大的趋势:由于诸共同体而导致的思想偏狭化,由于时代兴趣的偏狭视角而导致的思想碎片化,以及哲学技艺不可避免的衰落。我们进入了一个混乱时代,在这个时代,谁都能轻易地正确,因为几乎每个人都是错的,甚至达到这种程度:谁要想至少达到像对手一样的部分正确,只需要强调别人所说的反面就够了。这种立场的颠倒,已经成了现代政治观念和运动中的一个普遍特征。它不只是较低层次的对立双方的特征,例如无政府主义与极权主义、个人主义与集体主义、自由与权威、平等主义民主制与等级制、常人与精英、经济自由主义与计划经济、封建价值与资产阶级价值、布尔乔亚价值与无产阶级价值、中等阶层安全感与vivere pericolosamente[冒险生活]等等,而且也延伸到了现代哲学的最高层面,例如黑格尔体系与马克思体系之间的关系就是一个经典的颠倒实例。即便黑格尔也在他那个时代的偏狭当中陷得如此之深,以至于马克思能对黑格尔的辩证法施以一种迷人操作:“头脚颠倒”。被颠倒过来的黑格尔辩证法,仍然是一种特殊兴趣及其闪光点的产物,但这种操作几乎无法用在柏拉图、圣奥古斯丁或者圣托马斯这样的人身上。

热爱智慧毫无实效

因此,热爱智慧者发现自己身处这样一种智识环境和社会环境:这种环境再也无法容纳由一种精神上良序的人格所产生的合乎理性、技艺完备的思想。在这样一种人人相斗的非理性主义失序中,热爱智慧者将频频发现,诸问题的延续体遭到了破坏。人们重新提起了早已解决的问题,而且搞得好像此前没有人处理过一样。基础性的哲学错误也能飞黄腾达,进而支配一个已经丧失了合理的批判标准的公共舞台。如果热爱智慧者以一位竞争者的身份主动卷进这场大混战,那他自己的哲学目的也将失败。为了赢得听众,热爱智慧者不得不成为偏狭之人,为此热爱智慧者不得不放弃合理性的标准。

另一方面,即便热爱智慧者有足够的精神力量和哲学良心,以使他身为哲人理应坚守的立场超越于时代失序之上,他在社会上仍然也是毫无实效,甚至遭人误解。这又是革命和危机时代的一个新要素:有一种非正统的中世纪唯灵论者曾经受到迫害,但他们也受到了相当程度的重视;博丹和斯宾诺莎,至少也是被好基督徒斥为阴险的无神论者;布鲁诺也因为被烧死而获得了社会关注。如今,在一个有着社会影响力的范围内,热爱智慧者找不到任何回应。无论攻击还是赞美,都没有建立在理解他的基础上:这就是他的命运。在最好的情况下,人们以某种实用主义的方式将热爱智慧者的论点滥用于党派目的;至于其他情况,热爱智慧者早已被人遗忘。

延伸阅读

● 沃格林系列 | 18至19世纪英国的极权式立宪论

● 沃格林系列 | 洛克的自主理性与浪漫主义的起源

欢迎关注“古典学研究”微信公众号

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号处理。