谷裕 | 歌德《浮士德》中的战争形式与战争伦理

编者按:本文原刊于《国外文学》(2021年第3期),感谢谷裕教授授权“古典学研究”公号全文推送。

与后来的游击战、突袭或恐怖袭击不同,歌德时代,也就是18世纪下半叶到19世纪初,战争仍以经典的常规战为主。战争在国与国之间、正规军与正规军之间进行,主要采取“堂堂正正”的战役或会战形式。交战双方在选择好的战场对峙;军队有明显标识,通过军装与平民区分;交战时,主帅、军官临阵,士兵面对面交锋,进退有度,射击有序。[1]虽然战事惨烈——因当时以肉搏或近距离射击为主,却保持一定的礼仪规则,即一整套被称为战争文化的东西。[2]

霍亨弗里德贝格战役中的普鲁士军队(1745)

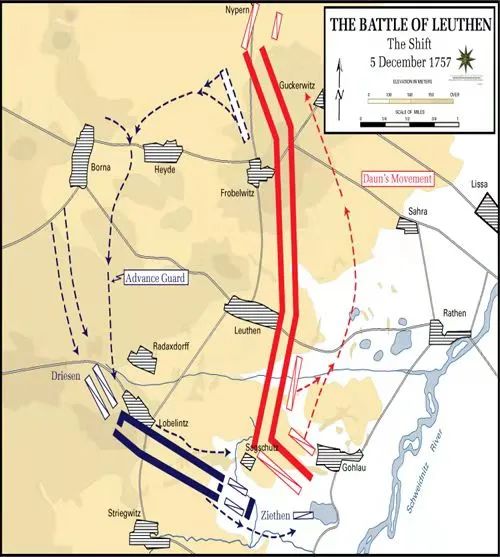

霍亨弗里德贝格战役中的普鲁士军队(1745)歌德的《浮士德》如同军事教科书,在沙盘上推演了以上“战争艺术”:我军(皇帝一方)面对敌人,缩减左翼兵力(左翼依靠山势,只用少量老兵把守),把兵力投入到进攻的右翼。主将指挥右翼,攻击敌军(伪帝一方)左翼,迫使敌军左翼开始“向自己右侧挤压”,造成中路左侧的混乱(“扰乱了自己中路主力的左侧”,10642行起)。随后“我中路方阵前锋稳健向右移动”,“闪电一般插入敌军薄弱一环”(已难以招架的左翼,10646行起),并准备与向敌军后方包抄的右翼,夹击敌军中路主力,同时向其右侧旋转,继续攻击和挤压,致使其溃败。于是“再无更壮美的景观,此役我军稳操胜券”(10652行起)。这便是在确保自己左翼和后方前提下,利用线式辅以斜线和旋转,迂回敌人的右翼和后方。鲁腾会战即利用右侧低矮丘陵,“在高地掩蔽之下,向右旋转”,时人曾称“不可能看到比这更壮美的景观”。[10]

鲁腾会战示意图(1757)

普魯士(蓝,腓特烈二世)对奥地利-哈布斯堡(红,道恩元帅)

至此,场上转为两种战争形式的推演,或称经典、常规、以消耗战为主的传统作战模式与新型、灵活、以歼灭战为主的现代模式之间的较量。在歌德和拿破仑时代,这相当于演示了德、法作战模式的交锋。简言之,是德式保守的战术对法国机动的战术,行将过时的消耗战、线式打法对现代新式的制服战、散兵线。前者的系统理论依据是奥地利的卡尔大公(Carl von Österreich)所编纂的《战略基础》(Grundsätze der Strategie,1814),后者依据法国军事理论家吉贝尔(Antoine Hyppolite Guibert)的《战术通论》(Essai général de tactique,1770年出版,1774年德文版)。[12]吉尔贝的著作出版在先,但战术思想更为现代,被拿破仑视为军事理论指导;卡尔大公的著作出版在后,却是对腓特烈二世战术的总结。对此《浮士德》注释者薛讷在对两本著作进行了对比后总结道:

1

伪帝军队演示了吉贝尔(拿破仑的军事导师)的战术,即一种现代的战术,一种大胆的制服战略;皇帝军队采用的则是奥地利的卡尔大公(拿破仑主要的军事对手,很长时间里,奥地利皇帝用以打击拿破仑这位“伪帝”的军事统帅)的战术,代表一种相比之下常规的、落后的战法,以过时的消耗战为主。[13]

一

观察德国战争史会发现,在三十年战争(1618年—1648年)和统一战争(1864年—1871年)之间,歌德时代是一个大的战争高峰期。从歌德1749年出生,到他1832年去世,先有七年战争(1756年—1763年),后有法国革命(1789年—1794年)、拿破仑战争(1803年—1815年),同时有以普奥为首的德意志邦国组织的七次反法同盟。军事史上的几大著名战役,如耶拿战役、阿斯佩恩战役,以及欧洲多路联军参加的莱比锡会战,就发生在距歌德百公里的半径内。尤其在耶拿战役中,魏玛本身就是战场(耶拿属于魏玛公国)。当时战事之惨烈(拿破仑的歼灭战)、法军占领后对魏玛之洗劫,均给歌德留下深刻印象。

钢板画《瓦尔密战役》局部(1845)

钢板画《瓦尔密战役》局部(1845)造成研究空白的原因,或可归纳为几个方面的陌生:首当其冲的是知识的陌生。歌德不仅化用了当时的著名战役,而且融入自古代经近代到拿破仑时代的兵法,以及地形、地貌、气候、通讯乃至占卜等古今与军事相关的知识。仅凭文学理论方法盖不得其门而入。歌德的专业知识不仅源于他亲历战争、阅读兵书、关注新兴军事科学,包括到新建的魏玛军事图书馆借阅藏书以及该馆以之著名的军事地图,[22]同时源于他持续处于活跃的军事对话。[23]在歌德与之谋面、谈话或保持书信往来的近百名军官中,除他所侍奉的魏玛大公本人外,[24]还有反法同盟的将帅:普鲁士王、多次著名战役的总指挥费迪南·冯·布伦瑞克元帅、奥地利的卡尔大公[25]——此公于1809年阿斯佩恩战役第一次挫败拿破仑,并亲自把大作《战略原则》赠予歌德。

再次在于歌德的春秋笔法,以及隐喻、寓意剧等修辞方式。其实整个第四幕都传递出隐忧,表达曲折。第四幕作于1831年夏,是整部《浮士德》最后写成的一幕,晚于收场的第五幕。歌德时年八十有二,完成后不到一年便去世。但就成稿速度而言,从5月至7月,仅用了三个月时间,而观其精密布局、精致语言,歌德似乎酝酿已久,成稿在胸。之所以迟迟落笔,或许是因为,无论他采用怎样“不易察觉的艺术手段”,[27]都回避不了对现实中人的影射,尤其有的当事者还在世。至少出于此等考虑,其文学自传《诗与真》,作于19世纪头十年,却只写到1776年到魏玛任职前为止。而歌德更大的顾虑,当在于第四幕依次涉及革命、战争、复辟,全部是敏感政治话题,而他的保守态度,——同样反映在其战争观中,——在法国七月革命、前三月的自由主义浪潮中,更显得不合时宜。

因此,除却语词上的隐微,本场整体采用寓意剧形式。出场的人物,无论皇帝还是主将,无论浮士德还是梅菲斯特,即便某些特征影射历史人物,或与《浮士德》其他场幕有所关联,但均首先服从于本场寓意需要,即本场“寓意人物”并不限于剧中明确标出的“三悍卒”。寓意剧遵循问题的逻辑,而非现实主义和心理真实。

最后,也是关键所在,在于对所探讨问题的陌生。二战以后的德国文学研究,出于意识形态考量,其关注焦点在反战文学,对其他类型涉及战争的文学或其他解释方向,多三缄其口。而歌德的《浮士德》,其着力点不在于揭示战争的残酷或质问罪责,而是从人类现实出发,把战争视为既有之物,以其本人或那个时代思想家的方式,基于现实具体事件,但又在广阔时空和形而上高度,指出战争的实质、战争与政治秩序的关系,演绎新旧战争形式及其背后隐含的伦理问题。

根据手稿补遗,歌德原初的创作计划即是,魔鬼梅菲斯特“很高兴看到帝国混乱,鼓动战争”。为此他派出“原始山中的原始人”充当“战争助手”,也是“战争主角”、[28] 战争“最核心的东西”,即后来上场的“三悍卒”。其中年轻者被冠名“打得凶”,中年者“抢得急”,老年者“把得紧”。三者在本场分别被投放到三路阵营,其寓意显而易见:整个战场就是人的天性的弥漫和暴露。另有魂灵大军,披挂昔日“骑士、国王、皇帝”的盔甲,在空气中对打,在后台厮杀,所谓“这儿有一班旧人,随时准备加入新的战争”(10569行)。可见战争或许就其起因而言,是“政治以另一种手段的延续”,[29]但就其本质,自古是人好斗、贪婪、悭吝的本性使然。

二

普鲁士骠骑兵军装

普鲁士骠骑兵军装 解放战争时期的普鲁士军装

解放战争时期的普鲁士军装水火之攻,非止《孙子兵法》,在西方亦属战争中最古老而有效的进攻谋略,战争之利器。[49]然而梅菲斯特的水火之攻,并非利用自然气象条件所实现的真实进攻,而是依靠魔法制造的“空洞假象”。一切都是用来进行欺骗、恫吓、迷惑、制造混乱的“障眼法”。[50]戏剧借助梅菲斯特这一丑角,形象呈现了各种极端的虚假方式,直观揭示出一切兵法、谋略、诡道的实质。在梅菲斯特“兵法诡道是为赢得胜利!”(10301行)的原则指导下,即便捍卫合法权力的战争,也不得不借助“恶灵们”的救助;即便正义的一方(皇帝)觉察到种种“诡异”和“欺诈”,也不得不与之为伍;即便拒绝向魔鬼交付指挥权,也不得不听之任之。这或许就是兵法诡道逻辑演进导致的伦理悖论。

滑铁卢战役

《浮士德》第四幕正是酝酿于这段复辟时期,也是欧洲范围内剧烈动荡后的和平阶段。然而当歌德落笔之时,已是1830年革命的后一年。随革命而来的是否是新一轮战争?歌德已不得而知。无论如何,对于战争,歌德是一个现实主义者,他未曾像20世纪的知识分子那样呼吁和平,[52]而是如本场落幕时指出:古今战争无非是“圭尔夫派”和“吉伯林党”之间的斗争。党派之间的仇恨永远无法消弭。业已作古的魂灵仍时刻伺机,披挂上昔日的铠甲,重新开始永恒的战争,为“魔鬼的节日”(10768行)助兴。既然如此,那么是让战争与魔鬼为伍,成为“暴力的放纵”,造就“野蛮的乌合之众”,还是让战争接受礼仪规则、理性原则的约束,是歌德《浮士德》留给现代战争的伦理选择。

注释

作者简介

谷裕,1987-1991年就读于北京大学,学习德语语言文学,1991-97年就读于德国波鸿大学,学习现当代德语文学、中古德语文学、天主教神学,获博士学位。1998年起,在北京大学外国语学院德语系任教。2005-06年为德国洪堡奖学金学者。现为教授、博士生导师,兼任北京大学德国研究中心副主任。发表学术著作、译作、论文数种。

欢迎关注“古典学研究”微信公众号

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号处理。