刘振 | 卡尔·波普尔与苏格拉底式理性主义

编者按

一

波普尔本人更进一步,将苏格拉底作为其思想位置的最终坐标,在众多场合自称为“苏格拉底的信徒”。[3]苏格拉底对于波普尔的特殊意义在于,波普尔将苏格拉底的理性主义看作文明生活的根基。波普尔相信自己政治哲学的实质正是对理性传统的捍卫——他将其理性主义称为“批判理性主义”,在他看来,“批判理性主义”正是“苏格拉底式理性主义”的另一个名称,他相信只有作为其思想根基的“批判理性主义”才是真正的理性主义,这种理性主义认识到人类知识的限度,意识到人类对知识的追求必然是“无尽的探索”。

卡尔·波普尔(Karl Popper,1902–1994)

但是,波普尔的显赫声名和自我认识的另一面,却是诸多重量级人物对波普尔的严厉批评。《历史主义贫困论》作为专书出版之后,以黑格尔研究名重学界的泰勒(Charles Taylor)发表了一篇明显具有讽刺意味的评论,题为《历史主义贫困论的贫困》,指责波普尔思想的实质是意识形态。[4]思想史家沃格林(Eric Voegelin)在私人通信中的批评则更为辛辣:

如果说波普尔本人将理性主义看作其思想根基,那么,沃格林的批评无疑挑明了认识波普尔的“中心问题”:如果苏格拉底是真正意义上的理性主义者,波普尔的“批判理性主义”与苏格拉底的理性主义之间必然存在某种波普尔本人并未认清的重大差异,所谓“批判理性主义”究其根本可能恰恰是非理性主义,因而,以“批判理性主义”为知识论基础的“开放社会”政治构想也只是一种根基浮浅的“意识形态”。

二

波普尔针对的“历史主义”并非通常意义上的历史学说,作为一种“社会哲学”,“历史主义”在波普尔这里特指“一种社会科学的研究路径,它认为历史预言是它的主要目的,并认为通过揭示隐藏在历史演变之中的‘节奏’、‘类型’、‘规律’和‘趋向’就可以达到这一目的”。[7]在波普尔看来,这种以历史规律为基础、以历史预言为目标的社会哲学是一种“历史形而上学”,波普尔宣称当代社会科学的状况十分令人不满,因为各种社会科学和社会哲学并未致力于批判这种“最有影响力的社会哲学”。

《开放社会及其敌人》,波普尔著

虽然《历史主义贫困论》在论证上的杂乱、重复甚至自相矛盾相当引人注目,我们仍然可以呈现波普尔对“历史主义”的批判在形式上的要点:

《历史主义贫困论》,波普尔著

三

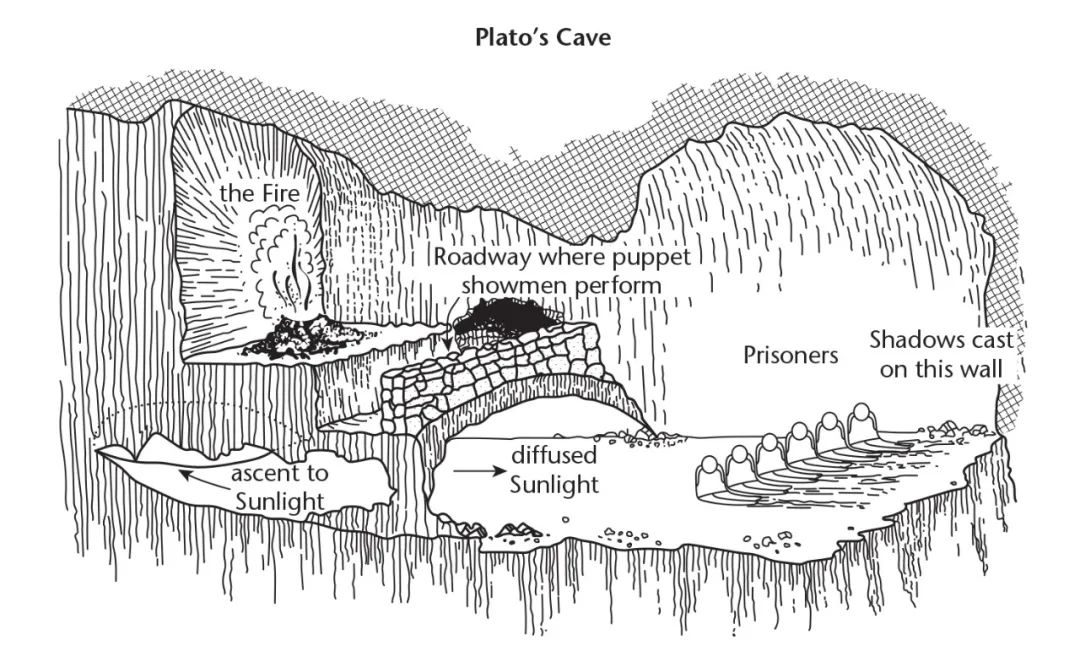

波普尔将整体论社会哲学的源头追溯到柏拉图,声称要“坚决摧毁”柏拉图政治哲学的集权主义倾向。不过,正如列文森(R. Levinson)的批评表明的那样,波尔普对柏拉图的解释基于大量的错误翻译和断章取义,对于柏拉图作品中不利于自己的证据,波普尔的做法是尽量视而不见。[15]波普尔既不熟悉当时学界柏拉图研究的主要进展,对于他引用的寥寥无几的柏拉图研究者,他的理解也往往不准确。所以,波普尔几乎从一开始就错失了借助柏拉图及其重要阐释者理解政治社会的可能。

《苏格拉底之死》,雅克·大卫(Jacques Louis David)绘

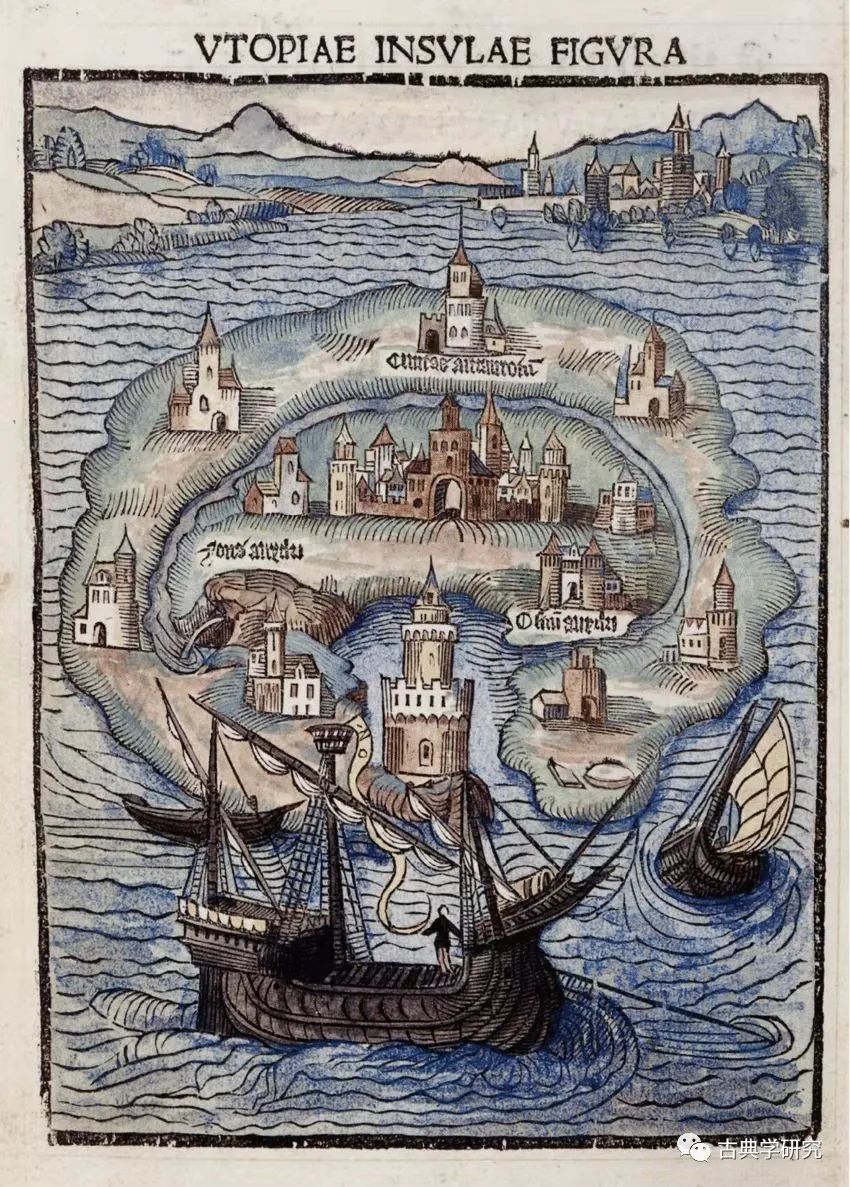

如果说波普尔对柏拉图的集权主义指控源于波普尔在知识上的贫乏、武断以及对待思想史的轻率态度,那么,波普尔的“乌托邦”指控同样如此。正如克莱(D. Clay)所言,波普尔对柏拉图的攻击“缺乏对柏拉图写作性质的反思”。[18]在波普尔所攻击的《政制》中,苏格拉底反复强调,言辞的城邦与现实的城邦不是一回事。在卷五的一个重要段落中,苏格拉底对阿德曼图斯说:“我们在言辞中考察的事,你不要强迫我必须展示这些事完全在行动中如此发生(τοῦτομὲν δὴ μὴ ἀνάγκαζέ με, οἷα τῷ λόγῳ διήλθομεν, τοιαῦτα παντάπασι καὶ τῷ ἔργῳ δεῖνγιγνόμενα ἂν ἀποφαίνειν)”(《政制》473a5-7)。因此,苏格拉底十分清楚言辞与行动的张力,波普尔对苏格拉底在《政制》中的犹豫、警告和反讽几乎完全视而不见,甚至未能严肃对待苏格拉底的明确结论。波普尔对待《政制》的方式使他完全没有意识到,柏拉图《政制》的中心论题恰恰是言辞与行动的关系——确切地说,柏拉图更应该被看作一个反乌托邦作家,柏拉图笔下的苏格拉底巧妙地让格劳孔看到了政治的自然限度,从而让格劳孔看到了理论与实践的差异。

《乌托邦》插图(1516年版)

根据波普尔的说法,“开放社会”的基础是一个“观念的市场”,由于这个“观念的市场”向所有观念开放,所以,“开放社会”将是一个真正理性的社会。可是,“零碎方法”本身仅仅意味着对社会之某些局部的认识,认识的零碎性、局部性并不意味着它能够摆脱偏狭、盲目和狂热,也不意味着人们愿意向所有观念开放,从而造成一个开放的观念市场。更进一步说,即使存在一个由诸多零碎认识构成的观念市场,这也并不意味着一个理性社会,因为,理性认识既不是各种观念的总和,也不是对立观念的自然结果,而是关于整全事物的尽可能彻底的认识。

事实上,一种与整全事物和理性认识决裂的“零碎方法”本身就既无可能,也不正当。对社会的零碎认识,本身就无力划定一个暂时作为认识对象的边界清晰的“局部”,无力判断究竟哪些或何种局部真正值得认识,无力区分高贵事物与低俗事物,更无力在社会的诸多恶中辨认何为“紧迫的恶”——根据波普尔自己的说法,改善这类恶几乎是“开放社会”全部道德性之所系,在这个将所有观念和意见等而视之的社会中,社会的道德性仅仅在于改善紧迫的恶。完全可以说,波普尔对社会哲学传统的批评同样适用于他自己:波普尔式“开放社会”是一个贫乏的乌托邦。这一结论绝非源自对波普尔的敌意,事实上,即使对于同情波普尔甚至与波普尔私交甚厚的人来说,这一社会构想的“乌托邦性质也令人吃惊”。[19]

关于波普尔何以坚持其方法论和社会构想,我们仍然值得继续考虑,从而尽可能严肃对待波普尔的政治哲学。在批判整体论的历史主义形式之时,波普尔的主要根据在于“知识社会学”问题。波普尔相信,人的正确生活应该以理性为基础,这意味着关于社会的知识对人的生活具有最根本意义,因此,社会科学的根本问题应该追溯到知识与社会的关系。但是,恰恰是作为社会之基础的“知识”,构成了历史主义的困难。根据波普尔的理解,人类知识的增长不可预测,由于“人类历史的进程受人类知识增长的强烈影响”,因此,历史的进程必定是偶然的、不可预见的。

在波普尔看来,这一推论不仅适用于对整体论历史主义形式的批判,而且适用于任何复杂事物预测的“纯逻辑”论证。就我们的目的而言,这一疑问重重的论证面临的困难是:对人类社会来说,何以认为社会或历史即使在一定范围内也并无基本结构可言?倘若“知识的增长”终究以某种社会状态为前提,则波普尔对知识必然增长的信念其中已然有某种社会状态是人类社会的基本状态的预设。那么,社会的任何局部何以并非复杂事物?所谓“零碎”的界限与依据又是什么呢?如果“零碎”概念的标准是所谓可实验性,实验的可能何以能够脱离对社会整体的理解?合理而明智的局部改造与社会整体之间究竟有何关联?

波普尔

波普尔对知识共同体与政治共同体同构关系的信念表明,他最终选择彻底忽略柏拉图严肃对待的问题。关于政治社会的自然,关于思想与社会的关系,波普尔几乎从一开始就失去了与柏拉图和西方大传统共同思考的可能,仅仅这一点似乎已然提示我们应该如何看待这位如今仍然在人们耳边“吹口哨”的当代智术师。

注释

[1]卡尔·波普尔,《开放社会及其敌人》,陆衡等译,中国社会科学出版社,1999年。

[2]Anthony O’Hear ed., Karl Popper:Philosophy and Problems, Cambridge: Cambridge University Press, 1995,p.283.

[3]卡尔·波普尔:《无尽的探索》,邱仁宗译,南京:江苏人民出版社2005年版,第1页。

[4]参Jeremy Shearmur, The PoliticalThought of Karl Popper, London and New York: Routledge,1996,p.183.

[5]这一评价见于沃格林1950年4月18日致施特劳斯(Leo Strauss)的信,沃格林随后说:“波普尔用这本书妨碍了我们最基本的职责,浪费了我们一生中本可以全神贯注地实现我们的天职的好几个宝贵的小时,我感到完全可以这样毫无保留地说:这本书是厚颜无耻的、一知半解的废物。每一句话都是胡扯”。见恩伯来,寇普,《信仰与政治哲学——施特劳斯与沃格林通信集》,谢华育、张新樟译,华东师范大学出版社,2007年,页95。沃格林“勉为其难”浪费好几个小时,是因为施特劳斯在4月10日写信告诉沃格林,波普尔在芝加哥大学做讲座,施特劳斯在信中评价道:“这是最过时、毫无生命的实证主义试图在黑暗中吹口哨,尽管冒充‘理性主义’,却完全没有‘理性地’思考的能力”。见《信仰与政治哲学》,页94。

[6]《信仰与政治哲学》,页96、97。

[7]卡尔·波普尔,《历史主义贫困论》,何林、赵平译,中国社会科学出版社,1998年,页3。

[8]同上。

[9]《信仰与政治哲学》,页96。

[10]《历史主义贫困论》,页61-62。

[11]《历史主义贫困论》,页62-63。

[12]《历史主义贫困论》,页54。

[13]《历史主义贫困论》,页56。

[14]《历史主义贫困论》,页58。

[15]参R. Brumbaugh, “Review: In Defense ofPlato by Ronald B. Levinson”, Classical Philology, vol. 49, No. 2, 1954,p.105.

[16]《政制》即《理想国》,以下引文据Burnet考订本译出,Plato,Platonis Opera, John Burnet ed., Oxford:Oxford University Press, 1903。

[17]根据波普尔的另一个“指控”对象亚里士多德在《政治学》中的看法,城邦政制是“统治一切的权力(τῆς

κυρίας

πάντων)”(《政治学》1278b10),最佳政制取决于城邦存在的目的。亚里士多德在《政治学》中说,城邦生活的目的是“生活得幸福美好(τὸ

ζῆν εὐδαιμόνως καὶ καλῶς)”(1281a2),由于这种生活必须是“为了完善和自主的生活(ζωῆς τελείας

χάριν καὶ

αὐτάρκους)”(1280b34),因此,城邦政制必须寄托于追求上述生活的最优良之人(ἄριστος),这意味着自然的最佳政制是贤良政制(ἀριστοκρατία)。引文据Ross考订本译出,W.D. Ross, Aristotelis Politica, Oxford: Clarendon Press, 1957。

[18] C. Griswold, “PlatonicWritings/Platonic Readings”, Pennsylvania:Pennsylvania State University Press,2001,p.269.

[19]

Anthony O’Hear,“TheOpen Society Revisited”, P. Catton, G. Macdonald,

ed., Karl Popper: CriticalAppraisals, London and New York: Routledge,

2004, p.189. O’Hear曾经担任过波普尔的助手。

[20] H Marcuse,KPopper, Revolution or Reform? A Confrontation, A.T. Ferguson ed., M. Aylwardtrans., Chicago:Precedent Publishing Inc., 1985,p.99.

刘振,哲学博士,扬州大学哲学系副教授,主要研究柏拉图哲学、施特劳斯思想和西方早期现代思想史,曾在伦敦大学学院(UCL)做访问研究。编译学术文献约百万字,在A&HCI、CSSCI期刊发表论文多篇,主持国家级、省部级课题两项,出版专著《哲人与历史——现代政治思想中的历史意识》。

● 新书推荐 | 刘振:《哲人与历史:现代政治思想中的历史意识》

编辑:张云天

欢迎关注“古典学研究”微信公众号

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号处理。