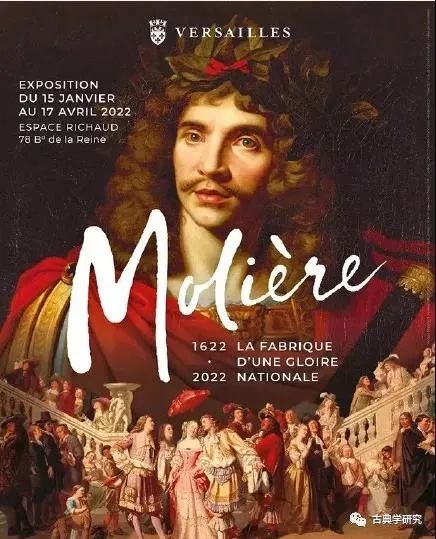

纪念莫里哀诞辰400周年 | 莫里哀与国家转型时期的法兰西

▲ 路易十四与莫里哀共进晚餐

1663年,路易十四亲揽朝政仅两年给两岁的王储写下了《给道芬的训言》(Instructions destinées au Dauphin)——史称《王储训言》。后来,德意志的蒙陶西尔伯爵(Montausier,1674年 - 1730年)做皇上路德维希十四太子的老师时,整理出古希腊-罗马作家的经典作品作为教科书教太子,他称为“供道芬用”(in usum Delphini)。此语后来成为谚语,指“出于道德动机整理故书”,尼采在《快乐的科学》中将这句谚语中的“太子”一词改为复数(in usum Delphinorum[供道芬们用]),以此界定古典教育的含义。[1]路易十四写下《给道芬的训言》时,年仅25岁,他这样告诉太子:

一个法兰西的王子或国王应该在这些娱乐中看到表演以外的其他东西。子民在演出中尽享其乐……通过此举我们控制他们的思想,抓住他们的心,有时这会比奖赏和恩惠更有效;对于外国人来说,这些看似多余的消耗会在他们身上产生不同凡响的印象,那便是辉煌、强盛、富丽和宏大。[2]

法国王政时期的戏剧政策

其实,迟至16世纪末,法国戏剧仍然不成气候,占据舞台的是意大利小丑剧,文人完全没有参与戏剧演出和剧本的编剧。红衣主教黎塞留(Richelieu,1585-1642)摄政后,为了给法兰西王国新政铺平道路,他看中了戏剧的政治教化功用,开始着手治理文艺乱象。1635年,身为首相的黎塞留下令成立法兰西学院,规定古典主义戏剧原则为法国戏剧的国家文艺原则,指令法兰西学院按此原则指导法国的戏剧创作。为了推进新古典主义戏剧的发展,黎塞留还下令修建玛雷剧院(Théâtre du Marais)。

黎塞留(Richelieu,1585-1642)

大名鼎鼎的古典主义悲剧之父高乃依(1606-1684)的好些剧作,也是黎塞留的授意。玛雷剧院建成后,首场演出便是高乃依的喜剧《梅里特》。[5]由此可见,在国家政治转型进程中,戏剧扮演着相当重要的政治角色,或者说,法国在近代崛起时,治国者极为重视掌控文艺创作的领导权。我们知道,在路易十四时代,巴黎成了整个欧洲的文化中心,但却没有注意到,如此文艺繁荣是法国绝对君主制的体现。

在王权政制治下,法国古典主义戏剧的繁荣首先见于悲剧。按伏尔泰在《路易十四的时代》中的说法,马扎然主教摄政时期:

"

喜剧才刚刚在法国诞生,还没有发展成一种真正的艺术,悲剧在高乃依手里则已经成为一种高尚卓越的艺术。[6]

"

当法国喜剧及至莫里哀的手里,法国的古典主义喜剧才臻于成熟。据统计,路易十四宫廷上演的戏剧多达数百场,国王本人尤其爱看莫里哀的喜剧,还曾打算出演剧中角色,甚至把莫里哀剧团从王弟手中强行收归自己的名下。

象路易十四这样热衷舞蹈和戏剧的国王实不多见。可见,在教父马扎然精心教育下,路易十四懂得,国家转型期亟需戏剧整合国民的精神秩序,为一个强大的法兰西陶铸崭新的精神品质。路易十四从莫里哀的剧作中觉察到,喜剧的特质颇为契合国家转型期打击封建势力的需要,喜剧的主角不是古代英雄豪杰或王候将相,而是,各色受到嘲笑的低劣灵魂,从而,喜剧能对现实政治迅速做出反应。古希腊的雅典谐剧让法国的古典戏剧家懂得,有品质的喜剧以与悲剧相反的方式来医治世人灵魂中的政治“病”,促使观众通过观察和审视剧中人物的可笑来反省自身。

路易十四深谙治国术,他对戏剧的热爱并非仅仅是个人兴趣,毋宁说,这位法兰西君主重视戏剧,与其治国理念相关。因此,如我们已经看到的那样,路易十四在《给道芬的训言》中写到,戏剧演出对内可塑造民众,对外能威慑外敌。可见,这位君主懂得,戏剧演出具有塑造理想的国家形象和民众楷模的政治作用,而这种认识又来自他所受过的古典教育。

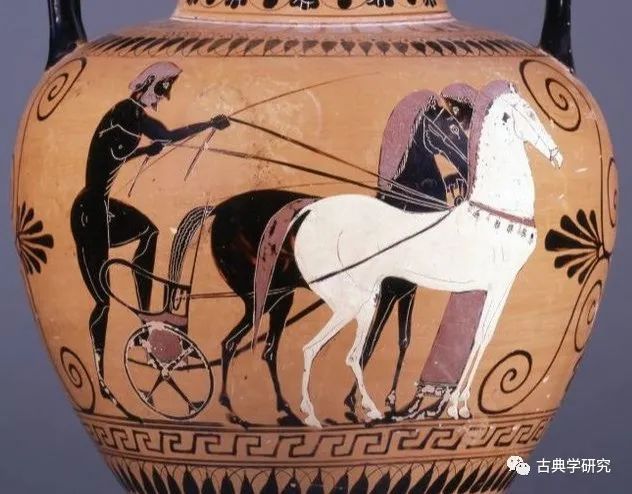

▲ 狄俄尼索斯古剧场遗址

公元前六世纪末,雅典政治家庇希斯特拉图(Peisistratos)为了让雅典成为“大国”,在雅典城邦设立了狄俄尼索斯戏剧节( Theatre of Dionysus),把民俗式的表演变成了城邦戏剧。今人大多仅仅看到雅典戏剧的繁荣,却很少注意到戏剧繁荣与政治家庇希斯特拉图的王者用心相关。

正是由于看到戏剧演出对于城邦有着潜移默化的教育作用,在雅典民主政治的鼎盛时期,伯利克勒斯(前495-429)为了鼓励民众看戏,开始实行“观剧津贴”,他本人也是个戏剧迷,与悲剧诗人索福克勒斯私交甚笃。[7]

▲ 第俄提玛与苏格拉底

"

王候之于其所统治的国家,是和头之于人一样;他的责任是在于为整个的社会而视察、思维和行动,谋取社会所能得到的一切的利益。[9]

"

其实,直到16岁的法王路易十四亲政的1654年,法国人的读写能力仍然极其低下。根据19世纪一份关于法国人的读写能力调查报告来看,16-17世纪时法国人的读写能力极弱,比如在法国东部,只有一半地区,会写自己的名字的男子达到70%,女子却只有30%。就全国而言,直到17世纪末,女子中会写自己名字的才占14%。[10]因而,对于普通民众施行教育的最好工具莫过于戏剧演出。一方面是看戏的知识门槛低,目不识丁的观众也能进戏院看戏;另一方面戏剧演出对民众教育起着潜移默化,润物无声的作用。

于是,自17世纪30年代起,法兰西在雄心勃勃的首相黎塞留的极力倡导之下,文人创作的戏剧演出终于登上大雅之堂,获得前所未有的重视。从前在法兰西的舞台上唱主角的是意大利的小丑戏,如今在首相的管制之下,表演才开始成为一种正式职业。[11]

不过,在莫里哀15岁的时候,法兰西仍未能形成一个文化共同体。尽管这一直是首相黎塞留的心愿。[12]特雷休尔指出,黎塞留至始自终都非常清楚政治宣传的重要性,尽管他也知道,国家内部的“政治族”——即关心教会和政府事务的人并不多,“但他们能制造出一种舆论氛围”,而政治家必须要牢牢地掌控这些舆论。[13]

因此,黎塞留致力于“广开言路”,他笃定要赢得公共舆论的主导权。对于17世纪的法兰西而言,国家正从神权政制走向绝对君主制,为了对抗教会的力量,终结宗教导致的政治共同体的内在分裂。对黎塞留而言,主导法兰西舞台上的戏剧演出无疑是实现这一目标最强有力的手段。

"

路易十三的两个首相黎塞留和马扎然准备了近40年(1624-1661),继位后的“太阳王”的路易十四又追求了50余年(1661-1775)。[15]

"

因此,年轻的路易十四果断地从王弟手中“夺走”莫里哀的剧团,亲自成为剧团的保护人,完全可以理解。随后,当法国受英国革命影响转向民主政制时,启蒙知识人伏尔泰、卢梭和狄德罗等人如此看重戏剧的教育功能,同样也可以理解。既然如此,我们就值得关注这样的问题:“朕即国家”的王者与主张民主政制的启蒙思想家都需要借助戏剧来实现某种政治意图,但他们作为立法者有相同的高明见识吗?

莫里哀为何写《伪君子》

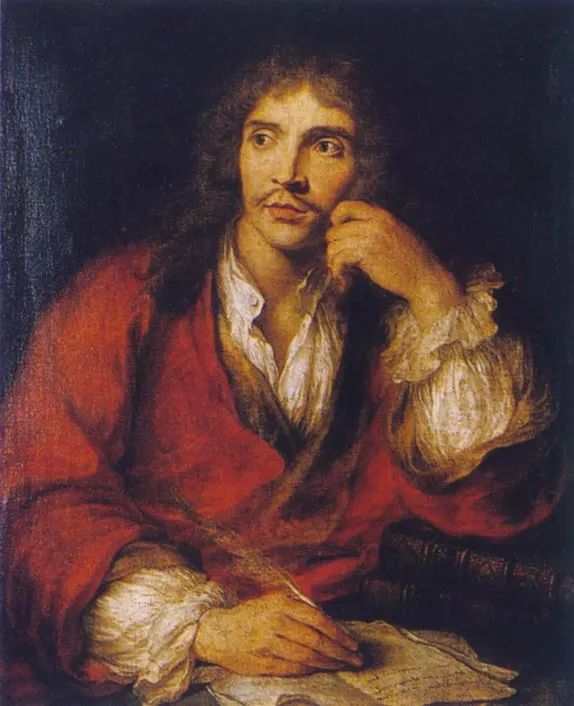

莫里哀(Jean-Baptiste Poquelin,1622-1673)

写下《王储训言》的第二年(1664),路易十四在凡尔赛宫举行扩建典礼,时年42岁的莫里哀受命为国王以及大贵族和教会高层演出新剧《伪君子》的前三幕。这出喜剧刻画了一个行骗的教士达尔杜弗(Tartuffe),不料,此剧甫一上演就给莫里哀惹来政治麻烦,巴黎大主教佩列菲克斯(Hardouin de Péréfixe de Beaumont,1606-1671)对这部喜剧大为光火。[18]这位大主教不仅是位历史学家,还是法王的告解神父和灵修导师,为了平息事端,路易十四不得不颁布了禁演《伪君子》的敕令。五年后(1669年),喜爱喜剧的国王才开禁允许上演,这一年,《伪君子》共上演37场,成为演出当季票房收入最高的剧目。[19]

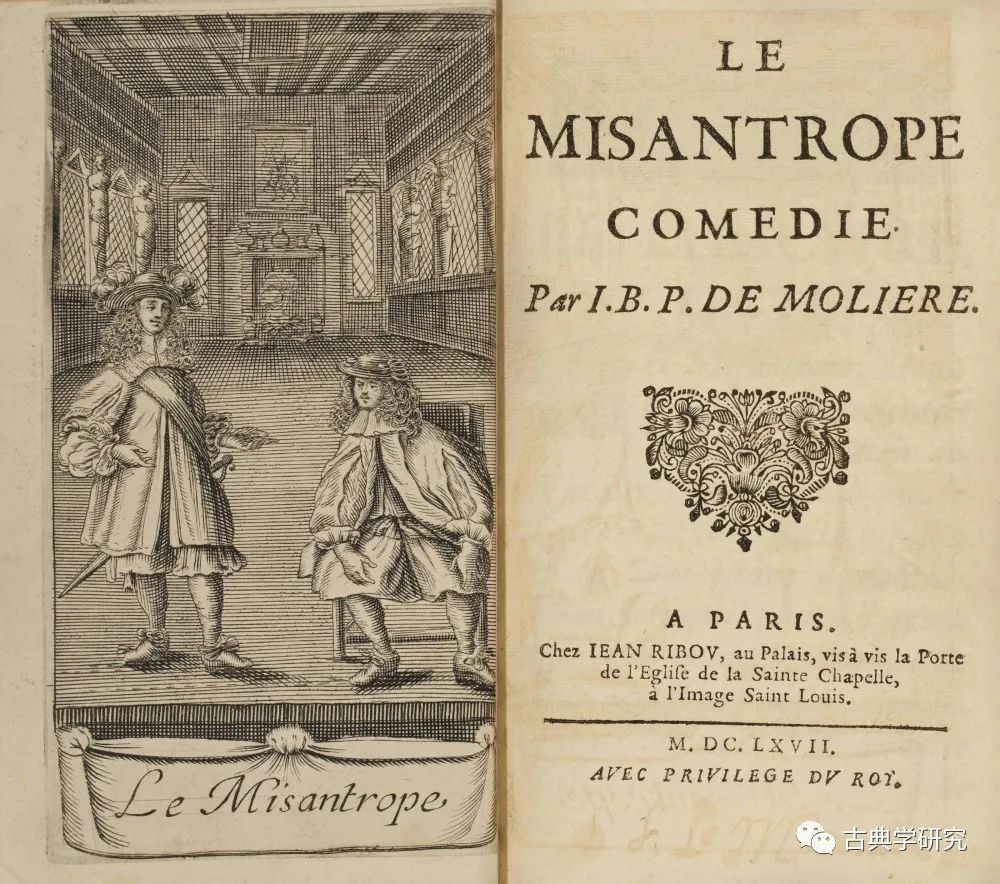

其实,在剧团被勒令禁演的五年间,勤奋的莫里哀完成了《伪君子》的余下两幕,还完成了另一部传世喜剧《恨世者》,1666年在法国宫廷首演时,这部新剧大获成功。剧中人阿尔赛斯特(Alceste)虽是个贵族,却被解读成对贵族德性的一种褒奖,这让莫里哀幸运地躲过一场政治麻烦。然而,由于涉及国家转型期出现的诸多尖锐的伦理问题,莫里哀的这两部剧随即引发争议。有人认为,从路易十四对这两场喜剧演出的反应来看,《伪君子》和《恨世者》即便不是采纳了国王本人的意见,至少也与国王的某种意图暗合。

五幕喜剧《伪君子》讲述的故事是,虚伪狡诈的教士达尔杜弗巧言骗取了大资产者奥尔贡(Orgon)的信任,将奥尔贡玩弄于股掌之间。受到迷惑的奥尔贡陷入了宗教狂热之中,他不但打算奉上其全部家产,还要把亲闺女嫁给达尔杜弗。倘若达尔杜弗欲求仅仅到此为止,那他必将取代奥尔贡掌控这个家庭的全部资产,成为新的一家之主。然而,这位“虔敬”的教士实在太贪婪好色,他居然打起了奥尔贡的妻子埃耶米尔(Elmire)的主意,达尔杜弗的狡诈和贪婪激起了全家上下的一致反抗,只有奥尔贡和他那跋扈专断的母亲柏奈尔夫人(Madame Pernelle)仍旧执迷不悟,对伪教士达尔杜弗顶礼膜拜,言听计从。

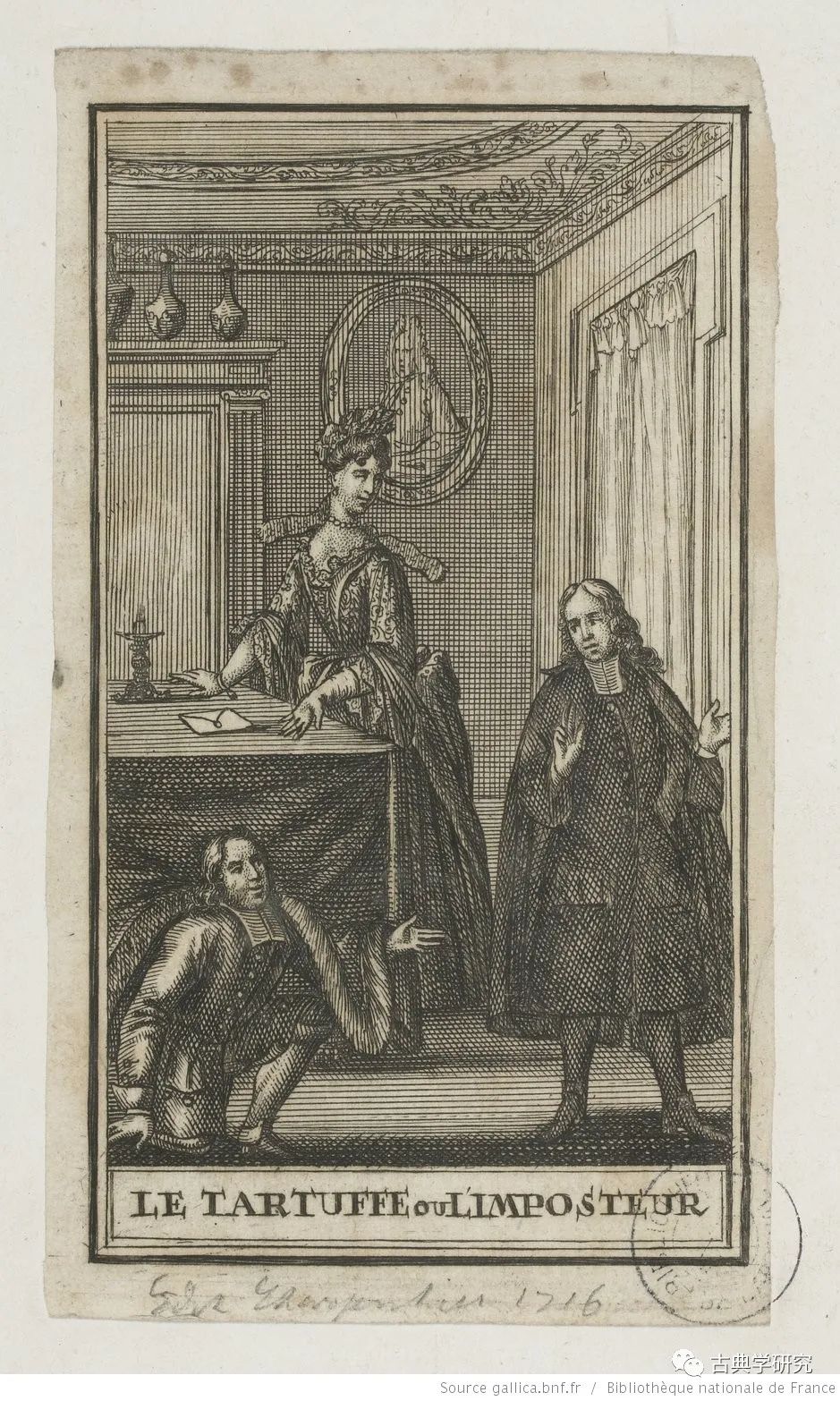

▲ 《伪君子》1716年版插图

莫里哀在这出戏里模仿荷马的笔法,让笔下的埃耶米尔巧妙设计:说服奥尔贡藏身于卧房的桌子底下,好让他亲眼目睹达尔杜弗如何轻薄引诱女主人,如何肆无忌惮地嘲笑奥尔贡的愚蠢。最后躲在卧房的奥尔贡亲眼见识了达尔杜弗的丑态后,他这才如梦初醒,识穿达尔杜弗的伪善面目。要命的是,骗子 达尔杜弗早已得到奥尔贡的家产授权,他以此要挟奥尔贡。就在这个家庭即将分崩离析的危急时刻,英明的国王犹如机械降神般出场,将达尔杜弗绳之于法,全戏落幕。

不难理解,《伪君子》向来被认为有政治意味:表面上以家庭纠纷为背景的市民喜剧似乎与政治无关,其实是意涵丰富的政治隐喻。但我们还应该说,这部剧作具有政治哲学的解释潜能。只消想想马基雅维利(1469-1527)的政治喜剧《曼陀罗》(Mandragola),我们就能理解,在欧洲近代王权国家兴起时期,喜剧创作实际上成了一种重要的政治行动。今天研究马基雅维利的政治思想的学者,绝不能忽视《曼陀罗》(1518年)这部写于16世纪初的喜剧。因为,该剧的政治隐喻对于理解马基雅维利在《君主论》和《论李维》中所要表达的政治教诲必不可少。

在有的研究者看来,《曼陀罗》甚至包含着马基雅维利“政治药方”最核心的部分。[20]而在笔者看来,《伪君子》与《曼陀罗》有着相似的情节模式和人物要素,恐怕并非巧合:两部剧作的基本情节都是男主人引狼入室,客人引诱主母。此外,两部剧作也都在展示:基督教士如何伪善甚至邪门儿,男主人如何愚蠢,女主人如何无辜,机智的仆人如何充当串场线索。不过,《曼陀罗》意在展示如何巧妙地篡取他人家庭的治权,《伪君子》则要揭示教士的伪善,意在捍卫家庭的治权。

《伪君子》在讽刺谁?

"

"

为了稳固自己的王权,路易十四着手清除宗教改革带来的教派分离。为了统一法国的基督教,他一方面恢复高卢教会的旧仪式,同时敦促并且威胁信奉新教的大领主改宗天主教,下层社会的新教徒在赏钱的诱惑下也纷纷改宗天主教。一旦稳固王权后,路易十四就开始自主选任主教,不再理会罗马教宗的管辖权,法王与教宗的关系开始紧张起来。《伪君子》恰好在这个时候上演,自然会引人猜测,创作《伪君子》的莫里哀可谓深谙国王的用心。

不过,《伪君子》中还出现了另一类型的伪君子,有研究者称之为“不自觉的伪善者”:

"

作为这个家庭的暴戾僭主,奥尔贡就是这一类不自觉的伪善者,开口正直,闭口虔敬的奥尔贡,其实本剧最伪善的人,他的伪善也隐藏最深。[22]

"

奥尔贡专断、蛮横、自私,表面上是道貌岸然的一家之主,日常举止刻意模仿贵族的做派。在家庭成员面前,奥尔贡极力维持自己的权威形象,显得既道貌岸然又仁慈宽厚。一方面,对于女仆的无礼和鲁直,他显示出一种罕见的容忍;可是对于女儿和儿子的反对声音,他却表现得极不耐烦,霸道而专横。此外,奥尔贡对伪教士达尔杜弗有着一种近乎病态的迷恋,连女仆道丽娜(Dorine)都看不下去,对他冷嘲热讽。可是奥尔贡却毫不顾忌,似乎世上唯有信仰值得他牵挂,除了信仰的化身——伪教士达尔杜弗之外的其他人,甚至他自己的家庭和亲人都显得无足轻重。

▲ 巴黎圣马丁门剧院上演的《伪君子》剧照(2017年)

莫里哀没有明确展示奥尔贡隐藏在宗教狂热之下的内在动机,但是,我们很难把这种宗教狂热解读成单纯的愚蠢。若非奥尔贡的大资产者身份,人们大可怀疑,莫里哀的笔法在隐射国王路易十四。因为,奥尔贡的“宗教狂热病”虽然基于一种精明计算,却有着僭主式的专横。为了彻底拉拢宗教骗子达尔杜弗,奥尔贡不惜逼女儿玛丽雅娜(Mariane)与未婚夫悔婚,勒令她嫁给达尔杜弗,甚至将全部家财都转赠给这位尚未缔婚约的“女婿”达尔杜弗。为了惩罚儿子反抗,奥尔贡表现得十足象个暴君,他高声辱骂儿子,扬言要把儿子赶出家门。在第一幕第五场,奥尔贡对小舅子克莱昂特(Cléante)的一段告白或可视为他在为自己种种有悖人伦的反常行为辩护:

"

听他[达尔杜弗]讲话,我就变成了一个新人;他教我凡事冷淡,割断我对尘世的关联;我可以看着兄弟、儿女、母亲和太太死掉,就象这个一样,全不在乎。

"

作为妻弟的克莱昂特对奥尔贡“宗教狂热病”感到震惊,他惊呼:“妹夫,这可全是人的感情啊!”如果说专制君主的专横体现为弃绝属人的情感,那么,正是教士达尔杜弗把奥尔贡变成了专制君主,奥尔贡却将伪教士视为自己变成“新人”的主要原因。倘若以上的推测不虚,那么喜剧诗人莫里哀的胆子未免也太大了,竟敢当面暗讽君王。

不过,莫里哀在《伪君子》一剧中主要批判的对象仍然上教士达尔杜弗的虚伪。莫里哀让我们看到,达尔杜弗对奥尔贡教诲的是“凡事冷淡,割断对尘世的关联”,反讽的是,达尔杜弗关于虔敬的教诲与他的行为相悖。因此,奥尔贡的妻弟克莱昂特难以置信地质问奥尔贡,他的脑筋是不是出了毛病:如此行事古怪,矫揉做作的假教士,却被他视为虔敬教徒的楷模。《伪君子》中除了女仆道丽娜之外,就数克莱昂特最为正直,其余人都有着不同程度的虚伪。因此,当奥尔贡指责克莱昂特不虔敬时,耿直的克莱昂特反驳说:

"

什么?你真就一点也区别不出虚伪和虔诚?愿意用同样的语言恭维他们,把同样的荣誉送给面具和人脸,把伪装和真诚看成一个东西,混淆真实情况和表面现象,看重影子如同看重本人一样,看重假钱与看重真钱一样吗?多数人生来也真古怪!(《伪君子》第一幕第五场)

"

面对克莱昂特的率直,奥尔贡尖刻地挖苦他是现今世上“唯一的贤者,唯一的学者、一种神谕,当今的卡图”。后人们有理由猜测,莫里哀笔下的克莱昂特很可能代表某种类型的哲人,他们能透过繁杂的假象洞察事物的本相,却在现实生活中没有行动力。莫里哀同样没有放过对这类明智之士的嘲讽,他让拥有智慧和卓越见识的克莱昂特无力阻止奥尔贡陷入达尔杜弗的圈套,只能眼睁睁地看着这个大家庭走向崩溃。莫里哀无疑在批评这类哲人在国家的危机面前束手无措,唯有凭靠强有力的政治家才可能拯救危难之中的共同体。

这让我们会想起施特劳斯对古希腊谐剧诗人阿里斯托芬的评论:他的谐剧是“全面的(total)”,不但“把不义的东西表现得很可笑,而且把正义的东西也表现得很可笑”,连那些“明智的化身”也不例外——为了让人更好地理解这一点,施特劳斯特别提请关注莫里哀的喜剧。[23]

鉴于伪善是诸种恶习中最普遍的一种,同时危害最大,也最危险。陛下,我的意见是,如果我写一部喜剧来贬责这些伪君子,把所有伪善的人惺惺做态的假面,和那些用虚假的狂热和猥琐的善行,费尽心思地诱欺世人的冒牌信徒,把他们暗藏的勾当通通曝光,这对于您王国中所有高昂的人来说,决非微不足道的善举。[24]

莫里哀知道,历史上那些伟大的喜剧诗人从不迎合普通人的趣味,喜剧借笑声来医治灵魂“疾病”,鞭打时代的恶习,这是莫里哀为喜剧申辩的理由。可是,为何莫里哀会认为,这个时代最大的恶习是伪善?为什么他认为,伪善在当今时代“最普遍”也“最危险”?谁是莫里哀在信中痛斥的伪君子?如果人们普遍认为,莫里哀笔下的伪君子指向教士,那么,路易十四后来解禁《伪君子》就证明他自己也这样认为。可是,难道路易十四没有从莫里哀对奥尔贡这个人物的批判上看出作者也是在规劝自己?倘若如此,那我们有理由推测《伪君子》一剧针对的正是路易十四执政初期与天主教会的合作。

▲ 莫里哀在尼侬·德·伦克罗斯小姐的沙龙上朗诵《伪君子》剧本(油画作于1802年)

阿里斯托芬的谐剧嘲讽高昂的政治激情(《鸟》),甚至嘲讽自然哲人对“天”的爱欲,看不到低的、普通的东西;同样地,莫里哀嘲讽的教士激情显然属于高昂的激情。因此《伪君子》的巧妙之处在于,莫里哀通过伪教士达尔杜弗之口讲出了真教士用以教育信徒的说辞,正是这种狂热的宗教激情让人看不到属人的情感和家庭生活的首要性。

▲ 卢梭 (Jean-Jacques Rousseau,1712—1778)

诗人有必要随时把最神圣的东西践踏在地下,要鼓吹凶暴的行为。对诗人来说,根本无所谓神圣的东西,道德也不例外。如果人物和时机要求这样做的话,他可以用讪笑来对待道德。当他对上天怒目而视,对神祗口出恶言,你不能说他褒渎神明;当他匍匐在祭坛前向神明做出椎心泣血的祷告的时候,你也不能说他敬神信道(狄德罗《论戏剧诗》,前揭,页196)。

"

狄德罗的这番话有助于我们理解卢梭为何反对启蒙知识人建剧院。因为卢梭心里很清楚,这类高昂的激情只会使“最神圣的法律,最珍贵的自然感情受到嘲弄”(﹝73﹞,页59)。由此我们更可以理解,卢梭何以在《论剧院》中以叙述体写了一出喜剧,甚至改编莫里哀的喜剧《恨世者》,并将其视为“在道德方面最好且最健康”(la meilleure et la plus saine morale ﹝72﹞,页58)。似乎在卢梭看来,即便莫里哀的喜剧有种种不足,也好过启蒙知识人的启蒙戏剧。国家政体的转型肯定会搅乱普通人惯常的生活方式,在这样的时代,一旦普通人赖以生活的基本道德秩序遭到破坏,其后果当然不堪设想,历史的悲剧总是似曾相识。

其实,在任何一个国家转型的时代,真正最令人担忧的“时代病”并非普通人的败坏,而是看似高昂的激情让少数智识人的德性败坏。在这个意义上,卢梭的戏剧批判是莫里哀的喜剧相隔一个世纪的知音。

莫里哀《恨世者》与法国“时代病”

1666年春天,莫里哀仅用了一个月就完成了被誉为法兰西最伟大的喜剧《恨世者》,[25]这部喜剧被视为莫里哀最重要的作品,后人更是以“《恨世者》的作者”称谓他。值得一提的是,莫里哀创作这部喜剧作品时,他的个人生活正陷入内忧外困的艰难处境。两年前的《伪君子》被禁演,这让风头正劲的莫里哀剧团受到沉重打击。紧接着,莫里哀的婚姻生活也出现裂痕,年轻的妻子阿尔曼达(ArmandeBéjart,1640-1700)是剧团首席女演员,与莫里哀在生活中已经形同陌路,在舞台上的别扭难免日益加深。

有研究者认为,莫里哀写作《恨世者》是为了发泄自己的郁闷,尤其是他还亲自出演了男主角阿尔赛斯特,阿尔曼达则饰演有众多追求者的交际花色丽曼娜(Célimène),似乎要通过舞台表演来报复自己变心的妻子。无论莫里哀的《恨世者》还是卢梭《论剧院》中对《恨世者》的评议,究竟与他们的个人生活事件有怎样的关联,其实很难说清。何况,大作家的作品中即便有私人生活的痕迹,也丝毫不会减低思想论题本身的严肃性和重要性。如果“恨世者”算得上一种灵魂类型,那么,这种心性品质在不同的政治语境中会有什么差异呢?让我们先回到莫里哀的喜剧《恨世者》,看看他笔下的恨世者形象到底是何种样式的人。 莫里哀身处的时代,教权与王权的关系非常紧张。[26]路易十四迫于教会压力禁演了《伪君子》,与此同时国王又公开宣布,自己是莫里哀的长子的教父,以示与这位喜剧诗人有特别的君臣关系,似乎要表明王权未必完全屈从于教权。[27]有了国王撑腰,莫里哀随即写下了《恨世者》。

▲ 《恨世者》版画(作于1870年)

明明路易十四在暗中力挺莫里哀批评教会,何以这位喜剧诗人又随即转向讽刺贵族?在路易十四亲政时期,法国社会中的第一等级是教士阶层,第二等级是贵族阶层,它们共同构成了社会中的特权阶级:

"

特权阶级只占全人口的极少数,法兰西的两千五百万人口中,贵族的人数不超过15万,教士的人数不超过13万,差不多每百人中只有一个特权阶级。[29]

"

"

法兰西全国之财富,有三分之一归教会所有,收入有二分之一,资本有三分之二,握于基督教会之手。(同上,页352)

"

少数人享受着国家给予的特权和福利,却不肯承担相应的责任和义务。与前朝相比,路易十四时代的贵族们“更加怠惰、更奢侈、更好娱乐,中产阶级就更自私、专注于他们自己的阶级利益,广大农户则因为沉重的赋税,生活悲苦”(同上,页201)。对于立志“在法国建立一个让欧洲肃然起敬的绝对君主制”的年轻君主路易十四而言,[30]凡此都是亟待整治的乱象。换言之,路易十四要建立绝对王权政制,他必须同时管制教会和贵族这两大封建制度的支柱。[31]由此来看,莫里哀讽刺贵族的喜剧作品很可能掺入了君王的授意。

路易十四亲政之初,国家治权其实掌握在王家总管柯尔伯(Jean-Baptiste Colbert, 1619 -1683)的手里。[32]精明的柯尔伯极其推崇路易十三朝的宰相、枢机主教黎塞留的治国方略,希望能继续推进黎塞留要建立“强大的中央集权化的文化机构”的遗训(同上,页247)。柯尔伯重视王国的文教建设,推行戏剧改革,重组巴黎的戏剧团体,还积极扶持黎塞留创立的“法语研究院”和“绘画与雕塑研究院”。[33]到了莫里哀的时代,这两个研究院却成了吹捧君主的御用机构。路易十四25岁那年(1663年3月),柯尔伯建议君王向学人和文人发放“赏金”,“把所有的文化活动置于王权的控制之下,以便更好地颂扬国王”,由此开启法国文人的阿谀逢迎之风。[34]

在这样的历史语境中,莫里哀创作了《恨世者》。他的戏剧风格也发生了明显的变化,抛弃了惯用的搞笑桥段。在出演主人公阿尔赛斯特时,莫里哀特意刮去了他那长期以来被视为滑稽标志的大黑胡子。总之,这是一个全新的舞台形象。[35]

显然,我们不能仅仅看到这些所谓艺术表现风格上的变化,就忽视《恨世者》主题的复杂性,以及莫里哀喜剧的政治哲学品质。无论是《吝啬人》(L’Avare)《伪君子》抑或《恨世者》、《无病呻吟》(Le Maladeimaginaire),莫里哀在这类剧作的标题上就已经表明,他非常关注人性中的负面政治品性。问题在于,莫里哀为什么要在舞台上展现这类人性品性呢?既然莫里哀与高乃依、拉辛等剧作家同属领受国王“赏金”的御用文人。

有研究者认为,莫里哀的喜剧揭示了“一个僭主式权力关系的世界”(a world of tyrannical power-relationships):

"

他对17世纪中叶法国上流社会的某些方面的讽刺是 如此准确,以至于他的同时代人竭力阻止他的部分戏剧不 能在舞台上演。[36]

倘若如此,我们就值得问:谁拥有“僭主式的权力”(tyrannical power)?似乎教会、贵族乃至路易十四均可装进这个概念里。

一个作家之所以伟大,首先在于他所关注的时代问题总是与人世中的根本问题相关。可见,即便从君主那里领“赏钱”,“奉旨”写喜剧,也丝毫不妨碍莫里哀本人在作品中针砭当朝乱象,有意识地在作品中探究人性的诸种底色,以至于他显得象是思考政治哲学问题的诗人。

情形是否如此,让我们通过看莫里哀笔下的“恨世者”形象来做出回答。首先我们值得追问:在王权与教权的紧张时期,莫里哀笔下为何会出现这样一个贵族人物?

“我愿你做个诚实的人”

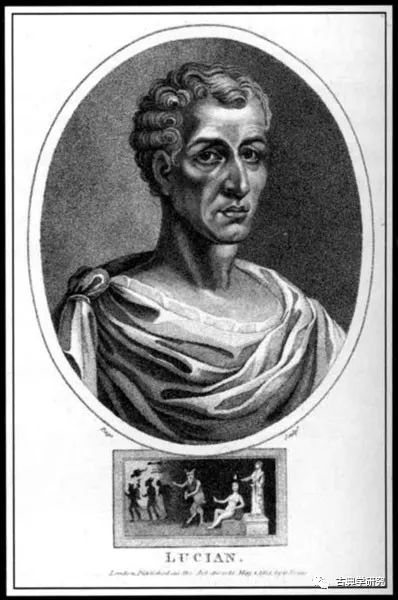

《恨世者》的标题misanthrope是个古希腊语词,由μῖσος[恨]与ἄνθρωπος[世人]复合而成。据研究者考证,这个词最早见于罗马帝国初期著名的希腊语作家路基阿诺斯(Lucianus Samosatensis,125-180)笔下的喜剧《提蒙或恨世者》(Timon, or The Misanthrope)。路基阿诺斯虽然生活在罗马帝国时代,但他有意用纯正的古典希腊语创作,模仿阿里斯托芬和柏拉图,以对话人物的论辩性言辞推进故事情节。[37]莫里哀的《恨世者》剧名使用希腊文,至少表明他熟悉古典作品。事实上,莫里哀在中学时就热爱古希腊-罗马经典作家的作品,尤其爱读路基阿诺斯。

▲ 路基阿诺斯(Lucianus Samosatensis,125-180)

在路吉阿诺斯的诸多作品中,《提蒙》显得“最为夺目”,它形象地刻画了伯利克勒斯时代的一个小人物提蒙。他被朋友们骗了钱,最后变成了一个恨世者。通篇对话看起来都在插科打诨,其实,路吉阿诺斯关注的是一个严肃的政治哲学话题,即如何看待财富。[38]文艺复兴时期的荷兰古典学者伊拉斯谟(Erasmus,1466-1536)在书中曾记载过提蒙的一则传闻:有人问雅典人提蒙为何对所有人都充满仇恨时,提蒙回答说:“我当然憎恨恶棍,同时也恨那些不恨恶棍的人。”而阿尔赛斯特在《恨世者》第一幕第一场(行262)中的一句台词正是出自伊斯拉谟记述的这则典故。[39]

▲《恨世者》书影,法文1667年版

▲《恨世者》书影,法文1667年版在《恨世者》的开场戏中,阿尔赛斯特正嚷嚷着要跟菲林特绝交:

"

我愿你做个诚实人,不是真正从心眼里出来的话一句也不说,这才不失为正人君子!(《恨世者》第一幕第一场,行29-30)

在菲林特看来,阿尔赛斯特的这种愤怒显得矫情,是不懂得上层交往礼仪,是不通人情世故的孩子气。他反驳说,与人交往得以礼相待,对热情的拥抱就该回以同样热情的拥抱。不过,菲林特回避了阿尔赛斯特批评的要害,即是否应该做一个诚实人。莫里哀确实让我们看到阿尔赛斯身上特有率真的天性,他没办法扭曲自己的天性来适应上层社会的社交规则,他斥之为“时代病”。

舞台上,恨世者阿尔赛斯特面对台下那群身份显赫的特殊观众,疾呼自己最痛恨那种号称宽容一切人、友爱一切人的处世态度,理由是一个人绝不可能爱上所有的人。令笔者好奇的是,面对台上恨世者的痛苦呐喊,台下会有他的同路人吗?激愤之下,阿尔赛斯特有些口不择言,他刻薄地把菲林特式虚伪态度斥为“娼妓式的尊敬”(une estime prostituée,行54):

"

如果有人把我们跟全世界的人都混在一起对待,最光荣的尊敬也就分文不值了,无论这个人的尊敬心是根据什么偏爱滋生的。他尊敬任何人,其实就是对任何人都不尊敬。既然你也染上这些时代病(ces

vices du

temps),你就不能再做我的朋友了,我不能接受那种对个人才德不加任何区别的广泛的情谊。我要你把我跟别人区分开来,干脆说吧,谁把所有的人都当作朋友看待,我就不喜欢这样的人。(《恨世者》,第一场第一幕,行54-64)

阿尔赛斯特的这番话有三层意思:第一,“有人把我们跟全世界的人都混在一起”,这里的“我们”指谁,“有人”又指谁?令人费解!第二,“你也染上这些时代病”当指“把我们跟全世界的人都混在一起”是这个时代的病症,听起来像是在攻击所谓的类似“人道主义”的信念或基督教的泛爱;第三,他拒绝“对个人才德不加任何区别”,看起来像是一种古典式的哲人德性。

问题在于,如果在阿尔赛斯特看来,有才德之人“跟全世界的人都混在一起”是一种“时代病”,那么,这个才德之人的共同体就出现了分歧,这意味着什么呢?

“你这哲人式的忧伤呵!”

尽管如此,台下的观众未必能理解两位朋友为此起口角的真正原因。菲林特当即表示不能接受朋友的观点,质疑他是不是在开玩笑。阿尔赛斯特没有理会菲林特质疑,也不关心台下观众的反应。他继续痛心地说:

"

我一点也不开玩笑,在这点上我是谁也不会放过。我的眼睛实在看不惯;无论在宫里或在城里,所见所闻全都是惹我恼火的事;我看见了那些人的处世方式,我就感觉非常悲观,万分痛苦;我到处只看见卑污的谄媚,不公、自私、卖友与奸诈;我真忍受不了,我要发狂了,我计划要和全人类正面打一场。(《恨世者》,第一场,第一幕,行89-96)

"

通过这段戏白,我们大致可推测,这是一位出生贵族阶层,却又拒绝贵族生活礼仪的青年人。社交场合的一切行为都让他感到虚伪和造作。似乎他只有回归自然,过上合乎天性的生活才能平复他的愤懑,但他又说自己“要和全人类(tout le gengre humain)正面打一场”。莫里哀一定能料想得到,凡尔赛宫的小剧场里,正在看戏的观众中有路易十四、孔蒂亲王等权贵大臣。在恨世者阿尔赛斯特的面具之下,舞台上的扮演者——莫里哀似乎要把这腔怒火引向了王宫和城里,直斥他目及所见的丑恶和不义。

这时,面对阿尔赛斯特的忿然,菲林特说了一句让今天的我们应该感到纳闷的话:他说,阿尔赛斯特身上的“这种哲人式的忧伤(ce chagrin philosophe)未免太过分了”(行98)。如此说来,阿尔赛斯特是“哲人”,前面所说的“我们”指“哲人”共同体?

奇妙的是,菲林特居然承认自己的冷静与阿尔赛斯特的恼怒同样具有“哲学意味”,尽管这个语词到后来(行166)才出现:monflegmeest philosophe, autantquevotre bile[我的冷静与你的恼怒同样有哲学意味]。换言之,第一场戏演到一半时,观众这才恍悟,菲林特口中的“我们”的确是指向哲人族。阿尔赛斯特与菲林特则分别代表着两类哲人,他们无论是个人性情,抑或哲学品质均差异很大,然而,莫里哀却偏偏把这两类品质迥异的哲人设计成一对生活中的好友,这多有喜剧效果!卢梭难道不是从阿尔赛斯特与菲林特身上看到了他与狄德罗的影子?!

▲ 《斐德若篇》中的“灵魂马车”寓言

哲人当然有个体性情差异,正如阿尔赛斯特的性情像柏拉图的对话《斐德若》中那匹拉着灵魂马车的黑马,暴躁易怒;菲林特的性情则像另外一匹温和沉稳的白马。阿尔赛斯特这种哲人为了持守自己对率真的信念很容易与文明社会决裂,内心涌起革命的激情。由此可以理解,他为何斥责菲林特放弃了哲人的品性和行动原则,痛斥他染上了“时代病”,自觉趋近低俗和平庸。

菲林特则有自己的理由,他劝阿尔赛斯特对现世不要过于苛求,更无须心怀忿怒。理由是世人非但不会因“哲人的忧伤”而改变,反而会把率真的阿尔赛斯特视为怪物。反之,一味说真话也会让世人的生活变得艰难。阿尔赛斯特听了菲林特的话更为生气,为了捍卫哲人的诚实的德性,他反驳说:

"

那才好呢,活该!那才好呢,我正要他们那样。那才是一个好的标志。我反而要觉得十分高兴:所有人在我看来是如此卑鄙(odieux),我如果成为他们眼中的智者(sage),我倒要不痛快呢!(行108-111)

阿尔赛斯特说的是“所有人”,莫里哀却让我们看到,怀有“哲人的忧伤”之人必然会与“所有人”作对,因为痛恨世人活得不率真——这就是“恨世者”。菲林特与阿尔赛斯特一样有“哲人的忧伤”,但他并不因此与“所有人”作对。在阿尔赛斯特眼里,这无异于与世人同流合污。令人费解的是,阿尔赛斯特为何会把菲林特的行为方式视为“时代病”?难道以前那些怀有“哲人的忧伤”之人并非如此,如今却堕落地染上了“时代病”?

面对阿尔赛斯特的愤怒,菲林特禁不住反问阿尔赛斯特:“你这么痛恨人性啊!?”(行112)阿尔赛斯特回答得很决绝:

"

是的,我对世人憎恨到了极点!(行113)

谁是真正的“恨世者”?

初读《恨世者》,很难判断莫里哀对阿尔赛斯特的真实态度,因为他设计号称“要与全世界正面打一场”的阿尔赛斯特迷恋上了虚伪造作的交际女郎色丽曼纳。朋友的言行不一令菲林特感到困惑:这怎么可能呢?要么阿尔赛斯特宣称的率真是虚伪,要么他没有认识到色丽曼纳是个虚伪的女人。菲林特忍不住质问阿尔赛斯特,你“这位痛恶时下风尚的诚实人”怎么会爱上一个“搔首弄姿,爱诽谤他人”的女人?你身边不是一直有个深情质朴的女孩爱丽央特吗?

看来,莫里哀笔下的阿尔赛斯特有一个致命的缺点:缺乏辨识人的伦理品质的能力。问题是,要看出色丽曼娜生性轻浮并不需要特别的辨识能力,这个浪荡的女人在男人中周旋,假装深情专一,好让男人们都对她死心塌地。其实阿尔赛斯特不过是她众多追求者之一,他却以为自己独得了色丽曼娜的爱情——阿尔赛斯特究竟怎么啦?

▲ 《恨世者》中的色丽曼娜插图(1812年)

尤其让人感到奇怪的是,阿尔赛斯特这位恨世者(mis-anthrope)“恨不得遁逃到乡村去”(第5幕第8场),而他迷上的色丽曼娜偏偏喜欢在世人中像蝴蝶一样翩飞。这里的所谓“世人”(anthrope)指城市生活,所以阿尔赛斯特“恨不得遁逃到乡村去”,是一种对自我的不真诚。倘若他灵魂中有逃避浮华热闹的希冀,那他就不会爱上一个迷恋交际的女人。菲林特苦口婆心地劝阿尔赛斯特,应该去爱色丽曼娜的表妹爱丽央特,因为这女孩天性质朴真挚,而且钟情于阿尔赛斯特。然而,阿尔赛斯特执迷不悟,当色丽曼娜的假面具偶然被揭穿后,他居然宁可被色丽曼娜继续欺瞒,也不愿正视真相。从《恨世者》的结局来看,莫里哀笔下的阿尔赛斯特才是真正的伪善之人,而他攻击的伪善之人菲林特反倒不是。

现在我们更能理解,卢梭为何会在《论剧院》中大谈“恨世者”。因为,莫里哀版的阿尔赛斯特是假“恨世者”,菲特林才是真正的“恨世者”,而假的“恨世者”却说真的“恨世者”虚伪。不过,莫里哀当然对菲林特这类谙熟上流社会行动法则,惯于明哲保身的精明人了如指掌。莫里哀表面赞扬他礼貌周到,其实借朋友阿尔赛斯特对他的激烈斥责暗中批判了现代哲人的德性败坏和精神矮化。莫里哀假意挖苦和引导观众嘲笑恨世者,其实是暗中借“滑稽可笑的”恨世者之口痛斥这个时代的虚荣和伪善。

因此,我们说卢梭是莫里哀相隔一个世纪的知音,是因为他看到恨世者身上承载了太多莫里哀的观念,“恨世者的观点就是作家的观点”([54],页50)。换言之,卢梭看到了恨世者面具背后的莫里哀,他藏在这个被众人无情嘲笑的喜剧人物的面具后面,对他的同时代人发出了最尖锐地批判和规劝:

"

我的恨是普遍的,我恨所有的人:有些人,我恨他们,是因为他们凶恶伤人;有些人,我恨他们,是因为他们对待坏人也一团和气,凡是纯洁心灵对人间罪恶应有的憎恨,他们丝毫都没有。(《恨世者》,第一幕第一场)

"

"

古老年间过于生硬死板的道德,与我们这个时代以及日常习俗实在格格不入;那种道德对于人类要求实在过高;我们应该适应时代趋向,不可过于固执;如欲挺身作改革世界的工作,那才是无与伦比的疯狂行为。《恨世者》第一幕第一场)

"

菲林特不是一个冷漠的人,他并非没有看到社会需要改革的地方,也不是对恶行无动于衷,他只是对自己的时代抱有“同情性的理解”。相较阿尔赛斯特对时代恶行的愤怒和仇恨,他认为自己的温和与节制“同样具有哲学意味”,因为他在借坏人坏事磨炼自己的心性。(《恨世者》,第一幕第一场)。

▲ 阿尔赛斯特与菲林特

这些新喜剧为了迎合观众的低劣趣味,故意制造离奇荒诞的戏剧情节,连丧礼这类肃穆场合也被诗人搬到舞台上,成为喜剧诗人耍宝逗乐的背景,人类最基本的伦常和礼法受到调侃和戏弄。为了商业利益,为了票房收入,这些莫里哀的后继者毫无节操,不惜无底线地降低戏剧的品质,舞台上的剧情一再击穿人伦的底线。面对启蒙时期戏剧舞台上的丑陋和邪恶,卢梭连发两次恨声:一切都是为了博取廉价的笑声!

卢梭严厉地批评启蒙戏剧把能否获得大众的笑声作为戏剧演出的最终目的,新式喜剧诗人放弃了严肃喜剧的创作,这曾是新古典喜剧大家莫里哀终生追求的戏剧目标,今天的他们早已放弃了教育大众的责任。

《恨世者》剧终时,心灰意冷的阿尔赛斯特哀叹自己与时代的格格不入,他站在舞台中央,痛苦地对台下的观众说:

"

我是处处遭人欺弄,处处受着不公平的待遇,我马上要跳出这个人欲横流的深渊,在大地上去寻觅一个偏僻的穷乡!在那里可以自由自在地做个正人君子(homme d 'honneur)。(《恨世者》,第5幕,第3场,行1800-1805)

然而,台下的观众可能会哄堂大笑。因为,阿尔赛斯特口中所谓的“不公平待遇”不过是他最终也没能摆脱色丽曼娜的爱情奴役。当他在事实面前,被迫认清了色丽曼娜爱情计谋的真相时,仍想自欺欺人,希望色丽曼娜继续用另一个谎言来蒙骗自己。可见,奴役他的并非情场老手的色丽曼娜,而是他自身的爱欲。换言之,阿尔赛斯特可笑之处在于他用一个特别冠冕堂皇的理由来包装自己实际行动的浅薄和无知。尤其是当他对色丽曼娜的爱情绝望后,又想转而企求获得少女爱丽央特的爱,被明智的爱丽央特拒绝后,才发出上述的哀叹。莫里哀巧妙地既借阿尔赛斯特之口怒斥了时代之恶,又通过他的言行不一嘲笑了这类愤世嫉俗者其实是无病呻吟,他同样是自身欲望的奴隶,甚至在不知觉中成为时代之恶的合谋者。

莫里哀去世后,教会当局宣布,不允许莫里哀入土教区墓园;卢梭去世后爆发了法国革命,革命政府宣布,卢梭进入“先贤祠”。

历史终究会以自己的方式设计“恨世者”的最终结局。

▲ 法国凡尔赛宫举行莫里哀专题展览的宣传海报

(向下滑动查看)

[1]尼采:《快乐的科学》,格言102,参见刘小枫:《凯若斯:古希腊语文读本》,上海:华东师范大学,2013,页1。

[2]Louis XIV,Mémoires pour l'instruction du Dauphin (Paris: Imprimerie nationale, 1993),p. LXXIII,中译见让-皮埃尔•里乌等:《从文艺复兴到启蒙前夜》,傅绍梅,钱林森译,上海:华东师大出版社,2006,页284。

[3]米盖尔:《法国史》, 蔡鸿滨等译,北京:商务印书馆,1985,页195。

[4]米盖尔:《法国史》,前揭,页207。

[5]廖可兑,《西欧戏剧史》,北京:中国戏剧出版社,1994,页151。

[6]伏尔泰,《路易十四的时代》,吴模信等译校,北京:商务印书馆,1997,页338。

[7]Plutarch's Lives,Vol.III: Pericles and Fabius Maximus.Bernadotte Perrin trans.,(Loeb Classical Library), No. 65- Plutarch. 中译见普鲁塔克,《希腊罗马名人传》(卷一),席代岳译,吉林:吉林出版集团,2017,页292。

[8]基特里奇,《腓特烈大帝》,蔡朝旭译,北京:工人出版社,2010。

[9]海斯,《近世欧洲政治社会史》,黄慎之译,北京:中国政法大学出版社,2007,页384。

[10]列维,《路易十四》,陈文海译,北京:人民出版社,2011,页13,注1。

[11]列维,《路易十四》,前揭,页15。

[12]“1637年年底的时候,法兰西似乎已经正在走向四分五裂,虽然说黎塞留一直都在孜孜以求地要将法兰西打造成一个文化统一体,但这项工作尚未取得成功。”见列维,《路易十四》,前揭,页17。

[13]特雷休尔,《黎塞留与马萨林》,赵立行译,上海:上海译文出版社,2003,页5。

[14]关于王者与戏剧的进一步论述,参见拙文《国家转型期的诗学问题》,载于《国外文学》,2018年第5期。

[15]圣勃夫,《莫里哀》,收入《圣勃夫文学批评文选》,前揭,“译者前言”,2016,页1。

[16]布尔加科夫:《莫里哀先生传》,孔延庚、臧传真、谭思同等译,杭州:浙江文艺出版社,2017,页156。

[17]布尔加科夫:《莫里哀先生传》,前揭,页28-51。

[18]本文所引《伪君子》中译,采用李健吾先生译本(上海:文艺出版社1963年),参考赵少候,王了一译,《莫里哀喜剧选》(三册),北京:人民文学出版社,1981。凡有改动,根据Arthur Desfeuilles ed.,Oeuvres De Molière,Nabu Press,2010.

[19]布尔加科夫,《莫里哀先生传》,: 孔严庚等译,天津:南开大学出版社,1984/杭州:浙江文艺出版社,2017,页195。

[20]关于喜剧《曼陀罗》的政治性隐喻的研究,值得关注两篇出色的研究文章:1、弗老曼哈夫特,《喜剧药方:马基雅维利的<曼陀罗>》,肖涧译,载《马基雅维利的喜剧》(《经典与解释》辑刊第10辑)》),刘小枫,陈少明主编,北京:华夏出版社,2006,页2-46;2、洛德,《<曼陀罗>中的隐喻》,曹聪译,载《古典诗文绎读(西学卷)·现代编(上)》,刘小枫编,北京:华夏出版社,2009,页3-20。

[21]米盖尔,《法国史》,前揭,页210,219。

[22]格兰特,《伪善与正直:马基雅维利、卢梭与政治的伦理》,刘桉彤译,上海:华东师范大学出版社,2017,页79-86。

[23]施特劳斯,《苏格拉底与阿里斯托芬》,李小均译,北京:华夏出版社,2011,页327。

[24]Molière, Tartuffe, Prudence L. Steiner trans and notes, Hackett Publishing Company,2008, p.118;中译见《莫里哀戏剧全集》卷三,页253。

[25]《恨世者》中译采用赵少候/王了一译文,《莫里哀喜剧选》(三册),北京:人民文学出版社,1981,凡有改动,根据全集本Oeuvres De Molière,Arthur Desfeuilles ed. Nabu Press, 2010。

[26]参见特雷休尔,《黎塞留与马萨林》,前揭,页19。

[27]布尔加科夫,《莫里哀生先生传》,前揭,页155。

[28]The Cambridge Companion to Moliere, ed. by David Bradby, Andrew Calder, Cambridge University Press, 2006, p358.

[29]海斯,《近世欧洲政治社会史》,前揭,页351。

[30]米盖尔,《法国史》, 前揭,页195。

[31]比较埃贝尔/萨尔芒,《枫丹白露宫:千年法国史》,程水英译,上海:上海社科院出版社,2019,第五章“太阳王在枫丹白露宫”。

[32]列维,《路易十四》,前揭,页243。

[33]列维,《路易十四》,前揭,页249。

[34]列维,《路易十四》,前揭,页252-255。

[35]Molière, The Misanthrope, Tartuffe, and Other Plays, note and trans. by Maya Slater, Oxford University Press, 2008, p.xx.

[36]The Cambridge Companion to Moliere, ed. by David Brad by, Andrew Calder, Cambridge University Press, 2006, p. xiii.

[37]安德森,《第二代智术师:罗马帝国早期的文化现象》,罗卫平译,北京:华夏出版社,2011。

[38]Lucian, Selected Dialogues, trans. with and introduction and notes by Desmond Costa, New York: Oxford University Press, 2005, p26.

[39]Molière, The Misanthrope, Tartuffe, and Other Plays, note and trans. by Maya Slater, Oxford University Press, 2008,p359.

[40]按沃格林所言,这一时期国王的权力是整个欧洲的问题,法国率先成为民族王权的典范,虽然成为自立自足的主权国家的典范有多方面原因。但是东、西两个帝国在法国王室的手上统一,则是法兰西几代治国者的梦想。见沃格林,《政治观念史(卷三):中世纪晚期》,段保良译,前揭,页58-63。

贺方婴,中国社会科学院外国文学研究所研究员,中国社会科学院大学教授,文学博士,哲学博士后。《古典学研究》辑刊执行主编。主要研究领域:西方古典学,近代法国哲学。主要专著有《荷马之志:西方政治思想史视野下的奥德修斯问题》(2019)、《卢梭的面具:〈论剧院〉与启蒙戏剧研究》(2020),学术译著有柏拉图对话《吕西斯》(2020)等。

卢梭的面具

——《论剧院》与启蒙戏剧

贺方婴 著

四川人民出版社,2020年

伪善与正直

——马基雅维利、卢梭与政治的伦理

[美]露丝·格兰特 著 刘桉彤 译

华东师范大学出版社,2017年

(编辑:黄怡)

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号处理。