张文江 | 试论中华文明的基础

编者按

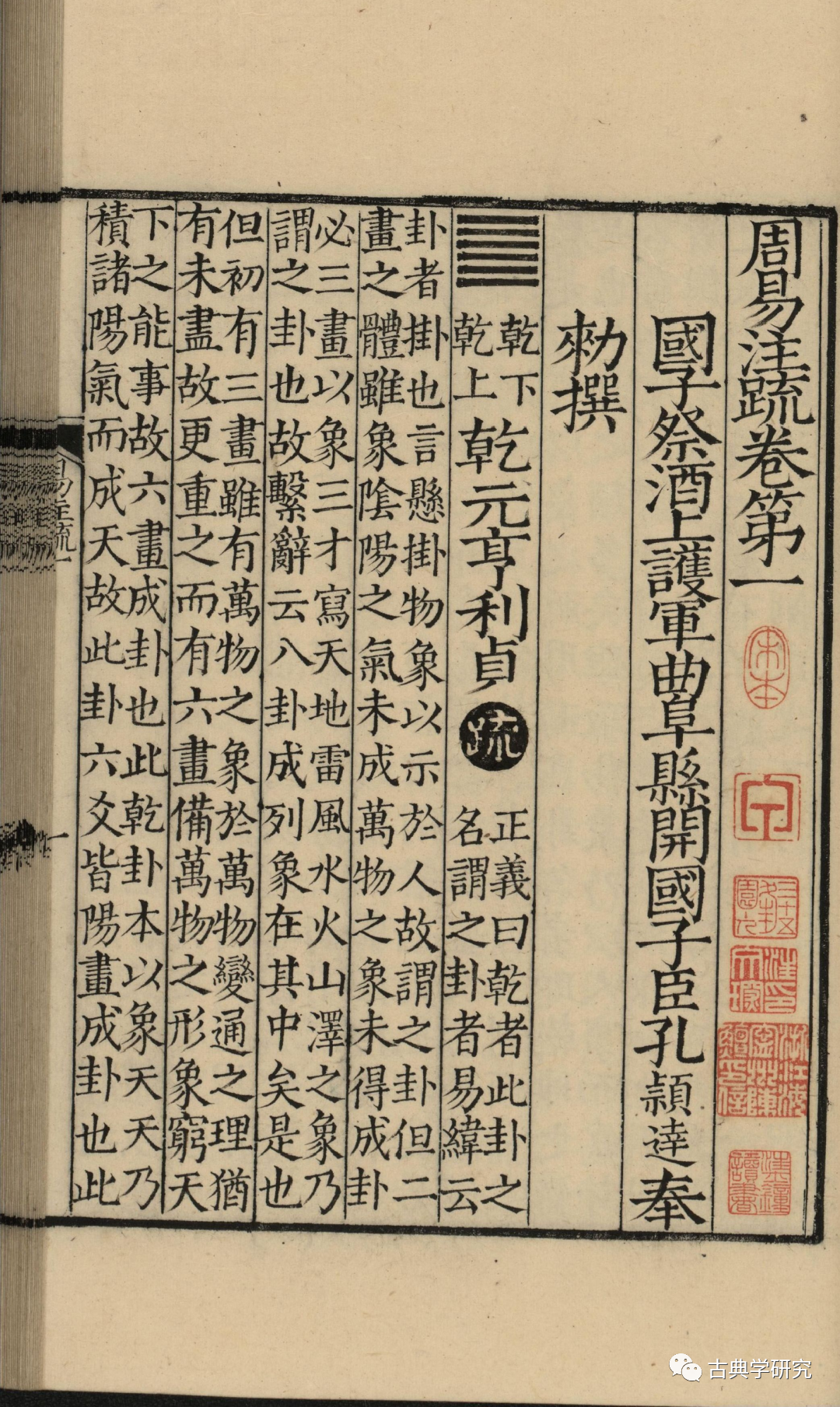

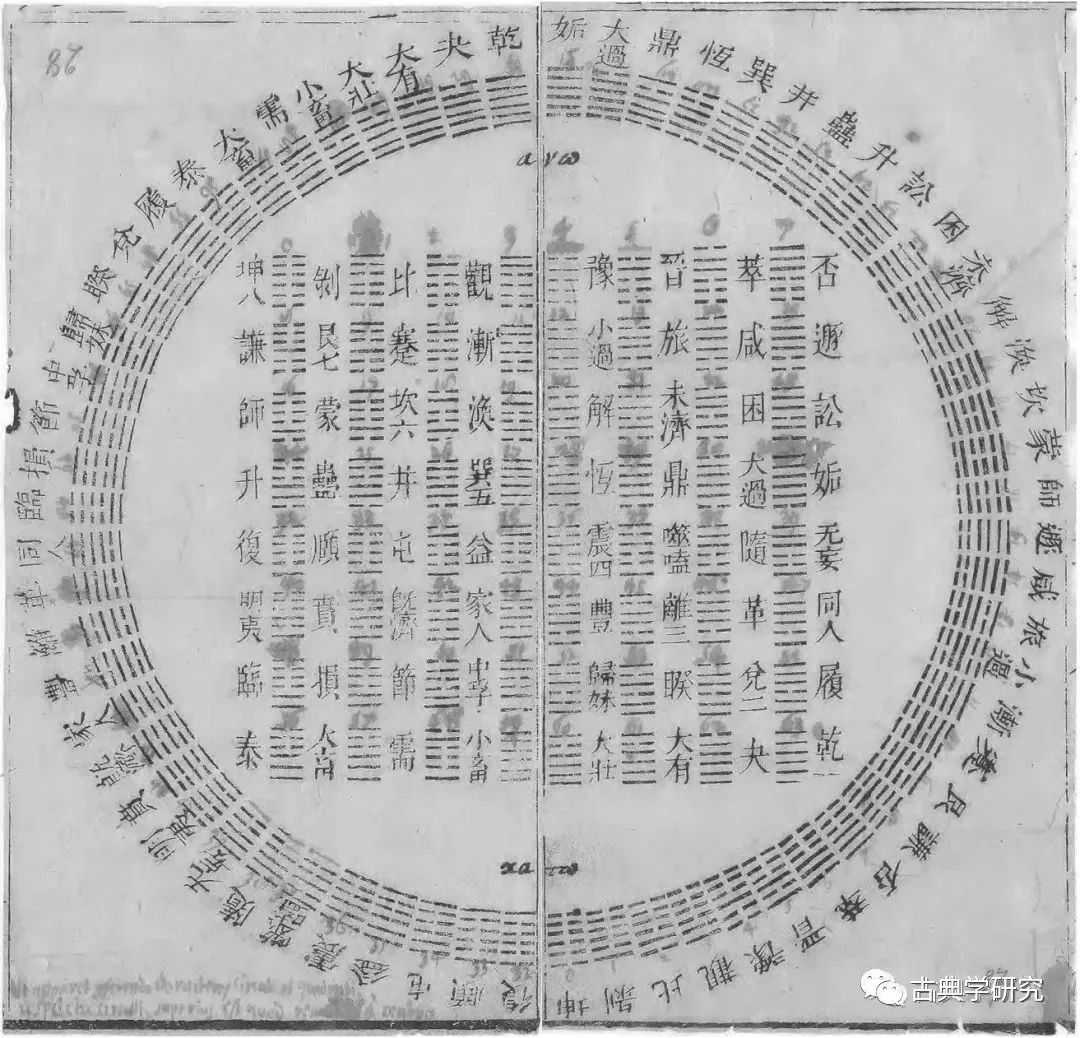

传世的经典文献中,中华文明的制高点,概括于《周易·系辞下》第二章。《系辞下》此章的作者,传统认为是孔子,实际上文字可能完成于战国(约公元前300年,作者为赵人)。[1] 此章展示的观象体系和古史序列,建立了中华学术的结构,总结了中华文明的基础。汉以后《易》为六经之首,对中国古代学问的认知,可以从不同途径相应于此。原文如下:

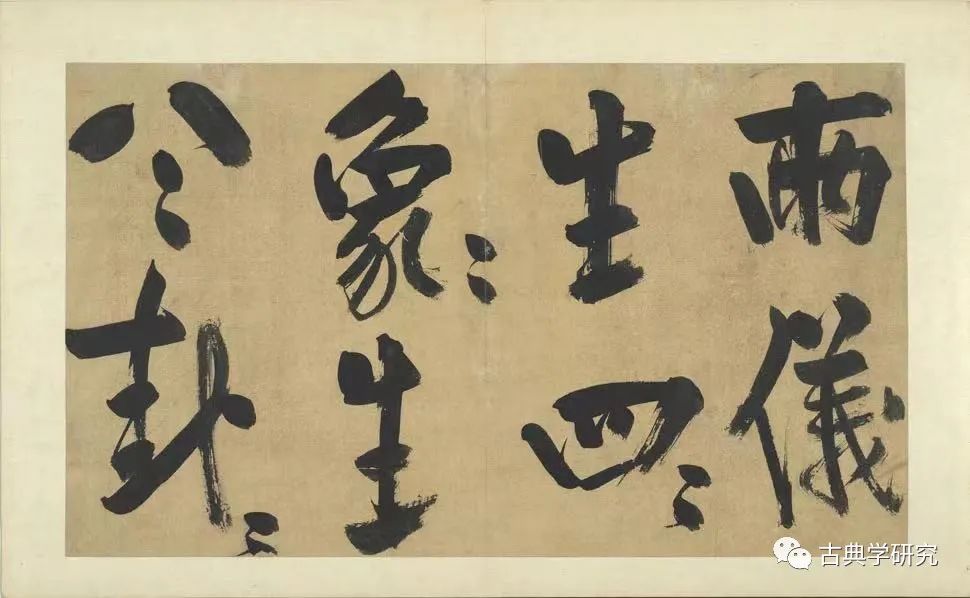

古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。

作结绳而为网罟,以佃以渔,盖取诸离。

上古结绳而治,后世圣人易之以书契,百官以治,万民以察,盖取诸夬。

中华的文明和文化,来自观象于天人,以神道设教而天下服。《易·贲彖》:“观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下。”又《观彖》:“观天之神道而四时不忒,圣人以神道设教而天下服矣。”这里的神道并非其他,是阴阳变化的两方面。《系辞上》“阴阳不测之谓神”,此致其用;又“一阴一阳之谓道”,此立其体。而阴阳变化就是文,《系辞上》:“物相杂,故曰文。”又曰:“知变化之道者,其知神之所为乎。”庖牺氏创造八卦,成为最早的记录和演算符号,构成象数的起源。传说黄帝之史仓颉创造文字,逐步衍生,构成文字的起源。

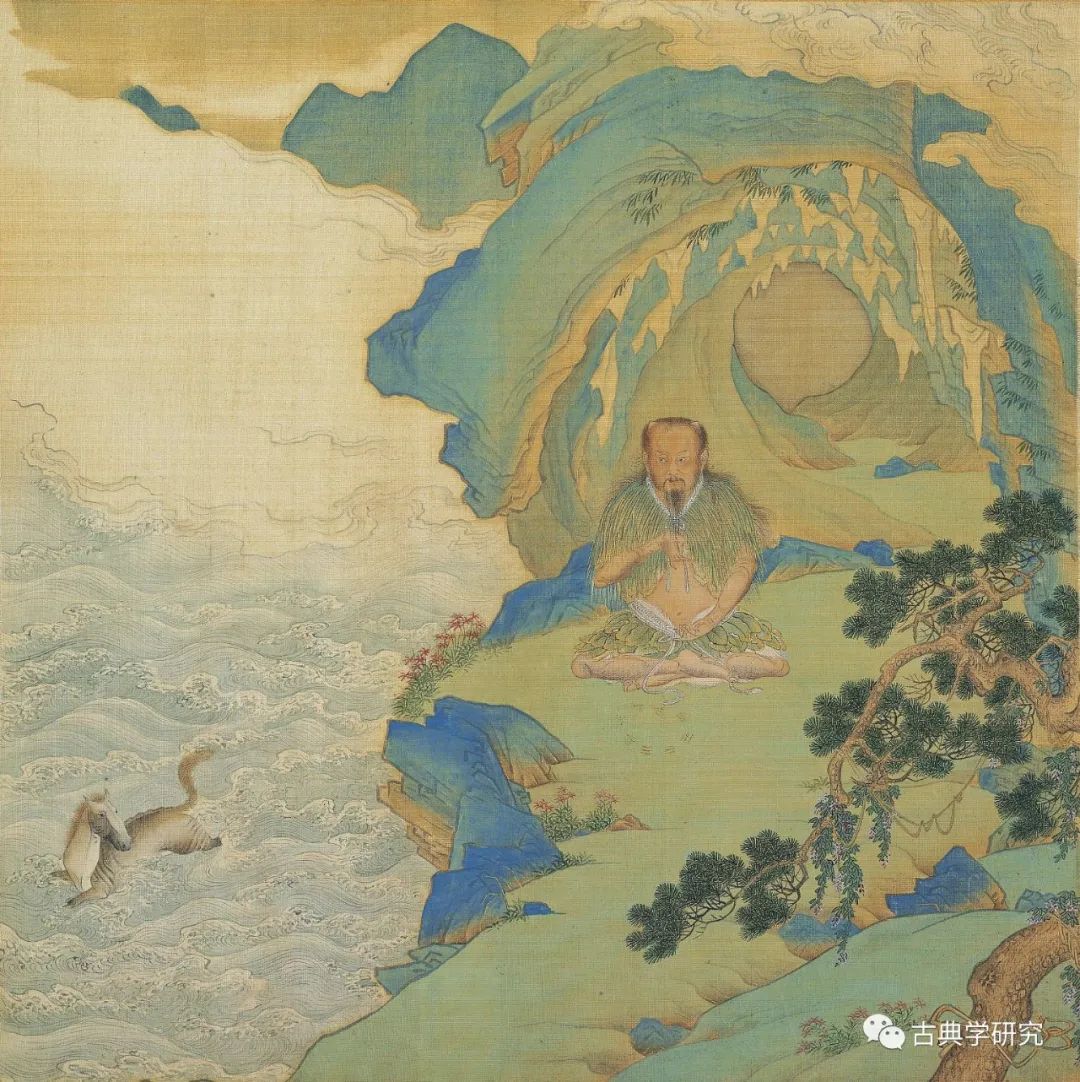

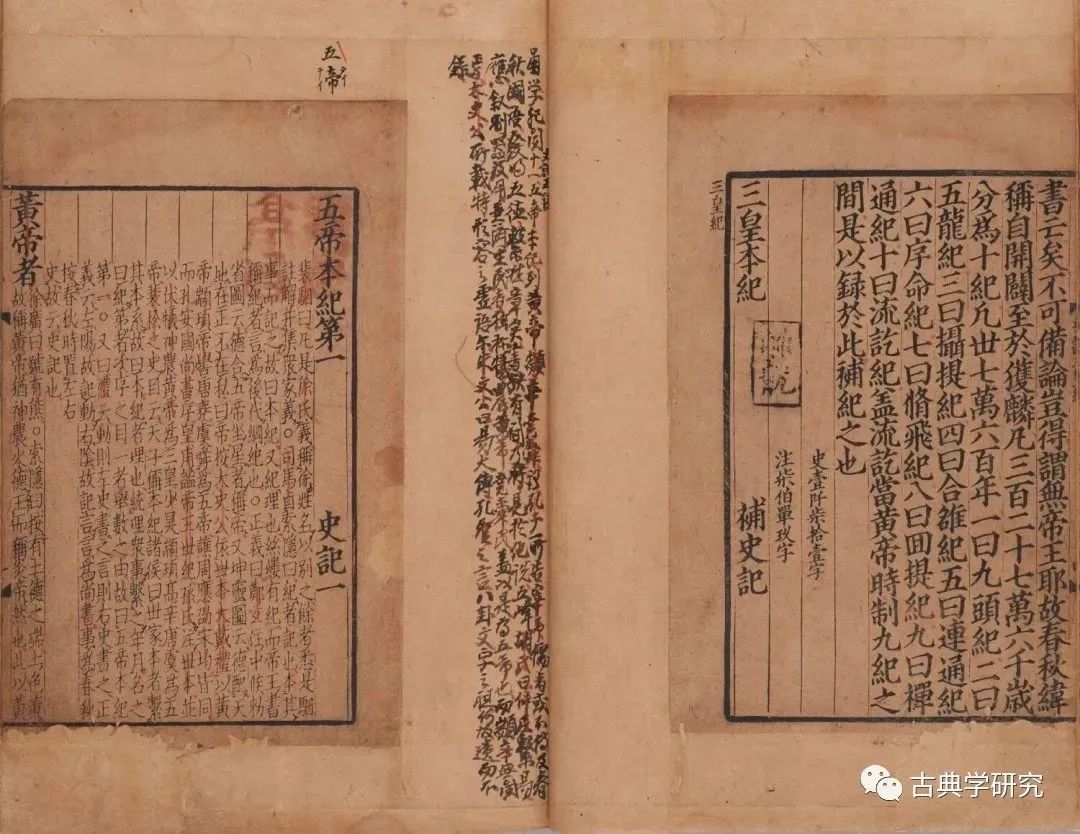

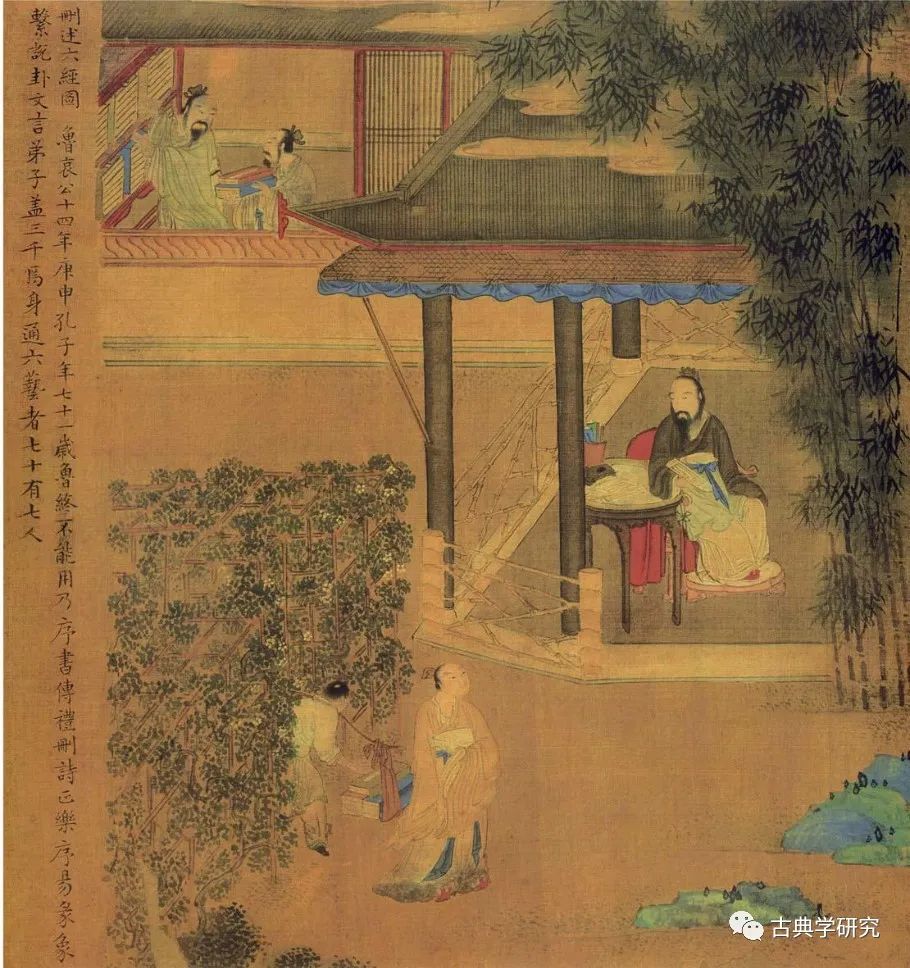

《史记·五帝本纪》开始于黄帝,为划时代的巨大贡献,与传说中创造文字的时间相合。结束于尧舜,初步形成经典,为《书》和《诗》的起源。由尧舜而三代,殷商有祝宗卜史(《左传》定公四年,《礼记·礼运》作卜史祝宗),西周有史官。于春秋末出现孔老,官学进入民间。以《史记》作为衔接古今的桥梁,其文献的主体,此前为经(其变化为子),此后为史(其变化为集),构成中国古代的文教体系。对此体系的总结,为《七略》或《汉书·艺文志》。《七略》于汉后演变为四部,不得不然,亦有得有失。而贯通源流,本末兼赅,则有“六经皆史”之说。[3]

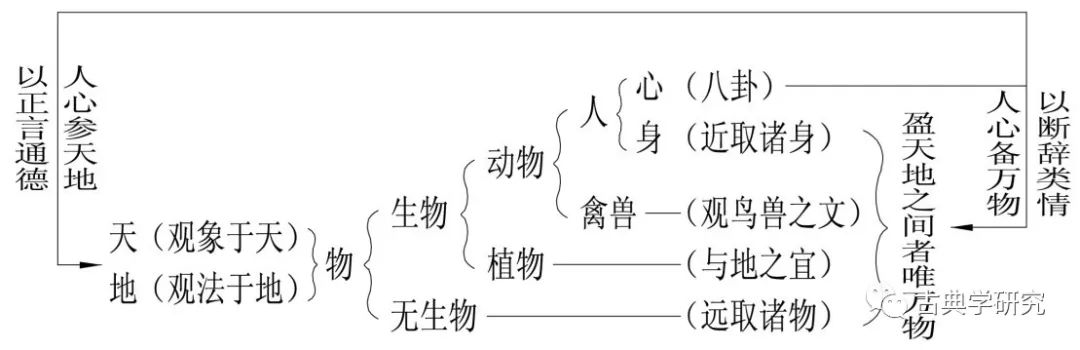

于《系辞下》此章第一层思想,引用潘雨廷先生的一段阐发:

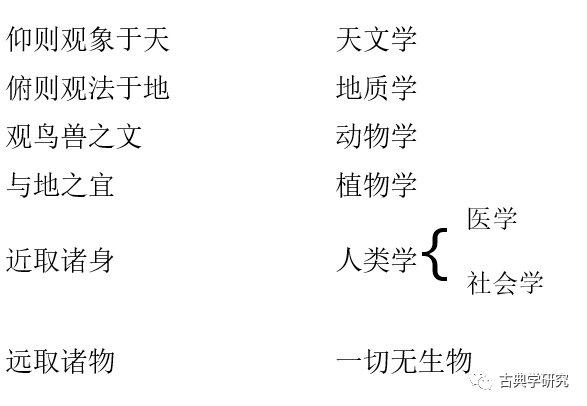

若八卦之作,本诸外物。曰“仰则观象于天”者,今曰天文学,包括气象学;曰“俯则观法于地”者,今曰地质学,包括矿物学和水利;曰“观鸟兽之文”者,今曰动物学,包括仿生学;曰“与地之宜”者,今曰地理环境,包括植物学;曰“近取诸身”者,今曰人类学,包括生理学、心理学和医学;曰“远取诸物”者,今曰物理学,包括化学。当八卦既作,“以通神明之德”者,今曰社会科学;“以类万物之情”者,今曰自然科学。我国先秦之学者,能有如是明确概念,以分析宇宙中一切现象,文化之发达可喻,《周易》之价值亦可喻。[5]

此节内容深邃,前引未尽之意,再引用潘雨廷先生的另一段阐发:

其一,

此节中首宜注意王天下之“王”字,王者一贯三,三画各有所指,即上画为天,下画为地,中画为人,以一贯三者,以理贯天地人三才。人于天地,今曰宇宙观,乃能改造宇宙,是为“王”字之真正含义。古者庖羲氏既王天下,乃分辨三才为六类……而八卦即本此六类知识,准具体事物之变化,抽象其概念而作。若卦象之用,不外二方面。曰“以通神明之德”者,今曰“社会科学”;曰“以类万物之情”者,今曰“自然科学”。[6]

此谓包犧氏所观之象,而文王系辞之取类,不外乎此。其本为天地犹阴阳,阴阳合德而刚柔有体,即盈天地之间者唯万物。物有阴阳,当生物与无生物,无生物即远取诸物。于生物中又有阴阳,当动物与植物,植物即与地之宜。于动物中又有阴阳,当人与禽兽,禽兽即鸟兽之文。于人又有阴阳,心与身是也。身即近取诸身,心所以作八卦。八卦之用二,亦为阴阳,阳以通神明之德,阴以类万物之情。通德者,人心上合天地而参焉,元亨利贞之正言当之。类情者,人心下化万物而备焉,吉凶悔吝厉咎之断辞当之。[7]

第三层思想,十三“盖取”,先列前五,为根本性创制。次列后八,即制器尚象之八事,为更广泛发挥。

《汉书·艺文志》进一步采用《系辞下》此节,重新肯定《周易》的古史序列,并扩展至三代,完成对先秦文化的整体认识。以此书为中心,前二后二,尝试选五篇文献,贯通古今学术的流变(参见拙稿《中华学术的源流和演变》)。其后有“三千年未有之大变局”,和西方文化的进入相应。由于科学技术的引进,兼中华地不爱宝,大量器物、文献相继出土,闻所未闻,见所未见,更新对上古文化的认识。今已大致理清殷周之际至汉的主要脉络,并上窥殷周以前。

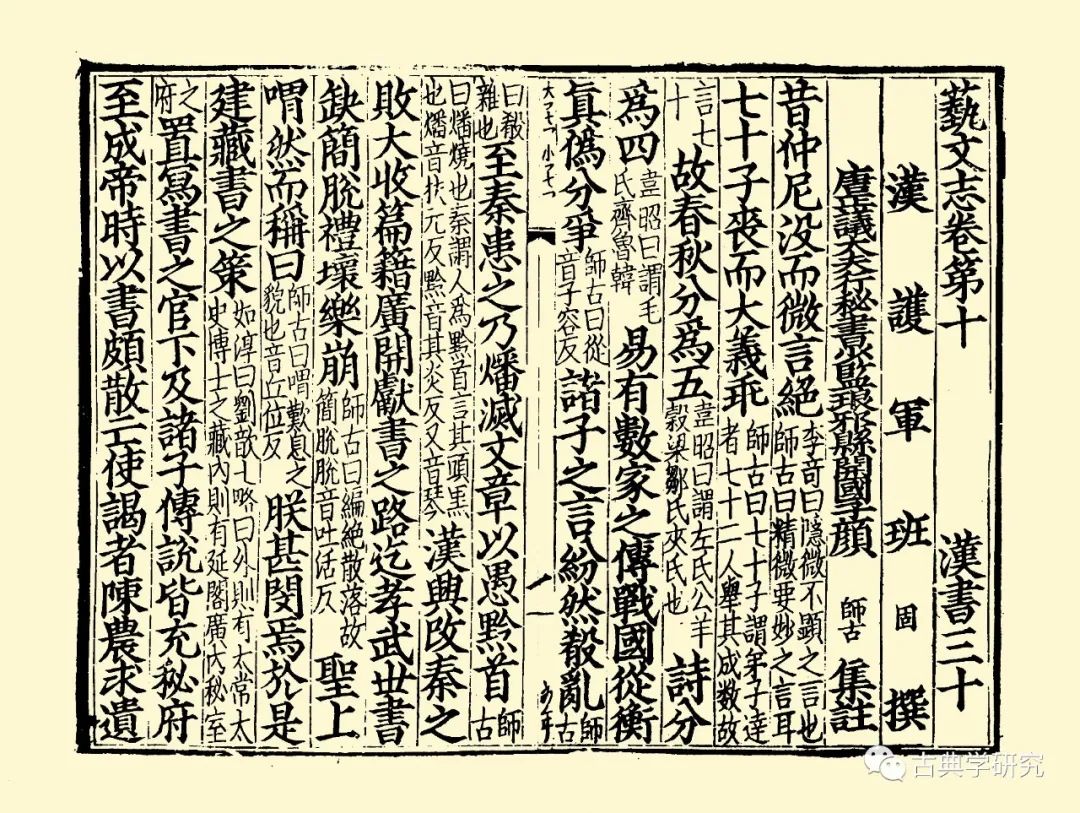

昔仲尼没而微言绝,七十子丧而大义乖。故《春秋》分为五,《诗》分为四,《易》有数家之传。战国从衡,真伪分争,诸子之言纷然淆乱。至秦患之,乃燔灭文章,以愚黔首。

理解《汉书·艺文志》的结构,在于《辑略》和《六艺略》(后世称为经部)。《辑略》为根本的编辑思想,概括于诸篇序文。而《六艺略》为骨干性文献,而《易》为群经之首,其序文即引用《系辞下》此节,作为中华学术的结构所在。原文如下:

此取《系辞下》此节之半,以“宓戏氏”(即“庖牺氏”)为上古,当古史序列之始(《汉书·古今人表》亦以“太昊帝宓戏氏”为开端)。略过黄帝至尧舜的时代(《史记》有《五帝本纪》),以及夏(传说有《连山》)和商(传说有《归藏》),直至殷周之际。然后取文王的中古(传说编成《周易》),加上孔子的下古(传说编成《十翼》)。形成三古之说,为《周易》古史序列的完整表达。

这段话的纲领是“三圣”、“三古”,二千年对易学的认识,全部在此范围之内。[9]可示意如下:

三圣 三古

伏羲(宓戏) 上古

文王 中古

孔子 下古

《六艺略》小结极精彩:

《易》曰:“上古结绳以治,后世圣人易之以书契,百官以治,万民以察,盖取诸夬。”“夬,扬于王庭”,言其宣扬于王者朝廷,其用最大也。古者八岁入小学,故《周官》保氏掌养国子,教之六书,谓象形、象事、象意、象音、转注、假借,造字之本也。汉兴,萧何草律,亦著其法,曰:“太史试学童,能讽书九千字以上,乃得为史。又以六体试之,课最者以为尚书、御史、史书令史。吏民上书,字或不正,辄举劾。”

六体者,古文、奇字、篆书、隶书、缪篆、虫书,皆所以通知古今文字,摹印章,书幡信也。古制,书必同文,不知则阙,问诸故老。至于衰世,是非无正,人用其私。故孔子曰:“吾犹及史之阙文也,今亡矣夫!”盖伤其䆮不正。

《史籀篇》者,周时史官教学童书也,与孔氏壁中古文异体。《苍颉》七章者,秦丞相李斯所作也;《爰历》六章者,车府令赵高所作也;《博学》七章者,太史令胡毋敬所作也:文字多取《史籀篇》,而篆体复颇异,所谓秦篆者也。是时始造隶书矣,起于官狱多事,苟趋省易,施之于徒隶也。

汉兴,闾里书师合《苍颉》、《爰历》、《博学》三篇,断六十字以为一章,凡五十五章,并为《苍颉篇》。武帝时司马相如作《凡将篇》,无复字。元帝时黄门令史游作《急就篇》,成帝时将作大匠李长作《元尚篇》,皆苍颉中正字也。《凡将》则颇有出矣。

至元始中,征天下通小学者以百数,各令记字于庭中。扬雄取其有用者以作《训纂篇》,顺续《苍颉》,又易《苍颉》中重复之字,凡八十九章。臣复续扬雄作十三章,凡一百二章,无复字,六艺群书所载略备矣。《苍颉》多古字,俗师失其读,宣帝时征齐人能正读者,张敞从受之,传至外孙之子杜林,为作训故,并列焉。

由西汉而东汉,六经上通《易》,下通小学,完成学术的整体,稳定王朝的统治。中华学术几经摧折而屹立不倒,有其深厚的根源。以文字的繁衍,对应认识事物的繁衍,由《史籀篇》以下,传承不绝。东汉时许慎(约58—约147)《说文解字》成书(121年由儿子许冲献于朝廷),蔚为大观。此书的核心是通经学,“五经无双许叔重”(《后汉书·儒林传》),绝非虚言。全书的根本在于《易》,始一终亥,收字9353个,重字1163个,共10506字,按540个部首排列,统摄天下古今之字,处处体现易象。主要思想表达于序言,和《七略》小学类一脉相承。原文如下:

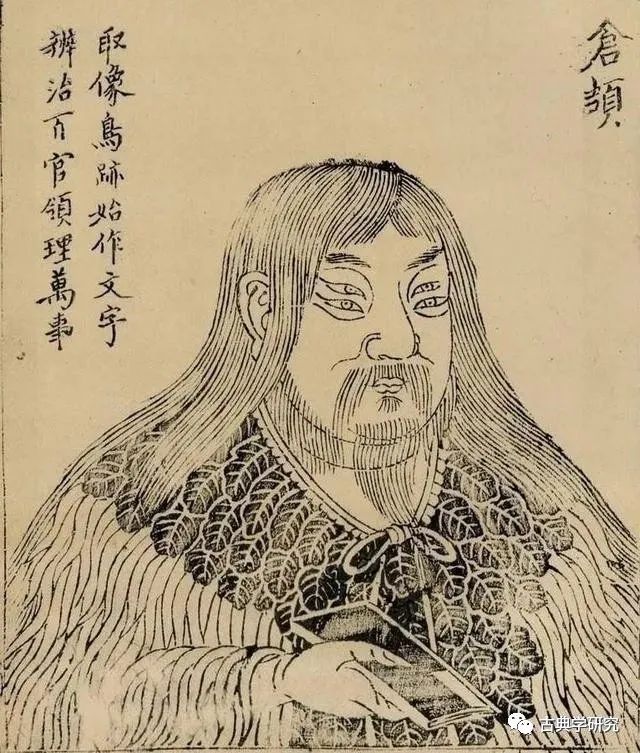

古者包羲氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物。于是始作《易》八卦,以垂宪象。及神农氏结绳为治,而统其事,庶业其繁,饰伪萌生。黄帝之史官仓颉,见鸟兽蹄迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契,“百工以乂,万品以察,盖取诸夬”。“夬,扬于王庭”,言文者宣教明化于王者朝廷,君子所以施禄及下,居德则忌也。

仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文。其后形声相益,即谓之字。文者,物象之本;字者,言孳乳而浸多也。著于竹帛谓之书。书者,如也。以迄五帝三王之世,改易殊体。封于泰山者七十有二代,靡有同焉。《周礼》:八岁入小学,保氏教国子,先以六书。一曰指事。指事者,视而可识,察而见意,上下是也。二曰象形。象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也。三曰形声。形声者,以事为名,取譬相成,江河是也。四曰会意。会意者,比类合谊,以见指撝,武信是也。五曰转注。转注者,建类一首,同意相受,考老是也。六曰假借。假借者,本无其字,依声托事,令长是也。

及宣王太史籀著《大篆》十五篇,与古文或异。至孔子书六经,左丘明述《春秋传》,皆以古文,厥意可得而说。其后诸侯力政,不统于王,恶礼乐之害己,而皆去其典籍。分为七国,田畴异亩,车途异轨,律令异法,衣冠异制,言语异声,文字异形。秦始皇初始天下,丞相李斯乃奏同之,罢其不与秦文合者。斯作《仓颉篇》,中车府令赵高作《爰历篇》,太史令胡毋敬作《博学篇》,皆取史籀大篆,或颇省改,所谓小篆者也。是时秦烧灭经书,涤除旧典,大发隶卒,兴役戍,官狱职务繁,初有隶书,以趣约易,而古文由此绝矣。

由八卦而书契,阐说文、字、书三者的关联,可见象数和文字的联系。“于是始作《易》八卦,以垂宪象”,宪者,法也。“黄帝之史仓颉,见鸟兽蹄迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契,百工以乂,万品以察。”衔接《系辞下》和《说文解字》。“仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文;其后形声相益,即谓之字。文者,物象之本;字者,言孳乳而浸多也。”文者,象形也,象也(“文者,物象之本”,段玉裁注据《左传》宣十五年《正义》补)。字者,由文辗转相生,其不同组合方式,被称为“六书”。文字的孳乳渐多,富于极大表现力,可引《系辞上》为赞:“引而伸之,触类而长之,天下之能事毕矣。”

《书》曰:“予欲观古人之象。”言必遵修旧文而不穿凿。孔子曰:“吾犹及史之阙文,今亡也夫!”盖非其不知而不问,人用己私,是非无正,巧说衺辞,使天下学者疑。盖文字者,经艺之本,王政之始,前人所以垂后,后人所以识古。故曰:“本立而道生”,“知天下之至啧而不可乱也”。

引《书·益稷》曰:“予欲观古人之象。”当追溯《周易》之观象体系。“遵修旧文”,即《论语·述而》之“述而不作,信而好古”,维护文明的传承。以文字为“经艺之本,王政之始”,此基础地位,影响延续至清末。[10]“前人所以垂后,后人所以识古。”文明的存续和发展,当识其源流。“本立而道生”,化用《论语·学而》;“知天下之至啧而不可乱也”,化用《周易·系辞上》。君子和圣人,文字和象数,息息相通。

至于“分别部居,不相杂厕。”或来自《易·同人》之“类族辩物”;“万物咸赌,靡不兼载”,或来自《易·文言》之“云从龙,风从虎,圣人作而万物覩。”回归群经诸家,“皆古文也”,相关东汉的时代,丰富经学的整体。“其于所不知,盖阙如也”,相应《汉书·艺文志》之“多闻阙疑”(语出《论语·为政》)此为学习之道,亦为上出之道。

注 释

[1] 潘雨廷,《上古三代易简论》,见《易学史丛论》,上海:上海古籍出版社,2016,页34。

[2] 《周礼·春官·外史》:“掌三皇五帝之书。”《庄子·天运》及《秋水》亦言三皇五帝。历代举三皇有多说,《尚书大传》以燧人、伏羲、神农为三皇,分系于天地人(《三五传》)。《白虎通义·号》:“三皇者,何谓也?谓伏羲、神农、燧人也。或曰伏羲、神农、祝融也。”燧人、祝融皆相关火,或为其同。唐司马贞补《三皇本纪》,以伏羲、女娲、神农为三皇(《风俗通义·皇霸》引《春秋运斗枢》同),引入女性代表。兼列他说,以天皇、地皇、人皇为三皇,推原至三才之根。按《史记·秦始皇本纪》:“古有天皇,有地皇,有泰皇,泰皇最贵。”亦序天地人。于《易》泰当天地交,“泰皇”相应人皇。

[3] 章学诚《校雠通义》卷三《宗刘》,举四部不能返《七略》者五。见《文史通义校注》下册,叶瑛校注,北京:中华书局,2014,页1114。

[4] 梁启超《李鸿章传》第六章,引李氏同治十一年五月《复议制造轮船未可裁撤折》:“臣窃惟欧洲诸国,百十年来,由印度而南洋,由南洋而中国,闯入边界腹地,凡前史所未载,亘古所末通,无不款关而求互市……此三千余年一大变局也。”又引光绪元年《因台湾事变筹画海防折》:“今则东南海疆万余里,各国通商传教,往来自如,麇集京师及各省腹地,阳托和好之名,阴怀吞噬之计,一国生事,诸国搆煽,实惟数千年来未有之变局。”梁评云:“由此观之,则李鸿章固知今日为三千年来一大变局。”梁启超,《李鸿章传》,武汉:湖北人民出版社,2004,页94—95。

[5] 《潘雨廷先生谈话录》,张文江记述,上海:复旦大学出版社,2012,页451。

[6] 潘雨廷,《〈周易〉十讲》,见《易学史入门·论吾国文化中包含的自然科学理论》,上海:上海古籍出版社,2016,页93。

[7] 潘雨廷,《卦爻辞析义》,见《易学史入门·论吾国文化中包含的自然科学理论》,前揭,页201。

[8] 潘雨廷,《上古三代易简论》,见《易学史丛论》,前揭,35页以下。八事,见41页。此外四事,见42页。

[9] 潘雨廷,《易学史入门》,见《易学史入门·论吾国文化中包含的自然科学理论》,前揭,页4。

[10] 张之洞《书目答问》称:“由小学入经学者,其经学可信。由经学入史学者,其史学可信。由经学、史学入理学者,其理学可信。以经学、史学兼词章者,其词章有用。以经学、史学兼经济者,其经济成就远大。”见附二《国朝著述诸家姓名略总目》。见《书目答问补正》,范希曾编,上海:上海古籍出版社,2001,页258。

作者简介

延伸阅读

(编辑:陈子博)

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号处理。