历史作为慰藉

编者按:本文原题目为《历史作为慰藉:伊瑟林的历史哲学》,作者为索默尔(Andreas Urs Sommer),刘齐生译,刊于《经典与解释》第59期《拉采尔的政治地理学》(娄林主编,北京:华夏出版社,2021年10月)。

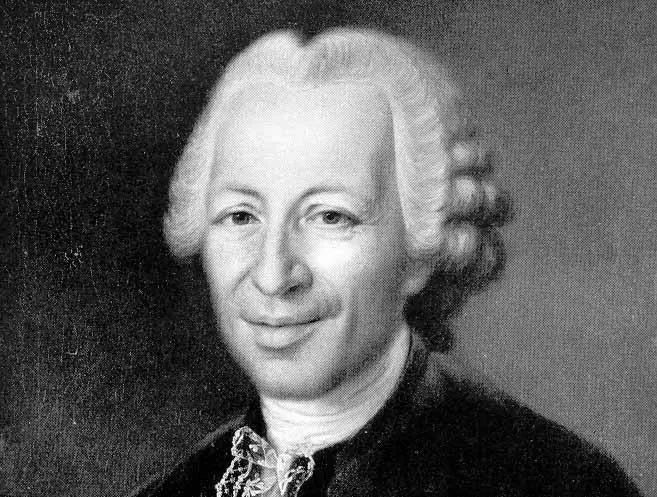

伊瑟林(Isaak Iselin,1728-1782)

没有人研究过伊瑟林(Isaak Iselin)的历史哲学,哲学史词典间或提及这位巴塞尔启蒙哲人,却从没有为他专设条目。专业哲学纲要,即所谓的“哲学大全”,却无关于伊瑟林的片言只语。这么看来,好像只有偏爱基督教古董的人才会把玩伊瑟林的著作,否则就必须解释:为什么要从文史故纸堆里翻出这么一个好像被看走了眼的天才?为什么要将他包装起来拿到文艺副刊上显摆?

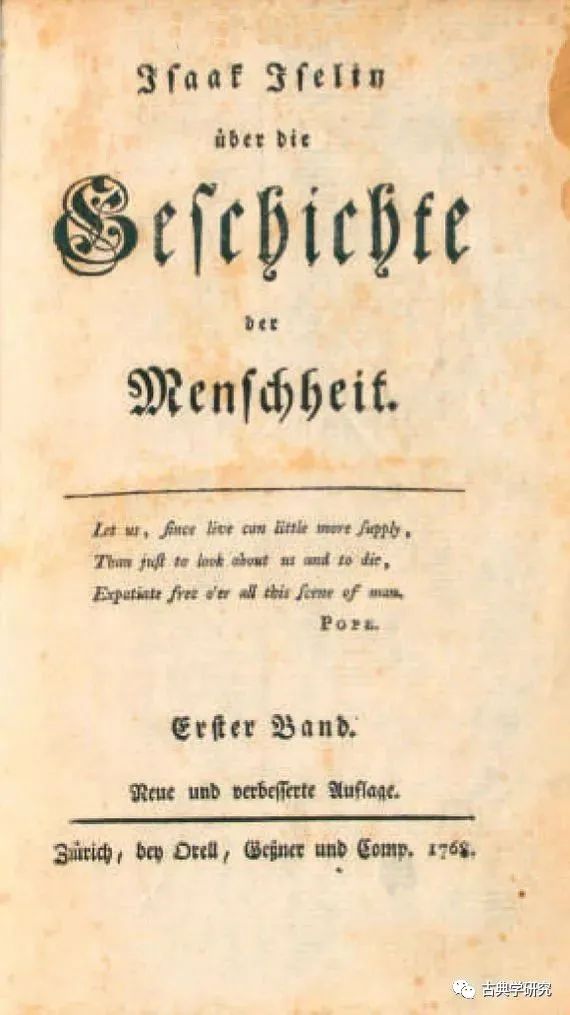

我将会告诉大家,为什么要研究伊瑟林。我想邀请读者一起研读这部重要的历史哲学著作——《人类史》(Geschichte der Menschheit),一起发现人文史中尚不为人知的半亩方天,一起领略早期“思辩-普遍历史哲学”和它的独特宗教视角。唯有精读文本,我们才不会执迷于以创新为时髦、以进步为标榜的法国启蒙哲学,才有可能了解历史哲学本应具有的指向世界和此在的功能,伊瑟林的新历史哲学一直致力于此,并填补了传统宗教的普适性学说与影响力减弱的形而上学大体系之间的空隙。唯有精读文本,我们才不会死盯着启蒙历史哲学争论不休的所谓现代性问题,才能发现教牧动机(das pastorale Motiv)中的隐秘驱动力——这是一个以基督教的宗教性与历史哲学之间的交互关系为基础的新视角,但又是一直存在于欧洲精神世界中的视角。让我们一起翻阅那些古旧的、早已无人识读的文本,并像本书一样记录下阅后的体会。

只有当我们开始思考教牧动机,才有望跨越简单的、常常缺少历史材料依据的针对基督教传统思辨的讨论,并为新时代的合法性找到落脚点。只有当我们可以确证哲学和世俗科学各自的任务(这些任务在当时一直专属于宗教),则诸如人的自我确证和神学的绝对主义等事物方能成为有意义的谈话主题和内容。遗憾的是,那些当权的、哲学传统掌管者都有体系化的狂热,却不在意夯实基础。

一般来说,怀着哲学的兴趣接近古代文本的人,会偏爱顶峰时期的浪漫主义,能入眼的也往往是被相关哲学纲要捧得很高的作家。在历史哲学领域,通常的做法都是直接从德意志观念论开始盘点,一般会列举著名的18世纪作家赫尔德、莱辛和康德,或许还可以算上维柯和伏尔泰。相对于他们,伊瑟林的《人类史》尽管在当时发行量巨大,甚至远超除伏尔泰外的其他著名作家,却不在被人膜拜的作家之列。为此,我奉劝诸君,不要仅只观摩阿尔卑斯高山上供人攀爬的索道,也应探视下旁支小径,如此,才会关注虽未成规范,却具划时代意义的范本。那些已经形成定规的思想,完全可以放待来日再行评判。

巴塞尔市中心的伊瑟林雕像

深刻理解18世纪中兴起的思辨——普遍历史哲学离不开伊瑟林,所以,很有必要将他作为固定的点填补到有着很多空白的地图上。伊瑟林时代新创的历史哲学,是经院外学说,并未在信奉沃尔夫主义的哲学教授口中传播,而是通过一种近似于存在哲学写作方式的随笔形式为人所知。长期以来,这些随笔被笼统地冠以“康德之前的德意志通俗哲学”。人们并不知道,其实所谓的“通俗哲学”恰恰反映了哲学应有的文学化旨趣(哲学的文学性在德意志文化圈如此迟滞实令人诧异),因其能为更广泛的读者所接受,因其视界更为宽广,因其创新潜力更为巨大。

伊瑟林将本来研究人的历史视为哲学研究的对象,视为个体的和集体的生发意义的手段,以及指向此在的手段。这对于正统的沃尔夫主义(Wolffianismus)来说,实在是离经叛道。解释这一朝向历史性和现实偶然性的转向,需要在一场危机中寻找原因,而且是在启蒙自身的根本合法性危机中寻找原因。首先可见的蛛丝马迹可以追溯至有关卢梭的《论科学和文艺》(1750)的纷争。为回应这一纷争,思辨-普遍历史哲学渐渐成形。在纷争中,思辨-普遍历史哲学不仅要证明普遍道德在现实中得到改善,也要对尚未发生的未来提供证明,即被历史塑造的人在尘世未来的存在如何得以改善。同时,伊瑟林的历史哲学不仅要回答普遍意义上的“人从哪里来,到哪里去”的问题,而且还要回答每个人的“我从哪里来,到哪里去”的问题。每个人都会将自己理解为在他自己超验意义连续体生命中的要素,而并不需要将传统的宗教(或者形而上学)作为论证的依据。

虽然,人们很难对早期思辨——普遍历史哲学的创新性做出过高评价,但一定会惊叹伊瑟林如何将这一思想编织在历史叙事中,并引导人们领悟宗教世界观地平线外的世界。作为文学散文的虚构,历史哲学已经产生了巨大的效应——但一俟虚构成为主义,就会产生问题。当然,这一问题在后来孔多塞(Condorcet)、黑格尔的影响下才出现。

一

”

或许这是一个讨人欢喜的梦,然而它是如此令人慰藉,以至于我难以与它离舍。我赞同,善的结果因其自身而永恒……恶,我相信不会长久,因为它只存在于现实和秩序的缺陷中,所以会自然消亡。(《人类史》第二部,页381)

”

他是瑞士唯一一个集启蒙运动各种优劣于一身的人,但也同时是一个有独特品质的人。只要接触过他的作品,就难忘其人。[1]

伊瑟林《人类史》,1768年德文版

”

孩提之时,人沉溺于脆弱且又单纯而珍贵的快乐,处于惬意、无欲的状态,无需费力争得他人的尊敬和崇拜。但随着能力的增长,人的情感和欲望被激活,且禀赋越强之青年人,越易堕入胡作非为,幻想灼烧着他的感官,将其置于外在表现的危险之中,倘若理性尚能让其悬崖勒马,并为其指明方向,那么此人终将获得幸福。每一个体所成就的幸福,难道不是全民族幸福的一部分?(《人类史》第一卷,页XXXIII)

伊姆霍夫(Ulrich Im Hof)喜欢赋予他笔下人物以先驱的角色,他认为,伊瑟林属于“那个时代做出了重大发现的一群人中的一个,他们发现了人的灵魂”。[3] 伊瑟林的心理学“既不是对现有各种体系进行简单拼凑,也不是重复普遍的沃尔夫主义”,“伊瑟林体系中的一切都是亲身经历,亲自观察,亲自推断和研究”。[4] 即使不依靠伊姆霍夫的解读,通过阅读伊瑟林原著第一卷《人类心理学观察》(Psychologische Betrachtung des Menschen),我们已经能够了解到伊瑟林原汁原味的思想。伊瑟林的思想特别之处在于其概念工具系统的不清晰性,这完全是非沃尔夫主义的、另类的。伊瑟林人类心理学的阐释目的非常明确,就是要奠定历史应该以人为对象的认识基础。按照伊瑟林,“谁试图利用现有的历史素材,必先得从哲学中认识其面对的对象”(页3)。何物创造了人之状态,并不能从历史中推导而出,而应由哲学导向的心理学予以求证。这意味着,人不应该仅仅是他的历史,人的历史还需要历史人类学去阐释。

对伊瑟林来说,历史哲学研究的出发点是“人的灵魂”,或者说是“人的意识”,即“各种驱使人行动的力量”(页4)。伊瑟林在书中首先阐述了“感官、想象力、记忆力、预见力和创造力”(页5-7),旨在通过“观察、经验、感性批判、玩笑、精神、美好的精神”(页8)持续提升“理解力、判断力和理性”(页10)。其后,伊瑟林阐述了“共同的、健康的理性”,以及“愚蠢”和“智慧”(页12-16),他这样做的目的是为了从达至的高点上再回身俯瞰人的最初感官,如“惬意和不适”、“兴致勃勃”和“索然乏味”、“痛苦”、“细微的欢愉和不快”,以及“真实的欢愉”、“偏好”和“厌恶”、“贪婪”、“情感活动”、“欲望”和“激情”(页19-31)等人类体验。虽然伊瑟林的著作并没有明确阐述这些情感之间的相互作用,但我们依然可以认为,“理性”在伊瑟林的概念体系中占主导地位。伊瑟林在章节标题“人类行为的驱动之轮”下的一段话就很容易让人联想到相关柏拉图的著名三段式:

”

1714年的巴塞尔

在我们看来,伊瑟林的人类学图式与鲍姆伽敦(Alexander Gottlieb Baumgarten)在《形而上学》以及沃尔夫(Christian Wolff)在《德意志形而上学》(Deutsche Metaphysik)里试图表述的意义相差并不大,但伊瑟林的贡献在于,他将个人的发展和群体的发展相提并论:

”

按照伊瑟林的看法,个体从开始时的感官物逐渐爬升至更高级的理性生命——“但不管人的能力达到多高的程度,灵魂总是建立在无能力或弱能力的基础上,并逐渐发展,然后缓慢地提升到一个难以觉察的完善度”(页3)。伊瑟林并不认为,个体可以通过与世隔绝的修炼完善自我,这与当时占主导地位的认识有本质的差异(斯巴尔丁1748年在《人之使命》一书中就对个体的自我完善进行了详述)(页33)。对于伊瑟林来说,个体的自我完善始终与其生活的共同体相关,与他人相关,人们只有“在社会生活中才可以找到更高的幸福”。而个体的行为又会对社会,甚至人种的发展产生作用。思辨——普遍历史哲学正是从人的去单子化的实践意义上来观察历史的,并认为,

”

对人类历史的哲学思考会理所当然地发现伟大的基本原则,而幸福的民族在一个美好时代可以依照这些原则获得超越前人的美满富足。(页3)

伊瑟林并不想借助《人类史》一书对历史进程进行记录,而是期望通过自己的工作为启蒙做一点实事。他希望自己的有限尝试能对哲人有用,并期望“人们能在真实的和智慧的原则指导下实施治国术,通过对未来美好时代的向往激活人类友善的灵魂”(页XXXI)。这句话成为思辨-普遍历史哲学众所周知的动机,它实际上是这一哲学的宗教动机。

”

”

您是以耶路撒冷之名被洗礼,还是斯巴尔丁为您被钉上十字架?[6]

伊瑟林的历史哲学可以被解读为对斯巴尔丁个人伦理完善思想的扩展。伊瑟林在这里发现了一个历史空间,人在这一空间实现自我,这是斯巴尔丁所缺少的。斯巴尔丁的方案不接地气,缺少历史背景。在斯巴尔丁方案里,人是单一的个体,在无历史空间里实现个人的自我完善。因此,个体要达到伦理状态并不需要他人,他人不过是个体操练其伦理性的对象罢了。与斯巴尔丁相比,伊瑟林把“超个人——历史性”置于伦理范畴,从而对个体提出了新要求。在伊瑟林著作的导语里,伦理设计不仅是个人的事情,也是哲学品德教师和立法者(他们通常也是法律实施的监督者)的义务。

一方面,伊瑟林似乎想按照沃尔夫哲学原则追求哲学的普遍性:历史哲学要穷尽一切可能的知识,但同时又要保持哲学反思。伊瑟林加上去的后一句很容易被沃尔夫视作历史偶然性,从而归入实用知识一类。但无论如何,伊瑟林发明的思辨——普遍历史哲学扩展了哲学范畴,是沃尔夫哲学概念发展的直接的、必要的结果。因此,后沃尔夫“通俗哲学”最终使思辨——普遍历史哲学在哲学发展史上有了一席之地。

另一方面,伊瑟林的历史哲学也不会导致出现“忘记了偶然性”的异想天开。因为,伊瑟林从一开始就明确指出,如果不存在适当的条件,幸福和伦理就不可能达到。这一表述完全有别于斯巴尔丁的空想。斯巴尔丁认为存在着这样一种可能性,即个人可以经过勤奋努力把控住伦理,即使出现了此在的不可抗力,人依然可以指望去到彼在补偿。

什么时候才是“万事俱备”呢?这要取决于立法者是否愿意与指明前进方向的哲人站在一起。一般人大多辨别不清是非,往往在纵欲中寻欢作乐。只有立法者才可以做到对他们的行为严加管束,并强制他们为自己的“福祉”努力。

一方面来说,这里对立法者作用的描写似乎在某种程度上以怀疑人类学为前提:尽管人已经经过了哲学启蒙教育,但如果不对他采取强制措施,他仍有可能会在不和谐的本性中寻找那种幸福。个体很少能主动、不经社会约束、不依靠权威介入就找到预置在他天性中的理性,并通过理性控制其它与生俱来的本能,从而找到他在人格上的和谐。同时,人也不是因为“恶”才要被国家监管,并使用暴力方式被约束。相反,人本身具有较好的学习能力,他们需要的是严格的教育。而这项教育任务应由受到过品德教师教育的立法者承担。

从另一方面来说,由立法者来承担这一任务意味着,立法者应拥有专制统治权。也就是说,立法者的作用绝非仅仅是划定供人自由行为的范围,让人可以在这个范围内想干什么就干什么。因为,假如人真的拥有了这样的自由,那么他一定会自我放纵、胡作非为。所以,立法者的根本任务应该是,看护“国民”的“福祉”。而国民在启蒙前并不会认识到自己的福祉所在,更遑论如何实现它。在本质上,伊瑟林对统治的理解是专制主义的。在这一政体下,立法者要对个体的幸福承担义务和责任。幸福不是各种力量任意角逐的游戏,幸福也没有被世外上帝或者超历史命运控制,那么,尽管有数不清的偶然因素影响,幸福还是可以努力实现的。

”

综上所述,伊瑟林的历史哲学扩展了智识界在沃尔夫之后对哲学的理解,即哲学不仅要对事物普遍性进行认识,也要研究人的实际生活状况。这也同时意味着,伊瑟林日益怀疑建立在纯正、先验基础上的及纯理论性的正统沃尔夫样板。在历史哲学的样目下,伊瑟林哲学要思考偶然性本身,而不像沃尔夫,仅仅思考只要是可能的事物。历史哲学的对象是具体的偶然——偶然,不仅仅是,只要它是可能的,而且它也是真实的。历史哲学要在传统的宗教模式之外,针对如何智识地、符合生活实际地解决具体的偶然,提供非常具体的帮助。历史哲学的作用在于,从一开始看起来似乎没有什么内容的事物表象中挖掘意义。然后结合现实对其进行进一步地阐述,以便在立法者的帮助下使历史哲学不仅能为个体所用,也能为群体所用。尽管伊瑟林非常谦虚,却丝毫不会改变他是一个拥有伟大抱负的人。

注 释

延伸阅读

(编辑:贾圣仪)

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号处理。