诗人笔下的罗马

编 者 按

本文原题为《拟人化和典型化的罗马——公元5世纪早期诗歌中的罗马形象》,作者为罗伯茨(Michael Roberts),林振华译,刊于《经典与解释54:罗马的建国叙述》(娄林主编,北京:华夏出版社,2020年1月)。此次推送有所删节,有兴趣进一步研读的读者可查阅原书。

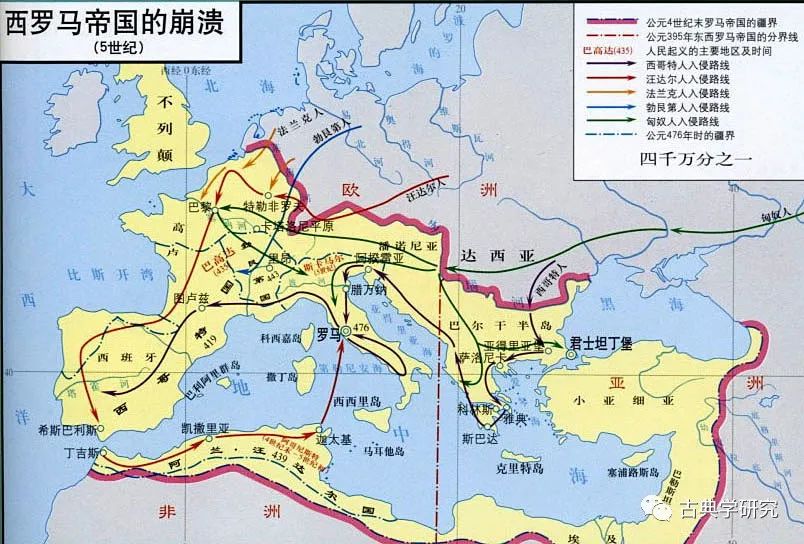

在罗马形象史上,有三位诗人居功至伟。一为克劳狄安(Claudius Claudianus)。此君约370年生于亚力山大港(Alexandria),但394年移居罗马。395年,普罗比努斯(Probinus)与奥利布利乌斯(Olybrius)出任执政官。为祝贺两位执政官,他创作了自己第一首拉丁语诗歌。不过他后来的诗歌,大多代恩主和皇帝霍诺利乌斯(Honorius)的宰相——汪达尔将军斯提利科(Stilicho)而作。对于塑造罗马形象尤其重要的,是他的执政官颂诗(396年、398年、404年献给执政官霍诺利乌斯,400年献给执政官斯提利科)、两部历史题材史诗(一部描写与非洲军阀吉尔多交战[De bello Gildonico,398],一部描写401-402年与匈奴王阿拉里克[Alaric]交战[De bello Getico,402])。克劳狄安最后一首有据可查的诗歌作于404年。此后,他就销声匿迹了,想必他不久便去世了。

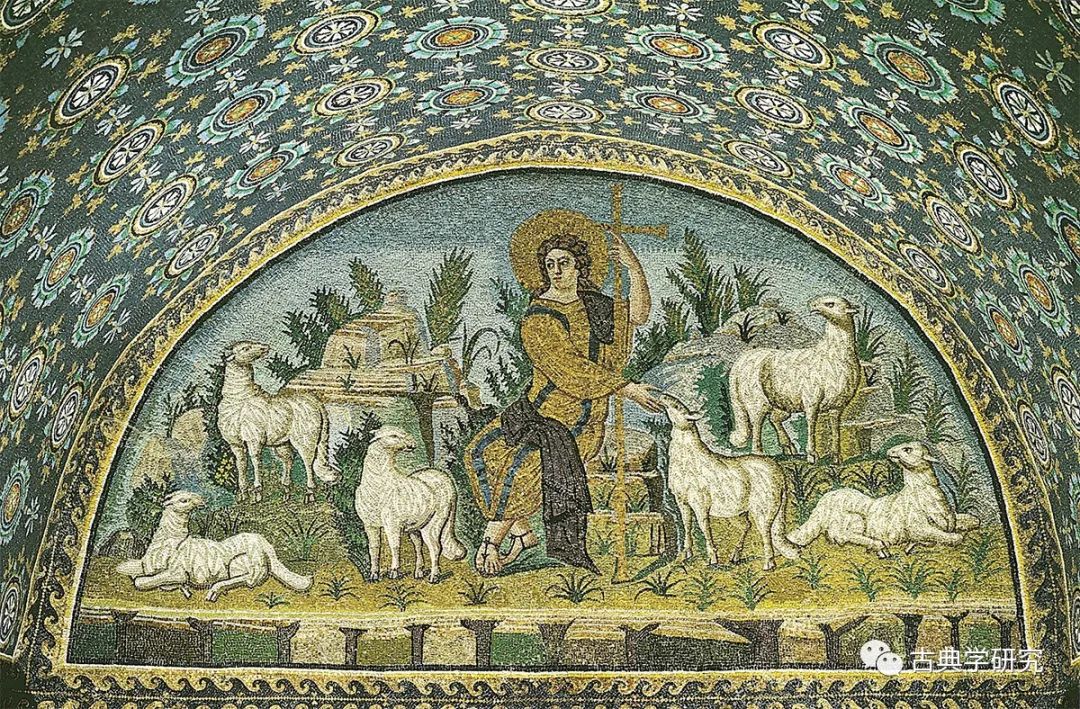

二为克劳狄安同辈基督徒普鲁登提乌斯(Aurelius Prudentius Clemens)。据其自选集序诗透露,此君生于348年。他青云得路,功成名就后,辞官隐居,以诗才服务上帝。他有两部作品与罗马形象息息相关。两卷本《驳西玛库斯》(Contra Symmachum),成书于402 年或403年初,不过第一卷可能成书更早。诗集《殉教之冠》(Peristephanon)为殉教者而作,包括罗马的劳伦斯(Lawrence)(Perist. 2)、希波吕图斯(Hippolytus)(Perist. 11)、彼得与保罗(Perist. 12)、阿格尼丝(Agnes)(Perist. 14)。其中第9首与第11首涉及诗人的罗马之旅(约401或402年),但这很可能并非他首次前往京城。

三为鲁提利乌斯(Rutilius Namatianus)。他是思想传统的异教徒,414年出任市政官(praefectus urbi)。其诗《回乡》(De reditu suo)(部分已佚),描写了他417年从罗马返回高卢的回乡旅程。诗中描写了因近来外族入侵,致使意大利北部与高卢备受蹂躏的景象。不过,在开篇部分,作者热情洋溢地歌颂了永恒之城罗马,这种反衬总能产生更强烈的效果。毁灭与凄凉乃全诗主旋律(leitmotif),但作者对城市的挚爱,对罗马观念的执着,提供了可与之平分秋色的乐观色彩。

三位诗人笔下的罗马呈现出两种形象。有时,它化作女性,其特征彰显这座城市与帝国的实力与地位,同时彰显罗马城(Roman state)的当下语境。此乃罗马的隐喻形象。有时,基于某些独特的地形细节,罗马城浓缩于城市格局的轮廓之中。这个缩影与整个城市,乃是转喻(或提喻的)关系。兹举一个较晚的例子。暮年的保利努斯(Paulinus of Pella)在《圣餐》(Eucharisticos)中追忆往事。他提到,不满三岁的自己,曾于379年随父母前往罗马。他坦言毫不记得那次旅行。虽然缺少个人记忆,但他借维吉尔之言,描述了“恢弘的罗马城墙,城市四周的山峦,令其声名远扬”(Euch. 36-37)。这里,修饰语“恢弘”(inclita)(Aen. 6.781)和“罗马城墙”(moenia Romae)(Aen. 1.7)均出自维吉尔。一系列自然特征、城墙、山峦,以转喻的方式体现罗马,让读者不禁想起伟大的罗马史诗。将典型化的细节与维吉尔的记忆合而为一,正是本文所考察诗人的惯用手法。保利努斯无法想起年幼时罗马城的模样,但他追忆该城的技法,与熟悉真正罗马的诗人如出一辙。

拟人化的罗马

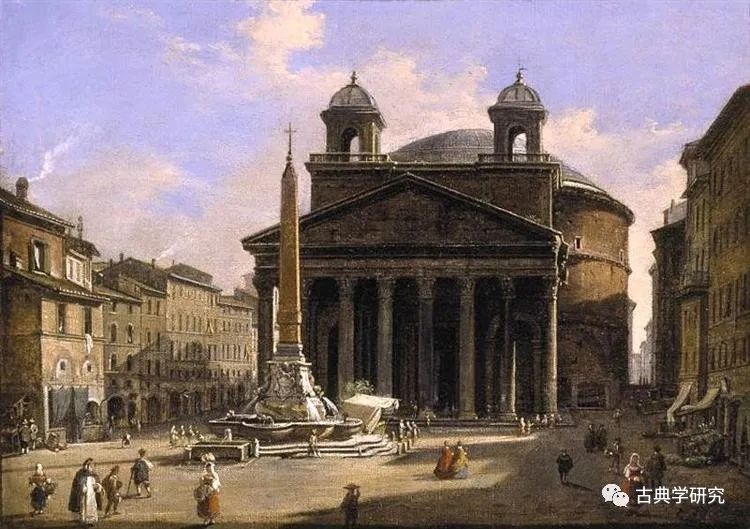

在鲁提利乌斯眼中,罗玛依然是女神(1.79),是美颜倾城的女王(1.46)。虽然她默不作声,但作者为她献上长篇颂歌,倾吐爱慕之情,其炽烈程度,远超克劳狄安的任何作品。诗歌的感染力部分得益于气氛的烘托:主人公向心爱的城市泪别。不过,时代背景也凸显罗马的伟大。世纪初创作时,鲁提利乌斯的文字尚弥漫普鲁登提乌斯式一厢情愿的乐观情绪;可罗马被阿拉里克占领,又为鲁提利乌斯的故乡高卢侵略后,这种情绪便不复存在。罗马的建城传说(1.67-72)、帝国成就(1.71-92)、楼宇丰碑(1.93-114),以及拟人化的河流与部族的贡品(1.145-154),都成了信条而非毫不动摇的信念。

鲁提利乌斯的罗马赞歌结尾处,作者祈求前往高卢的路途一帆风顺(1.155-158)。整部赞歌的基调看似如此,但前一部分其实更加重要,即希冀近来遭遇国难的罗马东山再起。该部分首先以传统转喻的方式,细致刻画了拟人化的罗玛:

罗玛,扬起你的月桂头饰,

用年轻的青丝再次装点你衰老的圣发;

愿金色的城冠在髻顶上闪耀,

愿金色的盾牌永远熠熠生辉。

藏起你的伤痕,抹去你的屈辱;

对痛楚一笑了之,你的伤将很快愈合。(1.115-120)

拟人化的罗马——转喻、提喻与主题

罗马的城墙与山丘

他尊重的民众不约而同地欢呼起来。

欢呼声回荡空谷,响彻天际,

回声把奥古斯都的名字传遍七座山丘。(6 Cons. Hon. 615-617)

圣歌队唱着永恒之主的赞歌,歌声响彻天际,

卡皮托利欧山亦为之震颤。

枯槁的幻影在空旷的神庙中战栗,

神音使之头晕,基督之名使之目眩。(Carm. 19.67-70)

俯瞰罗马

为庆祝斯提利科凯旋进入罗马,克劳狄安向将军本人展现城市全景:

请您环顾七山,

它们的闪闪金光与阳光争辉,

看看布满战利品的拱门、直插云霄的

神庙,以及一次次胜利铸就的成果。

请用您惊奇的双眼,衡量

您庇佑并守护的城市之伟大。(Cons.Stil. 3.65-70)

执政官大人,神明的挚友,您如此护佑这座城市。它比天下所有国度都要强大。眼目无法穷尽其疆域,灵感无法畅言其魅力,声音无法表达对其赞美。它的屋脊金光闪闪,与星光同列,与星光争辉。(Cons. Stil. 3.130-34)

看烟雾,我并不知道那个地方

是帝国之巅、世界首府

(虽然荷马盛赞轻烟的痕迹,

当它从心爱的家园飘到星空),

但一条亮线和澄澈的天空

指明了七山上耀眼的屋脊。

那里,恒星永照,而看起来

罗马为自己创造的白昼更为明亮。(1.193-200)

台伯河

延伸阅读

(编辑:肖炅焘)

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号处理。