新书推荐 | 《上帝之城:驳异教徒》(吴飞译,全新修订版)

上海三联书店

一、罗马陷落与《上帝之城》的撰写

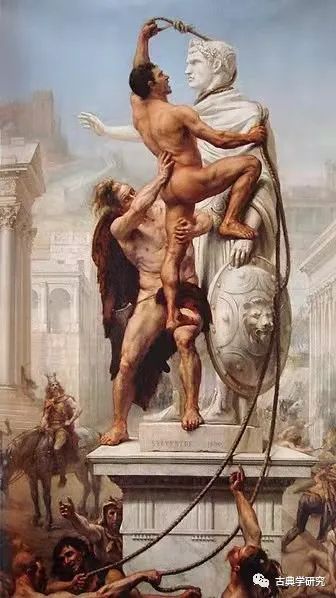

奥古斯丁撰写《上帝之城》的直接原因,是公元410年罗马城的陷落。在这一年的8月24日,北方蛮族西哥特人在其首领阿拉利克的带领下攻陷了罗马城,烧杀三天之后扬长而去,对罗马帝国虽未带来军事或政治上的很大伤害,却造成了文化上的强烈震撼。奥古斯丁在书中说,当时很多人攻击基督教带来了罗马的厄运,但这只是表面的现象。其更深层的原因是:罗马的陷落动摇了古典西方的文明理想。

古希腊人骄傲地认为自己是文明人,城邦制度、诗歌作品、科学思想、哲学探究,都足以使他们傲视临近的东方帝国。后起的罗马虽然在文学、艺术、哲学等领域都无法与希腊人相比,但以超绝的德性、尚武的气概、严密的法律体系,创造出一个混合了君主制、贵族制、民主制的新型政治形态,形成跨越亚、非、欧三大洲的庞大帝国。靠了这些,罗马不仅继承了希腊文明,而且将它提升到一个新的高度。强大的帝国才能保护希腊、罗马人所珍视的自由与文明,他们幻想这样的帝国不仅在时间上无限延续,而且在空间上同样无限,即统一整个世界。罗马是神赐给人类的永恒帝国,承载着当时欧洲人的最高文明理想。基督教形成后,与罗马帝国之间经过了复杂的对抗与磨合,最后终于为君士坦丁大帝所接受。基督教历史学家优西比乌以基督教的语言重新为罗马帝国的文明意义作历史定位,认为它正是耶稣所要带来的上帝之国。此后,罗马人的文明理想与基督徒的宗教期许合一了,基督教与西方文明实现了融合。

但蛮族人的铁蹄残酷地踏碎了这个永恒帝国之梦。上帝保佑的永恒帝国,怎么会被攻克呢?在阿拉利克之后,无论基督徒还是非基督徒,罗马人都陷人了深深的文明困惑当中。如果罗马帝国都不能永恒,他们维护了上千年的文明是否就要化为乌有?若是这样,西方文明还有什么希望?[1]

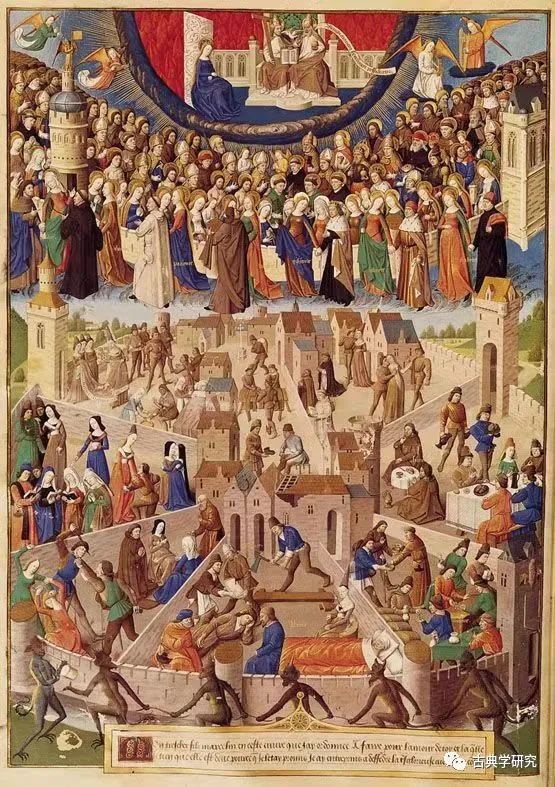

Sack of Rome by the Visigoths on 24 August 410

奥古斯丁面对的,就是在这样的情况下,为西方人提供一个新的文明理想。此前的奥古斯丁,在与各种论敌的斗争中,已经对基督教思想的各个方面有了深人的思考。如通过对《创世记》的反复解读,他逐渐形成了以无中生有为核心的形而上学体系;通过对亚当、夏娃之堕落的深刻领悟,形成了以原罪为核心的人性论;通过对恶之起源问题的来回辩驳,形成了自由意志学说;特别是将新柏拉图主义哲学与基督教信仰融会贯通,形成了对三位一体的哲学诠释。一个相当完备的基督教思想体系已经呼之欲出。但他很少认真思考过,在基督教的思想体系中,罗马帝国应该处在什么位置?阿拉利克的事件使他不得不严肃面对历史哲学与政治哲学问题,而这也恰恰成为他整合基督教思想的一个契机。

奥古斯丁曾经指导青年神学家奥罗修斯写了一部七卷本的《历史》,作为对此事的回应。但奥罗修斯仍然在优西比乌的历史框架之下阐释人类历史,仍然相信罗马是神圣的永恒帝国,只是认为基督教给罗马带来的灾难并不比异教时代更多,以此反驳对基督教的攻击。对世界历史的这种解读,显然不足以完成塑造新的文明理想的使命。

二、《上帝之城》的结构与读法

一个丑陋的结构承载着伟大的思想体系,这使《上帝之城》变得极为难读,读者如果按照奥古斯丁划定的结构,一卷一卷读下来,很快就会觉得无比乏味而失去兴趣,但在他面前可能还有将近二十卷的文字等着他。因此,我们需要向读者更简明地介绍此书的结构,以及也许更简便的阅读顺序,使读者能尽可能快地把握此书的精神实质,在对它失去兴趣之前明白此书好在哪里。

按照奥古斯丁自己的说法,此书二十二卷共分为两大部分:前十卷是对异教罗马的批评,后十二卷是系统阐释自己的主张,即上帝之城与地上之城在历史中的演进。其中第一部分又可分为两小部分:第1—5卷,证明异教诸神并不能带来尘世的幸福;第6—10卷,证明异教诸神也不能带来永恒的幸福。第二部分则分为三小部分:第11—14卷,讲两座城的起源;第15—18卷,讲两座城在尘世的发展;第19—22卷,讲两座城在末日的结局。

由于全书的第二部分是对基督教历史哲学的正面阐述,奥古斯丁最关心的基督教问题大多被容纳进去,所以,如果读者想通过《上帝之城》来了解奥古斯丁的思想体系,我建议先从后十二卷开始读,这一部分的安排比较自然合理,不像前十卷那么芜杂。即便如此,我们仍然建议读者不要仅仅被奥古斯丁自己的分卷表述所诱惑,最好能透过其表面的历史阐述,解读其中更实质的理论问题,特别是不要被奥古斯丁带进对《圣经》许多细节的琐碎解读当中。我们下面就先具体谈一下这部分讨论的实质问题。

第11—14卷,奥古斯丁说是讨论两座城的起源。这起源不是一般讲的历史的起点,而必须涉及到上帝创世、天使和人的堕落、恶的起源等问题,这些又都是相当根本的神学和哲学问题。关于上帝创世,奥古斯丁在此前解《创世记》的几部著作中都已经处理过了,而《上帝之城》中的这四卷,一般被当做奥古斯丁解《创世记》的第五次努力,虽然未必比《忏悔录》后三卷、《〈创世记〉字解》中更深人细致,却是他对这些问题的一个总结。至于恶的起源、天使的创造与堕落、原罪等,更是奥古斯丁一生关心的大问题,也是伴随基督教思想始终的根本问题,奥古斯丁除了在解《创世记》的著作中反复讨论,更在主要神学著作中做了处理。这里将别处讨论过的几个问题做全面总结,并且放在世界历史的演进中讨论,自然是给它们一个新的定位。

第15—18卷,处理两座城在尘世中的发展,相对来说是理论性比较弱的一部分。而且其中解经的细节有些过多,阅读起来就不是很愉悦。比如他在第15卷连篇累牍地讨论《创世记》中的人物为什么会活几百岁,在第16卷讨论诺亚方舟中的动物,第17卷讨论《诗篇》中对基督的预言,第18卷则对照两座城写了一部小型编年史。如果不是出于解经或其他专门兴趣,读者完全可以略过这些细节不看,直接关注其核心问题:在奥古斯丁的神学体系中,尘世历史究竟有什么意义?

拉斐尔《圣礼的辩论》

总体来讲,前十卷是对罗马宗教的全面批判,每一部分的侧重点又有些不同。奥古斯丁以尘世生命和永恒生命的区分来划分这一部分,但这一区分本就是基督教做出的,并非古典宗教最关心的问题,所以这一批判自然是没有道理的。所以,我们要在这表面的说辞和芜杂的辩驳背后看出其真正的思想意义,这就是前十卷不好读的原因所在。奥古斯丁说前五卷是一个部分,但第1卷相对独立,直接处理阿拉利克攻陷罗马的问题,由此而引发了对罗马宗教和罗马历史的讨论。放在第19卷中政治哲学的理论背景下,第2—4卷中最有意味的是对罗马历史的重新评价,从而继承也颠覆了罗马历史学家撒路斯提乌斯和李维的历史观。第5卷的主体是对星相学的批判,根据《忏悔录》中的记载,这是奥古斯丁曾经痴迷过,但后来激烈批判的一门学问。

第6—10卷,所谓关于永恒生命的批判,其中的内容尤其杂乱。充满了对异教神话细节的批评。这些细节本身不是我们关心的重点,但其中展现出的古典宗教与基督宗教的差异,却是比较重要的问题。至于对所谓永恒生命的探讨,被奥古斯丁归人自然神学的问题,展现出奥古斯丁对哲学史的理解。他在第8卷表达了对希腊哲学家苏格拉底、柏拉图、亚里士多德的敬意。为了从基督教的角度解读希腊罗马神话,他把异教诸神说成是善恶天使,因而有了对天使、魔鬼之身体的冗长讨论,但由此而延伸出第9卷对性情的辨析,却成为奥古斯丁与斯多亚学派性情学说的深层对话。第10卷通过对新柏拉图主义祭祀观的批判,正面阐述了他对祭祀的理解,这也是此书中相当精彩的一部分。

三、创世:奥古斯丁的形而上学

为了进一步帮助读者理解奥古斯丁的思想体系,我们现在就对与《上帝之城》相关的几个思想焦点做一大致梳理,以奥古斯丁第二部分的思想脉络为出发点,结合他在前十卷与其他著作中的相关讨论,使读者在读书时可以参考。

奥古斯丁说,两座城的分裂,起源于两类天使的分裂,那就必须追溯到对创世的理解。正是在对《创世记》的解读中,奥古斯丁建构了他的形而上学,在本书中主要体现在第11—12卷中呈现出的对世界构成的理解。

三位一体,不仅是奥古斯丁对上帝的基本理解,而且渗透在他的哲学的方方面面。在奥古斯丁之前,大公教会已经将三位一体定为基本教义,但一直缺少一个圆融的哲学解释。奥古斯丁利用了新柏拉图主义的哲学资源,天才地将上帝的三位一体解释为:圣父为上帝之存在,圣子为上帝之智慧,圣灵为上帝之意志。而上帝所造的万物,亦有同样的三一结构;人作为上帝的形像,其灵魂中的三位一体与上帝的三位一体最像。这个三一结构,是奥古斯丁哲学的基本结构。

丢勒《三位一体崇拜》

在基督教思想中,恶的起源的意义实质在于精神被造物的恶,而不只是无生命物的腐败,因而此问题必然牵涉到对精神被造物的理解。奥古斯丁将被造物分为精神被造物和物质被造物两种,既是其承自新柏拉图主义哲学体系的必然,也是基督教思想中关于天使和人的理解所导致。而且奥古斯丁认为,无论精神被造物还是物质被造物,都有其质料与形式。经过了对各种解释可能性的尝试,奥古斯丁倾向于认为,《创世记》开篇所讲的“空虚混沌”指的是物质质料,“渊面幽深”指的是精神质料。“精神质料”的理解无疑会带来巨大的困难,以至于后人尝试将精神被造物与物质被造物的质料说成同一种质料,但这同样难以讲通,所以阿奎那干脆说天使只有形式而无质料。我们且不谈这些,但奥古斯丁对于精神存在物与物质存在物的区分至关重要,影响了基督教乃至现代的西方宇宙观,则是非常确定的。[5]

老彼得·勃鲁盖尔 《叛逆天使的堕落》

好的天使组成了最初的上帝之城,堕落天使组成了魔鬼之城。这是两座城的起源。而奥古斯丁于此又面临进一步的困难,即万能的上帝也应该知道天使会堕落,那么为什么还要造这些堕落天使呢?上帝所造的整个世界不应该是完美的吗?这是恶的起源问题的根本困难。奥古斯丁的解决方式是,上帝所造的宇宙整体是善的,甚至部分恶的存在都服务于这个全体之善,只是生活在其中的人不能理解而已。而这样的理解为后世的宇宙观中的诸多问题埋下了伏笔。

四、原罪:奥古斯丁的人性论

对初人之罪的阐释,是保罗神学的出发点,因为只有讲清楚人之罪是什么,才能确定耶稣基督要带来怎样的拯救。奥古斯丁则用“原罪”一词概括了这种罪的实质,使之成为基督教思想的人性论基石。

人的犯罪和天使的犯罪一样,都是自由意志的罪。人和其他一切被造物一样,有着好的自然;而且因为人是上帝的形像,更不可能天生是坏的。所以人的犯罪不是来自他的自然,而是来自自由意志。在三位一体的架构中,上帝和人的意志都属于第三位格。对意志的强调是奥古斯丁哲学的一个重要方面,也深刻塑造了后来西方哲学史上的自由概念。一方面,犯罪是出于人的自由意志,所以上帝不为人的作恶负责,人必须为这一犯罪及其一切后果负责;另一方面,人一旦犯罪,就不再能凭自己的自由意志摆脱有罪的状态。自由意志的这两方面,在奥古斯丁的原罪学说中都非常重要。

《上帝之城》第12卷的后半部分进人对人性的讨论,第13、4两卷都花在了对原罪的阐释上,这是《上帝之城》中较有原创性的地方,有一些别处没有提及的说法。

由于《上帝之城》要处理政治问题,奥古斯丁特别注重人的社会性。因而他尤其强调,在最初的一人中包含了全人类,上帝造人的方式包含了特别的寓意:人类生息繁衍之后,要像一个人那样生活。但是,人类之间的斗争却比毒虫猛兽还要凶猛,其根源就是人类的原罪。

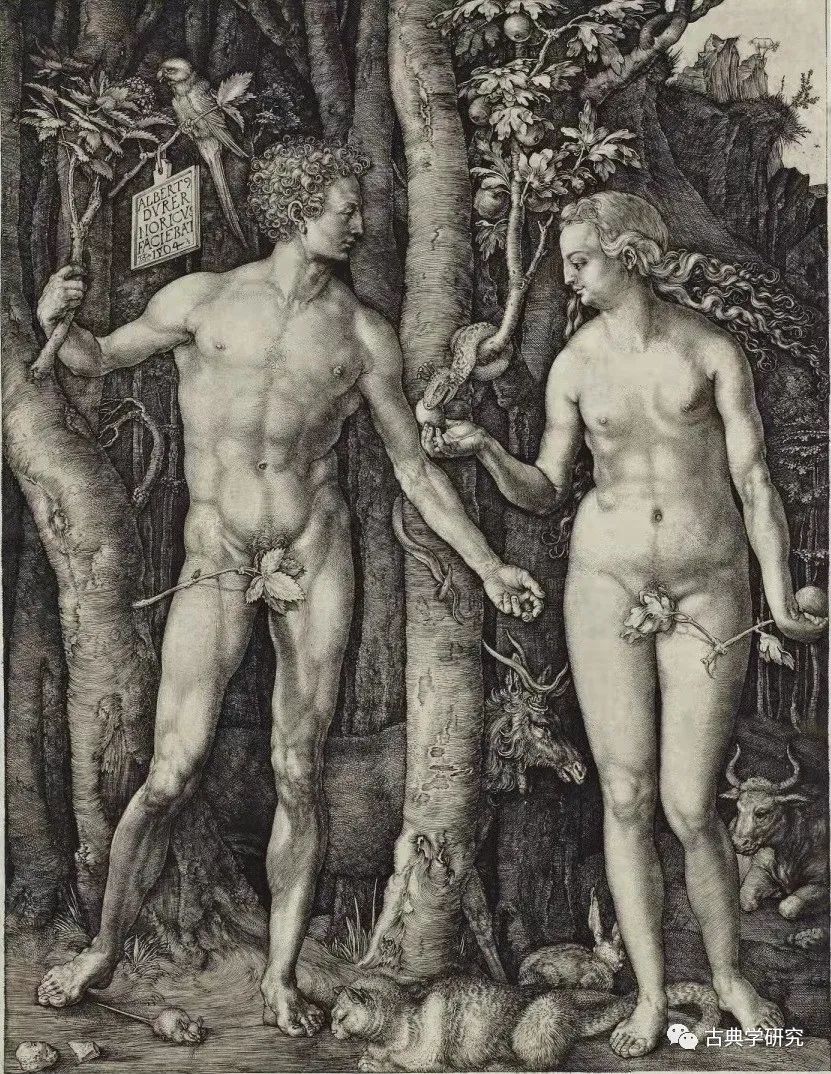

夏娃受到了蛇的诱惑吃了禁果,转而又把禁果给了亚当。奥古斯丁在《上帝之城》中给这个事件一个非常独特的解释:夏娃受了蛇的诱惑,但亚当一直清楚是怎么回事。亚当吃禁果并不是因为相信了蛇的话,而是因为不愿意和夏娃分开,宁愿与她一同犯罪也要在一起。奥古斯丁认为,亚当这样明知故犯的罪比夏娃更大,因为他将人间的爱放在了上帝前面,其实质是人的骄傲。(14:1)所以,人因为自由意志犯罪,就是其灵魂中的自由意志反叛上帝;因为这种反叛,导致了身体对灵魂的反叛。在没有犯罪之前,灵魂与身体完全和谐地共生共处,身体完全服从于灵魂,就像灵魂完全服从于上帝一样。但现在,身体不再服从于灵魂,就像灵魂不服从于上帝一样。

为了阐释这层意思,奥古斯丁在第13卷讲出了著名的体魂灵三元结构,这个结构对后世影响很深,但在奥古斯丁其他的著作中讲得并不多。他说,灵性是人的灵魂的生命,正如灵魂是身体的生命。人的灵魂背叛了上帝,就失去了灵性,于是灵魂就死了,但身体还活着;等到灵魂也离开了身体,身体就也死了。这时候,人就完成了第一次死亡;到末日审判的时候,坏人在地狱中会遭受第二次死亡,那将是永无终结的死亡。

因而,原罪带来了两个直接后果:欲望和死亡,而这二者都是身体背叛灵魂的体现。

奥古斯丁认为,在偷吃禁果之前,人是没有欲望的。《上帝之城》这一部分的写作与同佩拉鸠派的争论大体发生在同时。在这场争论中,奥古斯丁发展出他对婚姻与性欲的独特观点,也部分展现在《上帝之城》中。出于其总体理论,奥古斯丁坚持认为,伊甸园中的人会生育,因为上帝赐福初人夫妇“生养众多,遍满地面”,婚姻和生育都不会是罪的产物,但原罪之前的性交和生育都与欲望无关。因为那时的身体完全服从灵魂,性交和生育是完全在理性灵魂控制之下进行的,不会有欲望,不会有快感。既然没有性欲,也就没有任何其他的欲望,比如偷吃禁果,也不是因为饕餮的馋欲。在偷吃禁果之后,亚当和夏娃发现自己赤身裸体,就用无花果的叶子遮住了下体,之所以如此,是因为身体不再服从灵魂,会做出灵魂不愿意做的事,或者不做灵魂命令做的事。身体与灵魂的这种不和谐,就是羞耻。身体追求理性所不愿意的,这就是欲望,欲望带来的非理性快感就是性快感。堕落之后,人只有靠性欲才能生育。婚姻和生育,就其本身而言都不是有罪的,但亚当夏娃之后的生育,必须通过有罪的性欲才能完成,所以生在这种欲望中的人都遗传了原罪。而身体其他方面的欲望,也都产生了,甚至追求统治的霸欲也产生了。在所有这些欲望中,性欲是最大的,性快感也是身体与灵魂的冲突中最大的快感。[6]

而身体背叛灵魂的最终结果就是死亡——身体与灵魂的分离。因而性与死是同一问题的两个方面。奥古斯丁在《上帝之城》第13卷的9一11中对死亡的讨论非常精彩。垂死之人只要有感觉就是活着的,已死之人已经没有任何感觉了,人要么是活着要么是已死,那么什么时候是在死呢?在活着和死后之间,似乎找不到死着的状态,因为死是个没有长度的点。要真正理解这里的说法,需要对照《忏悔录》第11卷对时间和现在的讨论。奥古斯丁认为,现在也是一个不可把捉的点,介于未来和过去之间,但只有现在是真实的存在,人生在世的悲惨处境就在于,他永远无法把握这个存在。死亡与现在的相似性表明,死也是人生在世之悲惨性的体现。人的真实存在是在未来现在过去的撕扯中流转,不可把捉,堕落之人之所以会死,也正是因为他在不同维度的意志之间,没有一个真正稳定的存在。所谓身体对灵魂的背叛,实质上是意志的犹疑状态。身体没有意识,怎么会反抗灵魂呢?所谓的反抗,并不真的发生在身体和灵魂之间,而是发生在灵魂内部,是灵魂的自我反叛,是自由意志的不确定状态。这正是死亡的哲学意义。它不是上帝的武断命令,而是已经堕人罪中的人的必然结果。既然原罪就是自由意志对自己最深层的存在(上帝是人的存在来源,也是最深的存在)的反叛,灵魂的内在分裂就带来了死亡。无论灵魂之死、身体之死,还是第二次死亡,都是灵魂堕落的后果。第二次死亡作为永无休止的折磨,表面上看和通常意义上的死亡不同,却是真正的死,是身体与灵魂永远无法和解的状态,是永远的自我折磨,也是有罪之人的罪有应得。

五、政治:没有意义的历史

亚当和夏娃走出伊甸园后,人类在继续堕落。从亚当一个人到夏娃被造,婚姻将二人联合为一体,但婚姻却导致了人类的堕落和欲望的产生;亚当夏娃生了儿子,该隐与亚伯之间兄弟相争,该隐杀死了亚伯,然后建立了人类历史上第一座城;到挪亚的时候,因为人类的堕落而爆发了大洪水;巴比伦是人类历史上的第一个帝国,却也是更大的堕落,使得上帝变乱人的语言,造成了更大的分裂。家庭、城邦、帝国,是越来越大的人类共同体,但是没有一个能使人团结起来,反而导致人类一步步堕落,越来越分裂。这就是地上之城的历史。

在奥古斯丁看来,整个世界历史就是上帝之城与魔鬼之城两座城各自演进的历史。但严格说来,在末日之前上帝之城是不会显现的,上帝之城的公民并没有自己建立的城,他们都是地上之城的旅客,他们真正的家乡在天上,地上没有他们真正的祖国,所以,不能将地上任何有形的城当做上帝之城,人类建构的所有制度都只是地上之城。不仅巴比伦是地上之城,罗马也是地上之城,无论它多么伟大,它都是建立在罪恶的基础之上的。《旧约》中的耶路撒冷被当做神圣之城,并不是说它真的是上帝之城,而只是因为她是上帝之城的像,等到耶稣来临之后,它的这个作用就消失了,就耶路撒冷自身而言仍然是地上之城,它也充满了罪恶。[7] 甚至地上教会都是这样的。理想的教会就是基督与他的信徒在一起的千年王国,是未来的上帝之城,但是在现实中,教会当中混杂了种子和稗子,即真正会被拯救的人和虚假的教徒,仍然不真正等于上帝之城。

若是严格由其原罪学说出发,奥古斯丁关于现实政治的看法是极其灰暗的。但是,一是因为他在有些地方还是会有不那么极端的说法,二是因为这一极端政治哲学在现实中难以落实,而总会为后世的解释者所修正,所以历代的奥古斯丁研究者会争论一个问题:在上帝之城与地上之城之间,究竟有没有第三座城,即地上的神圣之城。[8]

在奥古斯丁看来,凡是存在的事物,都有好的自然,哪怕魔鬼也有好的自然。如果彻底是坏的,就不可能存在了。但是大部分存在物只能利用,不能安享。[9]在严格意义上,可以安享的,只有上帝,其他一切都只能利用。尘世中的各种事物虽然好,但不能成为安享的结果,这样,它就不可能有积极的价值。尘世中的好,是好人和坏人都要利用的;因此,上帝之城必须利用地上之城中的和平,哪怕是巴比伦中的和平。尘世中的好并没有使巴比伦脱离地上之城或魔鬼之城的地位,因此根本不足以构成第三个城。对于尘世生活的积极意义,奥古斯丁只是相对地肯定了地上之城中的和平、道德、幸福。事实上,他只是认为它们和空气、水分、食物等维持肉体生命的物质一样,只是利用的对象,不是安享的对象,因而就没有绝对的意义。

在《上帝之城》的2:1奥古斯丁讨论了西塞罗关于人民与共和的定义。[10] 西塞罗说,人民是有共同利益的正义的团契,而共和则是人民之事。到了19:21,奥古斯丁又回到这个问题,指出,自从人类堕落以来,本应属上帝的人属了魔鬼,所以就没有真正的正义,既然没有真正的正义,也就没有真正的人民,那还怎么谈得上人民之事呢?于是,奥古斯丁在19:4修改了西塞罗关于人民与共和的定义,虽然人类都没有什么正义可言,但不能说从没有过人民与共和。只要有共同爱好的团契,都可以称为人民,人民就可以组成共和,由于他们不可能是正义的,那也就不必强求正义了。这正是奥古斯丁对现实政治的标准理解:地上之城不可能是真正正义的。所以他在4:中说,一个国家和强盗没有本质的差别。[11]

基于这样的政治哲学,奥古斯丁给出了他对尘世国家领袖的理解。在他看来,国家的强大、人民的富足,对于被统治的人民虽然是有益的,但对于国王而言,却没有什么实质的意义,因为这并不会帮助他灵魂上的拯救。一个好的基督徒国王,必须把自己看得与最卑微的奴隶没有什么差别,虔敬地拜倒在上帝面前,忏悔自己的罪。因此,像君士坦丁大帝那样,无论在信仰还是事功上都卓有成就的皇帝,只是偶然而已。他真正最看重的,反而是像西奥多那样痛心忏悔的皇帝(5:26)至于他的文治武功,反而成了次要的问题。我们由此可以理解,莎士比亚把懦弱无能的理查二世和亨利六世塑造成笼罩着神圣光环的国王,却把武功赫赫的亨利五世描述成品德可疑的形像,其中隐含的正是奥古斯丁的态度。哈姆雷特要在果壳中做一个国王,一个神圣国王需要的,并不是广大的疆土。

其实,地上王国的国王和皇帝都不是地上之城的真正领袖,地上之城的领袖是魔鬼。虽然地上之城必然是恶的,但国王却未必是恶的,只要他积极追求自己的灵魂拯救。奥古斯丁所带来的,并不是对尘世政治的绝对否定,而是对心灵秩序与尘世秩序的彻底分离。国王在地上秩序中的成败,对于他在心灵秩序中的得失是无关的。这一点可以帮助我们理解奥古斯丁区分两座城更深层的意义,以及政治现实主义的实质内涵。[12]

The Virtues and Sins,by Raoul de Presles

异教哲学家所理解的世界历史,在奥古斯丁看来都是地上之城的历史,地上之城就是魔鬼之城,充满了罪恶,没有任何拯救性的价值,因而也就构不成世界历史的实际转折。在奥古斯丁看来,真正有意义的历史事件只有一个,就是基督的道成肉身和十字架上的受难,因为只有这件事才真正战胜了魔鬼,拯救了人类,从而开始有人类真正进人上帝之城。相对于这个事件而言,帝国的兴衰、异教的英雄,都是地上之城当中毫无意义的内战,都是必然下地狱的恶人的争权夺利而已。一方面,奥古斯丁从基督教神学的角度建构了庞大的世界历史;但另一方面,在传统意义上有价值的历史人物和事件反而被抽空了意义,变得可有可无了。这也是奥古斯丁思想带来的巨大变化。[13]

六、末日:上帝之城的真正实现

奥古斯丁世界历史的最后一幕,就是两座城最后的结局,在末日之时,上帝之城才真正实现出来。上帝之城并不是现实中的一座城,即,它不是一个政治性的架构,没有城墙,没有政治机构,没有等级。它是基督所建构的人类灵魂共同体,是基督的身体,是第二亚当,是真正的教会,其中没有个人与个人之间的实质关系,只有每个人与上帝的关系。圣餐礼就象征着基督徒在其中。奥古斯丁在《上帝之城》21:25中,非常详尽地讨论了圣餐礼的意义。其实,圣餐礼也并不是基督教中真正的祭祀,基督教中的祭祀只有一个,就是耶稣在十字架上的受难,圣餐礼只是对这一祭祀的象征而已。吃了圣餐礼加人到教会当中的人,都是已加人到了基督的身体。基督在十字架上把自己的身体当做祭品献出去,在他身体之中的人们也把身体献了出去,才能随着耶稣基督一同战胜死亡,获得拯救。但并不是仅仅吃了面饼、喝了葡萄酒就能有这神奇的结果,而是必须模仿耶稣基督,像耶稣基督一样去牺牲,才能真正成为他的身体的一部分。

在10:3里,奥古斯丁说,每个人能献给上帝的最好的祭祀,就是悲伤忏悔的心。人的心灵是上帝的神殿,正如整个上帝之城都是上帝的神殿,但在10:6,奥古斯丁特别指出,上帝之城这个神殿并不比个体心灵的神殿大,个体心灵的神殿并不比上帝之城这个神殿小。这段话特别体现出奥古斯丁上帝之城概念的所指。虽然成千上万个基督徒的心灵共同组成了上帝之城,但上帝之城其实只是一个人,就是耶稣基督,耶稣的追随者并没有因相互联结而形成一个更大的共同体,他们只是因模仿基督而成为小的耶稣,所以,一个真正获得拯救能成功进人上帝之城的人,就是一个模仿耶稣最好的人。因此,我们才会说,在上帝之城里,不同人之间并没有实质的关系,每个人只和上帝发生关系,发生关系的方式,就是模仿耶稣基督的受难;正是在这个意义上,他们共同构成了一个抽象的心灵共同体,这个共同体与政治共同体是迥然不同的。奥古斯丁取消了尘世政治的积极意义,认为人类的合一无法通过城邦或帝国实现,但认为基督的身体可以实现这种合一,因为在上帝之城这一共同体中,人类抛弃了自然属性,抛弃了原来具体的身份和特殊性,通过对基督的模仿,和合为一。奥古斯丁笔下这两座城的差别,将逐渐演变为现代西方社会与政治的差别。

上帝之城与地上之城的分裂,起源于善恶天使的分裂,最初组成上帝之城的,就是好的天使们,而人类因为受到魔鬼的诱惑,都加人到了魔鬼之城。圣子言成肉身,击败了死亡与魔鬼,开始使人获得拯救,有可能加人到上帝之城中。由于堕落使人分别遭受了灵魂之死、身体之死,并将进人第二次死亡,被拯救之人也要经历灵魂复活、身体复活,从而进人上帝之城,而不遭受第二次死亡。

既然所有人必须遭受身体的死亡,所以他们也必须会有第二次复活,即身体的复活。这是好人和坏人都会有的复活,复活之后,他们共同去接受审判。有过两次复活的,就可以免予第二次死亡,进人上帝之城,获得永生;没有第一次复活的,就必须遭受第二次死亡,即永死。

在奥古斯丁之前,对末世论的理解分成两派。原始基督教是一派,即真的相信世界末日是历史上的一个时间;以奥利金为代表的是另一派,认为世界不会真的终结,末日审判只是对上帝一直进行的审判的比喻。这两派的争论一直延续到今日。奥古斯丁调和了两种说法,他一方面相信末日真的会发生,另一方面也将末世论的实质理解为神义论,即现世中隐而不彰的善恶,到那时候都会显露出来,得到应有的奖赏或惩罚。[14]

进人天堂的人,将会变得和天使一样,远远超过了伊甸园中尚未堕落的人。他们的身体和灵魂都处在最完美的状态,不需要饮食就可以生存,意志绝对自由,已经不会做坏事,不会死。不同人之间还有高矮的差别,男女的异同,但他们的这种差异都已经没有了意义,因为不会再有婚姻,不会再有家庭,甚至很多器官也失去了意义,其存在仅仅是为了美观而已,不再具有实际的功用。那是一个绝对意义上的大同世界。

曾有奥利金等神学家认为,末日后哪怕罪人也会被赦,甚至魔鬼也终将免于处罚。但奥古斯丁坚决不接受这一点(21:3—24)认为魔鬼和坏人必须受到永火的惩罚,否则上帝的正义就不会彰显。这一观点固然符合他的一贯思想,但也带来一个意想不到的后果:末日终结了历史,正如创世开始了历史,奥古斯丁反对开端的二元论,但却认为历史终结于天堂与地狱的善恶二元当中,这不是暗中接受了他一生批驳的二元论吗?从摩尼教皈依基督教的奥古斯丁究竟是否一直是隐秘的二元论者,也是一个争论不休的问题。

七、罗马:帝国价值的消解

前十卷表面上是对罗马宗教的各种批评,其实包含了对古典政治、宗教、哲学的总体检讨。其中对西塞罗政治哲学的讨论、对祭祀的讨论、对基督徒皇帝的讨论等等,都与后半部的主题相呼应,我们前面也已经看到过了。在这些芜杂的批判中,最实质的是对罗马历史的解构,集中在第二和第三卷中。[15]

奥古斯丁的批判特别借助了罗马的两位历史学家:李维和撒路斯提乌斯。对罗马早期历史的理解,奥古斯丁主要从李维笔下选取史料,而对罗马盛衰的理解,则借助于撒路斯提乌斯的“霸欲”概念。通过对这两位历史学家笔下罗马史的重新解读,奥古斯丁瓦解了维吉尔罗马帝国时空均无限的说法。

李维《罗马史(建城以来)》第一卷叙述了罗马从建城到建立共和的历史,其用意在于赞美罗马,从最开始由奴隶与逃犯组成的乌合之众,到成为文明的公民,足以赶走国王、建立共和。但奥古斯丁对这段历史的重述则彻底解构了李维的历史观。他认为,罗马之父罗慕洛与雷姆斯之间兄弟相残,如同该隐与亚伯的兄弟相残一样,使罗马建立在兄弟之血的基础上;而且雷姆斯也是罗马的国父之一,罗马人杀害他,就如同一桩弑父案。罗慕洛强抢萨宾女子,则是罗马城集体犯的强奸罪。其后,罗马与阿尔巴之间的战争更是女儿城的弑母案,而且库里阿斯杀死亲妹妹,更算不上什么英雄。到了王制的最后,塔昆残忍地杀害了其岳父——罗马最好的国王塞维乌斯,罗马人却仍然让他做了国王;而就在塔昆为罗马人征战的时候,罗马人因为他的儿子强奸了卢克莱西亚而赶走了他,夺走了他的王位。七个国王之后,罗马王国仍然终结在了一桩弑父案和一桩强奸案当中,整个历史进程充满了各种各样的罪,丝毫谈不上文明,更没有什么进步。而就在进人共和国之后,执政官布鲁图斯杀死了自己的儿子,赶走了同事柯拉廷诺斯,到最后与敌人同归于尽,既谈不上什么道德,更没有幸福的生活;倒是被罗马赶走的骄傲者塔昆,安度余生,成为罗马诸王中极少数寿终正寝的一位。

对罗马历史的描述与他在十九卷的分析相呼应,罗马根本没有什么正义可言,也根本谈不上伟大,其历史也毫无意义,自始至终充满了各种各样的罪,其中的领袖也痛苦不堪,毫不幸福。这只不过是一个充满了罪恶的地上之城,怎么能算神圣的?

撒路斯提乌斯在《喀提林阴谋》中有对罗马历史变迁的理论性分析。他认为,罗马人一直有强烈的霸欲,但是在早期的时候,罗马还是很小的城邦,周围强敌环伺,所以罗马人的霸欲指向了外部,就能因此激发出伟大的德性,不断向外征服,终于成就了伟大的帝国。但是在罗马打败了迦太基之后,已经没有哪个城邦可以和罗马相提并论了,可罗马人的霸欲并没有减弱,而是指向了内部,结果就导致了接二连三的内讧,败坏了罗马人的道德,使罗马逐渐走向衰落。在撒路斯提乌斯笔下,“霸欲”是一个中性的概念,本身无所谓好坏,差别是在于,究竟用它向内还是向外。奥古斯丁认为,霸欲和性欲以及所有其他的欲望一样,都是原罪的产物,本身就是恶的。至于罗马的盛衰变迁,他非常同意撒路斯提乌斯的描述,但因为他对霸欲本身的否定,奥古斯丁认为,无论霸欲向外还是向内,无论罗马发动对外战争还是进行内战,都没有什么正面的价值,根本上都是地上之城的内部相争,没有历史的价值,更谈不上什么伟大,由此而强大起来的罗马帝国更没有什么神圣之处。奥古斯丁再次解构了罗马历史,在对罗马盛衰的分析中充满了政治现实主义。

前十卷相当大的篇幅在批判罗马宗教,抨击说罗马人崇拜的诸神做出过很多不光彩的事情,又怎么能来维护罗马人的道德;反复讽刺说罗马宗教事无巨细,一个神管一件小事,却没有一个神来管永生;攻击罗马的神竟然也有喜怒哀乐,而不是完全理性的,等等。但所有这些批判都没有多少理论价值,对罗马宗教也并不公允,不过一方面提供了当时宗教生活的大量史料,另一方面也帮助我们理解,异教宗教与基督教本来就有非常实质的区别。罗马宗教并不以道德诫命的方式来提升德性,而是通过有实质意义的宗教仪式来维护家庭、城邦、帝国的德性,因此,神话中究竟有哪些不道德的情节,并不会影响宗教实践的道德意义,而且,罗马人本来就不那么关心奥古斯丁所谓的永生,他批评罗马宗教不能带来永生,多少有些无的放矢。罗马宗教渗透到生活的方方面面,生活中的各种细节都充满了神圣性和仪式感,但奥古斯丁的基督教却是一个高度理性化的内在宗教,与此前的古典宗教迥然不同。这种内在转向固然为人类历史带来了巨大的变化,却也将神圣性从日常生活的细节中抽离了出来。

总之,消解罗马帝国的神圣性,是《上帝之城》的一个重要使命,与对新文明理想的设定相辅相成,共同构成了《上帝之城》的核心主题,终结了古典时代,开启了中世纪的基督教思想。

The Gallery of views of ancient Rome

不过,罗马帝国创建的文明高峰,却一直没有被西方历史忘记。在西罗马帝国灭亡之后,重新恢复古罗马的光荣一直是西方人的梦想。查理曼大帝本人就是《上帝之城》的爱好者,又被当做神圣罗马帝国的缔造者[16],进人现代之后,英、法、德、美等现代帝国相继拿出了重建新罗马的方案,但古代政治理想的这种复兴却与奥古斯丁在人们心中建构的上帝之城发生着尖锐的冲突,成为现代西方文明进程中一个难以化解的矛盾。而所有这些,都可以追溯到奥古斯丁当年提出的两城说。

八、《上帝之城》译本的修订

第三,随着奥古斯丁研究的进展,我们对一些概念的理解有了进步,因而不再同意原来的一些译法。比如,mens—词,初版都译成了“心志”,但经过后来的思考,我认为还是译为“心智”更合适,所以这次修订进行了统改。再比如societas—词,原来根据上下文分别译为“社会”、“集团”等,难以统一译法。在孙帅的《自然与团契》出版后,我们感觉还是译为“团契”更合适,所以除了一些上下语境实在不允许的,我们大多改译为“团契”。

第四,也是最重要的,是对初版中理解错误的地方做了修改。在这十年中,热心的读者陆续指出翻译中的一些错误,或是直接告诉了我,或是发布在网上。修订中,我尽可能吸收了我能看到的各种批评,非常感谢这些朋友们。学术乃天下之公器,移译西著更是一个嘉惠学林的公共事务。《上帝之城》这样一部极端重要,而又充满了各种典故的拉丁文著作,仅靠我自己菲薄的能力,出错是难免的,而各位朋友真心的帮助,都有助于翻译质量的提高,都是需要真心感谢的。

除去读者朋友指出的那些错误之外,我几次用《上帝之城》上课,上课的学生如孙帅、吴功青、陈斯一、杨维宇、刘寅、顾超一、刘长安、黄秋怡等找出了不少错误,我自己也发现了一些重大错误,每到这时,我都汗出于背,因而一直等着修订的机会,希望能够改正过来。其中有几处,在写《心灵秩序与世界历史》时已经自己指出来了。现在,修订的机会终于来了,不过我认为还是应该自己指出其中两段比较严重的错误,既为警醒自己,也为旧版不要再误人子弟。

这两段都已经不是个别词句的误解,而是完全没有理解一整段的意思,是不可原谅的错误。至于其他看错单词、漏译一句、理解错误意思的地方,更有很多。这些地方都提醒我们,译事之艰,不仅需要加倍小心,而且应该译者、读者共同努力,来改善我们的翻译,提高我们对西方经典著作的理解。或许,书中还隐藏着类似的严重错误,只是我们未曾发现,诚心恳请各界朋友能够继续提出更多的错误,争取以后还有再改的机会。

吴飞

2017年12月11日于仰昆室

注 释

[1]Jaroslav Pelikan, “The Two Cities: The Decline and Fall of Rome as Historical Paradigm , Daedalus, Vol. 11, No. 3, pp85 91.

[2] Jean ClaudeGuy, Unité et structure logique de la “Cité de Dieu” de de Saint Augustin, Paris: Etudes Augustiniennes, 1961.

[3] Henri de Marou, Saint Augustin et la fin de la culture antique, Paris: E. de Bocard, 1983.

[4] Joseph Torchia, Creatio ex Nihilo and the Theology of St. Augustine, New York: PeterLong, 1999.

[5]参考吴飞 :《无中生有与精神质料——奥古斯丁<创世记>诠释的两个问题》,《道风:基督 教文化评论》,第 45期 ,2017 年 7 月 。

[6]参考孙帅 :《自然与团契——奥古斯丁婚姻家庭学说研究》,上海 :上海三联书店 ,2014年版 。

[7] J. van Oort, Jerusalem and Babylon: a study into Augustine’![]() s City of God and the sources of his doctrine of the two cities, Brill, 1991. Mireile Hadas-Lebel, Jerusalem against Rome, Leuven: Dudley, 2005; Paula Fredriksen, Augustine and the Jews, New York: Doubleday, 2008.

s City of God and the sources of his doctrine of the two cities, Brill, 1991. Mireile Hadas-Lebel, Jerusalem against Rome, Leuven: Dudley, 2005; Paula Fredriksen, Augustine and the Jews, New York: Doubleday, 2008.

[8] Hans Leisegang, “Der Ursprung der Lehre Augustins von der Civitas Dei,” Archiv für Kulturguschichte, XVI ( 1925) , pp127— 128. F. Edward Cranz, “De Civitate Dei, XV, 2, and Augustine’s Idea of the Christian Society,” in Speculum, Vol. 25, No. 2,(1950) , pp215— 225. H. I. Marou, “CivitasDei, civitasterena: num tertium quid?” Studia Patristica, II(II) , 1957, pp 342—350.

[9] Wiliam Riordan O’Connor, “The Uti/Frui Distinction in Augustine’s Ethics,” Augustinian Studies, 1983, Vol. 14, pp45— 62.

[10] Jeremy du Quesnay Adams, The populus of Augustine and Jerome: a study in the patristic sense of community, New Haven: Yale University Press, 1971.

[11] Oliver O’Donovan, “Augustine’s City of God XIX and Western Political Thought,” Dionysius, Vol, Dec, 1987.

[12]参考吴飞:《地上之城与魔鬼之城——奥古斯丁政治哲学中的一对 张力》, 收入《奥古斯丁的新世界》,上海:上海三联书店,2016 年 版;又收入《心灵 秩序与世界历史》,2019年版。

[13] Analdo Momigliano, “Pagan and Christian Historiography in the Fourth Century A.D. ”, in The conflict between paganism and Christianity in the fourth century, Oxford: ClarendonPress, 1963.

[14] Jacob Taubes, Ocidental Eschatology, Stanford: Stanford University Press, 2009, pp79—81.

[15] Brian Harding, Augustine and Roman Virtue, London: Continuum International Publishing Group, 2008.

[16] H. X Arquilière, L’augustinisme politique: Esai sur la formation des théories politiques du Moyen Âge, Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 2006.

译者简介

延伸阅读