新书上市丨《克劳塞维茨论现代战争》

[澳] 休·史密斯(Hugh Smith) 著

刘树才、王清彦 译

98.00元,2022年3月

华夏出版社

内容简介

本书堪称优秀的《战争论》导读。作者由克劳塞维茨其人和他的生平入手,探究了他创作不朽名著《战争论》的军事和思想背景,系统呈现他关于战争与政治的核心思想。克劳塞维茨关于战争是政策的工具、关于“绝对战争”、关于战争中的摩擦与迷雾等观念,以及他思考战争的范式,在今天现代战争已然演变为超现代战争的现实之下仍然有效,尤其能启发我们思考当前俄乌冲突所引发的欧洲和全球危机。

目 录

内文试读

作为政策工具的战争

战争并不遵从自身的法则,而必须把它看成其他某个整体的一部分,这个整体的名字就是“政策”。

克劳塞维茨(Carl von Clausewitz,1780–1831)

为什么冲突双方会全力以赴地投入战争这种竞赛?克劳塞维茨认为,应该视战争为一种手段,服从于国家为自身设定的政治目标。国家的目标不是取得战争胜利,而是胜利带来的东西。战争或许有自身的动力,但战争存在的理由(raison d’être)在战争之外:“战争有自己的语法,但没有自己的逻辑。”战争“无法自足”,必须被视作“其他某个整体的一部分,这个整体的名字就是‘政策’”。

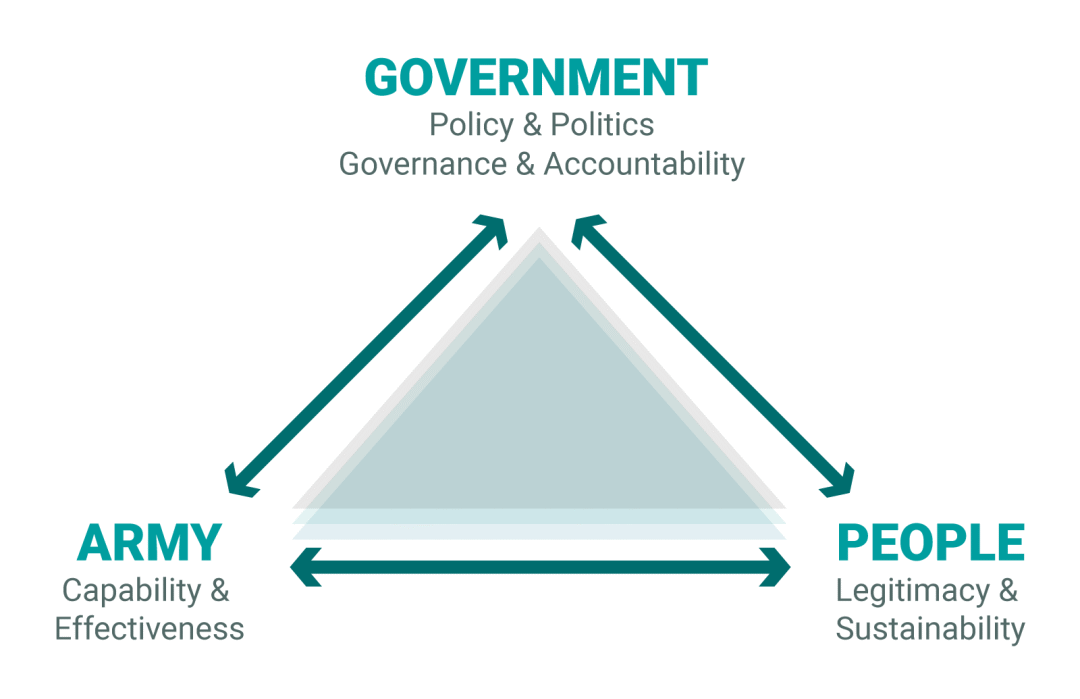

政策与政治

克劳塞维茨作品中使用的德语Politik一词有两层含义,需要加以区分。第一层意思可能是“政策”(policy),即国家有意识地陈述自己的目标,然后寻找手段实现目标。以此来看,战争是政策的仆人,政策“将战争中巨大的破坏性要素转变为纯粹的工具”。

Politik的第二层意思指政治(politics),即国家内部及国家间互动的总和。克劳塞维茨对政治的理解范围更广,他认为政治除了政治活动,还包括社会变革、经济关系和时代精神。在此语境下,“战争不只是一种政策行为,还是真正的政治工具,是政治活动以另一种方式的延续”。

这两种视角都很重要:政策反映了一个国家的特殊利益,包含着某种选择或主观性要素;而政治更多关乎客观的政治和社会条件,像权力均衡、可用资源、政府性质之类,这些会限制政策的选择,推动政策向某个方向发展。对手如何确定战争目标并使用资源,既受限于其所处位置的具体特点,也服从于时代精神和时代的普遍特点。

政治的这层含义就解释了为什么过去的战争本质上是有限战争,而在克劳塞维茨的时代战争已经变成极大规模的破坏。

在克劳塞维茨眼中,主观视角与客观视角都不占据支配地位,所有要素都需要得到理解。他视战争为“一种特殊形式的决斗”,因为战争的基础不只是“彼此的战斗意愿或欲望,还有战争需要达到的目的。那些目的总是属于更大规模的整体”。

“战争是政策的工具”观念的发展

战争是政策的工具,这一理念与克劳塞维茨的关联最为紧密,但也是18世纪常见的观念。早期的克劳塞维茨或更专注于军事活动的重要性、战役的决定性和指挥官的角色,认为政策须遵从军事律令,即必须摧毁敌人的有生力量和抵抗意志。但随着时间的推移,他渐渐渐开始重视政策的作用。最终他认为政策优先,政策应排在战争之前而不是之上。

“战争是政策的延伸”——克劳塞维茨

到1827年,克劳塞维茨已完全将战争的政治目的放在首位。政策不只决定了战争的目标,还解释了战争演化的路径和战事的激烈程度。“战争的原始动机是政治目标,它决定了要实现的军事目标以及需要付出多大程度的努力。”另外,政策还会从内部深刻影响战争,并超越敌对的目的:“军事行动演进的主线和被禁止的行动范围都由政治路线决定,政治路线将贯穿整个战争,并延伸进入随后的和平时期。此外没有别的可能,怎么可能有呢?”战争被一只手牵着走,“这只手就是政策”。

战争是政策的工具或延续,这一观念在《战争论》中还有其他表述。总的来说,克劳塞维茨的表述包含以下重要要素:

首先,诉诸战争是政策可用的额外工具,战争并未取代政策或降低政策的地位。克劳塞维茨的意思很清晰:使用武力不是代替政策,而是政策的补充。战争总是一种延续,而不是一种替代;战争有可能代替两国正式交往意义上的外交,但战争和外交都服从于政策。“所以,战争行为从其大致轮廓来看,是政策本身,它以剑代笔。”诉诸战争仅仅是选择了“一种通过决战而不是发送外交文书的方式来实施的政策”。对国家来说,战争只是“表达思想的另一种方式,是言说或写作的另一种形式”。

第二,冲突之时外交仍然继续,政治关系依然存在。克劳塞维茨明确说道:

人们很容易假设,战争终止了政治交往,并进入一种没有法律制约、只服从自身法则的全新状态。恰恰相反,我们认为战争不过是政治交往用另一种手段的延续。……战争本身并不会终止政治交往,也不会把政治交往改变成变成某种全新的东西。本质上,不管采用什么手段,交往都将继续存在。

敌对双方间的政治交往不会结束,战争只是成了双方政治关系的一部分。

《战争论》

第三,这一公式并未区分战争在实践中是政策的延续,还是战争在理论上应该是政策的延续。按照定义,战争是政治的延续,是政治条件的结果,但在实践中战争有可能不是政策的延续。克劳塞维茨知道,战争爆发之初可能并没有特定的目标,可能逃过了政府的控制或没有得到恰当的管理。他的意图很明确,国家“应该”把战争看成政策的工具。这样将分析和信条杂糅的做法符合当时的思维方式,后者并不截然区分“实然”(is)与“应然”(ought),就像现代哲学所要求的那样。克劳塞维茨像亚里士多德那样,关心的是物的天然潜能(natural potential)或物的目的(telos)——依其本性,国家可以而且应该将战争变成它的工具。

战争的发动

战争的直接起源是一些政策问题,然而,只有在一国采取行动反抗另一国时,事实上的战争才算开始。进攻者天然地更喜欢对方束手就擒:

进攻者是天然的和平爱好者(就像拿破仑一直宣称的那样),他更喜欢不费一兵一卒占领整个国家。为了防止他这么做,我们必须愿意战斗且为战斗做好准备。

因此,实际上是防御方发起了战争,“防御方最先发起了真正符合战争概念的行动”。“本质上,战争的概念并非伴随着进攻而来,因为进攻的终极目标不是作战,而是占有。战争的概念源自防御,因为它将战斗看成直接目标。”

用政治术语来理解,战争中一个国家寻求改变,另一个国家则捍卫既有的地位。“从政治上来看,只可能有一方是进攻者;假如双方都尝试自卫,战争也就不存在了”。所以,“弱者,那些很可能需要防守的人,才应该随时武装起来以免被人征服”。简言之,“战争从属于防御者的目的,而不是进攻者的”——需要明确的是,“进攻者”一词在克劳塞维茨的年代还没有法律和道德上的贬义。

战争作为政策的工具,包含各种类型:从最大规模的暴力,到最微不足道的武力暗示。像“消灭型战争”这类重大目标,自然需要付出巨大努力;但当利害关系不大时,“简单的武装侦察”就足够了。不管其中利害多大,战争都应该被视为政治的工具。第一种情况下,重要的是国家有能力准确决定是主动宣战还是被动应战。国家领袖可能误判形势,尤其可能低估实现目标需要付出的努力,这可能造成灾难性的影响,但也很常见。

例如,克劳塞维茨同时代的政治领导人就未认识到与法国作战的本质。他们简单地认为此时需要的是“外交式战争”,其思维也局限于以有限目标为诉求的有限战争范式。“在1805、1806、1809年,人们本可以认识到总体的毁灭是可能的——这一点其实就在他们眼前明摆着……然而,他们没能充分改变心态……他们之所以失败,是因为战争的变革尚未被历史充分地揭示出来。”他们没有察觉到关于战争新潜力的迹象,而选择了“习惯性的方式”去回应,这明显是政治判断上的失误。

Battle of Eylau. 7-8 February 1807. Napoleonic wars

克劳塞维茨就此提出一个问题:若从单纯的军事视角去看战争,能够让人找出并纠正这些错误吗?答案很明显:不能。一位“深思熟虑的战略家”或许可以理解各种事件甚至预见其影响,但“单纯依靠他的推理行事是根本不可能的”(609)。制定政策除了需要军事分析外,还需要政治抉择。

政治误判还可以解释一个事实,即战争有时会由缺少足够军事实力的国家发动。按照理性这不可能发生,但现实中却真实存在。

控制作为工具的战争

战争作为一种政策工具,除了服从政治目标外,还要服从政策制定者的掌控。理想状态下,战争可以对政策的任何要求做出及时而彻底的回应,同时战争作为被动的工具,还不能影响目标的设定。可是,由于战争是激烈的动态对抗,这只能存在于单纯的理论层面。在实践中,任何时候想要控制战争,都需要持续的警醒和努力,因为暴力绝不是一种惰性元素。

因此,政策将渗透到所有的军事行动中,并在后者的暴力性质所允许的范围内持续地影响后者。

Fire of Moscow

因此,战争不但是一个钝的工具,还是不稳定的工具,任何时候若要诉诸战争,都必须考虑到这一点。

第一,克劳塞维茨认为战争是复杂的,国家不能自以为能预知战争的过程和结果:“战争的暴力不是那种一次性的爆炸,而是无法同步或达到同一标准的各种力量的效果。”要想准确评估一场战争会如何变化,不能只凭“严格且有方法的研究”,还需要“天才的直觉”。这种天才的直觉有赖于各种复杂的要素,包括力量对比、可用资源、相关民族的特性、军队的精神气质以及“其他国家的政治同情以及战争对这些国家可能造成的影响”。“波拿巴说,就连牛顿自己也会在战争可能提出的代数问题面前望而却步,这话很对”。

第二,政府必须考虑一个事实,即战争有自己的动力机制,它会影响甚至改变战争开始时设定的目标。战争不是一次性的决定,而是一系列决定,每个决定都会受到之前决定的限制。尽管战争最初的目标必须牢记不忘,“但这并不意味着政治目标是专断的。政治目标需要调整自己以适应它所选择的手段,在这个过程中政治目标可能会发生剧变”。需要再次重申:

最初的政治目的在战争中可能变化很大,可能最后完全改变,因为它会受到事件及其可能后果的影响。

在一部关于1799年战役的作品中,克劳塞维茨清晰描述了战争中手段和目的的相互依存:

在战争中,目的和手段之间持久的交互关系胜于其他任何领域。不管政治目的多么有效地指明了事件最初的方向,战争这种手段都绝不能被视为死的工具。从战争的鲜活性中可以生发出一千种新的动机,它们可能比最初的政治考量更重要、更具主导性。

第三,存在成本上升甚至超过收益的可能性。为了避免得不偿失,必须采取“如下原则:不投入过多兵力,不设置过高的目标,只要能够实现其政治目的便足矣”。此时的风险在于“行动与政治要求间的整体比例失调”。在此情形下,就需要改变政策,因为“手段不再与目的相匹配,在大多数情况下,竭尽全力赢得战争的政策会因引发国内问题而失败”。

很有可能,“参战方消耗到一定程度后,就不再想打更昂贵的战争,而是想要寻求和平”。然而,国家可不愿意承认力量已经耗尽,“这种事儿都是长期秘而不宣的,甚至有可能永远保密”。政府必须向世界给出其他看起来更可信的理由,来解释为何要放弃战争。

最后,战争作为一种政策工具可能会脱离政府的控制。例如,士兵们的情绪可能会“如此高昂,以至于很难用政治手段控制住”。到了一定程度,政府会发现很难控制或终止敌对情绪,此时战争就已不再是政策的工具。

克劳塞维茨的现实主义

克劳塞维茨诉诸战争的观点似乎有些超然,只关心实用主义的计算,并未考虑国际法和国内法、公共舆论和民众的和平诉求等因素对外交政策的微妙限制。虽然他意识到战争中的风险和代价,但他似乎已经准备好面对这些。克劳塞维茨与他众多的批评者分歧的核心在于现实主义信条:战争是执行国家政策的一种常见和必要的手段,国家必须准备好为追求自身利益而发动战争,战争一旦开始,就需要以做生意的方式运作。克劳塞维茨的思想预示了19世纪实证主义者的信条,后者认为关于战争与和平的决策是至高无上的主权国家的特权。如果说他对正义战争思想有所贡献,那他的贡献并不在于确立战争的正当性,而是在审慎的义务上,即国家有义务在决策时运用理性。

因为战争不像外科医生的手术刀,是纯粹被动的工具,而是复杂和不确定的,有许多固有的问题:很难评估成本和收益,存在非预期的后果,敌对升级会影响政治目标,可能付出了沉重代价但仍然无法达成目标,等等。因此,必须仔细考虑发动战争的所有影响:

没有哪个神智正常的人应该发动战争,除非他首先弄清楚这场战争要实现什么以及如何进行这场战争。前者是政治目标,后者是军事目标。

另外,战争的可能性越大,就越需要审慎,“越需要不想好最后一步,就不迈出第一步”。

克劳塞维茨说,战争应该是政策的继续。也就是说,考虑到审慎和国家利益,政治家应该把战争视作实现目的的手段,并尽可能地依照理性行事。因此,战争是政策的工具,此乃应当追求的理想,要让战争服从于政治指引和理性控制,从而实现这一理想。正因为战争是危险且很难驾驭的工具,所以需要尊奉的信条。参与战争的人是否真的把战争视为政策的工具,以及实践中是否成功实施,这很难说。事实是,有时战争可能并未以理性的方式进行,有时冲突过程失控,对此克劳塞维茨表示遗憾。但这些真实存在的可能性,恰恰强化而非弱化了信条存在的必要性。

作者简介

休•史密斯(Hugh Smith):在澳大利亚担任军官学员教官三十多年;澳大利亚国防研究中心创会理事;国防科学院、南威尔士大学、大学学院、人文与社会科学学院等多家研究机构研究员;与人合编《太平洋制海权》,并独立编有《战略家》一书。

延伸阅读

(编辑:肖炅焘)