甘芳萌 | 舒曼《诗人之恋》第一首“在美丽的五月”的调性密码

1840年,舒曼(Robert Schumann,1810 - 1856)从海涅(Christian Johann Heinrich Heine,1797 - 1856)原有65首诗作的诗集《抒情的间奏》(Lyrisches Intermezzo,1822-1823)中选择了16首作为歌词[1],创作了艺术歌曲套曲《诗人之恋》(Dichterliebe)。其中的第1首分曲“在美丽的五月”(Im wunderschönen Monat Mai)的调性曾经让众多音乐学者感到困惑,本文对这部套曲的分析即从对这一问题的讨论入手。

罗伯特 · 舒曼

(Robert Schumann,1810 - 1856)

一、A大调还是升F小调?

置身于19世纪上半叶的音乐语言环境来看,初看第一首“在美丽的五月”,就会令人觉得其结构外貌很奇特,因为我们似乎无法确定这首歌曲是何调性。初海伦认为:

甚至于,佩瑞在参照了19世纪早期浪漫主义美学的理论之后,认为整首歌曲是“没有调性中心”的:“它不存在调性的基础。相反,调性界定的极度缺失构成了歌曲中始终存在的沟壑。”[3]那么,这首歌曲中的A大调终止式难道全无调性意义?结束处的升F小调属七和弦又有何结构功能呢?这首歌曲究竟是A大调还是升F小调呢?

1、A大调吗?

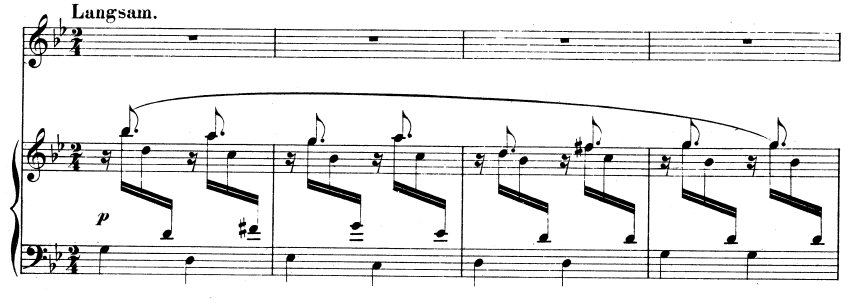

诗作分为两段,各为自然景物与诗人爱情之间的呼应:第一段描述的是花朵的绽放与爱情在诗人心中的绽放,第二段描述的是鸟儿歌唱与诗人对爱人的表白。舒曼用柔和的音乐充分体现出海涅诗作中的意境:作为对歌词中明媚景象的呼应,演唱两段歌词的人声线条的确都是在明朗的A大调之上——歌唱者在前4个小节(第5-8小节,参见谱例1)中有两次很明确的A大调终止式II6-V-I。钢琴前奏中半音化声部线条中的紧张,也被缓和下来。

谱例1:第1首“美丽的五月”第4-6小节

但是,整首诗歌即声乐的歌词落在了诗人的愿望与渴求之上,而愿望与渴求并没有得到爱人的任何回应。所以,在音乐中,尽管人声线条结尾(第12小节,参见谱例2)处于一个和谐的D大三和弦即A大调的IV级,但是在声乐线条内部有一个与这个和弦不和谐的音符——倾向于VI级的降VII级音即还原G,而且这个和谐的D大三和弦是一个并不稳定的下属功能。人声线条最终并没有得到解决。

谱例2:第1首“在美丽的五月”第8- 12小节

而且,钢琴声部将四个小节的音乐,“升F小调”的IV6-V7-IV6-V7,作为前奏、间奏和尾奏共出现了三次。就是说,在第一诗节前的前奏,在第二诗节之前作为第一诗节和第二诗节之间的间奏,以及整首曲子结束时,共再现了两次,整首歌曲以相同的钢琴声部的音乐开始并结束。谱例3是这首歌曲的结束处,钢琴声部的四个小节(第23-26小节)已经在前奏、间奏中同样出现过两次。

谱例3:第1首“美丽的五月”第22-26小节

2、升F小调能否成立?

上文提及,钢琴的前奏、尾奏是相同的“升F小调”片段。但是,整首歌曲的调性是升F小调的结论也会引发一定的质疑。首先,如此“美丽的五月”,大自然的勃勃生机、诗人的炽热爱情,舒曼竟然要将它们置于升F小调暗淡的小调式之上吗?小调式暗淡的色彩与明媚的歌词意涵并不吻合。在声乐段落,我们分明听到了明确的A大调终止式。

因此,从歌词内容与音乐语汇两方面来看,仅依照开始与结尾的钢琴声部的音乐就将这首歌曲的调性确定为升F小调,理由也不够充分。而问题的核心就在于,那个结尾处未解决的升F小调属七和弦在之后是否被解决?如果没有,它能否作为“升F小调”的“属七和弦”?

1)升F小调属七和弦被解决了吗?

第2首(紧接着的后一首)和第16首(整部套曲的最后一首),都是极有可能对第1首升F小调属七和弦结尾进行解决的篇章。那么在套曲之后的进行中这个和弦是否被解决了呢?

谱例4:第9首“笛子与提琴”第77至84小节

而第10首“我听见亲切的歌声响起”(Hör' ich das Liedchenklingen)是G小调的,第1小节就是明确的G小调主和弦(参见谱例5)。因此,第9首最后一个和弦D大三和弦确实可以作为G小调的属和弦,与第10首第一个和弦之间构成了“属-主”的功能进行,进而第10首成为整首第9首在调性上的“解决”。

谱例5:第10首“我听见亲切的歌声响起”第1-4小节

谱例6:第2首“从我的泪水里”第1-4小节

但是,有学者对第2首开始处升F小三和弦对第1首结尾处属七和弦的解决并不以为然。苏尔帕认为:

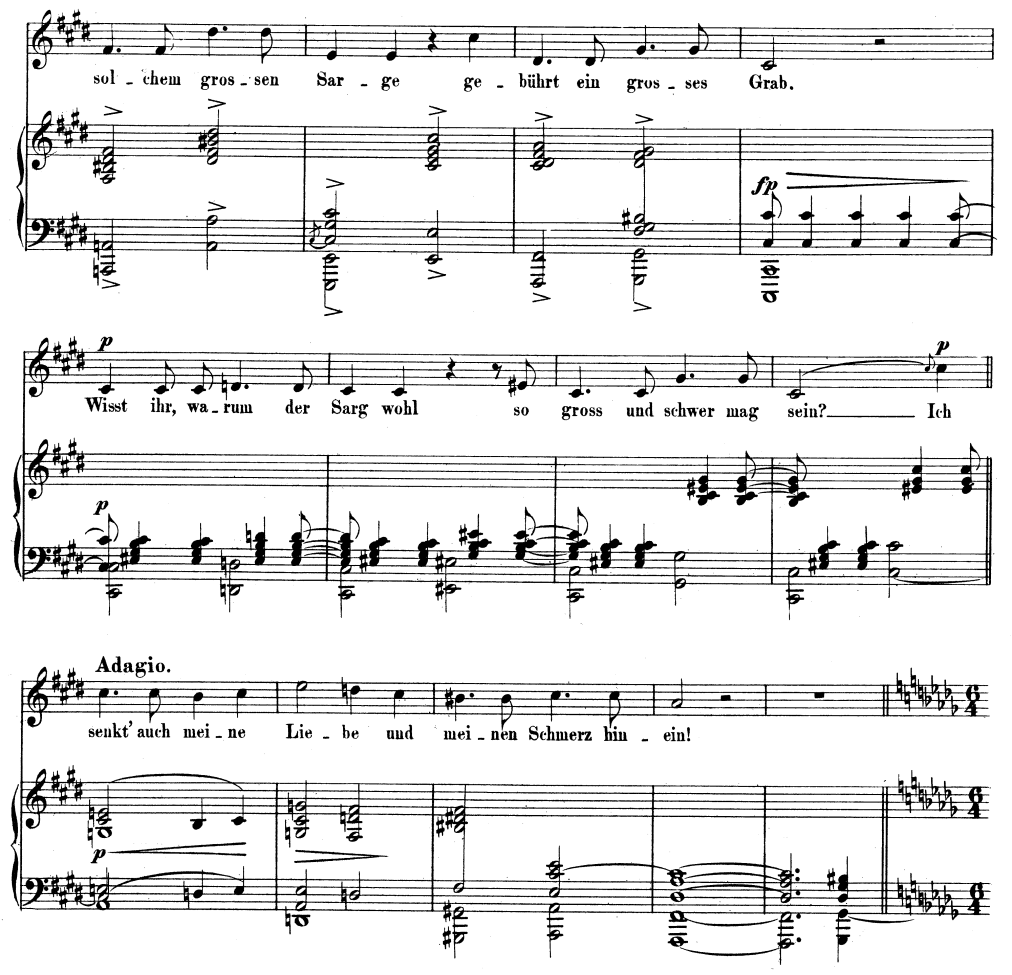

套曲的最后一首第16首“古老邪恶的歌”(Die alten, bösen Lieder)的调性是升C小调/降D大调,升C小调的人声段落截止至第52小节,从第53-67小节是钢琴在降D大调上长大的尾声。在人声段落的结尾处,和声再次出现了第1首结束处相同结构的“升F小调属七和弦”(参见谱例7)。升C踏板音从第43小节开始出现,第44-47小节都是升F小三和弦的重属。这是与第1首结束处最为相同的和弦结构,我们盼望着这次能够解决至升F小三和弦,而达到对第1首结尾悬置的属七和弦延迟至整部套曲结束时的完满解决。但是,令人惊奇的是,第48小节是升C小调降II级和弦的重属。在第16首歌曲中,“升F小调属七和弦”,即升C之上的大小七和弦,在第47小节中展现出来的是对升C小调同名大调主和弦的七度叠加。

谱例7:第16首“古老邪恶的歌”第40-52小节

既然第1首结尾处的升F小调属七和弦,无论在第2首还是第16首中都没有得到稳定的解决,那么这个和弦在第1首中还是作为“升F小调”的“属七和弦”吗?它还具有重要的结构意义吗?

通过以上的阐述,我们可以看到第1首歌曲具有的音乐特征是:A大调和升F小调都无法作为第1首的唯一调性。那么,舒曼在整部套曲的第一首歌曲中究竟设置了什么调性的密码,这首歌曲和套曲其余歌曲之间又有着怎样的联系呢?

二、双重调性:A大调/升F小调

通过上文所述,A大调和升F小调这两个调性在第1首中都是具有重要的结构意义的。而它们所身处的人声与钢琴独奏段落之间并非完全分割,而是具有密切的联系,更使这两个调性以双重调性的身份互相依存。

1、人声与钢琴段落之间的联系

Dichterliebe, Op. 48 - 1. Im wunderschönen Monat Mai

除了和声层面的关联以外,人声与钢琴在旋律上还具有密切联系:钢琴前奏旋律的最后几个音被放上了歌词,这个重叠导致了一个人声与钢琴之间没有缝隙的完整线条。其中,歌唱者的旋律与钢琴构成了“六度+二度”同一轮廓的倒影;人声旋律的后一半“萌发的爱情在我心中荡漾”中钢琴声部具有与人声线条相同的旋律进行。钢琴解决人声线条的那一刻,钢琴和人声产生了剧烈的冲突。歌唱者旋律高潮中的G,紧接着钢琴中最高音升G,对峙使得人声向钢琴转移,钢琴独奏很恰当地紧接着两段歌词之后,人声线条被器乐的声音淹没了。

由此,我们可以看到,人声与钢琴虽然在外貌上确实具有很大差异,但从没有完全分离,钢琴与人声成为同一旋律的两个表现形式:人声旋律来自于倒影化的钢琴动机,钢琴源于缩减了的人声。进而,我们可以再延伸至第1首中两个调性之间的关系:升F小调和A大调的对比只是表面的对立,钢琴独奏与声乐段落之间是平行小调和平行大调之间调式的变化,而非调性的变化。人声与钢琴段落相互交替之间的进程,证明了第1首的调性以双重调性A大调/升F小调方式而呈现的。

2、双重调性与歌词意涵之间的联系

三、套曲调性布局对第1首双重调性的揭密

笔者认为,在《诗人之恋》中,舒曼并非仅仅将为海涅相关诗作所谱曲的篇章松散地集结在一起,而是通过音乐上各要素之间的联系,将诸多短小的篇章组织成一个有机发展的过程,进而展现出舒曼对于这些诗歌诗意的进一步阐释。

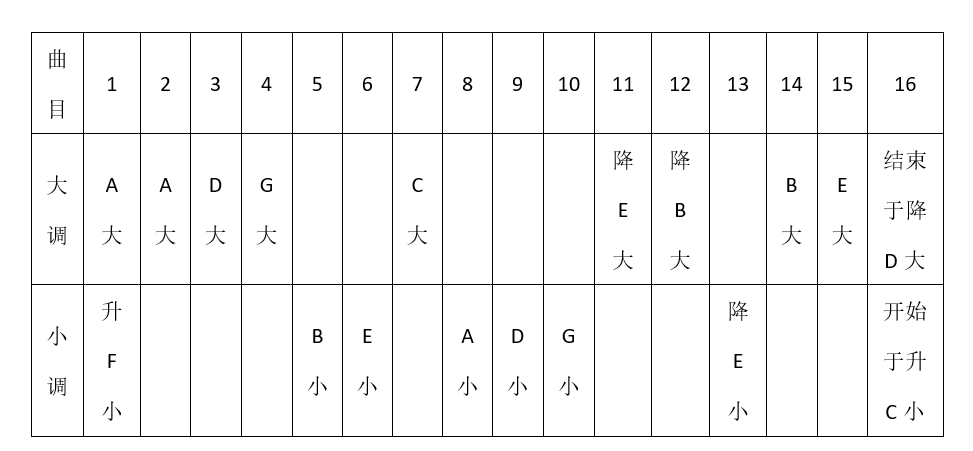

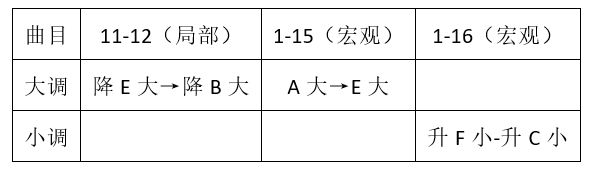

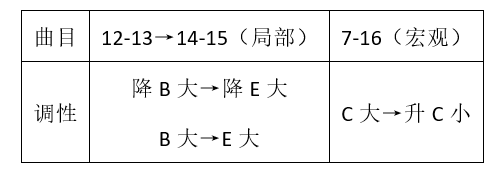

如上文所述,罗森认为,虽然第1首即便看上去在音乐结构上不完整,但是由于舒曼的艺术歌曲创作渗透了他所深受影响的文学理念和形式等层面的观念,与歌词意涵的对应使得双重调性是能够自圆其说的。但是笔者认为,舒曼在之后分曲调性布局上的殚精竭虑,更体现出他是以第1首的双重调性作为对整部套曲设定的“密码”。我们可以从这16首歌曲的调性布局中(参见表1)看到什么特征和奥妙呢?

表1:《诗人之恋》16首的调性一览

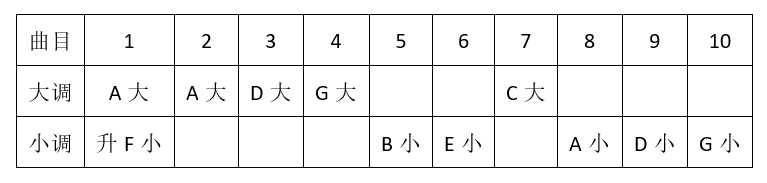

1、五度进行

1)同调式下方五度

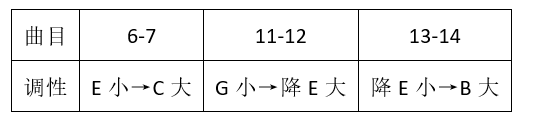

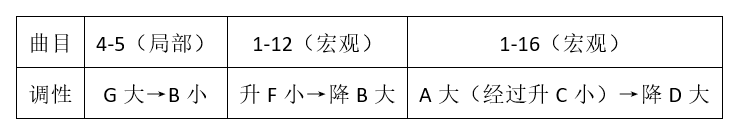

表2:下方五度连接的曲目

2)不同调式的下方五度

表3:第11-13首调性

第13首“我在梦中哭泣”(Ich hab' im Traum geweinet)虽然同为整部套曲中常见的下五度连接,但与其他同调式下五度连接有别的是,这次从大调式下五度至小调式,灰暗地进入最后或是在梦境见到爱人(第13、14首)、或是绝口不提爱人(第15、16首)的最后4首歌曲中。

Dichterliebe, Op. 48 - 11. Ein Jüngling liebt ein Mädchen

3)上方五度

chterliebe, Op. 48 - 12. Am leuchtenden Sommermorgen

值得我们注意的是,最后两首(第15、16首)的调性(E大调和升C小调-降D大调)与第1首A/升f小调,在宏观结构的调性关系,呼应着第11-12首之间的局部关系,即整部作品中并不多见的上五度连接。在第15首“从古老的童话里”(Ausalten Märchenwinktes)和第16首“古老邪恶的歌”(Die alten, bösen Lieder)中,诗人的甜蜜爱情已经完全不再,留给他的是“经常出现在梦中的幸福土地,在早晨太阳升起时像泡沫一样消融”和“和棺材一起沉没的爱情和痛苦”。参见表4。

表4:上方五度进行

2、三度进行

1)平行大小调

与第1首双重调性关系相呼应的下方小三度从大调至平行小调的进行,在16首中前8首的结尾第7首(C大调)至第8首(A小调),以及后8首的结尾第15首(E大调)至第16首(升C小调-降D大调)予以呼应。由于调号一致,这两对歌曲之间具有的是色调上的微差,而非情绪上巨大的转变。让我们来观察一下其它三度连接的歌曲之间所具有的转折。

2)下方大三度

表5:下方大三度的小调→大调

3)上方大三度

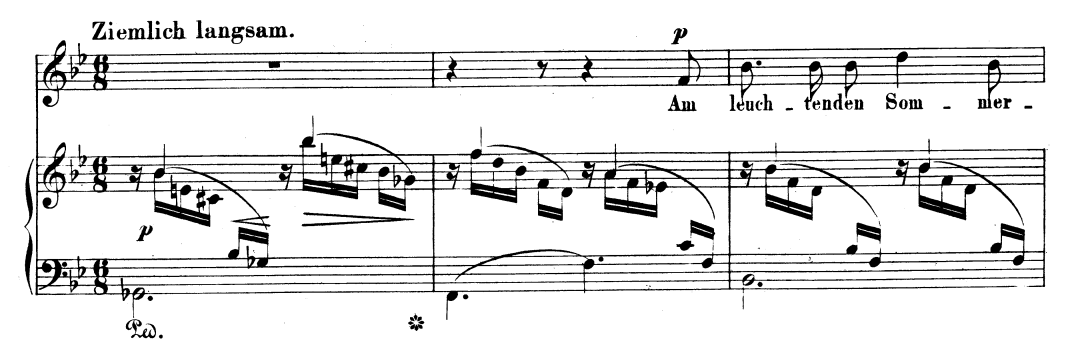

我们不能将具有相同结构功能的分曲在调性和材料上的呼应视为碰巧的偶然,第12首在钢琴声部的织体上是对第1首上行分解和弦的倒影进行(参见谱例8):

谱例8:第12首“晴朗的夏日早晨”第1-3小节

谱例9:第16首“古老邪恶的歌”第53-55小节

3、下方半音错位→“导音解决”式再现

上文中曾提及,大调式的下方五度进行截止至第7首(C大调)就停止了。在局部连接中它插入于具有更绵长下五度调性链中的第6首(E小调)和第8首(A小调)这一对篇章之中,显得尤为突兀;小调的下五度链则终止于第10首(G小调),应该对第7首C大调进行的呼应止步不前了。这个孤零零的C大调第7首在整部作品中具有什么样的结构意义呢?

大调式的下方五度从第1首(A大调)→第2首(D大调)→第3首(G大调)之后,在第8首(A小调)→第9首(D小调)→第10首(G小调)中,以不同的情绪和色彩又进行了一次。同样的思路,小调式的下方五度进行从第1首(升F小调)出发,在第5首(B小调)和第6首(E小调)完成后,在第14首(B大调)→第15首(E大调)才能完成呼应。但是,前面的第12首(降B大调)→第13首(降E大调)先以下方半音错位的方式“假再现”,然后再在第14首和第15首中“导音解决”至“真正再现”。这4首在歌词上以对称的方式陈述:第12首中“晴朗夏日的早晨”和第13首中“梦中哭泣”,与第14首中“梦中、哭泣”和第15首中“金色黎明”具有明显的关联。

而第7首(C大调)与第16首(升C小调→降D大调)也是先在前半部分的将近结束处下方半音错位,然后再至整首套曲结尾处的“导音解决”。织体上同样的厚重使得这两首篇章的联系愈发明显。上文中曾提及第6首至第7首是第一次下方大三度小调→大调进行,诗人试图要“解脱”,“即使心碎也不怀恨”,虽然不怀恨,心碎是诗人要直面的事实;但直到第16首的升C小调,整部套曲的终点,诗人才是彻彻底底地在“比科隆大教堂圣克里斯托弗更强壮的12个大力士”的帮助下埋葬了他的爱情和痛苦,从此两不相见。

表7:下方半音错位至“导音解决”式再现

结语

注 释

参考文献

作者简介

* 本文原刊于《乐府新声》2017年第4期,来源于“帕纳索斯音乐俱乐部”公号。

(编辑:张凡)