纪念 | 韩东晖:求学与远征——苗力田先生的大学生涯

今天是苗力田先生逝世22周年的纪念日。当年跟先生读书的时候,有时候听他讲讲青年时代的经历,聊一聊民国时代的逸闻,既可以缓解论证二论背反的紧张,也可以在承平岁月中居安思危。

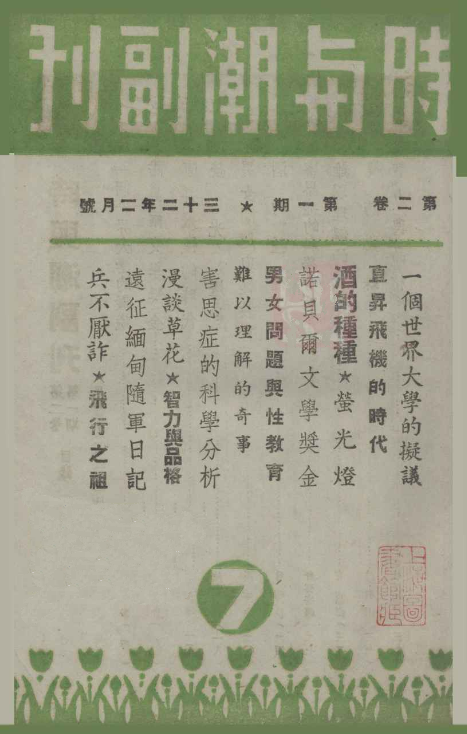

近年来,爬梳现代史之余,也在民国文献资料中寻找先生的足迹,令人激动的是找到了先生作为随军翻译参加中国远征军的日记。这76篇日记发表在1943年的《时与潮副刊》上,署名陆夷一一这是苗先生最常用的笔名。日记的时间跨度是1942年1月4日-5月24日,也就是从到达远征军部队到返回国内近五个月的时间,距今已整整八十个春秋。

在这里,我想结合图片资料,介绍苗先生大学期间的一些经历,并选录其远征缅甸随军记中的几篇日记。

青年时代的苗力田先生

苗力田先生生于1917年4月,黑龙江省同江县人。东北沦陷之后,他作为流亡青年中的一员南下,准备参加抗日救亡活动。1935年考入北平东北中山中学高中部。北平沦陷之后,他们再度流亡,从北平走到济南,又从济南沿黄河来到聊城。在那里,一位东北老乡,是当地抗日武装的一位军官,他对这些打算投笔从戎、抗日救亡的流亡学生说,抗日是我们的事,读书是你们的责任,等抗战胜利之后,更需要你们来建设我们的国家。于是,这些热血青年又踏上了读书求学的道路,就读于南京中山中学高中部。

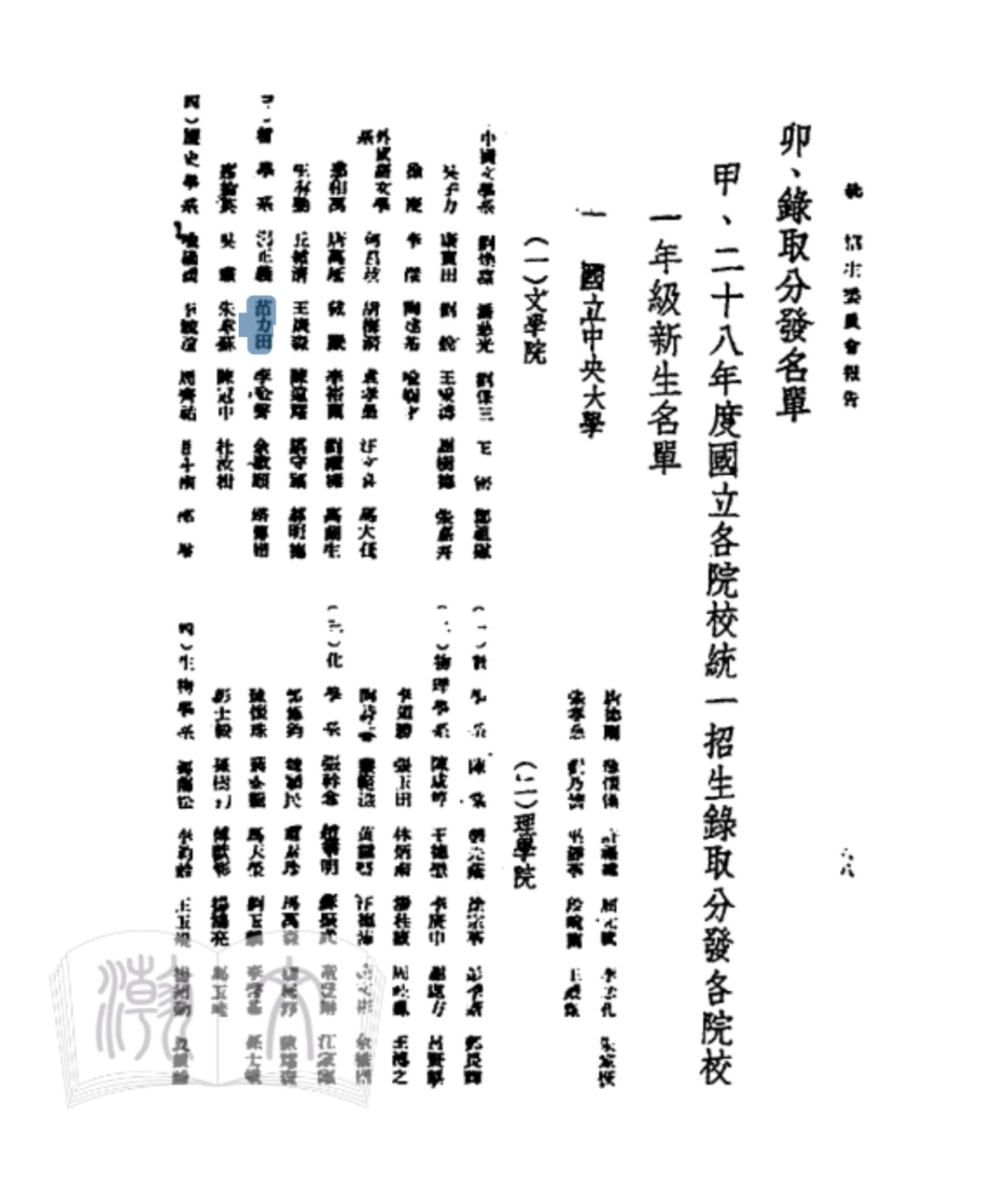

南京大屠杀之前的一个星期,中山中学全体师生逃出南京,经武汉、长沙来到湘潭。苗力田先生在此高中毕业后,与同班同学八九人徒步穿过湘西,跋涉千里,历经千辛万苦终于到达重庆,于1939年考入中央大学文学院哲学系学习,同期被录取的还有教育系的王玖兴先生。

一、求学

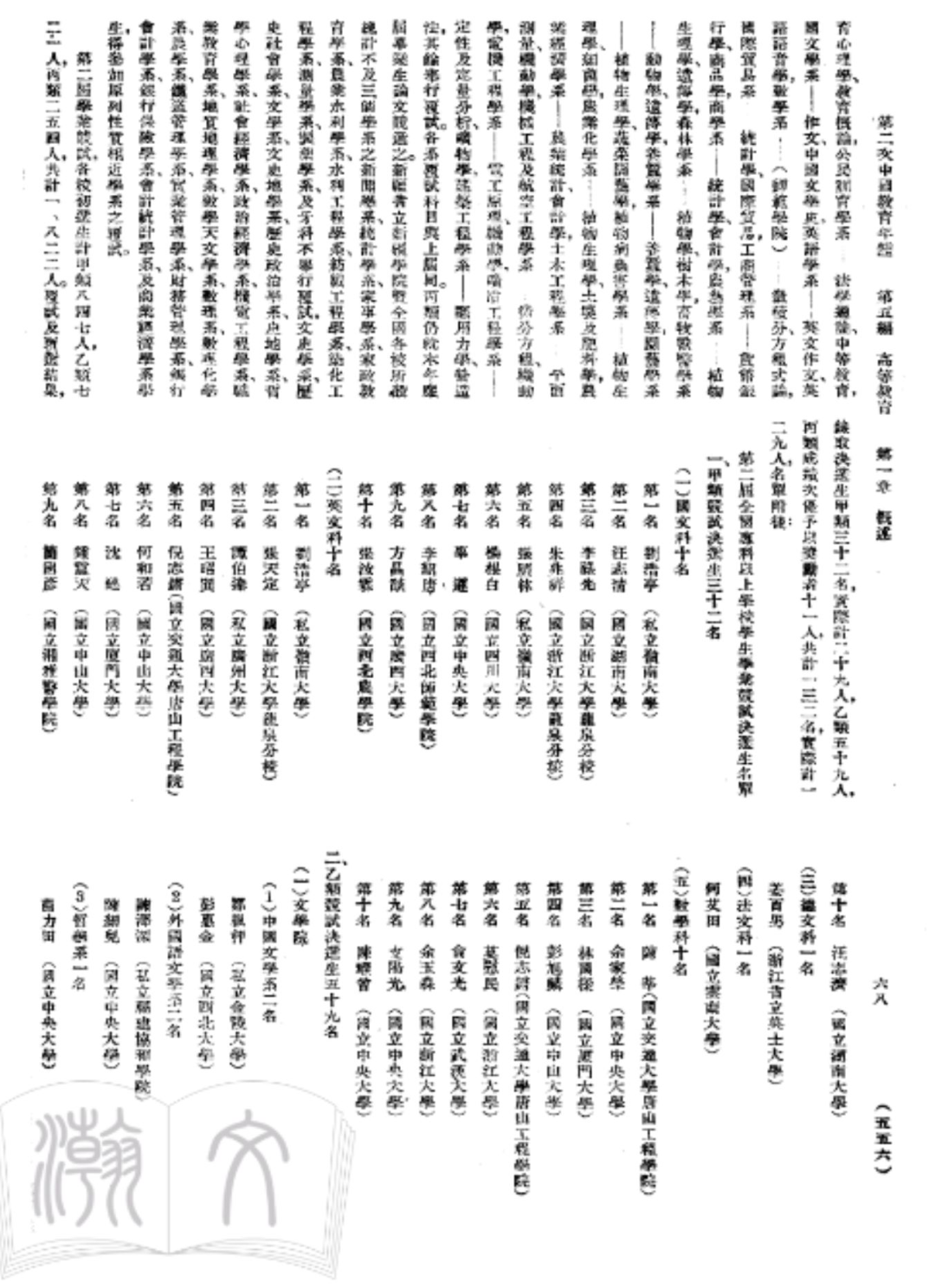

苗力田先生在中央大学求学期间堪称学霸。当时教育部为提高高等教育质量,从1940年起搞“学业竞试”。竞试分甲、乙、丙三类:甲类竞试国文、外语、数学三科,各院校一年级学生可自由报考一至三科;乙类竞试各科系主要科目,各院校二、三年级学生可自由报考各该年级指定之科目;丙类竞试毕业论文,各院校四年级学生一律参加。

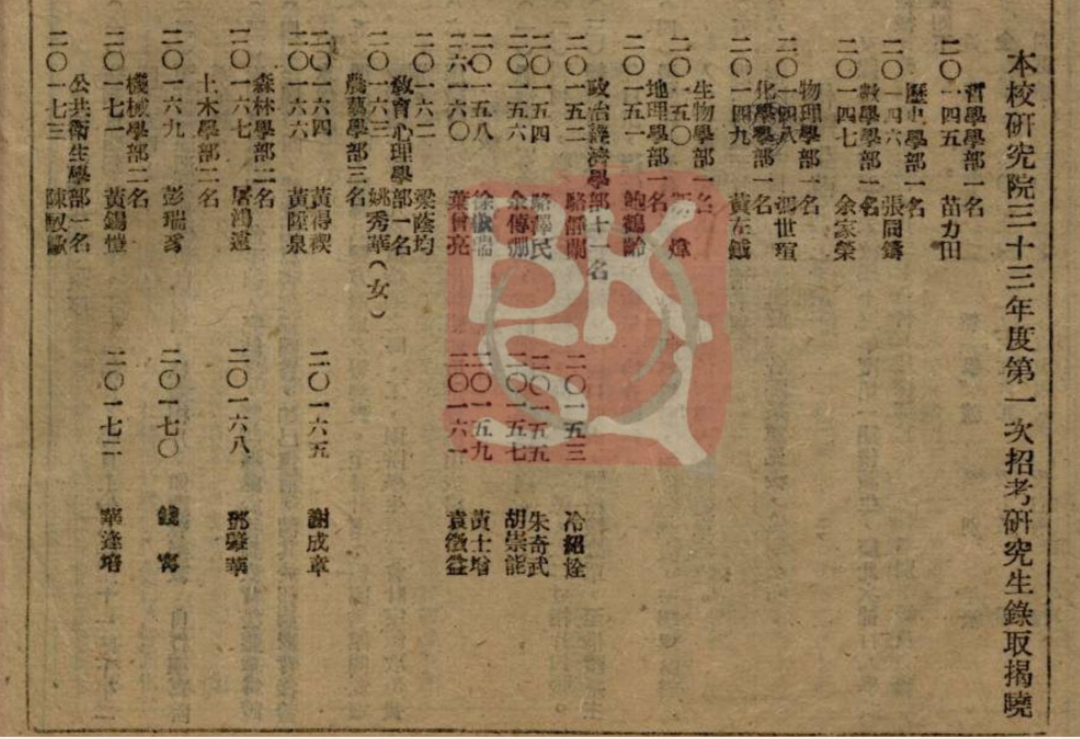

苗力田先生在二年级的时候参加第二届学业竞试的乙类竞试,并通过了初试和复试,成为全国132名决选生中的一员,由教育部奖给书券各三百元。图片是1948年出版的教育年鉴中刊登的名单,苗先生的名字在左下角。

在求学期间,苗力田先生还参加了《新华日报》自然科学副刊的活动,并开始阅读马列著作。在并不平静的书桌前,苗先生勤奋读书,广采博收,与宗白华、熊伟、方东美等先生交谊甚厚。这时的苗力田先生文思泉涌,曾以陆夷、辛白为笔名在重庆《国民公报》文学副刊《文群》和《新蜀报》文学副刊《蜀道》上发表了许多散文和杂文。

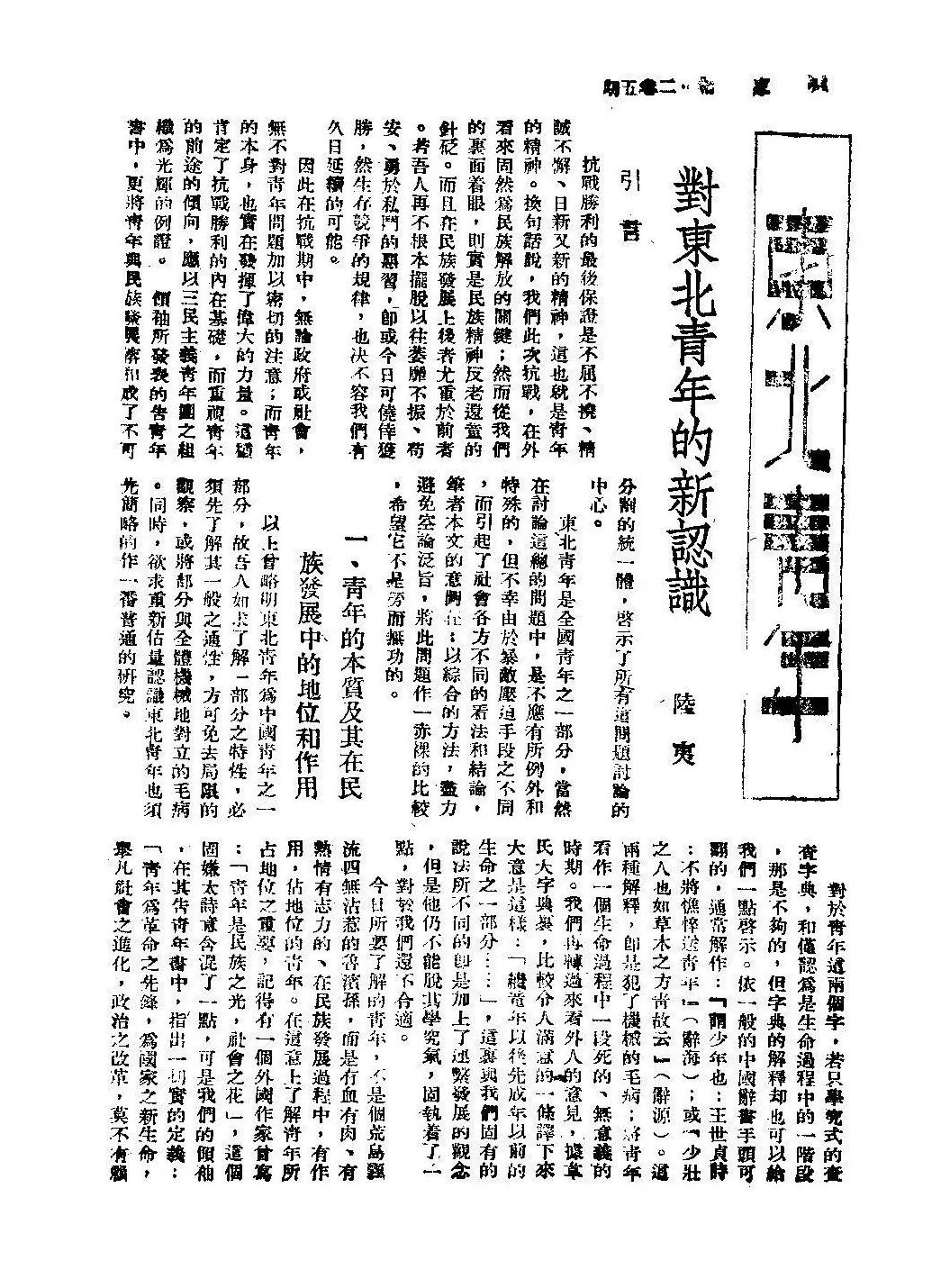

尤其值得一提的是,苗力田先生始终不忘自己作为东北青年的使命感,不忘自己对故土白山黑水的思念和未来建设故乡的憧憬,写下了“国立东北中山中学校友总会成立纪”、“东北青年教育的展望”、“对东北青年的新认识”等文章。

大学毕业后,1944年,苗力田先生考取中央大学研究院哲学研究所三年制研究生,师从著名哲学史家陈康先生攻读古希腊哲学,获文科硕士学位。图片是中央大学校刊上研究生的录取名单。

抗战胜利后,中央大学于1946年迁回南京,先生研究生毕业后留校任哲学系助教,讲授哲学概论、伦理学等课程。在上海和重庆《时事新报》学术副刊《学灯》及上海《大公报》学术副刊《现代思潮》上发表了若干篇学术论文,包括我们曾经介绍过的“作为自我具体形式的神”一文。南京解放前夕,苗力田先生不顾严重的脊椎结核病,积极参加护校运动,为中央大学完整地回到人民手中贡献了自己的一份力量。

二、远征

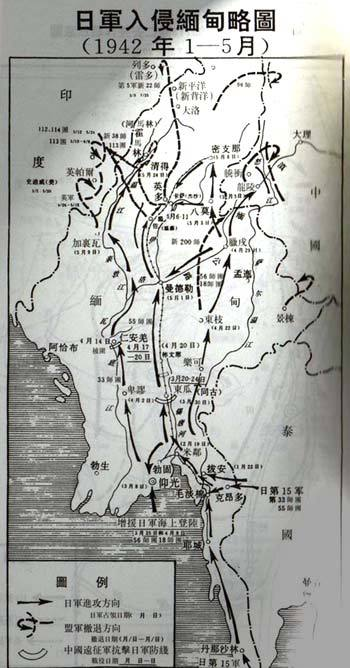

1941年底,太平洋战争爆发。1942年1月1日,26国宣言发表,世界反法西斯联盟正式成立。中国在独立抗击日本帝国主义四年之后,终于迎来了中、美、苏、英等盟国共同抗日的新局面。太平洋战场分为四个战区,其中中国战区包括中、缅、马、泰、印等。中国远征军就是在这个背景下赴缅作战,与驻扎在那里的英国军队一起抗击日军。

为了适应新的形势,国民政府军事委员会战地服务团制定了一个三千人的译员培训计划。教育部向西南联大、中央大学、交通大学、浙江大学、武汉大学、重庆大学等校分派了译员征调名额,并连续举办了九期译员培训班。其中西南联大就有400多名学子在此期间接受培训。这些学子有些被分配到驻印军,有些去了航空委员会,还有人去了战地服务团,此外,还有很多人被派到滇西远征军的各英美军联络组,其中既有人们比较了解的诗人穆旦(查良铮)、许渊冲,还有一些“学二代”,如梅贻琦之子梅祖彦、蒋梦麟之子蒋仁渊、冯友兰之子冯钟辽等(《大师之大——西南联大与士人精神》)。苗老师就在这一年应召成为中国远征军的随军翻译,从日记看,主要是与英军打交道。

中国远征军的事迹通过影视和战史作品的介绍,人们已经比较熟悉了,特别是1943年10月开始的第二阶段,中国驻印军和中国远征军经过严格训练和配备优势武器,凭借顽强意志和牺牲精神,取得了反攻作战的胜利,完全打通了中印公路,解除了日军对中国战场西侧的威胁。

但是在1942年上半年的第一阶段,由杜聿明为军长的第五军和甘丽初为军长的第六军组成的中国远征军,虽也有仁安羌大捷的短暂胜利,但还是在日军围攻下,激战十二昼夜始突围北撤,连战皆北,至八月初分头撤至印度和滇西集结,整个缅甸及怒江以西的部分国土遂落入敌手。

此次战役,由于指挥系统凌乱无能和盟国之间彼此观望不前,远征军损失惨重,特别是第五军在撤退途中,穿越被称为地狱之门的野人山(胡康河谷),山高林密,蚊蚋成群,给养困难, 疫疠丛生,部队大量减员, 由出征时的十万兵员,减至最后的四万人左右,在撤退中损失人数竟大大超过作战中伤亡人数。

当时已在西南联大外文系任教的穆旦是第五军207师的随军翻译,207师参加了自杀性的殿后作战,穆旦在撤退时穿越野人山,在印度又身染重病,可谓九死一生。顺便说一句,穆旦这位杰出的诗人、翻译家,成就卓著而命运多舛,1977年去世,1985年5月28日葬于万安公墓。这两位远征军的随军翻译,生前不知是否相识,去世后同在万安公墓长眠,又与5月28日这个日子巧合,不知是否天意。

相比穆旦,苗力田先生可以说幸运得多。他当时在第六军,根据日记中提到的“吾”师,应该能够判断是陈勉吾的暂编第55师。与作战相比,这个师似乎更擅长撤退。按照美国作家的说法:日军大部队袭击了这支部队,分散的各支部队很快被逐一击溃。这之后发生的事情在现代战争史上几乎没发生过:第五十五师就像是从空气中蒸发了。史迪威告诉记者贝尔登:“第五十五师一点踪迹也没有留下。这是我见过的最离奇的事情。昨天晚上还有一个师,可是今天它消失了。”(唐·莫泽:《太平洋战场的较量(中卷)—— 远征军》)

陈勉吾自己的说法是,第6军3个师,在缅甸真正打过仗的只有暂55师。苦战多日,死伤过半;他本人被日军炮弹击伤,他是被打垮的。要惩办,先要惩办站着看的,不战而退的。

此后,战败的第6军受到严厉处分,军长甘丽初被免职,暂55师师长陈勉吾交军事法庭审判,暂55师番号被撤销,第6军撤回云南的6000多人被编入第93师。

苗力田先生就属于撤回云南的这6000多人。从日记来看,由于苗先生只是某团随军翻译,不属于作战部队,因此没有被允许去前线,没有在枪林弹雨中的死亡威胁,对战役具体情况并不十分了解,但其经历依然极为艰辛。当然,鉴于当时的时代背景,我猜测日记中有很多内容是没有发表出来的。撤回云南之后,苗力田先生又在中缅边境工作了一段时间,在中美航空队“飞虎队”做随军翻译。“远征生涯”前后近两年时间。1944年,又重返校园,作为研究生继续学业。

三、日记选录

苗力田先生的日记连载于1943年的《时与潮副刊》,共五期。当时的编者说明是:

陆夷先生曾随军入缅远征,任翻译官,他的日记本来是拿给关心他的朋友们看的,编者觉得其中许多记述一定是读者们所希望知道的,所以商请陆先生略加整理,在本刊发表出来。

三月九日

早晨,大家洗完了脸,一个传令兵从东方,穿过中央的田壩子,向团部走来。

他带来的消息使我们极端兴奋。二营出击了。这是中国兵数百年以来,在本国领土外的第一次战斗。因为敌军——泰军及少数日军——这些日子不断地向这集中,并从景迈向这方向赶修汽车路。据得到的情报计算起来,在我们正面一带的敌人,总数已超过1万——我全团只有1700人。这些敌人近一二日以来,也开始向我推进。敌我双方派出的搜索部队,常常遇见,互击而退。根据这一切的情报判断,敌人有进攻企图。与其以弱敌强,不如争取主动,所以决定先给他们厉害尝尝,便派人出击。

出击的队伍虽只是一小部分,但必须准备大规模的战争。第一,因为对于泰军的战斗力如何,这还是初次交手,不敢断定,更不敢断定这次攻击是一定成功的。第二,敌军的兵力十倍于我,一经挑起战争,就有受其反扑的可能。

根据以上两点理由,团长自己带了一部分军队去,在第一线与团部驻地的中间点的一个小镇上,配置起来,以防万一。整个的下午,所有的人都焦渴地等候战果的报道,但没有一点消息。向晚时分,师部来电,命令预备队向前推进,也许司令官们把情形误解了。在我看来,现在还不到成熟的时候,事态不会怎样严重。

一开仗,血是免不了要流的。早晨去送信给G先生,请他有一个准备,等候伤兵。听得出击的消息,他高兴得像个小孩子一样。他从床上跳下来,喊着:伟大的中国兵!

三月十日

傍晚同G先生一起在林子里散步。这一带的森林每晚都有很美的落日。我好久心情没有像今晚这样坦放过,更久的,没有这样有智慧有情趣地谈过话。树林中很寂静,金黄色的山径异常的平坦,有一两只不知名的鸟隐在看不见的树枝上叫着。平静的光从树梢上斜散下在,落到地上之前,又被别的枝子接去了。

我们的心,分沾了这宁静,谈一些关于和平的话。他不满意英国对缅甸人的待遇,他很迫切地期待着和平。他说他想家,他喜爱自然,把他的乡土风情描述给我听。昨天一位英国军队里的少尉,访问过他,他给他讲了不少战争的故事,但这一些显然是引起他很深的印象。他批评说,他们是以“玩血为乐者”。

最后把话带到如何处置希特勒的问题。他提议说,不要杀他,也不要惩罚他,应该在这里——他用手指着被众树围绕着的一块空地——给他盖一间小房子,叫他引入我们这样,在夕阳下散步,他便会领略到和平的心境。

“你想他能后悔吗?”我问。

他肯定地点点头说:“你想一个疯子,在他病好了后,再回忆过往的举动,能不后悔而自怜吗?”

三月十一日

关于这次出击的故事,是回来送报告的人讲给我听的,记在下面:

营部在晚上接到情报,就是一部敌人已经进占了60里外国境上的一个村子,大约三百人,有继续进犯的样子。考虑了敌我悬殊的情形,于是便决心以少数的人去夜袭。来送情报的人就是负责带路的。

我们所用的做情报工作的人,都是借重于华侨。他们在这一带有的做小贩生意,有的携带鸦片。因为避免缅泰两国缉私人的眼睛,他们每一班人,在这原始的林子里,都有自己的道路,他们可以不踏一步大路,在夜里从这个村镇到那个村镇,从缅甸到泰国。部队在这里由于他们的帮助,曾收集了不少宝贵的情报。

派出的人一共四组,每一组都有轻机枪一挺,八九到十个战斗兵,每组由一个班长率领,一个华侨带路。计划的是,派一组去到敌人的归路上埋伏,阻止敌人的增援,其他三组便三面夹攻。把三挺机关枪构成一个使敌人抬不起头来的火网,并使他暗中自相残杀。

根据带路的人自己的估计,从我营到敌营,走直径大概不能超过40华里。以每小时走8里计,在夜11点出发,预定晨4点钟到达目的地,正是拂晓进攻的时候。

10点30分,各组自行吃了饭。连长嘱咐的话,如沉着,不接近敌人不打枪等应该嘱咐的话,四个小团体便消失在门前的黑林子里了。在选人的时候曾起了很大的困难。这困难是每个人都想去,都要争这第一功。得到前去的人心里非常的欣喜而骄傲。

是月黑头天,林子里什么也看不到,只能听见自己的脚踩到枯叶上的声音。引路的自己也带了他私人的武器,除了领路而外,他还要去实际打仗。八九个人一条黑线跟着他,在林子里顺着树的疏密情形向前蠕动着。他们钻在林子里面,可是这并没有路,只不过是没有被树挡住而已。每个人都非常焦急,走了一刻便有人轻轻地问:“还没到吗?”或是“还有多远?”领路的人只重复着同一句话:“不远了,不远了。”班长愤怒的看着腕上的表,4点钟接近了,又过了。……

“这就是。”在将近5点钟的光景,领路的停下来,指着一点火光说。这火在他们一百米以内闪动着。“散开,匍匐前进,听我的枪声,我不打枪不准打枪。”班长下了简短的命令。人都散开,伏下了。但距离下这命令,没有几分钟的时间,狗在吠,一声枪响了,他们在越过鹿柴的时候,先惊动了狗,又被敌人所发现,机关枪和步枪一齐响了。敌人住的村子在山坳里,下面发出了混乱的声音,敌人开始还击,以子弹所带的气流声辨别起来,敌人的抵抗是沉着的,射击也很准确,而在很久以后,在敌军的两侧才听见我们的枪声,他们显然是到得更晚了。

听见两边的枪声,下面的敌人吵得更厉害,但仍然继续抵抗。天已经快亮了,张班长心里着急,便把机关枪交给别人,自己冲下去。一会儿敌人住的房子着了火,还击的枪声渐渐地稀,以至于停止了。

弟兄们也跟着冲到焚烧的房子前,发现他们的班长躺在血泊里,大家跑过去,“挂彩了吗?班长?”但班长挥着手叫他们:“散开,不要集拢在一起,先去掳夺战利品,天亮后就不好办了,我自己退到后面去等着你们。”

天亮后,他们才发现自己的错误,原来他们把敌人的路口遮断了,迫使他们不能不舍命抵抗。他们检点着缴来的两支步枪,及其他的物品。张班长的伤在小腹上,很严重。肠子拖出来,脸没有血色。他拒绝别人抬他,他催着其余的人赶快回营,晚了倘若是被敌人发现了,他们,反来追击便全体都要受危险。但旁人不管他,还是背着他,直到他死后,在快死的时候,他说:“我当了5年兵,打了5年仗,挂了3次彩,第一个死在缅甸,我甘心了。”

除了阵亡的张班长之外,还有两个受伤,一个16岁的孩子伤在腿上,另一个下士伤在臂上。

三月十二日

今天有伤兵送下来。那个伤臀的重一点,躺在床上不语;那个伤腿的孩子,便坐在床上抚弄着当作赏金的5个银卢比,张着大口笑,还是不断地在讲,他是怎样受的伤,是怎样“摸”上去的。

卫生队长主张他的伤口应该缝,请G和护士们帮忙。听着说是行手术,G惶恐起来,他说:“我们的东西还没有来到,怎么办呢?”更没有可罗芳,但听着卫生队长说,我们正在行轻手术的时候,是不用什么麻醉剂的,而根本也没有什么麻醉剂可用。

他奇怪:那么你们用什么来代替呢?

“我们用英雄故事来鼓起被行手术者的勇气,而叫他自己去承受的。”

“啊!有这种事情——神奇的中国兵!”他感动地说。

“你可以把你所用的故事告诉我吗?我将写信告诉我在美国的朋友。我将把这个中国替代麻醉剂的故事写出来,叫全美国人都知道。”

我告诉了他关羽刮骨疗毒的故事。他记录在日记本上,并交我改正了他对于中文名字的拼音,好像中国的一切神奇,在他的面前正渐渐显示了出来,他的眼映着,放着光芒。这热情坦率的友人是看感激的。

三月十五日

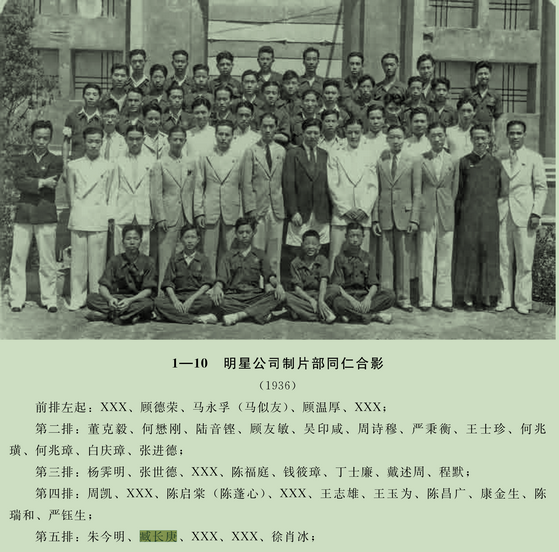

昨日黄兄伴着师长来视察,臧长庚兄并带着他的电影机来,准备着拍一些新闻片。臧兄是粗壮豪爽的北方人,中国电影制片厂派他来拍新闻片子,前次我们出国的片子便是他拍的。不过非常之不幸,他拍的四大卷片子,在从昆明由飞机运往重庆的途中,因为飞机失事全都损失了。谈起这事,他非常伤心,说是敌人于陷仰光后,又开始向北进攻,中部情形紧张。G又奉命回调。这封信送到的时候,恰巧我在那,他读完了来信,非常的沉郁,邀我出去散步。他将信给我看,那信上写,我们已陷入敌人的包围圈内,总站命令他立即撤退,G非常之痛苦,做了很多的辩诉,并决定明日立即启程。

四月九日

从师部派来的管理情报的参谋,早上从前方回来。吃过午饭后在一起玩扑克。自从上月一度紧张后。玩扑克、砸椰子几乎成了我们全部的生活。尽管别人想这里是怎么战斗,我们却在闲散着。

一面玩着牌。一面谈着在前方搜集到的几个案子。他忽然想起了一件事似的,从衬衫口袋里掏出记录册来。他说:给你们一点东西看看。

那是一张年轻的孩子的照片,宽额头大眼睛。在照片的背后用铅笔写着:张某某,廿一岁,生在泰国,祖父广东某县人,某日被敌人派往某某、某某一带刺探我军军情。

正在我们全心都倾注在牌里去的时候,卫兵忽然来报告说,有几个老百姓要来见。我的心里直觉地跳了一下,我说:要不是他来刺探军情吧?那可省了我们的力了。

哪里那么巧的?别人反对着说。听说有人来见,我们的卫士们一起过来,站在楼口上,因为不能不防避,尤其是在已经知道了近日敌人派过来好多华侨做间谍之后。军队里便是这样的捉摸不定。一分钟前欢颜畅笑的华堂,马上便会化作血肉横飞的沙场。

一个矮矮的年轻人走进来。他还没走近梯子,我们的参谋叫我一声。把楼里的记事册又掏出来。就是他。我听了突然心往上一撞。看别人的脸。也非常紧张,看着他一步一步地爬上楼梯。

“我是投到我们自己的人里来的。”他鞠了一躬之后,便坐在地上,扇着帽子取凉。“泰子兵派我来做密探,可是等我来了之后,人家告诉我说,中国队伍开进来啦。我在路上便想,要探听嘎拉兵还倒没有什么,可是中国兵,我也是中国人哪,虽说是在泰国长大的,我祖父和父亲都常常告诉我说,我是中国人,叫我念中国书,我要是给泰子兵探自己的人的消息,那岂不是——”他沉吟着,想找一个他所记得适当的字。

“那便是汉奸”,别人提示着说。

“是汉奸,对,是汉奸,我不能做汉奸,不过没有情报,我又不敢回去,所以我决心来投了,这——这是我的枪。”他从腰里把一只大左轮枪掏出来,顺从地放在地上。

这幕喜剧的最高峰已经过去,大家脸上露出安逸兴奋的颜色,参谋说你来的正好,不然怕你也免不了要来,青年显然不懂这话的意思。参谋便把手里的照片递过去。虽然是这个人,那照片上的影子显得苍老的多。他一看便明白了一切。他变了色。他的脸还是苍白的,手在抖着。“这——这——这是怎么的?”他口吃着问,好像他的一切计划,结果发现了是一场欺骗一样。

不过我们安慰着他,他渐渐又恢复知觉,开始在我们有系统的讯问下,报告泰军及日军的活动情形。

这件事深深地感动了我,晚上躺在床上许久不能入睡,我想着这时代真是在所有的浪漫时代中最浪漫的一个,在所有英雄时代中最英雄的一个。一个人为了多么一点点、一点点从祖父嘴里听来的传说,一个印在宣传册子上的名词,便烧沸了血,发出对故土对血族最大的忠心和最真挚的爱来……

五月十一日(芒察)

我们于9日出了芒吞,一直往北走。在离开的时候,我骑着马在镇上走了一趟。自己在心里想,这一生也许不会再到这个地方来了吧。又看到那个小姑娘。她看着过路的队伍,面部上的表情,看来是非常淡漠。我关心她的命运。一个礼拜之后,也许更少一点的日子,泰国兵便回到这里。他们对她将如何呢?我的马渐渐地赶上了大队。

离开芒吞的第一夜,是住在东塘,第二夜住在白沙。这两个村落还有人家。因为原先是属于我们这团的防区,所以居民们还特别亲昵一点。他们肯留在家里,肯把牛卖给我们。

昨日,在到达白沙之前,在林子里便听见飞机声。这东西现在并不妨碍我们的行动。森林做了良好的掩蔽物。它非它的,我们走我们的。不过到达白沙之后,听说是芒察被炸了。也许泰军在炸过之后要进攻吧?这个地方,我们留了一排人。可是正面八九里外便有数千的泰国兵。

关于这三天的行程。可简略地做如下的叙述。在第一天。因为刚出芒吞的把子,还是平坡路。到了第二天,山便渐渐地陡了起来。山坡陡峭。上坡是骑着马臀,下坡是骑着马颈。总之,鞍子从来不曾放在它所应该放的地方。

在第二天中午的时候,全部的行程须在一个宽约5尺,泥没到膝以上的水沟里,走三四里。两边完全是峭壁,阴冷,看不见太阳,脚下是烂泥,流水,冷得深入骨髓,使人时时发抖,要倒下来。

在夜里芒察的守军才来报告敌机轰炸的情形。这一排人在高地上的阵地被发现,也许是他们很清楚我们没有防空设备,飞得很低投下弹来,结果将阵地附近的民房烧了几间,我们的士兵死了一个。伤了两个。

芒察是一个很大的平壩子,比芒吞要大的多。据说这里出一种草,可以做很好的席子。在夷语里hsat,即是席子。所以芒察,要意译即是“席镇”的意思。

11日上午很早便到了芒察,自白沙到芒察镇,大约有八九里,全是平路,路边有茂密的森林,很有点像中国的北方的样子。若是这些地方全被开发起来。那一定是一个很丰富的农产区。

队伍没有米吃了,决定在此地采办给养。到庙里去看臧兄。从芒畔出发,在芒吞看到过他一次。自芒吞出发,又是三天没有见到。医生正在那里给他注射葡萄糖,他病得非常之弱,眼睛似乎都张不开。他每天都赶不及到夜营地,便在担架上,山林露宿。而差不多每天都下大雨,淋着他,他是他的发烧更增加。

不过他的神智还是非常清楚。他时时在讲他的机器,和他的片子,怕被浸进去水。最后,他说:我要死了,我不能活了。

我想安慰他,可是只紧握着他的手,相对无言。

米在这里并不是好收集的。居民逃了,到深山里去了,土司也逃了。但这回却见到我们过去的政策的成功,这地方本来是刘营在此驻防,在奉命增援缅中战场时,调回去了。他们在走的时候,居民对他们非常的依恋,于是我们便扩大宣传,说刘营长回来了,刘营长回来了。于是,居民土司都从山里搬出来。我们这一团都得到了很充分的米和食盐,还有青菜。

五月十六日(芒因)

关于臧长庚

苗力田先生

● 深切缅怀王以铸先生|“翻译是件麻烦、费心但挺有意义的事”

关注我们