重读古典学前辈 | 杨宪益 :《奥德修纪》中译本序

编 者 按

晚近十余年来,我国学界的西方古代经典的翻译和研究有了显而易见的可喜发展,但前辈学者在艰难岁月中的筚路蓝缕仍值得感念和追忆。为此,“古典学研究”公号特开设“重读古典学前辈”专栏,以呈现我国古典学研究的历史足迹,激发我们在“伟大复兴时代”奋力前行的心志。本文系著名翻译家杨宪益先生于1964年4月为《荷马史诗:奥德修纪》(上海译文出版社,1979年)撰写的中译本序言。

杨宪益先生(1915-2009)

……困难不在于理解希腊艺术和史诗同一定社会发展形式结合在一起。困难的是,它们何以仍然能够给我们以艺术享受,而且就某方面说还是一种规范和高不可及的范本。

一个成人不能再变成儿童,否则就变得稚气了。但是,儿童的天真不使他感到愉快吗?他自己不该努力在一个更高的阶梯上把自己的真实再现出来吗?在每一个时代,它的固有的性格不是在儿童的天性中纯真地复活着吗?为什么历史上的人类童年时代,在它发展得最完美的地方,不该作为永不复返的阶段而显示出永久的魅力呢?……[1]

诗人荷马被女神授以桂冠

世界上许多古老民族都有过长篇的史诗。我们通常所谓史诗,是指一个民族在它的幼年阶段,即从野蛮进入文明阶段,用诗歌体裁所记录下来的古代神话传说的长篇创作;有些古老民族的史诗是在早期奴隶社会阶段开始形成的;荷马的史诗就是这样;也有些民族形成较晚,日耳曼民族的《尼泊龙之歌》,法兰西民族的《罗兰之歌》,英国的《裴欧沃夫》等就是这样。这些都是著名的欧洲古代史诗作品。在亚洲,古代著名的史诗作品也很多;印度的《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》,就是很重要的史诗。印度的两部史诗开始形成很早,可以同荷马的两部史诗产生情况相比,但是被写成定稿却是在较晚时代。此外,世界各个民族还有不少民间流传的长篇叙事诗;这些严格说起来,不能算是史诗,因为它们的内容不是叙述古代的英雄事迹,只是人世间一些悲欢离合的传奇故事;史诗一般都是以古代神话传说和部族所崇拜的英雄事迹为题材的。

《奥德修纪》旧译常作《奥德赛》;这种译法并不很恰当。首先,这部作品的希腊原名完全用音译应作《奥德赛亚》;《奥德赛》的音译大概是根据英文转译的;其次,这个字的意思是“关于奥德修的故事”。奥德修在古希腊英雄故事中显然是一个箭垛式的英雄;许多古代神话传说都集中到他一人身上,其中有很古老的传说,也有后来加上的故事。古代希腊还有过好几部业已失逸的史诗,里面都提到奥德修的故事;希腊悲剧和诗歌里也有不少关于他的传说;从这些记载看来,关于奥德修的传说大致如下:

从这些传说看来,我们可以看出《奥德修纪》这部史诗并没有包括关于奥德修的大部分传说,他的早期经历都没有写进去,他的老年和死亡也没有提到;史诗里只提到攻下伊利昂城以后,他在海上又经历了十年的艰苦漂游,以及他怎样回家复仇的故事。故事叙述方法并不是平铺直叙,而是釆取了中途倒叙的方法;故事先讲天神们在奥德修已经在海上漂游了十年之后,决定让奥德修返回故乡,这时奥德修在家中的儿子也出去打听关于他长久失踪的父亲的消息;女神卡吕蒲索服从天神的旨意,在留了奥德修七年之后,同意让他回去;他到了腓依基人的国土,在那里他向国王阿吉诺重述了过去九年间的海上冒险,阿吉诺派船送他回到故乡;从卷十三以后的下半部则是叙述他回乡以后的事;这样处理显然是经过慎重考虑的,因为奥德修的海上冒险故事是许多传说合成的;如果从头一项一项讲下去,史诗就要变得冗长单调了。它的结构似乎可以说明这是一位会讲故事的古代诗人精心创作的结果。

关于荷马这个名字,西方学者们也有过种种考证;有人说这个名字是“人质”的意思,就是说荷马大概本来是俘虏出身;也有人说这个名字含有“组合在一起”的意思,就是说这个名字是后人附会出来的,因为史诗原来是许多短篇传说组合而成。这些文字上的考证看来好像很有语言学上的根据,实际上都是些主观猜测,没有多少道理。

古代传说荷马是个盲目的乐师,这倒是颇为可能的。古代的专业乐师往往是盲目的;我国古代记载里的乐师是这样,在民间也有很多盲目的说唱艺人,这是因为盲目的人不能选择其他职业,所以只好依靠记忆歌唱词曲来维持生活。《奥德修纪》卷八有一段描写这样一位古代乐师的片段可以作为说明,

古代欧亚大陆曾有过很多文化中心;在公元前二千五百年,或更早到公元前一千年初叶,地中海东部的爱琴海一带曾有过一个繁盛的早期奴隶制文化;这种文化同亚洲大陆的关系非常密切;这是由于亚洲西部和埃及更早就有了繁盛的早期奴隶制文化,而当时欧洲还是蒙昧未开的地域;所以如果说这种地中海东部的文化是属于欧洲的,不如说它是属于亚洲的更为妥当。这个古代文化中心包括小亚细亚西岸,达达尼尔海峡,地中海东部的克里特岛以及巴尔干南部一带;它与南方的非洲沿岸和古老埃及文化也有一些联系。关于阿凯人远征攻打特罗人的东方重镇伊利昂城的传说是有相当历史根据的。在十九世纪末,德国学者谢里曼曾在小亚细亚海岸的希萨里克发掘这个古城的遗址;根据考古发现,这个古城曾经在公元前二千年到公元前一千年间被毁过多次,至少有九次之多;其中第六次被毁可能就是伊利昂战争的历史根据。有些学者曾提出一种可信的假设,即根椐当时航海情况和地理看来,这个地区控制了古代通向黑海的通商路径,而黑海又是古代西方通向东方必经之地;为了获得东方的粮食和财富,地中海东部的人民不惜一次又一次地冒险渡海去攻下这个要塞;著名的寻找金羊毛的希腊神话也反映了古代人在黑海一带航海的历史事实。

迈锡尼的黄金面具

在迈锡尼,考古学家曾发现古代的巨大陵墓和巨石建筑的城址和石狮,陵墓里还发现死者所穿的华丽服装和金银首饰,以及装在死者面上的黄金面具和精美的青铜兵器;这些发现证明古代迈锡尼的霸主阿加曼农的传说也是有根据的。在二十世纪初年,英国学者伊文思又在克里特岛发现了重要的古代文化遗址;这里有较迈锡尼为早的文化;发现了两座规模巨大的古代王宫,又有工场、库房、陵墓等,还有很多有精美图案的陶器、青铜的雕刻和兵器、反映舞蹈和战斗狩猎等场面的彩色壁画,还有一种类似象形的古代文字。这里的文化与迈锡尼的很接近,但是更早一些;这是一种青铜器文化,其年代约在公元前二千多年到公元前一千多年之间。这种以克里特岛为中心的文化到了公元前一四五〇年左右,由于遭受到巨大的自然灾害(在克里特岛以北发生了强烈地震),或其他人为原因,开始衰亡。爱琴海文化中心由克里特岛一带转移到迈锡尼等地。这时有些北方部族开始南移,在希腊地方建立了新兴的但是文化较低的前期希腊文化;这大概就是史诗里所说的阿凯人或阿戈人;这时铁器也逐渐代替了青铜器。

古希腊陶器上战争场景

从过去一世纪间西方考古学家的发现看来,史诗里所描写的一个繁荣的地中海东部的早期奴隶制文化中心是确实存在的,并不是诗人的幻想;这个爱琴海文化的衰亡是公元前一千多年的事;从那时起到公元前六七世纪雅典文化兴盛时期,中间还间隔有好几百年;关于早期希腊文化怎样形成的历史,我们虽然有不少传说和考古资料,但是知识上也还存在不少空白点;因此我们还不可能完全解决史诗中的一切问题,但是这些问题将来总会完全弄清楚的。

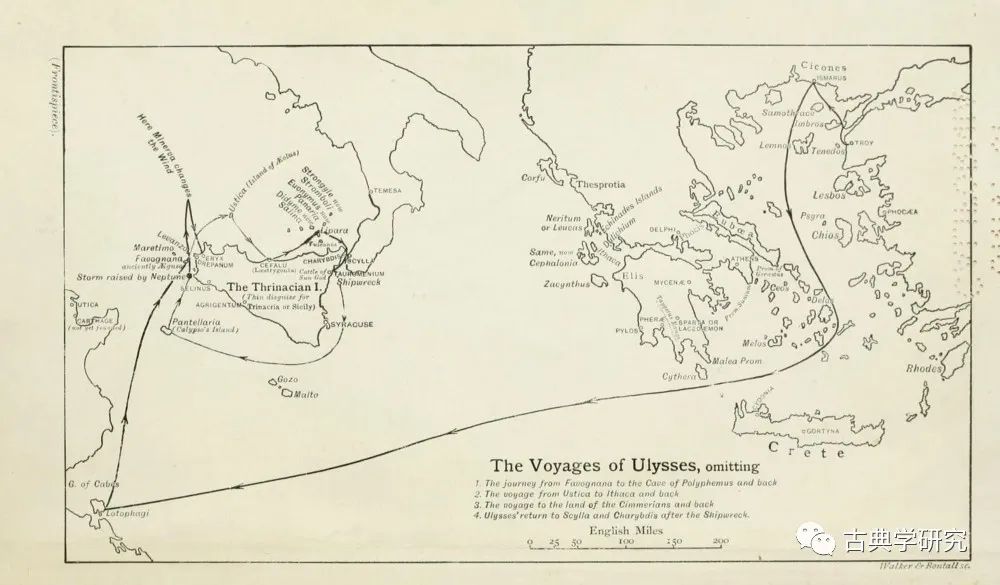

这种地理知识的局限使得这些早期希腊人认为他们世界的边缘有一条大海环绕着,这条大海他们叫作“奥刻阿诺斯”。我们古代祖先认为他们所居之地是“中原”,是天下的中心,四面都是蛮夷地方,再过去有海水环绕,叫作“瀛海”;实际也是一样的道理。由于早期希腊人航海还没有罗盘针,又认为世界是圆形的,所以史诗里所说的方向也并不准确;史诗里所描写的在他们世界的辽远边缘上的各种奇异故事,如海中怪物斯鸠利和卡吕布狄等,有人考证是在西方的西西里岛附近,也有人认为是北方黑海一带的古代传说。那种人吃了就会忘记家乡的蒌陀果,有人认为是埃及一带的莲子,也有人认为就是伊拉克一带的枣子;近东一些民族从古以来就是拿它当粮食吃的。

虽然早期希腊人的足迹并没有超过地中海东部的范围,但是通过其他古代种族,他们也间接获得若干关于远方的知识,甚至获得一些远方的物产,来增加他们的财富;虽然古代旅行非常困难,但是东西方文化的交流还是大量存在的。在希腊文明兴起之前,近东的腓尼基人就以航海著名;通过腓尼基人,早期希腊人听到不少红海到印度洋一带的传说故事;通过北方的斯鸠塞人,他们又得到不少关于黑海到中亚地方的零星知识。西方学者发掘伊利昂城遗址时曾经发现一些玉石做成的斧头;根据他们的研究,这种玉石并没有在亚洲西部发现过,只有我国新疆于阗一带才有;这似乎暗示公元前一千多年的伊利昂城同中亚细亚一带已经有了间接的贸易来往。再举一个例子:在《奥德修纪》卷十九里,当奥德修同潘奈洛佩讲话时,他描写了奥德修在国外所穿的一件衬衫,

总之,古代地中海东部的早期奴隶制文化肯定曾从亚非两洲的文化得到丰富的养料;反过来,荷马史诗里若干故事也在亚非文化中有过反映,也许原来就是从亚非地方起源的。根据罗马记载,荷马史诗曾经传到印度,对印度古代文学有过影响。后日唐宋时代的大食商舶和中亚的商队又继续传播了这些故事,在《一千零一夜》等中古时期阿拉伯故事中就可以找到荷马故事的痕迹。所以如果我们在古代中国的传说故事中找到一些荷马史诗里的故事,这也不足为奇。下面我们就举几个例子谈谈。当然,在民间故事中,类似巧合的很多,并不一定就来自一源;但是其中有一些太相像了;考虑到古代东西方文化有许多交流的事实,有些互相影响也完全可能。

《水经注图·沔水篇》(局部)

杨守敬、熊会贞 编,清光绪年间刊本

《水经注》引用三国时来敏的记载,提到一个秦王用石牛计兴兵灭蜀的故事。“秦惠王欲伐蜀,而不知道;作五石牛,以金置尾下,言能屎金,蜀王负力,令五丁引之成道,秦使张仪司马错寻路灭蜀,因曰石牛道。”李白的著名诗篇《蜀道难》里所说的“尔来四万八千岁,乃与秦塞通人烟,地崩山摧壮士死,然后天梯石栈方钩连”也是指同一传说。这个故事同奥德修用木马计攻下伊利昂城的故事有些相像;秦国也是长久不能征服蜀国,最后用巨大石牛引诱敌人,使他们把石牛拖进去,才打进蜀国的。一个用木马,一个用石牛;一个故事里的英雄是足智多谋的奥德修,一个故事里的英雄是张仪,而张仪也是一个善用智谋的人物。我们知道亚历山大东征时,曾到达中亚细亚一带,而亚历山大又很喜欢荷马史诗,在东征时经常阅读;荷马史诗里的故事会不会这时也传到中国西部呢?这个可能性似乎也是有的。

基尔克把奥德修斯的同伴变成猪

《奥德修纪》里女神刻尔吉(又译基尔克)用巫术把人变成猪的故事可以在近东一带的许多民间传说里找到。罗马阿普留的《变形记》里就有用魔术把人变成驴的故事,中古时期许多关于非洲东岸的记载里都说这种传说在当地很普遍;《诸蕃志》里说非洲东岸的中理国“人多妖术,能变身作禽兽”;马可•波罗的游记里也曾提到。我们的《太平广记》里保存了唐代孙颜所作《幻异志》的一则故事,叫作板桥三娘子,这也是一个会用魔术的女人。有一个名叫赵季和的过路客人,在板桥地方经过,在三娘子的客店投宿;三娘子在食物里放了药,把许多客人都变成驴;赵季和幸好没有吃;后来他用智谋战胜了三娘子,又终于饶恕了她。这个故事同《奥德修纪》里关于刻尔吉的一段是非常相像的。板桥这个地方在唐宋间是中外交通要地,是大食等国海舶财货聚合的中心,所以这个故事可能是大食人从近东地方带来的。

《太平广记》又保存了一则唐代故事,内容同《奥德修纪》的独目巨人故事非常相像。

天宝初,使赞善大夫魏曜使新罗,策立新王,曜年老,深惮之。有客曾到新罗,因访其行路,客曰,永徽中,新罗日本皆通好,遣使兼报之。使人既达新罗,将赴日本国,海中遇风,波涛大起,数十日不止,随波漂流,不知所届,忽风止浪静,至海岸边,日方欲暮,时同志数船,乃维舟登岸,约百有余人。岸高二三十丈,望见屋宇,争往趋之,有长人出,长二丈,身具衣服,言语不通,见唐人至,大喜,于是遮拥令入室中,以石填门,而皆出去,俄有种类百余,相随而到,乃简阅唐人肤体肥充者,得五十余人,尽烹之,相与食噉,兼出醇酒,同为宴乐,夜深皆醉,诸人因得至诸院,后院有妇人三十人,皆前后风漂为所虏者,自言男子尽被食之,唯留妇人,使造衣服,汝等今乘其醉,何为不去,吾请道焉。众悦,妇人出其练缕数百匹负之,然后取刀,尽断醉者首,乃行至海岸,岸高,昏黑不可下,皆以帛系身,自缒而下,诸人更相缒下,至水滨,皆得入船,及天曙,船发,闻山头叫声,顾来处,已有千余矣,络绎下山,须臾至岸。既不及船,虓吼振腾。使者及妇人并得还。

这一段故事很多地方都同《奥德修纪》里的故事一样,只是没有说巨人只有一只眼睛;这里的巨人吃了五十多人,史诗里只吃了六个;这里的巨人被杀掉,史诗里只弄瞎了眼睛;这里他们带走了几十个女人,史诗里是几十头羊。此外许多相同的地方恐怕不会都是偶合。

独目巨人追杀奥德修斯等人

德国学者劳尔于一八五一年曾发表过一本荷马研究,还有德国学者威廉•格林于一八五七年曾发表过一篇关于独目巨人传说的研究,从他们的考证中我们可以看到类似《奥德修纪》里独目巨人故事的传说在欧亚两洲相当流行。在十二世纪末法国就有过用拉丁文写下的这个传说,说有一个巨人吃了九个伙伴,后来这些人的领袖用计弄瞎了巨人的眼睛,又假装成羊,从巨人的两腿中间逃走。在十三世纪又有一个突厥地方传说,关于一个妖怪名叫德培歌兹,它只有一只眼睛,每天要吃两个人和五百头羊,后来一个年轻人弄瞎了它的眼睛,然后逃走了。在《一千零一夜》里有关于一个航海的人辛巴的冒险故事,其中之一也是漂到荒岛上,走进一个妖怪的宫堡,妖怪吃了他的伙伴,但是在第三天辛巴乘巨人睡觉时,弄瞎了它的眼睛,然后逃走。但是巨人扔出石头打坏了船只,只有辛巴同两个伙伴能够逃脱。此外在塞尔维亚,在罗马尼亚,在爱沙尼亚,在俄罗斯,在芬兰,都有类似传说,不必详细一一介绍。从这个传说的普遍传播情况看来,我国唐代的长人故事也可能来自一源。

以上我们已经大略介绍了有关这部史诗的一些背景知识。这部古代著名史诗的内容是如此丰富,无论从历史地理考古学或民俗学方面都有许多值得探讨的东西;限于篇幅,关于背景知识方面,我们就介绍到这里。在本文开头,我们谈到如何批判接受古典遗产问题;荷马史诗是将近三千年前的作品;无论荷马是怎样伟大的诗人,当时人的思想感情总是同我们有很大距离。史诗真实地描绘了早期奴隶制社会的人的精神面貌;史诗里的人物典型是形象鲜明的;他们的思想感情是与当时社会发展的形态相关联的;我们应该用历史唯物主义的眼光去分析史诗里的人物性格,认清他们的精神世界同我们的有怎样的不同;这不但有助于我们分辨古典作品的精华与糟粕,也有助于我们更好地理解这部史诗。

在这早期奴隶社会里,农业和畜牧业都非常落后,这些被称为“英雄”的领袖们虽拥有大批奴隶为他们劳动,生产还是很落后的;因此航海去侵略别人成为获得财富的主要手段;尤其是当时的希腊人从北方大陆南移到地中海群岛,来自更落后的地区,艳羡东方的古代文明和财富,自然就更想航海到处劫掠。在这种情况下,侵略战争就变成是正常而频繁的举动;不过在不断对外侵略的过程中,有时也会遇到强大的敌人,吃到苦头,在《奥德修纪》里就有不少这种例子;但是遇到这种事情的时候,他们只认为这是由于他们过分贪得无厌,或者是上天要毁灭他们;如果他们能劫掠到一些牛羊和俘虏,安全回来,他们并不认为这件事本身做得不对。古代希腊奴隶制文明从开始就是扩张主义性质的;这是奴隶制度本身所决定的。荷马社会的人对战争的态度不但同我们今天的看法完全不同,就是比起封建社会的人也还要落后得多。这是我们应当指出的一个方面。

奥德修斯之妻与众求婚人

史诗里对奴隶的看法,拿我们今天的眼光来看,更是非常错误的。荷马时代的英雄们到处劫掠,一方面是要获得粮食财货牲畜,一方面也是要获得奴隶;奴隶对他们来说只是一种生产手段,同牲畜差不多;奴隶社会的文明就是在大量奴隶辛勤劳动的基础上产生的。一个人也许原来是个养尊处优的富家子弟,但是一旦他被外地人俘虏去,转卖成为奴隶,他就变成同牲畜差不多的东西,变成别人的财产;遇到这种事,他只好自认倒霉,认为这是天意,不可违抗;他也不敢起来反抗,因为他的主人可以随意用残酷的手段把他处死。从史诗里我们可以看到很多这样的例子;奥德修在故事末尾,杀了求婚子弟后,又处死了许多奴隶。当他杀死了出身高贵的求婚子弟之后,他很怕遭到群众谴责,被驱逐出境;但是当他处死他的奴隶的时候,他并不怕任何人加以谴责,因为那些奴隶是他的私人财产,他有权自由处理,要杀就杀;而那些奴隶们也只能哭哭啼啼地伸颈待死,并不敢反抗。当时的人是认为人有贵有贱,有“君子”和“小人”之别的;一个人遭到不幸,变成了奴隶,就成为下贱的东西,不能同普通自由人相比了。

奥德修斯到达冥府

在史诗卷十一里,当奥德修遇到阿戏留的鬼魂时,阿戏留对他慨叹地说道,“我宁愿活在世上做人家的奴隶,侍候一个没有多少财产的主人,那样也比统率所有死人的魂灵要好。”我们不可误会这段话的意思,认为阿戏留在这里是替奴隶说话,认为奴隶也是人,同奴隶主一样;实际上这段话并不含有什么人类平等的思想;相反,它倒是在肯定奴隶的下贱地位;阿戏留不过是说一个人死掉了是很凄惨的;即使活着当一个下贱的奴隶也比死了受到尊荣还要强一些。这段话一方面固然反映了古代希腊人对生活的热爱,但同时也反映了当时人对奴隶的轻视。

史诗里还有很多迷信和宿命论的思想。原始神话是人在不能解释自然现象时创造出来的;到了诗人手中,为了讲故事的缘故,又增加了许多渲染和虚构;诗人在描写个别不同性格的天神时,他只能根据人世的观察经验来描绘他们,使他们更加形象化;在这方面来说,他知道这些故事是想象出来的,是虚构的;但是在另一方面,他还是相信命运和天神的存在;他对冥冥中的天神意旨非常敬畏,认为世人不能逃脱已定的命运。在人类早期社会里,宗教崇拜和战争是两件大事;我国古代有这样的说法,“春秋大事,唯祀与戎”;信仰天神和命运在荷马时代并不足为奇;这种迷信和宿命论思想在史诗里也是大量存在的。

荷马史诗里也反映了当时妇女的地位低下。当时人轻视妇女的思想在《奥德修纪》里有大量反映。如卷一,帖雷马科虽然是潘奈洛佩的儿子,但当潘奈洛佩同他讲话时,他可以粗鲁地打断她的话,并且责备她道,

这些例子都可以说明当时男人怎样轻视妇女,有时甚至认为自己的妻子比家奴还差,更不可信赖。这种思想在我们看来实在非常离奇,也说明妇女当时是怎样遭受沉重的压迫。

奥德修是史诗里诗人极力描写的英雄;但是这个英雄的品质,拿今天的道德标准来看,也是同我们要求的不一样。当然他是勇敢的,而且能够经得住艰苦,百折不回;但是他非常狡猾多疑,处处运用欺诈手段,这也是很突出的。在敌人面前使用智谋来取胜,自然并不是坏事;但是他就是对他自己的儿子,自己的保姆家奴,自己的妻子,甚至对保护他的天神,也不讲实话。史诗里对于他的这种“足智多谋”是当作一种正面的东西来描写的。我们应该认识到,在人类刚刚进入文明的初期阶段,人与人的关系同后日不同,因此道德标准也不同;当时一个人只能依靠自己的双手和头脑来克服到处存在的危险,来保全自己;狡猾多疑在那种情况下不算是不正当的行为。荷马史诗所描写的人的道德品质不但不能同我们今天相比,就是同封建社会的标准相比,也是大不相同的。

当我们考虑荷马史诗的艺术成就时,我们也应该一方面考虑到在那样古老的时代,诗人可以使用的艺术手段究竟是很有限的,自然也有其不足的地方;比如说,诗里重复使用的词句是很多的,啰唆不必要的形容词也不少,议论里前后逻辑性较差的地方也有一些;但是另一方面,我们也可以看到,当诗人可以使用的艺术手段是那样有限,史诗在艺术方面达到的成就也是很了不起的,而且在许多方面还是非常值得我们学习的。过去的荷马评论家往往走到两个极端;或者是专门穿凿考据,企图把史诗拆成若干部分,不顾它的艺术完整性,把一座华美的七宝楼台破坏成为零砖片瓦;或者把荷马史诗看作完美无缺,盲目崇拜它,认为它是一字不可易的天下绝作;这两种研究和欣赏荷马史诗的艺术的态度都显然不是正确的态度。

被缚的奥德修斯与塞壬

荷马史诗的诗体是一种六音节的格律诗,每行约有十二个轻重音,虽不用尾韵,而节奏感是很强的;这种诗体显然是为朗诵的目的而创造出来的;在朗诵的时候,大概还弹着琴弦来加强其节奏效果,同我们的民间弹弦说唱的艺人一样。由于这种叙事长诗本来是像我们的弹词或鼓书一类东西,当艺人说唱故事时,总免不了要重复不少惯用的词句,甚至重复整段。有些惯用的形容词甚至意思是不大通的。有些形容词的使用,虽然意思是通的,也只是为了凑足音节,在意思上并不一定真正必需。我们读荷马史诗的时候,同样可以随时都发现这种例子。在重复句子方面,我们可以看到许多“当那初生的有红指甲的曙光刚刚呈现的时候”之类;有些描写的片段,如关于宴会的描写,也常常整段一字不改重复使用。

在一些惯用的形容词方面,我们可以看到当诗里提到奥德修时,常常要说“足智多谋的奥德修”或“久经考验的奥德修”之类;当诗里提到女神雅典娜,常常要重复她是宙斯的女儿或称她为“明眸女神”;这些形容词的重复使用,只是为了音节上的需要,并不一定对本文意思有多少加强。史诗里当提到一个出身高贵的人,常常用“仪表同天神一样”之类的形容词,实际上这只是“高贵”的同义词,如果认真拘泥于字面上的意思,有时就会觉得形容得太过分一些了。方才提到常用来形容雅典娜女神的“明眸女神”一词,如果照字面上的意思直译,应该作“有猫头鹰的眼睛的女神”,这个形象并不太美妙;当然我们也可以把它译得古雅一点,译作“枭目女神”,但是这样直译并不能使原意很清楚;实际上这个形容词只不过是说她“目光锐利”而已。荷马史诗里当描写一个人在感情冲动时或情绪紧张时说话,常常说他是“用有羽翼的语言”说话;在译文中有时可译作“用严肃认真的口吻”,有时需要译作“用激动的口吻”,很难用同一形容词来表达原意。这个例子也可说明荷马史诗里文字表达手段还是比较简陋的,并不像后日文学的形容词那样丰富。

卡吕普索和奥德修斯

奥德修斯和瑙西卡娅在斯克里埃岛相遇

史诗里更多的一些比喻是比较长的;这里我们只能拿几个作为例子:如《奥德修纪》卷六,描写奥德修才看到腓依基人时的情景,“就像一头生长在荒野的狮子,冒着风雨,双目眈眈,勇猛多力,由于肚子饥饿,走到牛羊或野鹿群中,甚至想闯进坚固的庄园去袭取牲口”。后来史诗描写奥德修站在求婚子弟的尸体中间的情景,也是把他比喻作一头狮子,但是那时他就是一头凶猛嗜杀的狮子,而不是一头饥饿情急的狮子了;这些比喻都运用得非常恰当,大大加强了故事的气氛。《奥德修纪》卷六,当女神雅典娜使得奥德修形状变得更加漂亮,在他头肩上洒下一层光彩的时候,诗人描写这好像是一位巧匠“在银器上镀上一层黄金,使得器皿更加悦目”。卷十九描写潘奈洛佩哭泣的情形,“就像西风吹下的雪,在东风解冻时,在山巅融解,融雪使得江河满溢,正是这样,她流下眼泪,沾湿了美好的容颜”。再如卷二十二描写奥德修向求婚子弟们展开攻击时,

奥德修斯与妻子佩涅洛佩相认

就像人在海水中漂浮,惊喜看到陆地;他们精制的船被波塞顿在海上打碎,狂风怒浪冲击着,只有少数人从海里逃脱,身上结了一层厚盐,他们终于脱离灾难,欣喜登上陆地;潘奈洛佩看到了自己的丈夫,正是这样高兴,不让她的素臂片刻离开他的头颈。

卷二十四有一段描写鬼魂们啾啾地飞来飞去,把它们比成山洞里的蝙蝠,造成一种幽奇诡异的阴森气氛,“就像在幽异的山洞深处,蝙蝠成串地悬挂在岩石上;有时一个忽然掉下来,大家都惊叫着飞来飞去;那些鬼魂就是这样啾啾地跟随着他”。《奥德修纪》里像这样的绝妙比喻是很多的,这里不能一一列举,总之,从以上几个例子看来,我们也可以看出荷马史诗运用的比喻手法确有其独到之处。

荷马史诗不但善于使用形容词和比喻来增加原文的光彩和加强气氛,它同时也善于用简洁的手法,用寥寥数语,来表达很深的感情;像奥德修的狗阿戈认出它的主人,摇尾欢迎,但无力走近奥德修,最后它默默死去那一段,就是用着一种接近白描的手法,而效果却很感人;在卷二十二末尾,奥德修家里的人都跑过来欢迎他,

最后那三句话是那样简单,但是却是说得恰好,表达的感情是非常真挚的。

关于这部史诗的介绍就说到这里为止。关于这部史诗的翻译方面,首先需要说明的是本书的版本;现在的主要手抄本有两个是公元十世纪的,还有四个是十三世纪的;最早的印行本子是十五和十六世纪的;由于上面已经说到这些本子内容都没有什么差异,所以不存在版本不同的问题。这个译本主要是根据英国洛埃伯丛书的希腊原文翻译的,当然也参考了一些其他现代通行注释本子。在开始翻译之前也曾考虑是译成诗体好呢,还是译成散文好;最后还是决定译成散文;这是因为原文的音乐性和节奏在译文中反正是无法表达出来的,用散文翻译也许还可以更好使人欣赏古代艺人讲故事的本领。只有史诗开头的十行保持了原文的形式,一行还它一行,不过给它增加了尾韵,这是因为末尾用韵是我国诗歌的习惯,这样的做法也许还可以使它更像诗一些;这一部分所以用诗体翻译是因为荷马史诗开头几句是古代说书人的惯例,在说到本文之前都要先请诗歌女神赐给他灵感;实际上,开头来个引子也是为了让大家安静下来,好好听他讲故事;这同我们古代平话小说开头的几句诗的作用是一样的。

另外一点需要说明的是,翻译人名时,我把末尾的“斯”都去掉了;古希腊男子名字往往都以“斯”收尾,这同俄文里的“斯基”是一个道理;希腊名字的译音在中文里往往要四五个字或更多,去掉末尾的“斯”似乎要好记一些;这也不是由我作俑,过去人译“希罗多德斯”“亚里士多德利斯”“阿理斯多芬尼斯”等等也是习惯把尾音去掉的。这部史诗的翻译是在业余时间进行的,工作时断时续,加以自己的希腊文也不够好,中文表达能力也很差,译文是不够理想的;将来希望会有人拿出更好的译本。在翻译这部史诗的过程中曾得到许多朋友的鼓励和帮助,如周扬同志、冯至同志、罗念生同志等,我想在这里向他们表示一下我的感谢。

注 释

[1]《马克思恩格斯选集》第二卷第一一四页,人民出版社一九七二年版。

《奥德修纪》

杨宪益 译,上海译文出版社,1979年

《奥德修纪》

延伸阅读

电视短片《盱眙之子杨宪益》

(编辑:戴柳旭)