罗峰 | 自爱与慷慨:欧里庇得斯《阿尔刻斯提斯》中的道德困境

编 者 按

本文原载《外国文学评论》2021年第4期,感谢罗峰副研究员授权“古典学研究”公号网络推送。

欧里庇得斯的《阿尔刻斯提斯》(Alcestis)是一部非同寻常的剧作。[1]首先,由于此剧处于四联剧末尾,即萨图尔剧通常所在的位置,学界普遍视之为“准萨图尔剧”(pro-satyric play)。[2]除了文类归属引发的分歧,此剧的主题也颇不寻常。欧里庇得斯笔下的阿尔刻斯提斯挺身而出、替丈夫阿德墨托斯就死,不仅是古希腊文学史上首例替死的案例,而且似乎还成就了一种独特的德性。然而,此剧也让人疑惑:全剧虽以阿尔刻斯提斯为名,主人公却为何是阿德墨托斯,关注点也落在男性(而非女性)体验之上(see “Introduction”:xxii)?[3]同样令人费解的是,向来同情女性的欧里庇得斯[4]为何“一改常态”站到了“男性特权”一边(see “Admetus”:10,14)?但也应看到,阿尔刻斯提斯虽未主导全剧行动,她的死却构成了此剧的伦理核心,自始至终以成问题的方式贯穿全剧:不仅她本人做出替死的选择介乎愿意与不愿意之间,而且由替死引发的道德含混也接踵而至。她的死虽只出现于第一场戏,却在根本意义上影响了剧中主要人物的生活。

一

不可否认,随着技艺日趋发展,人的处境的确得到了极大的改善,索福克勒斯《安提戈涅》中堪称“人颂”的著名合唱歌唱段便充分展示了人类驯服自然的丰硕成果。[7]但合唱歌最后还是表明了人类试图征服自然的限度:人类在死亡面前依然“无能为力”。[8]归根结底人类终究难逃一死,无论技艺如何演进,都无法消除人的有死性这一根本属性。为了应对自然加诸人类的这一根本限度,传统诗人设想了很多种战胜死神的方式。[9]有别于传统诗人的设想,欧里庇得斯独辟蹊径地构想出“替死”的方案,想象人类以另一种途径应对凡人的限度(see Euripides:22-23)。但在《阿尔刻斯提斯》一开始,由替死现象引发的道德含混就通过生死界线的消失而初步显露。随着人类死亡的自然进程被打断,生与死的边界也开始模糊。在随后的场景中,我们会发现,不仅生与死的界线开始消融,死亡还将反过来影响生者。替死不仅改变了死者的状态,也对生者产生了重大影响。

《阿尔刻斯提斯》书影

剧作开篇表明,阿波罗的凡间儿子阿斯克勒庇俄斯因为使人类起死回生而遭宙斯雷击致死,阿波罗随后杀死为父神宙斯锻造霹雳的库克洛普斯以示报复,结果他因此举被罚前往人间服苦役,此时唯有阿德墨托斯收留了他。阿波罗觉察出阿德墨托斯寿数将尽,为了报答这位恩主,他诓骗命运女神与自己达成交易——只要本该殒命的阿德墨托斯能找到一位亲属代替他到下界去,“他便可以逃脱这临头的死亡” 。[10]于是,阿德墨托斯问遍了身边所有人,唯有妻子挺身而出。此剧的戏剧行动就以阿尔刻斯提斯的替死为开端。

尽管王宫上下皆知,王后将在今日亡故,宫中之人纷纷议论,“可这毕竟是定下的日子——”(《阿》:105),“我是说她今天必须身赴冥府”(《阿》:107),却无人知晓确切时间。由斐赖城的15名长老组成的歌队一上场就疑惑不解,因为在阿尔刻斯提斯大限之日,宫中为何毫无哀悼迹象:“这宫前为何这般寂静?阿德墨托斯的宫中为何听不到说话声?”(《阿》:77-78)宫中阒然一片,无人哭嚎,也无人前来哀悼:通过这种不合常理的场景设置,欧里庇得斯一开始就将问题指向了阿尔刻斯提斯令人费解的替死行为。

第一场渲染了生死未卜的不确定性氛围,随后借由歌队的祈愿式指向了必死性:他们虽希望王后逃脱不幸,但由于阿波罗的凡间儿子阿斯克勒庇俄斯已遭雷击,人类逃脱必死性的希望已经破灭,阿尔刻斯提斯在劫难逃(详见《阿》:122-131)。随着“满脸是泪”的女仆出场,歌队寄望于从她那里探得王后的境况:“我们很想知道,那女人是活着呢,还是死去了?”(《阿》:140)女仆的回答出人意料:“你可以说她活着,也可以说她死了。”(《阿》:141)这种“活着……死了”(καὶ ζῶσαν...καὶ θανοῦσαν )的表达令人感到匪夷所思:常识告诉我们,生死截然对立,两种状态不可能在一个人身上并立持存。[11]歌队长迷惑不解:人死了怎还会看得见阳光?

“看得见阳光”是古希腊人对活着的另一种说法。歌队在谈及阿斯克勒庇俄斯之死时就着意提到他“看不见阳光”。照常理,一个人当然没法既看得见又看不见阳光。此处的“生”与“死”均以分词形式出现在平行结构中,描述的无疑不是两种截然对立的静止状态,而是两种处于临界线上的进行状态。

因此,上述措辞的要害显然不在精准描述阿尔刻斯提斯的现况,即命若悬丝的临终状态(“她已经很虚弱,要死不活了。”[《阿》:143]),而是表明生死边界就此变得暧昧难分。生与死不再是人们常识和经验中所认知的阴阳两隔、泾渭分明,而成了一种可以同时并存的混沌状态:“照理该相继发生之事”同时发生在了阿尔刻斯提斯身上(see Euripides:29)。

The Farewell of Admetus and Alcestis

阿尔刻斯提斯的状况虽晦暗不明,王宫上下乃至整个城邦却皆已明了王后命不久矣(详见《阿》:156)。由于阿尔刻斯提斯的最终命运是“死”,当未来变得跟现在一样确定无疑时,“已知的现在与未知的未来的根本差别”就不复存在,由此再次指向了生死的消弭(see Euripides:29)。在开场白中,阿波罗就显示出这样的雄心:接过阿斯克勒庇俄斯的未竟事业,为人类谋取对抗必死性的“福祉”。悲剧感兴趣的往往是界线变得日益模糊的那一刻(see “Admetus”:13-14)。

欧里庇得斯也清楚,边界的消弭通常意味着失序与危险。随着生与死的边界逐渐消解,剧中整个世界随即堕入失序。在随后的戏剧行动中,剧作就为我们呈现了阿波罗对抗自然带来的一系列影响及困境:人类凭常识和经验极易分辨之事(生与死通常难以混淆)变得问题重重。随之而来的是伦理品质的模糊:替死者德性受损,生者宛若死去(see Euripides:29)。剧作由此揭示了一个古已有之的悖论:看似美好之物却可能给人类带来损害。就像潘多拉这个美丽的女子给人类带来万般不幸,阿波罗的“恩惠”也将损害恩主阿德墨托斯的德性。这种损害甚至悖谬地体现在剧中德性最为耀眼的阿尔刻斯提斯身上。

在剧中,替死不仅带来了生死界线的模糊,而且还导致了阿波罗神圣品质的下降。在开场白中,阿波罗就宣称他和阿德墨托斯两人都堪称虔敬,这一表达表露了其平等主义倾向。有趣的是,阿波罗并未把阿德墨托斯拔高至神,而是自降为凡人。[14]因此,阿波罗的个性在开场时便得以彰显:他特别愿意亲近凡人,而与剧中诸神(宙斯、命运女神、死神塔那托斯)普遍失和(详见《阿》:1-76)。

阿波罗反对宙斯的权威,显示出强烈的个人意志。诸神间的明争暗斗在古希腊传统诗人笔下司空见惯。在荷马和赫西俄德那里,诸神各有意志,而且为此引发了殊死争斗。这些争斗不限于天庭,还直接殃及人间。特洛伊与希腊十年鏖战的起因便是几位女神之间不睦。传统宗教具有内在缺陷,已然无法为人世正义提供稳固的根基。在传统诗人笔下,诸神依赖于凡人的献祭,甚至能用献祭和祈祷收买,人可用不义所得向诸神求情;诸神之间争斗不断,使自身和人类每每身陷困境。对传统宗教的内在难题及其给人世政治和伦理带来的困境,欧里庇得斯洞若观火,并以生花妙笔在剧中一一呈现。

二

阿尔刻斯提斯作为妻子的伦理身份在此剧开篇便得以凸显。阿波罗在开场白中强调了阿尔刻斯提斯的妻子身份:“阿德墨托斯曾找过所有亲人,问遍了他们……除了妻子外,他没有找到谁愿替他赴死。”(《阿》:15-18)随后,歌队明确将阿尔刻斯提斯的替死归结为传统女子德性:“我们大家都认为,她对丈夫来说是最好的妻子。”(《阿》:84-85)但随着阿尔刻斯提斯出场,萦绕在她身上的这种传统德性光芒逐渐黯淡,她的替死也呈现出含混不清的一面。

在呈现阿尔刻斯提斯的替死行为时,欧里庇得斯笔法含混。此前,观众仅知唯有阿尔刻斯提斯愿意献身,随后阿尔刻斯提斯本人在临终之际向丈夫交代后事时又强调了她作为个体的自由意志:“我要死了,我原可以不死。”(《阿》:284)欧里庇得斯通过并置自由选择与必然性这两种明显矛盾的要素,凸显了位于此剧核心的道德困境——不仅阿尔刻斯提斯处于令人困惑的状况,其意愿也被呈现为既自愿又非自愿(see Euripides:30)。欧里庇得斯先让阿尔刻斯提斯赢得普遍赞誉,随后又凸显了她对生的强烈依恋,使其自愿替死的荣耀大打折扣,而其德性的含混也在她向丈夫索要替死的“回报”中臻至顶点。

Alceste mourante,by Pierre Peyron,1785

诸多评论家注意到阿尔刻斯提斯令人费解的勇敢抉择,这种勇敢接近古风时期由荷马、赫西俄德等诗人形塑的贵族制下的传统英雄品质。研究者马坎托纳托斯就指出,替死的阿尔刻斯提斯“让我们想起那些临危不惧的英雄人物”,这些人物身上总是充溢着“不屈不挠的勇敢和坚定的决心”;但他接着又表示,阿尔刻斯提斯的果敢和坚毅与她私下表露的对生命的依恋和个人的痛苦形成了鲜明的对照(see Narrative:47)。[15]

的确,欧里庇得斯最初将阿尔刻斯提斯的替死行为描述得接近一种英雄德性,但随即这种德性又与她私下的悲戚及对生的依恋形成了强烈反差。阿尔刻斯提斯临死前漫步宫廷、精心梳洗,这些举止都透露了她对生的依恋。临终前她要求丈夫不得续弦表面上是为孩子着想,背后却暗含着强烈的意志:既然自己为丈夫献身(她着意强调了自己的意愿),那么无论她的要求多么苛刻,丈夫都不能拒绝:“且说你不能忘了我的/这番恩情。我决不会要求你对等的报答/因为没有什么像生命那么宝贵/你也得承认,我的要求是合理的。”(《阿》:299-302)

生命无疑是人最宝贵之物,阿尔刻斯提斯的德性也的确超乎常人:“夫君啊,你可以夸口说娶了最好的妻子,而你们,孩儿们啊,也可以说是最好的母亲所生。”(《阿》:323-325)阿尔刻斯提斯言辞中透露,这种异乎寻常的献身更像是出于她对个人的高度认可:在自视世间“最好”的妻子和母亲的阿尔刻斯提斯看来,倘若丈夫续弦,那简直是在“侮辱”她(详见《阿》:373)。“侮辱”(ἀτιμάσειν)一词的动词原形是由“τιμάω”(敬重)加否定前缀“-ἀ”构成。该词的名词形式“τιμή”(荣誉)激励着历代英雄投身沙场、舍生忘死,以成就不朽。在这个意义上,人的有死性恰恰构成了英雄主义的前提。阿尔刻斯提斯很像荷马笔下追求“荣誉”的传统英雄:为成就一种更高的自我而甘愿献身。[16]

欧里庇得斯笔下的阿尔刻斯提斯确乎与荷马史诗中的阿喀琉斯有着诸多相似之处:两人均在预先得知命运后做出赴死的自由选择。换言之,死亡于二人皆“可预知”。在这个意义上,死亡于他们而言原本也“可避免”。这种自由选择使两人的动机都与自爱联系起来。亚里士多德区分了两种自爱者:贬义上的自爱者和真正的自爱者。贬义上的自爱者通常追求金钱、荣誉和身体的快乐,将这些东西视为最高的善,认为自己得到的越多,就越能满足自己的欲望和情感,满足灵魂中非理性的部分;而真正的自爱者受理性的支配,他们总是做合乎德性要求的事情,使自己获得最高贵的、最好的东西。[17]

阿尔刻斯提斯选择替死主要是出于个人英雄主义的动机,她过度看重个人的荣誉并索取回报,在此意义上可谓贬义上的自爱者。阿尔刻斯提斯为丈夫放弃生命,并非如亚里士多德所说的,只是为自己保留高贵;她的种种苛求和对英雄荣誉的渴望表明她并非纯粹的“公道”(ἐπιεικής)之人(详见《尼》:1169a)。阿尔刻斯提斯的选择源于血气和欲望而非理性。但阿尔刻斯提斯毕竟愿意替他人献出生命,这又说明她的行为并非纯然属于贬义上的自爱。因此,她游移在贬义的自爱者与真正的自爱者之间,这导致她的道德看起来颇为含混,如此的言行使剧作充满了张力。

在与希腊领军首领阿伽门农的争吵中,阿喀琉斯宣称,他参与这场伟大的战争是想要名垂青史。阿喀琉斯和阿尔刻斯提斯都公然索要相应的“回报”,且将之视为一种正义。[18]不过两人的行为又有明显的差异:阿喀琉斯选择远征特洛伊的动机除了追求个人荣耀,还有对共同体的友爱。在传统诗文语境中,英雄人物为了追求“荣誉”而奋不顾身,这种超越必死性而通向不朽的途径须通过超拔自我、追求卓越方才得以实现。实际上,在古希腊,获得个人荣誉的前提乃是对政治共同体的认可。[19]与之相对,剧中的阿尔刻斯提斯完全被呈现为典型的私人领域中的女性,并不包含任何公共维度:不仅其动机是私人的,替死的过程也充满家庭气息。在这点上,阿尔刻斯提斯与进入政治领域、跟忒拜国王分庭抗礼的安提戈涅迥然不同(see“Admetus”:14-15)。阿尔刻斯提斯做出替死决定更像是一种在个人英雄主义的诱惑下做出的选择。

The Duel of Achilles and Agamemnon,by Giovanni Battista Gaulli,1695

马坎托纳托斯就认为,阿尔刻斯提斯毫不吝惜对自身德性的赞美表明,她之所以愿意替夫赴死乃出于一种“务实的”(pragmatic)考量(see Narrative:50)。阿尔刻斯提斯的德性不含公共维度,而更接近一种充满“自我”的德性,由此阿尔刻斯提斯的德性出现了惊人的下降,而就在此前,欧里庇得斯还把她抬高到“半神”的地位(see Narrative:40)。

说到底,阿尔刻斯提斯自视为“最好”是一种充满自爱的含混德性,她的荣耀因此也就成了一种更接近常人的荣耀。研究者格里高利表示,此剧核心就在于勾勒传统英雄伦理在雅典民主制下经历的根本蜕变:阿尔刻斯提斯苛求丈夫以及她的不情愿态度都与传统英雄人物有天壤之别,反倒更接近普通人的言行(see Euripides:19)阿尔刻斯提斯对自己替死意愿的说法前后矛盾:她最初明确表示“自愿”替夫就死,后来又明确否定了之前的说法:“这不是我情愿的啊。”(《阿》:389)这种矛盾态度严重损害了她的德性,使她更接近于普通人。因为正如亚里士多德所言,当一种德性伴随着痛苦和索取,也就不成其为德性了(详见《尼》:1120a25-30)。

结合此前阿尔刻斯提斯所用的“侮辱”一词,这种意味便愈发强烈。由于“τιμή”还含有“赎金”之意,这又给她的“荣誉”打上了交易的色彩。阿尔刻斯提斯表示即便愿意替死,她也要理直气壮地向丈夫索要回报,在此意义上,丈夫应她的要求许下的诺言也就成了其献身应得的报偿。阿尔刻斯提斯明确将死亡视为一种交换,这使得她的德性进一步下降,此为阿波罗的恩典带给人类的第一个损害的例证。[20]此前,女仆和歌队对阿尔刻斯提斯德性的一再颂扬表明她愿替夫就死堪称义举,但与传统诗文颂扬的“公义”相比,此处“义”的品质已判然有别。

在此,欧里庇得斯似乎显示出与传统诗人竞赛的雄心:倘若荷马史诗传达的教诲是必死性乃英雄主义的前提,那么深深浸淫于雅典民主文化的悲剧诗人欧里庇得斯则欲借此指出“必死性对芸芸众生同样重要”(Euripides:19)。欧里庇得斯将赴死的主角从荷马笔下在沙场舍生忘死的英雄替换成了雅典民主制下充满自爱的女性。阿尔刻斯提斯同样可以舍弃生命,但促使她做出选择的心理机制已接近普通民众。这点尤其体现在她要求丈夫哀悼自己的行为上。[21]阿德墨托斯不但没有拒绝妻子的请求,还立下重誓要终身哀悼妻子,弃绝一切宴饮和音乐(详见《阿》:337,343-347)。在古希腊人的观念中,这便已然被剥夺了所有的俗世快乐,换言之,妻子的死使王宫成了一处类似冥府的所在。

在《阿尔刻斯提斯》中,欧里庇得斯对传统英雄主义的精妙反讽,还展现在阿德墨托斯身上。迥异于幽居深宫的阿尔刻斯提斯,[22]阿德墨托斯身处政治世界,他眼中的国土与妻子眼中的家庭大相径庭(see“Admetus”:17-18)。但随后阿德墨托斯身兼丈夫与国王的双重身份也开始模糊。在哀悼亡妻时,阿德墨托斯的眼泪与欲望[23]格外惹眼(详见《阿》:1080)。作为国王,阿德墨托斯不仅在家中流泪(详见《阿》:199-202),还反常地在纯然由男性在场因而充满“行动和英雄行为”的公共领域涕泪滂沱(详见《阿》:510)。[24]由于在古希腊传统葬礼习俗中哀悼者通常是女性,阿德墨托斯的眼泪是缺乏男子气的表现。男性和女性社会角色的区分也由此被消解。[25]

三

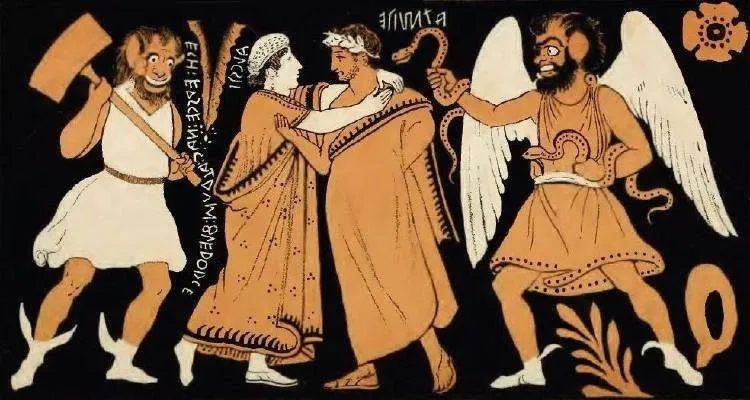

Alcestis ,Admetus and Apollo

阿提卡悲剧对邦民的教诲几乎总是通过引领观众去发现并反思现实社会伦理价值的矛盾和不足而实现的。[26]在《阿尔刻斯提斯》中,欧里庇得斯就敏锐洞悉了不同伦理价值之间的矛盾。通过揭示构筑雅典社会的两大伦理准则——友爱和好客(慷慨)——的冲突,欧里庇得斯检审了传统伦理价值体系内含的矛盾。[27]在剧中,阿德墨托斯不仅是冲突的肇始者,也身处矛盾中心。依照戈德法布的分析,阿德墨托斯身陷对妻子的友爱与对外客的慷慨的两难境地,而在推崇两种相互矛盾的价值的社会里,困境实难解决,欧里庇得斯便意图揭示此类“悲剧性困境”(tragic dilemma)。[28]

随后此剧更进一步暗示导致这种困境的根源即雅典民主制内含的个人主义。在智术师、自然哲人启蒙观念的支配下,雅典民主制内的新伦理观念日渐兴起,也促发了个人主义的兴起。从雅典政制的发展进程来看,民主制在萨拉米斯海战后达到顶峰,但这也恰恰是民主制衰落的开始,因为海战需要各种底层人(包括罪犯与奴隶)充当桨手,而这些人在战争胜利后索要相应的权利,进而促进了个人主义盛行,甚至促成了极端民主制。[29]

在剧中,欧里庇得斯通过描述由替死行为引发的一系列选择凸显了作为旧式贵族的传统德性在个人主义冲击下引发的道德混乱。在个人主义的影响下,连最具德性的阿尔刻斯提斯也在道德上显得含混。剧中由替死引发的人伦崩塌淋漓尽致地体现在阿德墨托斯奉行的自利原则上。[30]阿德墨托斯不仅主动找人替死、心安理得接受妻子替死,甚至还责骂父亲不愿替死。[31]这种自利还进一步体现在他的第二次选择上,即为迎接访客赫拉克勒斯,他背弃了对妻子许下的诺言。

从一开始,阿德墨托斯面对“不幸”表现出的自利行为便彰明显著。阿德墨托斯最突出的德性是好客/慷慨。剧作开场表明,正因其慷慨接待受罚期间的阿波罗,后者才千方百计地为他谋取免死的机会作为回报。此处有必要弄清慷慨在何种意义上方可称为德性。在《尼各马可伦理学》中讨论慷慨时,亚里士多德首先指明了慷慨之人的特征:“主要是在于把财物给予适当的人。”(《尼》:1120a10)但阿德墨托斯的慷慨一开始就遭到质疑:阿波罗因对父神宙斯显露肆心而受到惩罚,并以“佣工”身份出现在阿德墨托斯的宫廷里。[32]值得注意的是,在《阿尔刻斯提斯》中,宙斯强迫阿波罗为凡人服役,明显是一种惩罚(详见《阿》:1-7)。在这种情形下,阿波罗未必是接受慷慨的适当之人,阿德墨托斯的慷慨德性由此显得暧昧难辨。

亚里士多德在关于慷慨的论述中还表示,“慷慨的人也不取不当取之物”(《尼》:1120a30)。在剧中,当阿波罗为他谋得免死的恩惠后,阿德墨托斯不但接受这一恩惠,而且主动找人替死(详见《阿》:15-18)——由阿波罗与命运女神的交易而引发的不仅是神义问题,还有伦理问题:即便阿德墨托斯值得搭救,找人替死就没有伦理问题吗?纵然有人甘心替死,接受者就该坦然受之吗?

如果说阿德墨托斯在对待神祇阿波罗时身陷两难,那么在是否接待另一位英雄赫拉克勒斯这一问题上,他的选择就愈发显得可疑。为接待这位来客,阿德墨托斯刻意隐瞒了妻子新丧的事实(详见《阿》:540-542)。这种行为无异于表明随着生命逝去,死者的德性变得毫无价值,于生者而言,最明智的做法便是做出切合当下利益的选择。面对歌队的质疑——居丧期间接待赫拉克勒斯是“愚蠢”之举(详见《阿》:552),阿德墨托斯满口诡辩且毫不掩饰地宣明了他的实用主义理性(详见《阿》:553-560)。阿德墨托斯的这一选择令读者有理由相信,他同样会背弃向妻子许下的不再续弦的诺言。在剧末,阿德墨托斯虽不知道赫拉克勒斯带来的女子就是他起死回生的妻子,但仍从赫拉克勒斯手中接过这位女子的手时,打破诺言的意味便愈发明显。

Admetus' joy was beyond words when seeing his beloved wife,by Johann Heinrich Tischbein the Elder,1776

阿德墨托斯与父亲斐瑞斯之间的争吵指向了引发这种道德含混的根源。阿德墨托斯与斐瑞斯争吵的场景,充分展现了欧里庇得斯所擅长的论辩(agon)。[33]尽管古希腊悲剧的论辩场景几乎不能影响戏剧行动,但对于呈现戏剧人物的伦理品质具有重要意义。这场堪称古希腊悲剧中最刻毒的父子对骂,揭示了传统观念在自利观念下受到的冲击。[34]在阿尔刻斯提斯下葬那天,前来悼唁的斐瑞斯遭到儿子怒斥:“你实在是这世上最胆怯的人,这样老了,到了生命尽头,还不愿意还不敢代替你的儿子死……”(《阿》:642-645)在阿德墨托斯义正词严地斥责父亲不愿替死的那一刻,传统伦理对父子义务和责任的规约遭到了扭曲。[35]

对敬老观念根深蒂固的古希腊人而言,这番斥责骇人听闻。[36]从这场父子冲突中,我们再次瞥见了阿波罗改变人类自然死亡进程的影响。死亡的自然属性一经取消,伦理秩序就遭到挑战,对生的欲望导致了人伦秩序崩塌:父子都理直气壮地斥责对方。儿子的伦理品质固然在这场对骂中暴露无遗,其父的言辞也透露出冷酷的理性算计:斐瑞斯刚一上场便感激丧生的儿媳,只因她的早夭换得自己老有所依。在斐瑞斯看来,儿子的婚姻不过是一场有利可图的交易:“像你这样的姻缘倒是对人有利,那其余的都不值得缔结啊。”(《阿》:627-628)

不难发现,无论阿德墨托斯的斥责还是其父的自我辩护,出发点都充满自利的色彩。[37] 这种充满个人主义的自我关切,始终散发着对他人生命的无情和冷漠,而且体现在他们给对方提出的荒谬建议中:阿德墨托斯建议父亲生养更多儿子来尽孝,斐瑞斯则建议儿子多娶妻以便彻底摆脱死亡。这些建议听上去荒诞不经,却直指双方沁入骨髓的自私自利。斐瑞斯指责儿子“僭越了注定的命运”(《阿》:695),这一斥责揭示阿德墨托斯根本未意识到自己才是妻子不幸的根源;其后的另一句责难,即“你原是她的凶手”(《阿》:730)则挑明,阿德墨托斯的生命是以僭取妻子的生命为代价的。

尽管诸神的争斗似乎是剧中道德混乱的肇因,但通过给人类留出充分的选择余地,欧里庇得斯指明了导致剧中道德混乱的更深层根源——充满自爱的个人主义。友爱的原则奠定了古希腊共同体的基础。在亚里士多德看来,友爱不仅涉及共同体中个体与他人的关系,也涉及个体与自身的关系,亦即自爱(一种自爱最爱自己,另一种自爱最爱他人)。真正的自爱者总是渴求正义、节制等真正的德性(详见《尼》:1168b-1169b)。在这个意义上,无论剧中舍己献身的阿尔刻斯提斯还是损人利己的阿德墨托斯都不是真正的自爱者。

Hercules Fighting Death to Save Alcestis, by Frederic Leighton, 1869

阿尔刻斯提斯替夫赴死后,其德性不断遭到贬损。阿德墨托斯虽逃过一死,却把城邦变成了坟墓,并与双亲关系恶化。因此,人类对必死性的恐惧及其对终极自由的追求带来的最终结果是抹平了一切价值的差异,肆意释放了人性中最卑下的部分——阿波罗赋予阿德墨托斯的恩典反而促使后者萌生了对父亲有悖伦理的期待:父亲应替儿子赴死。故此,格里高利指出,面临危机时,这对父子都由君子而堕落为禽兽(see Euripides: 36)。

从戏剧行动来看,阿德墨托斯充满自利的自爱,使他在应对不幸时选择找人替死,随即导致妻子早逝,并由此带出了替死的道德含混。悖谬的是,替死非但没有成就献身者的德性,反而使双方的德性品质都不断下降:阿德墨托斯从一开始就自私地找人替死,随后又在理性算计中背叛了对妻子的诺言,进一步贬损了妻子的德性;而阿尔刻斯提斯的献身最初显得接近于勇敢,却同样因索取回报而失去了高贵。在赫拉克勒斯将她带回阳间后,在其丈夫背叛的映衬下,阿尔刻斯提斯个人英雄主义式替死的意义也消弭殆尽。

在《阿尔刻斯提斯》中,通过充分敞开由替死引发的普遍道德混乱,欧里庇得斯实际指向了引发人世伦理困境的原因。[38]这位舞台哲学家洞察了作为习俗价值重要载体的传统宗教的内在含混和矛盾:诸神之间的争斗引发了人世道德的混乱,阿波罗出于善意赐予凡人恩典,却最终导致道德含混和人伦失序。在帮助人类战胜死亡的道路上,欧里庇得斯让阿波罗与赫拉克勒斯携手并进,这一安排并非随意之举,因为两位神祇都追求一种不受约束的自由。无论是阿波罗智术师式的“聪颖”(出于对凡人的恩典而企图帮人逃避必死性),还是赫拉克勒斯的“勇敢”(为回报阿德墨托斯的招待,将阿尔刻斯提斯从冥府带回阳间),实则都是缺乏自制的表现。[39]欧里庇得斯通过将替死引发的道德混乱追溯至传统宗教,表明传统宗法已不足以支撑人世正义和政治完善。他在剧中充分描述了传统英雄伦理和礼法崩塌后个人主义的盛行。通过在剧中呈现由替死引发的失序,欧里庇得斯揭示了传统宗教的局限:作为古希腊人安身立命的根据,传统宗教充斥着自相矛盾的价值,又如何能给民众行事以依凭?但剧作家在很大程度上又指明,人世的品质说到底取决于人的自我选择。

通过描述由阿尔刻斯提斯替死而引发的道德含混,欧里庇得斯对自爱和民主制滋生的个人主义提出了批评:阿尔刻斯提斯最富奉献精神,也最接近传统的勇敢德性,但促使她做出选择的动机其实是基于自爱的个人主义,看起来虽与英雄主义相仿,但因缺乏公共维度而与之相距悬殊,且其德性也因苛求丈夫而下降。而阿德墨托斯的自利不仅使他坦然接受妻子的替死,甚至让他有违伦理地期待父亲替死,此后还出于功利主义理性背叛了对亡妻的诺言。在呈现阿德墨托斯之父斐瑞斯的性情时,欧里庇得斯同样指向了充满自利的自爱对道德和伦理的破坏:他以对生命时长的考量取代了对生命品质的考量。欧里庇得斯由此表明,充满自利的自爱对道德产生了巨大破坏,将严重损害人的品质并瓦解人世伦常。

注 释

作者简介

延伸阅读

(编辑:金政晗)

关注我们

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。