阮芝生 | 司马迁《报任安书》“推贤进士”解

编 者 按

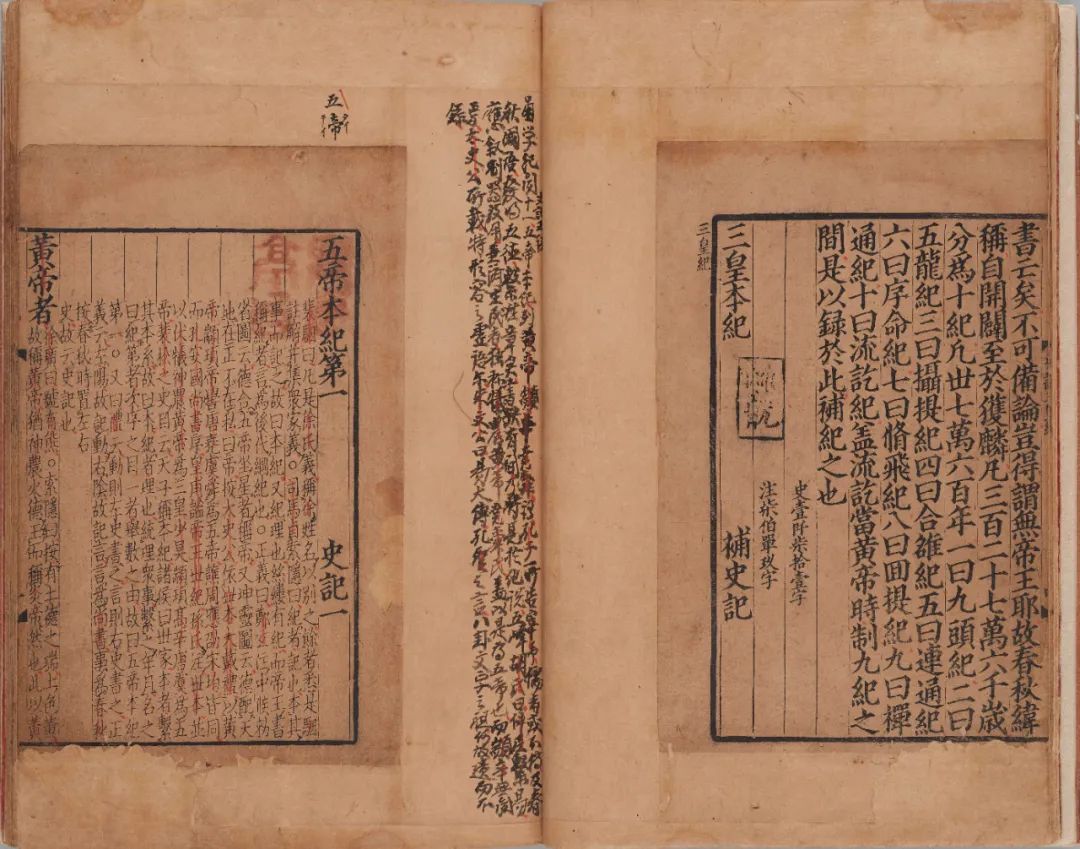

本文系阮芝生《司马迁之心——〈报任少卿书〉析论》之第三部分,刊于《台大历史学报》第26期(2000年12月,页151-205),题目为编者所拟。

有来书才有《报书》,《报书》见在,任安(字少卿)来书却不见了。《报书》的作年与真意至今尚且有争论,则来书的年月与内容自是不明。虽是不明,但并非不能探究,其线索保留在《报书》中。

载于李善注《昭明文选》,南宋绍兴年间建阳崇化书坊刊本

窃谓“推贤进士”非少卿来书中本语,史公讳言少卿求援,故以四字约来书之意,而斥少卿为天下豪以表其冤;中间述李陵事者,明与陵非素相善,尚力为引救,况少卿有许死之谊乎!实缘自被刑后所为不死者,以《史记》未成之故。是史公之身乃《史记》之身,非史公所得自私,史公可为少卿死,而《史记》必不能为少卿废也。结以“死日是非乃定”,则史公与少卿所共者,以广少卿而释其私憾。是故文澜虽壮,而滴水归源,一线相生,字字皆有归着也。——《艺舟双辑》(《安吴四种》,咸丰元年白门倦游阁刊本)

包氏此言是读书百遍、深刻老到的见解,但有不少学者会质疑:(1)《报书》内容根本只字未提救援一事;(2)任安犯了死罪,向知心朋友求援,却转弯抹角用隐语,这种滑稽嬉戏,绝非司马迁之所为;(3)退一步说,“推贤进士”是求援的隐语,那么“慎于接物”四字又从何处落实?(4)还有班固说的“责以古贤臣之义”,难道是无的放矢?[1]

(一)

事物都有阴阳、正反、虚实、显隐之两面,文章的写法也不例外。有直接、显白的陈述,也有间接、含蓄、婉转、隐约的表达。故作者的意思,有时“溢于言表”,有时“意在言外”。

贾谊《过秦论》通篇不提“汉”字,但其作意,除了“过秦”外,更重要的是在“讽汉”。[2]

史公写《货殖列传》讥“千乘之王、万家之侯、百室之君,尚犹患贫,而况匹夫编户之民?”只字未提万乘之天子,但其意实尤在天子患贫,这要参看《平准书》才明白。《河渠书》录武帝《瓠子歌》,看字面,“为我谓河伯兮何不仁,泛滥不止兮愁吾人”,武帝似乎“闵然有吁神忧民恻怛之意”,[3]以为史公录之“即所以予之”。[4]实则细研之下方知,史公录《瓠子之诗》非重其文辞,而是欲其自供;“悲”武帝有求仙之心,无恤民之意,以瓠子之决归之天事,致使久不复塞,令民长陷水深之中,而犹于《瓠子诗》中谴神罪人;史公并非“予之”,实乃讥之也。[5]

(二)

不论“推贤进士”四字是否为任安来书原文,如果任安来书只是要司马迁推贤进士,则实在讲不通。因为:

1、不论《报书》作于何年,史公写《报书》时任安已是即将执刑的死刑犯。对于一位即将被处死的老友,不去营救、安慰、鼓励他,却要赶在他死前回答解释他多时以前(不论是数月或数年)的一个建议——推贤进士。这不是太奇怪了吗?试问任安作何感想?别人可以不懂,史公为营救李陵含冤下狱时,不也是渴望朋友的帮助吗?结果“交游莫救,(那时任安做了什么?)左右亲近不为一言”,这是他的隐痛,他体会至深。所以他写《游侠列传》时,对那些“已诺必诚,不爱其躯,赴士之阨困”[6]的游侠给予相当的评价。

今故友有大难,不但不积极安慰,解救,反而努力回答跟眼前大难无直接关系的老问题,甚至通篇回信中大部分都谈自己的冤曲,这岂不是太无心肝!这个解法要能讲得通,恐怕吾人对司马迁人格的认识都要为之改观。

载于明王圻编集《三才图会》

(1)(司马迁)为李陵“游说”,在天汉二年(99B.C.),受腐在天汉三年(98B.C.);而任安予司马迁书,照时贤说法,早则在天汉三、四年(98–97B.C.),晚则至太始四年(93B.C.)或征和二年(91B.C.)。[7]

史公为李陵“游说”,即是“推贤进士”(详下第四小节),对一个已经或不久之前(一、二年至八年)曾因“推贤进士”而受“最下”、“极矣”之腐刑的朋友,又要力劝他“推贤进士”,试问任安是什么样的朋友,而司马迁还需要就此点为自己辩解吗?任安予迁书若在天汉三、四年,当时史公新创未愈,且尚未就任或才新任中书令;若在征和二年,则岂不是令他旧创复发?

(2)任安是武帝之亲信,自己亦可推贤进士,何必非司马迁不可。任安与田仁是司马迁青年时的朋友,但二人仕进较史公略早。二人一文一武,为武帝赏识,用为腹心爪牙。故田仁敢刺举三河太守,下吏诛死。任安已知担任过之职务,以郎中起家后,先为北军护军,后为扬州刺史、益州刺史,末为监北军使者。[8]

西汉京师有南北军,南军由卫尉统领,警戒宫城(宫的内层守卫则由郎中令掌管),宿卫天子;北军由中尉率领屯兵,拱卫京师,奉诏远征。北军是唯一的常备作战部队,其指挥权直接关系皇权的存亡,故皇帝都要直接控制北军,调发北军都要皇帝命将持节才可。任安先任北军“护军”,监临诸将,督察奸宄;后任监北军“使者”,为皇帝派驻北军的代表,是北军的监军,有权决定是否发兵。这都是视为亲信心腹才能担任的职务。[9]

元封五年(106B.C.),武帝分全国为十三部,部置刺史一人,职掌监察,以六条问事。武帝诏“令州郡,察吏民有茂才、异等可为将相及使绝国者”,[10]任安作为益州或扬州刺史,有向朝廷“奏幽隐奇士”的职责。而且,刺史每年“岁尽诣京都奏事”述职,有面圣上达之机会。

若说要借重史公当时为中书令,“尊宠任职”,说话有力,则需考虑到:第一,史公为中书令在天汉四年或太始元年初(司马迁自请宫刑,仅能减死一等,仍系狱中;据《汉书·武帝纪》,武帝于天汉四年夏五月赦天下,司马迁方能出狱。故其任中书令之时应在天汉四年末至太始元年初。王国维《太史公行年考》置于太始元年),则主张任安予迁书在天汉三、四年(98–97B.C.)的说法,因当时史公尚未为中书令,便站不住。第二,若任安予迁书在太始元年至征和二年间,则参考上文新创未愈,旧创复发的顾虑,亦不合情理。若说任安热衷仕途,想引司马迁为奥援,推任安之“贤”,进任安之士,则对方目前已是即将就死之人,除非事涉援救,否则现在回答这个问题岂不是时机不当,毫无意义,甚且滑稽?

“责以古贤臣之义”非无的放矢。

“贤臣”一词,在古籍中不时出现,但怎样才算是“贤臣”,并无明确定义。一般讲,五帝三王都有贤臣,夏之伊尹,殷之三仁,周之散宜生、南宫括以及春秋之贤大夫如楚屈原、卫蘧伯玉、晋叔向、虞百里奚、齐管仲、晏婴等都是。

司马迁在《管晏列传赞》中明白指管仲是“世所谓贤臣”,并说“语曰:‘将顺其美,匡救其恶。’故上下能相亲。其管仲之谓乎!”借此引伸,贤臣表现出来的积极面是“将顺其美”,要成全国君的仁心德意,一定会为国举才,不嫉贤、蔽贤而进贤,此即“推贤进士”。另一表现出来的消极面是“匡救其恶”,国君是非不明,赏罚失当,贤臣一定会忠言逆耳,谏诤补过。东汉王褒(子渊)《圣主得贤臣颂》云:“及其(贤臣)遇明君遭圣主也,运筹合上意,谏诤则见听。”其中所讲贤臣的两个主要工作“运筹”与“谏诤”,即与此相合(运筹是军国大事的谋画计算,包括用人任贤在内)。

“推贤进士”可以有求援之意。

假若任安来书只是劝司马迁推贤进士,试问:如何推贤?如何进士?这不外乎称扬自己心中所认定的“贤”、“士”之德、智、仁、勇等,给予正面的评价,希望获得人主的重视与任用。

如果是这样的话,则司马迁在任安来书之前,已经做过推贤进士的事。李陵以五千步兵敌匈奴一国之师,最后因矢尽道穷,救兵不至而“陷败”,汉廷上的“全躯保妻子之臣,随而媒孽其短”;司马迁“私心痛之”。为援救李陵,他在武帝召问时“推言陵之功”,认为李陵“自奇士”,“有国士之风”,“虽古之名将,不能过也”;认为李陵身虽“陷败”(当时尚未降),但“所杀过当”,“功亦足以暴于天下”,他不是投降,而是“欲得其当而报于汉”。请问这是不是“推贤”?这是不是“进士”?

▲ 李陵

司马迁既然曾经“推贤进士”,并为此付出重大代价,则任安岂能“责”以不“推贤进士”?司马迁救援李陵时采用的方式是推贤进士,则任安若曾不止一次犯过死罪,并一度期望史公救援,帮他解释说好话,则仍然逃不脱“推贤进士”四字。故“推贤进士”四字,单独看,不会有求援的意思;放在特定时空的人事背景中去看,则可以有求援的意思。是与不是,须要个案考察。以任安的案例来讲,很有可能,而非绝无可能。

原因之一,任安可能不止一次罹犯死罪。自认冤曲,死里求生,希望亲友仗义执言,以财解困,探视安慰等,是人之常情。史公下狱时不也是为“交游莫救,左右亲近不为一言”感到心伤吗?

原因之二,《报书》不仅两次讲到“推贤进士”,也两次讲到“是非”短长的问题。“今已亏形为扫除之隶,在阘茸之中,乃欲仰首伸眉,论列是非,不亦轻朝廷、羞当世之士邪?嗟乎!嗟乎!如仆尚何言哉!尚何言哉!”又于书信末尾说“要之,死日然后是非乃定”。可见任安来书所言之事,是有“是非”的。“论列是非”就要说长道短,而史公已自认“无短长之效”了。

“慎于接物”四字在“推贤进士”之前,但八字中应以“推贤进士”为主,“慎于接物”是次要的引句。“慎于接物”是指在人事的应接处理上要谨慎小心,以免出错惹祸。谨慎小心什么?言行是也。《易》曰:“言行、君子之枢机。枢机之发,荣辱之主也。”[12]处乱世、涉艰危时,尤其如此。多言贾祸,一言丧邦;一棋失着,满盘皆输。司马迁见义勇为,打抱不平,帮李陵讲话,结果落得下吏受腐的下场,此即祸从口出,多言贾祸,未能“慎于接物”。天威难测,伴君如伴虎,一言一行均当谨慎小心,临深履薄,戒慎恐惧,否则后果难料。

戾太子事件时,任安为北军使者护军,掌握京城军队。戾太子召任安,以节令与任安欲其发兵助己,但任安却“拜受节,入闭门不出”。既不助太子,亦不助丞相。此其处大事,应巨变,不可谓不知谨慎、不能达变,故太子败逃之后,武帝认为“详(佯)邪”而原谅他;但他最后仍因笞辱钱官小吏,被小吏诬告太子反时曾言“幸与我鲜好者”(《史记·田叔列传》),因而下吏诛死。这可说是未能“慎于接物”。

此次任安来书或许不必是求援,但此四字或八字若出现在任安下吏待死之后的书信文字中,便很可能是求援的意思,而不能看成只有“推贤进士”一种意思。因此,“慎于接物”可说是任安与司马迁的共同经验,可以说是一种相互提醒、自我辩解与求援的话语。高等人说话文雅含蓄,间接婉转,给人留情面,自己也站稳了脚步。

注 释

[1]参张大可,《司马迁生卒年考辨辨》,见张大可著,《史记研究》(甘肃:甘肃人民出版社,1985),101–102。

[2]过商侯评语,见〔清〕过珙评选、汤寿铭校订,《过秦论》篇首总评,《言文对照古文评诠全集》(上海:会文堂,1926)。

[3]归来子评语,见增补《史记评林》卷29(台北:地球出版社,1992年影本),页4。

[4]牛运震语,见《史记评注》卷4,收入《空山堂文集》(乾隆56年空山堂刊本),页49。

[5]详见阮芝生,《史记河渠书析论》,《国立台湾大学历史学系学报》第15期(1990年12月,台北),73–78。

[6]《游侠列传》卷124,页3。(本文《史记》卷页,均依泷川《史记会注考证》本。)

[7]施丁主张“任安予迁书当在天汉三、四年(98–97B.C.)之交”(见《司马迁行年新考》,95),自创一说,年代最早。王国维主太始四年(93B.C.)(见《太史公行年考》),袁传璋等人从之。包世臣、赵翼主征和二年,程金造等人从。程文,《论王国维考定报任安书的时代与内容》,见氏著《史记管窥》(陕西人民出版社,1985)。

[8]任安任职,以袁传璋考证为详,多一扬州刺史。见《从任安的行迹考定〈报任安书〉的作年》,《淮北煤师院学报》1987年第2期。

[9]参看袁传璋上文;劳干,《论汉代的卫尉与中尉兼论南北军制度》,收在《劳干学术论文集》(台北:艺文,1976);廖伯源,《汉代监军制度试释》第二节,收在《历史与制度——汉代政治制度试释》(台北:台湾商务印书馆,1998)。

[10]见《汉官旧仪》卷上,收在孙星衍等辑、周天游点校,《汉官六种》(北京:中华书局,1990)。

[11]《史记·田叔列传》,后褚补。

[12]见《易经·系辞上传》第八章。

作者简介

延伸阅读

● 李长春 | “六家”、“六艺”与“一家之言”——司马迁《太史公自序》新探

● 陈明珠 | “不可”之歌——《诗经•国风•周南•汉广》诗旨甄微

(编辑:张梦怡)

关注我们

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,请联系本公众号处理。