阮芝生 |《报任安书》的写作意图与司马迁的隐衷

编 者 按

本文作者是台湾大学历史学系的阮芝生教授,原文出自《司马迁之心——〈报任少卿书〉析论》之第五部分,刊于《台大历史学报》第26期(2000年12月,页151-205)。

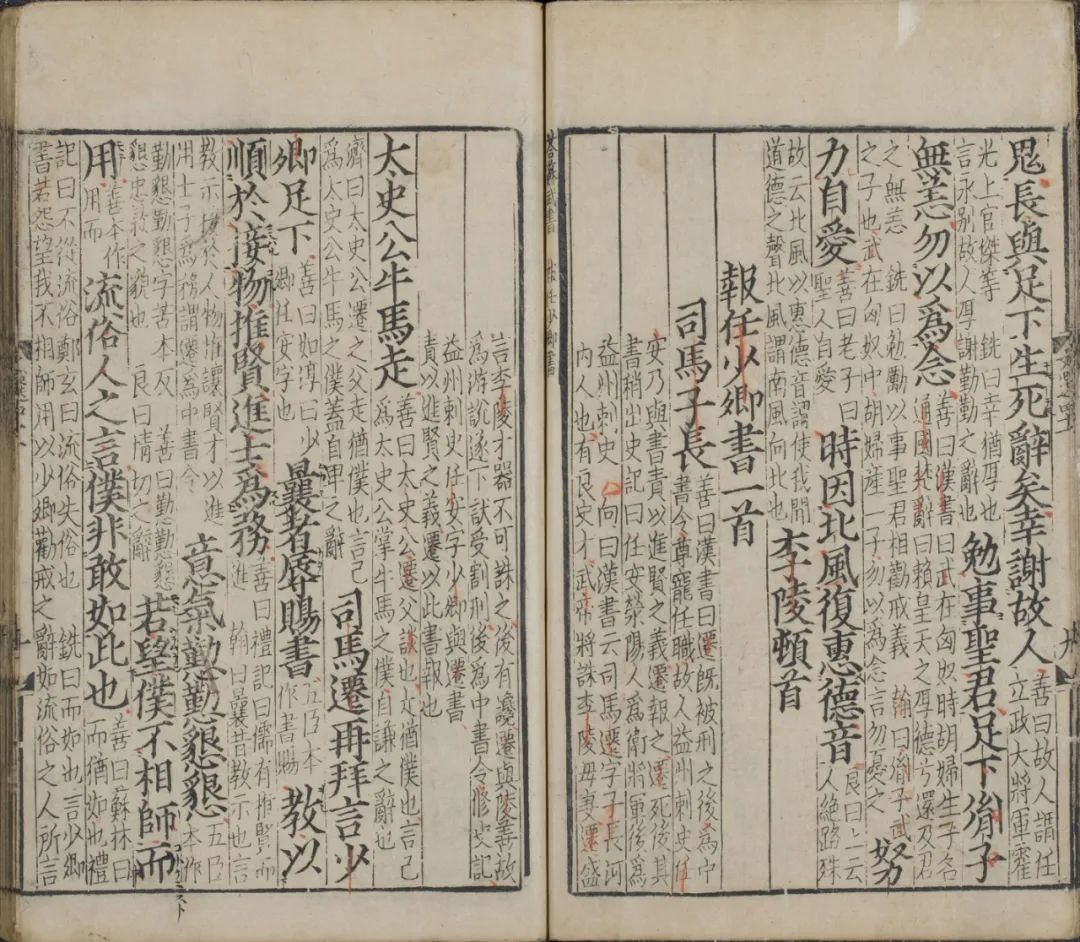

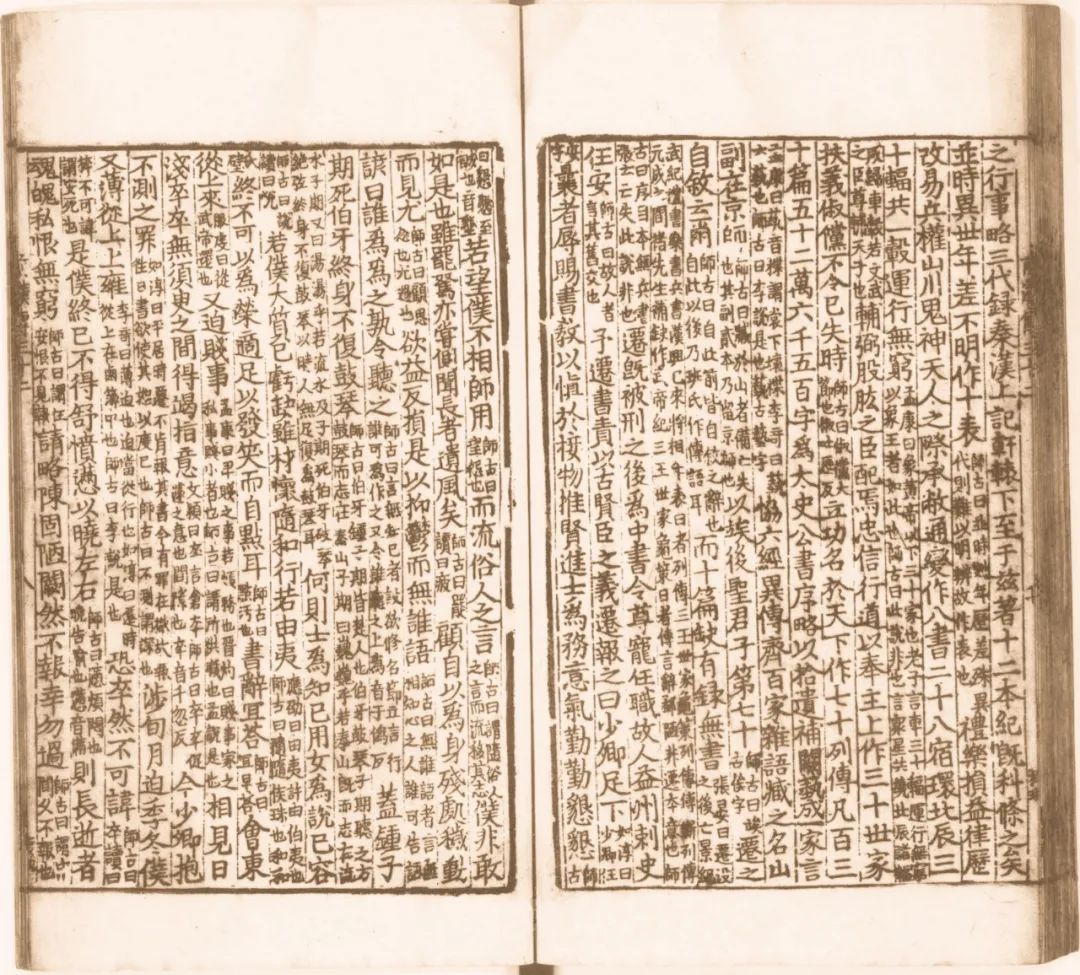

▲ 司马迁《报任少卿书》(部分)

载于《六臣注文选》,南宋建阳刊本

《报书》作于征和二年十一月的可能性较大,而书中“推贤进士”一语可以有“求援”之意。二者相加合看,则任安来书与戾太子事件有关,而来书之“推贤进士”一语与“求援”有关,大有可能,不可径予屏弃。今据此分析任安来书之背景与司马迁《报书》的作意与隐衷如下:

一、任安来书与戾太子事件

1.任安受节不发兵

关于戾太子事件的首尾曲折,必须参看《史记·田叔列传》末褚先生的补记,《汉书》的《公孙贺传》、《江充传》、《武五子传》、《刘屈牦传》以及荀悦《前汉纪》中的有关记载,才能明白。在此仅能简述经过。

武帝晚年,戾太子(卫太子据)生母卫后宠衰,江充用事。江充与戾太子及卫后家有隙,害怕武帝晏驾后为太子所诛,欲先发制人。正巧征和二年(91B.C.)巫蛊祸起,武帝年老多病,怀疑左右用蛊道诅咒他,就命江充穷治蛊道。江充乘机为奸,便说宫中有蛊气。于是武帝就派按道侯韩说、御史章赣、黄门苏文等人协助江充治蛊。江充进入太子宫内,掘出了几个桐木人。

这时武帝在甘泉宫(陕西淳化县西北)避暑养病,皇后和家吏请问都不得回报。太子觉得情形可疑,又恨江充跋扈,专门离异他人父子骨肉,就派人收捕江充,并且发中厩车士,出武库兵,发长乐宫卫,召集百官,告以皇上卧病甘泉,江充等谋反。

太子捕得江充,并亲自临斩,发兵入丞相府。武帝听信逃回来的章赣和苏文的报告,以为太子谋反,就令丞相刘屈牦发兵交战,自己又从甘泉力疾回到长安城西的建章宫,以表示太子说他卧病甘泉并非事实。

太子在发兵布署的时侯,曾经持节召监北军使者任安,命他发兵助战。可是任安“受节已,闭城门,不肯应太子”。节代表君命,不受节即违抗君命,是死罪。受节应发兵,发兵则杀丞相,丞相此时奉君命,变成与武帝对抗,还是死罪。若以丞相为代表君命,不受节而发兵杀太子,一则不受节不能发兵,发兵即违命;二则纵使发兵,太子是君嗣,此是皇家骨肉之争,一旦涉入,前后凶险难料。

2.上书讼冤与武帝心理的转变

太子败亡前后,武帝对事件的处置和反应,本文基本上依据程金造的分析而略有订正,[2]可以分为二个阶段说明。

第一阶段,武帝以为太子谋反,因此,武帝从甘泉回建章宫后,立即诛死放走太子的城门司直田仁,同时“切责”阻止丞相斩田仁的御史大夫暴胜之,暴胜之惶恐自杀。回到长安城后,又赏赐那些力战与系捕太子的人,征和二年七月癸己封大鸿胪商丘成为侯(距太子壬午发兵仅十二日,可见明快),同年九月又封张富昌为题(踶)侯,李寿为邘侯。将那些随从太子或为太子而战的人都治以重罪。

至于任安,武帝“以为任安为佯邪,不傅事,可也”。[3]这表示武帝对任安的权变,谅解不责怪。因为任安虽然没有助丞相(即助武帝),但也没有助太子(不傅事);否则,情势逆转,后果难料。

第二阶段,武帝理解到太子是被迫发兵,太子是冤死的。就在太子逃亡的时候,壶关三老令狐茂上书说:太子是受困于奸臣江充,不能自明,冤结在心,因此忿而发兵,诛杀江充,“子盗父兵,以救难自免耳,臣窃以为无邪心”,并劝武帝“无令太子久亡”,书奏,天子感寤。[4]接着,车千秋也上书讼太子冤。武帝经过调查后,逐渐理解到事情的真相:太子是君嗣,焉能造反?子盗父兵,并无他意。

然而太子已自经,武帝深怜太子无罪而死,“乃作思子宫,为归来望思之台于湖”(《汉书·武五子传》),希冀能一望太子魂魄之归。田千秋有功,起用后于征和三年九月擢升为大鸿胪(征和四年六月又升为丞相)。

▲ 汉武帝石刻像

(1)令狐茂上书的时间是在太子逃亡未得之时,否则不会说“无令太子久亡”。令狐上书后,武帝只是“感悟”,尚未能完全释疑(八月辛亥捕得太子时,太子已自缢而死);田千秋上书的时间,则在其后,是时武帝“颇知”太子惶恐无他意,“乃大感寤”;等到“久之,巫蛊事多不信,上知太子惶恐无他意”,才确信太子非造反。

(2)巫蛊事件是大案,武帝事后必全力尽速彻查,尤其因为其中有大疑情。由于事件牵涉到的人、地、事、物都在京城或其周边,调查不会耗时经年。“久之,巫蛊事多不信”的“久之”,估计时间约为一个月左右。车千秋第一次上书的时间,应在武帝“上知”之前。若在事件查证清楚,“上知”之后才上书进谏,便无意义,更谈不上有大功了。

(3)武帝虽在九月底前已逐渐证实太子非造反,但并未为太子翻案平反(卫太子仍称“戾太子”,死后葬“戾园”),因为这是他自己造成的错误。因此,表面形式的赏罚仍须照做,山阳卒张富昌与新安令史李寿“共得卫太子”,分别封为题(踶)侯与邘侯,仅得八百五十八户与一百五十户,但真正能反应武帝心理变化的赏罚,则在此后。

(4)受重赏的主要是田千秋。征和二年(九月?)田千秋第一次上书时的身分是“故高庙寝郎”(见《史记·建元以来侯者年表》续表“富民侯”),征和三年九月继商丘成为大鸿胪,征和四年六月拜为丞相(《汉书·百官公卿表》),不到二年的时间,即从平民升到丞相。“故高庙寝郎”是平民,只是曾经做过高庙寝郎,还不是皇帝身边的郎官。从平民不能一步跃登九卿之一的大鸿胪,应为迭次超迁,一年后到达,史文简括,未能细列罢了。

田千秋体貌甚丽,武帝见而悦之,说:“此高庙神灵使公教我,公当遂为吾辅佐。”遂者,终也,竟也,即期望田千秋最后成为武帝的左右手;在此之前,中间应有一过程。故“立拜千秋为大鸿胪”的“立拜”恐怕不能如颜师古解为“当其立见而拜之”,这恐怕不是实情。

(5)武帝既知太子冤死,心态大变,意在为子报仇,故赏罚倒置,受到重罚的是后来的“夷(江)充三族”,焚苏文于横桥,腰斩刘屈牦,妻子枭首,还有就是早先的欲诛任安。

由于诛杀严厉,所以征和四年六月田千秋为丞相后,“见上连年治太子狱,诛罚尤多”,遂二次上书“劝上施恩惠,缓刑罚”。(以上见《汉书·田千秋传》)“连年”治太子狱,不能凭空加罪,至少也要借题发挥,钱官小吏告任安之事应属其一。

3.诬告与求援

武帝心理既然转变,那么对任安的受节不应就有了不同的看法。若是任安肯受节发兵,太子岂不是可免冤死?此时适巧发生一事,任安笞辱北军钱官小吏,小吏上书告任安受太子节时曾说:

“幸与我其鲜好者。”武帝一听之下,便说:“是老吏也。见兵事起,欲坐观成败,见胜者欲合从之,有两心。安有当死之罪甚众,吾常活之,今怀诈,有不忠之心。”[6]

武帝把任安看成“老吏”,认为他坐持两端,以观成败,怀有二心,且恨他不助太子,间接造成太子冤死,所以要处他极刑大辟。

可是,在任安看来,却认为自己是冤枉的。他以为自己受太子节而不发兵,这就等于帮助了丞相,也就帮助了武帝;即使无功,至少无过。现在入狱待刑,纯是由于小吏诬告,并非事实。为死里求生,洗刷冤情,他自然想起了现任中书令、“尊宠任职”的老友——司马迁。任安写信给他,希望司马迁能在武帝面前“推贤进士”一番,也就是设法援救。这是事态自然的演变与合理的推测。

▲ 《史记·田叔列传》褚少孙补(部分)

南宋建安黄善夫家塾刊本

司马迁接到任安来书后,心中十分为难。他知道武帝的心理变化,知道武帝心中怨恨悲痛,意在为子报仇。平时在武帝身侧,已有“伴君如伴虎”之感;现时的武帝,更是“天威莫测”。司马迁知道事已无可挽回,这时若有人强谏,必定又是捋虎须、婴逆鳞,自取灭亡;而以自己隐忍苟活的目的而言,他是决不愿意重遭李陵之祸的。这倒不是他厚李陵而薄任安。

论交情,他与李陵“素非相善”,“趣舍异路”,“未尝衔杯酒,接殷勤之欢”;而他与任安则是老朋友。司马迁心里是痛苦的。八年前,他为一个“素非相善”的李少卿(陵字少卿)仗义执言,结果落得“身残处秽”的下场;现在一位故交老友任少卿来信向他求援,而他却无法拔刀相助!

司马迁如何把任安有死无救的消息和自己见死不救的苦衷告诉任安,使任安知道答案并谅解自己的痛苦呢?他写了一封悲愤抑郁、荡气回肠、感人至深、流传千古的长信——《报任少卿书》。

以下分三小节分析《报书》的内容、作意与隐衷。

1.《报书》内容结构

(1)“阙然久不报”(起讫参看本文第二节《报任少卿书》读本)。首节是答任安之词,以“推贤进士”概括对方来书之意,并说明未能实时覆信的因由。

(2)“无短长之效”。二节愤己之被刑,说明刑余之人“无短长之效”,此时不能在朝廷上“论列是非”。

(3)“少卿所亲见”。三节讲自己遭李陵之祸受腐,“重为天下观笑”,是任安所亲见,我不是不肯救人的人。

(4)隐忍苟活者。四节讲自己所以自乞腐刑,隐忍苟活,主要是“恨私心有所不尽,鄙没世而文采不表于后也”。“惜其不成”,即为完成《史记》而苟活。

(5)“诚已著此书”。五节讲自己发愤著书留名,一旦《史记》完成,就是自己赴死之日,万死不辞。

(6)与私旨剌谬。末节讲因此你要我“推贤进士”,实在与我的私旨(苟活著史)相违背。此事已定,多言无益,一切是非都只有死后留待后人去评定。

以上从《报书》的内容结构来看,明显是拒绝对方的请求,说明自己隐忍苟活是为了要完成《史记》,不是不想救任安,而是救不了,也不能救。

2.为何不就死,也不自裁

隐忍苟活,生不如死。但为何不就死或自裁,一死了之,以免此苦此辱呢?司马迁说自己并非怕死,知道历史上的著名人物,像西伯、李斯、淮阴、彭越、张敖、绛侯、魏其、季布、灌夫等人,身至王侯将相,声闻邻国,可是等到“罪至罔加”的时候,他们“不能引决自裁,在尘埃之中,古今一体,安在其不辱也”!“且夫臧获婢妾犹能引决,况若仆之不得已乎!”连“臧获婢妾”这等微贱之人,在必要的时候都懂得引决自裁,义不受辱,更何况以“慨之士”自许,“颇识去就之分”的司马迁?

但是,司马迁不能在这时候死去,原因可分三层意思来说:

第一,如果现在死去,别人还以为自己是罪有应得,这样死得不明不白,毫无意义。所以他说:

假令仆伏法受诛,若九牛亡一毛,与蝼蚁何异?而世又不与能死节者比,特以为智穷罪极,不能自免,卒就死耳。

第二,如果现在死去,有何面目去见父母?司马谈遗命著史,现在《史记》未成,更有何面目去向父亲复命?所以他说:

仆以口语遇遭此祸,重为乡党戮笑,污辱先人,亦何面目复上父母之丘墓乎?

3.惜其不成

仆窃不逊,近自托于无能之辞,网罗天下放失旧闻,考之行事,综其终始,稽其成败兴坏之理,上计轩辕,下至于兹,为十表,本纪十二,书八章,世家三十,列传七十,凡百三十篇,亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言。草创未就,适会此祸,惜其不成,是以就极刑而无愠色。仆诚已著此书,藏之名山,传之其人通邑大都,则仆偿前辱之责,虽万被戮,岂有悔哉!

从这段文字看,全书分五体,百三十篇,结构宗旨已完整;但先列“表”后列“本纪”,与成书后的“本纪”先于“表”不同。故知此时《史记》尚未完成,但规模已具。司马迁因为“惜其不成”,所以才自请宫刑(天汉三年)。

等到征和二年写《报书》时,《史记》的写作当近尾声,但还是没有完成;否则不会说“仆诚已著此书”,“虽万被戮,岂有悔哉!”“诚”是果真,是假设之辞;真要能够让我完成《史记》,虽万死不辞。

司马迁同样是因为“惜其不成”而拒绝任安的请求。不是不想救你,而是救不了你,也不能救你;你有是非冤曲,难道李陵没有是非冤曲,我司马迁没有是非冤曲,历史上多少人物没有是非冤曲要论吗?这些都留待后人去论吧!请你谅解我。这就是《报书》全文的主意。“惜其不成”是通篇眼目。

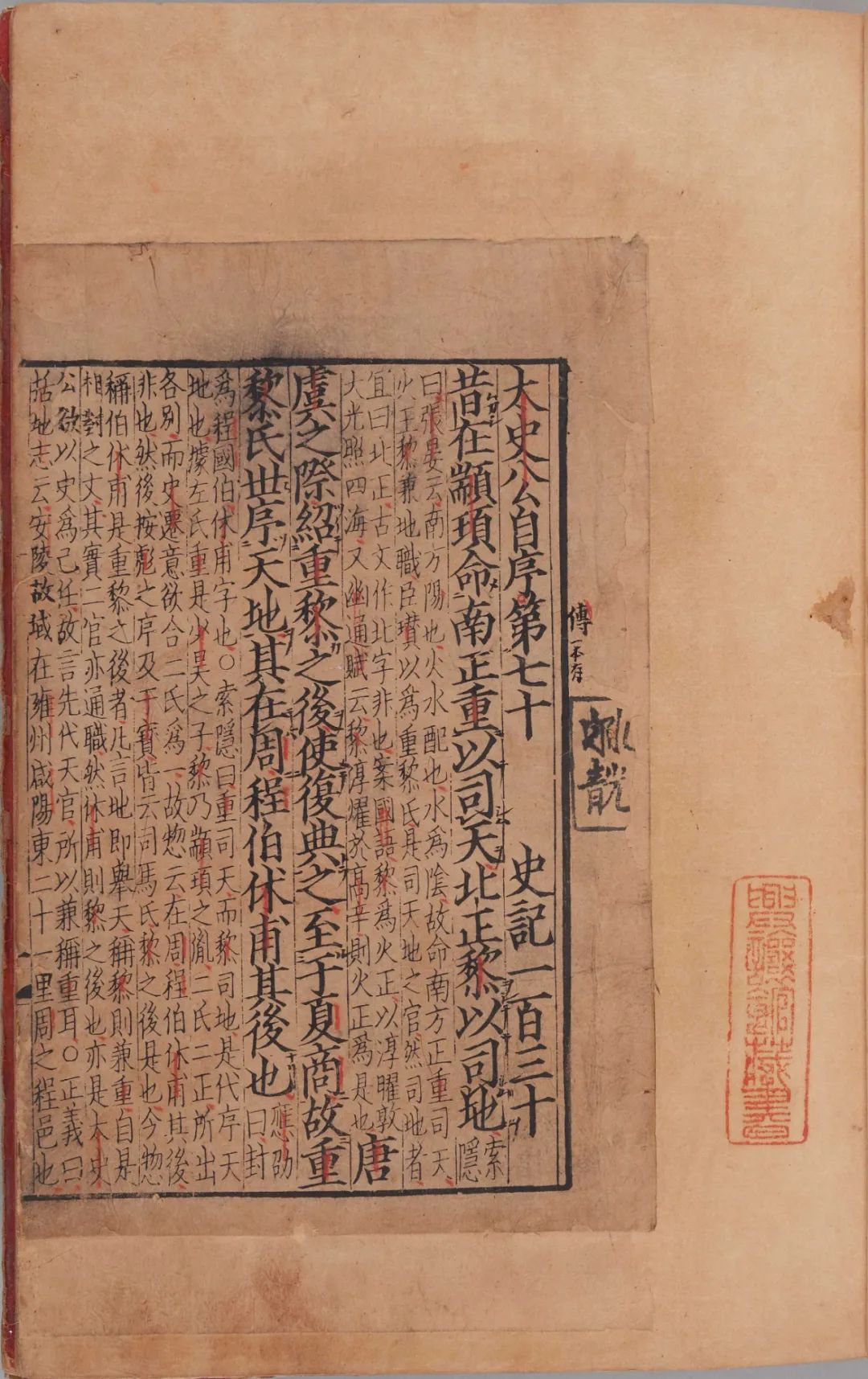

▲ 《汉书·司马迁传》(部分)

南宋绍兴湖北提举茶盐司刊、庆元四年递修本

三、司马迁的隐衷

1.诬罔罪与自请宫刑

征司马迁因李陵案获罪,被判的是诬罔罪,而不是腐刑。《报书》云:“因为诬上,卒从吏议。”“因为诬上”是指被告犯了“诬上”,即“诬罔”、“罔上”之罪;“卒从吏议”是指被定为此罪。“诬罔”罪在汉代是死罪。[8]方士栾大即是坐诬罔罪腰斩(元鼎五年)。今既已被判死罪,欲求生路,只有两种可能:

2.“最下腐刑极矣”

太上不辱先,其次不辱身,其次不辱理色,其次不辱辞令,其次诎体受辱,其次易服受辱,其次关木索被棰楚受辱,其次鬄毛发婴金铁受辱,其次毁肌肤断支体受辱,最下腐刑极矣。

他将辱分为十等,而认为最下极耻的就是腐刑,所以又说:“行莫丑于辱先,诟莫大于宫刑。”真是一切的耻辱没有比宫刑更甚的了!所以又引自古以来受宫刑的人被人贱视的例子说:

昔卫灵公与雍渠载,孔子适陈;商鞅因景监见,赵良寒心;同子参乘,爰丝变色:自古而耻之。夫中材之人,事关于宦竖,莫不伤气。况慨之士乎!

司马迁心中是以“慨之士”自许的,他怎么能够忍受这种自古而耻、“莫不伤气”的奇耻大辱呢?

司马迁最后还是自请宫刑了。受腐之后他所感受到的耻辱,可分三层意思讲:

第一,《孝经》说:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。”一般人尚且以毁伤发肤为不孝,何况是去势绝后的腐刑?所以说“诟莫大于宫刑”。受刑之后,司马迁虽然是“尊宠任职”,但他却用“刑余之人”、“闺阁之臣”、“扫除之隶”来自称,说自己是“大质已亏缺”,“身残处秽”、“在阘茸之中”。

第二,古者“刑不上大夫”,为的是鼓励和培养士节,所以说:“士有画地为牢,势不可入;削木为吏,议不可对,定计于鲜(借为先字)也。”太史令是下大夫,受腐不但是“刑上大夫”,而且是“最下”、“极矣”之刑,这是何等耻辱。

第三,除了上述二层耻辱外,司马迁还有一种愤慨,以为自己为李陵仗义执言,忠而被刑,为善无报,有如他在《伯夷列传》中所说的公正发愤每遇祸的情形。

3.自救的唯一生路

所以隐忍苟活,函(函—陷,或作幽于)粪土之中而不辞者,恨私心有所不尽,鄙没世而文采不表于后也。

私心未尽,文采不表,这都是为了《史记》,他想到历史上的故事,

盖西伯拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子髌脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》。《诗》三百篇,大氐贤圣发愤之所为作也。

他以这些例子自镜自励,而悟到必须隐忍苟活,完成《史记》。

完成《史记》的目的有三:

第一,以《史记》报命。下狱受辱,已是辱了父母的遗体,不能再辱父母的遗志、遗命;所以必须完成《史记》,才能复上父母的丘墓。

第二,以《史记》立名,并借以雪耻扬先。古人将名看得很重,烈士要“徇名”,闾巷之人要“砥行立名”,[10]司马迁也说“立名者,行之极也”,并屡次引孔子的话说:“君子疾没世而名不称焉。”[11]可见君子也是重名的。又说“天下君王至于贤人,众矣。当时则荣,没则已焉”。[12]“古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯俶傥非常之人称焉。”可见立名是很难的。

司马迁自信,若能完成《史记》的论著,《史记》必能传诸后世,自己也必可因《史记》而立名。司马迁能够立名,做到“行之极也”,才能一洗所受宫刑之耻辱;司马迁能够立名,做到司马谈所说的“扬名于后世,以显父母,此孝之大者”,才能光扬祖先,稍赎自己毁伤父母遗体的罪过。

第三,司马迁出身太史世家,为董仲舒、孔安国弟子,复以接周孔、继《春秋》自期,故唯有完成《史记》,才能不“废天下之史文”,对历史文化作出交代。这样说来,司马迁的“隐忍苟活”,续成《史记》,竟是他自救的唯一生路和寄望。试想,在当时,司马迁除了自请宫刑,还有别的路可走吗?

注 释

作者简介

阮芝生,1943年生。台湾大学历史学系教授,博士生导师。曾任日本京都大学文学部东洋哲学科特聘教授,著有《从公羊学论春秋的性质》《司马迁的史学与历史思想》及其他有关中国上古史与《史记》《春秋》的论文。历年在台湾大学历史系讲授中国上古史、《史记》、孔子等历史人物及其他专题讨论、研究等课程。

延伸阅读

● 李长春 | “六家”、“六艺”与“一家之言”——司马迁《太史公自序》新探

(编辑:王俊岚)

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号处理。