“经典与解释”书系推介 | 施特劳斯讲学录(刘小枫主编)

出版说明

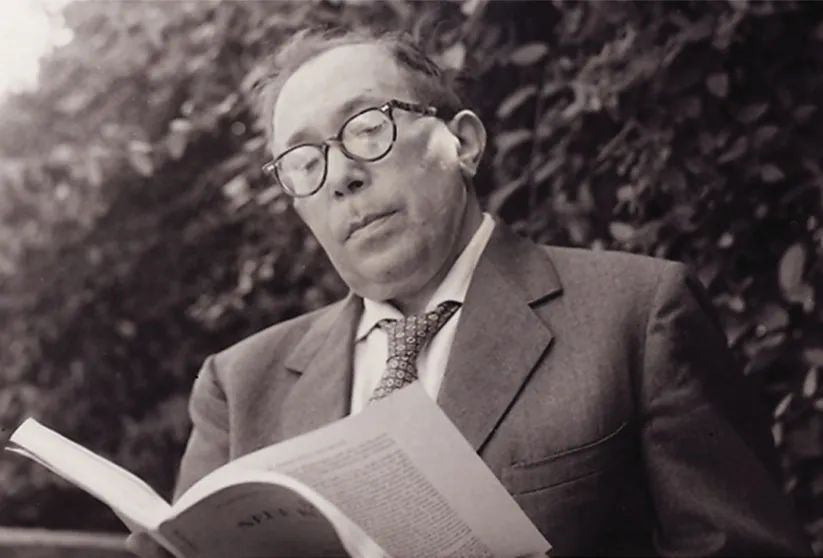

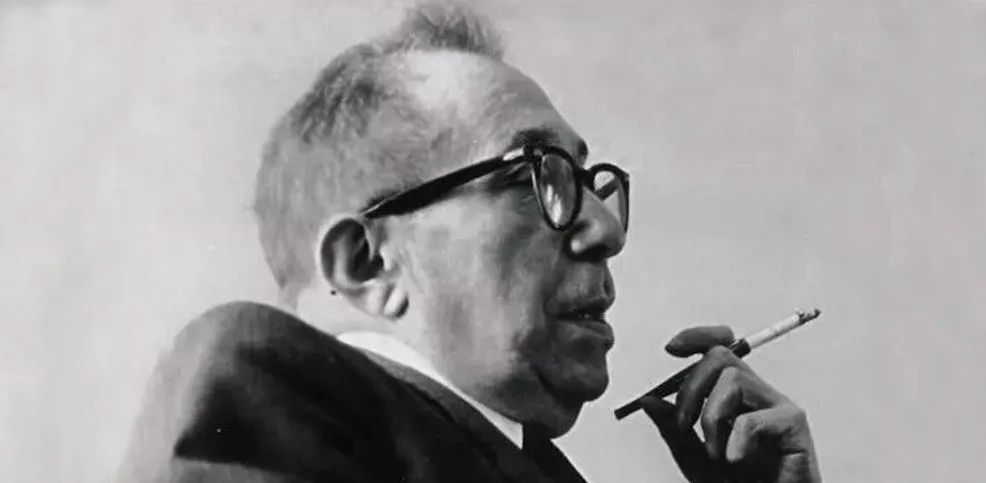

1949年,已到知天命之年的施特劳斯执教芝加哥大学政治学系。自1956年起至去世(1973),施特劳斯授课大多有录音。施特劳斯去世后,部分讲课录音记录稿一直在施特劳斯的学生们手中私下流传,并经学生之手进一步流传,其实际影响断难估量。本世纪初,部分记录稿的影印件也流传到我国年轻学子当中。这些打印的录音记录稿文字多有舛误,有些地方因油墨不均文字难辩,还有不少明显的脱漏。

2008年,施特劳斯遗产继承人和管理人——施特劳斯的养女珍妮教授(Professor Jenny Strauss)和芝加哥大学“施特劳斯中心”(The Estate of Leo Strauss)主任塔科夫教授(Professor Nathan Tarcov)决定整理施特劳斯的全部讲课记录稿,并在“施特劳斯中心”的网站上陆续刊布,供天下学人分享。2013年,本工作坊计划将陆续刊布的整理成果译成中文,珍妮教授和塔科夫教授得知此计划后,全权委托本工作坊主持施特劳斯讲课记录整理稿的中译,并负责管理中译版权。

本工作坊按“施特劳斯中心”陆续刊布的整理本组织迻译(页码用方括号标出),进度取决于整理计划的进度。原整理稿均以课程名称为题,中文稿出版时,为了使用方便,我们拟了简要的书名,并在副标题位置标明课程名称。

已出书目

Classici et Commentarii

施特劳斯讲学录

刘小枫 ◉ 主编

01

(点击图片进入官方微店购书)

修辞术与城邦

——亚里士多德《修辞术》讲疏

[美]施特劳斯 讲疏

伯格 编订 何博超 译

580页,2016年8月

华东师范大学出版社

内容简介

作为演说术的“修辞术”是古典政治哲学中最为重要的手段和问题之一。本书为施特劳斯1964年春季在芝加哥大学开设的亚里士多德《修辞术》研讨课的授课记录,共十六讲。施特劳斯的疏解关注的是修辞术与政治哲学的关系,他格外看重在古典时期修辞术的意义,其核心问题就是:如果政治领域中的修辞术现象永远不会消失,那么,想要以现代的方式恢复或重建古典政治哲学,古典修辞术(古典演说和写作)的现代形态和功能应该是什么?

目 录

* 上下查阅更多内容

施特劳斯讲学录整理规划/1

中译者说明/1

编订者前言(伯格)/3

编订者说明/13

第一讲/15

第二讲/31

第三讲/65

第四讲/101

第五讲/142

第六讲/177

第七讲/219

第八讲/257

第九讲/299

第十讲/327

第十一讲/357

第十二讲/391

第十三讲/422

第十四讲/456

第十五讲/489

第十六讲/525

02

从德性到自由

——孟德斯鸠《论法的精神》讲疏

内容简介

目 录

施特劳斯讲学录整理规划/1

英文编者说明/1

英文编者导言(潘戈)/3

1965年秋季学期

第一讲/19

第二讲/46

1966年冬季学期

第一讲/81

第二讲/87

第三讲/114

第四讲/137

第五讲/164

第六讲/190

第七讲/218

第八讲/241

第九讲/270

第十讲/296

第十一讲/321

第十二讲/349

第十三讲/375

第十四讲/402

第十五讲/421

第十六讲/444

第十七讲/472

1966年春季学期

第一讲/501

第二讲/527

第三讲/556

第四讲/581

第五讲/607

第六讲/638

第七讲/666

第八讲/693

第九讲/718

第十讲[部分]/736

03

——尼采《善恶的彼岸》讲疏

内容简介

尼采的《善恶的彼岸》一书有个副标题:“未来哲学的序曲”。我们知道,尼采一生都致力于一种“未来哲学”,而《扎拉图斯特拉如是说》则是这一努力的思想结晶——可同样众所周知的是,此书又十分难懂。为了进入尼采的思想宫殿,从“序曲”着手最为稳妥。在1971年至1972年,施特劳斯在美国圣约翰学院开设了一期尼采研讨班,专门讨论《善恶的彼岸》。在这次讲课中,施特劳斯将尼采视为一位严谨而有深度的写作者,并力图像尼采本人一样来理解尼采。通过对文本进行字里行间地推敲,施特劳斯直击尼采思想的核心:对哲人的捍卫,或者说,对哲学生活——这一最卓越的生活方式——的捍卫。

目 录

施特劳斯讲学录整理规划/1

中译本说明(曹聪)/1

哲人的自然与道德 ——尼采《善恶的彼岸》讲疏

英文编者导言/25

第一讲/37

第二讲/60

第三讲/85

第四讲/107

第五讲/129

第六讲/152

第七讲/176

第八讲/199

第九讲/222

第十讲/237

第十一讲/262

第十二讲/272

第十三讲/293

第十四讲/294

04

女人、阉奴与政制

——孟德斯鸠《波斯人信札》讲疏

内容简介

目 录

施特劳斯讲学录整理规划/1

“《波斯人信札》讲疏”中译本说明(刘小枫)/1

英文编者说明/3

英文编者导言(潘戈)/5

第一讲/19

第二讲/38

第三讲/69

第四讲/103

第五讲/138

第六讲/173

第七讲/207

05

修辞、政治与哲学

——柏拉图《高尔吉亚》讲疏(1963年)

[美]施特劳斯 讲疏

斯托弗 整理 李致远 译

内容简介

1963年,施特劳斯完成其最重要的作品《城邦与人》。1964年,施特劳斯开始撰写另一部重要著作《苏格拉底与阿里斯多芬》。在这两部作品之间,施特劳斯在圣约翰学院开设了《高尔吉亚》研讨课程——这篇柏拉图对话的主题,是城邦正义与言语修辞。因此,1963年的课程,或许是理解施特劳斯这两部重要作品的关键。

在对《高尔吉亚》的解读中,有别于大多数研究者,施特劳斯并不认为这篇对话毫无保留地谴责修辞术。对他来说,修辞术依旧是这篇对话的中心主题,贯穿了整部作品的三个部分。可以说,柏拉图通过撰写《高尔吉亚》批判了修辞术,但同时也在揭示修辞术的必要性,甚至或特别是对哲人而言的必要性。所以,关键在于,是否有一种修辞术形式,得以弥合哲学与城邦间的鸿沟?——这恰是施特劳斯讨论阿里斯托芬时一个悬而未决的问题,也是他如此重视《高尔吉亚》的原因。

目 录

施特劳斯讲学录整理规划

06

[美]施特劳斯 讲疏

尼科尔斯 编订 于璐 译

内容简介

本课程分为十五讲,讨论了西塞罗的四部哲学著作。第一至四讲考察《论共和国》,第五至七讲考察《论法律》,第八讲解释和阐明古代的自然概念,第九至十二讲考察《论义务》,第十三至十五讲考察《论至善和至恶》。第八讲独立成章,将本课程分为两部分,第一部分讨论基本的政治问题,第二部分讨论道德。

目 录

07

古典政治哲学引论

——亚里士多德《政治学》讲疏(1965年)

内容简介

目 录

08

——尼采《扎拉图斯特拉如是说》讲疏

内容简介

目 录

09

尼采的沉重之思

[美]施特劳斯 讲疏

维克利 整理 马勇 译

内容简介

本书基于施特劳斯1967年在芝加哥大学开设的尼采讲座的授课记录稿,由杜兰大学哲学教授维克利编辑整理而成。施特劳斯一生共三次讲授尼采,本稿是第二次讲授,讨论了《扎拉图斯特拉如是说》、《善恶的彼岸》与《道德的谱系》三个文本。

施特劳斯的这次讲课主题是尼采对自然问题和真理问题的思考,以及尼采试图解决这两个问题的努力如何使得尼采思想矛盾重重。施特劳斯讨论这个问题的意图是思考哲学是否可能这个大问题。尼采的困境在于,试图在历史意识的基础上,重新找回自然,并为自然祝福。施特劳斯的讲述细致入微地呈现了尼采所思的沉重性,并告诫听众,尼采的思考至今仍有重大意义。中文版根据图书内容和主题重拟了标题,即《尼采的沉重之思》。

此外,施特劳斯于1962年专门讲授过《善恶的彼岸》,但仅留存下来两讲,附于《尼采的沉重之思》书末。

目 录

施特劳斯没有像1959年的尼采研讨课那样,以对我们时代的危机和伴随这一危机的存在主义哲学的戏剧性描述开始1967年的研讨课。因此,他提出“我们的任务”和“我们的问题”某种程度上具有抽象的和学院派的特征。这可能是故意的反讽:施特劳斯在1959年以更为通俗的方式导入尼采最深刻的作品,1967年则以更为“理论的”方式导入尼采更通俗的作品。至于“这个重大问题”,不像“我们的任务”和“我们的问题”,最初就是尼采所关切的,不过“这个重大问题”也与真理的历史特性相关。施特劳斯强调,尼采试图保护和捍卫哲学,但是他以一种新奇的兼具诗性和哲学的方式进行哲学思考,试图以此面对历史洞见的挑战。尼采的历史思想表达以独特的“自身”或“主观性”作为基础,因此,“这个重大问题”就是:

施特劳斯非常清楚,海德格尔批判了尼采思想的这一基础,因此也存在一种对尼采的哲学阐释的批判性方法。“这个重大问题”明显牵涉比较尼采与海德格尔或存在主义,因此,“我们的任务”就是理解二人的差异。

施特劳斯断言,尼采关切历史,其“最深的理由”是他否认一切不灭性(imperishability)。尼采让如下两者形成对照:一者是虚无主义对“万物流变”思想的回应,另一者是对永恒复返的意欲中的永恒性假定,并让后者对抗前者。因此,施特劳斯转向《扎拉图斯特拉如是说》,并获得理解《善恶的彼岸》的关键背景。“论一千零一个目标”这一章谈论人类灵魂的一种著名转变,即民族的不断凋谢是个体绽放的序幕。一份新的价值标牌为新的个体提供了法,这些新的个体不是毫无目标的末人,而是有创造力的个体,他们绝不会模仿上帝,而是反叛上帝,在有意识的创造行动中赋予这个世界意义。这种创造性的根源就是自身(the self),自身的活力在过去一直没有被意识到。自身之于个体是独一无二的,是表面自我(the superficial ego)的深层根源,是美德之王。基于自我(ego)和自身普遍性的科学是苍白的侏儒,没有能力完成哲学高贵的立法任务。更高的人必须克服威胁人类未来的重力精神(the spirit ofgravity)和复仇精神(the spirit of revenge),前一种精神渴求确定性,后一种精神对“过去如此”(itwas)绝望和愤怒不已,因为过去不可克服。知识不能与意欲(willing)分离,哲学更高的意志是一种救赎的意志(a redeeming will)。尽管这一意志在特殊的个体那里根深蒂固,但它有一个普遍目标。尼采谈到了对“机运和无意义之物”的终极征服,但仍然面临顶峰之后将何去何从这个问题。依然需要理智的真诚和对确定性的渴求,不过,科学必须与诗联姻。

……

● 中文版首发 | 施特劳斯遗稿:霍布斯如何用自然权利颠覆自然法

● “经典与解释”书系推介 | 柏拉图注疏集(刘小枫、甘阳主编)

● “经典与解释”书系推介 | 古希腊肃剧注疏集(刘小枫主编)

关注我们