陈奇佳 | 我们可能一直弄错了“悲剧”的定义

编 者 按

本文选自新书《幻想的自由:现代悲剧文体研究》(陈奇佳著,北京:中国戏剧出版社,2022年9月),感谢陈奇佳教授授权转载。为方便读者阅读,原文中较详尽的学术注释均删去。

中国学界对于悲剧问题有着许多的争议。本文所试图讨论的问题是:以“悲剧”这个术语来谈论悲剧问题是否是完全合适的?如果我们对“悲剧”这个现代汉语词汇先天就可能存在着一些理解上的偏差,由此引申出来的关于悲剧问题基本概念的界定是否就存在着重要局限,学界是否需要做一些根本性的反思?

“悲”从何来

辜正坤较早意识到了“悲剧”译名可能造成的理论问题。他认为,“悲剧”不是一个足够好的文学理论术语,如以这个概念统摄人们平常所谈论的“悲剧现象”,凭空增添了许多无谓的争议:

中国学术界有很多人喜欢使用“悲剧”这个术语,表面上看,这没有什么不妥之处。因为中国人本来也有自己的悲剧、喜剧、正剧之类。但这个术语的风行显然与西方悲剧理论,尤其是亚里士多德的悲剧理论的引进相关。在古希腊语中,它叫“τραγῳδία”(tragedy——引者注),“五四”前被人翻译成“悲剧”,一直沿用到现在,由于其含义与中文原有的悲剧含义有部分重合处,也有根本不同处,所以学术界一直长期误用,习焉不察。

辜先生建议将中国人本来就有的“自己的悲剧”称为“悲苦剧”,而将“tragedy”称为“悲恐剧”。

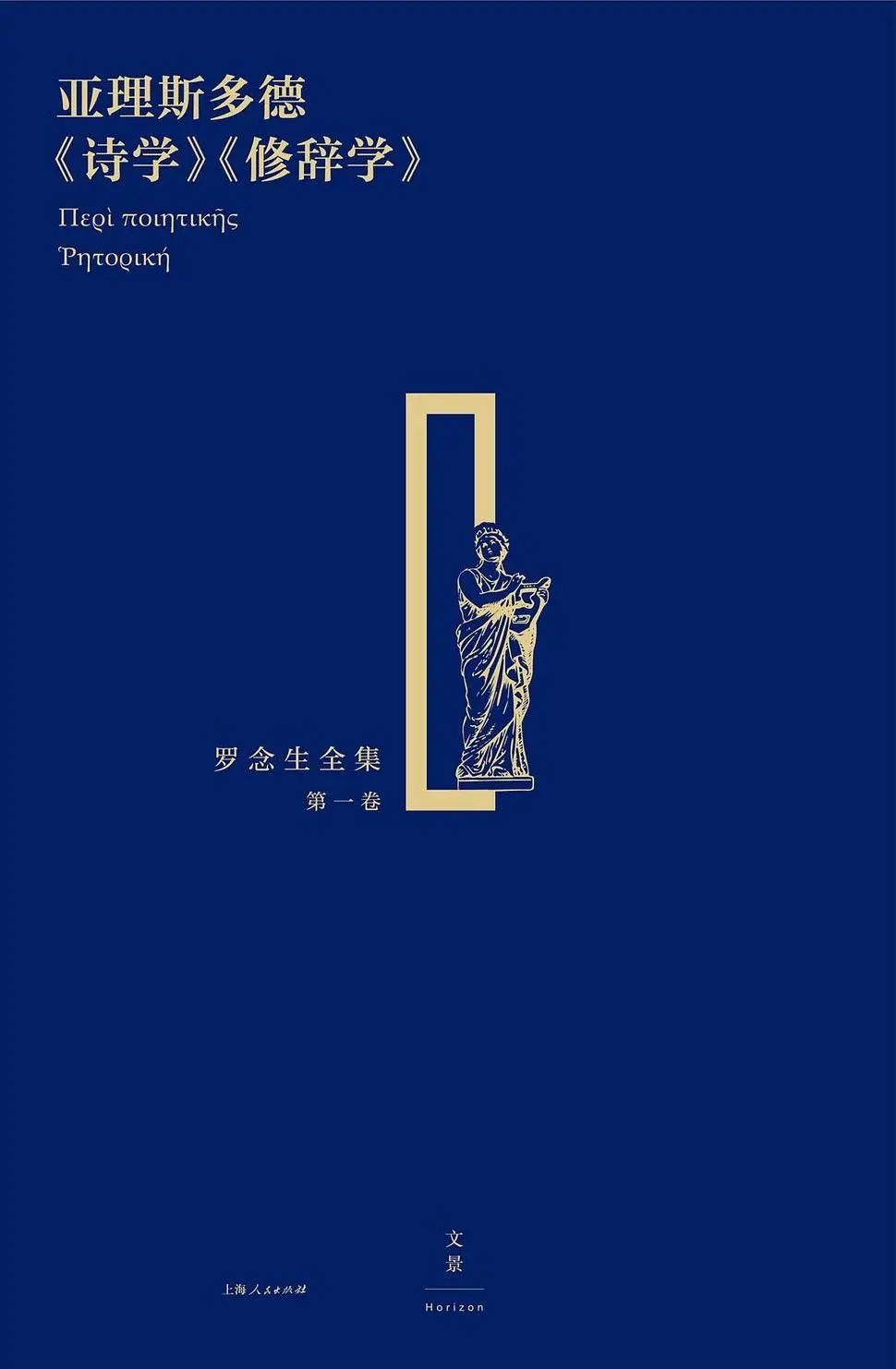

◭ 《亚理斯多德〈诗学〉〈修辞学〉》,罗念生译

载于《罗念生全集》第一卷,上海人民出版社,2016年

这里且不讨论以“悲恐剧”对译“tragedy”是否妥当的问题。本文笔者认为,辜先生虽然认识到了命名问题之于中国悲剧问题研究的必要性与重要性,但对于“悲剧”这个概念的使用,则也较有代表性地体现了学界对其运用“习焉不察”的含混之处。

按照辜先生的这种说法,中国人关于“悲剧”的理解,大体断为了两截,一个是近代之前中国人自己关于悲剧的观念,另一个是“五四”以来根据西方“tragedy”这个概念来界定的悲剧。对于后者,应当不存在大的争议。因为近现代以来,中国关于悲剧的认识基本上都是源自西方的,人们都是根据西方关于“tragedy”的定义来讨论“悲剧”的相关问题。

《辞源》《古代汉语词典》《近代汉语大词典》这几部较有代表性的古代汉语辞书均未收录“悲剧”一词;《古今汉语词典》尽管收录了“悲剧”一词,但释义与各现代汉语词典没有不同,未能列举其在古代汉语中的用例。如果连“悲剧”这个词语都是没有的,那中国“自己的”关于“悲剧”的界定就成了一句空话。因为这时我们谈论中国“自己的悲剧”时,这种“自己的悲剧”必然也是根据西方“tragedy”的概念来命名的,其实也就是比照西方“tragedy”这一文体发展的整体脉络,研究中国文艺在文体构造形式、精神蕴涵上是否与之具有相似性可能的问题。因此,辜先生所说的对“悲剧”一词的理解断作两截的分裂可能是不存在的,“悲剧”这一词语就是对应着“tragedy”而存在的。

这当然就产生了如下问题:为什么必须以“悲剧”对译“tragedy”呢?这是一个值得追究的问题。我们知道,学界翻译西方文艺理论术语时主要采用的是两种方式(或者是基于两者的更为复杂的组合变化)。

一是以汉语中已有的文化词汇对译相应概念,因为人类文化现象总是有共通、近似之处的。当然,两者之间存在的差异则需要学界做出必要的解释与补充,以免望文生义,如以“小说”对译“novel”、“传记”对译“biography”、“传奇”对译“legend”大致就是属于这种情况。

二是运用汉语强大的意义生成功能,新创专有名词对应西方的相应概念,如以“史诗”对译“epic”、“灵感”对译“inspiration”大致即属于这种情况。而根据以上讨论,以“悲剧”对译“tragedy”实际上应当是属于第二种情况,但学界似乎将它当作了第一种情况,这就造成了对问题的理解在开端处就产生了偏差。

不过,如果是学者新创专有名词“悲剧”对译“tragedy”这个概念,那么,在中国思想界有关问题发展变化的痕迹必然清晰可循(如严复、李善兰这些伟大思想先驱曾做过的那些工作一样),又为什么会产生这种理解上的偏差呢?我们推测,这和“悲剧”一词一个不引人注意的性质有关。这个词可能是一个外来语,它原本是日本文化界为翻译“tragedy”而新创的一个日本汉语词。当它被留日的中国知识分子自然习得后,由于它的构词法以及内含都和中国文化语境非常贴近,“习焉不察”,人们下意识地将它当作一个古已有之的、必然与中国传统文化紧密相关的中国汉语语汇。

“悲剧”一词在中国传统文化语汇中的由来虽不可详考,但它在日本文化语境中从酝酿到诞生的轨迹是非常清楚的。

自“黑船事件”以来,学习西方便成为日本文化界一种自发的迫切需要,明治维新之后,这种学习热情更是达到了一个空前热烈的高度,在此过程中,必然涉及对“tragedy”这样一个重要文化概念的译介问题。但如何寻找一个典雅又准确的词汇来对译“tragedy”,并非一蹴而就的简单事情。从最初《和兰字典》(1855—1858)以“哀レヲ催ス芝居”(意为“给人以悲伤、凄惨、悲切等感觉的戏剧”)对译荷兰语词“treuspel”开始,到1888年棚桥一郎译《韦伯斯特新版大辞典和译字汇》最早出现了“悲剧”一词的用例,日本文化界足足用了30年的时间,才找定了“悲剧”这一词。

事实上,当“悲剧”一词刚出现的时候,它也并没有为日本文化界所普遍接受,直到德富苏峰、森鸥外、北村透谷、坪内逍遥等人频频使用这个词汇,大约在1892年以后,“悲剧”这一译语“逐渐开始压过其他的译语,成为固定译法”。

在“悲剧”成为一个固定的译语之前,这个词是以原词的形态被直接使用的(是指用片假名直接记录它的外来词读音,日本在翻译外来词时经常这么做——引者按),或者被翻译为“悲哀的戏曲”“悲戏”“悲伤的戏剧”等。在明治二十年代,“悲剧”一词几乎不见使用,直接使用原词或译为‘悲哀戏曲’的情况比较多。“悲剧”一词被广泛使用是明治三十年代之后的事情。

“悲剧”一词可能源自日本汉语词的问题,笔者多年前与何华珍教授有过讨论。这些年来他也留意日文文献中的相关资料,笔者综合了他馈赠的日文资料才得以做出以上判断,在此深表谢意。文中所引日文文献是张芷然小姐代为翻译的,在此并致谢忱。

中国知识界广泛地东渡日本,希望借学习日本之经验维新自强、追赶世界列强的脚步,大致也是“明治三十年代”(日本明治天皇即位于1868年)之后的事情了。1895年甲午中日战争后,日本的崛起给中国人造成了极大的冲击,赴日留学成为许多思想先行者呼吸现代思想精神的一个较为方便的途径。1898年“戊戌政变”后,康有为、梁启超等避祸日本更进一步加强了这一进程。和应着梁启超“文界革命”的呼吁,诸如“tragedy”之类极能显示“欧洲意境”的文体形式当然也引起了中国知识界的关注。梁启超写于1900年1月的《二十世纪太平洋歌》一诗是我们能够发现的中国学人使用“悲剧”一词的较早的用例。诗中写道:

尔时太平洋中二十世纪之天地,

悲剧喜剧壮剧惨剧齐鞈鞺。

吾曹生此岂非福,

饱看世界一度两度为沧桑。

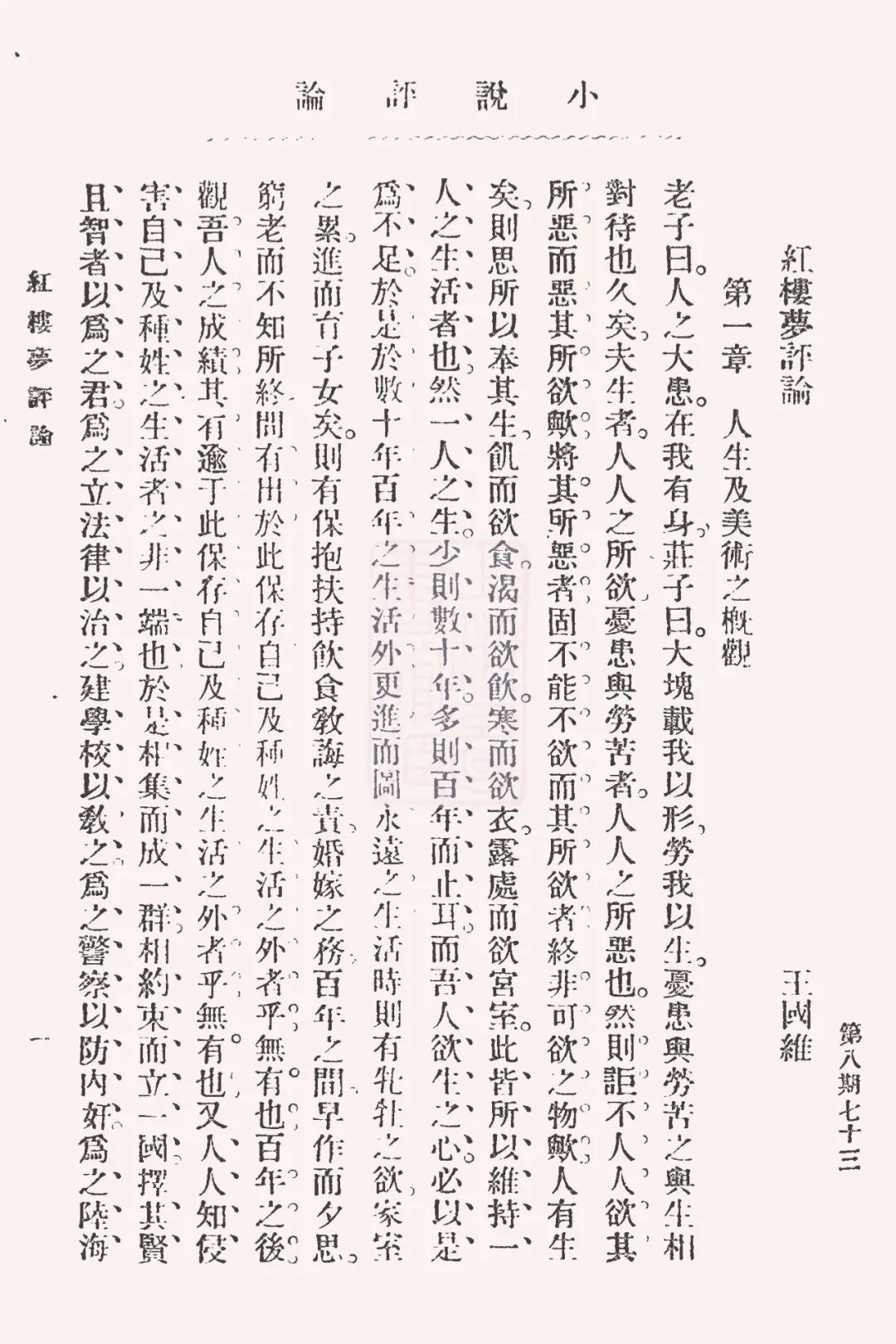

◭ 梁启超(1873–1929)

“悲剧”在现代汉语中最初的用例已不可确考,但它出现的时间应当晚于日本文化界对这一词语的广泛使用。考虑到最早运用“悲剧”一词谈论文化问题的知识分子(如梁启超、欧榘甲、王国维、蒋观云等)都具有留日背景,我们有理由推测:“悲剧”是一个外来语,本为日本文化界为翻译“tragedy”而新造的一个汉语词。

“悲”的误读

有必要对中国文化界基于“悲剧”一词而产生的对悲剧文体的理解方式做一个简单的梳理。

日本文化界以汉语词“悲剧”对译“tragedy”,固有其语言、文化思想上的考量,我们在此不能妄评。但当这个词被吸收引入现代汉语语境后,它的核心义项以一种异常简化的方式被明确、固定了下来,“悲”成为“悲剧”一词具有决定性意义的限定语。“悲剧”由是产生了两个不可移易的内涵:此种戏剧形式需以悲惨的事情为故事主体,需有一个不幸(最好是流血悲惨)的事件为故事结尾。此种简直可称为“悲惨强迫症”的悲剧观念,可以说在中国知识分子一开始接触悲剧文体、形成悲剧观念之际就表露无遗。1904年蒋观云在《中国之演剧界》就这样说:

且夫我国之剧界中,其最大之缺憾,诚如訾者所谓无悲剧……要之,剧界佳作皆为悲剧,无喜剧者。夫剧界多悲剧,故能为社会造福,社会所以有庆剧也;剧界多喜剧,故能为社会种孽,社会所以有惨剧也。其效之殊如是也。

稍有戏剧史常识的人都知道,蒋观云的议论简直是信口开河。按照他的说法,阿里斯托芬、莫里哀、维加、哥尔多尼包括莎士比亚在内,都是在“为社会种孽”了。但令人惊异的是,蒋观云的说法博得的是一片喝彩,直到今天。

◭ 王国维(1877–1927)

如果说王国维等对于“悲”的推崇还处于无意识的状态,那么到了“五四”时期,胡适等则将这种“悲惨强迫症”上升到了美学意识形态的高度,它甚至成了一种政治立场是否正确、文化观念是否先进、精神境界是否自由开放的标志。

悲剧的观念:第一,即是承认人类最浓挚最深沉下感情不在眉开眼笑之时,乃在悲哀不得意无可奈何的时节;第二,即是承认人类亲见别人遭遇悲惨可怜的境地时,都能发生一种至诚的同情,都能暂时把个人小我的悲欢哀乐一齐消纳在这种至诚高尚的同情之中;第三,即是承认世上的人事无时一无地没有极悲极惨的伤心境地,不是天地不仁、“造化弄人”(此希腊悲剧中最普通的观念),便是社会不良使个人消磨志气,堕落人格。陷入罪恶不能自脱(此近世悲剧最普通的观念)。有这种悲剧的观念,故能发生各种思力深沉,意味深长,感人最烈,发人猛醒的文学。

某种意义上,中国文化多种痼疾的根源,也在这种悲剧观念的缺乏上。胡适因而说:

中国文学最缺乏的是悲剧的观念。无论是小说,是戏剧,总是一个美满的团圆。现今戏园里唱完戏时总一男一女出来一拜叫作“团圆”。这便是中国人的“团圆迷信”的绝妙代表……他(指中国文学——引者按)闭着眼睛不肯看天下的悲剧惨剧,不肯老老实实写天工的颠倒惨酷,他只图说一个纸上的大快人心。这便是说谎的文学。更进一层说:团圆快乐的文字,读完了,至多不过能使人觉得一种满意的观念,决不能叫人有深沉的感动,绝不能引人彻底的觉悟,决不能使人起根本上的思量反省。

事情因此似乎变得简单了起来:只要作家乐于描绘悲惨之事和悲惨的结局,“中国那种说谎作伪,思想浅薄的文学”就可以得到“医治”了。

◭ 胡适(1891–1962)

戏剧的主要类别之一。以表现主人公与现实之间不可调和的冲突及其悲惨结局为基本特点。(中国社会科学院语言研究所词典编辑室:《现代汉语词典》,商务印书馆2005年第5版,第56页。)

戏剧的主要类别之一。是以表现主人公与现实之间不可调和的冲突及其悲惨结局为基本特点。(阮智富,郭忠新:《现代汉语大词典》,上海辞书出版社2009年版,第1632页。)

戏剧的主要类别之一。主人公所从事的事业由于恶势力的迫害及本人的过错而失败,甚至导致个人的毁灭,造成悲惨的结局。(商务印书馆辞书研究中心:《新华词典》,商务印书馆2001年修订版,第42页。)

戏剧的主要类型之一。是以表现主人公与现实之间不可调和的冲突及其悲惨结局为基本特点。(汉语大词典编纂处:《汉语大辞典》缩印本,上海辞书出版社2007年版,第4310页。)

戏剧的一种类型。在西方戏剧史上,一般认为悲剧主要表现主人公所从事的事业由于客观条件的限制、恶势力的迫害及本身的过错而致失败,甚至个人毁灭,但其精神却在失败和毁灭中获得了肯定。(夏征农,陈至立:《辞海》第6版插图本,上海辞书出版社2009年版,第113页。)

戏剧主要体裁之一。在悲剧中,主人公不可避免地遭受挫折、受尽磨难,甚至失败丧命,但其合理的意愿、动机、理想、激情显示出精神价值。(《中国大百科全书》总编委会:《中国大百科全书》第二卷,中国大百科全书出版社2009年第2版,第128页。)

各辞书的释义虽有详略、精粗之别,但对于“悲剧”的核心要义如“不可调和的冲突”“悲惨结局”“主人公的毁灭”的强调几乎是千篇一律。

《中国百科大辞典》《当代汉语词典》《现代汉语辞海》等辞书对“悲剧”一词的释义也基本相同。只有编译自美国不列颠百科全书公司的《不列颠简明百科全书》的释义有一些明显的不同:

悲剧(tragedy):具有严肃和庄严特征的戏剧形式。主要描述英雄人物与超强力量(如命运、环境或社会)之间冲突的发展,最终以痛苦或灾难的结局收场。

在这一条释义中,不但未强调悲剧情节“悲惨”的必然性(不一定是“不可调和的冲突”),甚至连“悲惨结局”的必要性都弱化了许多。更值得注意的是,它只是说悲剧需要一个“痛苦或灾难的结局收场”,而不认为主人公就必须毁灭——而这往往是国内学者编写的辞书所乐意强调的。

问题在这里就清晰地浮现了:当我们以“悲剧”命名“tragedy”时,刻意突出其“悲”的一面是否完全妥当?

没有疑问,在界定“tragedy”的内涵时,强调突出其“悲”的一面,从根本上说并无原则性的问题。亚里士多德就说过“苦难”是悲剧情节除了突转与发现之外的第三个重要成分:“苦难是指毁灭性的或包含痛苦的行动,如人物在众目睽睽之下的死亡、遭受痛苦、受伤以及诸如此类的情况。”事实上,他所强调的悲剧情节的突转应当“表现人物从顺达之境转入败逆之境”本身就自然包含着相当的苦难元素。就大多数的悲剧创作来说,悲惨的事情与悲惨的结局(主人公的毁灭)也确实是悲剧之为悲剧的关键。

但问题在于,从“tragedy”的发展历史来看,仅从“悲”这一点出发对它的美学内核加以限定是有明显局限性的。亚里士多德早已指出,古希腊的“tragedy”不排斥“好人和坏人分别受到赏惩的结构”,且就古希腊观众的欣赏趣味来说,这种结构通常还被“当成是第一等的”。

“悲剧”这个词应用到古希腊戏剧上,可能引人误解,因为古希腊悲剧着意在“严肃”,而不着意在“悲”。亚里士多德在《诗学》第六章给悲剧下的定义是:“悲剧是对于一个严肃、完整、有一定长度的行动的模仿。”有些悲剧,例如欧里庇得斯的《伊菲革涅亚在陶洛人里》,圆满收场,并未杀人流血,引起悲哀,但剧中情节是严肃的,故仍然是“悲剧”。

事实上,“悲剧”这个词不仅“应用到古希腊戏剧上,可能引人误解”,应用到整个西方的“tragedy”传统中,也都有容易引起误解之处。拉辛在《〈贝蕾妮丝〉前言》中就曾说过:

在悲剧中,血腥和死亡并不是必需的。它的行为是伟大的,人物具有英雄气概,激情便能由此而引起,其总的效果表现为一种构成了整个悲剧快感的崇高的悲痛,这就足够了。

查普曼在《〈比西·丹波伊斯的复仇〉献辞》中也这样说:“题材的教化性,对美德和对滑向反面的趋势表现出的优美而节制的热情,是悲剧令人信服的灵魂、核心和界限。”诚然,许多悲剧家专注于事情的不幸以及这种不幸蕴含的表现,但对另一些悲剧家来说,不幸的事件只是他们情感表达的重要过程,他们更关注这类事件可能触发的更具超越意味的思想内容,如克制、和解、奉献等。这也是某些西方悲剧研究家更推崇索福克勒斯的《菲罗克忒忒斯》,认为它比《安提戈涅》《俄狄浦斯王》更重要的原因。

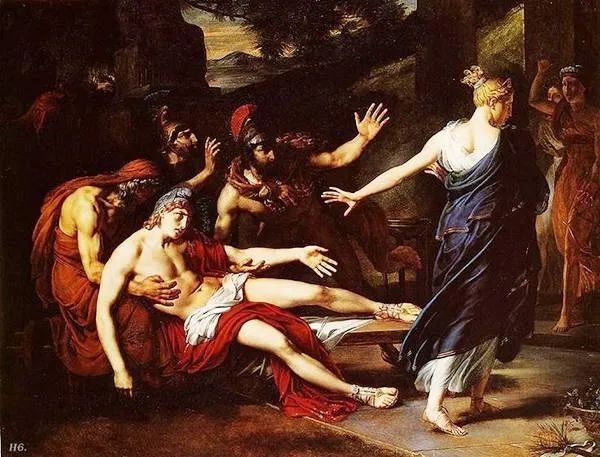

◭ 《帕里斯之死》,Antoine Jean Baptiste Thomas 绘

本文自不打算对“tragedy”的意涵展开深入讨论,但“悲剧”译名的局限性根据以上讨论则已能够看得清楚:以“悲剧”作为“tragedy”的译名,在汉语语境中可能过于凸显“tragedy”苦难一面的蕴涵了;而学者们对于其中“悲惨的事情”与“悲惨的结局”这两个元素的过分强调,则可能加剧了学界对之理解的偏向。

“悲”的时代烙印

第一,中国对西方文化的了解,在那个时候经常是通过日语文化转译获得的。中国知识分子对“tragedy”及相关现象开始产生兴趣的时候,汉语词“悲剧”在日本文化界已成了“tragedy”的定译。“悲剧”一词的构词方式不免对初窥门径的中国学人产生了深刻的心理暗示。

第四,也是最重要的一点,对“悲剧”的推崇和救亡意识有着直接的关系。一代中国学人为什么如此推崇“悲剧”,有时甚至达到极端的地步呢?这其中包含着一种内在的、强烈的时代心理的动机:希冀借着“悲剧”的创造和流行起到辅助救亡图强的作用。事实上,直到1918年,“悲剧”都不是一个特别流行的概念。李叔同1906年所作《春柳社演艺部专章》并未提及“悲剧”一词;陈独秀作于1905年的《论戏曲》和做于1917年的《文学革命论》中,只有“剧”一字而无“悲剧”一词;傅斯年作于1918年的《戏剧改良各面观》亦无“悲剧”一词。

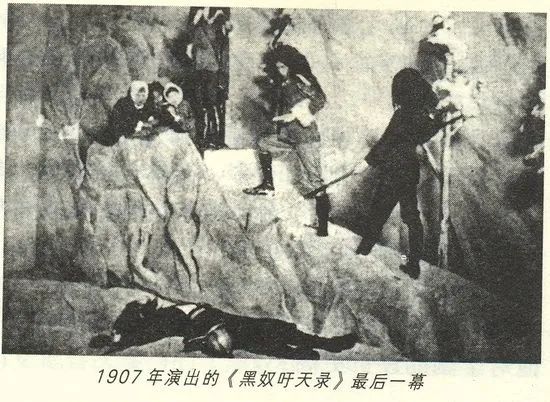

“悲剧”的观念虽不流行,但借演绎悲惨之事情推动救亡图存之事业的观念却非常流行。在当时,略有抱负和爱国心的知识分子,大抵都希望借助悲惨故事的演绎,促使国人警醒,认清中国已处在亡国灭种、类似“汤姆叔叔”求做安稳奴隶而不可得的处境;并且,他们还希望借悲惨事情的演绎,振奋国人精神、鼓舞国人敢于斗争的勇气。除了前引的篇目,欧榘甲的《观戏记》、天僇生的《剧场之教育》、箸天的《论开智普及之法首以改良剧本为先》、陈佩忍的《论戏剧之有益》、柳亚子的《满江红——题〈满江红传奇〉》、灵石的《读〈黑奴吁天录〉》等文无不突出地表现了知识分子的这种时代心曲。

◭ 1907年6月,春柳社在日本东京本乡座演出《黑奴吁天录》

通过以上的讨论,我们不难明白:“悲剧”本借之于日语,由于国内学界未意识到这点,因此当他们以“悲剧”指称“tragedy”时,就不免含混了“悲剧”一词作为“tragedy”专有译名的性质,他们所谓的“悲剧”,不仅是从“tragedy”获得内涵,也将“悲剧”这个现代汉语词汇自身固有的多种中国式的意涵赋予在“tragedy”之上。也可以说,以“悲剧”对应“tragedy”,不完全是一种译名,而是一种命名了。

“Trag-edy”的恰切译法当是“肃剧”——汉语的“肃”意为“恭敬、庄重、揖拜”,还有“清除、引进”的意思。与古希腊“Trag-edy”政治含义颇为吻合。

本文笔者同意刘教授的意见。“肃剧”是我们当前能够找到的一个对于“tragedy”的恰切译名。

◭ 安提戈涅埋葬兄长

最后的话题还是有必要回到中国有无悲剧(我们姑且还是使用这样一个通行的说法来指称“tragedy”吧)这样一个老话题上。如果从悲剧的观念来说,在现代之前,中国当然是不存在关于悲剧的明确观念的。除非我们能够确切地证明,中国传统文化中也有与亚里士多德所谓“悲剧是对于一个严肃、完整、有一定长度的行动的模仿,它的媒介是经过‘装饰’的语言……通过引发恐惧和怜悯,以达到让这类情感得以净化的目的”的说法近似或相同的观念,不然,关于中国“自己的悲剧”的讨论就显得没有必要了。

如果非要找到某种与“tragedy”无涉的观念而命之曰“中国自己的悲剧传统”,则就似乎过于尊崇西方中心了。诚如黄克剑教授指出的那样:“悲剧是动人心魄的,但是,这不意味着我们无法以悲剧的观念对中国传统文化进行必要的阐释。”

人类的精神生产总是有相通之处的,在文艺创作上,创作者也不总是根据某种观念来展开相应的创作——正如诗人不必知道“诗”的文体概念到底意味着什么就能写诗那样。因此,以西方悲剧的观念重新诠释中国传统文艺中可能包含的,但长期以来未引起足够关注的悲剧内涵,不但是可能的,也是完全必要的。这不是套用西方观念曲解中国艺术,而是用另一种境界,也可以说是从更广阔的尺度上衡量中国传统之于人类精神的普遍价值意义。

还需要指出的是,就西方悲剧创作及其相关文化现象的发展历史来看,所谓的悲剧学说必然也是一个开放的、动态发展的观念。因此,试图以某种特定的西方悲剧理论与中国古代作品构建起一种近乎一一映射的关系,进而以此评断中国悲剧之有无、中国文化之高下的批评方式是没有意义的。如果讨论中国传统文艺作品中可能的悲剧内涵是一种创造性的再诠释,我们的思想目光显然就不应该简单停留在套用西方理论的水平上,我们必须进而追问:各种来自中国对人类苦痛经验的诠释方式,是否可能也同时拓宽了关于悲剧问题的想象空间?

作者简介

陈奇佳,1970年10月出生,浙江温岭人。中国人民大学文学院副院长,文艺学专业博士生导师,戏剧影视学科带头人,人民日报“一带一路”文化中心特聘顾问,浙江省文联首批“艺术乡贤”(影视理论评论类)。

主要研究方向为文学理论、戏剧影视理论,兼及文化产业等,主持或参与多项国家级、省部级社科项目;在《文学评论》《文艺研究》《人民日报》等重要期刊报纸上发表文章百余篇,其中部分被《新华文摘》、人大复印报刊资料全文转载;先后出版著作(含合著与主编)《日本动漫艺术概论》(2006年)、《尼采的形而上学批判问题》(2010年)、《被围观的十字架:基督教文化与中国当代大众文学》(2010年)、《马克思精神生产理论的当代诠释》(2011年)、《夏衍传(修订版)》(2015年)、《我们时代的镜像:喜剧艺术与电影研究》(2017年)、《幻想的自由——现代悲剧文体研究》(2022)、《技术、市场与中国的文艺问题——当代大众文化的观察与反思》(2022)等十余部。

延伸阅读

幻想的自由

陈奇佳 著

▲ 点击图片购书

(编辑:何颜希)

关注我们

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请相关人士联系本公众号删除。