李为学 | 王阳明和大礼议

编 者 按

本文刊于《读书》2022年第5期,感谢李为学博士授权“古典学研究”公号网络推送。

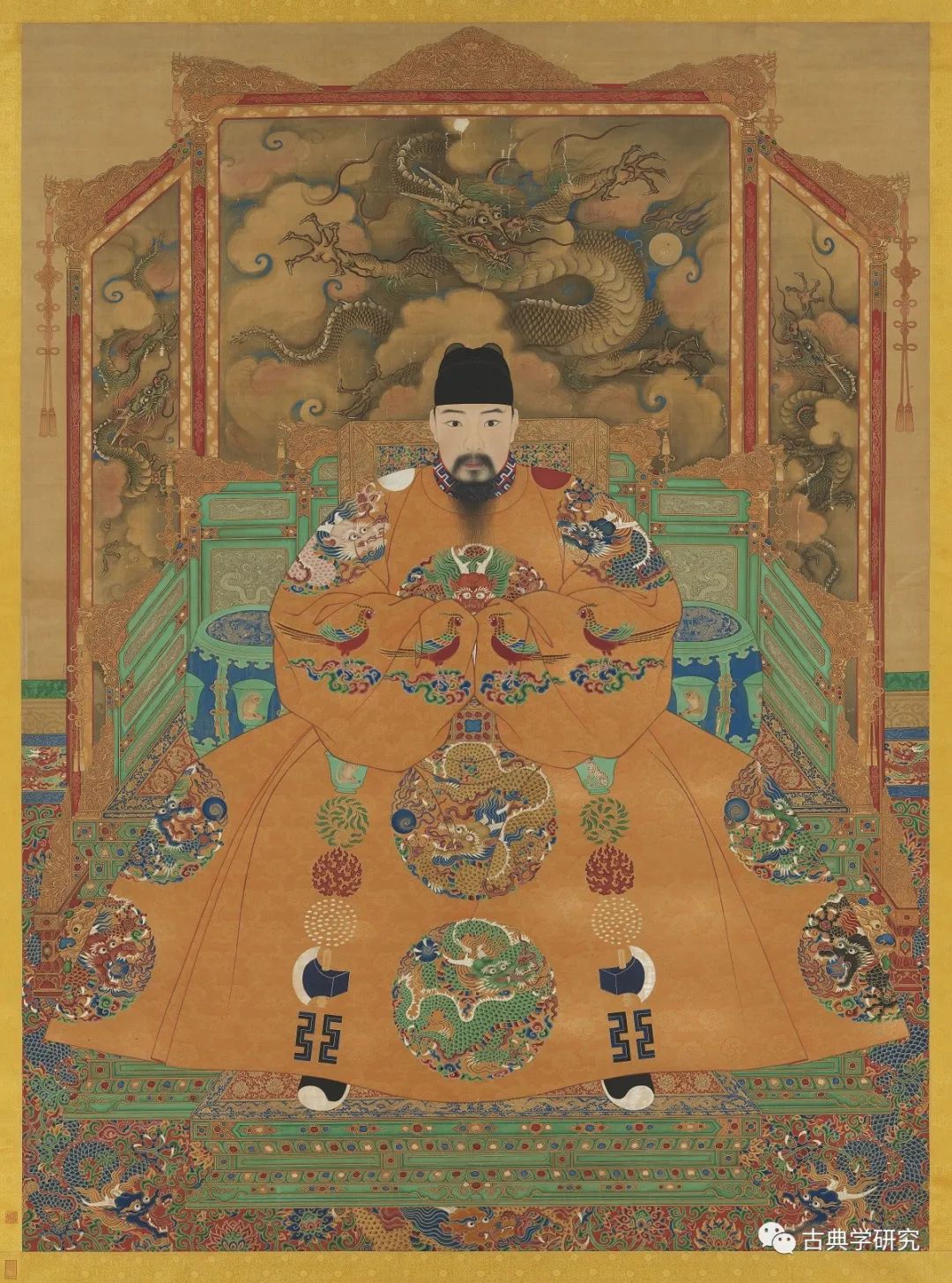

◭ 王阳明燕居像

当士人桎梏于训诂词章之间,骤而闻良知之说,一时心目俱醒,犹若拨云雾而见白日,岂不大快。

可以看到,阳明学说的面像在历史截面中是多重的,在不同的层面上有不同的显现,这使得我们去接近阳明思想的真实品质时困难重重。我们不妨回望一下阳明及其弟子在明世宗时期对于“大礼议”这一历史事件的参与情况来具体分析阳明学派及其学说在涉及到重大问题上的决断和影响,进而一探阳明学术的品质。

“大礼议”贯穿明世宗朱厚熜在位期间长达四十五年,讨论的核心问题是将明世宗的亲生父亲兴献王应该加尊到什么程度才算合于礼制。这个争论又具体分为:到底是尊无后的明孝宗为皇考还是尊明世宗亲生父亲兴献王为皇考;兴献王能否入太庙崇祀并加称庙号。围绕这两个问题形成了议礼派和卫礼派。卫礼派坚持旧制,坚称只能考于明孝宗,兴献王即便是作为世宗的亲生父亲也不能作为正统,更不能入太庙。议礼派与此相反。议礼派中多有阳明弟子及友人,显然阳明与他们更趋于一致。在给他的弟子霍韬的信中,王阳明明确地说:

往岁曾辱“大礼议”见示,时方在哀疚,心喜其说而不敢奉复。

阳明在此“心喜其说”的“说”就是议礼派支持明世宗废除传统经学“为人后”的成例,可以尊奉自己的亲生父亲兴献王为皇考而非以无后的明孝宗为皇考。这个争论也就是“继统”还是“继嗣”之争。议礼派张璁给出的理论根据是:

《记》曰:礼非从天降也,非从地出也,人情而已矣。故圣人缘人情以治礼。

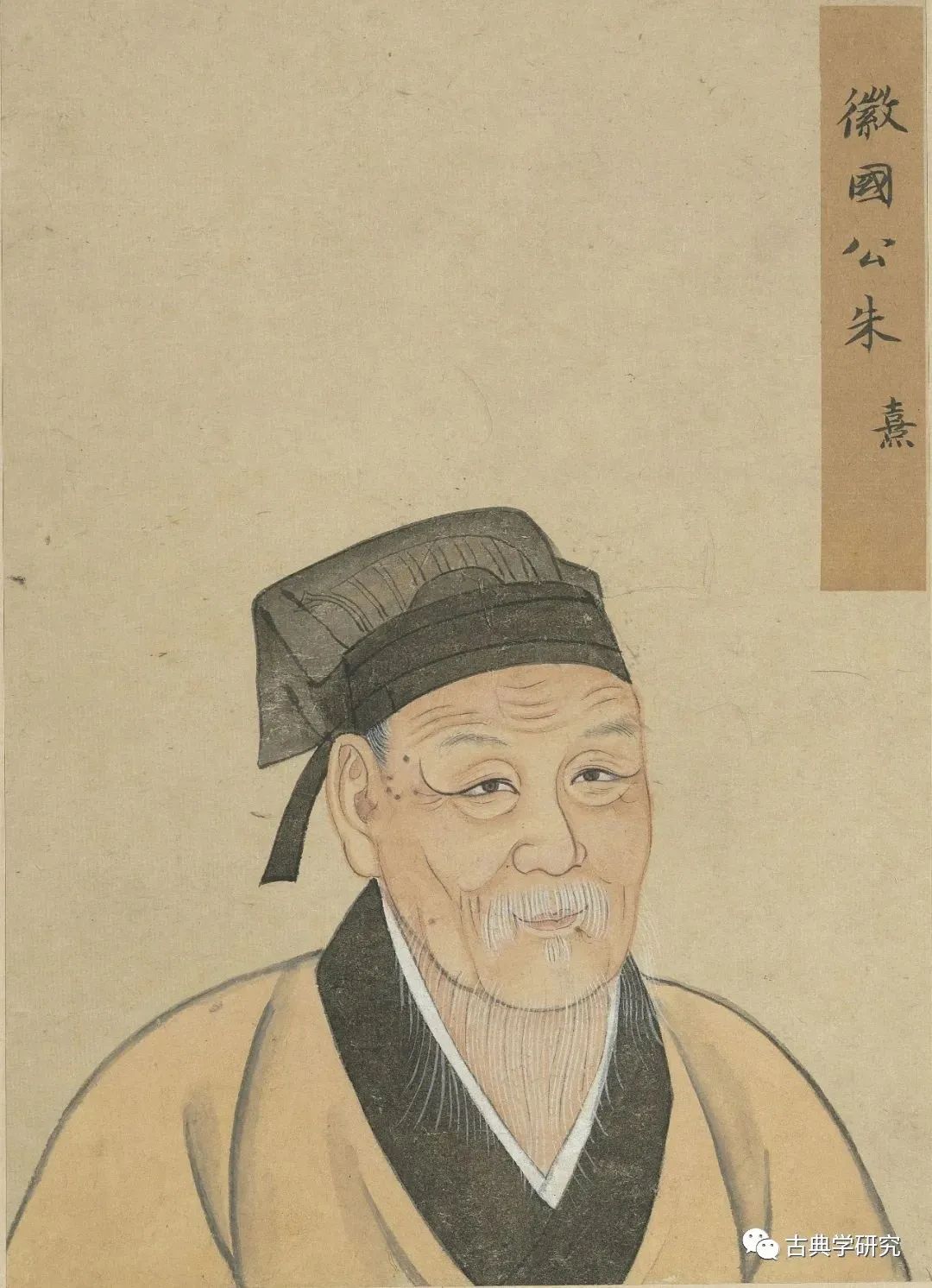

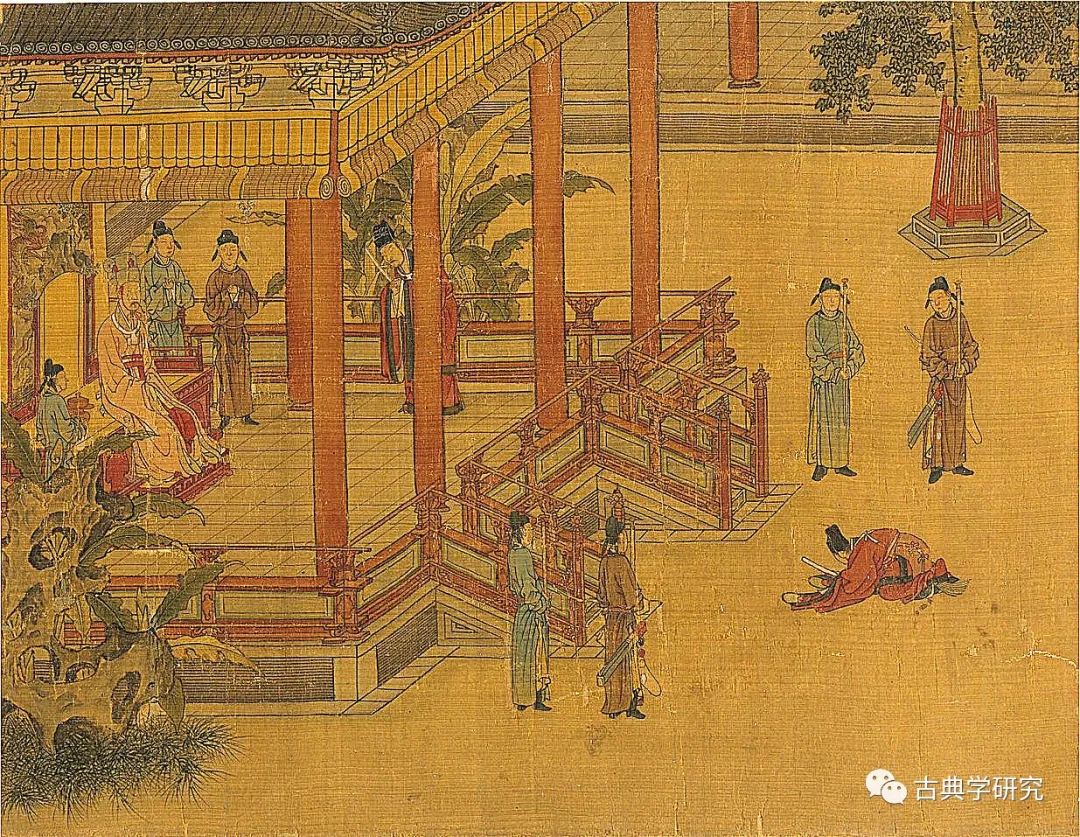

◭ 明孝宗、兴献王、世宗座像

圣人制礼的根据就在于“人情”,人情之大莫大于父子,当然应该顺应这个“最大的人情”来行事,这样才合于“良知”所昭示出来的直接感受。

因此,虽然可能先王未有,也可以因具体的“人情”而制作。儒家所尊称的三王礼制也不是一贯的,如果一味拘泥于古礼、古例,反而不得“心安”,那就是非礼之礼。一句话,只要我们抓住“人情”这个第一原则,后世之人就有“制作”权,而不是孔子那里强调的“非圣人不议礼、不制度、不考文”。第一制礼原则就是“人情”,即使“先王未有”,只要我们遵照“吾心所安”就可以“义起”。最重要的在于“得心而实行”,不是拘泥于旧有的礼制。

很明显,这个理论鼓励“作”,不重于“述”,鼓励大家去考察是不是有“非礼之礼”。既然只有圣人才能“制礼作乐”,那么在作、述之间怎么拿捏呢?这里有一个儒家政治哲学体系里非常关键的决断时刻。这个问题在《论语》里是以“权”的问题形式出现的。“可与立,未可与权”,可见“权”最难掌握。如何把握何时应该“从权”何时应该“守成”成为儒家政治哲学中的一个要害问题。

◭ 朱熹像

我们再回到儒家根本经典《孝经》。《孝经》中的“天子之孝”是:“爱敬尽于事亲,而德教加于百姓,刑于四海,盖天子之孝也。”这几句可以说非常明确,评价天子是不是“孝”最终不是对父母怎么样,而是在对父母尽爱敬之心的基础上,施加“德教”于百姓,“刑于四海”。天子最重要的评价标准在于是不是能够立天之心,“以天视其亲,以天下视其身”。这个“孝”的标准绝然不同于诸侯、卿大夫、士、庶民的“孝”。在古典文本之中,这种等次差别的论述是普遍的。

而阳明学的“致良知”的直接性以及“因人情以制礼”的学说可以说具有抹平这个等差体系的力量,这也是阳明及其后学具有的激进要素所在。这也能解释为何阳明之学更适用于革命之际、制作之时。在这个意义上,议礼派所说的:“孝子之至,莫大乎尊亲。尊亲之至,莫大乎以天下养。”实际上是以士、庶人之孝来要求明世宗。议礼派张璁认为,卫礼派所说汉定陶王、宋濮王故事,只强调“为人后者为之子”,从而使得世宗不顾“私亲”。这种解释恰恰是颠倒了《孝经》里对于天子之孝的论述,公、私对调了。在这个具体问题上,我们能够看到汉宋之别、公私之争这些问题纠缠在一起。

王阳明在“大礼议”期间夜坐碧霞池,曾经写下过一首颇有微言意味的诗:

一雨秋凉入夜新,池边孤月倍精神。

潜鱼水底传心决,楼鸟枝头说道真。

莫谓天机非嗜欲,须知万物是吾身。

无端礼乐纷纷议,谁与青天扫旧尘?

阳明的“致良知”和“因人情”确实适合“扫旧尘”。从这个意义上说,阳明的学说颇具革命性。在给霍韬的同一封信中阳明规劝自己的弟子:

然如倒仓涤胃,积于宿痰,虽亦快然一去,而病势亦甚危矣。今日急务,惟在扶养元气,诸公必有回阳夺化之妙矣。

阳明期待自己的弟子能够“扶养元气”“回阳夺化”,培育新的道统,建立新时代文明的元气。段玉裁却恰恰在此强调,“明之元气在于此斲丧”。如果王阳明能够看到明朝历史以后的发展脚步,他会做出怎样的思考呢?阳明如果看到欧洲现代社会兴起和启蒙运动塑造的新时代,又该如何思考呢?

作者简介

李为学 山东邹平人,兰州大学哲学本科、硕士,复旦大学哲学博士,曾长期任教于兰州大学哲学社会学院,现任职于四川美术学院艺术人文学院。出版有专著《自我吞噬的视野》(华东师范大学出版社),古籍整理著作《中庸讲疏两种》(中华书局)、《老学八篇》(华东师范大学出版社),同时负责主编《陈柱集》《老子历代注疏》等。

延伸阅读

(编辑:乐铮涛)

关注我们