百年来,我国学界译介了难以计数的西方启蒙文化的文史作品,迄今仍在不断增进,但我们从未以审视的目光来看待西方的启蒙文化传统。如果要更为自觉地继承争取中国文明独立自主的中国式启蒙精神,避免复制西方启蒙文化传统已经呈现出来的显而易见的流弊,那么,我们有必要从头开始认识西方启蒙传统的来龙去脉,以便更好地取其精华、去其糟粕。事实上,西方的启蒙传统在其形成过程中也同时形成了一种反启蒙的传统。深入认识西方的启蒙与反启蒙之争,对于赓续清末以来我国学界理解西方文明的未竟之业,无疑具有重大的现实意义和历史意义。

《哲学家的晚餐》,Jean Huber 绘

如今我们生活在两种对立的传统之中,一种是有三千年历史的古典传统,一种是反古典传统的现代启蒙传统。这个反传统的传统在西方已经有五百多年历史,在中国也有一百年历史。显然,这个新传统占据着当今文化的主流。近代以来,中国突然遭遇西方强势国家夹持启蒙文明所施加的巨大压迫,史称“三千年未有之大变局”。一百年前的《新青年》吹响了中国的启蒙运动号角,以中国的启蒙抗争西方的启蒙。一百年后的今天,历史悠久的文明中国焕然一新,但古典传统并未因此而荡然无存。全盘否定“五四”新文化运动以来的反传统的传统,无异于否定百年来无数中国志士仁人为中国文明争取独立自主而付出的心血和生命。如今,我们生活在反传统的新传统之中,既要继承中国式的启蒙传统精神,也要反省西方启蒙传统所隐含的偏颇。如果中国的启蒙运动与西方的启蒙运动出于截然不同的生存理由,那么中国的启蒙理应具有不同于西方启蒙的精神品质。百年来,我国学界译介了无以计数的西方启蒙文化的文史作品,迄今仍在不断增进,但我们从未以审视的目光来看待西方的启蒙文化传统。如果要更为自觉地继承争取中国文明独立自主的中国式启蒙精神,避免复制西方启蒙文化传统已经呈现出来的显而易见的流弊,那么,我们有必要从头开始认识西方启蒙传统的来龙去脉,以便更好地取其精华、去其糟粕。事实上,西方的启蒙传统在其形成过程中也同时形成了一种反启蒙的传统。深入认识西方的启蒙与反启蒙之争,对于赓续清末以来我国学界理解西方文明的未竟之业,无疑具有重大的现实意义和历史意义。本丛编以译介西方的启蒙与反启蒙文史要籍为主,亦选译西方学界研究启蒙文化的晚近成果,为我国学界拓展文史视域、澄清自我意识尽绵薄之力。

《在乔芙兰夫人沙龙里诵读伏尔泰的悲剧〈中国孤儿〉》,莱蒙尼尔 绘

● 《论古人的智慧》(2006年/2017年)

● 《〈利维坦〉附录》(2008年)

● 《席勒美学的哲学背景》(2010年)

● 《“我”之观念:笛卡尔哲学研究》(2015年)

● 《托兰德与激进启蒙》(2015年)

● 《图书馆里的古今之战》(2015年/2020年)

● 《浪漫的律令:早期德国浪漫主义观念》(2019年)

● 《历史主义与民族精神》(2021年)

● 《论古今学问:坦普尔文集》(2021年)

● 《斯宾诺莎的自然革命》(2022年)

Classici et Commentarii

启蒙研究丛编

刘小枫 ◉ 主编

英国文艺复兴时期的大文豪培根在我国颇有名气,也许就因为“知识就是力量(权力)”这样的名言正好可以用来鼓励在现代化进程中迅速奔跑的人们。但培根可能还有另外的面相。本书收入了培根三篇最著名的文学作品《论古人的智慧》《宣告一场圣战》和《新大西岛》,这些作品以寓言或文学叙事的形式,表达了培根深思熟虑的哲学观。本书还附有学者对这三篇作品的义疏。《新大西岛》被认为是培根的爱欲叙述、现代神话;《论古人的智慧》则是培根的俄耳甫斯神话;《宣告一场圣战》对于全面了解培根关于科学和人类的思想起着关键的作用。

* 上下滑动查阅更多内容

二十七 伊卡罗斯的飞行;斯库拉和卡律布狄斯;或中间道路

185页,2008年3月

华夏出版社

霍布斯的《利维坦》有两个版本,1651年的英文本和1668年的拉丁文本。但是拉丁文本的写作很可能早在英文版之前已开始,只是由于时势变化才搁置。与英文本不同的是,霍布斯为拉丁文本增写了一篇《附录》,似乎在为自己的信仰真诚辩白。拉丁文本在宗教批判方面并未退缩和修改,仅是变得温和得多,而且在缓和的地方避重就轻。英文本已经表明,在国情宽松的条件下,霍布斯如何大胆地不顾及宗教状况实施宗教批判,拉丁文本的小心写作则完全是害怕招致宗教迫害,而非处于顾及宗教状况。拉丁文本的附录可以看做霍布斯的“申辩”,有着很精致的结构,采用对话文体,这似乎是对苏格拉底申辩的模仿,但是霍布斯与古典教诲的关系,还有待深入认识。

[美]维塞尔 著

美学与哲学的关系是一个值得深究的问题。近代以来,美学研究的角度由哲学转向心理学、由形而上转向形而下,出现了诸多心理学一美学流派。哲学与美学的关系日渐疏远。然而,就在人们几乎要完全摒弃形而上学的这样一个时期,维塞尔教授的书却显露出对形而上学的特别爱好。他提醒我们一个不可忽略的重要事实:诞生于18世纪的美学正是借助当时的哲学,把一堆零乱的理论材料构筑成一座赫然耸立的学科大厦。正如维塞尔教授在本书中译本序中所言:作为一门科学的美学理论的发展,是以一般世界观为先决条件的。席勒对文明的批判在当代仍然是有效的,某些“文明”的弊端愈发严重。所以,从席勒的美学批判中,我们仍然可以得到诸多的启示。艺术的“面貌”及其价值也必定会在艺术的自我反思与现实之间的辩证关系中发生改变。笛卡尔是西方近现代哲学的奠基人,他对“我”的张扬构成了主体性哲学的基础,也导致了自我主义的泛滥。笛卡尔离我们有多近,他具有何种问题意识和智识水平,以及恰恰在一些我们轻易误以为是共同点的地方,笛卡尔离我们有多远……《“我”之观念——笛卡尔哲学研究》是针对这些问题的研究。本书抽取笛卡尔哲学中五个具有高度理论价值的问题点,并分别用一章的篇幅对它们进行处理,试图到达的首要目标是:理解笛卡尔。主要内容包括:观念,“我思故我在”,关于自我的观念,关于自身存在的怀疑,意识等。

托兰德与激进启蒙

十七世纪中叶以来,英格兰和爱尔兰出现了一批被称为“自然神论者”或“自由思想者”的智识人。他们的著述和文章直接启发并激励了十八世纪的法国启蒙思想家,史称启蒙运动的精神教父,托兰德就是其中的代表人物。本书收集了托兰德的文稿和研究文章。托兰德因关于双重写作手法的专论,成为西方文史上最早系统表述这一古典传统的哲学家。而关于对这位洛克的学生、斯威夫特的同时代人双重写作手法的论述,也可见学者们对近代西方启蒙运动的起源及其与隐微写作的关系的持久探究。

* 上下滑动查阅更多内容

编者前言:托兰德的“自由思想”与双重写作(刘小枫)

斯威夫特(Jonathan Swift)是17至18世纪英国文学的重要作家、讽刺文学的代表,其作品包括散文、诗歌、政论等,但至今只有《格列佛游记》为中国读者熟知。《图书馆里的古今之战》这部斯威夫特文集除首次翻译《论雅典和罗马贵族与民众的竞争和争执及其对两国的影响》和《书籍之战》外,还提供了《木桶的故事》的新译本,另附几则相关文献,以及沃顿对《木桶的故事》的反驳。随着我国学界古典研究的兴起和发展,斯威夫特的作品不会再仅仅是“中学语文”推荐读物,而是我们更透彻地理解西方“古今之争”的门径。另外,刘小枫教授为本文集写了题为“古今之争的历史僵局”的五万字长篇导言,体现了斯威夫特及其写作在整个思想史大脉络中的重要性。

* 上下滑动查阅更多内容

论雅典和罗马贵族与民众的竞争和争执及其对两国的影响

浪漫的律令

[美]弗雷德里克·拜泽尔 著

本书基本上是由介绍性的文章所构成的,其目的是介绍早期德国浪漫主义背后的哲学思想——认识论、形而上学、伦理学以及政治学——并展示它与这一期间的文学、文艺批评以及美学的相关性。浪漫主义时期的文学、文艺批评以及美学一直以来都受到了广泛的关注,然而同时期的形而上学、认识论以及伦理学等哲学问题却遭了普遍的忽视。然而,前者只有通过后者才能得到更好的理解。因此,针对主流学界将浪漫主义运动看作一场文艺学意义上的美学运动,拜泽尔强调浪漫主义运动中伦理学和政治学的优先性和主导性地位。另一方面,针对流行的后现代解释方法,拜泽尔采用的是传统的解释学和历史学的方法——这是浪漫派本身所实践和捍卫的方法。借此,拜泽尔将试图从浪漫派内部,依据其自身的理念、目的及其历史文本来对之做出解释。

340页,2021年6月

华夏出版社

赫尔德是欧洲启蒙时代著名的“自由知识人”,狂飙突进运动的先驱,“民族精神”观念的理论奠基人,其哲学、美学和政治思想意义重大、影响深远,但也芜杂含混,长久以来未能获得准确定位。20世纪以来,赫尔德对历史主义和民族主义的独到贡献得到西方学界的充分把握,同时他与启蒙主义的关系开始淡化,甚至被人视为“反启蒙”的先驱。本书汇集了西方当代赫尔德研究的典范性成果,通过回溯启蒙时代的基本语境,试图从不同角度,挖掘赫尔德的历史哲学及民族观念的理论资源和政治诉求,呈现其思想整体的复杂性和特殊性。阅读本书,不仅将帮助我们更透彻地理解西方思想史的整体脉络,还将使得我们做好准备,对近代中国的激进文化运动开展进一步的反省。* 上下滑动查阅更多内容

编者前言

自然法和赫尔德的历史理论 斯皮茨

赫尔德的历史哲学和18 世纪晚期自然科学的不均衡发展 帕尔提

赫尔德与培根 奈斯比特

赫尔德与斯宾诺莎 佛斯特

赫尔德与卢梭 伯纳德

希伯来人与赫尔德的政治纲领 伯纳德

赫尔德与旧约 维德纳

赫尔德与贺拉斯 施密特

野性的优越:赫尔德与惠特曼的民族主义 布鲁伊斯坦

当代赫尔德研究综述 赞米托 等我们一直以为,发生于17世纪末至18世纪初的“古今之争”是一场涉及文艺问题的论战。在坦普尔看来,厚今薄古派的内在冲动是文艺复兴以来两百多年欧洲新兴王国的崛起,因此,他反对欧洲新兴王国的政制建设摆脱古典传统和古典德性的规制。他在《论古今学问》中说,西欧的日耳曼诸王国仅仅在近两百年才开始出现自己的学问,与古希腊罗马学问相比,更不用说与东方其他古老文明国度的学问相比,只能算是学问上的幼儿。本书收入坦普尔爵士作品七篇,并附其生平文字一篇,展现了历史上的英格兰陷入政制动荡之时,关心国家命运与精神品质走向的智识人如何思考。本书围绕“法,或者力量”这一轴线,开创性地从斯宾诺莎形而上学与政治学内在关联的角度讨论其法哲学。作者认为,斯宾诺莎将自然法作为“第一真观念”,以对自然法的实证界说为起点,通过基本概念(个体、权利、自然法则)的重构,对现代自然法传统进行了一系列的“革命”。斯宾诺莎的自然法是一种自然哲学,它借助法与政治连在一起。个体性和自然的原则或法则,是斯宾诺莎自然法概念的最初两块基石,力量(potentia)则是第三块基石。自然法的展开就像一幅地图,描绘了一条通向人类自由和拯救的道路。

* 上下滑动查阅更多内容

致谢

导言

第一部分 自然法

第一章 个体性

第二章 自然的法则

第三章 力量

第二部分 政治自然法

第四章 民众

第五章 国家

第六章 作为自权人

结论

索引

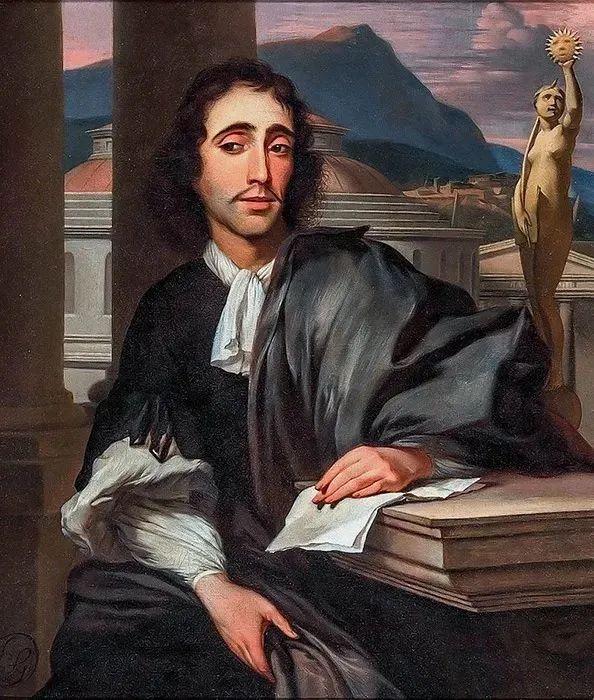

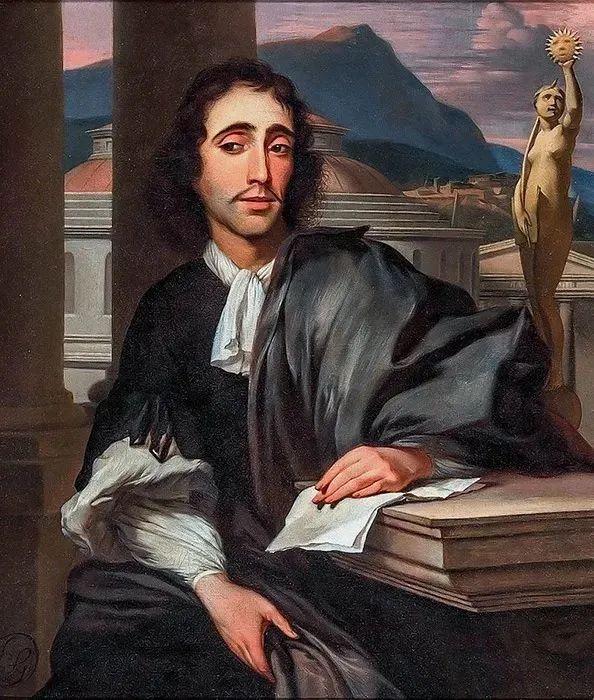

斯宾诺莎(Baruch de Spinoza,1632-1677)

说斯宾诺莎对自然法传统进行了内在重建,其中隐含两个要点。首先,存在着一个自然法传统这样的东西;其二,斯宾诺莎可以被视为这传统的其中一员。不过,这两点都存在争议。关于第一点,似乎存在一种大体印象:自廊下派(Stoics)以来所有讨论自然法的那些理论家,显然形成了一个连贯一致的概念框架,虽然他们实际上并没有这么连贯一致。这种印象的原因很可能在于,几个世纪以来异常显著的是,在法律和哲学的探索中,自然法理论共同具有某些具体要素。但这种印象多少有些误导人。当早期希腊学者在自然法的名义下开始讨论自然与法之间的关系时,他们关心的是,要为个体行为建立一种伦理语境,不是从政治公民的角度,而是从自然的宇宙论角度——例如,廊下派伦理学的基础是,人类在自然秩序中的共同参与。

与廊下派观点相一致,一些罗马法学家如乌尔比安(Ulpian)最终提供了一种对自然法的法律界说:自然法(jus naturale)是所有动物在自然的支配下去做的事情;万民法(jus gentium)是各民族的理性法;而公民法(jus civile)则是制度化的实证法(positive law)。但其他人如盖乌斯(Gaius)认为,自然法不是在一种宇宙论语境中与法律系统并列发展的道德原则,而是作为法律概念本身合法性的决定因素:自然法与万民法是同一个东西,因为它们构成了同一个法律基本原则的渐进决定因素,这个原则会应用到公民法中。因而,即使在一开始,对于概念的学科范围,自然法诸理论之间也并不相同——有些人认为自然法是一种道德理论,另一些人则将其视为一种法律理论。随后,这些争论甚至更进一步。作为罗马法的其中一个因素,自然法非常重要,但除此之外,在某些早期基督教思想家的作品中,比如亚历山大的克雷蒙(Clement of Alexandria)和奥古斯丁(Augustine)那里,借由重新论述廊下派自然秩序观的方式,自然法也开始出现。这为一神论框架中的自然秩序概念奠定了基础,并因此为自然法进入神学铺平了道路。自然法在中世纪呈现出了几个不同面相——要么在罗马法的影响下,将之作为有效实证法的决定因素,要么从神学解释上,将之作为神对人的命令;或者在圣典学者对于有效教会法的更早判断中,将之作为两者的混合物。例如,通过系统阐释其中神学与形而上学、法学的东西,理论与实践的东西,道德与政治的东西,阿奎那(Thomas Aquinas)很可能最终建构了中世纪最为精巧的自然法理论。此时,一种超越道德和法律的全然神学的视角,取代了早期廊下派提供的有关自然法的宇宙论视角。随着文艺复兴和早期现代性的展开,由于发生了几个变化,自然法变得更加灵活。首先,亚里士多德学派的预设和神学创造论,都支持自然目的论概念,但由于数学和机械论观点的流行,这种目的论概念开始逐渐消失。数学和机械论要求自然科学不能简单地从神学中寻找其正当性,而是应该从一种可论证的方法中去寻找。其次,既然对于理论知识来说,神学基础已经变得不充分,那同样,对于实践知识来说,神学基础也变得不再充分,这意味着,道德、法律和政治也需要在可论证的方法中寻找它们的正当性——它们必须变得理性,而不能仅依据神学进行取舍,亦即,在认识论上,它们要集中在知识主题上,而不是神学的神圣性上。第三,整个欧洲都爆发了宗教冲突,这意味着,那些普世道德的拥护者们必须建立一种所有不同宗教运动都一致认可的道德基础——最终,这需要发展出一种独立于宗教信仰的道德哲学。所有这些变化催生出,要为政治生活寻找一种共同的自然根基:一种共同的人类(理性的)天性。自然法的概念框架恰好提供了这点,虽然在天主教的语境下,一些学者——比如苏亚雷兹(Francisco Suarez)和瓦斯奎兹(Fernando Vasquez)——仍然在亚里士多德和阿奎那的框架中讨论它。因此,以现代进路去处理自然法,再一次改变了它的范围——基本的视角不再是宇宙论或神学的,而是个体主义的。此外,其跨领域的特征再次得到验证:自然法的断层线(fault-lines),同时是哲学的、道德的、神学的、形而上学的、政治的、科学的和法律的。自然法的弹性也同样具有历史相对性,因为在不同的地方,以及在接下来的几个世纪中,这些断层线的差异极为巨大。这使得人们很难简单断言说,存在一个自然法传统。即使17、18世纪的新教(Protestant)现代自然法理论家,也很难确定何者可以毫无疑义地被称为传统,这有两个原因:首先,在作为道德理论的自然法之内容上,他们的看法各不相同;第二(可能是更重要的理由),因为他们有不同的自然概念作为其自然法理论的基础。这使得对自然法的不同运用之间产生了紧张和难题,而不是一种概念上的连贯一致。此外,这个简明的历史概况表明,自然法似乎就像一把巨大的概念之伞,其下出现了很多不同的理论和观点。它可以包括一组义务论陈述,这组陈述符合一种预先设定的自然秩序模型(由一位超验之神或由论证之理性所预先设定),也可以是施加于一种正义观念的诫命,这种正义观念为法律和政治秩序提供了正当性;可以是现代契约论(contractarianism)诸价值的一种法律或道德投射,也可以单纯是对一种“法”的任何理论建构,这种“法”的“自然性”(naturalness),足以让人将之视为一种“自然法理论”。

然而,正如博比奥(Norberto Bobbio)正确指出的,在提到自然法时,现代学者想指的是,一种古典的、中世纪的概念框架之再生、发展和传播,这发生在17、18世纪的新教欧洲。一方面,即使在这个时期,对这个框架的使用也并不连贯一致,这个事实意味着,站在一个统一的思想理论流派的意义上来说,并不存在一个[自然法]传统。但另一方面,存在一个具体的概念框架这个事实又恰恰证明,在那些理论中存在共同的因素:这个框架建立了一种形式上的自然法传统。求助一种现代自然法概念(尽管此概念具有弹性)总是意味着,借助一些起源于古典罗马法的司法概念,比如法、义务、权利、契约和财产,试图去解释一个特定领域(不管是道德领域、政治领域,乃至形而上学领域)的基础。结果是,人们可以说,存在一种自然法传统,它由一种义务论的概念框架构成。由于这一概念框架为一种多元宗教语境所分享,因而,相比新教自然法理论和天主教自然法理论之间单纯基于信仰告白的区分,它的范围更加宽广——它为所有人共有。但是,因为这个形式框架的实际内容有极大的不同,关于一些哲学家是应该包括进还是排除出这个自然法传统,评论者经常产生分歧,这恰是因为他们认为自然法传统是一种特定、连贯一致的理论体。这有助于解释,为什么一些人认为斯宾诺莎是自然法理论家,而另一些人则认为他是法律实证主义(positivism)的先驱。

关注我们