新书上市 | 杨念群:《“天命”如何转移:清朝“大一统”观的形成与实践》

——清朝“大一统”观的形成与实践

杨念群 著

内容简介

本书指出,清朝创造出了一种新型“正统观”。清朝以前的“正统论”基本上依赖单一的儒家道德教化观念,清朝则建立起了另一种对前朝正统观的补充性诠释框架,与其“二元理政”的治理模式相互配合。而“大一统”正是正统观的首义,是王者获取“正统性”的思想与实践基础。

目录

内文选摘

“民众史观”抑或“英雄史观”?

1902 年,梁启超曾写下了一段著名文字:

这是对古代“正统观”较早发出的质疑声音。紧接着梁启超又推究皇家“正统观”占据历史主流书写的病因乃是在于“实由认历史为朝廷所专有物,舍朝廷外无可记载故也。不然,则虽有忌讳于朝廷,而民间之事,其可纪者不亦多多乎,何并此而无也?”。

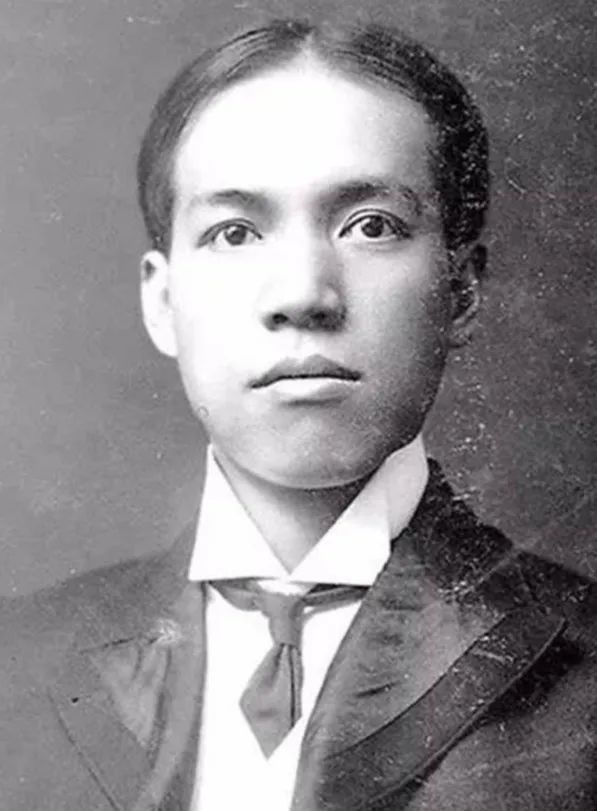

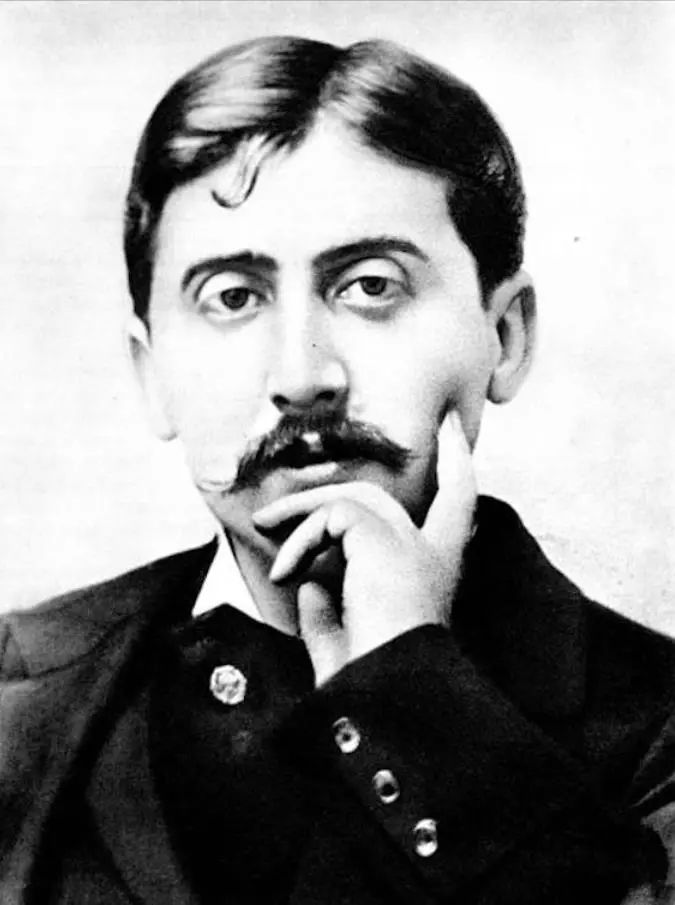

梁启超的这番话开启了观察中国历史的一种“平民视角”,也彻底扭转了通过精英选择记忆、书写历史的旧式风格。过往的史书在梁启超眼里只不过是“合无数之墓志铭而成者耳”。梁启超的目的就是要把这一个个帝王与贵族的“墓志铭”转写成平民鲜活的肉身形象与貌似庸常的生活样态。普鲁斯特在《追忆似水年华》中曾写道:“我要在作品里描写人们在时间中占有的地位比他们在空间中占有的微不足道的位置重要得多,即便这样做会使他们显得类似怪物。”梁启超就是要通过描述另一类人群的生活,改变晚清士人对历史空间与时间的认知状态。

梁启超(1873-1929)和普鲁斯特(1871-1922)

安德烈· 莫罗亚评价普鲁斯特的主要贡献时说“他教给人们某种回忆过去的方式”,普鲁斯特困惑于我们周围的一切都处于永恒的流逝、销蚀过程之中,“就像空间有几何学一样,时间有心理学”。在时间摧毁了一切的同时,“人类毕生都在与时间抗争”,最常使用的手段就是保存“记忆”。

普鲁斯特当然知道,强行改变历史记忆的规则一度仅是文学的专利,在历史研究中并不合法。但他小说里的主人公所采取的观察世界的态度却与梁启超发起的史界“平民革命”有着极为相似的视角。小说描写主人公的姨妈每天的日常功课:

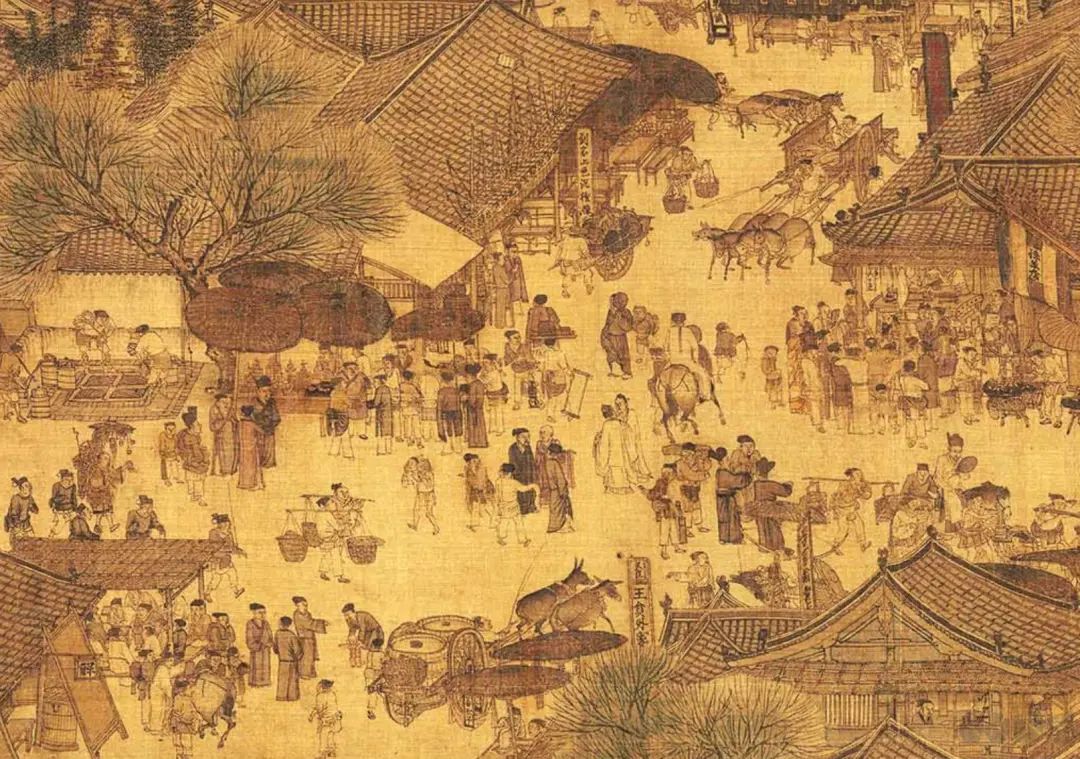

在姨妈的视界中,没有国王和贵族宫廷里的生活场景,满眼只是街道上的日常琐事。

如果把姨妈观看风景的方式与梁启超观察历史的眼光叠加在一起,将会看到一幅什么样的景象呢?有一种可能是“文学”与“史学”的边界会慢慢变得模糊起来。另一种别样的历史“记忆”会随之脱颖而出。

在梁启超眼里,“欲求人群进化之真相,必当合人类全体而比较之,通古今文野之界而观察之”。拾缀复原“全体”“古今”记忆的方式就是“凡民间之结集而成一人格之团体者,谓之法团,亦谓之法人。法人者,法律上视之与一个人无异也。一州之州会,一市之市会,乃至一学校、一会馆、一公司,皆统名为法团”。这已经相当接近普鲁斯特笔下“姨妈”日常记忆的眼光了。“姨妈”观看风景的视野换成当下的学术语言就叫“日常生活史”。梁启超的关怀当然不限于此,还包括“外至五洲之全局,上自穹古之石史,下至昨今之新闻”,统统都是书写记忆的好材料。

近代中国历史方法论的转型不是史家个人的发明,而是与其他学科发生激烈碰撞的结晶。梁启超曾经批评旧史家:

粗略一览梁启超罗列出的“史学”与其他学科交叉联姻的图谱,称其为“跨学科研究之父”当不为过誉。

从此之后,“帝王家谱学”之外的经济史、政治史、民众史、社会史、日常生活史、新文化史等等崭新的研究方法纷至沓来,涌入了中国史领域。“眼光向下”“区域史研究”“底层视角”俨然成为学人时髦的口头禅。传统治史必须关注的核心主题如“正统”的确立与帝王宫廷政治的运作大有被逐出史学门庭的危险。因为“正统”已被定性为“当代君臣自私本国也,又是陋儒误解经义,煽动奴性的产物”,自然被悬置成批判的标靶,似乎已不适合成为史学严肃探究的对象,应该自觉让位于“民众史”这个政治正确的大方向。

“民众史”就是普鲁斯特小说里“姨妈”眼中的世界,在她的眼里,“贡布雷无论家畜还是居民,彼此都认识”,“所以倘若姨妈偶尔发现有一条她不认识的狗走过,她就必定不住地搜索枯肠,把她的推理才能和悠闲的时间全都消耗在这件难以理解的事情上去”。

历史学家一旦步入了“姨妈”的日常生活世界,往往会极大地丰富历史书写的细节,民众生活的基本面相也会逐步展露无遗。当历史记忆化身为无数个生动的琐细碎片时,帝王官僚的身影自然日渐模糊,退隐莫辨。普通人生活纪事里的家长里短,从此构成了任何“事件”发生的必备要素,对其中的体味和琢磨也内化成了一种“集体无意识”。“新文化史”探秘隐微情境的范围已波及气味与声音,空间与身体,诸如一个老农居所的位置朝向,村庄里一位士绅的阅读与收藏,乡民吃喝的种类与成分,乃至庙碑里的隐秘预言, 乞灵拜佛的神签,黄大仙意识流般的“胡言乱语”,甚至香水的弥漫和钟声的扩散等难以捕捉的嗅觉与听觉,都被纳入了史家穷搜极索的范围。

令人颇感诧异的是,就在“进化史学”刚刚施展出强大的声势魅力,“民众史学”正处于众人仰视风随的喧嚣狂欢时刻,1922 年12 月,梁启超突然发表了一篇题为《什么是文化》的奇特演说。在这篇演讲词中,梁启超绝口不提过去常常挂在嘴边的“进化”“因果”这些新词,反而大讲“文化”是一种“共业”,与个人创造出的“别业”有相当之区别。“共业”是佛家术语。在梁启超看来,一切身心活动“都是一刹那一刹那的飞奔过去,随起随灭,毫不停留。但是每活动一次,他的魂影便永远留在宇宙间,不能磨灭。……由此言之,必须人类自由意志选择,且创造出来的东西才算有价值。自由意志所无如之何的东西,我们便没有法子说出他的价值”。

梁启超举出孔子、汉武帝和基督等人做例子,说“他的自由意志恁样的发动和发动方向如何,不惟旁人猜不着,乃至连他自己今天也猜不着明天怎么样,这一秒钟也猜不着后一秒钟怎么样,他是绝对不受任何因果律之束缚限制,时时刻刻可以为不断的发动,便时时刻刻可以为不断的创造”。其中明确谈到“文化”创造是个人心性的表达,与“因果律”毫无关系。这哪里还能见到丝毫民众生活史的影子,似乎又回归到了传统“英雄史观”的路子上去了。梁启超晚年对“文化”认识立场的转变被认为是对历史研究日益“庸常化”“民粹化”的一种反动,可惜在当时并未引起太大反响。

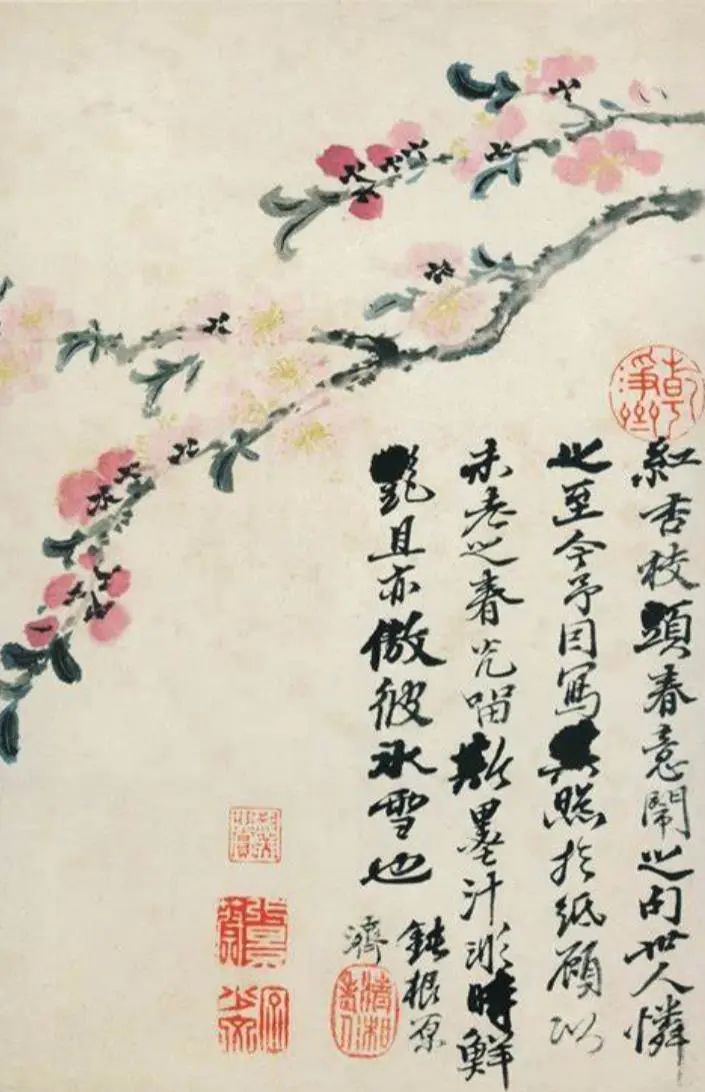

与梁启超当年的感悟相呼应,钱锺书曾经发现中国诗文中普遍存在着“视觉”与“听觉”相映衬的“通感”现象,他引宋祁的名句“红杏枝头春意闹”,说在日常经验里,视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉往往可以彼此打通或交通,眼、耳、舌、鼻、身各个官能的领域可以不分界限。颜色似乎会有温度,声音似乎会有形象,冷暖似乎会有重量,气味似乎会有体质。这种“通感”我以为不仅反映在文学创作中,同样在历史研究中亦时常会发生作用,当代历史学家似应自觉具备此种“通感”意识,否则在观察历史过程时难免会把视野限制于某个局部片段的状态而失去整体感受能力。

[明]石涛《杏花图》

目前“社会史”“文化史”研究被批评趋于碎片化即出于缺乏“通感”所致。似应当在观察某个局部现象时四面兼顾不同要素之间的关联,因为历史现象表面上所呈现出的“社会”“文化”面相,也许是某种更深层的政治表征,反之亦然。

在梁启超发表历史研究“心性论”数十年之后,学界亦开始有人倡导“人生史”的探索方向,以区别于社会史领域中的“日常生活史”。“日常生活史”的观察对象相当于社会科学模式所规定的“群体”,它们在特定学科术语描述的“人生礼仪”和“日常时间”中经历着历史流程。“人生史”的对象则是“非常人”的个体,比较接近古代史书中的“人物志”。“人生史”写作的目的是摆脱近代社会科学总是想把“人生”整合进民族国家秩序这类僵化叙事套路,即使如福柯虽然意识到了“个体”的个性一旦被权力的支配削平,就恰似“庸人”猬集,却仍是从“群体”的角度理解“个人生命史”的反抗意愿,无法对“个体”生命的真实意义做出更有力量的说明。

近期有学者为了弥合将上下层组织对立起来进行截然二分的社会史研究弊端,主张采用“日常统治史”的视角,以区别于帝王政治史和面向底层民众的“日常生活史”。“日常统治史”更强调政治权力对群体日常活动的支配状态,只不过这种“支配”并不限于帝王、官僚等所属的上流社会,而是泛化到了更为普通的制度和治理技术之中。即使一些深受人类学方法影响的历史学者,也开始反对不假思索地运用“国家—地方”“全国—区域”“精英—民众”等一系列二元对立的概念作为分析工具,而是主张区域历史的内在脉络可以视为国家意识形态在地域社会各具特色的表达,国家的历史也可以在区域性的社会经济发展中“全息”地展现出来。

除了探照历史的眼光深入民众和底层,持续降格到世俗层面这个变化外,梁启超提倡新史学的最大影响还在于他主张对史料的选择应采取“价值中立”的科学态度。梁启超认为,古代史观由于为一家一姓之皇权服务,难免沾染上太多的“道德主义”色彩,而且这类“道德”还是出于“私德”而非“公德”,故采用“去道德化”的客观标准才是史学革命的关键步骤。

传统史学与“新史学”的根本分歧在于前者认为道德标准的持守乃是史学的生命之所在,后者则力图经过史料的自然呈现剔除道德化判断,以展现事实的客观性。这场争议一直延续到现在,实际牵扯到了历史观中何为“正”的问题。

撰史要做道德评判,这是传统史家必须恪守的要义,也是“新史学”极力批评舍弃的观点。然而问题在于,道德评判的标准应该设定在哪里?一定必须掌握在士人或某一特定儒家流派的精英群体手中吗?即以宋明儒者恪守“夷夏之辨”及清儒逐渐接受“大一统”理念而论,就很难从道德尺度上定出是非。因为其思想与行为的转移乃是时代因缘演化的结果。我们从饶宗颐的论述中亦可以看出传统史家面临“世变”抉择时的内心紧张,以及难以自我圆融的困境。

饶宗颐在讨论中国“正统观”沿革时,一方面说,“史家眼中对于帝王(统治者)仅视作历史人物看待,其是非得失,均得加以衡量评判,记叙史事而无是非之辨,则何贵乎有史?”并声明此义郑思肖在《心史》中已有发挥。郑思肖正是宋代夷夏之辨论述的极端奉行者。另一方面,饶宗颐又赞赏龚自珍批评夷夏之防的狭隘,而举其“历来持正统论者,每局于夷夏之辨;此在偏安之世则然,若大一统局面下,则地既无疆,天亦无外”。这个观点显然更接近雍正帝的史观,至少类似于被皇家思想训化后的士人对帝王正统的认同态度。饶宗颐显然忽略了清代士人与帝王合谋之一面对史家进行道德判断所构成的影响。

民国建立以来的中国史家或隐或显地均受到“科学主义”方法的影响,他们争先恐后地追寻历史的客观性和真实性。这与清中叶以后兴起的乾嘉实证学风若合符节。以“复古”为“革命”正是梁启超对清代学术的总体评价,也暗含着通过把旧史学披上科学外衣使之时髦化的意图。这对民国时期的治学路径影响颇大。如顾颉刚就曾明确表示,他发起“古史辨运动”“自有我的坚定的立足点—在客观上真实认识的古史,并不是仅仅要做翻案文章”。

顾颉刚(1893-1980)及其《古史辨》(景山书社1930年初版)

顾颉刚自认其治史源于三个传统:一是唐以后出现的学术辨伪传统;二是康有为揭示了战国诸子和新代经师的作伪的原因,使人读了不但不信任古史,而且要看出伪史的背景,比辨伪更深一层;三是胡适的西洋史学方法,不但要辨伪,还要去研究伪史的背景和演变线索。

顾氏辨伪的真精神是想打破古史层累伪造的帝王与圣人的传承谱系,用科学方法揭示其真面目。但从史学本义而言,我们更应该关心的不是古史传说的真伪问题,也不是古帝王圣人是否真实存在的问题,而是何以伪史被顺利制造出来,在某个时期能够大行其道,在另一个时代却又寂寥无闻。

伪史制造用于什么目的,为什么越到后来伪造古史的行为越来越少直至消失,其原因何在?例如汉代儒生中流行谶纬之书,制造出许多古代圣人的神迹神话。直至唐代,文人好谈怪力乱神之风并未消歇。但宋代以后研习谶纬的儒者日渐稀少,直至消失。特别是那些和神启预言有关的历史叙述如“五德终始说”也逐渐失势,不为皇家所用,这到底是什么原因造成的?问题的关键在于,某种历史观是在什么样的状态下被各方利用,而不完全与传说谱系构成的真假问题有关。对伪史客观性的执着辨析恰恰因为太受近代科学观的影响和支配,不一定抓住了历史本身演进的具体脉络。

顾颉刚曾提及他对康有为用今文经学做手段大搞宫廷政治颇感不满,曾表示:

顾颉刚没有想到的是,政策与学问混而为一恰恰是儒者参政议政的重要特点,甚至不惜加入荒谬鬼诞的成分,以博取更为强大的精神力量,康有为只不过是这个特点的末世践行者。康有为用谶纬影射时政恰恰是汉唐儒生传统言行风格的再现,孔子改制的历史真相或经书造作的真伪到底如何并非他关注的内容。顾颉刚指责康有为治学夹带诡异怪诞之风,是典型的以科学指针度人,而且度得十分勉强。如何理解儒生的谶纬神话制作与皇权博弈的关系,正是窥探古人史观之原义的一大关键,不可凭今人眼光随意裁断。由于不明此理,顾颉刚才断言夏曾佑在历史教科书中说汉人“凡解经者必兼纬,非纬则无以明经”的说法是“自欺欺人”之论,并不了解夏曾佑的意思是指汉人生活于此神秘氛围之下,谶纬必将发挥其特殊功用,而不是依靠简单的辨伪工作就可以探知其复杂的心灵世界。这都是过多沾染科学主义思维造成的后果。

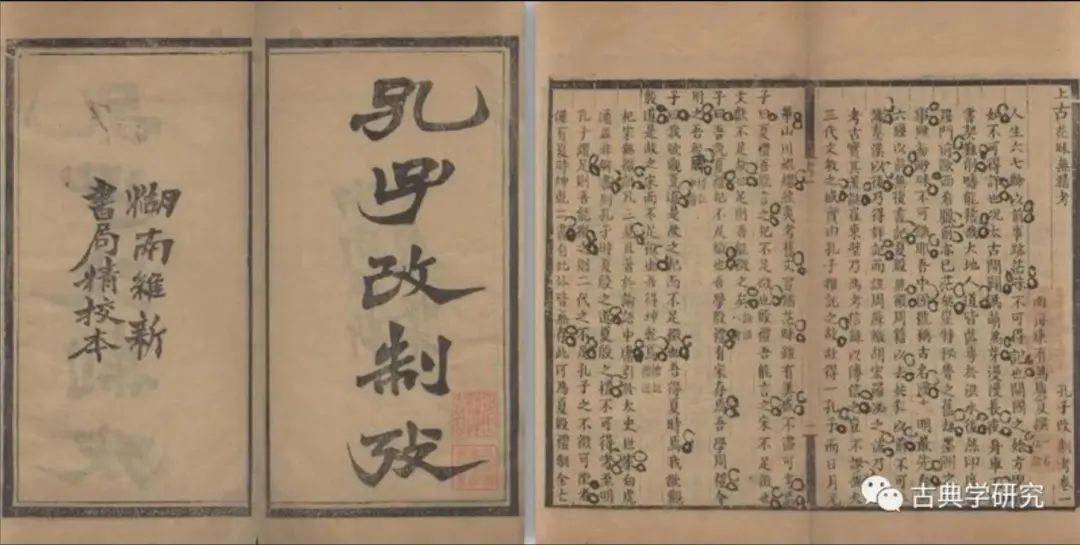

康有为《孔子改制考》(清光绪间湖南维新书局刻本)

后记

本书的写作缘起则更加强调清朝统治者既批判性地汲取了以往儒家道统的思想资源,同时也注意融汇多族群历史文化要素,展现的是更为复杂多变的“大一统”观形成轨迹,同时特别掲橥“大一统”观与延绵数千年的“正统观”之间的互动连带关系。“大一统”不仅是一种落在纸面上的思想形态,也是开疆拓土的军事征伐和从上往下的基层治理过程。因此,本书与《何处是“江南”?》的论题虽有交叉重叠之处,却试图更加清晰细致地勾勒出清朝建立其特殊“正统性”的全息图景。

书中部分章节曾经发表在《学人》《清史研究》《近代史研究》《中国人民大学学报》《清华大学学报》《史学理论研究》《河北学刊》《新史学》等刊物上,收入本书后均对以往文字进行了大量增补和修订,在观点和叙述方面希望尽力达到文脉贯通的效果。

本书的写作经历了一个漫长过程,从第一篇论文的发表(即本书第五章的一部分)到最后一章的完成,时间跨度长达二十多年, 把不同时期的文章整合成一部内容完整连贯的学术著作无疑是个巨大挑战,难免会出现文字表述的扞格与观点衔接的不畅。为了保证本书得以高质量面世,世纪文景的章颖莹编辑为此付出了大量心血,她不仅细致核检全书的注释出处,务求做到准确无误,而且仔细斟酌行文逻辑,提出了多处修改建议,对她的辛勤工作,我必须在此表达特别的感激之情。

杨念群

1

延伸阅读

● 丁 耘 | “新民 ”与 “庶民 ”—— 新文化运动的 “梁启超问题 ”

(编辑:张梦怡)

关注我们