笛卡尔思想的中心含混

编 者 按

一

现代思想的开端以其对自身的创新性、准确性与能力的自信断言为标志。这个三重(tri-partite)断言最根本的依据是,将新的数学方法和准数学方法用于研究自然,以图最终征服自然。为了实现这一计划,现代思想的创始者们根本上改变了古典的理论(theoria)与自然(physis)概念。“理论”从前被理解为一种对事物如其所是的观看,而现在却具有了一种实践的、建构的、甚至是“创造的”意涵。当代“原创性理论”(original theory)的观念承袭了十七世纪的征服自然的计划——尽管德国的各种关于历史与创造性(譬如尼采)的哲学修正了这一计划——但在古典的异教观点看来,这一观念是成问题的,甚或毫无意义。要被征服的“自然”不再是希腊的自然,或者说,不再是人和世界的秩序中活生生的、甚至合乎理性(reasonable)的中心。自然沦为虚空中一种死寂和不合理性的广延,它按照机械规律运动,却无视人类灵魂的理性目的。因此,物质(matter)意义上的这种自然与上帝和人身上的灵魂或精神相分离。

实质上,现代哲学的起点所隐含的“二元论”,是犹太—基督教的肉体与灵魂相互分离学说的世俗版本。与此类似,对古代哲学与宗教的反叛,可以理解为一场反抗上帝的道德革命或政治革命。这种反叛并不一定等同于无神论,但是,对于要让人获得自然的“征服者和所有者”意义上的自由,很少有人会误解其中的意味。至少一直到本世纪,哲学家、学者及宗教领袖都没有误解。对于17世纪那些伟大哲人的宗教意图,尽管当代的学者们互有分歧,但这并不能简单归结为他们的历史洞察力的失误。出于我刚才提示的两个原因,这一现代计划离开了其基督教渊源就无法理解。现代形式的唯物主义(Materialism)与唯心主义(Idealism),都来自于我们现在称作笛卡尔的二元论(Cartesian dualism)的含混遗产。即便有人能够证明,笛卡尔是一位伪装的无神论者(正如二十世纪上半叶之前的普遍看法),甚至证明,他旨在作为一位唯物主义者和数理物理学家,而不是一位二元论者或形而上学家,笛卡尔思想的含混性并不会就此得到解决。

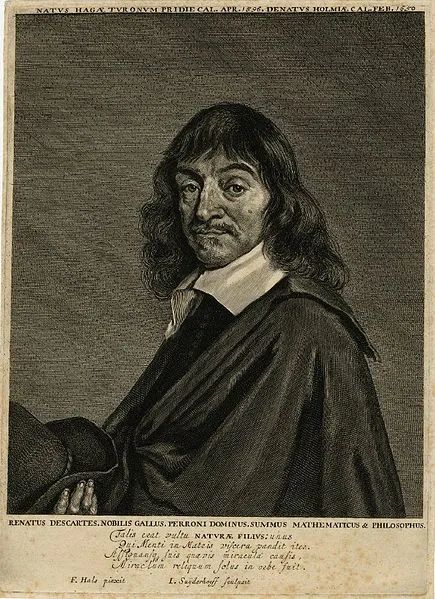

笛卡尔(René Descartes,1596-1650)

在我看来,如果我们要把握笛卡尔学说中的含混性,并从而把握现代世界之根基的含混性,肉体与精神的二元论并不是正确的起点。就笛卡尔自己的理解来说,他的计划的第一个步骤,就是将数学推理的方法发展成一套新物理学的基础,并因而发现不可怀疑的第一原理。由于牵涉到普遍怀疑(universal doubt)以及随之得出的“我思”(ego cogitans),我这里的讨论将限于两点。普遍怀疑意味着拒绝一切可疑的东西。这要成为可能,只要求我们能够将可疑之物等同于绝对确定的东西。换句话说,普遍怀疑取决于我们是否拥有一个衡量绝对确定性的标准。这一标准并不是“我在思想”甚或“我存在”这样的事实:从这样的事实中,要么得不出任何东西,要么可以得出一切;实际上,这一标准就是数学直觉(mathematical intuition)的概念以及与之相关的明证的观念,即清晰和明确(clarity and distinctness)的观念。其次,笛卡尔本人在给梅森(Mersenne)的信里说:

我告诉你,这六个沉思包含着我的物理学的全部基础,这仅限你我之间知道。但谁也不能这么说——如果你乐意的话——因为亚里士多德的那些拥趸也许会找更多的麻烦。

仅仅诉诸笛卡尔把形而上学作为科学之树的根基的比喻,并不能圆融地解释这段话,反而只能使我们将形而上学等同于“认识论”。换言之,物理学并不是基于精神与身体的二元论,而是基于直觉、数字以及几何模型的性质。

当然,上面的看法并没有否认,二元论问题是笛卡尔思想的中心。相反,我只是想揭示,这一问题是笛卡尔对数学性思维的理解所造成的一个根本结果。此外,尽管数学性思维带有数学性质,但它仍然是人类主体的活动。在16和17世纪的哲学中,数理物理学占据着核心地位,尽管如此,我们应当看到:在现代的构想中,尤其在上述的自信断言中,第一次强调了人作为行动者,并从而第一次强调了与先前斯多亚派或基督教的内省颇为不同的“自我”。为了理解“我思”的非凡意义,我们没有必要颠倒年代将笛卡尔误当作康德。

正是作为一名物理学家,笛卡尔有着一个实践的动机:代表人类来征服自然。对自然的征服特别意味着,为了人的“激情”(passions),使用数学推理的方法来控制具体的自然事件,并从而控制此后所谓的“历史”。在历史取代自然(而且应受控制的领域从身体扩展到精神)的前后,“我思”是处于数学与时空中的具体事物之间的中间项。当然,笛卡尔并不想成为主体性的缔造者。无论如何,我认为,把数学性思维看作征服自然的一个工具,这一想法能够提出一些理由,用来合理地说明当今强调主体在笛卡尔思想中的地位的解释。但是,这些结果并不会使一个对笛卡尔二元论的简要或清晰的表述成立。

二

笛卡尔在很多文章中探讨了理性、想象及意志的能力,对比这些文本,笛卡尔所言显得根本不清楚,也不明确。对于“观念”(idea)的性质,因而还有理性秩序客观和永恒的地位,都有着一个含混。一般而言,笛卡尔坚持认为,各门学问或人类智慧“是永恒不变的”(《原则》I)。思维似乎被定义为一种清晰和明确的直觉,或者对事物如其所是的当下洞察(immediate vision),“不变而永恒”。笛卡尔以上帝作为清晰和明确的观念名义上的担保,从而为各门学问的确定性辩护;通过分析上帝的地位,就有可能质疑各门学问的确定性。然而,对我当前的目的来说,没有必要去讨论这个著名的笛卡尔的循环论证。我关注的并不是观念的不可置疑性,而是观念所展示的秩序是否由人的精神所创造或设计。

如笛卡尔在《方法谈》中所说,我们最能理解的是我们自己发明的东西(见吉尔松编《方法谈》,页69,第21行)。这句格言在17世纪广为传诵,而且对理解古代哲学与现代哲学之间的差异相当重要,它突出了笛卡尔的方法论教诲中可以称为“个人主义”(individualistic)的维度。也许有人会反驳说,笛卡尔指的是用于发明或发现的技巧,而不是指个人观念或私己观念的形成。发现或发明的东西必须符合自然规律,而且必须要适用于所有人。但是,这种说法同样适用于康德、费希特、谢林,或所有认为理性秩序产生于人类思维的生成性活动的哲人。在笛卡尔对“观念”的定义中,可以即刻看出这一问题。笛卡尔的“观念”完全脱离了柏拉图式的原型(archetype)概念,并由此影响了此后对这个术语的所有使用:“我把观念理解成任何思维的形式,通过这些思维的直接感知,我意识到了同一种思维。”

笛卡尔《哲学原理》书影, 1644年

克莱因(Jacob Klein)已经指出,笛卡尔采用了韦达(Vieta)的观念,认为数字的特定形式是一种象征性存在,即一种能够应用于任何对象(无论是物质的或是精神的)的普遍概念。基于自身的不确定性,这一普遍概念可以作为一种普遍数学(a mathesis universalis)——一种关于符号而非关于单子或对象的数学——的对象-内容(subject-matter)。笛卡尔的普遍数学并没有确定的对象,它仅仅处理“秩序与度量”,而不考虑是否是在“数字、形状、星体、声音或其他的对象”中寻求这些度量(《原则》IV,见A-T X.378)。不过,尽管普遍数学没有确定的对象,但它依据心灵从其对象中抽取的一个单元决定了秩序、度量、倾向或者比例。笛卡尔把这种抽象的实体称作“纯粹和简单的对象”,或算术与几何(《原则》IV,见A-T X.375)。在这要提出两点。首先,被“抽象地或概括地”思考、而“不是在被创造物中”思考的数字是一种思维方式,类似于普遍观念(《哲学原理》I.58)。笛卡尔所谓的“思维方式”意指什么,取决于他所谓的“固有观念”(innate ideas)意指什么。其次,抽象数字的产生,似乎是由于思维将想象用于对广延事物或物质事物的知觉。

假设固有观念可以单独形成,或者通过纯粹思维的过程而形成,那就让我们首先考虑一下想象的操作。根据《原则》(Regulae)中的观点,广延之物的形状或轮廓重新产生于想象之中,正是从这种“图像”中,抽离出了数字的象征性观念。因此,思维本质上是直觉,也就是通过想象的沉思对广延之物的原初形式和属性进行观看(参见《原则》V,VII,XII),尽管如笛卡尔有时说的那样,不是即时的观看。数字、图形或类似的东西与广延物并无真正的不同,而只是“被想象”成不同(《原则》XIV,见A-T X.445)。这样看来,秩序和度量似乎是心灵与自然相互作用的产物,而不是一个独立于理性之光(lumen naturale,译注:本意是自然之光,但笛卡尔多用于比喻理性,故译为理性之光),但可由理性之光通达的自然所具有的清晰和明确的“客观”属性或内在属性。

直觉与想象密不可分,笛卡尔在许多地方证实了这一点,并明确将理性思维界定为数学性的。不同学问中的理性思维有着共同的性质,这是基于秩序和度量通过抽象作出的限定,而我们已经看到,抽象本身取决于想象。 即便在《沉思录》中,数字也被认为是有形事物的属性之一(《沉思录》III,见A-T VII.44),并因此源于思维的多样性(multiplicity of thought)。这至少提出了这样的问题:作为一种多样性的思维是否自身并不是有形的?不过,还是让我们主要讨论《沉思录》中的“固有观念”,它可能是比抽象的或象征的数字更宽泛的概念。就目前的讨论而言,“固有观念”这一学说的要害就在于想象与直觉之间表面上的区分:前者是向外朝向物体的思维,后者是向内朝向自身的思维(《沉思录》II,见A-T VII.28;以及《沉思录》VI,见A-T VII.73)。

我首先要讨论的是“第二沉思”里的一个段落。仅仅借助于思考,笛卡尔表面上证明了自己“是”一个思维着的东西。接着他又问道,一个进行思维的东西是什么?他给出了他通常的答案。思维包括所有的精神活动,意志、想象和感觉皆在其中。然而,如果将想象界定为对物体形状的沉思,那么对一个思维着的东西的定义就会包括物体的概念。“物体”在“精神的”意义上是想象出来的,抑或精神是有形的?为什么前一种可能性从一开始就比后一种可能性更为合理呢?正如我已提到的那样,思维的多样性易于支持唯物主义者的假说。但除此之外,如果我要说自己是精神或思维,我就不可能不把自己从物体或广延中分离开来。“物体是精神性的(在不真实的意义上被想象出来的)”,这一命题取决于一个无可置疑的原则或标准。通过自己的论述,笛卡尔仅仅证明了他在思维,而没有证明可以设想思维能够独立于物体。

笛卡尔《沉思录》书影,1641年

尽管如此,笛卡尔仍然坚持认为,他自身的某些部分并不完全依赖于想象(《沉思录》II,见A-T VII.29)。为了阐明直觉的功能不同于想象,他以石蜡(wax)为例来说明我们如何理解一个普通的东西或物体。选择石蜡作为例子意义非常,因为亚里士多德的《论灵魂》(De Anima)曾把石蜡类比于精神。因为石蜡可以做成各种形状,所以可以说它自身没有形状。亚里士多德归诸精神的性质,笛卡尔就归诸物质:广延能够通过重新排列它的各个部分而做成各种形状。以石蜡为例,它熔化后并非不再是石蜡,而是我们构想它能够呈现无数不能由想象复制的形状。因此,笛卡尔断定,要想把握广延自身或者任何物体,只能通过精神的直观(solius mentis inspectio),而不能通过想象或感觉。

对于笛卡尔的上述结论,石蜡的例子能否作为一个恰当和充分的依据呢?我并不这样认为;我们只需要想一想,如果一个苹果、一颗树或一只猫“熔化了”,它们是否还会保持自身的性质,同时显示出一种想象无法企及的延展性。事实上,石蜡的延展性只是其广延形式的一个方面,并且在它的每一个变化的阶段都能为感官准确地感知。在感知到相当多的变化之后,我们或许就推断这些变化是无穷的;这正是笛卡尔本人进行论证的方式。对石蜡性质的理解,并不是开始于通过精神的直观对广延的直觉,而是开始于一系列的感官-知觉。通过这个过程,笛卡尔能够确立的是亚里士多德关于sensus communis[通感]的学说,或说感觉与思维之间的关联。就笛卡尔本人的说法而言,石蜡(暂不讨论纯粹的广延)的“观念”似乎完全具有抽象的或象征的数字的地位。实际上,石蜡的例子证明普遍观念依赖想象,而没有证明直觉有着独立的功能。

在将论题转向无形体的事物的观念之前,有人或许会提出下面的两难:直觉(因此还有“固有”观念)的内容要么取决于想象,要么取决于上帝。如果是前一种情况,那么,直觉就始终是关于物体的,秩序的规则性就依赖于人为抽象出来的形式,依赖于人为的创造;如果是后一种情况,由于上帝根本上是自由意志,自然的秩序(就像笛卡尔所许可的那样)就是上帝专断的创造,容易同样专断地被改变(“对第五组反驳的答辩”,A-T VII.412以下)。笛卡尔强调,人由于具有意志而最像上帝(参见《沉思录》IV,A-T VII.57;以及《灵魂的激情》,III.152),鉴于这一点,无论我们是考虑关于想象的学说,还是考虑由上帝的观念所给与的确定性,我们都可以看出,笛卡尔似乎混淆了人的精神与数学秩序之间的关系。这一混淆在“第五沉思”里面非常明显:笛卡尔以三角形为例来说明固有观念,他说,“举例而言,当我想象一个三角形时……”(《沉思录》V,A-T VII.64)。但是,他还宣称三角形的性质是“不变和永恒的”(同上,“它的性质,无论是其本质,还是其形式,都是不变且永恒的”),这正与前面所提到的主张——上帝的意志拥有无限的权力,甚至可以改变数学真理——相矛盾。

因此,真理和谬误之间的区别并不在于观念的形式,而在于观念的内容。错误显然仅仅产生于判断的行为之中,而这种类型的主要错误的产生,是由于“我把在我心里的观念判断为与在我以外的东西相似或一致”(同上)。但我们有理由发问:如果真理依赖于清晰和明确(的标准),而且清楚和明确也是知觉或构想(conception)的属性的话,鉴于构想反过来就是观念,我们怎么能区分一个观念的形式和内容,遑论判断内容的真与假?此外,如笛卡尔所说,判断会使我们置身自己之外。这样的话,仅仅依靠内在的反省,我怎样才能判断任何固有的观念就其内容来说是真实的呢?举例而言,如果我有一个“我在思想”的观念,我从中所知道的只是我处于某种精神之中,而不是我自身作为一种精神存在着。

停留于自我之内(to stay within myself),就是将我的注意力限制在观念的形式上,因此也限制于影像之中。但是,超出自我(即超出我的精神)就是进入广延的世界,这个广延的世界只能通过想象与感觉的中介作用才能被思考。无论是内还是外,即便我不是依赖于想象的独立自主性,我似乎都依赖于想象的功能。这个问题与依靠上帝作为清晰和明确的知觉的保证是否循环推理的问题毫不相干。“内”与“外”的区分提出了固有观念的另一个难题。观念的形式可能是固有的,但这不能保证它的内容对应着一个外在的实体。“固有的”意味着“内生的”(in-born):如果形式是随我一起而生的,那么在什么意义上,内容才会是永恒的,或者对应于某种永恒的东西?笛卡尔表面上是从他自身“之内”开始的,由此使达到“外在”、或超脱作为影像的观念领域变得完全不可能。事实上,想象的功能恰恰表明,笛卡尔当然同时从内在和外在开始。

我的目的不在于详细地分析《沉思录》,而只是想指出笛卡尔思想包含着一种含混。这种含混反复出现于笛卡尔学说的每一个基本层面,并且最终导致了“二元论”,我还将指出,我们同样有理由将这种“二元论”视为一元论。将这种一元论称为“唯心主义”还是“唯物主义”,这取决于我们选择强调笛卡尔错综复杂的学说的哪一方面。总结一下:笛卡尔如此界定思想与观念,使得我们不可能确定,这些界定能够得出一个由物质和精神共同构成的世界,还是一个由精神或物质单独构成的世界。在《沉思录》中,笛卡尔给出了许多论据来支持对自己学说的二元论阐释,但这些论据都不具有说服力,除了我已经给出的原因之外,还因为(如他所说)“精神”实体的不可知性。举例来说,假设原因和结果有着一样多的“实在性(reality)”(《沉思录》III,见A-T VII.40以下),精神实体仍有可能是它自己的观念的原因。“实在性”要么意味着思维,要么意味着广延之物。如果是前者的话,那么物质实际上就是精神;如果是后者的话,那么精神实际上就是物质。与此类似,即使坚持精神与物质在概念上的分离,也会由于直觉对想象的持续依赖而失效。

在《灵魂的激情》一书中,笛卡尔说,灵魂的功能要么全在于主动地思想,要么全在于被动地思想:“我所称的灵魂的行为,就是我们所有的意愿(volontés)……”(《灵魂的激情》I.17)。意愿也分为两类:“一类是源于灵魂而又终结于灵魂的行为,就如我们想去爱上帝,或者一般而言,就如我们想把自己的思想应用于某种非物质的对象;另一类则是终结于我们身体的行为……”(同上,I.18)。灵魂的活动是愿意去思(willing to think),而非仅仅是思(thinking),因此对于征服自然的计划而言,思想就成了一个消极被动的工具。意志的活动比任何其他的思想更加高贵;它的高贵性就在于宣告了人类的自由,在我们的本性中,只有这种自由“会给予我们公正的理由来评判我们自己……”(同上,I.19)。

事实上,笛卡尔说,自由意志将“使我们成为自己的主人,从而使我们在某种意义上与上帝相似”(同上,III.52)。我们可以随之补充说,如果人成了自己的主人,他也就不会臣服于上帝的统治。不管这意味着什么,人身上的卓越神性的标志是意志,而不是直觉或纯粹的思考(参见《沉思录》IV中对于意志的讨论,A-T VII56以下)。在这里,我们看到了(异教的)古代与现代之间最显著的区别。笛卡尔对générosité[宽宏]这一最重要的美德的描述包含着斯多亚成分,但他自豪地承认了人的意志通过新数理物理学获得的能力,从而修正了这种成分。除了受自身的意志或愿望的自由支配之外,没有什么能真正地影响人,即使是上帝的意志也无能为力(《灵魂的激情》III.153)。人可能会爱上帝,但也有可能无视、甚至憎恨上帝。如果人掌握了数学,那他就可能会获得意志的神圣能力,借助于此,陈旧的法则和陈旧的束缚将会被新的法则和新的积极的自由所取代。

三

以其最显著的(但并非必然就是最终的)形式,笛卡尔的二元论重述了基督教的灵魂和肉体相互分离的学说。然而,笛卡尔同时还遵循了思高神学学派(Scotist[译注]法国中世纪的一个神学派别)的基督教传统,试图解决二元论所导致的“分离”问题。认为意志支配理智的神学学说,旨在同时解释物质的创造以及精神的力量可以施及物质。这样一种学说暗含的观点是:如果“知”(knowing)“有别于”行(doing),那么理智对意志的支配就意味着做任何事情都没有理由。对于上帝而言,意志对理智的支配就足以解释世界的创造和上帝统治世界的权力。但对于人而言,在“他想做什么”和“他能做什么”之间缺了一环。这一环是由想象的功能来弥补的。我们在《原则》里看到,想象使得理智拥有对物质的结构进行总括的能力。正因乎此,意志可以实施它的计划,特别是征服自然的计划。

这种源自基督教或神学的学说导致了一种哲学观点,我简单地称之为唯心主义。通过否认物质的可知结构(intelligible structure)的独立地位,甚或否认物质自身的独立地位,唯心主义者克服了知(理论)与行(实践)之间的区别。这即是说,物质的可知结构成为精神——不是指“纯粹的”理性,而是指进行推理和想象的意志——的一项任务。然而,前面提到的学说也导致了另一种哲学观点,我们可以方便地称之为唯物主义。通过否认精神本身独立于物质,或精神不同于物质的可知结构,唯物主义者克服了知与行之间的区别。尽管唯物主义者通常是无神论者,唯心主义者通常是有神论者,但前者同样保留了意志和想象对于理性的优先性,因而也保留了笛卡尔把科学看作人类的事业的观念。我们可以以当代数学来重申这一观点,但当代数学可能并不关心这里所讨论的此类哲学问题,它只被视作一种技术。因此,弗兰克尔(A. A. Fraenkel)就基数(cardinal number)的定义说,数学家“更关注的是处理数学对象,而不是去探索数学对象的性质——这在某种程度上类似于象棋手不在乎象或卒‘意味着’什么,而是考虑如何把棋盘活”。尽管如此,弗兰克尔(我引证他作为当代数学思想的杰出代表)认为,数学运算是人类的理智的自由创造,它们能够揭示最基本和最普遍意义上的理性秩序,因而能够作为物理科学中之秩序的根基。

笛卡尔手迹

然而,强调数学运算(ratio)和数理物理学在笛卡尔学说中的重要性,并不能让我们回避笛卡尔思想中的二元论问题。采用后-笛卡尔形式的唯心主义或唯物主义,同样不能让我们回避二元论的问题,因为这些形式本身就是笛卡尔哲学的直接后果。唯心主义不能避免断定精神是广延的,正如唯物主义不能避免断定物质可以思想。物质(或能量)的观念是唯心主义不可或缺的一个组成部分,正如精神的观念是唯物主义不可或缺的组成部分一样。每一种试图把精神归约为物质或把物质归约为精神的努力,都是首先以这两者的区分作为前提。换言之,现代形式的唯物主义与唯心主义一样,都是基于意志与想象相对于理性的优先性,因此都会就形式和秩序的地位——无论是数学或其他意义上的形式和规律——导致同样的含混性。

本文的目的并不是要清除笛卡尔思想中的含混性,或者解决二元论问题。我所期望的最多只是就这种含混性及含混性的问题为何产生、如何产生给出一个合理的解释。尽管如此,我想要以下面总体的反思来总结我的文章。在对笛卡尔二元论问题的各种解决中,当前风头正劲的就是现象学/存在主义的“在世界之中”(Being-in-the-world)的概念。这种解决方法并不能摆脱内在的困难——凡是追随胡塞尔试图用“主体间性”的学说来克服“主观主义”的人,或者追随海德格尔在“存在以人为根基”和“人以存在为根基”这两种观点之间动摇不定的人,都熟知这一点。依我看来,这种解决方法的支持者们的努力仍有相当的价值,因为他们提醒我们,作为日常经验或前哲学经验而存在的世界优先于对世界的所有理论解释。

但就我所能理解的来说,可以肯定的是,存在主义者和现象学家们只不过以不同的方式重复了唯物主义者与唯心主义者的错误,这一错误就是:假定二元论的症结在于把事情弄得过于复杂。这些学派的哲学家似乎都听从于人对统一性(unity)的强烈渴望,如果这种渴望不加抑制的话,无论它是用于数学,还是用于存在主义对存在的客体化的反叛,都会导致一元论。但是,一元论只是二元论的一种隐蔽形式,因而也是一种含混的形式,因为人始终可以自由地对二元论进行或“主观”或“客观”解释,只要解释者觉得合适。我相信,要逃离这一问题,我们所需要的不是一种海德格尔意义上的“新的思考方式”,而是一种“陈旧”如柏拉图和黑格尔这样的哲学家所提出的思考方式。二元论把世界分成了互不相容的两半,如果由此认为二元论不好,我们所需要做的不是把其中一半归结为另一半,或是通过谈论两者“事实的”(factic)或前哲学的统一性来回避问题,而是去寻找可以提供给我们事实的合谐(我不愿意称之为统一性)的第三原则或纽带。如果二元论真要被取代的话,那取代它的必定是三元论(trinitarianism)。但这是另一个话题了。

延伸阅读

● 雷思温 | 现代人的双重起点:笛卡尔的普遍怀疑与霍布斯的自然状态

● 吴增定 |人是不是自然世界的例外:从斯宾诺莎对霍布斯自然权利学说的批评说起

● 中文版首发 | 施特劳斯遗稿:霍布斯如何用自然权利颠覆自然法

关注我们