经典与解释·壹卷 | 《柏拉图的数学哲学》(刘溪韵译 梁中和校)

内容简介

目 录

第一章 问题

第二章 柏拉图的数学

第三章 理念论

第四章 几何哲学

第五章 柏拉图的算术哲学

附录A 亚里士多德对柏拉图的几何哲学的分析

附录B 对话集中的几何学主题

附录C 亚里士多德对柏拉图的算术哲学的分析

附录D 对话中的数

内容选读

柏拉图(Plato)和他创办的学园(Academy)在数学作为体系化的纯科学发展中扮演了最重要的角色。

柏拉图和他的追随者给予数学研究的重视引发了学园内部对数学研究的热度。但柏拉图不只是促进了数学研究。在《柏拉图对话集》中,他也构建了数学哲学的框架,证明了它具有丰富的活力。

尽管数学“柏拉图主义”(mathematical “Platonism”)的“怪异”形式或许由柏拉图本人创立,它在学园里已经被柏拉图自己的弟子抛弃,但有一种可以被视为“柏拉图式的”(Platonic)学说留存至今。我们在此要研究的是柏拉图的数学哲学,而不是柏拉图对数学知识整体的贡献,虽然他自己对数学的贡献可能微乎其微,但他的追随者们却做出了重要贡献。

虽然为了简便起见,本书题为《柏拉图的数学哲学》,但我们实际上只会考察源于同柏拉图相联系的那一部分数学学说。除了柏拉图本人的著作(对话集以及真实的柏拉图书信),还有亚里士多德(Aristotle)的著作当中涉及柏拉图哲学教义的那些部分,也是我们的一手文献。

关于数学本质的理论主要有五类,它们或由柏拉图本人所提出,或由亚里士多德归功于柏拉图:

I.在一个预先给定的集合中确定数学对象位置的理论;

II.在理念(Ideas)世界中,与(非时间性的)所谓的理念数(Ideal Numbers)生成(generation)相关的理论;

III.所有理念皆数的理论;

IV.以空间和数学概念描述的可感世界(sensible world)的解释;

V. 有关数学方法论的观点。

在一些案例中,也就是说,在第II组和第III组中,亚里士多德的证词是独立的——在柏拉图的著述中找不到任何确切的证明。对于第II组和第III组的理论应该如何解释,要形成一个切当的观点几乎不大可能。

《蒂迈欧》有关时空(spatio temporal world)构造的学说是一个运用数学——尤其是几何学——概念的理论,但是,我认为,它并不暗示任何关于此类数学本质的特殊观点。在本书中,我们不重点研究第II组到第IV组,虽然它们可能提出了最重要的问题。本书的主要目的是理解第I组柏拉图的理论,这些现存来源将为我们提供最确切的信息,并且会附带触及属于第V组的理论。

显然,我们在某种程度上可以非常清楚地确定柏拉图的第I组理论。通过对其作品的粗浅阅读,我们已经知道,柏拉图坚持有两个界域(reamls)的实体(entities),流变和可消亡的个别可感物(sensible particulars)的世界以及永恒理知存在(eternal intelligible being)的世界,而他认为纯数学与后者相关。

永恒存在世界(the world of eternal being)中最显而易见的元素(elements)——一些解释者认为是仅有的元素——是理念。进而一个毋庸置疑的事实是,柏拉图假设了某些数学理念的存在,其对于他而言是纯数学主题(subject matter)的一部分。

那么在柏拉图眼里,数学理念究竟是已经详尽地涵盖了为纯数学所研究的领域(domain)呢,还是这个领域亦包含有除理念之外的其他永恒实体?这是解释柏拉图学说时最富有争议的问题之一。在一定程度上,这也是本书的主要论题。

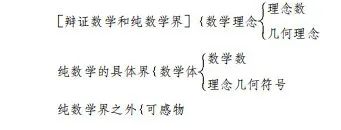

在亚里士多德看来,后者才是柏拉图的想法。如果亚里士多德的解释正确,那么柏拉图就是假设了两类数,“理念数”,即理念,以及“数学数”(Mathematical Numbers),它们不是理念,但依然分有理念所特有的存在模式。类似地,亚里士多德认为,柏拉图赞同两种形式的永恒几何实体(eternal geometrical entities),即几何理念(geometrical ideas)以及理念几何符号(ideal geometrical figures),它们不是理念,但和理念一样属于永恒物世界。

数学数和理念几何符号被亚里士多德归在“中间物”(Intermediates)或“数学体”(Objectis of Mathematics)(mathematika)这一共同名称下。在亚里士多德的解释中,中间物的本质特征是数学理念的理念完美实例(ideal perfect instances),也是仅有的完美实例,它们在可感世界中是不可见的。亚里士多德对柏拉图的数学本体论(mathematical ontology)的分析可以总结成如下图表:

让我们把这个假设命名为柏拉图的假设A。亚里士多德的解释无疑在一定程度上超越了——并且,在某种意义上甚至推翻了——柏拉图在自己著作任一片段里的明确表述。

首先,亚里士多德用于分析的术语在柏拉图的著作中并不存在。柏拉图没有使用下列任何术语:“理念数”“数学数”“中间物”“数学体”。

其次,柏拉图没有在任何一处明确断言,存在区别于理念本身的几何理念实例。根据一些柏拉图学者的观点——但是我相信他们的观点是错误的——亚里士多德所指称为“数学数”的概念,在对话集中也没有得到明确提及。

再次,虽然柏拉图反复述及了这几个数的理念:1、2、3……柏拉图本人对那些理念本质的解释仅仅同亚里士多德部分吻合:这两种解释在其他一些非常重要的方面有着醒目的矛盾。此外,亚里士多德也没有解释清楚一些概念之间的关系,他的解释甚至在一定程度上自相矛盾,这些概念据说是理念数和数学数的柏拉图式概念。

最后,柏拉图通常是把一个简单的本体二分(ontological dichotomy)预设成了理念和可感物,而没有给数学体的中间类别留下空间。

鉴于此,一些柏拉图学者彻底摒弃了亚里士多德的解释。他们希望用以下更简洁的图表来代替亚里士多德归于柏拉图的复杂本体论图表的上半部分:

《斐多》中对后一种假设做出了最清楚的陈述,柏拉图也似乎坚持并解释了这两种不同的数概念之间的区别。在《理想国》中,有一个论点预示了有关数的介绍,这个介绍与亚里士多德对于数学数的定义相符,它造成了这样一种效果,即数的理念(numerical ideas)在感觉世界(the world of the senses)中没有任何真正实例。这证实了亚里士多德的部分主张,即在柏拉图看来,数学数是位于理念数和可感物世界之间的中间物。

也就是说,这个主张的另一部分,在柏拉图看来,数学数自身是理念数的完美实例,至少《理想国》里的论点暗示了这一部分,而在《斐多》中则通过讨论数的理念进一步证实了这一点。于是,就柏拉图的算术哲学而言,其中有很多内容都与亚里士多德的解释相吻合。

我们不能轻易把柏拉图的几何学陈述看作是对亚里士多德的分析的核心支撑。在研究柏拉图的几何学观点之前,我们首先考察,大体上属于几何与算术的中间物假设可以在多大程度上符合柏拉图著述中体现的柏拉图哲学。

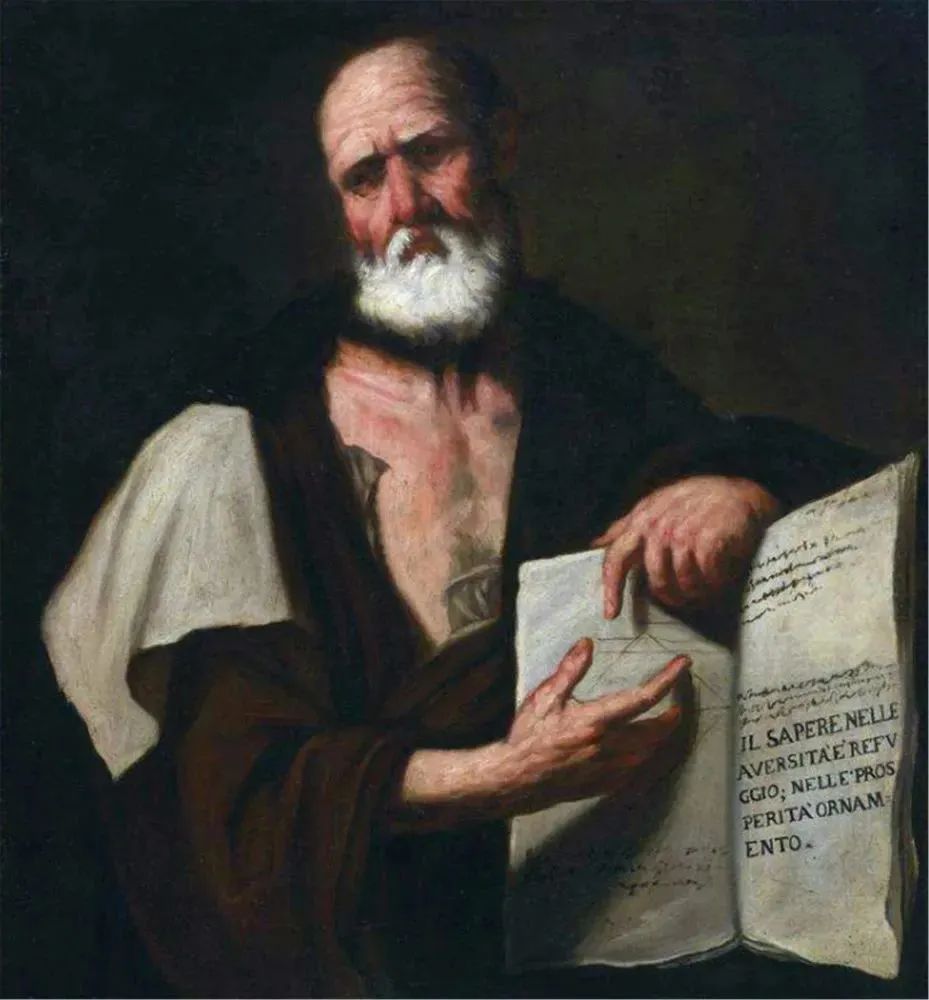

▲ 亚里士多德

亚里士多德不仅告诉我们柏拉图假设了中间物,还解释了其中原因。现在,根据亚里士多德的解释,这些作为柏拉图的理由的命题,实际上在对话集中都能找到起源,并且更进一步说,它们事实上使几何与算术中间物的存在成为必要。的确如此,在认为哲学家明确相信一些命题的时候,我们必须谨慎。

这些命题仅仅为这名哲学家自己在其中所表达过信任的命题所需要。显然,刚才提到的事实本身并没有显示柏拉图假设了任何中间物。但是我认为,如果柏拉图实际上表明了对属于算术类别的中间物的信任,那么我们在思考属于几何类别的中间物时,就不能忽略刚才提及的事实。

另一个与中间物的问题有关的事实是如此神秘,以至于人们为之争论不休的“线(the line)”喻(simile)出现在了《理想国》卷VI中。至少从表面看来,这个明喻意味着理念实体世界(the realm of ideal entities)被分成了两类:理念,即辩证法所研究的物体,以及——没有被清楚指明的——数学科学(mathematical sciences)所处理的物体。对于柏拉图是否严肃坚持这样一个分类,学界至今尚存分歧。

柏拉图此处的用语无疑是隐晦的:一方面,它将自己引向了一种亚里士多德式的解释,而另一方面,它似乎与这个解释相矛盾。或许我们可以适当地得出这样一个结论,即在是否存在一类与数学理念相区别的理念数学体(ideal mathematical objects)这一问题上,柏拉图并没有拿定主意:可以说他在这两个截然相反的选项之间犹豫不决。

但是如果我们这样讲,那就扭曲了他的观点:在《理想国》里,他甚至没有考虑到存在单独的一类数学体的可能性。正如前文所述,柏拉图事实上在《理想国》中定义了一类数,这类数不符合他对理念的定义,他把这类数归于算术。虽然柏拉图在撰写《理想国》时或多或少被自己对数学主题的看法弄昏了头脑,但我认为他这是在探索一种本质上与亚里士多德式的图表相符的数学本体论。

前两段里提及的两个事实似乎把一个相当大的可能性导向(lend)了这样一个假设,即柏拉图(在某个时候以某种方式)达成了几何与算术数学中间物的假设。当我们现在回过头去搜寻关于几何中间物的相对更直接的暗示时,我们发现了一些这样的证据,它们的确不丰富,但是显然有利于这一判断。

出现在《理想国》卷VII中的对当下几何学语言的评论在逻辑上预先假设了几何中间物的存在。其他一些对话集——《尤绪德谟》(Euthydemus)、《斐多》以及《斐勒布》中,也有一些段落承认甚或青睐这种解释,即那些段落同样预设了几何中间物的存在。

柏拉图一遍又一遍地讲述宇宙当中的理念世界和可感物世界的彻底分裂,这件事情实际上是对亚里士多德式的解释的抗辩。柏拉图经常表现出对清楚二分的偏好,甚至在他的教导内容所需要的、更加复杂的建构时也是如此。例如《斐多》坚持了本体二分,尽管灵魂这一作为整篇讨论的主题的事物在二分宇宙中并没有任何位置。

尽管同一个二分在《蒂迈欧》开篇出现,但在这部对话集的后阶段,空间被认为是一个第三实体(third entity),它不同于任一个与二分相符的分类(classification)。但这并不意味着这不符合柏拉图写作的习惯,即他在自己承认数学中间物存在的著述中竟依然宣称本体二分。

因而,我们在此需要提出对柏拉图的数学哲学进行解释或重构,并且在所有要点中,它都与亚里士多德的解释相吻合。柏拉图关于数学本质的陈述分散在他的对话集中,这些对话集大约历时四十年或五十年才完成。多数陈述都相当简短,其中也没有任何一个陈述囊括了我们意欲作为柏拉图的“数学哲学”进行收集和分析的全部观点。

我们在《理想国》和《斐勒布》中可以看到、但是除非对它们同其他对话集中的陈述进行比较,否则它们也会让我们感到非常神秘。我解释柏拉图的方法可以形象地描述为投影。可以这么说,我把起源于不同时期柏拉图哲学思想的对话集中的陈述投射在了同时性平面(a plane of simultaneity)上。让我们使用“P-命题(P-propositions)”这一术语来命名属于这样形成的集合的命题。

在同一个同时性平面上,我同样投射了这些命题。根据亚里士多德的解释,这些命题是柏拉图数学哲学的一部分。让我们把后一类命题称作“A-命题(A-propositions)”。

和P-命题相比较,A-命题被视为落在四种分类之中:

(1)一些A-命题与某些P-命题一致;

(2)一些A-命题是我会形容为对某些P-命题“合理概括”的命题:它们是相当精确的陈述,这些陈述作为一种普遍形式的假设出现,这些假设似乎为一些不大普遍的P-命题所指。

(3)一些A-命题是P-命题的近似推论(near consequences):它们可以从P-命题中衍生出来,并且这一衍生很短,换言之,仅仅涉及少数简单逻辑运算。

(4)最后,一些A-命题“十足地驳斥了”某些P-命题:它们与某些P-命题相矛盾,且矛盾十分明显。我把这些属于(1)到(3)类的P-命题和A-命题收集起来,形成了一套命题系统,我们暂且可以将这套系统命名为“系统S”。

我们发现,这个系统S呈现了高度“逻辑统一性(logical unity)”,它具有以下双重意义:

(1)它“高度自洽(highly consistent)”:它只包含极少数矛盾,并且这些矛盾或许为柏拉图所“吞并”;

(2)它“高度关联(highly connected)”:S当中的所有命题,都能够很容易地从S当中的一小部分命题中衍生出来。

在此,我把这个产生于投影的系统S首先视为柏拉图数学哲学。尽管我一开始削减了属于第(4)类的A-命题,但我也不会将它们视作非柏拉图命题而彻底拒绝它们。对于系统S的进一步研究显示,它包含了某些矛盾,并且在这些矛盾的基础之上,我们可以很容易地得出相反的结论。我们也进一步发现,第(4)类中的一些A-命题,以及它们与之相矛盾的P-命题,代表着这些可能的相反结论。我设想了这样一种可能性,即系统S所包含的第(4)类A-命题,是柏拉图实际上(在某个时候以某种方式)或许已经得出的结论。

先验的方法并非不证自明地具有历史效力。我们很容易提到某些哲学家,他们认为先验的方法会引导出完全错误的图景。同时,柏拉图本人的思想也有许多方面让这个方法明显不适用。以下就是我之所以做出这个假设的原因:我假设,通过对柏拉图关于数学的陈述这一方法所获得的一系列信念,它们作为整体有一个历史实在,它不仅仅是分散于柏拉图生平中不同时期的不同存在:

(1)亚里士多德的证词;

(2)柏拉图在不同时期关于数学的陈述,以这样一种方式相重叠,即见于一篇对话集的一个命题,从不会同见于另一篇对话集的一个命题明确分离;

(3)这个体系的核心同时包含在《理想国》和《斐勒布》之中;

(4)这个体系展现出来的逻辑统一程度让这一假设变得合理,即柏拉图(以他经常表现出来的敏锐)以某种方式把这个体系看成了一个互相关联的整体。

柏拉图在他的哲学作家生涯开始时,就已经想出了我在此称为他的数学哲学的学说,这当然不可思议。因此这个问题就被抛给了我们:柏拉图在什么时候提出了我们在此将要分析的这一学说?这个答案必然会相当模糊。我们只能重复已经说过的话,即这个学说的核心见于《理想国》和《斐勒布》,柏拉图在亚里士多德认识他的时候也一定教授了这个学说。

柏拉图从不是一个特别成体系的作家,他的重要观点往往以随意的方式陈述,他也常常满足于仅提供读者或许能也或许不能明白的暗示。因此,关于理念几何物体(ideal geometrical objects)在对话集的任何部分都没有得到清楚无误地陈述这一事实,并不足以否认该学说为柏拉图所持有。

此外,据亚里士多德所言,我们也发现,数学哲学并不是从一开始就享有了它在柏拉图后期思想中获得的统治地位。我们知之甚少的柏拉图关于善(the Good)的著名讲义也证明了老年柏拉图信奉一种数学化的哲学(mathematizing philosophy),他在某些方面甚至远远超越了对话集所暗示的内容。

亚里士多德曾经将柏拉图所谓的“未成文学说”,引述为他的(学说的)来源。因此我们自然可以假设,亚里士多德有关柏拉图数学哲学的阐述,特别指涉柏拉图的晚期思想以及亚里士多德归于柏拉图的数学哲学,在柏拉图晚年时期第一次获得了确定形式,并且柏拉图一直没有时间将其公开出来。

我们在第三章里要谈及理念论的基本矛盾(fundamental antinomy),它必定倾向于将A和B两个选项之间的区别模糊化。作为这个矛盾的结果,圆的理念(the Idea of the Circle)自身拥有两个方面:一方面,它是圆(Circularity)的抽象属性;另一方面,它是一个圆(circle),是理想、完美、标准的圆。因此,几何理念的公设(postulation)自身,就暗含了某些理念几何物体的假设。

如果柏拉图没有成功解决这个矛盾,那么认清这两个选项之间的区别,并确切地解释有别于几何理念假设的理念几何物体假设,对柏拉图而言就一定很困难。这一思考给以下理论进一步提供了合理依据:亚里士多德透露了柏拉图晚期的哲学有部分尚未出版(显然,我们必须对属于第II组和第III组的学说做同样的考量,但我在目前的论述中会一贯忽略它们)。

无论亚里士多德是否讲出了严格的史实,他归于柏拉图的数学哲学都是柏拉图著述里明确表达的观点在逻辑上的完成(logical completion)。当我们结合亚里士多德的解释阅读柏拉图发表的关于数学本质的陈述时,我们就会发现它们获得了更加清晰和深刻的意义。它带领我走向更进一步的观点。

本书的目的不仅在于明确柏拉图关于数学本质观点的具体内容,还在于弄清楚这些观点的意义,以及导致柏拉图信奉它们的原因。这个目的不仅是历史的,在一定程度上也是哲学的。我们这个任务的哲学部分似乎涉及了一个悖论:我们将尽力比柏拉图本人更加系统和清晰地陈述柏拉图所思考的事物。如果我们成功了,这一成功或许会让我们的阐述背上捏造史实的骂名。

如果柏拉图本人的阐述不那么清晰,那么我们那更加清晰的阐述就会因此而具有误导性。任何哲学地研究哲学史的类似尝试都会面临这个悖论,但这个悖论仅仅似是而非。同样的内容可以以不同程度的清晰度表达出来。为了精确了解柏拉图的隐晦之言,我们不得不清楚地重新陈述同样的内容。

清晰的陈述自身自然不会把完整的史实赋予柏拉图的哲学信仰。如果我们意识到柏拉图本人表达信仰的方式隐晦和混乱到了何种程度,我们就可以初见完整的史实。我们要求读者在阅读接下来的所有内容时都要记住这个事实。

本书讨论的所有问题都是柏拉图学者激烈争论的主题。提出全新的内容似乎不大可能。但据我所知,我们在此要考察的柏拉图的数学哲学的相关部分,是从当下的视角进行的研究,对此并不存在全盘的处理方式。

本书是从一个哲学家的视角,而不是从语言学家的视角来写的。有关对文本的哲学解释部分,我在很大程度上依赖于权威。

最后,本文作者必须向读者承认,作者心中的所有结论如果在后续文本中并不清晰,那么这些文本也都提供了索引,通常是引向相当温和的肯定。这项研究包含许多不确定之处,因此我们对其中的任何理论都不能抱以平静的信念(tranquil conviction)。

这或许是众多柏拉图学者就像律师在公众面前一样争论的原因:他们为一个选定的论题立案,努力搜寻有利于它的证据,轻视相反的证据,并且赋予其有感染力、教条式的担保。本文作者意识到了这一事实:本书的题目涉及到无根据的谎言,一个更加公正的题目应为《也许是柏拉图的数学哲学》(Perhaps Platos philosophy of mathematics)。

作者简介

译校者简介

梁中和,四川大学哲学系教授,博士生导师,四川省哲学学会秘书长。主要研究柏拉图和柏拉图主义。

延伸阅读

(书讯来源:“壹卷YeBook”公号)

(编辑:乐铮涛)

关注我们

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。