“经典与解释”书系推介 | 绎读经子(刘小枫、陈少明 主编)

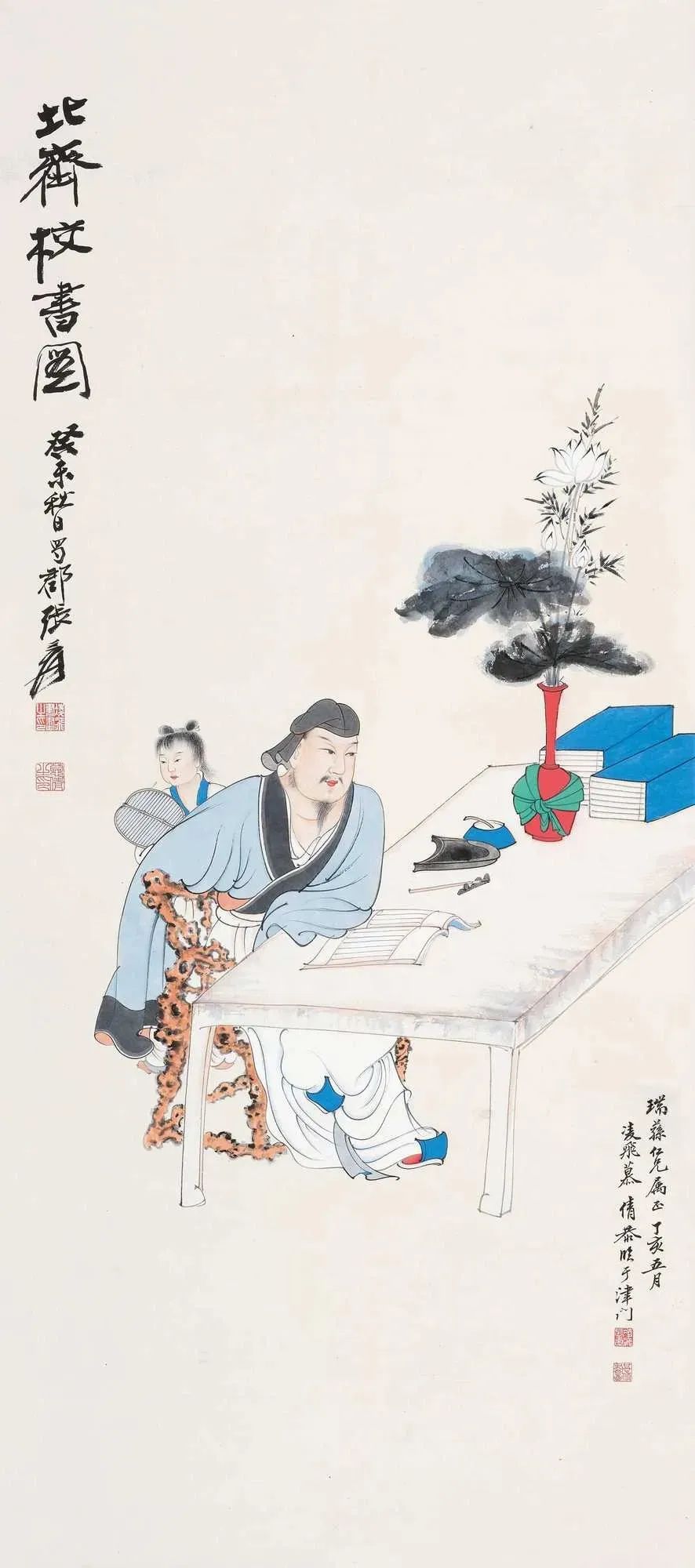

“绎读经子”的企望是,在现代之后的学术语境中通过绎读经子重新拥有我们自己的古传经典。在踏上回归古典学问之路——取向虽然是古典的,其生存感觉却是现代之后的。悉心绎读经典大书,凭靠古典智慧来养育自己的心性,不是我们曾经经历过的任何时髦“显学”,更非解释学一类所谓“新的方法论”,而是一种基本的学问方向。如此学问方向基于万世不绝的古典心性:既然是一种心性,古典学问唤起或寻找的便只会是有如此心性的学人,并激励“我们”自觉杜绝种种“盲目而热烈”的“后”学或“新”说(尼采语),挽回被现代文教体系的学科划分搞得支离破碎的学问大体,进而在我们的大学中寻回自身的地盘……

出版说明

现代西学入华以来,我们要么不断竞相追逐西方“显学”(种种现代学说),要么与西方“魔怪”搏斗。即便发扬自家传统的种种当代儒学论说,几乎无不依傍种种西方现代论说——从康德哲学出发又或依照韦伯社会理论重新解释儒家传统,一度被看作最精彩的儒学“新解”,与西方学术晚近两百年来用种种现代“学说”瓦解自家古典传统别无二致——如今,这一局面因与西方后现代学术接轨而变得更为触目惊心。

如何重新获得已然丢失的古典传统,关系到中国学术未来的基本取向和大学教育的基本品质。积极开拓对我国古典传统的深入理解,当是未来学术的基本方略——只有在此基础上,我们面对后现代文化时才会有心胸坦荡、心底踏实的学术底气,从而展开广阔、深邃的学术新气象。“绎读经子”的企望是,在现代之后的学术语境中通过绎读经子重新拥有我们自己的古传的经典。在踏上回归古典学问之路——取向虽然是古典的,其生存感觉却是现代之后的。悉心绎读经典大书,凭靠古典智慧来养育自己的心性,不是我们曾经经历过的任何时髦“显学”,更非解释学一类所谓“新的方法论”,而是一种基本的学问方向。如此学问方向基于万世不绝的古典心性:既然是一种心性,古典学问唤起或寻找的便只会是有如此心性的学人,并激励“我们”自觉杜绝种种“盲目而热烈”的 “后”学或“新”说(尼采语),挽回被现代文教体系的学科划分搞得支离破碎的学问大体,进而在我们的大学中寻回自身的地盘……在近两百年来的西方、近百年来的中国,古典心性流离失所,已然失去了自己的家园——学堂。

本系列不拘形式,或重新绎读历代典籍,或以文集方式追踪某个专题汇编百年来的研究成果……唯一谢绝的是种种现代-后现代“主义”解释学或文化研究一类高论。

古典文明研究工作坊

中国典籍编注部甲组

2005年10月

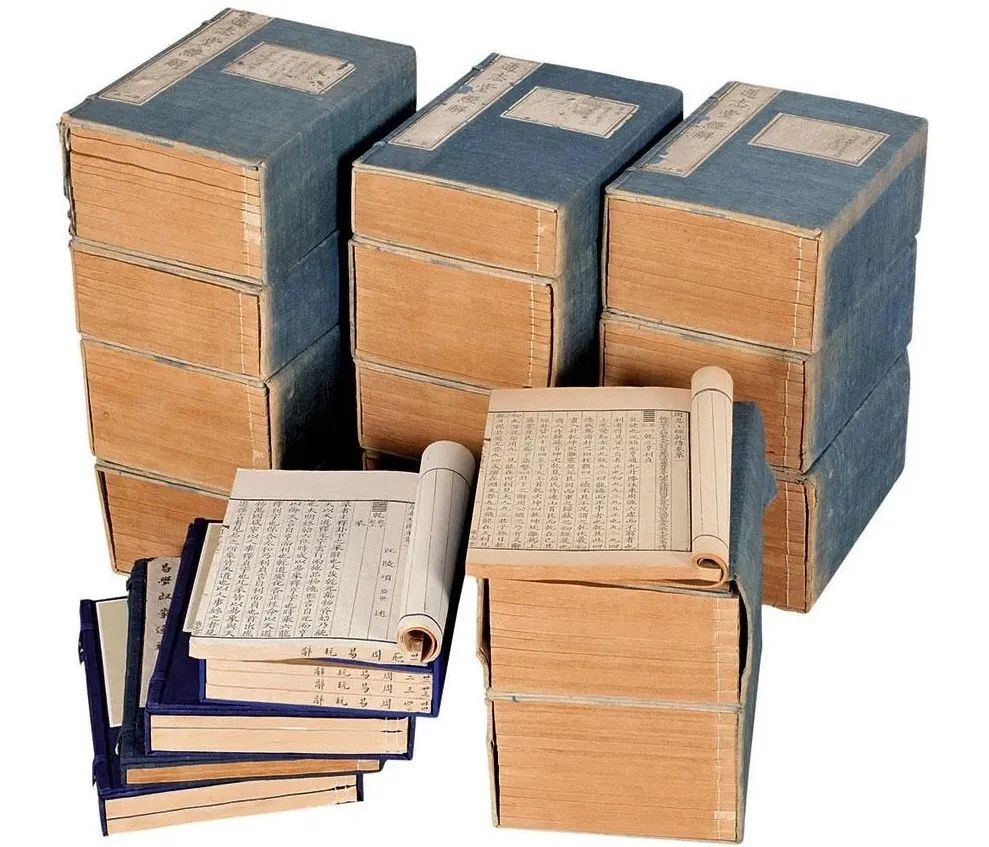

已出书目

● 《在现实真实与价值真实之间:朱熹思想研究》(2007年)

● 《经学以自治:王闿运春秋学思想研究》(2007年)

● 《元代四书学研究》(2008年)

● 《荀子的辩说》(2008年)

● 《韩愈志》(2010年)

● 《孟子待解录》(2012年)

CLASSIC & INTERPRETATION

绎读经子

01

在现实真实与价值真实之间

内容简介

目 录

* 上下滑动查阅更多内容

序 言

第一节 历史的无奈选择:道统与道学的分离

第二节 “士不知所以为学”:儒者的文化缺席

第三节 秩序认同与价值紧张

第一节 哲学家的“幸运”:与时代问题的“对接”

第二节 从“格物之义”到“全体大用”:“问题”的初步确立

第三节 “就里面体认”心学之路的受挫

第一节 历史意识与终极价值的贯通

第二节 李侗影响朱熹的两个要点

第三节 “难在分殊”:理性自由之精神主体的艰难获得

第四节 “天德之效”(“致中和”)如何可能?

第四章 走出“恐闻”与“困学”

第一节 “一试大儒之效”的致用践履

第二节 走出“困学”:“中和”理论的探索

第三节 “中和新说”的最终形成

第五章 “心之德”与“爱之理”

第一节 “心”之精神主体的四个要点:解读《答张敬夫》(四十九书)

第二节 “本然之性只是至善”的人性论基则:《知言疑义》解读

第三节 “理一”之价值本体的最终建立

第六章 绾合哲学与历史的“太极”理论

第一节 太极理本论

第二节 “气强理弱”与“理弱气强”:“太极”思想中的历史理性

第三节 “体用一源,显微无间”与“理”之人文价值

第四节 “道统”制“君统”如何可能:朱陆“无极太极”之争的本质

第五节 作为范导历史方向的道义原则

02

——王闿运春秋学思想研究

内容简介

本书重点探讨王闿运春秋学思想。作者在对王氏经学著述稍作考释的前提下,以晚清学术流变和王氏生平为切入点,首先探讨了他对《春秋》及其“三传”的基本态度。然后,全书以王氏三部春秋学著作(《谷梁申义》、《春秋公羊传笺》、《春秋例表》)为中心,从文本解读的角度,较为全面而深入地分析了其解经特色和思想倾向。最后,作者对王氏疏释《春秋》经、传的义理重心和主要春秋学思想进行了归纳、探讨及反思。

目 录

序

一 研究缘起与选题意义

二 王闿运经学研究的学术史回顾

三 研究思路、方法与资料情况

一 晚清学术流变

二 王闿运生平

一 王闿运经学著作考述

二 春秋学发展的大致脉络

三 王闿运对《春秋》及“三传”的基本态度

一 《毂梁传》研究概述

二 王闿运的《毂梁申义》

一 春秋公羊学与《春秋公羊何氏解诂》

二 王《笺》的主要内容及笺释范围

三 王闿运对《春秋》灾异的笺释

一 三种不同版本之比较

二 以“时月日例”释《春秋》

三 王闿运的宗经意识及其意义

一 王鲁说

二 三世说

三 夷夏之辨说

一 “通经致用”的为学理念

二 循序渐进的社会进化思想

三 天下大同的未来理想

后记

主要参考文献

03

元代四书学研究

内容简介

目 录

序(周国林)

一、《四书》与“四书学”

二、研究缘起及文献综述

三、写作构想与研究方法

第一节 赵复与四书学北传

一、赵复北上传学始末考略

二、四书学北传与北方学风

三、杨惟中、姚枢与四书学传播

第二节 元初“以儒治国”的文化政策

一、元世祖前蒙古可汗与儒士儒学

二、忽必烈“儒治观”的形成及其反复

第一节 南宋至元四书学的历史命运

一、“伪学”之厄:四书学与“庆元党禁”

二、从民间到官方:四书学与“端平更化”

三、传统的隔阂与弥缝:元仁宗前的四书学

第二节 “延祐科举”与四书学官学地位的制度化

一、从“戊戌选试”到“延祐科举”

二、“延祐科举”与四书学官学地位制度化

第三节 官学地位制度化与元代四书学的嬗变

一、官学地位制度化与元代学术风气的四书学转向

二、官学地位制度化与四书学在元代教育领域的传播

三、官学地位制度化与元代四书学的科举化特征

第一节 元代四书学的地域分布及其特点

第二节 元代四书学者学术师承考略

第三节 元代四书学分布格局再探析

一、元代四书学江浙、江西行省的点状分布

二、元代四书学区域流向之大势

三、元代四书学分布格局探因

第一节 元代北方四书学的传承谱系

第二节 许衡与鲁斋学派的四书学

一、“《小学》、《四书》,吾敬信如神明”

二、“一以朱子之言为师”

三、“其言切近精实,人所易晓”

第三节 刘因与静修学派的四书学

一、“取文公书,会粹而甄别之”

二、“简严粹精,实于《集注》有所发焉”

三、“《语》、《孟》,圣贤之成终者”

第四节 陈天祥与《四书辨疑》

一、《四书辨疑》对《四书集注》的批评

二、《四书辨疑》对《四书集注》“或日”等处的辨析

三、《四书辨疑》对《四书集注》的补阙

四、《四书辨疑》的学术价值与学术取向

第一节 元代南方四书学的传承谱系

一、元代四书学宗朱学派的分脉

二、元代四书学南方其他学派

第二节 金履祥、许谦与北山学派的四书学

一、金履祥与《论孟集注考证》

二、许谦与《读四书丛说》

三、元代北山学派四书学的学术特征

第三节 吴澄与草庐学派的四书学

一、“朱子训释《四书》,微辞密意,日星炳如”

二、“中古之统”、“近古之统”

三、“于朱陆二氏之学互有发明”

附录:袁明善《四书日录》佚文辑录

第四节 陈栎、胡炳文、倪士毅与新安学派的四书学

一、“(取)戾于朱夫子者删而去之”

二、“惧诸家之说,乱朱子本真”

三、“其(《四书大全》)详其简或多不如倪氏”

一、元代四书学的学理价值及学术史地位

二、元代汉儒的“夷夏观”与元代四书学

附录元代四书类著述考

主要参考文献

后记

04

内容简介

荀子的特别之处在于,他不再信任理想化的说教方式,不相信人们会出于对“善”的渴望而自愿服从“好”的生活原则。正是这种对现实人性颇具悲观色彩的理解,使得荀子认为:较之直接灌输“真理”,劝导或诱导是远为有效的方式。正是因此,不可能将《荀子》一书理解为纯粹意义上的思想著作。这部作品具有劝说的性质,其著者特殊的写作目的,也使得它不大可能是一部思想独白,而明显是一种辩说。

目 录

第1章 引言:荀子的问题及荀书的性质

2.1 辟“禨祥”

2.2 排异说

3.1 一种可能的理解:“起源”的进路

3.2 礼的“自然”基础

4.1 谈说之术

4.2 动之以“名”

4.3 昭之以灾祸

4.4 国之命在礼

5.1 “性恶”说的目的

5.2 官师合一的倾向

后记

05

韩愈志

内容简介

目 录

校订前言

重版自序

叙目

古文渊源篇第一

韩愈行实录第二

韩愈佚事状第三

韩友四子传第四

韩门弟子记第五

韩集籀读录第六

附录:韩集论汇录写目

06

孟子待解录

内容简介

此次重刊以三十五年前陈大齐先生手定刊本为底本,由繁体竖排改为繁体横排,重新施加标点,并修订了原稿所存的文字讹误。

目 录

校订说明

序

何谓忍性

“我固有之也”与“生之谓性”不同的所在

性不定与生俱来

性善不宜令人误解为情善

性与心似有小类与大类的关系

欲与性是否绝不相容

性与命如何分别

不可解者三事

仁

仁的施受范围

仁的由来

恻隐之心的有无

仁与不欲害人

仁与富

仁与不仁的胜败优劣

君臣间的义

从兄的义与敬长的义

羞恶之心的义与正路的义

义内的义是何种义

居仁由义的义是何种义

义与取与

义与利

事亲要顺

顺的限度

事君的义不要顺

父子不责善

子责父善之尚非不孝

事君的义要责善

枉尺直寻的可否

枉尺直寻的显例

枉尺直寻的不可是出处方面的特殊原则

何谓莫之为而为

顺天者存逆天者亡

天的功能及其有无限度

怨天的可否

敬人之敬的意义

敬人所敬的范围

如何应付不敬

敬与恭的同异

恭敬的实与虚

安与乐的当崇与可许

对象不当的安乐所招致的恶果

生于忧患之亦为片面的道理

仁者无敌可作两解

孟子所重视的仁者无敌

仁者无敌是劝勉语

赵朱二注之未可从

二本是两条不相融洽的原则

辞让与恭敬当是礼中并列的二目

例示仁义之亦不以一目为限

与民同之

同与异

民意服从之有无限度

民意服从之可否

互友其德与互不有挟

不友之故在于挟不在于所挟

师弟可否称友

搏虎何故非善

应邀搏虎之可悦与可笑

复请赈济之可否

表示原因的为字

表示目的的为字

有所为的不为

知皆扩而充之与庶民去之

贤父兄与责善

好为人师与教育英才

汝其于予治与象不得有为于其国

仁者无敌与出则无敌国外患者国恒亡

答齐王问乐

答公都子问大人与小人

强解尚可通的例

强解犹难全通的例

良能良知与良心的意义

恒心的意义及其与恒产的关系

恒产恒心的平行与心欲的反比消长

仁不仁的差异起于职业性质的不同

制棺职业果不仁否

志与功非必有轻重之别

带有价值意义的功尤所重视

言词的难解

以子之矛攻子之盾的诘难

两种重轻

食色礼各自重轻及相互重轻的所据

孟子所教答辞内容能否解除任人所问的疑难

食色之重者与礼之重者其重轻如何

过甚其词

语意含混

叙事参差

人字与民字的合用通用及分用

人字与民字分负其对天的关系

治国为人必不可逆天否

诚德的首创及诚字的意义

诚与动

诚的道德价值以明善为主因

诚身悦亲与守身事亲

命令

感官作用

命运

孟子引用前人语

孟子引用的古籍

论断理由难解的若干例

同名取义疑同疑异的若干例

理想与事实的混同 抑真从善

以偏概全 部分说成全体

偏据片面情形的论断

仁与不仁

仁不仁以外助得与止失的条件

仁与王霸 施仁的三级与处性的三级

附录:《孟子待解录》改作一则

● 纪念廖平诞辰170周年 | 经典与解释书系•廖平集(刘小枫、潘林主编)

(编辑:乐铮涛)

关注我们