新书选读 | 马勇:尤利安与君士坦丁王朝

编 者 按

书摘选读

罗马帝国历史上(包括东罗马帝国在内),仅有少数几位皇帝被称作大帝,君士坦丁就是其中之一。从大历史的视角来看,挽救3世纪大危机的任务到君士坦丁大帝重新统一帝国才基本完成。戴克里先皇帝设计的四帝共治制看起来完美,实践证明无法解决君主制稳定的问题。324年,君士坦丁击败李锡尼(Licinius,263—325年,308—324年任帝国东部皇帝), 重新统一帝国,3世纪的大混乱才宣告结束。此后再没有出现过3 世纪那样的无序和混乱。单凭这一成就,君士坦丁就有资格获得大帝的称号。用中国古代史来比附的话,君士坦丁堪称罗马帝国的中兴之主,犹如汉光武帝中兴西汉。

君士坦丁一世(Constantine I,272-337)

但是,君士坦丁大帝的抱负要更为远大,他不仅志在谋求旧帝国大一统的格局,还想在新的基础上重建帝国,为帝国奠定新的法统。就重建帝国而言,有两个标志性事件:第一,君士坦丁赋予基督教合法地位,开启帝国基督教化的进程,这意味着更换帝国的精神法统;第二,君士坦丁为帝国重新建造了一个都城,命名为“新罗马”。因此,有理由将君士坦丁大帝开创的帝国称作第二罗马帝国。尤利安皇帝反对君士坦丁大帝开创的这一进程,试图重新回到第一罗马帝国的传统上。但是,时过境迁,完全复兴第一罗马帝国的传统已然不可能,所以尤利安皇帝必须开出新传统,方能与君士坦丁开创的基督教化传统竞争。我们会看到,尤利安皇帝想象中的帝国与第二罗马和第一罗马都有所不同。

一 君士坦丁时代

君士坦丁重建帝国的事业,既基于戴克里先皇帝解决3世纪大危机取得的成就,又是对戴克里先失败之处的回应。3世纪的大危机对帝国的秩序造成了极大破坏。像所有古代农业帝国一样,罗马帝国的税收主要是土地税。此前,帝国境内的土地税率分省而行。有些地区税率固定,有些地区时有变化,有的地区则不需要交税,例如意大利。

戴克里先取消免税地区的特权,重新划分土地税的基本单位,固定土地税率,以此增加帝国的税收。为强化皇帝的权力,戴克里先分离军事和行政权,限制元老进入军事领域,此前元老们可以在行政与军事领域之间自由转换。这一政策有效地强化了皇帝对军队和元老院的掌控。至此,元老院对皇权构成的威胁才被彻底消除。戴克里先皇帝之后,帝国皇帝们已经不常居罗马城,即便迫于形势需要驻守意大利,也是选择米兰,而非罗马。

戴克里先(Diocletian,244-313)

同时,戴克里先将面积较大的行省划分为数个小行省,君士坦丁时代有101个行省,哈德良时代仅45个行省。行省的细分,一方面大大强化皇帝控制行省的权力,以免某个野心之辈基于某个行省就可以发动叛乱;另一方面造成官僚人数成倍增长,导致帝国的财政负担加重。戴克里先又将数个行省组成更大的行政区,每个行政区由比行省总督职位更高的大区长官统理。为了抑制大区长官的野心,这些高级官僚的下属由皇帝任命,以此来监视他们的上级,并通过一群秘密人员向皇帝告密。通过这些措施和觐见皇帝所需的复杂礼仪,大大增强了皇帝的权力和威严。

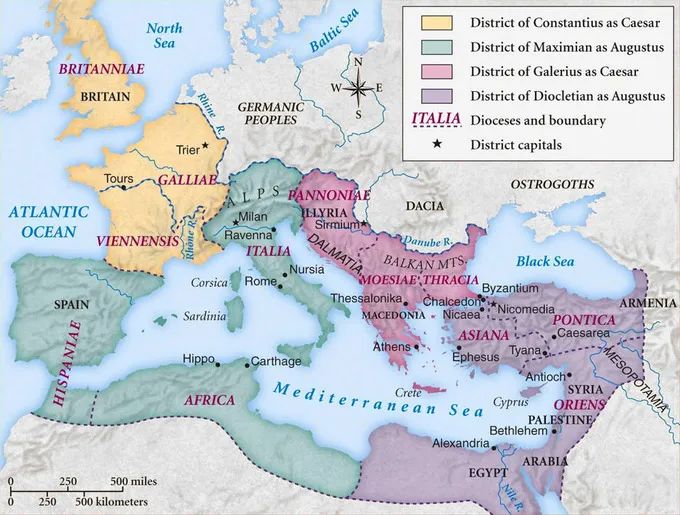

但是,令人匪夷所思的是,戴克里先的四帝共治制(Tetrarchy)本意是强化皇权,却具有分散帝国中央集权的倾向。四帝共治制的安排如下:285年,戴克里先任命战友马克西米安(Marcus Aurelius Maximianus)为副帝,加恺撒称号;286年,戴克里先又将马克西米安提升为奥古斯都,负责统治北部,他本人负责统治帝国东部。戴克里先如此分配皇权,是因为他认为,帝国幅员过于辽阔,帝国北部和东部两个方向都面临敌人的威胁,一个皇帝无法及时应对两个方向的战争。所以,马克西米安的治所在意大利北部的米兰,主要防卫日耳曼蛮族对边境的侵袭,戴克里先的治所在马尔马拉海岸亚洲一侧的尼科米底亚,紧靠波斯边界,以应对萨珊波斯的威胁。

戴克里先对自身无力单独治理帝国的感觉,是帝国实力衰落的最明显表征。因为,戴克里先时的帝国并非历史上幅员最大之时,图拉真皇帝时的帝国疆域远超此时。但是,图拉真皇帝没有那种帝国过大、需要划分皇权的感觉。戴克里先之所以有这种感觉,并非因为帝国疆域过大,而是因为帝国实力已大大衰落。尽管戴克里先治下,帝国常备军总数保持在40万左右,比1 世纪和2世纪军队兵员人数要多,但仍感觉应对外部威胁时捉襟见肘。

图拉真(Trajan,53-117)

罗马帝国从出现起,就不得不应对北部边境上的蛮族入侵和东部的伊朗帝国的双重威胁。这是罗马帝国的地缘环境的特征。北部以莱茵-多瑙河为界,界外是蛮族辽阔的未开化地区,蛮族间或形成部族联盟,侵入帝国境内大肆劫掠。但是,越过这条边界,彻底解决蛮族威胁远远超出罗马帝国的能力。东部以幼发拉底河、亚美尼亚群山为界,东部首先是帕提亚帝国,随后是萨珊波斯帝国与罗马帝国长期对峙。帝国的南部和西部边界都没有外部威胁。与中国相比,罗马帝国的地缘处境要恶劣得多,它不得不防卫两条漫长的边界。

在实力未衰落之前,罗马帝国可以越过边界,对两个方向上的敌人采取进攻态势,以积极的进攻来行防守策略。2世纪初,图拉真皇帝越过多瑙河建立达契亚行省(105年);奥勒留皇帝在北部边境与蛮族作战数年,能深入蛮族地区,且最终逝世于与蛮族的战争期间。图拉真皇帝向东越过幼发拉底河,攻陷过帕提亚帝国的都城泰西封,兵临波斯湾(116年);塞维鲁皇帝199年再次攻陷过帕提亚帝国都城。

但是,3世纪的大混乱期间,越过多瑙河南下的哥特蛮族侵袭过希腊地区,251年德基乌斯皇帝在阿伯里图斯(Abrittus)战役中,被哥特人打败,德基乌斯和儿子赫仑尼乌斯(Herennius)阵亡,成为与蛮族战争中阵亡的第一位罗马皇帝。259年,萨珊波斯沙普尔一世(shapur I,?—270年,240—270年在位)攻占罗马属国亚美尼亚,入侵叙利亚,占领帝国东部最大的城市安提阿(Antioch)。260年,瓦勒里安(Valerian,253—260年在位)皇帝亲率7万兵力东征萨珊波斯,结果兵败被俘,受尽折磨而死。这是罗马皇帝从未有过的耻辱。因此,戴克里先的那种无力感是真实存在的,帝国的实力确实已大大衰落,不得不将帝国分区而治,以应对来自外部的威胁。

293年,戴克里先为自己和马克西米安分别指定两位副手。伽列里乌斯(Gaius Galerius,260—311年)是戴克里先的副手,君士坦提乌斯一世(Constantius I, 250—306年)是马克西米安的副手,两位副手加恺撒称号,地位略低于奥古斯都称号,两帝共治变成四帝共治。为此,进一步划分两位皇帝的辖区,戴克里先治理埃及和亚洲部分地区,治所仍在尼科米底亚;伽列里乌斯治理巴尔干半岛,治所在西米乌姆(Sirmium,今贝尔格莱德附近);马克西米安治理意大利和阿非利加,治所仍在米兰;君士坦提乌斯治理高卢、西班牙和不列颠,治所在今特里尔。可以看出,两位新增的副帝被分配到帝国北部的漫长边境上,以抵御愈来愈强劲的蛮族威胁。四位君王分治帝国的四个部分,各人有各人的宫廷,各人指挥一支军队。四位皇帝仿佛四位神一样,分散在帝国的四个方向保卫帝国,帝国不再有政治中心。

“四帝共治”时期地图(293-305)

依照中国的经验,戴克里先的这种政治安排,是分散中央集权的行为,会加大帝国分裂和爆发内战的风险。从构建天下大一统帝国的经验来看,皇权应该愈发集中,才能有效防止帝国的分裂和内战。戴克里先皇帝显然明白这一点。为限制四位皇帝的权力斗争引发内战的风险,戴克里先规定,奥古斯都,即正皇帝任期为20年,期满后,必须退位,由副帝恺撒继任奥古斯都,同时任命新的恺撒。这是罗马帝国历史上第一个明确的皇帝继承规定。为强化副帝对正帝的忠诚,戴克里先认伽列里乌斯为养子,并将女儿戴克里缇娜嫁给后者;马克西米安认君士坦提乌斯一世为养子,将女儿忒奥多拉(Theodora)嫁给后者。

但是,不管这些人为措施如何巧妙,都无法支撑这个体系持久运转,因为它与天下大一统帝国要求中央集权的趋势背道而驰。第一代四帝共治得以运转,是因为戴克里先拥有无可比拟的威望,同僚们将他看作最高统治者,因此他在统治期间,各位皇帝没有爆发权力之争。随着戴克里先和马克西米安在305年退位,这个体系立刻陷入危机。

305年5月1日,戴克里先和马克西米安在任职二十年后退位,副帝伽列里乌斯和君士坦提乌斯一世继任,伽列里乌斯同时为自己和君士坦提乌斯一世任命两位副帝:弗拉威亚斯·塞维鲁斯(Flavius Severus)治理意大利和阿非利加;马克西米努斯·戴亚(Maximinus Daia)治理色雷斯、亚洲部分地区和埃及。戴克里先隐退到亚得里亚海附近的宫殿,种起了卷心菜;马克西米安隐退到意大利卢卡尼亚的别墅。

306年7月25日,登基仅一年的君士坦提乌斯一世在不列颠岛驾崩,其军队拥立君士坦提乌斯一世的长子君士坦丁为奥古斯都,挑战四帝共治制的权威。伽列里乌斯勉强认可君士坦丁的要求,但只是同意他任恺撒之职,坚持让君士坦提乌斯一世的副帝弗拉威亚斯·塞维鲁斯继任奥古斯都。换言之,伽列里乌斯试图通过权宜之计解决四帝共治制面临的危机,即让塞维鲁斯任命君士坦丁为自己的副帝。伽列里乌斯没有儿子,塞维鲁斯也没有儿子,若君士坦丁接受这一安排,第二代四帝共治制兴许能渡过危机,延续更长时间。

麻烦在于,在卢卡尼亚隐居的前任皇帝马克西米安也有成年的儿子马克森提乌斯(Maxentius,278—312年)。既然君士坦提乌斯一世的儿子凭部下拥立,可以要求皇权,那么马克森提乌斯也可以。就在君士坦丁叛乱时,306年10月28日,马克森提乌斯纠集军队在罗马发动叛乱,自称恺撒,同时,已经退位的马克西米安宣称复出,恢复奥古斯都头衔。伽列里乌斯不甘示弱,正式将塞维鲁斯提升为西部奥古斯都,要求他平息马克森提乌斯的叛乱。307年,塞维鲁斯率军从米兰赶往罗马兴师问罪,结果遭到部下背叛,被马克森提乌斯俘虏,然后被处决。

面对此种危局,伽列里乌斯拒不承认叛乱者的要求。伽列里乌斯随即率军进入意大利,征讨叛乱者,但大败而归。面对僵局,伽列里乌斯仍试图恢复四帝共治制,308年,伽列里乌斯任命部下李锡尼接替被处决的塞维鲁斯任西部奥古斯都;由于李锡尼无法到西部赴任,伽列里乌斯遂命李锡尼治理他所治理的区域,为后面李锡尼与马克西米安努斯·戴亚争夺东部最高权力埋下伏笔。同年,在戴克里先仲裁下,帝国境内的六位皇帝:伽列里乌斯、马克西米安努斯·戴亚、李锡尼、马克西米安、马克森提乌斯、君士坦丁达成妥协。四帝共治制完全崩溃。

The Battle of Milvian Bridge, Giulio Romano, 1517-1524

同年,马克森提乌斯逼迫其父放弃奥古斯都之位,马克西米安拒绝,逃往高卢,谋求君士坦丁的支持。君士坦丁转而与马克西米安联合,并娶了后者之女法乌斯塔(Fausta)。310年,君士坦丁讨伐法兰克人,马克西米安趁君士坦丁后方空虚,企图夺取对高卢的控制权。君士坦丁立即返回,俘虏马克西米安。这位既是他父亲的岳父,也是他的岳父的前任皇帝,被迫自杀。311年,伽列里乌斯皇帝驾崩。君士坦丁与李锡尼达成瓜分帝国的秘密协议:君士坦丁分有西部帝国,李锡尼分有东部帝国。帝国分裂的端倪出现。

312年,君士坦丁率大军越过阿尔卑斯山,在米安维尔桥战役中击败并杀死马克森提乌斯。君士坦丁成为西部帝国的最高统治者。次年3月,李锡尼与君士坦丁在米兰会晤,李锡尼迎娶君士坦丁的妹妹君士坦提娅(Constantia),双方的同盟公开化。同年,李锡尼与马克西米安努斯·戴亚争夺东部帝国最高权力,后者兵败。314年,君士坦丁与李锡尼为统一帝国重启内战。316年,君士坦丁夺取巴尔干半岛;324年,君士坦丁在阿德里安堡战役中大败李锡尼,后者走投无路的情况下向君士坦丁投降。至此,经过3世纪的大混乱和戴克里先的四帝共治制尝试后,整个帝国再次复归于一位强有力君王的统治。

君士坦丁统一帝国后,依照四帝共治的经验,将整个帝国划分四个大区:东方、意大利、高卢和伊利里亚。这是帝国的一级行政区。四个大区的行政中心分别在君士坦丁堡、米兰、特里尔和西米乌姆。这四个行政区名叫prefectures,由大区长官(praetorian prefect)治理。Praetorian prefect本来是禁卫军统领,君士坦丁大帝解散禁卫军后,保留这一官职名称,用来指称治理大区的长官。君士坦丁时代的praetorian prefect仅具有民事权力,不再享有军事权力。君士坦丁大帝对帝国一级行政区的整合类似于四帝共治制四位皇帝所管辖的区域。一级行政区又被划分为数个行政区,是二级行政区,再下面才是三级行政区行省。

在军事上,君士坦丁基本沿袭戴克里先的措施,分割了民事和军事权力,各级行政区的长官都无权指挥和调动军队。戴克里先将帝国的军队分为边防军和野战军,边防军常年驻守边界,野战军作为帝国的精锐部队分驻帝国的四个战略方向,随时应对各种激变。君士坦丁削减边防军的人数,大大增加野战军的人数,并为帝国的军队设立大将军之职,分别是骑兵大将军(magister equitum)和步兵大将军(magister peditum)。基于作战需要,君士坦丁又增加三位战区级的军事主官,分别是东方将军、高卢将军和伊利里亚将军。东方将军负责指挥东部大区的军队,高卢将军负责指挥高卢大区的军队,伊利里亚将军负责指挥伊利里亚大区的军队。君士坦丁312年解散禁卫军后,设立皇家御林军(Palatini),分驻罗马和君士坦丁堡,每支御林军2500人。君士坦丁又增设名为domestici et protectores的皇家卫队,分为两个大队,每个大队500人,皇家卫队实际上是御林军的部分,这样君士坦丁堡的御林军人数增加到3500人。如前文所述,军事将领没有民事权力。这样,到君士坦丁大帝时代,帝国彻底完成民事与军事权力的分离。

整个官僚体系被分成数个等级,每个等级皆有自身的头衔。这些头衔包括“最高贵者(Nobilissimi)”、“杰出者(Illustres)”、“可敬者(Spectabiles)”、“著名者(Clarissimi)”和“最完美者(Perfectissimi)”。“最高贵者”头衔仅授予皇室成员,“杰出者”授予帝国各行政部门的长官、帝国军队的两位大将军、罗马和君士坦丁堡两个城市的市政长官。“可敬者”授予皇帝宫廷的一些官员、行省的总督、各大区军事主官等。“著名者”最初只是元老院的元老才能享有,到君士坦丁时代,该头衔开始授予行省的地方官吏,比如负责运粮的地方官和负责守夜的地方官。“最完美者”本来是骑士阶层享有的头衔,随着骑士阶层的崩溃,这一头衔逐渐贬值。君士坦丁时代,负责人口普查的执事也可享有这一头衔。君士坦丁大帝在上述等级的基础上创设另外一个荣誉等级,一个是纯粹荣誉性的“显贵(Patricus)”头衔,另一个是“伯爵(comites)”头衔。前者仅公开授予四大政区的长官、罗马和君士坦丁堡两个都城的市政长官以及军队的两位大将军。这一头衔终身保有,拥有这一头衔意味着是整个帝国最高的显贵,优先于除执政官之外的所有官员。

作者简介

延伸阅读

马勇 著

440页, 2022年9月

四川人民出版社·壹卷

丛书:“经典与解释”论丛

(编辑:金政晗)

关注我们

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。