刘振 | 古代雅典城邦宗教与民主政制

雅典娜,雕塑,1373年,位于雅典科学院

但是来吧,不要再说这事啦,你我都精通

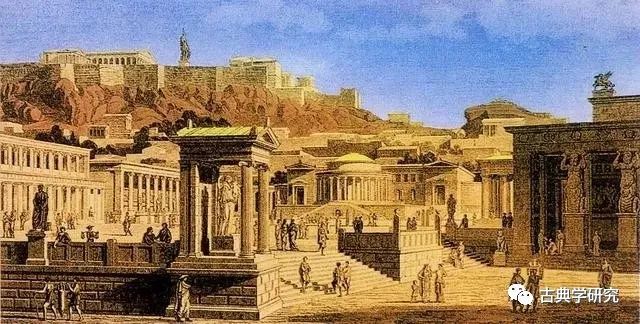

这类由城邦立法规定与主持的宗教祭仪是雅典的城邦宗教(civic religion)。[3] 与现代民主政制相比,古代雅典民主政制与城邦宗教的结合显得十分奇特。现代民主政制以政教分离(seperation of church and state)为原则,因为,民主政制意味着民众的统治而非宗教的权威——就民众作为自身的主权者而言,民主政制被看作取消统治的“统治”。在这个意义上,民主政制似乎与宗教不相容,因为人民主权似乎与宗教权威不相容。所以,我们不能想象现代国家会像雅典城邦那样,每年举行各种大大小小的宗教祭仪,每隔几年还会操办诸如宙斯祭仪、阿西娜祭仪这样的大型宗教节庆。政教分离原则表明宗教是或者应该成为非政治的东西,可是,主张政教分离本身似乎意味着宗教是政治性的东西,因为,如果宗教不是政治事物,与政治生活和政治秩序无关,主张政教分离本身就显得多余,根本不需要为宗教谋划政治哲学意义上的原则。如果古代雅典的“德谟克拉底”(δημοκρατία)属于民主政制的范畴,那么,民主政制与宗教的关系问题就既是历史问题,也是哲学问题——作为历史性的政治-社会秩序,雅典的民主政教文明与现代民主政制存在重大差异,这个差异对于从理论上探究政治共同体的政教关系具有重要意义。

希腊人并没有现代西文中的“宗教”一词,“宗教”在希腊人的观念中意味着以适当的方式敬神,就政治性的城邦宗教而言,敬神的方式首先取决于敬拜方式表达的意义。古代雅典的城邦宗教如今被称为多神教(polytheism),它与犹太-基督宗教的重大差异在于,前者之中不存在完整的教阶制度和教义体系,民主时代的宗教祭司也大都由选举或抽签决定。[4] 城邦宗教的敬拜方式建立在传统习俗与城邦法律的基础上,因此,雅典宗教的权威本质上是城邦习俗与法律的权威。问题在于,既然习俗与法律本质上是世俗权威,为何能够通过设定宗教祭仪规制超越性的宗教权威,习俗与法律的宗教法权究竟有何理据,雅典民主政制为何不遵循现代民主国家的政教分离原则?

亚里士多德、柏拉图、苏格拉底

仪式的设计是带有目的的。也就是要在仪式中制造出戏剧性的情境,并让这些情境活起来,最后还要让所有参与者和观众都回到没有甚么戏剧色彩的现实生活中去:即从节日回到工作日。例如,献祭就是这样的一个过程,在该过程中,通过对熟肉进行恰当的分配来建立人与神的正常关系以及凡人之间的联系。[5]

尼古拉斯·普桑《随着时间之神的音乐起舞》

问题关系到如何理解超越的权威和希腊宗教的独特性质。与犹太-基督宗教不同,在希腊人的观念中宗教并非源于绝对启示与绝对超越的一神,而是源于一种希腊式的特殊的人神关系。人与神的绝对界限对于希腊人而言既不存在也无必要,希腊人相信荷马式的神人同形论(anthropomorphism),也相信半人半神的英雄族是神人结合的后代。在赫利孔山上对农夫说话的缪斯女神,与仅仅在西奈山向摩西宣布律法的耶和华属于完全不同的神灵。对于希腊人来说,普罗米修斯与宙斯的争斗与凡人直接相关;诸神大都具有人的形象,可以直接向凡人现身、接受凡人的请求;他们会在自己的神庙附近逗留,甚至在英雄的攻击下负伤逃走。诸神的居所既不是与世隔绝的另一个彼岸世界,也不是终末论意义上的灵性世界;奥林匹斯山位于天地正中,众神从那里可以看到希腊人的战斗队列,听到特洛伊人的盔甲铿铿作响:世间的战争与诸神之间的争斗纠缠在一起。

同时,由于没有系统的教义体系和教会体制,城邦宗教既不会在观念上彻底独立于城邦政治,也不会以教会权威对抗城邦的政治权威;[6] 事实上,正是由于这个原因,城邦宗教的权威反而恰恰依托于城邦的权威,城邦的习俗和法律保证宗教祭仪与禁忌受到人们尊奉。“在基督教胜利之前的希腊-罗马世界,没有神圣的权力,没有神权政体(theodicy)”(同上,页168),希腊式的人神关系决定了希腊人本质上是政治民族,或者反过来说,希腊民族的政治性质决定了希腊式的人神关系。对这种政治性宗教的最好体现就是希腊人敬拜政治人的行为。在伯罗奔半岛战争中,安菲波利斯人为斯巴达统帅布拉希达斯(Βρασίδας)举行了最隆重的葬礼,因为布拉希达斯曾经帮助安菲波利斯抵抗雅典人,被看作解放甚至再造城邦的英雄;安菲波利斯人后来每年举办竞赛纪念布拉希达斯,并且在他墓前的祭坛上举行祭祀,敬拜这位政治人。在腓力二世将马其顿军队撤出雅典之后,雅典人也曾经为腓力二世建庙,他们认为腓力二世的举动恢复了雅典城的独立。

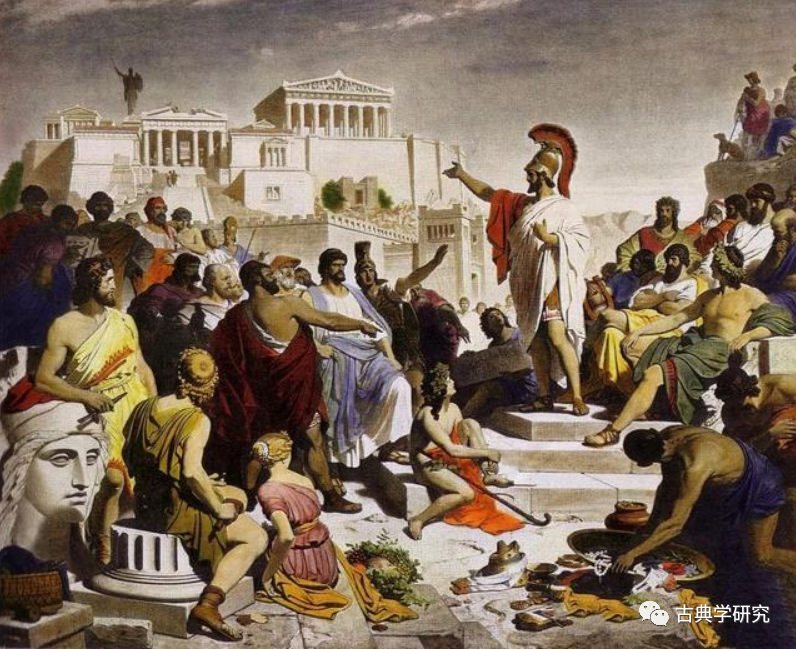

对于雅典的城邦宗教而言,祭仪本质上是城邦政治的要求,基于城邦政制与宗教观念的敬神活动并不以神秘的宗教体验和终末论式的灵魂救赎为最终目的,而是城邦政治权威的仪式化的再现。[7] 城邦宗教的实质是通过敬拜仪式表达政治含义——借助宗教性的祭仪表达城邦的价值观念和价值秩序;因此,城邦宗教关心的是敬拜仪式与敬拜者合乎仪式的行为,如果公民在敬拜仪式中言行合乎规矩,那么宗教的作用就得到了实现,因为在希腊人看来,合乎法律与习俗的敬拜行为本身意味着公民认同城邦的政治制度与价值秩序,既然“仪式中的游戏规则都是经过仔细拟定的;如果人们遵守这些规则,那么仪式自然就管用”。[8] 因此,就古代雅典城邦宗教与民主政制的关系而言,城邦宗教是民主政制这一城邦建制形式的仪式化再现,民主性的秩序和价值在这些仪式中向公民显现出来,参与仪式本身成为公民对民主政制的认同与操练。

在这个意义上,雅典城邦宗教与民主政制的兼容性不应该被看作政治强制的结果,反而应该进一步被理解为两者相互决定的结果。[10] 民主政制决定城邦宗教形态的现实原因和观念理据在于,作为城邦政治的根本形式(εἰδός),民主政制决定了城邦政治生活的根本方式——公民决断或公民统治,所以必然对宗教祭仪有决定意义。在泛阿西娜大节的“提希亚”中,这种关系体现得非常充分。问题的关键在于,既然民主政制是公民决断或公民统治,它为何会或者应该受到城邦宗教的决定?

城邦宗教对民主政制的意义就其根本而言取决于一个重要问题:民主政制可以在多大程度上取消传统习俗,或者,就政制作为形式性的政治结构而言,民主政制如何处理形式与实质的矛盾。形式性的民主政制意味着公民决断,但是,具体公民决断的实质性依据却不属于民主政制的本质,换言之,民主政制仅仅指向政治决断的形式,并不规定政治决断的内容。就雅典民主政制与宗教和传统的关系而言,希腊式民主算不上激进的民主政体。雅典人并未在民主时代彻底进行“宗教批判”并且从民主政体中清除城邦宗教,一方面当然是因为宗教传统在雅典的现实力量,更重要的原因是因为宗教习俗对于公民决断具有政治与道德意义。[14] 因为公民决断本身并不等于明智的决断,雅典人对阿尔喀比亚德谋划的西西里远征就缺乏清醒的判断。宗教习俗可以为民主政体下的公民决断和道德生活提供实质性依据,对于雅典公民而言,政治决断的基本依据恰恰是传统习俗,因为传统习俗在大部分时候被看作在政治上明智并且在道德上正义的决断。因此,就传统习俗作为城邦公民信奉的意见而言,民主政制与宗教传统之间并非必然存在不可调和的冲突。既然民主政制就其定义而言只是城邦公民的自主决断,只要敬拜诸神与尊崇习俗源于公民自身的决断,城邦宗教的权威就不是专断性的权威,而是民主城邦自身的要求。黑格尔在思考欧洲的基督教传统时就指出,就历史而言基督教不应该被看作基于“实定性”(Autorität)的产物,基督宗教对于历史性的欧洲民族而言是“自然(Natur)”。[15]

显然,民主政制在形式与内容上的矛盾基于政治共同体必须追求实质善的前提,因此,除非在形式上不再坚持民主政体,彻底解决上述矛盾必然依循以下两条理路。其一,取消政治共同体对实质善的追求,将激进的自由决断作为政治正当性的唯一依据,[16] 在这个意义上自由政体将面临虚无主义的威胁。第二条理路是在康德那里表达得最为充分的自由理性社会。由于纯粹理性的形式原则是普遍性,所以,仅仅凭借理性本身就可以建立一个基于普遍道德法则的社会;因为道德法则并不以善为依据和目的,理性的自由社会本身就是正当的社会,不再需要实质性的政治伦理依据——不论传统抑或习俗。在康德式的理性社会中,宗教与社会处于对立之中,宗教不再是具有政治意义的权威。当然,理性社会要求纯粹理性不仅仅是潜在的东西,而是必须成为现实的东西,理性社会中的政教对立与启蒙的性质直接相关。

对于宗教与社会的对立,希腊人基于城邦的政教文明是一种政治的解决,不过,这种城邦式的政治解决即使在古希腊也面临政治人和哲人的批判。希腊人的城邦宗教与诗人传统密切相关,因此,诗人传统的道德性质直接关系到城邦宗教的道德性质,然而问题在于,在史诗、肃剧等诗人作品中出现的诸神在道德上很成问题。[17]

不仅如此,由于城邦宗教与民主政制结合在一起,柏拉图认为一方面有必要重审城邦宗教的道德性质,另一方面民主政制本身也与城邦宗教的道德缺陷难脱干系。雅典的城邦宗教大都与节日游行、体育赛会和戏剧竞赛相伴,如果民主政制之下的宗教节庆成为政治人与诗人竞相讨好民众的手段,或者,如果城邦中的少数人不对民主政制本身的质量保持清醒或警惕,那么民主政制与城邦宗教的结合对宗教与政治本身都不是好事,或者说这种结合本身就不再具有真正的道德意义,毕竟宗教与政治的质量归根到底由城邦中少数人的质量决定。

Xenophon. Xenophontis opera omnia. Vol. 4. Oxford: Clarendon Press, 1970.

(编辑:妙心)

关注我们

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。