“经典与解释”书系推介 | 莱辛集(刘小枫主编)

莱辛(Gotthold Ephraim Lessing,1729-1781)

出版说明

直到晚年,施特劳斯心里还挂记着莱辛。在给朋友的信中他曾这样写到:“我还可能做的唯一一件事,是对我的好学生强调莱辛,在适当的场合说出我受益于莱辛的东西”。[1]果然,在与老同学克莱因(Jacob Klein)一起面对学生们的对谈中,施特劳斯说了下面这番话:

为了获得独立的见解,我开始重新研习[斯宾诺莎的]《神学-政治论》;在这方面,莱辛对我很有帮助,尤其是他的神学著作,其中一些著作的标题便令人生畏。顺便说一句,就我所懂得的哲学主题来说,莱辛也是唯一写作生动对话的作家。那时,莱辛的著作我常不离身,我从莱辛那里学到的,多于我当时所知道的。[2]

在德语的古典文人中,莱辛算歌德和席勒的前辈,但在文化界的流俗名气却远远不及两位后辈;惟有在少数心里有数的大哲人、学者甚至政治家那里,莱辛的文字及其历史意义不是歌德和席勒可比的(尼采就如此认为,参见《善恶的彼岸》,28条)。在汉语学界,莱辛以德语古典文学家、戏剧批评家和启蒙思想家身份闻名,《拉奥孔》、《汉堡剧评》、《莱辛寓言》以及剧作《嘉洛蒂》都已经有汉译本。不过,显然不能以为,我们对莱辛的认识已经差不多了。翻阅一下莱辛全集就可以看到,莱辛的写作实在丰富多彩、形式多样。如果要确定身份,莱辛不仅是剧作家(传承莎士比亚传统)、诗人、评论家(有大量书评),也是哲人、神学家、古文史学家——诚如施特劳斯所言,莱辛“以一种独特的方式集哲人和学者迥然相异的品质于一身”。[3]

Gotthold Ephraim Lessing: Fabeln. Berlin, 1759.

注 释

[1] 见Heinrich Meier,《隐匿的对话》,朱雁冰等译,北京华夏版2002,页148。

[2] 施特劳斯/克莱因,《剖白》,见刘小枫编,《施特劳斯与古典政治哲学》,张新樟等译,上海三联版2002,页728。

[3] 莱辛生平资料参见Gerd Hillen主编,Lessing Chronik:Daten zu Leben und Werk(《莱辛年谱:生平和著作编年》),München 1979;莱辛评传有好几种,Wolfgang Ritzel的Lessing:Dichter-Kritiker-Philosoph(《莱辛:诗人、批评家、哲人》,München 1966 /1978重版)较善;莱辛研究文献参见Monika Fick, Lessing Handbuch,Stuttgart 2004。

已出书目

● 《关于悲剧的通信》

● 《智者纳坦》

● 《汉堡剧评》

Classici et Commentarii

莱辛集

刘小枫 ◉ 主编

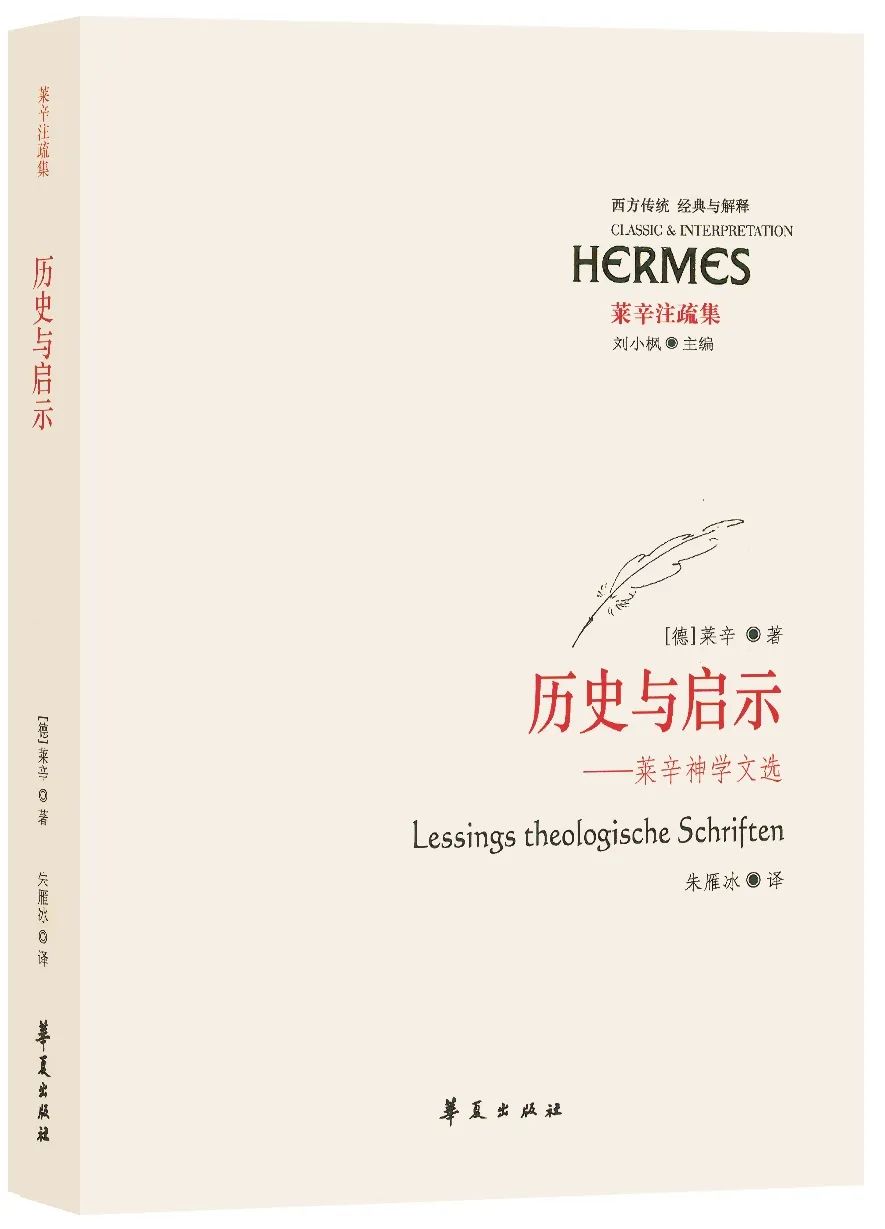

01

历史与启示

[德]莱辛 著 朱雁冰 译

333页,2006年4月

内容简介

在汉语学界,莱辛久以古典文学家、戏剧批评家和启蒙思想家的身份闻名,但事实上,莱辛还是诗人、美学家、神学家、哲人、古典语文学家……莱辛“以一种独特的方式集哲人和学者迥然相异的品质于一身”。本书在莱辛近千页的神学文章中选取了一部分,基本反映了莱辛神学写作的基本结构。在现代文化处境中,我们尤其应该关注的是,莱辛如何以一个公开的启蒙知识人的身份与启蒙运动保持一种苏格拉底式的审慎,迎合启蒙思潮又不狂热,以绝妙的写作技艺劝导启蒙知识人。

目 录

* 上下滑动查阅更多内容

“莱辛注疏集”出版说明

中译本说明

理性基督教

为卡尔达诺正名

谈容忍自然神论者

编者的反对意见

论圣灵与大能的证明

约翰遗言(对话)

第二次答辩

一个譬喻

公理

反葛茨

莱辛的必要答复

莱辛的不同派别的神学学者们的所谓书信

基督的宗教

赫拉克勒斯与翁法勒

关于士兵与僧侣的对话

附录:论莱辛/巴特

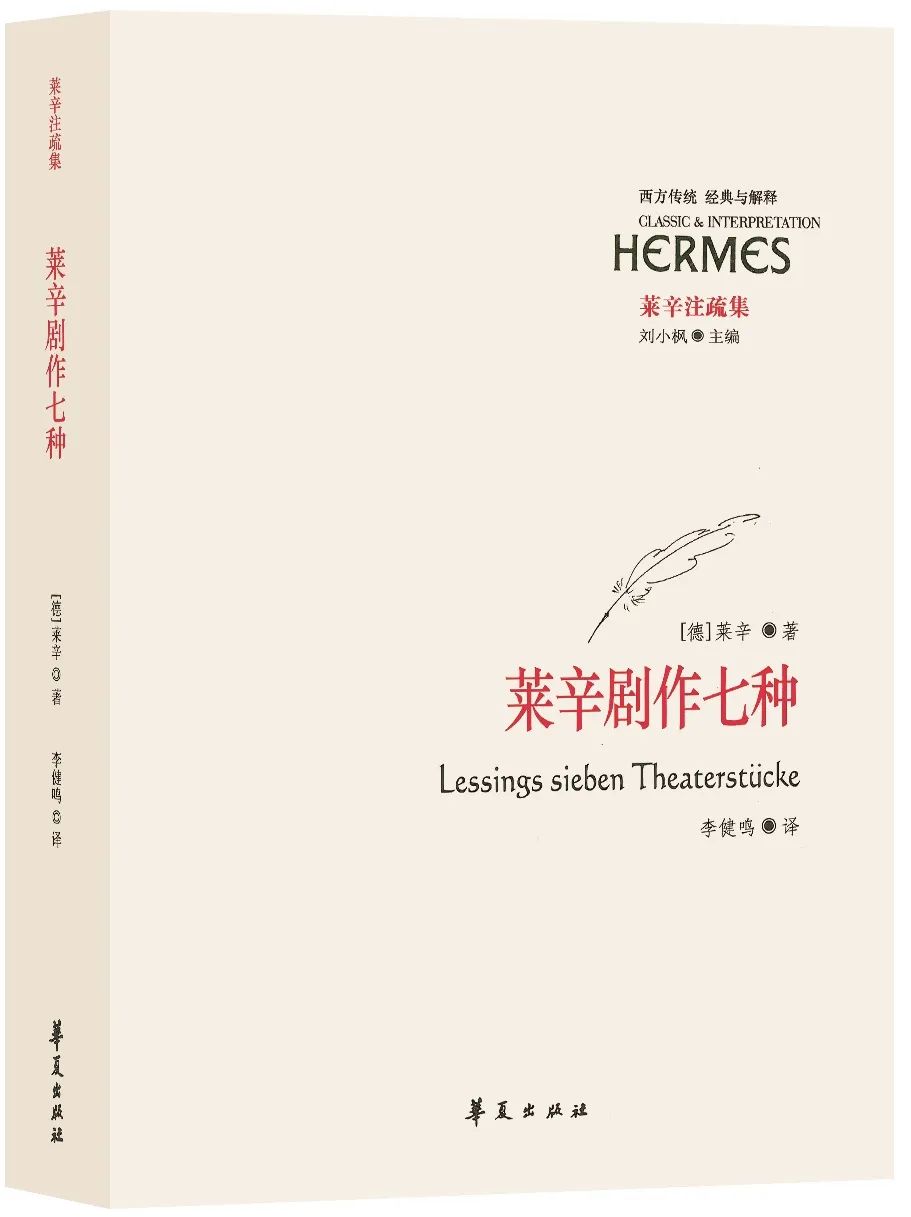

02

莱辛剧作七种

内容简介

在德语的古典文人中,莱辛的思想史地位要高于歌德和席勒。戏剧创造贯穿着莱辛的一生——德国戏剧诞生于启蒙时代,莱辛便是德语戏剧的先驱。《莱辛剧作7种》从莱辛一生所写的全部剧作中选取出最重要的九部,其中有最著名的《智者纳旦》、《犹太人》等。莱辛不仅是剧作家、诗人、评论家,也是哲人、神学家、古文史学家,他以一个公开的启蒙知识人身份审慎地与启蒙运动保持苏格拉底式的距离,表面上迎合启蒙思潮却自己心里有数,以绝妙的写作技艺提醒启蒙运动中的知识人搞清楚自己究竟在干什么。当今学界——无论西方还是中国——仍然置身于启蒙问题的阴影中,莱辛的写作对我们来说之所以尤其重要,首先因为我们迄今没有从启蒙问题中脱身。

目 录

青年学者

犹太人

萨拉小姐

费罗塔斯

明娜

爱米丽亚

智者纳坦

03

——莱辛思想再释

[美]维塞尔 著 贺志刚 译

305页,2002年1月/2007年8月

华夏出版社

内容简介

莱辛以德语古典作家、戏剧批评家、美学家和启蒙思想家的身份闻名汉语学界。在哲学思想史和神学思想史方面,莱辛是最早反省、批判启蒙思想的哲人之一,并堪称启蒙新教思想的代表。本书作者维塞尔长期致力研究从启蒙运动到浪漫派时期的德语思想家,有论著多种,深受学界好评。本书并非泛泛通论或一般性地评介莱辛思想,而是通过重新叙述、阐释莱辛的思想,深入分析近代思想史上的一些关键问题,对于汉语学界的思想史研究有相当的启发意义。

目 录

中译本前言 刘小枫

第一章 研究方法:把莱辛作为一个问题

一、对莱辛神学思想的一种阐释

二、方法论

第二章 启蒙运动的真理概念

一、确定性问题

二、自我:哲学的第一要素

三、真理的形式结构:“万能数学”

四、理性真理的物质内容

五、理性与基督教批判

六、对作为启示中介之《圣经》的批评

第三章 启蒙运动的认识危机

一、实存的反常及经验主义的兴起

二、德国经验主义

三、启蒙思想的认识危机

第四章 莱辛思想的危机

第五章 莱辛尝试的神学综合

第六章 总结与结论

参考文献

缩写表

04

论人类的教育

[德]莱辛 著 刘小枫选编 朱雁冰 译

376页,2008年10月

华夏出版社

内容简介

莱辛出生在基督教牧师家庭,却天生喜好哲学,也热爱古典精神,钟情于古希腊罗马的经典著作,对宗教与哲学的关系颇为敏感。而哲学与宗教的关系就其实质而言乃是政治哲学的核心问题。本文集收入莱辛政治哲学著作的代表作六篇。莱辛的绝对原创性论著《论人类的教育》通过研究历史上几位重要思想家思考启示与历史问题,重新思考人类的神圣教育计划,从根本上通过历史性的理解来沟通启示与理性。本书还收有莱辛的精彩对话《恩斯特与法尔克》和注疏,以及赫尔德和小施莱格尔的相关文章,以及两篇研究文章。

目 录

编者前言(刘小枫)

赫恩胡特人引发的思考(1750)

莱布尼茨论永罚(1773)

维索瓦蒂对三位一体说的异议(1773)

一个适时的论题(1776)

论人类的教育(1777-1780)

恩斯特与法尔克:写给共济会员的谈话(1778-1780)

第一次谈话

第二次谈话

第三次谈话

第四次谈话

第五次谈话

补遗

附录一

赫尔德 关于一个不可见的可见社会的谈话

施勒格尔 恩斯特与法尔克:关于共济会的第三次谈话的片断

孔泰德 莱辛的秘传写作:《恩斯特与法尔克》及其历史命运

海塞 从《恩斯特与法尔克》看莱辛历史观的辩证法

附录二

施尔松/施米特 《论人类的教育》编辑手记

成文经过

接受和影响

结构、风格和内容

施尔松/施米特 《恩斯特与法尔克》编辑手记

成文经过

接受和影响

结构、风格和内容

05

关于悲剧的通信

[德]莱辛 著 朱雁冰 译

196页,2010年8月

华夏出版社

内容简介

主张重新向古人学习的尼采何以成了现代性思想的重要推手,何以彻底摧毁古典遗产的后现代文化理论大师们会把尼采认作自己的先驱?对于身处二十世纪后期的我们,搞清这一问题恐怕不无裨益——读读《关于悲剧的通信》,认真看待莱辛的思想经验,为我们提供了机会。莱辛的悲剧构想中最核心的概念是同情,同情既是一种情感反应又是一种道德力量,它最终会使观众得到道德上的改善。同情的产生有赖于观众对悲剧主人公的认同感,舞台上塑造的人物与观众相似并且情节的发展真实可信才会使观众产生认同。莱辛对亚里斯多德的恐惧和怜悯概念进行了重新解释并认为两者是悲剧实现其教化作用的手段。

目 录

中译本前言(刘小枫)

莱辛、门德尔松和尼柯莱关于悲剧的通信

附件一

附件二

编辑手记

附录

尼柯莱 论悲剧

门德尔松 论意向的控制

门德尔松 关于感觉的通信(选辑)

莱辛 评《关于感觉的通信》

06

智者纳坦

[德]莱辛 著 刘小枫选编 朱雁冰 译

419页,2011年3月

华夏出版社

内容简介

《智者纳旦》是莱辛的著名戏剧,始自《十日谈》中“三个戒指”的故事,其中犹太人的令人尊敬的长者形象,一改过去的龌龊与卑鄙,使这部戏剧成为反对宗教歧视与民族仇恨,宣扬信仰自由的一部欧洲思想启蒙运动时期的伟大著述。《智者纳坦》是近代思想史、文学史上的经典作品,马克思的《犹太人问题》表明,他熟悉莱辛这部剧作。作为“研究版”,本书还收录了几个世纪以来对《智者纳旦》有代表性的诠释论文、德文版《莱辛全集》(十二卷)编写的文本说明、剧本正文注疏等内容。

目 录

编者前言

背景材料

《纳坦》预告

前言(残稿)

智者纳坦(笺注本)

编辑手记

文本基础

成文经过

素材、来源与结构

关于素材、来源与结构的文献

接受与影响

关于接受与影响的文献

解析

大卫·施特劳斯论莱辛的《智者纳坦》

菲特波根论莱辛的宗教:解读《智者纳坦》

波内恩莱辛勾画的“一个社会的对立形象”

马什勒论纳坦的智慧

阿库什《智者纳坦》中的神学和“戏剧逻辑”

德麦茨《智者纳坦》中的客观现实和文学现实

译后记

07

汉堡剧评

[德]莱辛 著 张黎 译

588页,2016年12月/2021年10月

华夏出版社

内容简介

目 录

中译本说明

中译者序

《汉堡剧评》各篇内容提要

预 告

1767年5月至12月

一 关于宗教剧

二 市民悲剧与法国人

三 关于历史的真空

四 关于历史剧

五 关于戏剧情节的完整性

六 关于整一律

七 关于性格刻画

八 《艾塞克思》的剧情

1768年元月至4月

九 悲剧的净化问题

十 亚里士多德的悲剧理论与现代戏剧

十一 关于喜剧和悲剧中的人物性格

十二 关于表现异国风俗

结 语 关于《汉堡剧评》

附 录

《汉堡剧评》补遗

《汉堡剧评》初版过程

亚里士多德《诗学》阅读札记

《汉堡剧评》的文本底稿

与《汉堡剧评》有关的材料

同代人的接受

译者后记

(编辑:金政晗)

关注我们