《古典学研究》新刊 | 郁迪:利维坦的“温情”与济贫问题

编者按:本文原载《古典学研究(第10辑):古典自然法再思考》(刘小枫主编,贺方婴执行主编,上海:华东师范大学出版社,2022年11月),感谢郁迪博士授权“古典学研究”公号网络推送。

中国社会科学院外国文学研究所主办

利维坦的“温情”与济贫问题

郁 迪

自近代以来,涉及个人与国家关系的论述始终是政治领域的核心议题。两者间的张力从未消弭。至19世纪末20世纪初,恩格斯、韦伯等人已对其争端的现代形态进行过深入剖析。[1]但由于此后政治科学的发展一度采用以“社会”为核心的研究范式,致使“国家”概念逐渐淡出人们的视线。直到1985年彼得·埃文斯等人编写《找回国家》,才使该论题在当代学术语境中得以重启。[2]其后新论虽层出不穷,然则17世纪英国思想家托马斯·霍布斯对该问题的论述仍具有奠基意义。

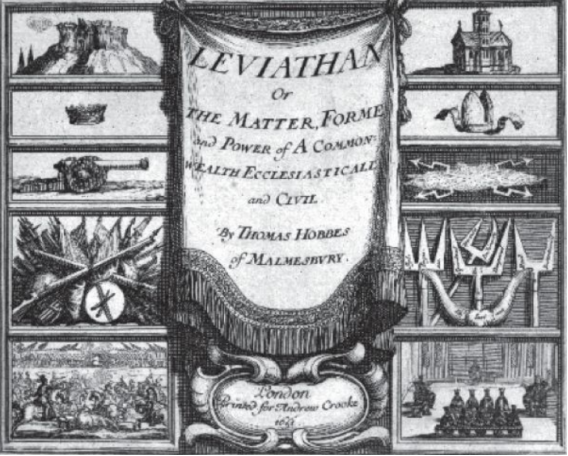

在1651年出版的《利维坦》中,霍布斯以海怪之名指涉现代国家。后者虽形成于人民缔约,可一旦确立便获得无上权力,直至成为人民无比畏惧且不得反抗的对象。两者间似乎从一开始便陷于某种结构性紧张。此一认识长期占据着近代思想家们的视野,故而对政府权力的限制构成17世纪以来政治思想发展的主线之一。然而在笔者看来,这一见解远未道出问题的全部:在以往的“恐惧”叙事外,民族国家诞生过程中还必然包含有“温情”的维度。后者同样是使现代国家得以确立的必要条件,并在此后发展中不可避免地暴露其内在局限。

《利维坦》卷首图(部分),1651年

利维坦的“恐惧”与“温情”

在《利维坦》“第二部分”中,霍布斯分析了近代国家的形成、特征及其运作机制。该理论建基于他对人性的基本判断:

在霍布斯看来,国家尚未形成之前人类以“氏族”形式结合,此后所发展出的“城邦”与“王国”不过是氏族的简单放大。在此种组织形式中,相互抢劫是完全合理的生存方式,“抢得赃物愈多的人就愈光荣”。[5]由此形成的“荣誉律”被视为社会最高价值准则。又由于人类社会存在共同利益与个人利益的冲突,这种劫掠式的行为将一直持续,甚至无法将其宣称为“不正义”。因为“正当性”本身就有赖于法律和契约的确立,而在“自然状态”中此二者全然是阙如的。

于是,跳脱这一循环仅有的办法便是

这就是国家的诞生,利维坦的诞生。[6]只有在此具有人造“人格”(person)的外在权威面前,所有人为缔结的信约才有效力,先天的自然法才得以被遵守。[7]马歇尔·米尔纳将此过程简述为:开始于恐惧,完成于理性。[8]

以此为基础,必然会形成“主权者”与“臣民”间的截然两分。在英国政治思想的语境中,从16世纪末理查·胡克那里便能找到类似见解。胡克认为,国家的政治权威虽然来源于人民,可一旦授予君王,便再不能将之取回。[9]霍布斯进一步指出,此时的政治权威不仅是“臣民”的生命保护者,也是其敬畏与惧怕的对象,是神在世俗世界的代表。[10]这种服从是绝对的、无条件的。因为对主权者的任何抵抗都会导致权力分割,继而重新落进“自然状态”的陷阱。[11]也就是说,人民不能用武力杀死主权者,亦如不能冒犯神明;也无法回到过去或“用脚投票”,离开自己的国家。

不能反抗、不能逃跑、只有畏惧,将此等国家称为“利维坦”可谓实至名归。因此之故,微观史家卡洛·金兹伯格认为,“恐惧”概念可被视为理解整个霍布斯公民科学理论的核心。[12]其实这一点早已被霍布斯同时代的思想家弥尔顿、哈林顿等人捕捉到。他们一方面承认将情感(“恐惧”)而非理性视为政治基础是近代人独到而深刻理论洞见[13],但另一方面又不认为霍布斯的主权观念能使当时的英国摆脱内战泥潭,故而相继求助于共和主义理论。

然则无论取径如何,霍布斯的判断都是他们不得不面对的理论预设。此后一批自由宪政思想家们也以此为起点,将限制政府权力、保卫公民个人权利视为核心,形成“洛克-斯密-密尔”一系的古典自由主义论证。可见,霍布斯的见解已然被近代政治光谱上各种位置的思想者所接受,并对后世有深远影响。

然而,过分关注“恐惧”维度势必使个人与国家间的关系简单化。换言之,将忽略“利维坦”本身必然包含的“温情”。而后一点其实在霍布斯的论述中同样有所提及:

亦即国家若要为人民的生命和财产负责,就必须承担保护、教化以及救助的职能。唯有如此才能将两者间最初的不对等关系调整到某种平衡,从而化解主权者与臣民间可能的对立情绪。这是现代民族国家诞生过程中必不可少的环节。

不仅于此,霍布斯同样意识到,最能体现这一面向的便是济贫问题:

虽然在《利维坦》随后的段落或是他同时期其他著作中并未对济贫问题进行更多阐释,但正是这一不经意地表述,恰恰反映出某些英格兰近代民族国家诞生过程中的客观事实。依托济贫而起的国家权力渗透,甚至被霍布斯以近乎常识的方式接受下来。

在此寥寥数语中他提及两个核心观念:首先,要对济贫对象进行严格分类,这是国家对人民施以“温情”的必要前提,亦即唯有对真正需要救济者进行帮扶,才能有效地对国家合法形象进行正面建构。其次,是彻底取缔传统私人慈善救济,以使国家成为施以“温情”的唯一主体,从而实现权力的集中与渗透。

温情的给予是主权者的特权之一。通过对济贫问题在近代早期英格兰的思想史梳理可知,这两重洞见绝非霍布斯的独创思想,而是17世纪开明知识人的普遍共识。在此意义上,霍布斯是受惠于这一智识传统,或者说可以将其论述视为这一思想传统的表现形式。其背后蕴含的是他们已然视为知识前提的一整套观念变革与国家权力扩展的历史进程。

何谓“贫穷”与国家权力的渗透

就济贫问题而论,这一被霍布斯一代所视作理所应当的国家权力的具体实施,其实是近代早期一系列观念与制度变革后的新生事物。因为自中世纪起,英格兰便有很强的地方自治传统,一个郡甚至一个堂区(parish)就是一独立的政治单位,要在此基础上建构起统一的现代民族国家体系并非易事。

因而在都铎与斯图亚特王朝时期,中央政府必须经历一番将权力逐步渗透到地方并不断加强与集中的过程。其受到的阻力自然可想而知,然而如若遇到某些特殊情况,地方却要主动寻求中央政府进行干预。这恰恰是为形成统一国家权力体系提供了绝佳契机,而近代英格兰民族国家的确立在很大程度上便借机于此。

借鉴当今政治史与社会史的研究,如此良机大致源自以下三种情形:一、由于气候等自然因素影响致使地方无力应对饥荒问题,在近代早期的英国此类现象主要发生在1586年、1597年、1622年此三个年份,即为现代民族国家形成的“天时、地利”;二、由之引发的一系列济贫、扶贫诉求,亦即“人和”;三、鉴于战争、暴乱导致的人口短缺与社会流动性问题。前两者与济贫问题直接相关,后者则与之间接关联。因而在霍布斯一代会很自然地将济贫问题与国家权力联系在一起。它已然是中央权力渗透到地方的主要突破口,并在17世纪英国内战后进一步常规化,由此在现代民族国家构建中扮演着不可能替代的作用。

具体而言,在中世纪时期除了教会将对穷人施以救助外,在社会层面上,贫穷意味着一种附属关系。富人穷人间存在互惠的责任。根据《圣经》的表述,穷人因其此世的困窘而离天国更近。且耶稣是以穷人的身份来到人间,于是穷人成了基督的特殊代表。孩子们在慈善学校(Christ’s Hospital)中高唱着“上帝是穷人的上帝”;“受祝福的是穷人”一度成为当时的流行语。不仅于此,穷人还将为富人的救赎提供机会。后者“只是上帝的管家和穷人的会计”,最终应该将所获取的财富再用于救济穷人以便实现“慷慨”之德。(Ibid, p. 19)

富人们往往是出于对上帝的义务对穷人进行不加区分地施舍。作为回报,接受救济的穷人将为他们祈祷,以使其罪恶得到上帝的赦免。两者构成某种共生关系,甚至相对而言,穷人还占据着特殊的优势地位。

中世纪的“慈善学校”

但自1500年左右,对穷人进行细分的意识已在民间逐步形成。在一度被误归于亨利·帕克名下的《富人与穷人》(Dives and Pauper,1493)一书中,作者首先区分出“被动穷人”(the poor against their will)和“主动穷人”(the poor by their will)。后者又可再细分为“献身宗教而甘于贫穷的教士”和那些懒惰、有罪之人。作者指出,前两者才是应优先予以救济的对象,对后者的救济只有在万不得已的情况下才被允许。等到1573年,在罗伯特·克劳利、罗伯特·艾伦、亨利·史密斯等人著作中对穷人的谴责更是此消彼长,这种态度在16世纪晚期到17世纪早期愈加明显,并逐步为政府官方采纳。

在笔者看来,此类言论不仅是时人对现实问题的直接感受,也应被视为宗教改革后废止以教会为核心的救济模式所带来的后果。如托克维尔指出,正是亨利八世时期使得王国中几乎全部的教会救济体系(修道院)被撤销,从而彻底改变了英格兰济贫体系。[17]到都铎晚期的伊丽莎白女王治下,政府一方面通过地方征税的方式对那些“被动穷人”与献身者进行必要的救助;另一方面又对流浪汉问题进行重点打击,因为后者已经在各地演变为纯粹的社会危机。正是在此政令下,许多城市便出现被称为“感化院”(bridewell)的特殊机构,承担规训有害穷人之责。[18]这些具体措施明确体现出都铎晚期在济贫问题上出现了从传统教会救济与地方乡绅的直接救济向以国家为主导的间接救济的转变。

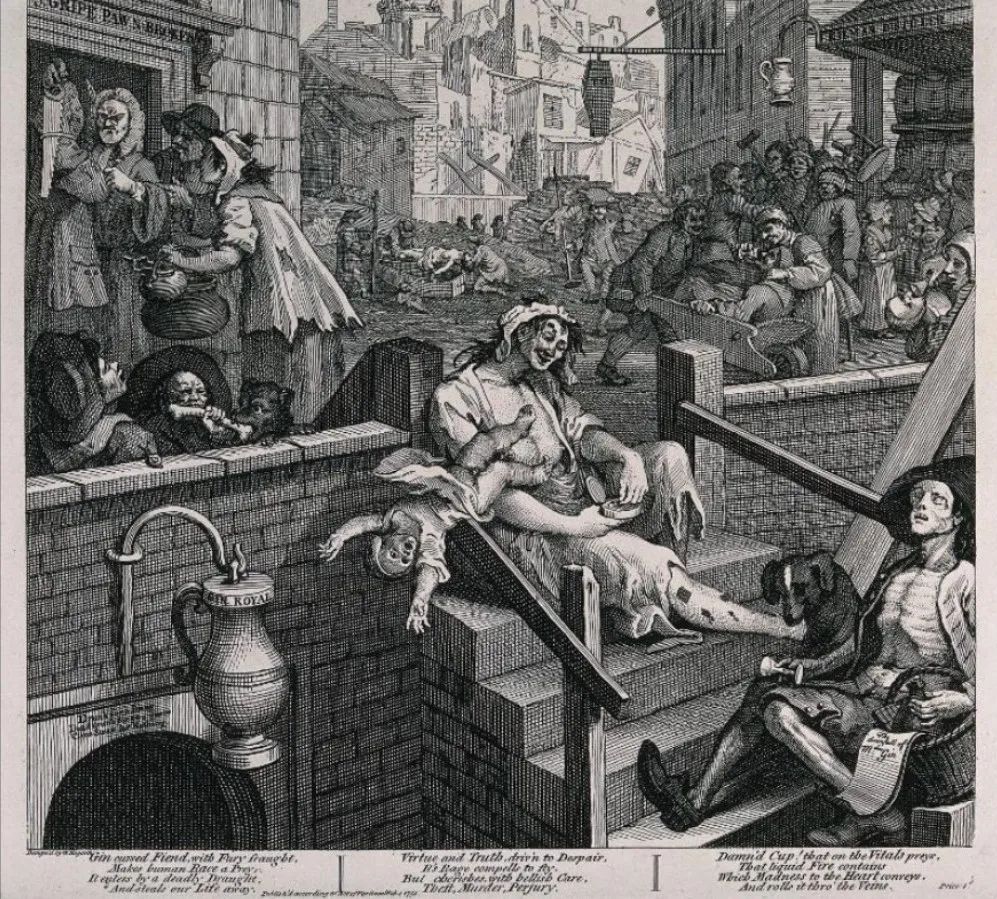

英国乔治王朝时期的贫穷状态

不仅于此,国家通过济贫问题进行权力扩展的又一重要举措便是通过教育改造“有劳力的穷人”(the Labouring poor)以便他们成为服务社会发展的生产力资源。对于这些“有劳力的穷人”而言,真正诉求并不在于一时的金钱与食物,而是获得稳定的工作与居所。虽然早在14世纪便已有人提出过类似建议,但由于缺乏相应机构提供职业训练而一直没有在实践上获得成功。[19]

然而,到17世纪(尤其是在霍布斯所经历的1640年代内战后),恢复原有生活秩序的期盼使得这一观念有了真正得以实施的可能。国家需要这部分劳动力去恢复生产重塑社会秩序,而穷人们也希望以此重新回归正轨。两者一拍即合,构建起合作性的而非对抗性的联结。也正是在此时,穷人们意识到他们从“利维坦”那里接过的不是张开的爪牙,而是一双充满关爱的手。两者的关系不再是“恐惧”,而是“互助”。

这种联结不只存在于制度上,也存在于情感上。并且,这一国家执政者与底层的直接联合,更是从客观效果上削弱了传统封建势力的影响,有力推动了现代民主国家政教分离与社会资源再分配过程。国家的积极介入将填补教会与贵族瓦解后留下的空间,使得“政治”获得更大的施展空间,这也变相使得国家行政能力的提升突飞猛进,其中就包括立法与制度构建。

济贫法与堂区济贫体系构建

伴随着济贫观念的变革,在1598年前后英格兰正式确立起济贫法案。很多学者已意识到,在最初开始时这并非人民的普遍诉求,而是国家为扩展权力所采取的直接行动。因为在这一年,人们的生活并没有困难到必须要借助国家干预方可维持的地步。或者说,彼时英格兰面临的只是“浅层贫困”远非“深层贫困”。(Ibid, p. 113)

根据克斯托夫·戴尔的统计,13世纪晚期至14世纪前半叶是英国历史上贫困问题最为严重的时代。在14世纪早期,食不果腹的穷人达到100万,而当时总人口不过500-600万。[20]16世纪末的贫困程度远不及这一程度,因而国家介入未必是人民的直接诉求,立法与贫困之间不构成必然的因果联系。这便提示我们,国家的济贫行为绝非简单的社会福利,通过对其干预过程的追溯将会发现其中潜藏着更深层的政治考虑。

虽然对1520年以前的状况并不明了,但我们仍能大致梳理出国家以济贫为抓手,进行权力渗透的大致脉络:第一阶段始于都铎时期的红衣主教托马斯·沃尔西(Thomas Wolsey)。[21]他在1517年“邪恶五月暴乱”(Evil May Day)与汗热病爆发之际对伦敦社会问题进行整治,尤其反对乞讨。

借助著名人文主义古典学者、亨利八世御医托马斯·利纳克尔(Thomas Linacre)的观念,政府在1518年组建医学院。也是在那一年,沃尔西与托马斯·莫尔一起代表政府出面防止瘟疫传播。这一举措被视为“医学政治化”的早期典型。在1520、1527年的两次饥荒中,沃尔西又试图对全国灾情(主要是谷物分布情况)进行统筹控制,并借此将严峻社会危机转化为传播政府关怀与对政府形象的美化。

第二个重要阶段是托马斯•克伦威尔通过议会定立法规(Statute)的尝试。在1530年和1535年出现了来自克里斯托弗·杰门(Christopher St German)与威廉·马歇尔两人分别提出旨在雇佣穷人的提案,并促成两个相关法案(Act of 1531,1536)的出台。(Ibid, p.117.)

其内容主要包括三方面:第一、增强社会雇佣;第二、有组织地提供财物给真正穷人,由堂区进行统一分配;第三、打击乞讨。此三者对当时议会来说,显得太过激进。因此,法规虽获通过,但由于担心得不到具体实施,议会增补了一份附录在一定程度上对法规具体实施的方式和力度有所保留。(Ibid, p.119)

可是毫无疑问,借此国家的权力已然得到明显扩张,从城市到乡村都有改变。尤其是在1544-1557年的伦敦,五所常设机构相继被建立起来,私人慈善组织也被纳入政府管理。国家济贫的三个主要方面——政策、法规以及机构设立已全面展开,并为1547年流浪法案以及此后济贫法确立打下基础。

至伊丽莎白时期,借济贫为展开的国家权力渗透进入第三个阶段。1563年,伊丽莎白女王的第一部济贫法出台。在此过程中中央政府依旧较为节制,顺势而为。直到1569年开始的叛乱,才使政府能名正言顺地加强对流浪汉的监管。1590年代的一系列社会危机(尤其是牛津郡)更是为其推波助澜,一年内议会提出17个于此有关的议案。于是政府抓住机会,最终在1598年确立起较为系统的救济法案。三年后,议会对该法案又进行微调,成为如今我们所看到的伊丽莎白济贫法。该法案一直被保留到1834年新济贫法修正案的颁布,可以说是英国近代史上少有的持续性法令。

与此同时,以咨议会、议会与当地治安法官等堂区官员所构成的三级权力结构也逐渐确立,成为确保济贫法顺利实施的关键。据马乔里·麦金托什(Marjorie McIntosh)的研究表明,堂区是地方实施救济的主要机构,由地方治安法官作为中央权力代表为其提供支持。[22]在近代早期,堂区的角色逐步被中央改造,从原本该区域事务的“召集人”变为相关事务的“监管者”。

到了17世纪,其监管对象进一步扩大。地方财政先是通过收税来应对贫困,并设立济贫官专门负责,同时辅以慈善委员会与听证会来监管济贫。如此一来,中央权力有效地落实到地方成为真正可能的事。社会史家史蒂夫·欣德尔(Steve Hindle)对济贫法在地方上的微观权力运作有过更为具体的分析。他通过弗兰普顿(Frampton)地区堂区委员会的档案记录(vestry minute books)表明,在1590年代前当地主要的济贫活动主要依赖教会执事(churchwarden)进行无差别救济。[23]但从1598年有了第一笔登记的堂区救济后,在整个17世纪这项制度便持续稳定地在当地承担着济贫职能。[24]

到18世纪更是在支出总额上达到极高的程度。在此过程中,堂区一方面给予经济资助,另一方面也试图给穷人谋求工作,堂区官员还将穷人的孩子送去外地进行学徒培养,寻求工作机会。这不仅缓解穷人眼前的紧迫,而且避免下一代穷人的激增。[25]此外,这一“良善”关护也意味着对外来穷人的限制。“本地人”与“外地人”之间有着明确界限,因为对陌生人的救济会影响当地人自己对未来的经济预期。于是堂区委员会甚至通过阻碍外来穷人结婚来实现控制本地区内贫穷水平的目的。换言之,发端于济贫的权力网络已经向穷困群体生活的各个方面开始渗透,充分体现出济贫过程本身的政治权力特征。[26]

自此,国家首先在观念上借助(利用)宗教改革的大背景确立起一套有别于中世纪基督教会的救济观念,从而将此项权力从教会与乡绅手中让渡过来;继而将此权力细分为救济、惩戒、改造三种不同的职能,分门别类进行实施;再次,借助议会立法、城市感化院等制度设立,使之普遍化;最后,依靠以“堂区-济贫官”的微观权力结构有效作用于地方,由此完成国家对权力的整合与向各地的渗透。这一过程主要完成于霍布斯的父辈时期,因而成为17世纪中期英格兰人习以为常的政治现实。这或许便可解释为何霍布斯并未对之予以格外强调。

强力国家的温情之维与托克维尔的反思

相对而言,霍布斯更多是从摆脱“自然状态”的角度为国家提供合法性证明。故而,他更偏重对战争与冲突的叙事,并未对和平时期国家与个人的关系如何展开进行全面阐释。由此给人留下霍布斯只强调人民“恐惧”主权者的刻板印象。尤其当结合马基雅维利以来的政治哲学传统,似乎“恐惧”就成为这一谱系的核心要素。例如曼斯菲尔德在讨论两人思想演变时指出,

但这并不意味着霍布斯就忽视了利维坦的“温情”之维。恰恰相反,利维坦并非一夜之间完成自己的构建,而是通过更温和地去关心人民福祉,才使得其权力完成从中央到地方的逐步渗透与增强。上述国家济贫观念与体系之确立就是其重要表征。然而,时至19世纪上半叶,这一体系的弊端已充分显露。虽然新的改革进程已经开启,但两度访英后的托克维尔还是在《济贫法报告》(Memoir on Pauperism,1835)中表达了自己深刻的怀疑。他以更接近马尔萨斯等古典经济学者的立场,将此一霍布斯所肯定的国家济贫体系称为“附着于健康、充满活力的躯体上的丑恶而巨大的溃疡”。[28]

托克维尔首先指出,“贫穷”是个社会历史概念,而非自然概念。与卢梭在《论人类不平等的起源》中论述相似,托克维尔同样认为在原始社会中,由于基本生存以外的欲望不多,几乎不会感到贫乏。此后,由于从渔猎向农耕的转变,人类才逐步产生出财富占有与不平等。可相对而言,此时人类同样处在物质匮乏的低欲求状态。托克维尔认为此一模式一直要延续到中世纪,那时的多数人口依旧处于需要不断争取生活必需品的阶段。然而,近代以后由于意识的发展(以及对少数贵族的模仿),使人的欲望持续增强并趋于多样化,故而导致社会生产人口从农业越来越多地转向工业。

在托克维尔看来,之所以得出这一判断的原因首先在于国家济贫体系必将沦为“不加选择地慈善制度”。这一方面是因为贫穷是社会历史事实,所以缺乏统一标准。换言之,要将前述救济、惩戒、改造三种不同的职能严格区分在长期实践中根本无法实现;另一方面是它必然消耗大量社会资源并滋长社会罪恶。因为在实践中,若如错误地对社会有害群体进行救济

其次,在此类物质损害背后,托克维尔还指出更为严重的精神灾祸。人类生产活动中存在两种激励机制:一是为生存需要(the need to live);一是为提高生活状况的欲求(the desire to improve the conditions of life)。国家济贫恰恰“削弱和破坏了第一种激励的刺激而仅仅完全剩下第二种激励”。[31]获救济者往往会将此类援助视为理所应当。由于没有相应的义务需要偿还,长此以往就会变得慵懒、短视、不懂感恩甚至不知羞耻。这不仅是对下层阶级尊严的慢性腐蚀,同时也是对社会整体的严重撕裂。此外,由于济贫制度的区域性质,将导致穷人不再有迁徙自由。于是,国家济贫法最终将同时对下层民众的“德性”与“自由”造成不可逆的伤害,最终威胁到国家机体本身的正常运作。相较而言,托克维尔认为早先的直接性私人(或团体)救济模式更有助于重建富人与穷人之间情感纽带。[32]

可以说,托克维尔的分析切中时弊。虽然其中所涉诸多史实存在商榷的余地。[33]所提出的替代方案也未必当真优于原先的国家济贫体系。但它所触及的是制度与道德、自由与限制等现代政治的根本问题,因而对后来哈耶克等一批自由主义经济学家都有影响深远,至今仍被视为反对福利国家政策的重要理据。然而,从我们所关注的国家构建角度而言,托克维尔的局限在于他仅仅就济贫本身讨论济贫,而没有充分肯定它作为近代早期国家权力扩张手段的历史意义。而后者恰恰是霍布斯一代支持国家济贫的理由,此一着眼点的差异构成了两者间最根本的分歧。甚至可以说,托克维尔之所以能批判19世纪的国家济贫之过,是在另一个层面上肯定了它此前三个世纪以来促进国家建构之功。

注 释

作者简介

郁迪,上海理工大学讲师,复旦大学历史系博士、同济大学哲学硕士,主要研究方向为西方近代政治思想史与政治哲学。曾获上海世界史协会青年论坛论文三等奖,复旦大学红枫诗歌奖,复旦大学哲学博士论坛二等奖。相关学术文章见于:《世界哲学》、《史林》、《政治思想史》等。

延伸阅读

● 中文版首发 | 施特劳斯遗稿:霍布斯如何用自然权利颠覆自然法

● “经典与解释”丛编 • 商务 | 霍布斯《比希莫特:英国内战起因及阴谋和奸计史》

(编辑:王俊岚)

关注我们

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。