沉痛悼念黄宝生先生 | 月下传来万枝灯

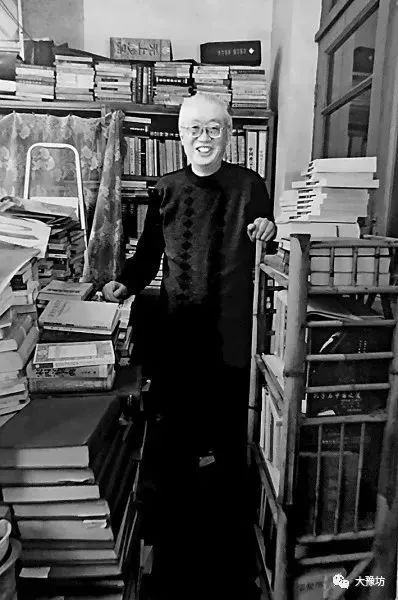

中国共产党党员、中国社会科学院学部委员、中国社会科学院外国文学研究所研究员、印度学和佛教学专家黄宝生先生因病医治无效,于2023年3月23日上午9时在北京逝世,享年80岁。为表哀思,“古典学研究“公号特转载外文所张远副研究员发表于《光明日报》(2022年7月25日11版)纪念先生八十寿辰的文章,我们谨以此文纪念黄宝生先生值得尊敬的一生。

黄宝生先生千古!

黄宝生(1942―2023)

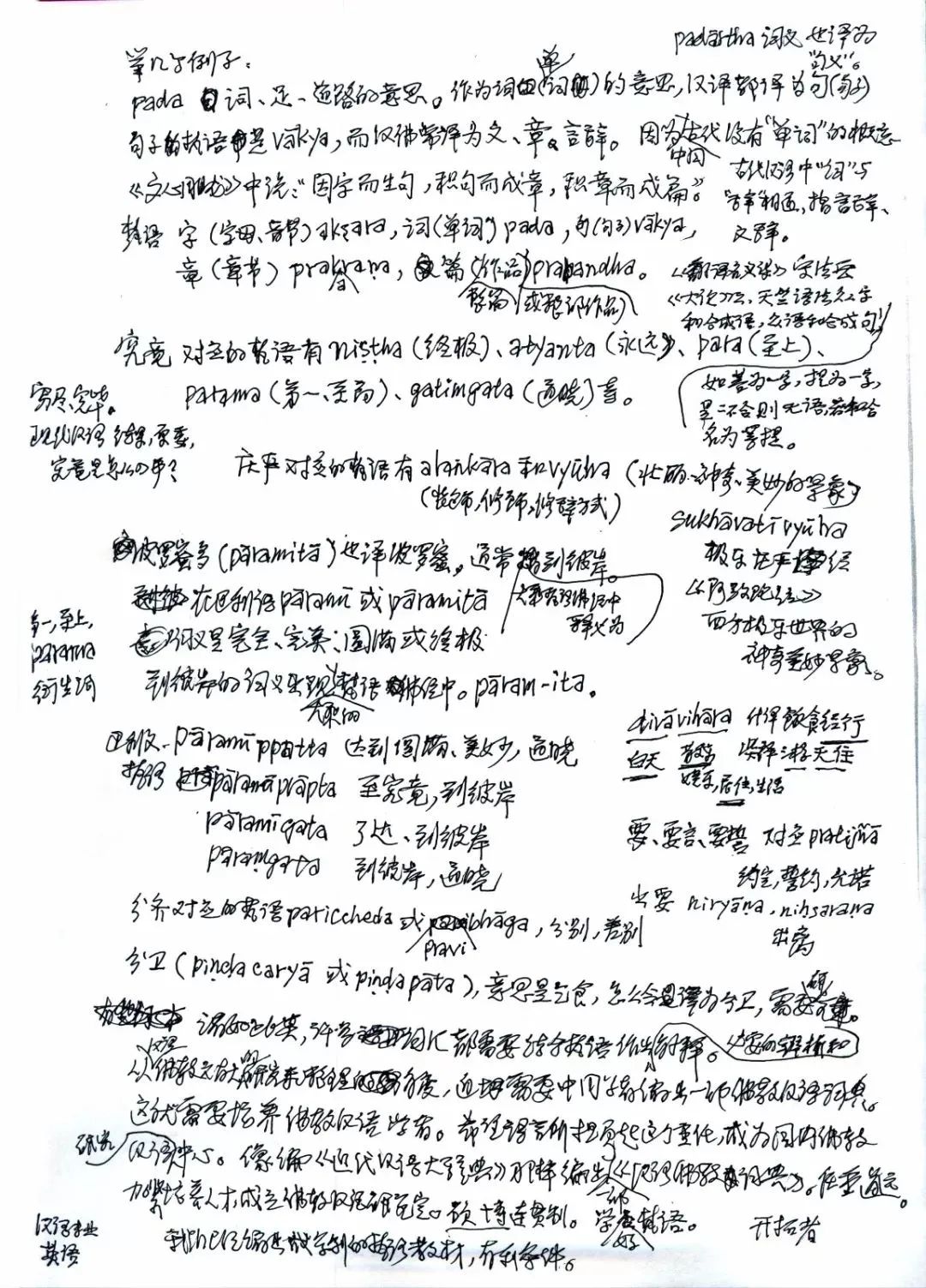

▲ 黄宝生先生2019年学术报告的手稿

月下传来万枝灯

——黄宝生先生的梵学人生

文|张远

六十年在人类历史中只是短暂一瞬,然而对于一位学者来说则是最为黄金的年华——从舞象之年到桑榆之年。六十多年来,黄先生矢志不渝地行走在将印度智慧纳入中国的路途中,单骑绝尘,成绩斐然,梵学成果已达上千万言。黄先生取得的卓越成就,不仅得到了国内印度学界的充分认可,更得到了国际学界的高度赞誉,他也成为中国第一位兼获印度总统奖和莲花奖两项大奖的学者。

黄先生的为人与为学,常让我联想到唐代的玄奘法师。西行之前,他一心求法;东归之后,他一心译经弘法。一路的艰难险阻,或是礼遇或是轻慢,或是挽留或是阻拦,玄奘宠辱不惊,坚若磐石。细枝末节的插曲或诱惑,根本无法撼动他的终极理想。黄先生也是如此。他热爱梵学研究,乐在其中。无论身处繁华京城还是偏远山村,无论在办公室还是在家中,无论有没有经费,也无论他的著述有成千上万的读者还是只有几十甚或几个人可以读懂,他都一如既往地默默工作,像一头狮子,不会因土狼的咆哮而削弱自己的勇气;像一株菩提,不会因冰霜风雨而减损自己的威仪;像一团火焰,无私地照亮人们的心!

译释天竺字 助发海潮音

在梵学研究中,翻译不仅是学术研究的辅助,更是重要的研究工作。用时人之语,对前人典籍进行注释、翻译,便于时人与后人理解,其佳者也能藏之名山,传之后世。

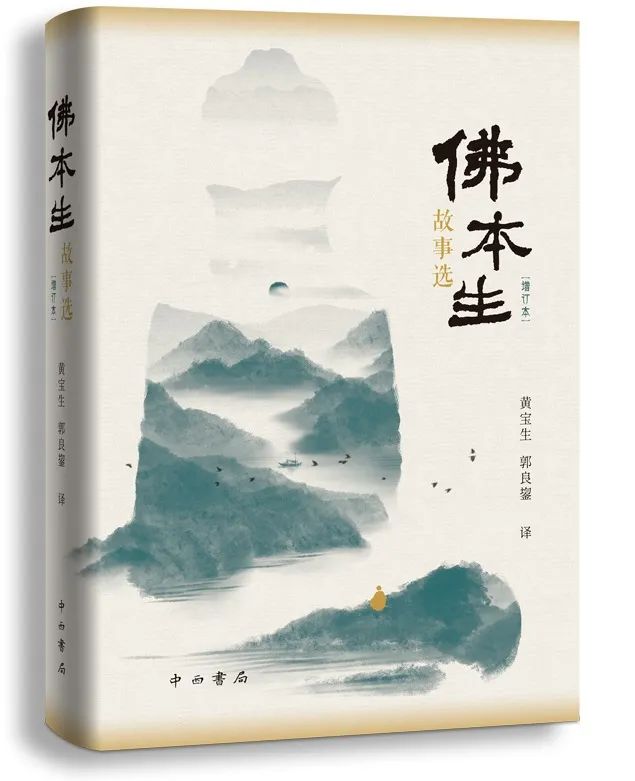

从1985年与夫人郭良鋆先生合译的《佛本生故事选》(2022年2月出版增订本,逾70万字),到2011年起陆续出版的“梵汉佛经对勘丛书”,再到近些年的“梵语文学译丛”,黄先生翻译的梵语原典,绝大部分是国内的首个译本和唯一译本。做过翻译的学者都清楚地知道,第一个译本比已经有过译本的新译要困难得多,也重要得多。这正是雪中送炭与锦上添花的差别。没有第一个译本时,可能只有无知和晦暗;一旦有了第一个译本,也就有了光明。

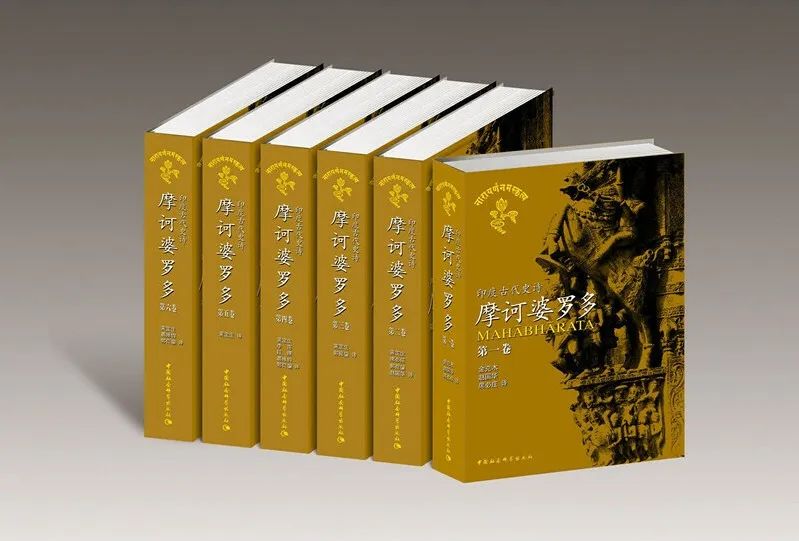

《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》是印度的两大史诗。1980年到1984年,季羡林先生翻译的《罗摩衍那》中译本陆续出版。2005年,黄先生主持翻译的《摩诃婆罗多》问世,全书共6卷、800万字,获首届中国出版政府奖。《摩诃婆罗多》卷帙浩繁,令许多西方学者望而却步,至今也未能出版精校本的英译全本。他们深知:“对于一个梵文学者来说,必须有了充分的学养积累之后,才能着手翻译《摩诃婆罗多》这样一部百科全书式的史诗。也就是说,一个梵文学者决定翻译《摩诃婆罗多》,就意味着要为它奉献自己一生中的学术成熟期。”从1996年到2005年的十年时间,黄先生夜以继日地投入这部书中,完成了绝大部分内容的翻译,还承担了全书译文的校订和统稿工作。那些年,他“常常是夜半搁笔入睡后,梦中还在进行翻译”,将生活中的一切置之度外,如同进入“学问禅”(黄宝生《〈摩诃婆罗多〉译后记》)。

在翻译的基础上,黄先生对印度文学、梵语诗学、佛学、哲学、比较文学、比较诗学等领域都进行了深入研究。1988年初版、2020年增订再版的《印度古代文学》和1993年初版、2020年收入“东方文化集成”的《印度古典诗学》是国内印度文学专业的必读书。《〈摩诃婆罗多〉导读》(2005)汇集《摩诃婆罗多》汉译全本中的导言、后记和4篇研究文章,是《摩诃婆罗多》研究的开山之作。

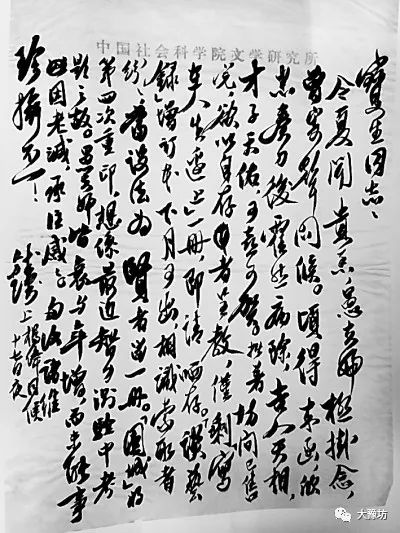

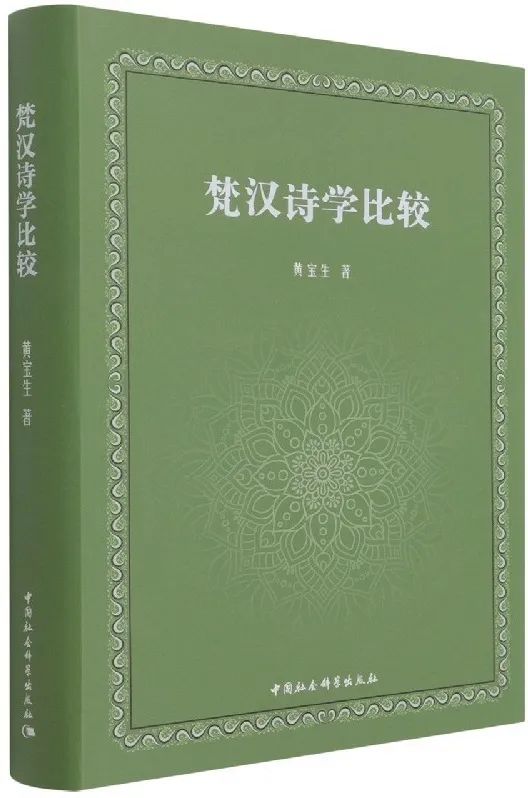

▲ 钱锺书先生1984年写给黄宝生的信件

2021年,黄先生将多年的积累汇聚成一部专著《梵汉诗学比较》。该书以文艺学为中心,在全面驾驭梵语诗学经典论著和中国古代文学理论作品的基础上,打破时间和空间的界限,打通文艺学内部的重要概念和理论流派,打通中印文学和诗学的各门学科,也打通比较文论自身,通过对比研究中印古代文论,阐明二者虽表现形态各异,却内在相通,是中国比较诗学领域一部难能可贵的力作。

玉壶冰心在 朱笔师恩深

这些年来,在翻译、研究之余,黄宝生老师也在孜孜不倦地培养年轻一代梵文巴利文学者。

2006年9月22日,我第一次见到黄老师。那时,我刚从英美文学专业本科毕业,在中国社科院研究生院读印度英语文学硕士。黄老师戴着厚厚的眼镜,镜片后的目光透露着慈爱和敏锐,银白的头发潇洒地搭在额前,衬衫雪白,非常精神,是一位风度翩翩的长者,让我一下子想到了印度的班智达(Pandita,梵语“智者、哲人”之意)。初次会面持续了一个多钟头。黄老师说,印度古代文学博大精深,如果下定决心研究,会发现无穷的宝藏。以梵语为代表的印度古代语言是进入印度古代文学的钥匙。梵语既难于掌握,又难以作为其他职业的谋生工具,多年来相关人才稀缺。在中国,通过原典研究印度文学和文化极其必要,这样填补空白的工作意义非常。然后,黄老师从书柜里拿出一本崭新的《〈摩诃婆罗多〉导读》送给我,在扉页上写下“张远同学惠存”几个字。

▲ 黄宝生先生

这次面谈对我影响很深。近些年来,我们对西方特别是美国文化相对熟悉。这是美国在经济和文化上的强势地位造成的。然而对于印度这个我们自古以来源源不断汲取养分的文明,我们却常常有一种潜意识的拒绝。儒释道,在中华传统文化中占据重要地位。了解印度,也就能更好地了解我们自己,尤其当一些西方的观念变得习以为常,古老东方的文明似乎成了光怪陆离的异质文化之时。而越是特异性的文化,就越容易产生思维碰撞的火花并激发灵感。原本研习印度英语文学的我,就此燃起了学习梵文的渴望。

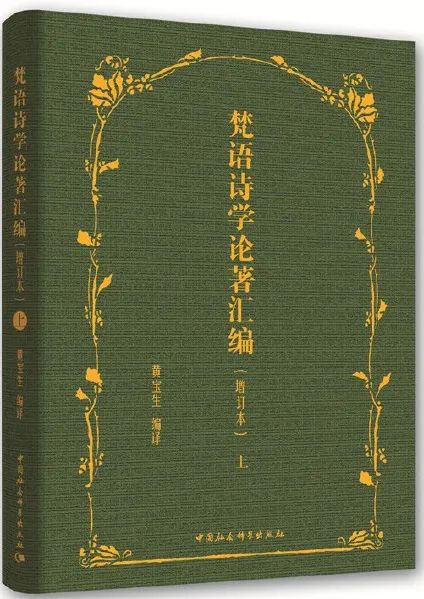

也是在2008年1月,黄老师的译著《梵语诗学论著汇编》出版。2月28日,黄老师将刚拿到的样书送了一套给我。虽然这时我也才硕士二年级,但黄老师没有像第一次那样称我“张远同学”。他在题字时郑重地写下了“张远同志”。黄老师说,因为我们是梵语文学研究领域志同道合的人。还有什么能比被黄老师叫一声“同志”更让人心花怒放!

梵文课后,我常送黄老师回家。有时,夕阳将黄老师银白色的头发镀成金色,有时,蒙蒙细雨打湿了他的双肩。年轻的我走在这位银发智者的身畔,就像是他的眼镜儿,就像是他的拐棍儿——黄老师视力不太好,尤其在黄昏的光线里会看不清路,但是他还保持着年轻人的步伐——不同的是,这个“拐棍儿”会说话,一路上叽叽喳喳问个不停!而不论她问到什么,黄老师都会慈爱地给这个小他近半个世纪的“拐棍儿”耐心地解答。

黄老师还常常会叫我们这些学生在他家中聚餐。狭小的客厅里能挤下七八个人,热闹得不得了。他的夫人郭良鋆老师也是梵文巴利文专家,而且厨艺很好,每道菜都像饭馆儿做出来的一样。我们一去,郭老师就亲自下厨炒菜。黄老师兴之所至,还会跟我们一起喝点儿小酒,给我们讲很多过去的事。有一次,黄老师回忆说,自己读书时,学校的粮食都是配给的,他饭量不大,常常一个月下来还有节余,而有些农村来的小伙子饭量大,可真是不够吃。黄老师就会把自己的粮食分给那些有困难的同学。还有一次,黄老师说到钱锺书先生对他的称赞,给我们看钱先生用毛笔写给他的信函。一封信写于1984年夏天,祝贺黄老师病愈出院,信中写道:“顷得来函,欣悉奏刀后霍然病除,吉人天相,才子天佑,可喜可贺。”钱先生随函将一册“欲以自存”的新印本《写在人生边上》送给黄老师,并告诉黄老师《谈艺录》增订本即将出版,也会送一册给他。

▲ 黄宝生、郭良鋆夫妇与季羡林先生合影

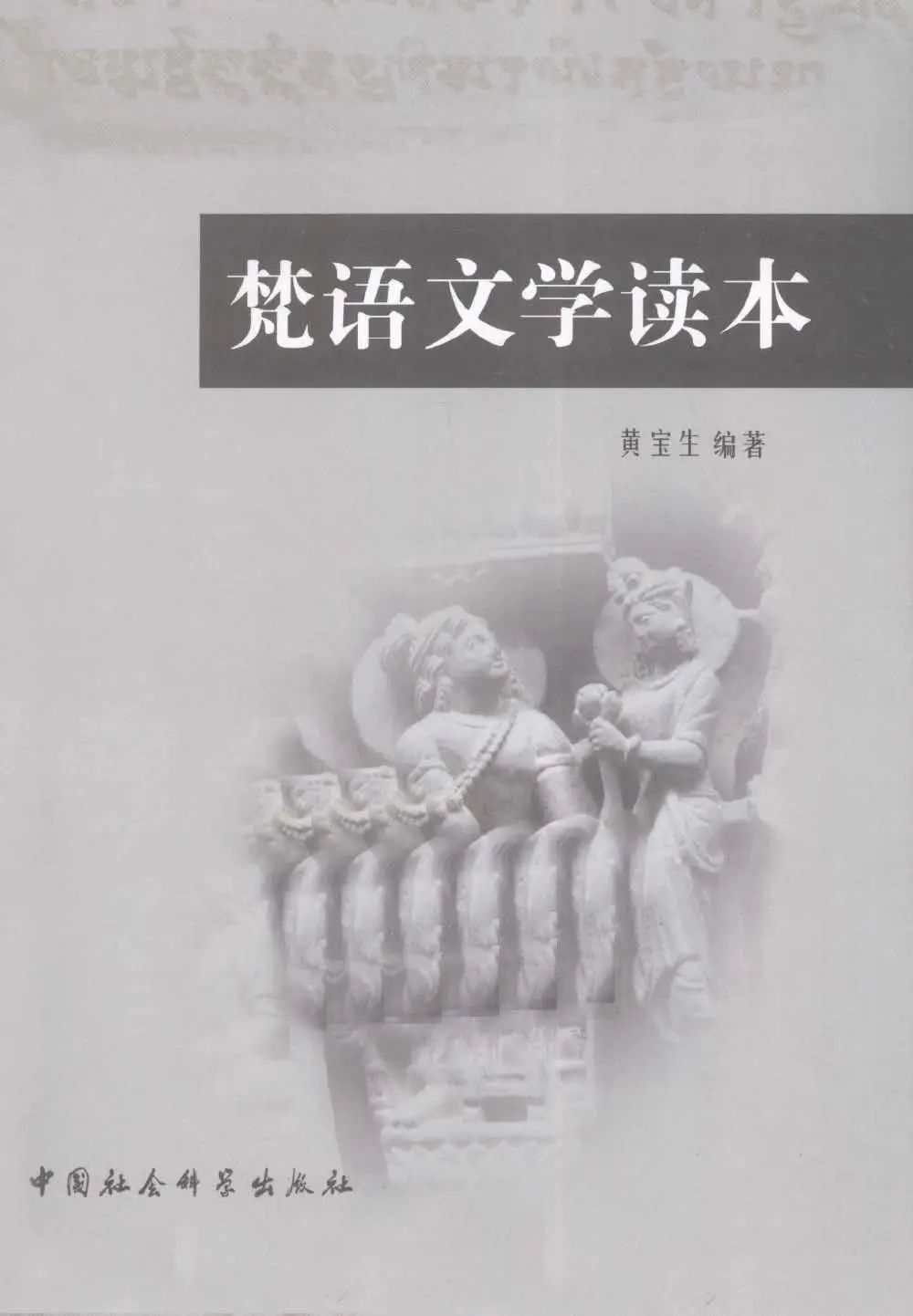

时间到了2009年夏天,黄老师教授的第一期梵文班告一段落。他开始带着我们这些学员做我们的第一部集体成果《梵语文学读本》。我负责其中《时令之环》第二章和《牧童歌》中五首诗歌的语法解析。这是我在梵语文学领域的第一个习作。我们按照黄老师课上讲过的样子做语法解析,黄老师像小学老师批改作业一样给我们修改得满篇红字儿。黄老师的字特别好看,无论是板书还是写在我们本子上,尤其写天城体的时候,写得又快又标致,我们简直形成了“板书崇拜”!黄老师说,过去,图书馆的书不够用,他们做翻译都是先把梵语原文抄一遍在本子上,然后再逐句翻译。借图书馆的书还掉了,自己手上还有一本,查起来也方便。他刚参加工作时,因为字写得好,还常常会给所里写黑板报。黄老师为我批改的校样,我一直精心保存着,如同文物。

2010年上半年,中国社科院梵文研究中心正式成立。同年9月,梵文研究中心开设了第二期梵文班,至2013年7月结束,为期三年。课程完全公开,完全免费,就连教材也是免费发放——我们第一期梵文班的教学成果《梵语文学读本》2010年8月由中国社会科学出版社出版,正好成了这时的教材。前两年由郭良鋆老师和葛维钧老师授课,讲授梵语语法和文学作品。第三年黄老师亲自授课,讲完了整部《罗怙世系》。黄老师说,既然他担任梵文研究中心和国家社科基金特别委托项目“梵文研究及人才队伍建设”的负责人,就要多为国家培养人才。梵文研究中心成立前,我已考入北京大学南亚系跟王邦维老师读博士,2011至2012年又在美国哈佛大学南亚系访学,基本没能参加第二期梵文班。

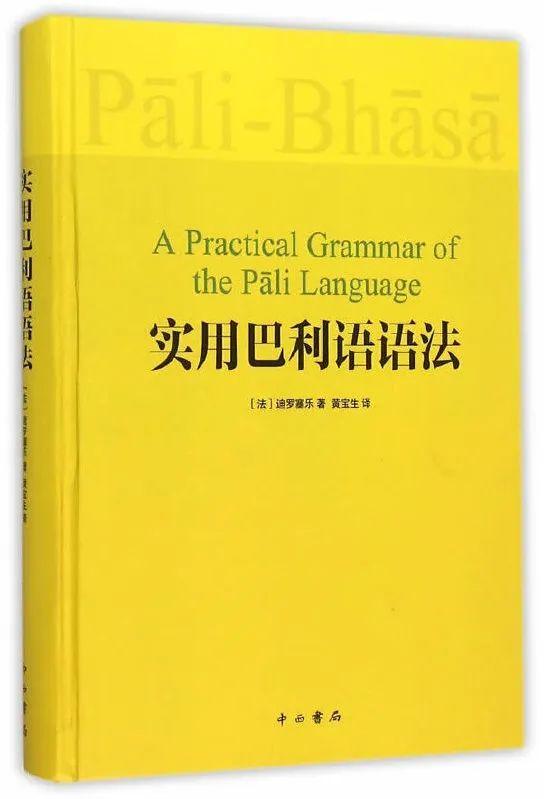

2013年7月,我博士毕业后回到外文所工作。这时,黄老师正在翻译法国学者迪罗塞乐用英文撰写的《实用巴利语语法》,准备为大家开设巴利语课程。巴利语与梵语同属印欧语系中的印度雅利安语族,是印度早期佛教使用的语言。熟练掌握巴利语,不仅有助于直接利用巴利语文献研究印度历史文化和早期佛教传统,对于理解佛教梵语句法和词汇也大有裨益。巴利文班自2013年9月开始,至2014年1月结束,为期半年。授课方式与梵文班相近。黄老师在学期之初把《实用巴利语语法》的译稿发给学员自学。绝大多数学员参加过第一期或第二期梵文班,已有一定的梵文基础。我们上课时直接进入文本,阅读黄老师亲自挑选的巴利文经典《法句经》《经集》《本生经》选段,由学员先讲,他再补充讲解。《实用巴利语语法》在课程结束后校订出版。由黄老师的授课讲义整理而成的《巴利语读本》随后也出版了。我全程参加了黄老师的巴利文班和《实用巴利语语法》的校订编辑工作。非常值得高兴的是,这本书不到三年就重印了4次,已经成为学界的畅销书。来所里工作之后,黄老师就不再题字给我。他说,你是梵文研究中心的人啦,哪儿有自己人题字给自己人的?但是黄老师出了新书,我们比黄老师还要开心呢!

从我第一次听黄老师讲课到现在,已整整十五年了!今年恰逢黄老师八十寿辰,祝福我们敬爱的黄老师健康平安!也祝愿我们的梵语文学研究事业蒸蒸日上、更加繁荣!

黄宝生先生著作目录(待增补)

一、译文及论文

二、译著

1. 《印度现代短篇小说集》(合译),人民文学出版社,1978年3月

2. 《伊斯拉姆诗选》(合译),人民文学出版社,1979年8月

3. 《印度现代文学》(合译),外国文学出版社,1981年1月

4. 《印度哲学》(合译),商务印书馆,1980年,19.8万字

5. 《摩诃婆罗多——毗湿摩篇》(译著),译林出版社,1999年

6. 《惊梦记》,浙江文艺出版社,1999年

7. 《故事海选》(合译),人民文学出版社,2001年,40万字

8. 《摩诃婆罗多》(合译),中国社会科学出版社,2005年,400余万字

9. 《梵语诗学论著汇编》(译著),昆仑出版社,2008年,83万字;增订本,中国社会科学出版社,2019年7月,129.1万字

10. 《奥义书》,商务印书馆,2010年,25万字

11. 《薄伽梵歌》,商务印书馆,2010年,10万字

12. 《巴利语语法》,中西书局,2014年8月,15万字

13. 《瑜伽经》,商务印书馆,2016年,8.7万字

梵语经典文学作品翻译:

15. 《十王子传》,中西书局,2017年7月,11万字

16. 《六季杂咏》,中西书局,2017年8月,5.6万字

17. 《指环印》,中西书局,2018年4月,8.5万字

18. 《罗摩后传》,中西书局,2018年4月,8.9万字

19. 《妙语宝库选》,中西书局,2019年7月,8.5万字

20. 《结髻记》,中西书局,2019年7月,9.5万字

21. 《素馨花环·跋罗吒百咏》,中西书局,2020年1月,8.9万字

22. 《本生鬘》(合译),中西书局,2020年11月,28.5万字

23. 《惊梦记·笑剧两种》,中西书局,2021年7月,8万字

24. 《茉莉与青春》,中西书局,2021年7月,11万字

25. 《佛本生故事选》(合译),中西书局,2022年2月,70.2万字

26. 《迦丹波利》,中西书局,2022年9月,17.2万字

27. 《宝座故事·正道百咏》,中西书局,2022年9月,12万字

28. 《故事海》增订本,中西书局,待刊

29. 《妙语游戏 风使 天鹅使》,中西书局,待刊

三、专著

(一) 文学

1. 《外国文学史》(合著,任副主编),高等教育出版社,1999年

2. 《〈摩诃婆罗多〉导读》,中国社会科学出版社,2005年,

3. 《梵学论集》,中国社会科学出版社,2013年1月,30万字

4. 《黄宝生:学术名家自述》,社会科学文献出版社,2017年6月,16.7万字

5. 《印度古代文学》,中国社会科学出版社,2020年6月,45.2万字

6. 《印度古典诗学》,北京大学出版社,1993年,36万字;修订版,线装书局,2020年9月,40.6万字

(二) 梵巴语教材

1. 《梵语文学读本》,中国社会科学出版社,2010年8月,82.3万字

2. 《巴利语读本》,中西书局,2014年8月,32万字

3. 《梵语佛经读本》,中国社会科学出版社,2014年10月,104万字

(三) 梵汉佛教经典对勘及研究

1. 《梵汉对勘入菩提行论》,中国社会科学出版社,2011年7月,25.5万字

2. 《梵汉对勘入楞伽经》,中国社会科学出版社,2011年7月,60万字

3. 《梵汉对勘维摩诘所说经》, 中国社会科学出版社,2011年10月,31.2万字;增订本待刊

4. 《梵汉对勘神通游戏》,中国社会科学出版社,2012年12月,99.8万字

5. 《巴汉对勘法句经》,中西书局,2015年4月,20万字

6. 《梵汉对勘佛所行赞》,中国社会科学出版社,2015年5月,44.1万字

7. 《梵汉对勘阿弥陀经·无量寿经》,中国社会科学出版社,2016年5月,20.3万字

8. 《梵汉对勘究竟一乘宝性论》,中国社会科学出版社,2017年10月,28.1万字

9. 《梵汉对勘唯识论三种》,中国社会科学出版社,2017年10月,26.6万字

10. 《梵汉对勘妙法莲华经》,中国社会科学出版社,2018年1月,77.9万字

11. 《梵汉对勘心经·金刚经》,中国社会科学出版社,2021年11月,16.3万字

12. 《梵汉对勘华严经入法界品》,中国社会科学出版社,待刊,约150万字

● 纪念 | 法语翻译家柳鸣九:“一生只为打造一个人文书架”

(编辑:cqcedar)