新书 | 《大同立教:康有为政教思想研究》(张翔著)

大同立教

——康有为政教思想研究

张翔 著

356页,128.00元,2023年3月

· 内容简介·

晚清民初知识分子在大变局中探寻中国道路,开拓知识分子的新道路,是“三千年未有之大变局”的一个重要部分。本书梳理和讨论了康有为“大同立教”的思路以及推动定孔教为国教的政治行动,尝试从康有为的思想和实践一孔窥豹,思考中国思想及其承载者和创造者的历史性大变局。

本书对康有为的“大同立教”思想做了系统梳理,提供了康有为大同思想发展的新图景。青年康有为经历了从“全球公理之学”到“以大同立教”的发展变化。以1899年康门师徒辩论为界,康有为思想经历了重要调整。由此本书对康有为生前不印行《大同书》全书的问题提出了新的解释。

从康有为“大同立教”研究出发,本书对晚明以降大同思想的发展线索做了新的梳理,拓展和深化了对大同思想近代脉络的理解,并由此展开对“夷夏之辨”的近代转型、政/教的阶层分流以及“分流中的再合流”等思想文化巨变的探研,打开进一步的思想史研究空间。

· 目 录 ·

· 内文试读 ·

“三千年未有之大变局”与

“大同立教”的问题脉络

文|张翔

“三千年未有之大变局”,是康有为一代晚清民初知识分子对自己身处时代状况的基本判断。全球格局的体系性变化,中国社会天翻地覆的变革,变革方案的纷纭歧出,政治力量的纵横交错,知识分子阶层的深刻转型,是同时展开的历史进程。传统士大夫经历着前所未有的社会转型,是“三千年未有之大变局”的一个重要部分。晚清民初知识分子在大变局中探寻中国道路,开拓传统士大夫阶层的新道路。更为重要的是,中国人民挽狂澜于既倒,在第一次鸦片战争之后一百年左右的时间里,就改天换地,重新走向民族复兴的征程。

本书致力于梳理和讨论康有为以大同立孔教的思路以及推动定孔教为国教的政治行动,分析康有为的这些思想和政治实践所呈现的“大变局”。康有为以“三千年未有之大变局”为基础展开其政治思考,我们则可以从康有为的思想和实践一孔窥豹,思考中国思想及其承载者和创造者的历史性大变局。

《大同立教》是笔者的康有为思想研究的第一册专著,[1]也是同时写作的近代大同观念系列研究中的一册。这一系列研究的其他两册分别是:“大同思想的近代转型”向前追溯,致力于提供明末以降大同思想转型与持续发展进程的新图景;“从文明论到社会科学”着眼于研究二十世纪前期超越康有为的思想运动,梳理“五四”新文化运动前后“文明论”模式不复处于统治位置、“无产阶级社会科学”逐渐兴起的知识转型,讨论这一转型与共和制度困境及其突破之间的关系。后两项研究是在研究康有为政教思想过程中的拓展,关注的共同问题是,近代中国的思想发展在中国的国家独立与民族解放斗争中的位置,共和制度在中国奠基发展,以及中国人民迅速扭转国势重新振兴的思想文化基础。

康有为是近代中国较早自觉意识到教权从政治统治权之下分离并致力于以群体力量获取教权的知识分子。在太平天国运动失败但冲击力犹存的时代成长起来的康有为,意识到教权在中国文明危机和清代皇权崩解危机中需要重建,重建者可能成为教权的新主人,教权的争夺者可以凭借自己的影响力推动政治运动,建构政治势力,影响乃至主导新的国家建构进程。康有为在戊戌变法之前即开始倡扬孔教,以系统性的儒学经典阐释为基础提供在“三千年未有之大变局”之际建立孔教的基础,在中华民国建立之后推动定孔教为国教。这一以思想运动和宗教运动获取国家教权的努力,是近代中国知识分子社会角色发生历史性转变的重要案例。

康有为的思想创造力、动力和活力,与他所推动的思想和宗教运动之间存在相当密切的关联:在他对自己推动的思想和宗教运动保有乐观期待之时,其思想创造力和动力是充沛的;当他发现自己推动的社会政治运动空间狭小之后,其思想创造力和活力陷入衰竭。这两者的强相关关系,显示康有为思想发展的主要出发点和落脚点都在于他所致力的政治文化运动。康有为“大同立教”的思想及其实践,可以为我们深入理解中国思想文化和知识分子的近代转型提供重要的启发。

“三千年未有之大变局”的历史视野与康有为研究

“三千年未有之大变局”是晚清以降中国知识分子面对的一个基本问题,但人们对于此一问题的理解有不同侧重,有的强调西方列强到来的变局,有的更强调从君主制到共和制的革命性变化。这些差异与中国近代历史叙述的不同模式有着密切的关系。

常见的叙述模式是“列强环伺”的“数千年未有之变局”激起变革思潮的逐渐递进(洋务运动为维新改良派所取代,然后维新改良派又为革命派所取代,再之后革命派缔造民国),而这些依次递进的运动都是对“列强环伺”和泰西制度思想冲击的回应方式。这一叙述模式包含了一个基本判断,即西方冲击提供了中国近代变迁的“第一推动力”,是最为重要的动力。与此看起来针锋相对的论述同样常见,即强调如果“没有西方影响”,中国仍然可以继续保持国力的强大,或者发展出现代资本主义,认为近代化扭曲了中国传统文明发展方向。

这些论述虽然看上去与上述“冲击—回应”模式相反对,但事实上同样将西方的冲击和影响视为中国变迁的“第一推动力”。在这些叙述模式影响之下的康有为研究,呈现两极化发展的态势:或者重视康有为的维新变革主张及大同思想与西方影响之间的关系,视之为开启新风气的代表人物;或者重视康有为的保皇主张和定孔教为国教主张,视之为中国传统价值的捍卫者,或者基于更为保守的立场,批判康有为的大同思想违背了重视家庭伦理等方面的中国传统文化的基本价值。

另一种叙述模式更为强调共和革命这一“三千年未有之大变局”的重要性。这一类叙述并不否认“列强环伺”变局的重要性,但认为共和革命的变化更为关键,更为重要。强调从君主制到共和制的革命性转变的重要性,也是对中国社会内部变迁动力的强调,对中国社会变革的自主性的强调。在这一视野之下,西方的冲击是中国社会寻找新道路过程中应对、整合、吸纳的重要要素之一,中国社会在探索道路的过程中消化了来自全球包括西方的文明,而不是变成西方文明的消化对象或附庸。在中国近现代历史的叙述实践中,这种尝试不绝于缕,但总体上来说,还有进一步发展的较大空间。这类叙述尝试目前尚缺乏系统性,一个重要表现是,在马克思主义中国化等议题上,已经有较为系统的讨论,但对于近代以来乃至于明末以来的探索,较少放在这种视野之下重新叙述。

近现代历史叙述的这一格局的形成,有其历史原因,即中国从落后挨打到重新走向复兴的巨大历史波折发生在百年之间(从1840年到1949年),过于迅速,历史叙述者要从落后挨打的压迫感和紧张感中走出来,并不容易。[2]在新中国建立之前,近代中国的诸多探索如太平天国运动、维新变法运动都失败了,但这些探索并不只有失败,它们在不断推进重新发现自身传统、吸纳整合全球经验、探索中国道路的进程。此一过程,也是新的“中国思想”不断形成的过程。

从后见之明的角度说,近代中国社会保持了通过政治运动重建国家的想象力和行动力,在运动发起和展开的过程中有很强的知识消化能力,这是中国在百年之间即能在“列强环伺”的格局之下建立新的人民共和国、重新走向复兴的一大关键所在。近代中国这一持续的进程和发展态势,既不能以所谓“闭关锁国”的断语一笔抹消,也不能因为探索的挫折而忽视经验、胆量、胸怀、识见的不断积累。[3]以共和革命的变局作为中国近现代历史叙述的主要关节点,可以强调如下两个方面,一是中国变革的自主性,二是中国自主变革对全球经验和自身传统的整合与吸纳。在人民共和国建立的时刻,这两个方向的基本经验分别是,“在国内,唤起民众”,“在国外,联合世界上以平等待我的民族和各国人民,共同奋斗。”[4]

▲ 康有为《大同书》手稿(青岛又石斋藏)

康有为是最早指出共和革命变局是更为重要的“三千年未有之大变局”的近代中国思想家。他是从批判共和革命主张的角度做出这一判断的,最早的批判对象是欧榘甲、梁启超等在流亡之后不久便倾向排满共和革命主张的弟子。他的这一洞见,并不只是反对者对于论敌的透彻了解,而是如他所言,他阐释孔子的大同之义,在近代中国较早倡言平等民主,清楚共和革命对于两千余年的帝制中国意味着什么。康有为对“列强环伺”的变局亦多有论述,但认为共和革命的变局更为根本,这一判断提示,他的问题意识的重心并不在于“列强环伺”,而是中国在新的变局中究竟做何种变革,以及人类将有怎样的世界。他将“列强环伺”视为中国变革的基本情境和条件之一,其中国变革方案与世界大同方案都大量吸纳西方经验,但并不认为中国的未来道路就是复制西方列强。

康有为的思想探索和政治实践在两个方面都可以提供重要启发:中国变革的自主性,以及中国自主变革对全球经验和自身传统的整合与吸纳。康有为从批判的角度更强调共和革命变局的重要性,是历史参与者对于此一时期历史叙述方式的重要建议。他的思想和实践,需要放在以共和革命变局为主要关节的历史和政治视野中分析。康有为较早地提出了以共和革命变局为主要关节的历史叙述模式,他的思想和实践则提供了重要的案例。本书尝试从这个角度切入,对康有为的思想做出系统性的勾勒,并以此作为重新叙述中国近现代历史的一种探索,在以共和革命变局为关节的视野中重新定位康有为的历史位置。

康有为论两种“三千年未有之大变局”[5]

“数千年未有之巨变”、“三千年未有之大变局”等说法最常为后人所引述的出处之一是李鸿章的“筹议海防折”(同治十三年十一月初二日,1874年12月10日):

历代备边多在西北,其强弱之势、客主之形皆适相埒,且犹有中外界限。今则东南海疆万余里,各国通商传教,来往自如,聚集京师及各省腹地,阳托和好之名,阴怀吞噬之计,一国生事,诸国构煽,实为数千年来未有之变局。轮船电报之速,瞬息千里;军器机事之精,工力百倍;炮弹所到,无坚不摧,水陆关隘,不足限制,又为数千年来未有之强敌。[6]

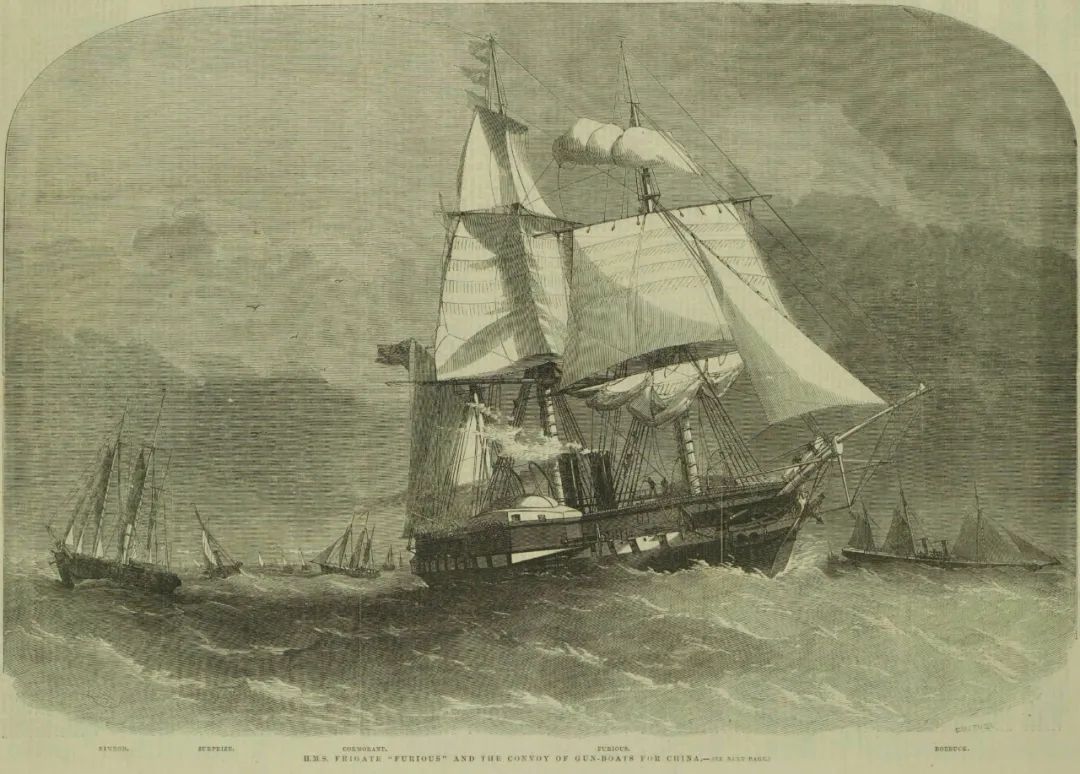

▲ 第二次鸦片战争期间开往中国的英军舰队

康有为清晰地指出了整个世界格局的变化,中西相遇只是其中一部分。他在《上清帝第四书》中叙述了世界格局巨变兴起的脉络,并叙述了“列强环伺”步步演进的进程:

泰西当宋、元之时,大为教王所愚,屡为回国所破,贫弱甚矣。英人倍根当明永乐时创为新义,以为聪明凿而愈出,事物踵而增华,主启新不主仍旧,主宜今不主泥古,请于国家立科鼓励。其士人著有新书,发从古未创之说者,赏以清秩高第。其工人制有新器,发从古未有之巧者,予以厚币功牌,皆许其专利宽其岁年。其有寻得新地,为人迹所未辟,身任大工,为生民所利赖者,予以世爵。于是国人踊跃,各竭心思,争求新法,以取富贵。各国从之,数十年间,科仑布寻得美洲万里之地,辟金山以致富,每年得银巨万,而银钱流入中国矣。墨领遍绕大地,知地如球,而荷兰、葡萄牙大收南洋,举台湾而占濠镜矣。哥白尼发现地之绕日,于是利玛窦、熊三拔、艾儒略、南怀仁、汤若望挟技来游,其入贡有浑天地球之仪,量天缩地之尺,而改中国历宪矣。至近百年来新法益盛。道光初年,始创轮舟,而十二年英人犯我广州,且遍收四洲为属地,辟土四万里矣。道光末年,始有电线、铁路。……近者英之得印度、缅甸,俄之得西伯利至珲春,法之得越,皆筑铁路以逼我三陲矣。[7]

康有为从整个世界变动的视角进入,分析了中国千年未有之变局。整个世界格局变化的关键是西方海洋殖民帝国的兴起,即“地球之辟、泰西之来”。

西方的巨变发生在明代中期,欧洲的封建以及由此造成的国家之间的竞争和战争提供了欧洲资本主义和海外拓殖的动力,英国等国以国家力量推动科技、思想、资本与市场的发展,推动海外垦殖,从而改变了整个世界。

中国变局是泰西巨变所带来的整个世界变局中的一部分,中国之变同样起自明季。从事海洋探索的葡萄牙人1514年(明武宗正德九年)首次到达中国南部海滨。在《荷兰游记》(1904年)中,康有为更为详细地追溯了荷兰这一明代变局的始作俑者,指出变局是从明朝中叶开始的:

荷兰滨海而都,以船为生,故从班、葡之后,辟新地而取南洋最早。《明史》永乐时,南洋朝贡诸国最盛,当明中叶而忽焉没已者,皆荷兰之为之也。今星架坡、澳门一带及台湾,皆荷人开辟地。[8]

南洋朝贡诸国“当明中叶而忽焉没已”,即是中国朝贡体系危机的开始显现。康有为等中国近代思想家所观察到的“数千年未有之巨变”,从16—17世纪即明末清初开始,贯穿整个清代。1840年鸦片战争是真正让中国人清晰意识到“数千年未有之巨变”的第一个重大事件。[9]列强威胁中国,不是来自某一个方向,而是“合伺”和“环伺”。这是“变局”自东、西、北、南各个方向同时发生的局面,而且是朝贡体系的瓦解危机由外及内、自周边到腹心逐渐蔓延的局面。[10]

相对于李鸿章等人的分析,康有为的突破在于,分析和叙述了另一种“数千年未有之巨变”,即共和革命的爆发、清王朝的覆灭和亚洲第一个共和国的建立。在他看来,相对于列强环伺的巨变,共和革命所意味的巨变更应该被称为“数千年未有之巨变”。康有为在《共和建设讨论会杂志发刊词》(1912年4月)分析了共和革命乃是对整个数千年来中国体制的革命:“且今兹之革命,非止革一朝之命也,实革中国数千年专制之命也。”[11]《中国以何方救危论》(1913年3月)更为全面地指出:

……今兹之革命,非止革满洲一朝之命也,谓夫教化革命、礼俗革命、纲纪革命、道揆革命、法守革命,尽中国五千年之旧教、旧俗、旧学、旧制而尽革之;如风雨迅烈而室屋尽焚,如海浪大作而船舰忽沉。[12]

他指出,共和革命的特点在于,它是同时在文化和政治层面上“革”中国数千年帝制及其依托的教、学、俗等文化基础之“命”;它已经超越了革命兴起之初的“排满”目标,不再仅仅是“革满洲一朝之命”,而是要摧毁整个帝制及其文化基础。1912年7月30日,他在给鼓吹定孔教为国教最力的弟子陈焕章的信中,这样论述儒教及其体制的衰落的巨变:

近者大变,礼俗沦亡,教化扫地。非惟一时之革命,实中国五千年政教之尽革,进无所依,退无所据。顷并议废孔教,尤为可骇,若坠重渊,渺无所属。呜呼痛哉!自吾中国以来,未危变若今之甚者也。[13]

依此分析,共和革命所意味的巨变,与前面讨论的“列强环伺”所意味的一系列巨变很不一样:其一,这一巨变所引发的后果要远甚于“列强环伺”所意味的巨变。所谓“自吾中国以来,未危变若今之甚者也”,即使同样被认为是数千年未有之巨变的“列强环伺”也不能与之相提并论。“列强环伺”的巨变并不必然能导致中国五千年专制和政教被“尽革”,它也不必然引发足以造成“尽革”效果的共和革命。

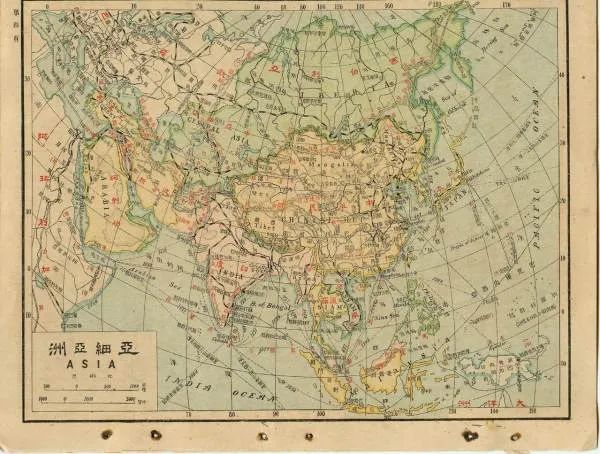

▲ 1912年的亚洲地图

其二,这一巨变所包含的断裂比“列强环伺”所意味的巨变要远为深刻。康有为以“进无所依,退无所据”、“若坠重渊,渺无所属”描述五千年政教尽革的后果,形象地指出了共和革命所造成的断裂的深度。康有为认为中国在新的世界格局中复兴的动力存在于原有的政教中,从革命的批判者一面揭示,对于数千年来的中国而言,共和革命是从未遭遇的翻天覆地的变化。

其三,共和革命的巨变是起自中国内部的变化,是中国社会吸纳消化历史巨变之后做出的自主抉择,而“列强环伺”的巨变从根本上说是外在的巨变,它是共和革命的一个重要背景和原因,但并不是唯一的原因,也未必是最重要的原因。另一方面, “列强环伺”在中国激发起的也不只是共和革命的浪潮。中国内部变化的脉络多元而复杂,例如,从共和革命兴起之日起,以康有为为代表的改良保皇派就一直与之辩论、竞争和抗衡。与其说胜出的一方完全主导和塑造历史的走向,不如说革命派和改良派等多重力量共同塑造了辛亥革命前后中国的走向。

其中常为人提及的例子是,“五族共和”这一民国建国方略,其实是康有为等保皇改良派的主张,而革命派恰恰是将“排满”作为发动革命的重要口号,但是他们扬弃了自己此前的主张,而吸纳了保皇改良派的政见。另一例子是割据自立和联省自治的主张的命运,这一主张多为革命派所支持和宣扬,而康有为等人一直严厉抨击这一主张,民国成立之后的中国事实上是沿着保皇改良派所主张的方向前进的。那种列强环伺的巨变引起变革思潮不断递进的单一直线型的历史叙述,很难解释中国近现代历史演进的主要动力,也很难解释革命浪潮不断发展的动力。

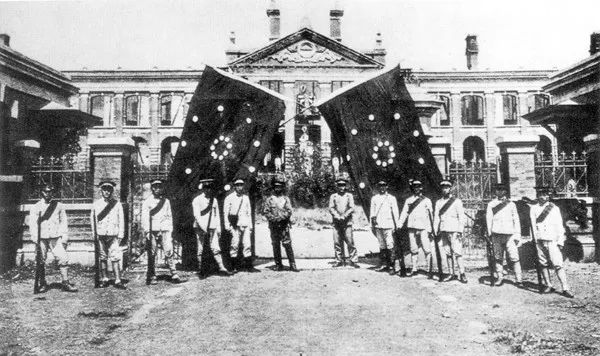

▲ 1911年10月11日,中华民国湖北军政府成立

如康有为的分析所显示,共和革命所意味的第二种“三千年未有之大变局”,比“列强环伺”所意味的第一种“三千年未有之大变局”更为重要、更为根本,它是理解中国近现代历史及其中包含的断裂和转折的主要枢纽所在。它将使中国巨变(尤其是革命)的内部脉络和内在动力,真正成为中国近现代历史叙述的中心环节,从而真正超越那种将中西相遇作为中国现代进程的主要动力和开端的现代性历史叙述模式。将共和革命兴起视为真正的“三千年未有之大变局”,可以打开中国现代性历史叙事的新的可能性。

参考两种“三千年未有之大变局”的分析思路,思想文化领域同样出现了两种大变局。

注 释

作者简介

张翔,首都师范大学文化研究院副院长,教授。清华大学文学博士、公共管理学院博士后。主要从事十九世纪以来的中国思想与文学研究,包括康有为的政治思想与海外游历研究,在《文学评论》《哲学动态》《中国哲学史》《开放时代》等刊发表论文三十余篇。曾在牛津大学、香港中文大学访学。2001-2013年间担任《21世纪经济报道》社评主笔,写作经济时政评论百余万字。

延伸阅读

● 丁 耘 | “新民 ”与 “庶民 ”—— 新文化运动的 “梁启超问题 ”

(编辑:王月)

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。