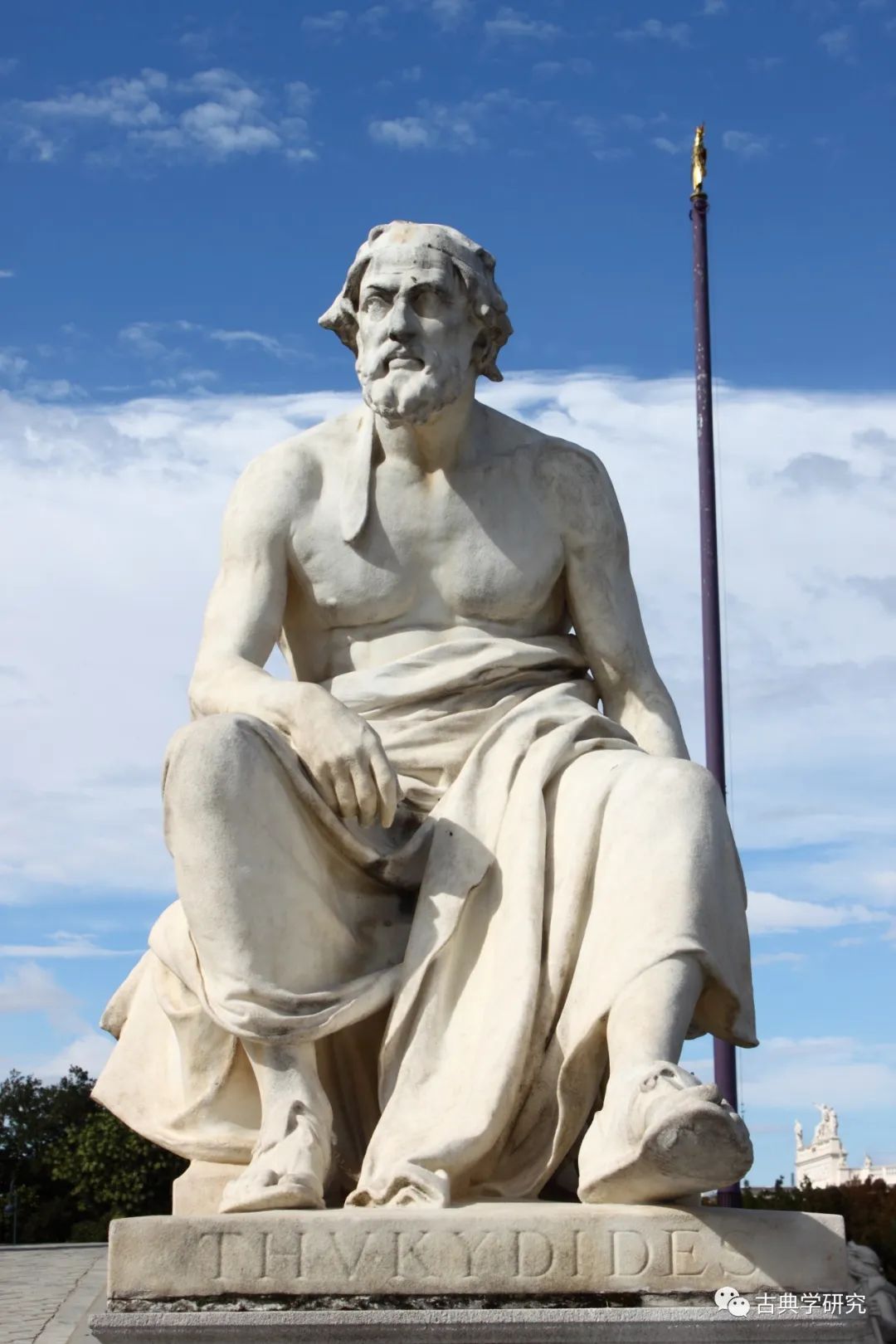

重读 | 修昔底德笔下的自然世界和政治世界

编 者 按

本文作者为普罗耶蒂(Gerald Proietti),译者为李世祥,选自《古典诗文绎读·西学卷·古代编(上)》(刘小枫选编,李世祥等译,北京:华夏出版社,2008年8月)。为方便阅读,本次推送删去全部注释,有兴趣的读者可查看原书。

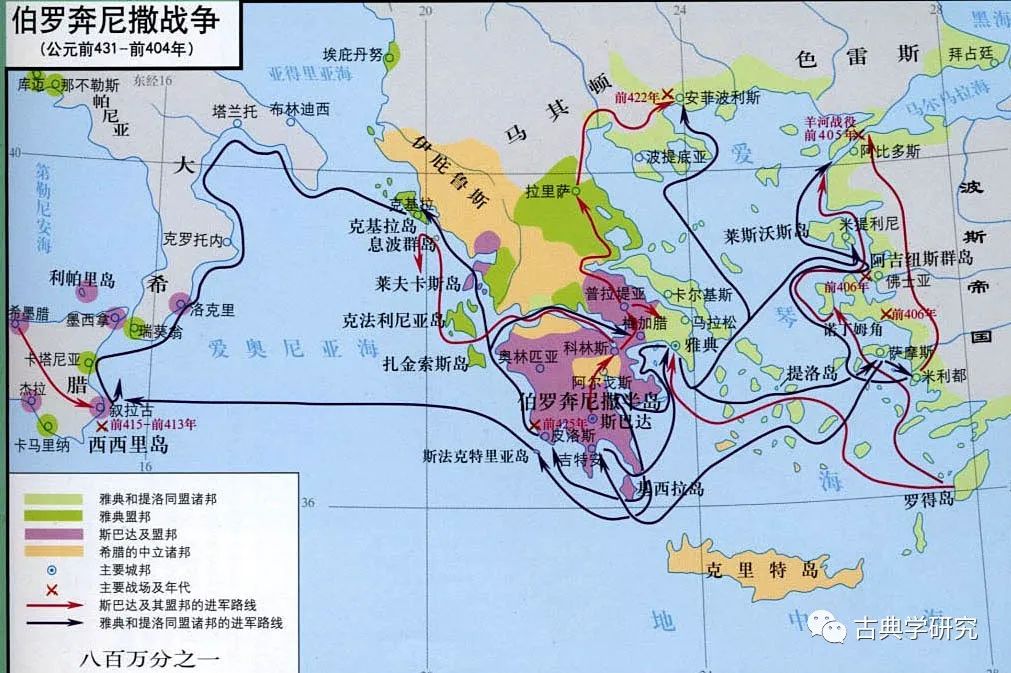

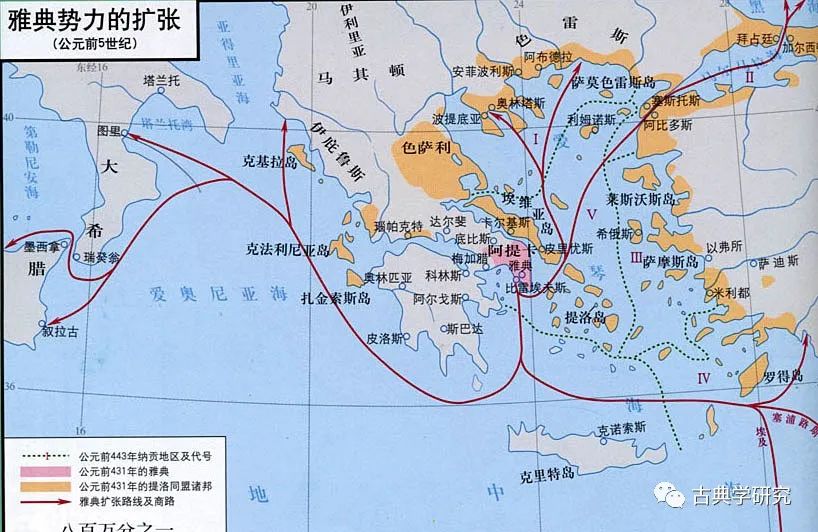

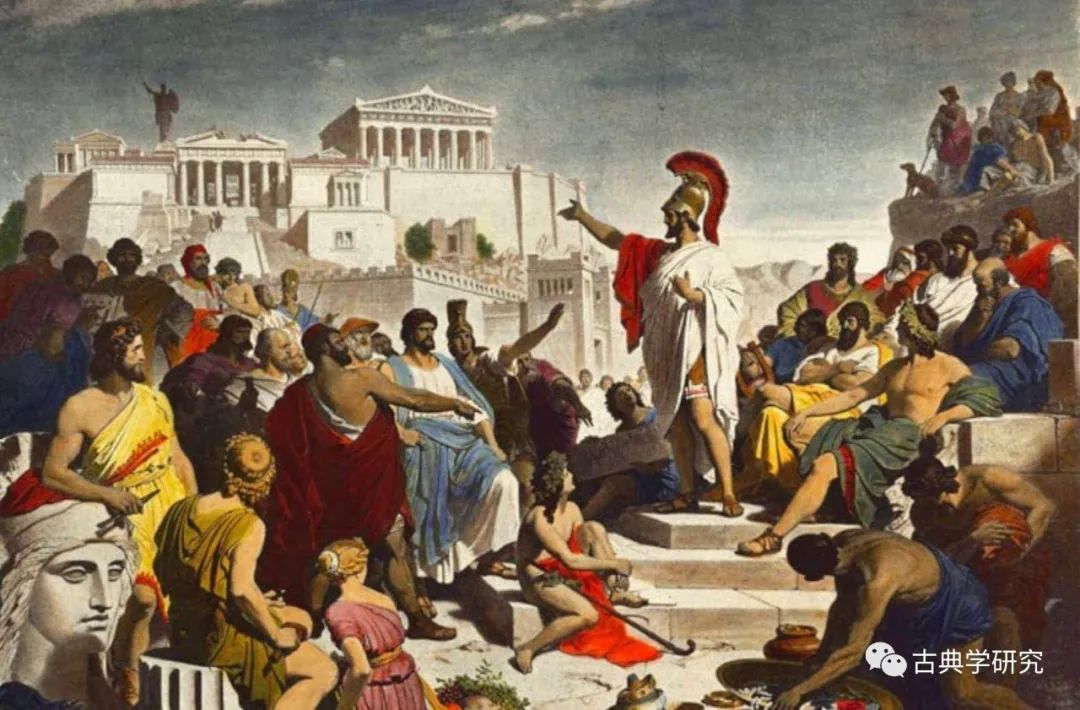

读修昔底德有关伯罗奔半岛战争的政治史,我们很快就会注意到,他常常提到陆地和海洋,提到两者的相互对抗和相互影响。我们还不禁要问,两者能否不仅仅是“历史”叙述的基本要素,而且构成了某种形式的主旨?雅典人不仅经常娴熟地把海洋作为其帝国的一个基本媒介,而且具有海洋的某些特性,甚至从某种程度上说他们像海洋:雅典人欲望无穷、雄心勃勃、容易兴奋冲动、精力旺盛、灵活多变、适应力强、不眷恋陆上的财产和旧有传统、乐于漂泊。所有这些特点,都使得海洋成为展现这一航海民族精神特质最为形象的比喻。另一方面,我们可以说,斯巴达人的脾性和行为特点,却是沉滞厚重、强健严肃、团结一心。我们不仅从这些特点可以联想到斯巴达人在陆上定居生活,使用重装甲进行陆地作战,还会想到泥土本身——大地。

问题在于,海洋与陆地的相互影响构成了什么样的主旨?难道只是一种简单的文学手法,一个巧妙地突出两个城邦差异的意象?还是修昔底德有更深的用意?在引言(1.21-22)里,修昔底德批评了诗人和编年史家,这说明他无意搞诗意的升华(以便给读者留下深刻印象或取悦读者),这些比喻有着更为具体和“平实”的目的。

开战后第三年的冬天(2.93-103),发生了三件事。修昔底德对这些事的简要叙述特别容易让人浮想联翩。第一件是斯巴达的行动,最后一件是雅典的作为。在介绍这些事件时,修昔底德为了介绍雅典人行动所处的自然背景有些跑题。他描述了位于阿开那尼亚(Acarnania)的阿基洛斯河(Acheloüs)的发源和水道,以及河流最终汇入大海时与陆地间的相互影响。这一段对于整个叙述来说似乎毫无必要。但是,我们会注意到,这段描述与斯巴达和雅典两次行动中的特定细节有相似性。

我先分析这两次行动,然后分析两个事件之间发生的情况――色雷斯人对马其顿的入侵(这次侵略时间短但规模大),最后就修昔底德写作意图做出一些推测。

修昔底德在卷二最后一部分使用的语言,让人们注意到这一叙述的紧凑性,至少是从时间发生顺序上讲是这样,还使人发现这一内容分为三个部分:第92段和第103段的时间,分别是战争第三年夏天的末尾和冬天的尽头;三个事件都以某种方式指向这个冬天(2.93.1;2.95.1;2.102.1);对后两个事件的介绍都是通过提及第一个事件来确定时间方位。这种相互参照只是为了使每个事件的时间更确切,还是有更深的用意?

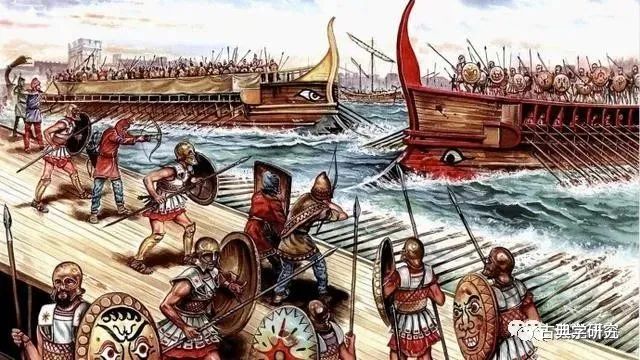

这十一段中的前两段描述了斯巴达人因过于鲁莽而没有取得成功的一次行动。他们穿过陆地,然后漂洋过海去攻打雅典人的海港庇里犹斯(Peiraeus)。(修昔底德在这里做了简要停顿,解释说庇里犹斯是“雅典人的港口”,在戈姆(Gomme)看来,这是“一个令人惊讶的补充”,因为在此之前已经提到过庇里犹斯。除非是疏漏,否则修昔底德显然希望让我们注意到这个事实)。十一段中的最后两段描述了雅典人一次不算成功的远征:他们乘船沿着海岸线进发,然后向内陆进军,攻打阿开那尼亚的城邦;但是,雅典人无法从海上登陆另一个城邦伊尼亚第(Oeniadae),因为它四面环水,无法进攻。

修昔底德详细描述了阻碍雅典人行动的自然环境。但是,他的描述又一次超出了叙述的目的,因为他还提到,阿基洛斯河在抵达伊尼亚第汇入大海前的流向、流势和影响。河流从一座名叫宾都斯(Pindus)的山脉流淌而出。在高山与大海间,阿基洛斯河流经多个定居者的土地:多罗比亚人(Dolopia)、阿格里人(Agraeans)、安非罗基亚人(Amphilochians)——这些都是野蛮人(关于安非罗基亚人,见2.68)——然后是阿开那尼亚平原;修昔底德在此处注意到河边有一个城邦,叫斯特拉托斯(Stratus, παρὰ Στράτον πόλιν)。

河流接着又按如下顺序抵达伊尼亚第汇入大海:首先,它围绕着城邦形成了浑浊的湖泊;然后,流入一条宽广湍急而泥沙又多的河流,接着泥沙沉淀在海洋中堆积出了小岛。伊尼亚第所处的陆地就是以同样的方式积淀起来。(修昔底德进一步岔开讲了一个故事。说许多年前,有一个人杀了他的母亲,结果所有的土地都被他玷污了。他只好寻找新浮现的陆地,因而找到了伊尼亚第并成了那里第一位定居者)。即使是在当时的战争时期,那块土地冬天也很难涉足。最后,修昔底德告诉我们,偏远水域中形成的岛屿“很小,也无法居住”,尽管人可以期望这些岛屿终归会与大陆合为一体,就像以前一些岛屿出现的情况一样。

总之,依照修昔底德的描述,阿基洛斯河触及到两个极端的地理状态,险峻的高山和汹涌的大海,人在那里都无法生存。在这两种极端之间是陆地与海洋的逐步融合,这些混合的地理状态又使地貌发生变化,特别是在陆地上形成的湖泊和在河流汇入海洋处出现的岛屿。同时,修昔底德还说明了人类活动的多少与陆地海洋混合的程度有关。

在分三部分描述了第三年冬天的事件后,修昔底德叙述了伯罗奔半岛人和雅典人的第一次海战。在这次海战中(2.83-84),当科林斯人及其盟军的四十七艘船驶出克里塞湾(Crisaean Gulf)时,福密俄(Phormio)和雅典人用二十艘船对他们发动了突然袭击。修昔底德说,这些伯罗奔半岛船只“没有海战的装备,而是以陆军的方式作战”(2.83.3)。在福密俄的出色指挥下,雅典人巧妙地操纵他们的船只,在开阔海域轻松地打败了敌人,虏获了十二艘想逃跑的敌船。第二次遭遇战(2.85-92)也堪称典范:在海滩上进行的第一阶段战斗更像是陆地战,伯罗奔半岛人取得了胜利;但是,十一艘逃到开阔海域的雅典船只调过头来击败了追赶他们的二十艘伯罗奔半岛船只。在修昔底德把伯罗奔半岛人称为陆地战士,把雅典人称为水兵后,这些战斗、战斗的地理环境以及双方在战斗各自做的演讲可能已经完全在我们的预料之中。

不过,第二次战役似乎验证了科林斯人战前的预测,即伯罗奔半岛人将会适应海战(1.121.4),而不是伯里克利截然相反的预测(1.142.6-9)。我们可能会注意到,伯拉西达(Brasidas)在叙述中第二次出现:第一次提到的情形是,战败后他是派给纳漠斯(Cnemus)的三名顾问之一。后一次提到他的情形如下:纳漠斯和“其他伯罗奔半岛将军”希望立即进行第二次战斗,他们也意识到,需要用一些振奋人心的话,安抚那些心惊胆战垂头丧气的人,而伯拉西达是其中唯一提到名字的将军。在劝勉性的发言中,他特别告诉部队,他们比雅典人更有胆量(2.87.4)。

前面提到的冬天发生的事件表明,斯巴达人已经明确偏离了他们的传统方式,并限制了雅典人的行动。对于斯巴达进攻庇里犹斯的意图,令人感到惊讶的是,他们竟会做出这样大胆的举动。斯巴达人不适合采取这样的行动,因为他们的法律为了维持政治稳定,抑制创新,这就决定了斯巴达人因循守旧的特点。但与雅典人新举行的海战则壮了斯巴达人的胆(海战由麦加拉人[Megarians]鼓动发起,在纳谟斯周围的指挥官中,唯一提到名字的还是伯拉西达)。更为重要的是,如果勇气在关键时刻没有离他们而去,这次行动本可以取得成功——修昔底德对此着重加以强调。读到斯巴达的这次冒险,我们会问,随着战争态势的发展,斯巴达人的勇气是不是就意味着这样的成功?

在第三个事件中,雅典在斯特拉托斯和科隆塔驱逐“似乎不可靠(或“坚定”,βεβαίονς)的人”,并取得了成功(2.102)。但他们甚至都没有想过要占领伊尼亚第,因为雅典人意识到这于地利是不可能的,因为他们无法在环绕城邦冰冷刺骨的水里采取行动。对于其中的具体困难,修昔底德没有做详细的叙述,但他说有一些自然限制使得雅典人无法攻城,即便将领精明果敢,战士勇猛多谋,他们也无能为力。

这些段落有助于我们更为清楚地理解,修昔底德为什么在卷一开篇把整个战争称为一场“运动”(κίνησις)。我们还记得,在第一段(1.2-1.9)之后的远古史中,他对雅典和斯巴达人的早期活动做了简要介绍。由于土壤贫瘠(1.2),加上有僭主统治(1.16-17),雅典人享有了很长时期的和平。通过利用海洋强大后,雅典成为最为主动活跃的城邦(1.18-19)。伯罗奔半岛土地肥沃,这使得其先民早期难以稳定,直到斯巴达人立法镇压内部争斗,使伯罗奔半岛成为一个强大稳定的民族,但在采取外部行动时却动作缓慢(1.2;1.18-19)。经长期休养生息后,雅典人获得了活跃好动的力量,而斯巴达人从动乱中获得了稳定或“安分”的力量。在这场伟大的战争中,雅典达到了活动的顶点和极限,因为斯巴达的力量注定会涌动起来反对她。

在斯巴达人进攻庇里犹斯和雅典人不想占领伊尼亚第之间,修昔底德用七段的篇幅来描述野蛮的色雷斯人对马其顿人和卡尔西斯人(Chalcidians)的陆地远征。这一“跑题”显然没有什么严肃的目的。

修昔底德在这段叙述中描写了马其顿帝国的建立过程,当时马其顿帝国要比色雷斯帝国更为安定。柏第卡斯(Perdiccas)的先人根除了几个民族,强迫他们跨过海洋去寻找安身之地,又制服了其他的民族。第九十九段把建立的帝国称为,“马其顿通过海洋现已找到的大陆”。(几个被驱逐民族最后的落脚地是高山“脚下”、海滨之边,修昔底德在全书中对此都保持了一致的说法)。这次野蛮人的大规模入侵正是从高山(κατὰ κοπνφὴν ὲσβαλοῦσιν)向下面的海边陆地(ὲς τὴν κατω Μακεδονίαν)发起的(2.98.4;2.99.1)。

修昔底德还罗列了色雷斯奥德里西(Odrysians)帝国的地理情况:这个幅员辽阔的帝国相对原始,全部都是陆地,内部纵深很大。国界由河流限定,这些河流都发源于“人迹罕至巍峨峻险”的山川(2.96)。与阿开那尼亚浑浊的阿基洛斯河在海中堆积出的小岛相反,这些河流形成的埃金那提斯岛(Echinades)“无法居住,面积不大”(2.102)。人类就生活在无法活动的地方和无法安歇的处所之间。色雷斯人主要生活在内陆,是当时最为野蛮的民族:在西塔尔西斯召集的部族中,“有许多是叫做提伊人(Dii)的山地色雷斯人;正是这个部族的雇佣兵后来屠杀了彼奥提亚(Boeotia)不幸的密卡利苏斯(Mycalessus)居民”(7.29)

关于这些民族以及他们组织涣散的马其顿远征,修昔底德的叙述让我们想起,他在“远古史”(1.2-1.9)中对早期希腊人和特洛伊战争的介绍。色雷斯人(Thracian)一词是一个松散的民族名称,他们并没有实现过明确的统一,无论是通过语言还是通过共同的风俗(2.96)。修昔底德在远古史中表示,只有通过长期交往,或者通过像特洛伊战争(1.3)和希波战争(1.18;1.15)这样宏大的共同行动,才能实现这种统一。应西塔尔西斯之召,加入到这一远征中的色雷斯人,动机各不相同(2.96),有些为了钱,有些属于“自愿”(假定想去抢劫或满足西塔尔西斯的请求),但大部分部族是因为西塔尔西斯和奥德里西人统治着他们。这与“希腊人”在特洛伊战争时齐心协力的原因类似:阿伽门农的权力(1.9)。此外,色雷斯远征失败,也有着与亚加亚人花费十年时间才征服特洛伊相同的缘由:资源不足(2.101.5;

但这两次远征的差别也很有启发性。色雷斯军队有15万人,亚加亚人的军队(据1.10说)大约有10万人,两者规模差不多。色雷斯人的团结只保持了三十几天,而亚加亚人则在十年的时间里始终密切协作。鉴于西塔尔西斯的税收要比亚加亚人的财政来源殷足得多,出现这种差异就更令人感到惊讶。西塔尔西斯从奥德里西帝国得到的钱财可以与雅典在帝国之初的收入相提并论,但那时雅典经济在特洛伊战争后已经增长了多年(2.97.3;1.96.2)。

亚加亚人又如何能将特洛伊围困达十年之久?除了耕种,他们还利用海洋进行劫掠(1.11)。在征讨特洛伊很久以前,早期希腊人就不得不增加海上贸易(对雅典崛起的解释是在1.4-1.8,位于1.3段的结尾和叙述特洛伊战争开端的1.9段之前)。在比奥德里西帝国小得多的土地上,雅典人现在能征收到更多的财税的原因就在于此:希腊城邦更为富有,因为它们地临大海或者说以海为生(1.7-1.8;1.13-15)。雅典人能够支配这笔财富,因为他们掌控了海洋,这也使得他们能更轻松地孤立和胁迫各个城邦,更容易地在整个帝国范围内收发信件、运送税银。

相反,色雷斯完全是一片广袤的土地。为了让我们了解得更清楚,修昔底德介绍了穿越这块土地所需要的天数,同时还说明船沿着海岸线走同样距离所用的天数。海上行程要快得多,也容易得多――修昔底德特别说明,陆地旅行所用的标准是“腿脚灵活的人”走全程所用的时间。但对于帝国内陆的距离,只有通过旅行的天数来测量,这可能表明很难经常进行这样的旅行——我们要记得这种旅行需要翻山越岭(2.97)。

抛开这些差异不讲,我们可对色雷斯远征一段做如下总结:在伯罗奔半岛战争的叙述过程中,修昔底德注意到其他地方另一场引人注目的运动。通过描述色雷斯的奥德里西,这个广袤但笨重的内陆帝国,修昔底德注意到了变化,不止是变化,而是发展(注意2.97.3关于帝国未来的介绍)——从帝国的形成到资源的整合,再到对另一帝国马其顿采取的重大行动。此外,修昔底德还描述了马其顿帝国的早期建国史。

前两卷反复提到了这种变化:“远古史”中对各个城邦以及整个希腊的叙述;雅典帝国的崛起(Pentekontaetia,1.89-118);卷二开始时雅典城邦的叙述,古代的统一过程,对城邦过分集聚的生动描述――在伯里克利的建议下将“郊区居民”迁入城内,为战争做准备(14-17);以及卷二结尾处的色雷斯和马其顿。卷一中伯罗奔半岛盟军有两个核心问题,第一个是,注意到他们面临的共同危险,为此要把力量紧紧地汇合在一起(特别注意1.68;120-124);第二个是,把他们凝聚的力量调动起来反对雅典(1.68-71;就1.11特洛伊战争中的“希腊问题”与1.141.3-5进行比较)。

斯巴达国内给人印象最为深刻的,就是统治阶层的精诚团结,但是其主导的联盟并不总能同心协力,斯巴达对联盟的“国际性”领导也是犹豫迟疑,摇摆不定。这种在运动中团结一致的想法非常危险,因为雅典人已经实现了对其帝国和各城邦的统一指挥(1.141.6-7)。雅典通过伯里克利的一元化领导(2.65),在城邦内和帝国内达到了一体化的极致,部分原因是伯里克利的言辞能号召起更大程度的团结——进行亲密坦诚的交流(2.43)。

不过,伯里克利通过自己的领导来使雅典协调一致也存在困难,甚至他的葬礼演说能否达到目的也令人怀疑。这一演说想要克服集体利益与个人利益之间的冲突,但演说的主题毕竟是死亡。在修昔底德的记述中,有一些困难在演说后就变得非常明显,瘟疫席卷雅典。(瘟疫传遍了那些城邦,首先是人口最为密集 [πολυανθρωπότατα]的雅典。是不是因为雅典的人口超过了自然界限?但瘟疫没有进入伯罗奔半岛半岛[

在对军事冲突进行了大幅介绍后,这包括前几次海战和第三个冬季的三大事件,政治分裂的主题在卷三开始日益明显。

克里昂(Cleon)和戴奥多鲁斯(Diodotus)的演讲主要涉及雅典帝国的和国内的政治,当然还包括密提林(Mitylene)问题(3.36-49)。普拉提亚人(Platea)和忒拜人在斯巴达法官面前的辩辞,则针对伯罗奔半岛联盟以及普拉提亚问题(3.52-68)。在普拉提亚遭到毁灭后,修昔底德非常宽泛地叙述了科西拉内战,并强调这种事几乎在希腊各地都在发生。用修昔底德的话说:“后来,整个希腊可以说就注定要动荡不安(ὲκινήθη)……”(3.82.1)。

最后,我们注意到解释完内战后立即出现的内容。在卷三第86段开始,修昔底德记录了雅典对西西里的第一次远征。在第87段,叙述的中间部分,他特别提到,在雅典、优卑亚(Euboea)和波奥提亚(Boeotia)及其周围发生了地震(3.87和89)。他在第89段对地震的介绍要比书中其他地方更为详细。一些海滨的地震让海水从海滩上后退,但汹涌回扑的海浪又淹没了更多的陆地。在一些地方,洪水再也没有退去,修昔底德说:“以前为桑田,现在则成了沧海。”

由于这一叙述与雅典人对西西里的第一次远征离得非常近,人们可能会想,在某种程度上,这种描述预测了战争中接下来要发生的事情。

从始至终,修昔底德很大一部分的注意力,都放在使战争中各方充满斗志的道德动机和精密算计。这些动机和谋划并不总是虚假的,就像我们在戴奥多鲁斯劝说雅典人杀掉大部分密提林人一事中所看到的那样(虽然有些令人费解)。修昔底德似乎并不是一名“功利主义者”,他没有在自然与传统之间简单地划一条线,轻蔑地对道德动机不予理睬,而完全从生物或经济的角度来分析人类事件的起因(霍布斯认真研究了修昔底德的作品,并得出了“霍氏”结论,但我们不能从这一事实来推定修昔底德的思想)。如果道德冲动或高尚的谋划导致或部分导致事件的发生,我们也不能简单将人类世界的活动与亚人类(sub-human)世界的活动进行对照。

因此,要了解修昔底德的思想,人们必须从人的角度来分析人类冲突——而修昔底德本人正是从人的角度描述人类冲突:弄清楚他笔下各个角色所提出的正义主张和必然性诉求所具有的真实性。只有在此基础上,我们才会真切地开始发现,在修昔底德的理解中,人类世界活动与自然世界活动的对应方式,或者说,人类世界活动如何成为自然世界活动一部分。

由于已经考虑到人类与非人类之间明显的重要差异,了解二者的某种对应也会对我们有所帮助。尽管在荒芜的高山与肆虐的大海之间,地球上有各式各样的地貌,但修昔底德从没有暗示过,有一种地貌会比另一种更好些;在人类事物的本性中,适度是必要的、好的,也就是说,在大多数情况下,适度要好过极端。人类生活,特别是文明人的生活,只有在环境的某种平衡中才能生发和维持。例如,各部族间的交流和经商如果非常不方便,这就会阻碍他们脱离残暴、野蛮的蒙昧状态,也会使他们易于遭受掠夺或由于内部争斗而瓦解。

倘若可以从修昔底德作品内容的布局比例来做出判断,我们会说,如果生活的环境蒙上天垂爱,并且有节制行为的法律,人类社会就会有进步的潜力,人类就会成为一个高贵优雅的物种,值得关注的程度就要高于地球物理学或生物物理学的水平。从可知的最远古时期到修昔底德所处的已经高度发达的时代,修昔底德找到了这种演进的证据(1.1-21;我们可能还小心地注意到了他的意图,修昔底德叙述结束时,雅典人已经恢复了对未来的希望 [8.106.5],主要是由于各党派做出折衷妥协[μετρία γὰρ ἣ …ξύλκρασις,8.97])。他似乎并没有设想另外一种根本不同的进步,而是根据人类的潜力和局限性(κατὰ

τὸ ανθρώπινον;

最后,在这种进步的顶点里,人类世界中出现了某种完全超越世界潮流的事物,这种事物不会有通常意义上的腐朽衰败:这就是使修昔底德作品成为人类千秋万世瑰宝的智慧(

延伸阅读

(编辑:刘炎)

关注我们

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。