董波 | 希波达摩斯式的谬误——亚里士多德对“科学主义”政治哲学的批评

编 者 按

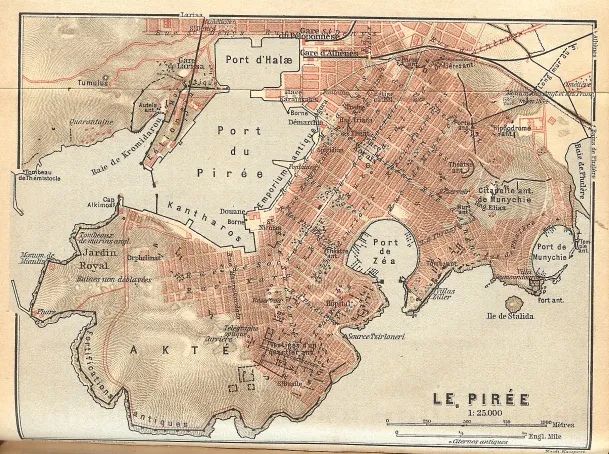

▲ 雅典港口比雷埃夫斯

希波达摩斯将数学、自然科学、城市规划与政治哲学密切关联起来,在他所提议的内容丰富的政治方案中展现了一种可称之为“科学主义”式的政治哲学思考模式:将数学、自然科学和技术的原理强行贯彻于政治生活中,并据此对法律和政治制度进行一番削足适履式的改造。其中,数学的霸权在政治生活中索求过度的精确性,科学的霸权试图像推动技术进步一样激励法律的革新,几何美学的霸权要求城市空间完全遵循整齐划一的理性秩序。亚里士多德在《政治学》中对此展开了多方位的批评,这些批评揭示了科学与政治之间的关系如何塑造了政治哲学的起源。他藉此划分了政治与科学理性之间的界限,并呼唤一种政治生活自身需要的实践理性。

一、城市规划:遵循宇宙空间改造政治空间

希波达摩斯是雅典比雷埃夫斯港的设计者,实际上,他是史上已知的第一位城市规划师。据亚里士多德的证词,希波达摩斯“发明了城市的划分”。尽管建筑史家对于他究竟是不是城市规划的发明者众说不一,网格化的城市设计也可能并非由他首创,但历史文献证明他至少大大推广了这种城市规划模式的应用。

希腊城市的早期建造缺乏全盘的设计,往往先选一块高地构筑卫城,然后环绕卫城向外自发扩展。这种建造方式的出发点是防御:首先将易守难攻的核心区域构筑为堡垒,守护城邦的安全,然后在外围建设市场、剧院、法庭、神庙、柱廊等市政设施。但这样的城市空间格局并非服从一个总体设计蓝图的产物,无法呈现出规则的几何形状,街道和建筑物杂乱无章。与这种居住空间的自发生长模式相反,城市规划是对居住空间的理性设计,作为一种技艺,它把人头脑中构思出来的总体形式施加于土地之上,使得物理空间的存在样式完全符合人的设计。

亚里士多德在勾画自己心目中最好的城邦时也同样借助于城市规划:在最理想的条件下从零开始描绘蓝图。他要求城市的选址考虑阳光、风向、水源等问题以满足健康的需要,更重要的是城市格局要适宜于进行政治和军事活动,尤其在军事上要做到易守难攻,既要便利己方的出入又要使敌人难于入侵。正是基于这一点,亚里士多德批评了希波达摩斯的城市规划。后者的“新式”设计要求街道横平竖直,整齐划一。对于其他活动而言,这样的安排既美观又实用,但如果要考虑城邦在战争中的安全,看似杂乱无章、不规则的“老式”街道和建筑格局更有利于防止敌人的长驱直入。亚里士多德的最终方案体现为新旧两种方案的“中道”:城市整体上不能采取横平竖直的新式街道设计,只能在部分区域这样做,其他区域则采用更容易迷惑敌人从而有利防御的旧式格局。如果兼取两种方案的优点,就“兼顾了安全和秩序之美”(1330b30)。

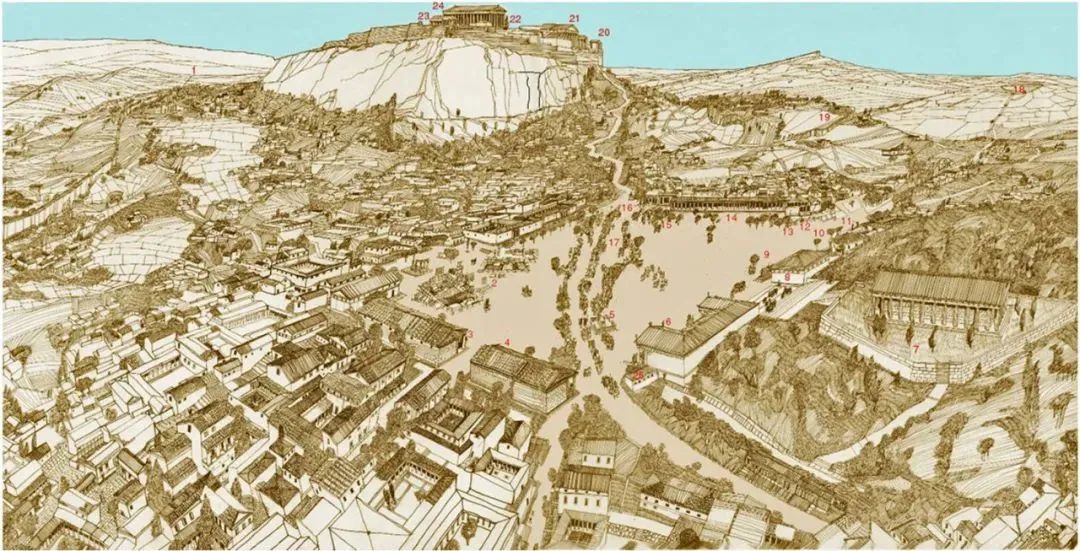

希波达摩斯的城市规划毋需考虑城邦的安全,他的主要兴趣不在于如何使理性的设计有效地服务于人类生活,而是主张理性之美本身:城市空间应当被划分为棋盘格式的完美形状。人类的生活空间之所以要遵循这样的划分和几何图形,因为这是理性秩序的最佳体现,而这一秩序的源头可能并不在人间。在评价希腊人空间组织观念的进化过程时,韦尔南(Jean-Pierre Vernant)称赞希波达摩斯是希腊世界第一位伟大的城市规划师。他认为,希波达摩斯的城市规划蓝图代表着城市空间理性化的愿望,是对整个人类世界进行理性化规范的总体努力的一个方面。这一观念的根源来自他的自然科学家身份:按照古代的记载,希波达摩斯同时是一位天文学家,曾经研究过天体的运行。而作为一个米利都人,他是同乡泰勒斯和阿那克西曼德的后继者,伊奥尼亚派对宇宙秩序的观察成为他的重要思想资源。他把宇宙秩序视为一个整体,而人类的生活空间并无特殊之处,也是这一宇宙整体秩序的一部分;或者说,宇宙的自然空间和人类的政治空间是同构体。天体的规则运动为这一整体秩序提供了模板:它遵循完美的几何形状和比例关系。这样一种源自数学和天文学的秩序之美应当直接体现于人类生活之中。因此,韦尔南称希波达摩斯是一个“活生生的例证”,表明了“关注天体的天文学和对最佳政治制度的研究以及依理性几何模式建设城市的努力是如何结合到一起的”。

▲ 韦尔南《希腊人的神话和思想》封面

二、法律革新:仿效技术进步推动法律进步

在正面建构自己的政体理论之前,亚里士多德在《政治学》第二卷中首先考察了前人有关政体的重要论述以及公认治理良好的政体实践,对希波达摩斯的讨论正是从属于这一整体考察的一部分,他记述了希波达摩斯提出的涉及人口、土地、法律、行政等方面的九项政治建议。第一,新建城邦时公民数应定为一万,并将他们划分为工匠、农民和武士三部分。第二,城邦的土地也划分为三部分:一部分用于祭神,一部分为公有土地,用于供养武士,另一部分则由农民们私有。第三,法律也划分为三类:凌辱、伤害和杀人。第四,创立一个具有最高权威的上诉法院。第五,改变法庭判决方式:审判员如果认为被告并非简单的有罪或无罪,就应当写明具体判罚数额,否则审判员便犯了伪誓。第六,立法奖励有利于城邦的新发现,让发现者赢得荣誉。第七,阵亡将士的遗孤由公帑抚育。第八,官员从全部三部分公民中选任。第九,官员职务划分为三类:公共事务、与外邦人有关的事务和有关孤儿的事务。这九项建议反映出希波达摩斯政治理论的基本特征:首先,政治事务的首要工作是划分;其次,崇尚数字三,热衷于将事物精确地一分为三;再次,在法律事务上务必求新求变。

针对这九条政治建议,亚里士多德对于奖励变法的批评最为郑重。他警告说,这样的建议听上去十分“诱人”,但潜藏着危险,甚至最终可能导致政体的颠覆。以增进公共利益之名提议的变法,换来的可能是法律本身和政体的解体(1268b25—30)。但革新看来是势所必然的,亚里士多德提示,希波达摩斯在法律上求新求变的建议背后隐藏的逻辑,是将法律的革新等同于科学和技术的革新:人们看到在其他科学(epistēmē)和所有技术(technē)上的革新带来的明显益处,如医学从传统方式改变至今的进步;而政治既然也被认为是一门科学或技艺,必然同样应当追求持续的革新。

▲ 古希腊的医疗器械

亚里士多德并非完全固守祖宗之法的保守派,他的政治哲学的任务就是要建立更好的政体以及对既有法律和政体进行改良。无论如何,老不等于好,而“人们追求的总是好而非老”(1269a2)。很多旧有的法律和习俗是极为粗陋野蛮的,亚里士多德举例说,希腊人从前出门都要随身携带武器,还有买卖新娘的恶俗。固守从前的恶法陋俗是荒唐的,这是蛮族的特征。毕竟,在根本意义上对法律进行分判的标准是好坏而不是新旧。但他随即对相反的倾向展开了严厉批评:轻言变法绝非好事。旧的固然不等于好的,同样,新的也并不就是好的。在某些情况下对某些法律进行革新是必要的,但必须极为审慎(eulabeia)。因为法律的权威寄托于人们守法的习惯,而习惯需要长期的培养。法律的朝令夕改会使人们无所适从,守法的习惯无法建立,而法律缺乏权威就意味着法律本身的失效。因此,在推进法律革新之前,必须在新法可能带来的利益与变法对守法习惯可能造成的破坏之间进行利弊的权衡,如果新法带来的好处并不大,则宁可沿用有缺陷的旧法以维护法律本身的尊严。

亚里士多德此时重新检讨了将法律革新与技术革新等同起来的逻辑,在包括自然科学在内的人类知识诸领域中孜孜探求的亚里士多德,当然极为看重科学技术上的进步。例如,他深感在生物学研究领域还有很多事实尚未被充分把握(《论动物的生成》760b30)。而当有人能够提出更精确的科学证明时,必须感激他的发现(《论天》287b34)。亚里士多德在构想自己的理想城邦时,还在关注军事防御技术的最新发明(1331a12)。某种程度上可以说,进步是科学和技术的本质要求,因为人类求知的渴望追求知识的完善,这意味着无限进步的可能。因此,在技术领域,新的就是先进的,旧的就是落后的。并且,技术上的求新求变有可能为人类生活带来立竿见影的好处,如医学的不断进步。

但亚里士多德断言,法律革新以技术革新为范式(paradeigma)是错误的,二者不能混为一谈(1269a20)。不同领域的变化带给人们生活的后果是不一样的,科学和技术上的真理不能直接等于法律或政治的真理。他认为,好的法律代表着理性的力量,但法律的权威并不直接来自理性的说服力,而必须依靠法律的强制性养成守法的习惯。一个缺乏守法习惯的人面对不合己意的法律,首先考虑的不是法律本身的公正与否,而是直接要求改变这一法律,使之满足自己的需要。其他技艺的利弊并不取决于习惯,求新不但不会破坏一门技艺,反而使之日臻完善。但守法的精神和道德观念都需要长时间的习惯养成,持续不断地追新逐异会动摇法律效力自身的根基。这样的习气一旦养成,守法便不再可能,任何法律的制定都将徒劳无功。

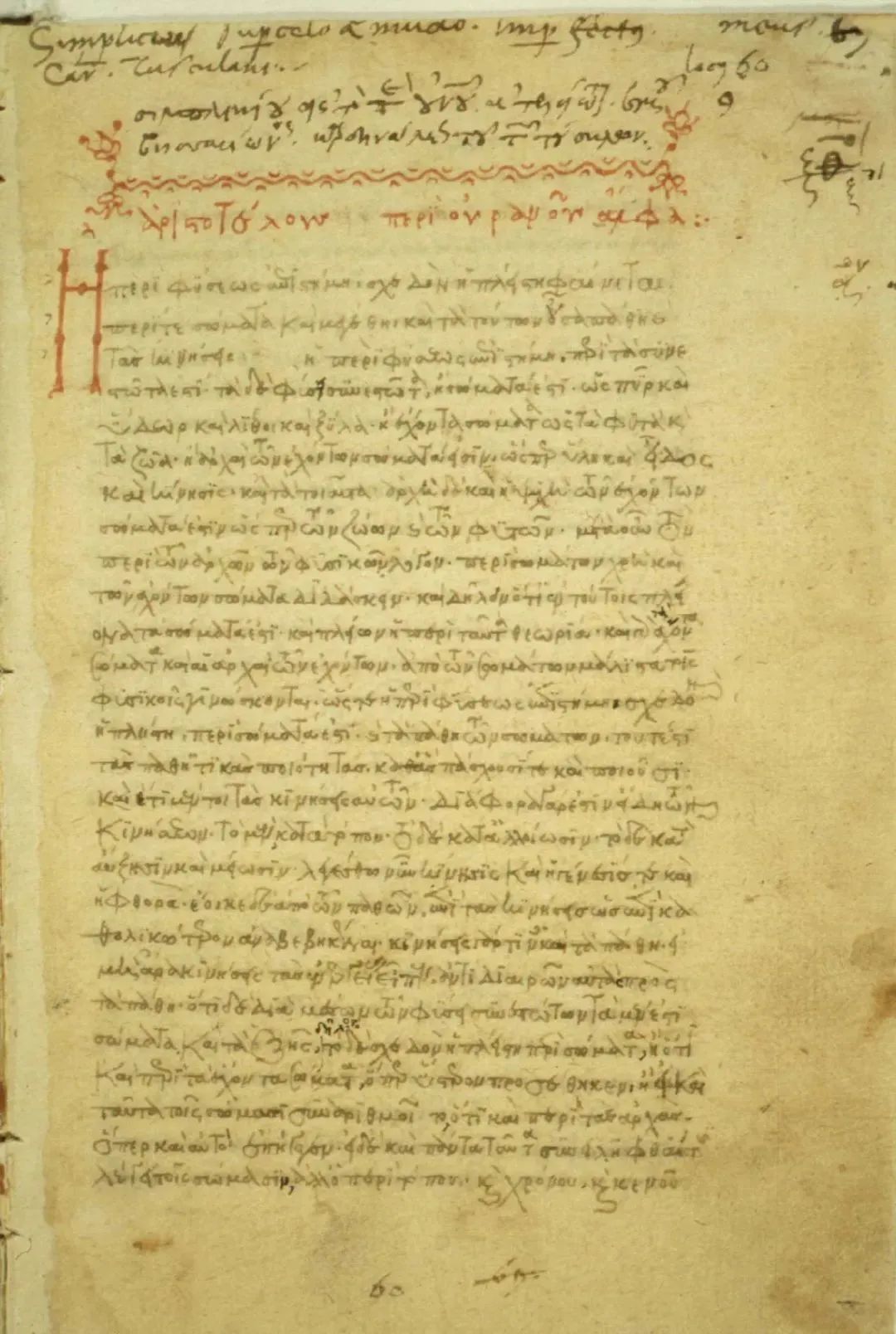

▲ 亚里士多德《雅典政制》纸草残片

▲ 亚里士多德《雅典政制》纸草残片三、阶层划分:以数学三分法切割政治世界

针对希波达摩斯的政治建议,亚里士多德还批评了对公民群体的三分、土地的三分和对法庭审判方式的革新。希波达摩斯把公民分为工匠、农民和武士三部分,这三部分人群共同参与城邦的政体,所有的官员都将由这三部分人选任。但他没有注意到,工匠、农民和武士是城邦需要的三种不同的职能,他们并不等于截然三分的不同人群,二者之间可能会发生重叠,比如耕种和作战的是同一群公民,他们平时的身份是农民,有战事时则拿起武器捍卫城邦。因此,承担作战职能的并非某个独立的专属团体,而是所有公民。这也正是希腊城邦的惯例:尽管穷人和富人能够负担的武器装备差异极大,但公民们都要自己备办武器,并随时准备为城邦作战,这恰恰是全体公民身份的体现和必须承担的公民责任。

面对政治生活的种种复杂性,希波达摩斯坚持简单清晰的三分法,武士、工匠、农民的身份彼此排斥,每一群体只完成自己的专属职能,并且其他群体不可涉入。在亚里士多德看来,将这种在数学上严密而精确的划分强加于人类事务,将造成极为严峻的政治后果。如此三分将导致农民没有武装,工匠既无土地又无武装。而城邦的政治现实却是,只有拥有武装的人才真正把持着政治权力。显然,对于城邦安危至关重要的将军职务和其他最具权威的官职都是由持有武装的公民充任的,他们对议事、立法和审判拥有全权。希波达摩斯的三分法设想不同人群平等地参与政体,这不仅名不副实、自相矛盾,而且造成了武士阶层的独大。被排除在军事行动和城邦重要的政治职权之外的农民、工匠阶层将会感到不平等:名义上是平等的公民,实际上却成了武士阶层的奴隶。如此一来,亚里士多德反问道,这些徒有其名的公民们如何可能热爱他们的政体呢?他们反而成了城邦潜在的敌人,造成了政治生活的不稳定。希波达摩斯以平等参与为初衷的政治设计最终导致的是权力失衡、不同阶层之间的对立和政治纷争的威胁。

▲ 古希腊陶器上的武士形象

对城邦最重要的生产资源——土地的三分法同样带来了混乱:它导致农民团体的孤立和公共土地不知由谁耕种的窘境。在城邦的经济活动中,各部分人群以自己的出产交换生活必需品,通过分工和互利为城邦做出贡献,并因此成为城邦不可或缺的一部分。如果农民的粮食出产并非完全自用,而是能够供养武士和工匠,他们也将成为城邦存在的必要条件。但按照希波达摩斯相互排斥的三分法,农民耕作自己的土地,其粮食出产并不参与交换而仅供自己消费。他们的生产活动与城邦的其余部分无关,对于城邦的整体也没有任何贡献,事实上成为一个孤立而封闭的阶层。城邦作为一个共同体,其组成部分之间必有共同之物,在断绝了与其他人群的基本共同关系之后,农民实际上就会分离于城邦,不再是城邦的一部分。

在希波达摩斯的公民和土地三分框架下,还会带来一个疑难:武士阶层何以维生?如果他们依靠公有土地的出产生活,那么公有土地由谁来耕种?亚里士多德设想了三种可能:武士自己、农民或其他人,而这三种可能都将导致三分法自身的破产。如果供养武士的公有土地就是由武士本人来耕种,他们平时务农,战时作战,那么他们就兼具农民和武士两种职能,这其实本就是希腊城邦中的惯例,但如此一来,截然三分的做法就全无必要了。如果由农民耕作公有土地,同时还要耕作自家的私有土地,则很难保证足够的出产以供养两个家庭,并且如果耕作公私两类土地的是同一群人,那么土地的划分又有何必要?如果是由农民和武士之外的其他人耕作公有土地,那么城邦又产生了第四个阶层,破坏了三分法本身的严整性。因此,在亚里士多德看来,当三分法这一旨在给政治世界带来精确性的原则应用于公民和土地的划分时,反而造成了“巨大的混乱”(1268b3)。

▲ 古希腊陶器上的农耕场景

希波达摩斯对于法庭判决方式的改良建议赢得了学者们的不少赞誉,亚里士多德被认为没能正确评估其中的价值。前者的出发点仍然是将量化原则贯彻到司法实践中,按照雅典法庭判决的惯例,审判员们首先需要投票决定被告人有罪无罪,如果有罪,则由当事人双方再分别提出判罚。审判员只能在双方提议的判罚中二选一,不能给出另外的判罚。这种看上去僵化的程序排除了更精确的量化差等判罚,常常会违背审判员心目中恰当的判罚数额,正因如此,希波达摩斯指责审判员们实际上犯了伪誓,没能公正地进行审判。他要求审判员不能仅仅做出有罪无罪的判断,必须同时给出具体的判罚数额。

亚里士多德清楚细化量刑的好处,但他批评希波达摩斯的提议不切实际。首先,不同审判员给出的不同的判罚数额最终难以统一。其次,这一提议其实把公审法庭变成了仲裁,而前者并不像后者一样允许审判员之间通过协商得出细化的判罚。仲裁是根据案件的具体情形给出细化判决的既有制度,以伯罗奔尼撒战争时期的雅典为例,超出地方巡回法庭判罚数额的案件可以转交给仲裁人(diaitētēs)审理。仲裁人的目标是使诉讼双方达成和解,如果双方不接受和解,仲裁人自己可以做出判决。如果双方仍不满意,才需要上诉到公审法庭(《雅典政制》53.2)。在公审法庭中,多达501位审判员不可能在现场通过相互协商给出恰当的刑罚,他们也不被允许这样做,为了公平起见,审判员的投票不能相互知情。与此不同的是,由几人组成的仲裁官可以相互协商,也可以拒绝采纳双方的判罚提议,而是切合实情地给出细化、量化的判决。

▲ 古希腊城邦公民用来投票的陶片

根据实情细化判罚的仲裁制度涉及亚里士多德有关实践智慧的重要概念:公道(epieikeia)。他认为,法律的基本特征是普遍性,但当法律被应用到具体案件时,一般性的原则无法完全覆盖现实生活中可能出现的多种多样的复杂情形,这时需要一位具备实践智慧的裁判者,他一方面遵循立法者在普遍的法律原则中的初衷,另一方面根据案件的特殊情况做出具体判罚,从而最终实现立法者意图中的正义。可以说,公道所体现的实践智慧恰恰应当被视为理性原则如何在政治生活中落地的基本方式,而不能寄希望于理性原则本身的无限细化并将其直接应用于复杂的现实政治生活之中。正如事无巨细的法律是不可能存在的,面面俱到的审判程序也是不可能实现的,它们所代表的恰恰应当是不因各种繁杂的具体情形而变更的一般性原则,而考虑实情的正义是实践智慧的用武之地。

四、数学、科学与政治哲学的分界

希波达摩斯对数字三的崇拜和对三分法的痴迷可能受到毕达哥拉斯派的影响。毕达哥拉斯派认为数字是世界的基础,可以从数字构造出整个自然。亚里士多德本人提到:“毕达哥拉斯派认为,宇宙(to pan)及其中的一切都是由三所规定的,因为终点、中点和始点给出了宇宙的数字,这就是三。”(《论天》268a6—15)既然对任何物体的广延全部可能的划分就是三维的划分,因此数字三代表着全部,三分法就是对事物穷尽的划分。按照这样的世界观,数字三体现了宇宙的整体一致性,三分法构成了宇宙秩序的根本原则。

▲ 布罗尼科夫(Fyodor Bronnikov)《毕达哥拉斯赞美日出》

既然数字构成了整个宇宙的共同基础,一切对政治事务的认识也要从数学开始,这是理解政治最根本也最清晰便捷的方式。可以说,希波达摩斯设定了一个数学的坐标系,一切都要放在这个坐标系中进行衡量,不符合其量化尺度的,就要像神话中的普罗科斯特斯(Prokroustes)一样“抻长截短”。希波达摩斯把政治世界视为数学一样的理性化领域,并且按照这样的理性化模式来构建城邦及其政治、经济、法律制度。公民数字应设定为一万人整,一个不多,一个不少;而最好的政治秩序就是公民、土地、法律和行政职责的三分。这种异乎寻常的简单、精确、一致性和永恒不变,恰恰是对政治生活的复杂、模糊、异质性和多变性的简化和扭曲。

数学以及自然科学与政治究竟有何差异?首先,它们各自的研究对象根本不同。数学对象、自然与人并不是一个同质的连续体。众所周知,亚里士多德将所有科学分为理论的、实践的和制造的科学。数学和自然科学属于理论的科学,政治学则属于实践的科学。数学研究永恒的、不运动的、形式与质料虽不可分离但可在思想中将形式抽离出来的对象;自然科学,以天文学为例,研究永恒的、运动的、形式与质料不可分离的对象;而政治学作为有关人类事务的科学,其研究对象的主体是人,这是一种有生灭的、运动的、形式与质料(即灵魂与身体)不可分离的存在。亚里士多德断言,不同科学的目标也是不同的:理论科学的目标是真理或知识本身,而实践科学不仅仅追求知识,其最终目标是人的行动。像天体一样的自然科学对象其运动的始因是不变的,以特定的规律进行运动,永远如此,必然如此,如天体以最完善的几何形状所进行的圆周运动。而在人类世界中,不仅行动的主体是有生灭变化的,行动本身的始因——人的选择(proairesis)也是可变的:一个人出于意愿的行动既可以这样做,也可以不这样做,它允许出现不同的情形,而非必然如此、永远如此。

▲ 亚里士多德《论天》的Simplicius注疏本

亚里士多德强调,每门科学的研究对象分属于各自不同的属(genus),这些事物的始因不同,对它们的论证也只能从不同的原理(archē)出发进行推论,因此一门科学的论证不可能适用于另一门科学(《后分析篇》87a38)。因此,政治学与数学、自然科学不仅研究对象不同、目的不同,它们的研究方法也不同。亚里士多德声称,只有由三段论式的演绎证明构成的科学才是真正意义上的科学(epistēmē),它从自身不可证明的前提出发进行推理,最终得到必然如此的结论。事实上,只有以永恒事物为研究对象的神学、数学和自然科学的某些分支(如天文学)才符合如此严格要求之下的精确性和必然性(《尼各马可伦理学》1139b18—24)。在进入伦理学和政治学的讨论之前,亚里士多德首先发出警告:对政治学的讨论如果达到了它的题材所能容有的那种确定程度就已足够了,不能期待一切理论都具有同样的精确性。政治学考察行动,而行动包含着许多差异与不确定性。所以政治学所能达到的只是“大体如此”(to polu)的真。要求所有科学具有同样的精确性是缺乏学养的体现:对数学必然要求绝对的真,而以人的行动和选择为主题的政治学不可能达到数学式的精确性(《尼各马可伦理学》1094b11—27)。

五、政治世界的特殊性与实践智慧

人是有理性的动物,但不是时时处于理性之中的动物。人是有质料的存在,血肉之躯带来的情感和欲望意味着人是一个具有动物性的混合物,而非纯然的理性存在物。人的理性向往智慧和高贵,但情感可能违背理性而不能总是合乎中道,身体则时时等待着最迫切需要的满足。这样的混合的人性对政治提出了不同的要求:能满足衣食之需的合理的土地分配,尊重人们守法习惯的政治秩序,同时确保美观与安全的居住空间。在满足这些必要条件的基础上,人作为有朽的存在才能够追求最好的生活,人作为理性的存在才能够实现理性最大程度上的完善。

当亚里士多德强调对政治学不要追求数学一样的精确性时,他并不是说后者不像数学那么严谨,而是表明政治实践中包含了很多纯粹的理性规划无法预见的可能性。数学、天文学制定普遍而永恒的原则,而政治学必须考虑特殊与变化,前者需要的理性能力是智慧(sophia),后者需要的理性能力是实践智慧(phronēsis)。实践智慧是一种“与人的善相关的、合乎理性的、求真的实践品质”(《尼各马可伦理学》1140b6),它考虑的不是永恒不变的事物,而是与人的行动相关的可变事物,它立足于具体和特殊之中,因此需要经验的积累。

相对于数学、天文学中的永恒、不变、普遍性、精确性和纯粹理性,政治世界是有生灭的、多变的、特殊的、不精确的、包含非理性因素的。而希波达摩斯的城市规划和政治纲领的出发点是宇宙秩序、数学推理和追求无限进步的科学理性,代表着一种自上而下贯通宇宙的理性秩序,它毋需考量人这一存在物的特殊性和政治世界的特殊性。在规划居民区时只考虑美观和整齐划一而不考虑城邦的安全是空想的科学理性,而非实践智慧;在考虑革新法律时,只看到新法的好处而不顾人们守法的习惯和服从的情感对于法律权威本身的价值,这是错误类比带来的科学理性,而不是实践智慧;在为一个新城邦设计政体时,全凭数学原则划分人群、土地和法律等政治事物,同样是高高在上的科学理性,而不是脚踏实地的实践智慧。

▲ 自然哲人阿那克萨戈拉(Anaxagoras)

政治学正是一种实践智慧,它也像理论科学一样试图确立普遍原则,但这样的原则必须落地于具体的政治生活之中。政治学的最终目的是实践,它必须注重人类行动面临的种种特殊境况。当法律所代表的一般性原则应用于复杂而具体的特殊案例时,它必须最终体现为依据实际状况做出的具体判罚:正义的一般原则落实为公道的明断,这就呼唤一种不同于科学理性的实践智慧。它需要对人间事务的关切,需要实践经验的积累,需要对情感等人类非理性特征的体认。因此,一位只关心天上事物的科学家,一个富于才智但缺乏历练的年轻人,都不是合格的立法者或政治家。

结 论

并非像希波达摩斯的城市规划和政治理论所预设的那样,自然空间、城市空间和政治空间处于一个连续体之中,也不存在一个贯穿宇宙和城邦的数字三的根本原理。地上的政治秩序并不是天体运行模式的镜像,也不可能是出自头脑的完美的理性规划。如果将数学的精确性、几何的理性之美、科学和技术的无限进步等原则强行施加于政治生活之上,试图从中提炼出简单的数字三、完美的形状和至善之法,那么这种数学的霸权、科学的霸权、美学的霸权带来的将是政治生活的持续混乱与动荡。

亚里士多德称希波达摩斯发明了对城市的“划分”,并且是历史上第一位不从事实际政治活动而讨论最佳政体的人,因此有时被认定为城市规划和政治哲学的双重创始人。但也许正因为这两门科学在希波达摩斯身上的合一,他信心十足地把对政治的规划当成了科学理性在政治生活中的直接延伸。“划分者”希波达摩斯没能从对自然的整体研究中划分出政治哲学,而是把政治视为自然的一部分,没有认识到政治之为政治的特殊性,因此,他并非政治哲学的创建者。

在亚里士多德看来,不同科学追求不同的善。理论科学的目标是知识自身的真理性,它代表着人类所能够分享的最好的生活,但它在本性上并不追求对政治生活的利益。换言之,研究永恒事物的理论科学是最高的、最具神性的科学,但它并非有关人类行动的科学。因此,将数学和自然科学与技术的特征套用于政治生活之中,不可能指导政治生活中的实践,否则就有将政治化约为数学、科学或技术的危险。让数学的归数学,科学的归科学,政治的归政治,政治学不能从数学和自然科学中寻求本原,对政治秩序的追问也不同于对宇宙整体秩序的追问。必须把对政治世界的理解从数学和自然科学中分离出来,这才真正带来了政治哲学的诞生。

▲ 亚里士多德《政治学》:人是天然的政治动物

在规划人间事务的时候,不应当注视苍穹,试图从天空降下一套完美的蓝图,或者以数学和科学式的思辨来指导人类的实践。相反,应当从人类的政治生活经验中寻找理性的原则。对于精确性、整齐划一、几何之美和无限进步的“科学主义”式的追求,应当让位于政治家式的审慎与实践智慧。这并不意味着在政治领域中排除理性,枉顾美观的设计、合理的划分可能带来的价值,也不意味着盲目固守传统甚至延续愚昧野蛮,或者对于智性上的革新和进步视而不见。这恰恰呼吁一种政治领域自身之内的理性:一种从人的善出发,追求好生活和好的政治秩序的实践理性。亚里士多德发现,人类被自然赋予了这样的理性能力,用以判断政治生活中的利弊、善恶、正义与不义。

亚里士多德断言,在政治生活中,政治学是最具统领性(architectonic)的科学。其他的科学与技艺,如果追求有益于人类生活的各种善(如医学追求健康),那么它们都应当服从于政治学,因为它的目的包含了所有其他科学的目的:城邦最高的善——人的幸福。

作者简介

关注我们

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。