《自然正当与历史》的结构

编 者 按

本文原题为《施特劳斯的〈自然正当与历史〉》,肯宁顿(Richard H. Kennington)著,高艳芳译,何亦校,载于《施特劳斯与古今之争》(刘小枫选编,上海:华东师范大学出版社,2010)。因篇幅较长,此次推送为前半部分,并删掉了大部分注释,标题为本公号编辑部所拟。

施特劳斯发表《自然正当与历史》(1953)之时,“自然正当”的问题正处于被遗忘但又时而被重新提起的状态。在政治哲学讨论的中心,自然正当已经消失了一百多年。

▲ Kant(1724-1804)and Hegel(1770-1831)

不过,这种阐释也会让人有所保留。它促使人疑惑,托马斯学说的根本基础是否可由人的理性得到理解。它迫使人探问,托马斯学说中的“自然”(无疑主要来自亚里士多德)能否抵挡得住现代自然科学的胜利带来的对“自然”的要求。另一方面,现代的“自然”已暗含或要求对自然正当问题的截然相反的回答。在严谨、或至少在方法论的名义下,我们的同代人向我们确保,自然的“事实”根本无法向我们提供关于正确和正义的“价值”的任何知识。但是,现代自然正当说的奠基者们认为,自然正当与极度“机械论的”现代自然相一致,甚至部分依赖于后者。

▲ Aristotle(384 BC-322 BC)and Thomas Aquinas(1225-1274)

因此,对《自然正当与历史》的作者而言,“当前,自然正当的问题与其说是关乎实际的知识,不如说是关乎回忆”(导论,页7,[译按]引文后所附页码,均出于英文版)。首先需要进行“历史研究”。在给Helmut Kuhn的信中施特劳斯曾写道,“我必须就自然正当的历史写一篇大纲(a précis raisonnée)”。这就是此书经常受忽略的试验探索性质(tentative)的首要原因,此书几乎没有要求以一种不可辩驳的方式来论证或驳斥某一教义。施特劳斯独特地认为,“历史主义”对自然正当造成了最大危险。但他承认,“就我们现有的知识状态而论,很难说在现代进程的哪个关节点上,发生了与贯穿于整个早期哲学的‘非历史’进路的决裂”(页13)。

在1936年论述霍布斯的著作中,施特劳斯已探究过霍布斯等人在16、17世纪向历史的转向。但他甚至并未在《自然正当与历史》中暗示这一更早的转向,甚至也没发表与此相关的对孟德斯鸠等人的研究:对施特劳斯而言,“对历史的发现”是一项未完成的考察。同样,对于自然正当的源头,“要想充分理解古典自然正当论,就先要充分理解苏格拉底造成的思想转变。我们并非唾手可得这样的了解”(页120)。我们并不能信心十足地说,施特劳斯认为自己此后论述苏格拉底的著作消除了这一缺口。《自然正当与历史》的大部分推理,都是为了进行几乎没有人做过而施特劳斯没有完成的考察所必需的。从来没有成为实际知识的东西,也永远不会成为“一个关乎回忆的问题”。

施特劳斯的著作有着“历史的”维度,而他显见的意图在于为一个关于自然正当的决断建立哲学基础,我们很难将这两者放在一起。困难从书的标题就开始了。尽管标题赫然,但有人仍将之理解成并描述成“(施特劳斯的)自然法研究”。[1] 由于施特劳斯独特的阐释方式,最终使我们难以把握他所说的“自然正当”和“自然法”的意涵。对于这些术语之间的关系,施特劳斯从未有一个“系统的”甚或主题性的讨论。问题由之而来:他对这些观念“本质上历史化的”处理,是旨在抽绎出它们不变的和单一的意义,还是旨在表明它们的例证的“具体性”(concreteness)会挫败这种单义性?

▲ Hobbes(1588-1679),Locke(1632-1704),and

当然,施特劳斯的一些最反偶像的历史论断似乎预设了,“自然法”有一个不变的意义。因此,他对现代自然法的三大拥护者——霍布斯、洛克和卢梭——的理解的要旨在于,他们的教诲并不具有自然法的真正特性(页181,228,276)。

然而,这并不意味着:在现代自然法中阙如的自然法的特性,在前现代自然法中处处可见。施特劳斯对古典自然正当做出的历史论断,要比他对现代自然正当的历史论断更为新颖。原初形式的(苏格拉底—柏拉图式的)古典自然正当,分为一种自然正当的教诲和一种自然法的教诲。必须将之与古典自然正当的另外两种形式区分开来,即亚里士多德的自然正当与托马斯的自然法。

由此产生的古典自然法的两种形式是完全异质的。想要解决这种“术语界定”的争论,我们或许会倾向于说:“自然正当是属,自然法是以某些差异、强制、广泛传播等为特征的种”云云。施特劳斯对古典自然法内部的异质性做出的论断,不允许这种解决。自然法内部的异质性——即古典自然正当与现代自然正当之间的异质性,可能还有“自然法”与“自然正当”之间的异质性——使得一部“自然正当的历史”不可能有永久的、单一的意义。同时,这并不意味着这些观点的特殊性陷入了“历史的具体情境”。《自然正当与历史》揭示了本质不同的选择。

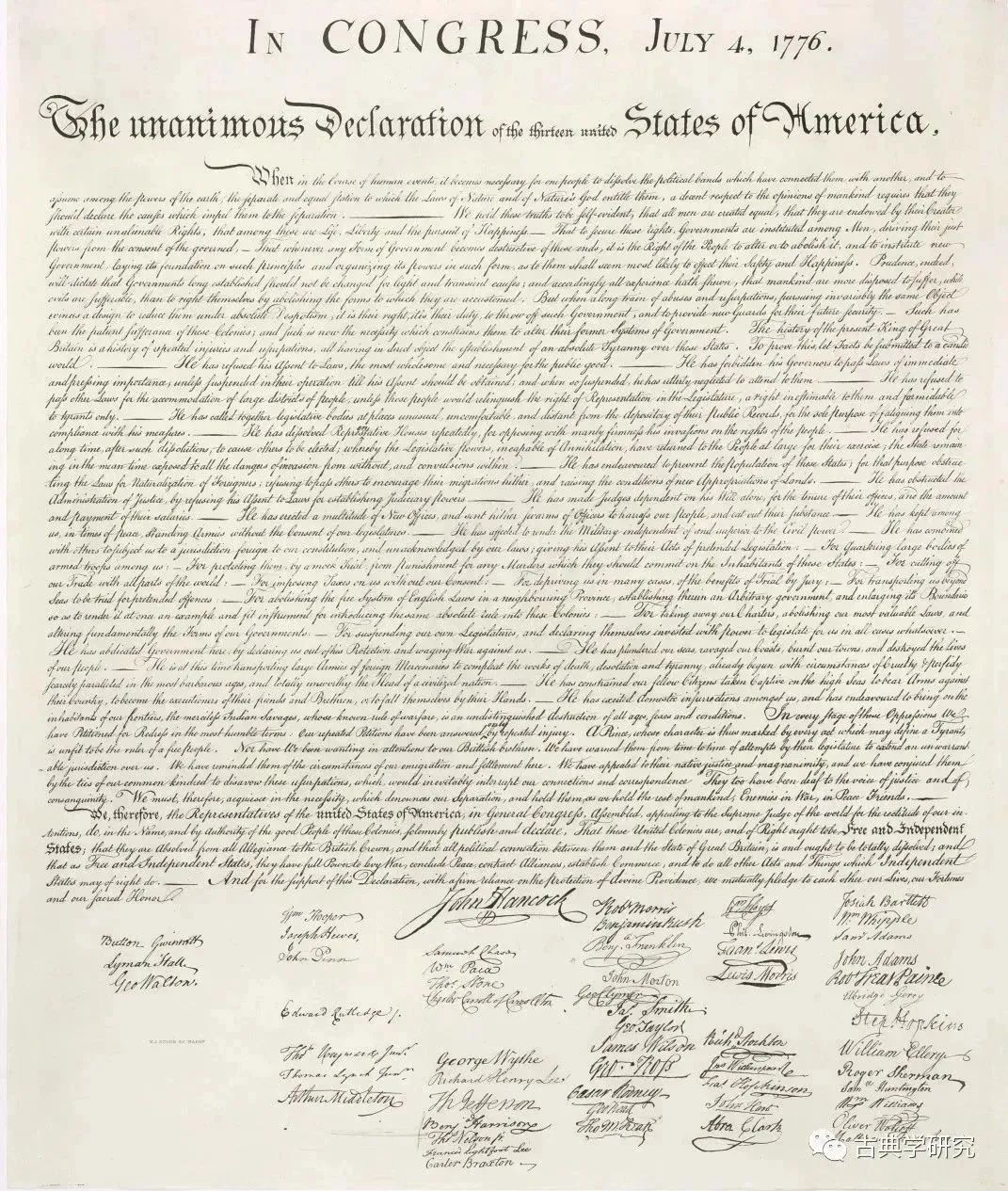

▲ The unanimous Declaration of the thirteen united States of America

事实上,上面讨论的困难,与阐释此书必定会遇到的根本障碍有关。导论以援引《独立宣言》中的现代自然正当说开始。无论是历史主义的拥护者,还是事实与价值之分的拥护者,他们所作的现代批评都无法挫伤现代自然正当,因为他们的前提都有问题。但是,现代自然正当从一开始就认可了一种“个人主义”(individualism),这种“个人主义”已被证明比现代学说对个人性(individuality)的约束更有力。“当自由派们……不得不在自然正当和丝毫不受束缚地对个人性的培养之间做出选择时”(页5),他们选择了后者。在好几章里谈到的个人性的现代学说是对自然正当至今最有力的解决,其固有的难题迫使我们想到返回古典自然正当。在《自然正当与历史》的最后一段,我们读到:

古人与今人之间的争执,最终关注的——也许甚至从一开始关注的——就是“个人性”的地位。

但是,古典的自然正当“与一种目的论的宇宙观联系在一起”,而目的论的宇宙观“似乎已被现代自然科学摧毁”(页7-8)。“我们面对的这种根本性的两难局面,缘于现代自然科学所取得的胜利”(页8)。相应地,施特劳斯将《自然正当与历史》的考察范围局限于“能在社会科学的范围内加以澄清的自然正当论的问题”(页8)。以社会科学进行的论证仅占据了第一、二章,而且只涉及“历史”及“事实与价值”之分,并没有触及到目的论。由此造成的明显结果是:施特劳斯似乎并未讨论复兴古典自然正当论所面对的那个最迫切的问题。那么,尽管《自然正当与历史》把自然问题作为决定性的问题,但它仅是一部从未寻求解决这一问题的历史著作吗?

一

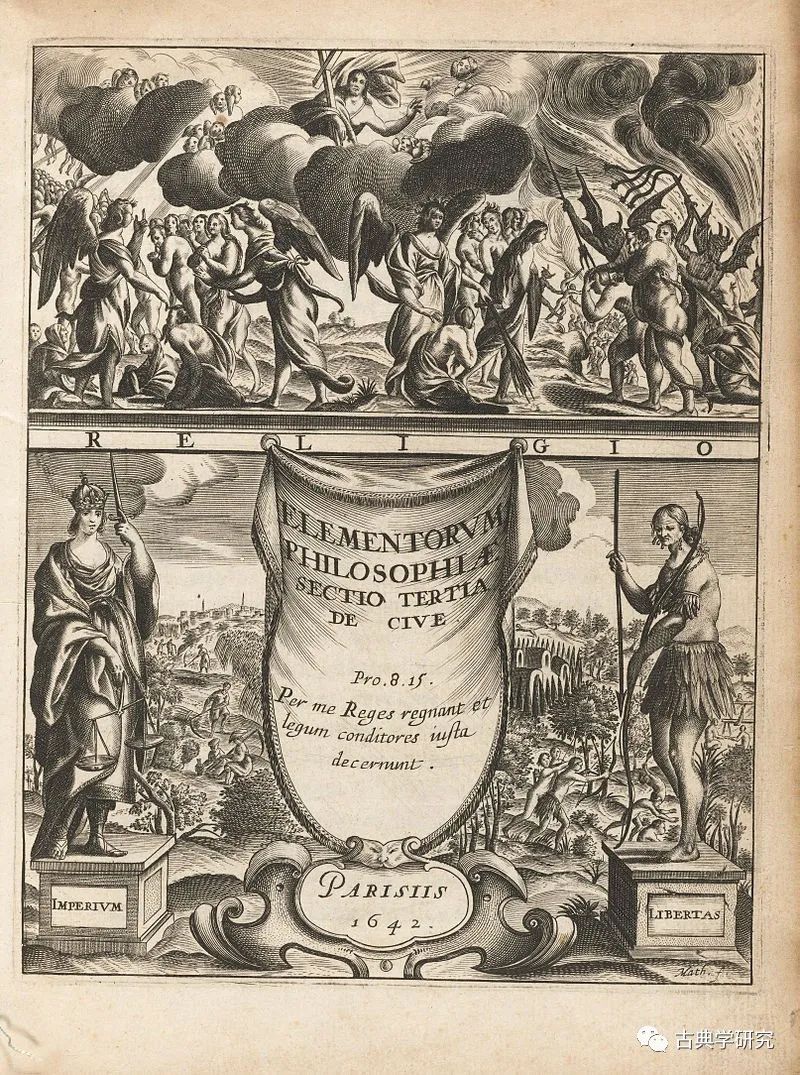

在我们探讨的一开始,必须澄清施特劳斯在《自然正当与历史》中对目的论(teleology)的处理。初读此书就可以看出,目的论问题居于其讨论的核心。所有的古典自然正当均预设了目的论,所有的现代自然正当论均预设了对目的论的否弃。对目的论的否弃,是现代性开端不可或缺的一部分,这一点已成共识。但在此语境中,独特的霍布斯式对目的论的拒绝起着决定性作用。这位现代自然正当说的创立者,把征服自然作为哲学的目标,并声称人类只知道他们自己创造的东西,由此启动了朝向对历史的发现和历史主义兴起的进程。

“历史”限制了我们的视野,一如有意识的建构限制了霍布斯的视野:“历史”还通过使人淡忘整体或永恒,起到了抬升人及其“世界”的地位的作用”。(页179)

因而,从霍布斯入手的“现代”卷(第五、六章)旨在说明“当代”卷(第一、二章)中的历史主义起源。更充分和更确切地说,古人观点(第三、四章)与今人观点(第五、六章)之间的争论决定性地开启了目的论问题,而这根本上又等同于古人与尼采、海德格尔之间的争论(在“当代”卷中,尤其是第一章)。

现在,我们转过来考虑施特劳斯在导论中对目的论的引入(页7-8)。施特劳斯可以用两种方式解决他提出的目的论问题。其一,他可以否认,现代自然科学为拒斥对诸天(heavens)的目的论描述提供了充分的基础。其二,他可以为古典目的论辩护,最终证明目的论是古典自然正当不可或缺的一部分。施特劳斯兼用两者。他指出霍布斯的自然哲学根本上缺乏条理,并坚称它的“形而上学中立性”是典范性的:霍布斯的自然哲学“符合‘科学的’一词的当今含义”(页174,266)。此外,他还将目的论作为古典自然正当不可或缺的一部分予以捍卫,但是,他并未提到古典目的论的最著名的形式:亚里士多德关于诸天的目的论形而上学。

施特劳斯意欲捍卫的“苏格拉底意义上”的哲学,是对于人的无知的知识;这即是说,哲学是关于人们不知道什么的知识,或对基本问题或基本选择的意识(页32)。苏格拉底意义上的哲学不同于亚里士多德、廊下派或任何其他古典意义上的哲学,对这种哲学的选择,总领着第四章的结构。

二

《自然正当与历史》前两章处理“历史”和“科学”,施特劳斯把这两者视为当代生活中最强大的力量。两者都是拒斥自然正当的根源。

全书整体上分成这样相对的几组:第一、二章是“当代”卷,第三、四章是“古代”卷,第五、六章是“现代”卷。考虑到第五、六章的篇幅,施特劳斯本能轻而易举地把“现代”卷分为四章:他在表层调度上更喜欢成双成对的结构。第四章的“古典自然正当”,是每条思路的起点或说终点,也是所有学说的起点或说终点。第四章在其分量上居于“中心”,同样,如果我们把导论计算在内,并把第五、六章划分为四个部分,它依然在形式上居于中心。最后一章回到了第一章,并与第一章构成一对:讨论历史转向的第五章为论述历史主义的第一章作了铺垫。因此,在第六章中,“柏克为‘历史学派’铺平了道路”;在第一章中,施特劳斯以“历史学派”开始对历史主义的论述,但只字未提柏克(页316,13)。

借由读者将结尾与开头联系在一起,此书似乎成为一个整体;它不再是一部自然正当的线性“历史”。这个整体由一对对组合构成,有些组合很容易看出联系,常常是一方为根,另一方为果,有些组合则完全相异,很难放在一起思考。

同样,第一章就是一系列连续的组合。我们首先得知,必须区分历史主义与习俗主义,因为前者否定“哲学的观念”而后者接受“哲学的观念”。历史主义有两种形式:素朴的或“普通的”历史相对主义,以及“极端的(‘存在主义的’)历史主义”。历史相对主义是自相矛盾的;极端历史主义放弃了对理论真理的诉求,从而避免了自相矛盾。构成二者的基础都是“历史的经验”,“历史的经验”有两个前提,一个是时间性的,一个是非时间性的。非时间性的前提被证明起着决定性作用。极端的历史主义对立于哲学:一方否认整全的可理解性,另一方则教条式地假定整全的可理解性。相应地,哲学的概念分成“哲学的观念”与“苏格拉底式的哲学观念”。只有后者提供了一个决定性的根基,用来回应极端历史主义——回应海德格尔。

为了树立“哲学的观念”对自然正当问题的优先地位,施特劳斯对比了历史主义与习俗主义,以此开始了第一章。“习俗主义的根本前提,无非就是把哲学视为把握永恒的努力”(页12)。历史主义认为,“所有的哲学化本质上都属于某一‘历史世界’,某一‘文化’等等——也就是柏拉图所称的洞穴”(页12)。哲学的可能性只是自然正当的必要条件而非充分条件(页35)。如果哲学不可能,自然正当将陷入无助的处境;如果哲学可能,自然正当的问题则就是开放性的。

在不同章节、甚至在同一个章节内,施特劳斯在两个层面之间来回穿插,一个层面是哲学的可能性,另一个是更深层次的自然正当问题和其“充分条件”。第一章在第一层面上表明,历史主义使哲学变得不可能,从而也使自然正当变得不可能。因此,施特劳斯在第一章的“观念”(idea)一词限指两个东西:“哲学的观念”和“自然正当的观念”。不过,施特劳斯区分的两个层面并不总是截然分离。这是因为,正是对一种特定形式的自然正当——现代自然正当论——的批判,最早引发了对“哲学的观念”的历史主义批判。

历史主义否认哲学,习俗主义仅否认自然正当,这二者存在于不同的层面。它们看上去运用了相同的论证。人们对正确和正义的意见形形色色且转瞬即逝,从这一点出发,历史主义和习俗主义都做出结论,否认有不变的正确和正义。无论是在哪一方,这都证明仅仅是表面现象。二者都要求有关不变性的特别假设。我们从第三章中的主题性论述得知,习俗主义必定要最终假定(比如)人天性就要寻求自己的善,或者假定善的就是令人愉悦的。习俗主义——至少在它卓越的拥护者那里——意识到了自身的前提。在解释历史主义时,施特劳斯的任务非常艰巨。他必须表明历史主义的非历史前提是什么,还要表明历史主义没有意识到这些前提。由此带来一个问题:历史主义对这些前提的无知,是否由抛弃了“哲学的观念”所致?

施特劳斯认为,历史主义是个单一的现象,分为素朴的(理论的)历史主义与极端的(“存在主义的”)历史主义(页25,31),二者既是连续的,也是不连续的。素朴的历史主义起源于“历史学派”中显赫的保守派对1789年革命者的自然正当说的回应。它在“历史的经验”中登峰造极(页20-22)。历史的经验向后指:它的前提预设要么等同于、要么植根于“历史学派”所反对的同一个自然正当论。它同样也向前指:极端的历史主义接受了历史的经验,但并没有严格地反思此经验的前提预设。

因而,“历史的经验”是一个三项历史序列——现代自然正当、早期历史主义、极端的历史主义——的中间项的实质。历史的经验似乎仅建立在经验证据之上,这些证据表明,人类以往的思想无不形形色色,残缺不全又前后不一,而且转瞬即逝。事实上,它的力度依赖于第17段阐述的两个潜在的信念或假设。这两个假设是第一章的核心,施特劳斯对每一个假设都给出了一个双重表述,第一重表述对应现代自然正当论,第二重对应历史学派和早期历史主义。每个双重表述内在的一致性就是现代自然正当和早期历史主义之间的纽带。

在我们看来,所谓“历史经验”,是对思想之历史的鸟瞰,也就是在两种信念的联合影响下看待思想的历史:一个信念是相信必然的进步(或说不可能再回到从前的思想),另一个是相信多样性或独一性的至高价值(或说所有时代或文明具有平等的正当)。(页22)

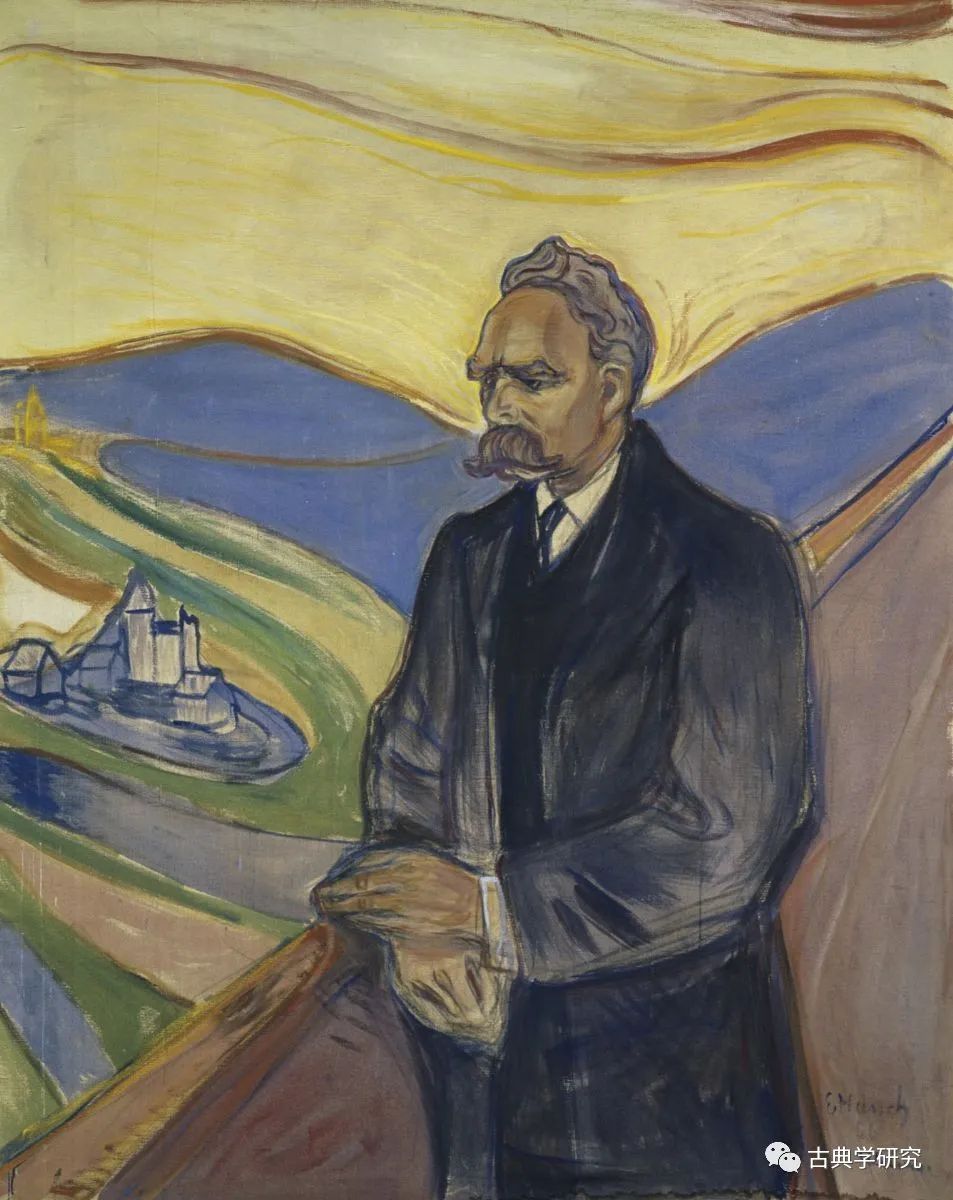

在第二个或“非时间性的”前提中,同一性在于“个人性”或这样的信念:真实的就是个人的。在讨论极端历史主义时,施特劳斯将这两个前提约简为一个:尼采对“悲剧生活”的偏爱(页26,脚注)表明他接受个人性,即接受“历史学派的基本前提”。但是,1789年的革命者的自然正当观认为,“自然的永远都是个人的”(页14)。个人性将施特劳斯所说的历史主义之历史的三个阶段连接在一起。

在现代自然正当的创始人霍布斯看来,“个人”之所以是个人,正是因为,个人的自我不是由与他人的任何关系组成,也不是由与任何恒定或永恒的事物——无论是上帝,还是古典唯物论的终极原子个体——的关系组成。从霍布斯式的个人出发,施特劳斯在第五、六章上溯到了“历史”;但这种“人本主义的”(humanistic)或政治的发展过程要求第五、六章提供“宇宙论的”补充,以便简单说明“真实的就是个人的”这一论题。霍布斯式的个人处于自然状态之中,他的独居很糟糕,但这仅仅是因为他不安全。

另外,按卢梭的看法,霍布斯式的个人并非真正的自然人,因为他拥有理性、骄傲和其他激情,而这些都暗示着政治社会。卢梭对霍布斯式个人的纠正有一个假设,即自然状态与政治社会之间存在差别。霍布斯否认人天生的社会性,这是描述“对历史的发现”最显著的起点。卢梭比任何其他人都更证明个人性是好的。自然人的善预设了他的自由独立,所以,他必须去除理性和其他与社会相连的激情,以期独立。在卢梭思想的第一阶段,他有这样的发现:做现代意义上的个人就是做一个非人或亚人(inhuman or subhuman)。历史进程神秘莫测,其中的因果关系交织着必然和偶然,人类在这一进程中获得了人性(例如人的理性和语言),却丧失了天生的自由。卢梭试图在人从历史中获得的自然(nature)的基础上,重建个人的善或自由,但对历史的神秘进程的根本依赖仍然毫发无损。可能,对好人或好公民的描画,只不过是在描述一个至今偶然长成的人。

人的自然是被历史地决定的,但人的知识并非如此:个人性的前提最终导致存在的历史特性,而存在的历史特性与超历史的知识的可能性构成张力。卢梭和黑格尔发现了一种“绝对时刻”(页273,315,29),似乎提供了解决的方法。在绝对时刻中,个人性的历史特性显示为永久正确的知识。然而,没有经过非历史的或“理论的”推理(这样的推理掩饰了“对历史的发现”的全新洞见),就不可能建立这一时刻的绝对性。只有极端历史主义放弃了理论理解的层面,调和了历史的个人性与时间性,也就是“存在与时间”。

然而,尼采及其后继者们说,我们必须“转向”存在或实在。只要我们假设实在是可被理解的,就存在着困难。但是,人的思想深嵌在历史性中,这种认识是人在原则上不可理解的盲目命运的显露,是在某些时候向某些人的显露,而且可能只显露一次。这不就是“绝对时刻”吗?一方面,这位极端历史主义者否认历史已达到终结;另一方面,他又说或暗示说,历史性的显露绝对高于一切先前的“前历史主义的”思考。要借助各种“经验的”历史证据“证明”这种优越性,他就不能不退回到理论的、非历史的推理。

历史的显露有着神秘莫测的根基,这一根基隐藏着,但是,不同于哲学家的诗人、思想家、政治家的创造性活动能把它拉出隐藏之所。[2] 它不能离开个人的创造性活动(即真正的历史事件)而独立存在;它依赖于人类的行为。“最高原则本身与整全的任何可能的原因或诸原因无关,它是‘历史’的神秘领地,它和人而且仅和人结合在一起”(页176)。施特劳斯使用很可能暗指海德格尔的语汇,以陈述由此导致的困难。“如果没有人类的话,还可能有entia[在者],但是不可能有esse[在],也就是说,在没有esse[在]的情况下,仍然有可能有entia[在者]”(页32)。[3]

极端历史主义论点的另一面是它对哲学之可能性的批判,而且尤其针对着哲学的古代或古典形式。如果自然正当可能,那施特劳斯难免会与这种批判交锋,这在“古代”卷的第3、4章中最为明显。哲学做出教条主义的假设,认为整全是可知的,即可以被理解(页30)。“整全本身被等同于那可理解的整全”。施特劳斯本应注意到,这是对现代理性主义、尤其是对笛卡尔理性主义的标准反驳;对人的心灵而言“清楚和明白”(clear and distinct)的东西,被武断地等同于事物的实体。虽然古典哲学是这一现代错误的最终源头,但显然是这个反驳造成了它的现代结果。用笛卡尔的话说,上述武断的等同使得整全有可能被看作一个要由“主体”征服的 “客体”。

这一古典的假设为现代哲学创立者们的技术目标——培根、笛卡尔和霍布斯的“征服自然”——提供了渺茫却必要的基础。“古今之争”因而废止。古代哲学的首要意图是理论性的或沉思性的,而现代哲学的意图是让人类成为“宇宙主宰”,不过,两者的对立被一个形而上学传统所取代,这个形而上学传统源自古代,却孕育出现代技术型的大众社会。如果整全是可理解的(或“合乎规律的”,用现代物理学的说法),那它就是可预测的和可控制的。现在,这一主导性假设的根源已经自我揭示出来,那就是教条主义地把最高意义上的“存在”(to be)等同于“永远存在”(to be always)。

我们已经清楚,在第一章中,施特劳斯意在用一种“苏格拉底意义上的哲学”、而不是用“哲学的观念”来回应极端历史主义(页23,32,35)。“哲学是对于人的无知的知识,也就是说,哲学是关于人们不知道什么的知识,或者,哲学是对那些根本问题,因而也是对那些与人类思想相生相伴、为解决这些问题可以做出的根本选择的意识”(页32)。哲学要成为可能,并不要求必须有“唯一能超越一切变化”并与事物“相分离”的“观念”(参《城邦与人》,页119-120)。它要求的只是“那些根本问题总是一样的”(页35)。与对苏格拉底主义的这一理解一致,“观念”在施特劳斯全书中的用法与柏拉图笔下苏格拉底口中的观念相去甚远。“观念”是个根本问题,从这一视角,我们就可以理解第三章缘何题为“自然正当观念的起源”:观念可以逐步地形成。

三

在《自然正当与历史》中,仅有一章充分检审了一位20世纪的思想家,也仅仅是在这一章中,施特劳斯把反讽(irony)变成了取笑和讥嘲。也仅仅是在有关韦伯的这一章中,施特劳斯讨论了一个有些肃穆的问题,即“哲学与神学之间的世俗斗争”(页75)。

第二章的主题是,依据当代的或至少是韦伯式的“科学的观念” 拒斥“自然正当的观念”。韦伯认为,科学方法是自律的,或说不需要以实在的性质进行的哲学解释。韦伯的方法是“形而上学上中立的”或“当今意义上的‘科学的’”方法(第六章,页266)。因此,第二章似乎与第一章处于不同的层面:它关注的不是哲学的可能性,而是回答正当生活这一问题的最终答案,或者说,它关注的是自然正当的可能性。方法似乎决定了伦理,因为方法规定了区分“事实”与“价值”的必要性,并宣称能够作理性裁决的只有前者。韦伯影响了许多人,但和这些人不同,他并不曾下此结论。为了树立价值与事实不同的观念,有必要表明,各种价值之间、或者“关于正确和善的各种不变原则”之间,有多种不可解决的冲突。伦理决定方法。更确切地说,对伦理进行的探讨揭示了伦理自身的不可能性,同时也建立了方法的必要条件,即对“事实”领域与“价值”领域的区分。但是,一种专注于探究事实的生活,其合理性显然依赖一种价值:科学的价值。同一个论证建立了科学之事实领域的合理性,也建立了研究这一领域之科学的不合理性。

这个结果似乎表明,抛弃了“哲学观念”的“科学观念”足够愚蠢。不过,施特劳斯好像接受了韦伯的看法,认为这二者同进同退。对韦伯来说,“关于正确和善的各种不变原则”之间的终极冲突,是“宗教信仰”与“科学的观念”的冲突。施特劳斯尝试“用更准确的方式说明,当韦伯说科学似乎不能够清晰或明确地说明自身时,他心中到底想的是什么”(页74)。所谓“更准确的”方式,就是诉诸“哲学与神学之间的世俗斗争”。

根本的问题就在于,人是否能唯凭自己的自然能力获得有关善的知识——没有了这种知识,他们就不能个别地或集体地指导自己的生活,或者,人是否为了这种知识而必须依赖神圣的启示。(页74)

韦伯错了:这种冲突并非不可解决,而是偏向了启示。不过,对施特劳斯而言,对韦伯式科学的合理性的最后一击,似乎是个得不偿失的胜利。如果说,作为一个理性的选择,哲学是不可能的,那么自然正当也就前景暗淡。《自然正当与历史》站到了十字路口。然而,施特劳斯对此毫无在意,甚至不加批驳就终止了第二章中哲学被启示战胜的论证,并戏谑地离开了战场,“让我们赶紧从这些可怕的深处回到表面来”(页75-76)。这是《自然正当与历史》中最让人好奇的时刻。

施特劳斯煞费苦心,用自己的方式精确说明韦伯暗含的意思,我们就从这一观察开始。“更准确”的方式也就是他所称的哲学与神学之争的“鸟瞰”(bird’s-eye view)。这让我们想起前面引述的“历史经验”暗含的“鸟瞰”(这个短语只出现了两次),即被施特劳斯判为谬误的观察。实际上,《自然正当与历史》中的“鸟瞰”,与施特劳斯在其1930年论述斯宾诺莎和圣经宗教的早期著作中的观点一致。在这两部书中,哲学不能驳斥启示的可能性,这一前提对于哲学选择的合理性而言,是灾难性的。

在1930年的著作中,施特劳斯认为正统信仰(orthodoxy)比斯宾诺莎的现代理性主义更优越;不必去考虑与前现代哲学的关系,毕竟它不是个活生生的选择。1962年,在为《斯宾诺莎的宗教批判》一书英译本写的序言中,施特劳斯从两个方面批评了自己早期的观点。

正统信仰通过理性哲学的自我毁灭取得的胜利,并不是一个纯粹、绝对的幸事,因为它不是犹太正统信仰的胜利,而是任何正统信仰的胜利。(页115)[4]

同时,施特劳斯开始相信,回归到前现代哲学是可能的。“其他的观察和经验肯定了这一怀疑,即告别理性是不明智的”(用斯宾诺莎的话说)(同上,页31)。

如果我们循着宗教和哲学的主题进入“古代”卷,那么,我们也能在《自然正当与历史》中发现施特劳斯1962年的自我批评。根据第三章的说法,哲学在其开端就与“诸多正统”或诸多“神圣法典”相对抗,从而取代了第二章中哲学与一个“启示”的对抗。各种神圣法典之间的“冲突”(页86-87),是哲学最初出现的必要条件。对“前苏格拉底派”来说,在“哲学的观念”出现之前,启示或“超人的信息”(页87)的地位是稳固的。但施特劳斯的自我批评还要求另一个阶段。在第四章的苏格拉底式哲学的概念中,“神圣法典”并未被取消,而是被恢复到那些根本选择之中(页125),不过,它们并未丧失其多样性或相互间的矛盾。

(未完待续)

注 释

延伸阅读

施特劳斯与古今之争

刘小枫 选编

455页,2010年

华东师范大学出版社

● 《古典学研究》新刊 | 于璐:西塞罗论自然法和理性的限度

● 中文版首发 | 施特劳斯遗稿:霍布斯如何用自然权利颠覆自然法

● 新书上市 | 《斯宾诺莎的自然法革命》(张清江译,林志猛校)

(编辑:李舒萌)

关注我们