狄多的悲剧

编 者 按

本文作者为伊默斯(Herbert H. Yeames),译者为王承教,选自《〈埃涅阿斯纪〉章义》(王承教选编,王承教、黄芙蓉等译,北京:华夏出版社,2009年)。本次推文删除全部注释,有兴趣读者可参看原文。

缪斯女神啊,你为何用高洁的维吉尔反对我?

他讲的都是谎言,玷污了我贞淑名节呵。

——《帕拉丁纳选集》,xvi. 151

对现代的读者而言,在狄多的塑像前,希腊诗人以她的名义写下的这些诗句可能会让人觉得奇怪,因为正是由于维吉尔,不幸的狄多才声名遐迩——这声名如此真实而生动,我们甚至因此忘记了她曾经的污点。简言之,对我们现代人而言——数千年的变迁之后,我们的观点发生了多么大的改变啊——狄多故事中的耻辱,已完全从其女主角身上转移到其男主角身上了。而且,在最真实的意义上而言,这耻辱恰是评论的绊脚石,是理解这部诗歌的最大障碍——若非存在这个问题,这部诗歌的诉求就会被认为“具有普世性”了。无可否认,对那些要面对现代社会之男女学生的老师而言,狄多故事——作为文学,它是如此伟大,根本没有任何可能性被排除在课堂教学之外——乃《埃涅阿斯纪》中最难解决的部分。

我们不愿意容忍爱情要么被罪恶所毁伤,要么被责任本分所悖阻。爱人们劳燕分飞,无论出于何种原因,都与我们最好的心境不合,除非是因为死亡,而这死亡的力量也只是一瞬间的事儿,又或除非是某种可以超越死亡而不仅仅是他的痛楚的极高的荣誉。

我们已经习惯于认为,爱情故事当是所有小说的主要部分,并在文学作品中给予了它较之在生活中全然未曾有的更高地位。简言之,对我们而言,罗曼史取代了史诗和戏剧,因此,我们损失惨重。古代文学中,爱的激情鲜少有充分的表现,最好的情况下不过是一个插曲,而最糟糕的情况下则是致命的疾病——与悲剧相关联。许多现代文学都多愁善感,缺少关于压倒性的运数、命运和责任本分等强劲的概念,而且,现代文学还充满了因种种厚颜无耻的理由而导致的对爱的不忠。我们,作为多愁善感的现代人,寄希望于维吉尔未曾让他的男主角扮演过如此糟糕的角色。我们的动机或许很高尚,但在我们的态度中,却有某些的的确确华而不实的东西(此处借用了洛奇 [Lodge]教授的话):事实上,我们在判定维吉尔时,就好似当今的小说家,打算让我们的笔下的人物雅致而高贵,让我们的男主人公屈从于感官的诱惑,然后再通过抛弃这个可爱的女人(他滥用了她的盛情)而放大他的这一弱点。

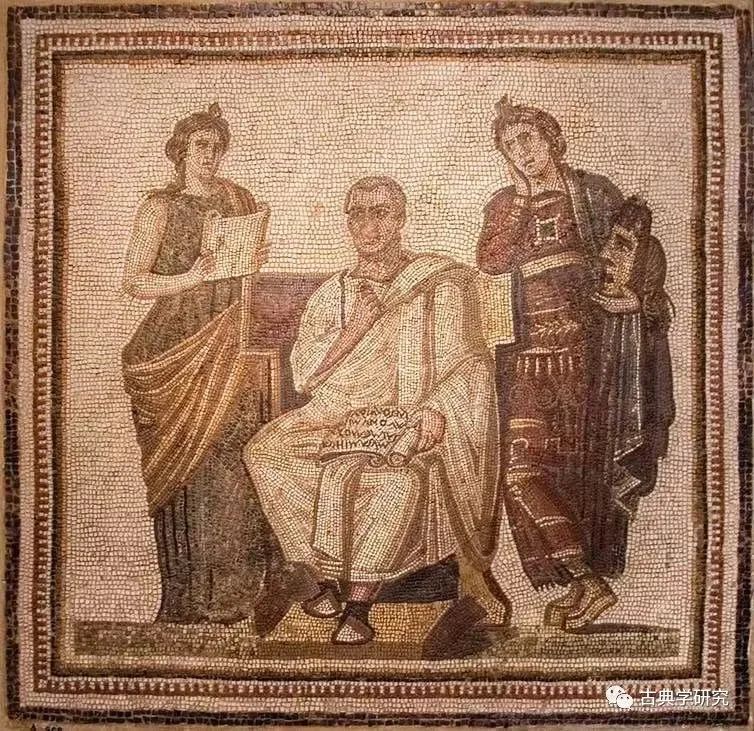

▲ 维吉尔(Virgil,B.C.70-B.C.19)

但(幸运的是)维吉尔并不是小说家:他是史诗诗人,在狄多的情节中,他至少也是个戏剧诗人,他根据狄多传奇给定的素材,在文学惯例给定的框架下工作。无论如何,我们都应该感激,跟埃涅阿斯脱不了干系的才只有一个耻辱而已,在模式和素材方面,维吉尔已经做出了极大的改进。这些素材包括:阿波罗利乌斯(Apolonius)介绍的故事:伊阿宋和许普西皮勒(Hypsipyle)私通之后,又和美狄亚产生了美好的爱情;荷马描述的奥德修斯的故事——在忠诚的佩涅洛佩焦心如焚地期待着他归来时,奥德修斯则先是投入了神女刻尔克(Circe)的怀抱、然后又耽于和女神卡里普索(Calypso)的爱情;据传说,埃涅阿斯自己便和得洛斯国王阿利乌斯(Anius)的女儿传出私情,接下来在阿卡迪亚,又和科多涅(Codone)与安特斯莫涅(Anthemone)多有风流韵事。

洛奇教授承认,维吉尔打算让他的男主角“成为人类的高尚者。”这个时候,如果我们和洛奇教授一道,发现埃涅阿斯“道德低下”,我们是要得出结论说维吉尔没做好,还是宁愿——带着那种处于伟大诗人脚下的渺小的批评者具有的谦逊——得出结论说,我们理解错了、我们的观点有问题呢?可以想象,这完美的诗篇让狄多成为如此引人注目的悲剧人物,却竟然在刻画他(维吉尔)拣选的男主人公时一败涂地!狄多悲剧在我们心中所激起来的情绪,应该能净化我们的思想,而不是让我们迷失了路径——正是通过这条路径,但丁最尊敬的导师将引导我们,“跟随着他的脚步(dietro alle poste delle care piante)”。

我们必须认识到,我们对本能而言既符合本能而又光荣的第一判断实际上“华而不实”。我相信,对一个有洞察力的读者——该读者会为了完成理解埃涅阿斯的任务(这是一项需要付出真正努力的任务)而引入古代思想模式、古代文学惯例方面的知识,且首要的是,他必须对维吉尔的目的和理想具有真正的洞识——而言,这一点将会变得很清楚。

研究任何古代艺术作品,对它们进行评价,其要旨就在于,我们必要抛下现代的偏见、联想、甚至是同情,让我们尽可能地——无论如何都还不够——置身于艺术家所在的地点与时代。这一要旨对于恰当地判读菲尔丁(Fielding)的小说、莎士比亚的戏剧、波提切利(Botticelli)的画作,与对于欣赏希腊戏剧和经典史诗来说同样重要。在我们开始理解诸如《俄狄浦斯王》这样的经典作品之前,我们不得不接受雅典剧场的惯例和古希腊已有的神话传说。这必然要求我们做出某种努力,暂时忘记现代性的直觉意识与先入之见。只有当我们真正地做到了这一点,我们才会如亚里士多德面对上佳悲剧的完美艺术时那样兴奋不已,意识到它的不可抗拒性和“普世性”。

▲ 狄多与埃涅阿斯会面,Nathaniel Dance绘,1753-1782年

任何阅读过《埃涅阿斯纪》卷四的人都会意识到,它也是一部伟大的悲剧。这部悲剧与《阿加门农》和《李尔王》相比也毫不逊色。遗憾与恐惧的情感被最大程度地激发出来了,对这部悲剧之女主角的同情是如此的强烈,我们甚至因此差不多暂时忘记了这部史诗的男主角——或者因他在这部戏剧中的作为而对他感到憎恶。这正是应当发生的情况,因为狄多是戏剧的主角,而戏剧中其他的人物对这一主导角色而言,都只起适当的配合作用。

古人也意识了这一点,认为狄多故事是一部戏剧。很奇怪的是,瑟赫维乌斯(Servius)似乎认为这是一出喜剧,而不是悲剧:“差不多是喜剧风格的,对爱情的处理并不怎么有趣。”这很有意思,至少在表现古人观点和我们观点的差异时是这样。严肃认真的现代批评家们曾经指出,[莎士比亚]创作夏洛克(Shylock),是用来供我们嘲笑的!然而,古人会很难想象得出把爱情作为戏剧的主题:看看欧里庇得斯因为在戏剧主题方面的创新而承受的责骂吧。瑟赫维乌斯很可能是在就此表达一种传统批评的感观而已,而不是意图去表明,在狄多情节中,他发现了什么好笑的东西。较少批评性但却更加正确的是:大众趣味发现这个情节乃《埃涅阿斯纪》中最有趣的部分。马克罗比乌斯(Macrobius)就曾经提到,《埃涅阿斯纪》卷四大受欢迎,而奥维德(Ovid)也这样讲过,为了表示对自己在爱情主题处理方面的歉意,他在写给奥古斯都(Augusitus)的信中曾有引用:

而且,您蒙福的《埃涅阿斯纪》的作者维吉尔,他已经把他“战争与英雄”带到推罗人的居处,整部作品中没有那个部分能比描写这段孽缘的章节更引人入胜(《哀歌》,卷ii,行533-36)。

根据马克罗比乌斯所言,这个故事(fabula)实际上当在罗马的舞台——或许我们应该称之为杂耍剧场(the vaudeville stage)——上演。针对维吉尔改编阿波罗利乌斯的伊阿宋和美狄亚的爱情故事而获得的成功,马克罗比乌斯评论说:“他成了多么受人欢迎的作者啊,借助表演者们不断的表演和吟唱,发狂的狄多的故事广为人知。”

作为一部悲剧,狄多故事符合亚里士多德在《诗学》(Poetics)中确立的所有规范。该故事激发并净化了由高贵人物(亚里士多德承认,即使是女人也可以是高贵的,虽然是高贵中较次级的种属)因为失误或过失而非罪恶或堕落、从幸运走向灾难的景象所引起的遗憾与恐惧的情绪。狄多故事属于亚里士多德所谓的怜悯(pathetic)那个类型的悲剧,此类悲剧的动机是激情,亚里士多德引证索福克勒斯(Sophocles)作为这类悲剧最突出的范例。随着戏剧行动程度的增加,狄多的激情也在相应地增长。无论如何,她的感情都不是被描述刻画出来的,而是通过言辞表现出来的。

▲ 狄多与埃涅阿斯一起打猎,Jan van den Hoecke绘,1630-1635年

很清楚的是,卷四差不多有一半的篇幅都是对话,而在这些对话中,又大半都是狄多所言。对埃涅阿斯讲的第一段言辞(行305-30)表达了她的痛苦错愕和哀怨求诉,第二段言辞(行365-87)由于明白他心意已决而充满了讽刺与愤恨,接下来,埃涅阿斯离场,狄多抛却自尊,并通过她的妹妹安娜(Anna)做出了最后的卑躬屈膝的请求(行416-36),然而,该请求未能成功,这无可挽回地导致了悲剧的产生,最后,愤怒爆发,作报复之恨声。并在看到埃涅阿斯扬帆出海(行590-629)后,她带着女王的尊严并某种程度的屈从自杀身死(行651-62)。

布景 | 迦太基,女王的宫殿前。 | |

人物 | 维纳斯(配角) 狄多(主角) 安娜(第三角) 埃涅阿斯(配角) 阿卡特斯(第三角) 港口来的信使(配角) 王宫来的信使(主角) 腓尼基女人组成的合唱队 | |

序幕 | 第一场 | 维纳斯念开场白,简述埃涅阿斯的故事、她针对狄多的计谋(卷一,行657-94)以及这计谋的成功施行,并交代她和尤诺之间的协议(卷四,行90-128)。 |

第二场 | 狄多和安娜(卷四,行1-67)。狄多一早出门,如伊菲革涅亚(Iphigenia)一样,向着空旷处述说她的噩梦,如菲德拉(Phaedra)一样,想要使自己发热的头脑平静下来,此时,同情她的妹妹正好扮演了菲德拉奶妈的角色;狄多作忏悔并重提誓言,安娜劝解;然后,她们回到王宫去献祭。 | |

进场歌 | 歌队聚集在一起谈论针对狄多的流言蜚语;她们歌唱狄多的过往经历(卷一,行340-68),诉说游猎及其后来的结果,并对狄多的行为进行评价(卷四,行68-89;卷一,行29-218),还谈到谣言女神法玛(Fama)的力量及狄多反应。 | |

第一幕 | 第一场 | 埃涅阿斯和阿卡特斯(卷四,行219-95)。埃涅阿斯告知天神送来的消息,让阿卡特斯去叫特洛伊人最好出发的准备。他前去见狄多。 |

第二场 | 埃涅阿斯和狄多(卷四,行296-396)。晕倒在地的女王由其随从抬进王宫之后,埃涅阿斯稍作独白,交待清楚最后几个诗行。 | |

第一合唱歌 | 歌唱爱情的力量,它让狄多无法抗拒。歌唱命运的力量,它让埃涅阿斯离去。歌队隐晦地提到特洛伊,并猜测特洛伊人今后的命运。 | |

第二幕 | 第一场 | 狄多和合唱队(卷四,行409-49)。狄多告诉歌队,她如何徒劳无功地派安娜前去恳求埃涅阿斯留下,又如何等待她妹妹回来。 |

第二场 | 狄多和安娜(卷四,行450-503)。安娜无功而返。狄多向妹妹诉说她的恐惧,并要求施魔法以解除心头的痛苦。她们去准备魔法。 | |

第二合唱歌 | 歌队唱诉埃涅阿斯准备离去、狄多准备魔法、海上等待着埃涅阿斯的风暴、狄多内心深处那狂暴的激情。 | |

第三幕 | 从港口来的信使告诉歌队,埃涅阿斯已经出发(卷四,行554-82)。 | |

第三合唱歌 | 歌队对这个消息给狄多带来的影响表示理解,希望魔法的咒语能够为她带来心灵的平静,并对天神们的手段表示奇怪,就伟大人物的不幸谦卑地发表评品。 | |

退场 | 从王宫来的信使告诉歌队狄多已经自杀(卷四,行504-53;584-705)。歌队表示同情但也无可奈何,就此结束这部悲剧。 | |

此处的第二合唱歌或可仿照《埃阿斯》(Ajax)中第二合唱歌的形式:一首充满了欢乐和解脱的歌曲:因为女王变换了她的情绪,决定要净化自己的激情,并服从命运的安排。第三幕或可再加一场,表现狄多在王宫外听到信使带来的消息、绝望地哭喊着冲回王宫的景象。最后一首合唱歌应该是一首预言歌,以使观众为后来的大灾难做好心理准备。

▲ 埃阿斯像,Giovanni de min绘,1778年

狄多悲剧曾经常被拿来和《埃阿斯》作比。它们处理的是同样的主题:天神所造成的疯狂(埃阿斯的高傲和狄多的弱点所带来的后果),结果都是蒙羞和自杀。而且,就戏剧外围的行动而言,狄多情节和埃阿斯故事的相似性也颇让人惊讶。在《奥德赛》中,埃阿斯在冥府中依然对奥德修斯心怀愤恨,因为奥德修斯是其蒙羞和死亡的无心的原因。当奥德修斯为之致哀,并乐意和他和解时,埃阿斯也依然故我——维吉尔描述狄多和埃涅阿斯在冥府相会之时,定是念兹于心:埃涅阿斯满怀遗憾,而现在的狄多却对他报以铁石心肠。

古代人认为,放纵的爱之激情乃疯狂,有关于此的证据颇多。在欧里庇得斯《希波吕托斯》(Hippolytus)中的菲德拉看来,爱情是天神派送的疾病。维吉尔也不断地提醒我们说狄多病了,“害了严重的相思病(tali peste teneri,行90)”、“爱得发疯的(male sana,行8)”、“如痴如狂(furens,行68)”、“如疯如狂,失去了理智(inops animi,行300)”、“满腹悲愤(concepit furias,行474)”等等。狄多经常被用来和欧里庇得斯的菲德拉和美狄亚相比较。这三个女人均是最悲伤的——如果不是最伟大的话——悲剧主题,即由爱转恨的研究对象。她们都是外乡人,都具有相对于罗马人和希腊人的克制而言颇显放纵和疯狂的奔放激情。但相较于另两位而言,狄多更具有女人和王者的特征,虽则她终死也未放弃愤怒和强烈的报复欲望,但她并未像菲德拉那样,对于侮辱过自己的男人,即使在自己身后也要以可怕的诽谤毁伤之,她也未像美狄亚那样,对于抛弃了自己的丈夫,以超常残酷的手段进行报复。

实际上,王者之气,混同着某种野性的骄傲,乃狄多之性格的基调——“做成这一业绩的领袖却是个女性(dux femina facti,《埃涅阿斯纪》卷一,行364)”。她堕败了,但当她所犯下的罪的果报到来时,却能重拾其尊严,并对自己进行惩戒,而不是因了自己荣誉被犯、誓言被毁和怠渎职责等理由,去惩罚自己的同犯。虽然她是个蛮族人,但她对丈夫的忆念的责任感却完全是罗马式的。她的耻辱感(pudor)来自罗马人从一而终(univira)的贞洁观(pudicitia),这基本上是与男人的美德(virtus)相对应的女人的贞淑之妇德。她曾庄重立誓严守此妇德(《埃涅阿斯纪》卷四,行24-29),正是这一点造成了悲剧的第一步。在屈服于自己所爱时,她一开始就违背了自己的良心,并忍受着痛苦的自责,而这种自我折磨终使她走向了疯狂。

因此,她的罪和埃涅阿斯的罪完全不同,在公正的评判方面,并不能适用同一种惩罚。促成其“婚姻”的风暴乃是其内心风暴的象征。虽然爱情得到了满足,但她并没有幸福,良心在折磨着她。尽管眼前没有什么危险,但从一开始,她便满腹狐疑,焦虑不安,担惊受怕,“即使看起来很安全,她却对一切都感到害怕(omnia tuta timens,《埃涅阿斯纪》卷四,行298)”,得不到来自“(你的)关心美德的心灵(mens sibi conscia recti,《埃涅阿斯纪》卷一,行604)”的那种平静安宁,虽然埃涅阿斯曾经庄重地唤起她的这种平静安宁。相反,无论如何蒙羞被辱、悔恨自责,埃涅阿斯本人从未曾完全失去这种平静安宁。

▲ 埃涅阿斯将离开迦太基,Alessandro Marchesini绘,17世纪初

无可否认,埃涅阿斯感到耻辱,并为此自责不已:他自己也做了不少恶梦,他认识到,自己和狄多一样,“由强烈的爱情而生的苦痛(在胸中)汹涌肆虐(duri magno amore dolorespolluto,《埃涅阿斯纪》卷五,行5)”。虽然,我们无须坚持,这些感情具有和现代作家赋予它们的那种同样的性质。古人并不关心丈夫的忠诚和贞洁,但维吉尔在道德情感方面远逾他的那个时代,甚至(这一点可能会被一些人否认)已经超越了我们的这个时代。在文学作品中,他可能第一个意识到了与此相关的罪的观念,因而,对人类的道德感而言,他所讲述的故事具有极大的贡献。当然,作为罗马人,维吉尔更加清楚的是,埃涅阿斯这一作为对罗马的不当之处,而非对狄多的不当之处。

至少,埃涅阿斯并没有违背什么誓言,他对狄多说的也不过是事实而已:“我也从未正式向你求亲,或缔结过婚约(《埃涅阿斯纪》卷四,行338以下)”。狄多也明白这是事实。她知道,惟有疯狂才会让她去惩罚埃涅阿斯,这一切都是她自己的错误行为招来的果报。她临死之前,内心深处的那个更高的自我摈弃了所有寻求报复的想法。通过对自己的惩罚,狄多挽回了她的声誉。奥维德将维吉尔隐含的意义显白地表达出来了,他以狄多的口吻说道:

贞淑名节毁了。我负了希凯乌斯,就惩罚我吧。不幸呀,为洗刷这耻辱,我就要去了(《女杰书简》[Heroides],卷vii,行97)。

根据古人对荣誉的定规,自杀是走出耻辱的惟一出路。怨叹之于耻辱就如同内科医生的良药之于不治之症一样,毫无作用,惟一有效的只有外科医生的手术刀,如埃阿斯慢慢意识到的那样:“一个高明的医生治疗脓疮应当开刀,而不是呜呜呜地对着它哭”。由于疯狂而暴怒失常者最好是在冥府里呆着,“活着疯了还不如死了”。因此,对于由绝望的激情引起的疯狂,自杀乃是一种“爱的治疗(remedium amoris)”。在奥索尼乌斯(Ausonius)的作品中,维纳斯对一个被轻侮的情人的建议便是:“傻瓜,你不能忘记爱人给予你的,也不能克服爱的力量……那么,菲德拉和狄多给你的建议就是去死。”因此,对狄多而言,死亡既是治疗也是惩罚:“你只有一死,这是你应得的。用宝剑斩断你的愁绪(《埃涅阿斯纪》卷四,行547)。”

▲ 狄多之死,Joseph Stallaert绘, 约1872年

狄多曾为希凯斯立下誓言(《埃涅阿斯纪》卷四,行24-27)。而现代观点的另外一个问题在于,我们无法理解这一誓言的严肃性。对这种誓言的违背必然会导致悲剧的命运。古人对誓言极为看重,以诅咒对誓言进行确认,一旦誓言被破坏,必要这诅咒不折不扣地实现。凭尤庇特和冥府之神的誓言尤其庄重严肃,连诸神之间的誓约也以冥河和冥府的力量作凭证。在赫西俄德那里,誓言被人格化为神,她将对伪誓者进行惩罚:“此外,不和女神又生了誓言女神,如果世人存心发假誓欺骗别人,她会纠缠不止(赫西俄德,《神谱》,行231)”。复仇三女神便是她的侍女,“复仇女神帮助誓言女神行责罚之事”,在罗马人那里,誓言女神成了冥府的同义词。

多纳图斯(Donatus)明确地认识到了狄多之死与她背誓之间的悲剧性联系:

剪去头发以结束生命,这是对违背誓言的惩罚。因为她曾经说过:“但是我宁肯大地裂开一道深沟把我吞下,或让万能的天父用闪电把我打入阴曹地府,淹没在朦胧的阴影和幽深的黑夜之中,我也不能昧了良心,破坏良心的准则。”(《埃涅阿斯纪》卷四,行24以下)

在对违背如此严肃的誓言的情形、对因忽视此种责任义务而导致的毁灭的描述中,维吉尔要做的,无疑是强烈呼吁罗马古老的道德准则。在维吉尔看来,罗马要实现其已定的伟大命运,惟有凭借其道德力量,因而必须恢复这种古老的道德。正是这种道德力量,罗马才得以在世界上获得其至高的地位。但要实现其至高的理想,达成世界大同,罗马在其道德力量的更进方面,还有很长的路要走。如我们看到的那样,责任,带有某种附加意义的责任,在维吉尔看来乃是罗马的命运。较之任何其他诗人,我们可以更多地在维吉尔的观念中发现历史运作的道德法则,在他的身上,富有更多的对“那梦想着未来的这茫茫世界的先知灵魂”的洞识。

维纳斯在这部悲剧中所扮演的角色,虽然与阿芙洛狄特(Aphrodite)在《希波吕托斯》中所扮演的角色颇多类似,但却不是欧里庇得斯笔下那种心怀恶意的天神。对埃涅阿斯及其未来的后裔来说,维纳斯充满母爱,仁慈宽厚。她好戏谑,但同时却又是掌管罗马运途的令人敬畏的女守护神、“罗马的母亲”。她对狄多激情的悲剧性结果并不负有责任,这一结果是因为背弃誓言和责任而招致的良心的报复,是天性的高傲对其自身的弱点和罪孽的惩罚。

▲ 维纳斯化作女猎手指引埃涅阿斯,Pietro da Cortona绘,1631年

如果存在邪恶力量的话,那就是尤诺。为了干预运数,阻止埃涅阿斯和特洛伊人昭明于世的命运,她不惜牺牲受自己保护的对象狄多。此时此刻,对维吉尔而言,尤诺不仅是迦太基的象征,也是反抗上天意志的象征,象征阻碍可以使人类达致完满的高级法则的所有力量。但这种阻碍只是暂时性的,史诗中的二元对立不过是一种表面上的对立而已,最终,甚至是尤诺也顺从了罗马的命运,并成为罗马的保护神之一。

作为这部悲剧核心的爱和责任这对相互冲突的元素,从而被提升为分别由埃涅阿斯和狄多、维纳斯和尤诺所代表的民族冲突。这悲剧是现实的,是属人的,但同时,它也是更阔大的历史悲剧的象征,是种族利益、理想和性格之冲突的象征。东方与西方的这场较量最终演变成那种更高贵、更幸福的人性对历史尚未展开者之人性的冲突,而这种冲突在历史上的大部分时间里都司空见惯。

因此,(让我们再重复一遍)狄多并非如美狄亚和菲德拉那样的典型,足以表明“女人受辱,怒火盛于地狱烈焰”,而是一个由于道德挫败、背信弃义、罔顾责任,由于高贵的心灵为卑下的欲念所乘,而陷入疯狂和自责的人物典型。狄多的悲剧与其说是爱的背叛与遗弃,不如说是在爱与职责相冲突时的由爱转恨。因此,这爱情并非真正的爱情,而是可怕的激情,是疾病与疯狂,它孕育出罪孽,并带来死亡。因为这部戏剧所采用的完全是狄多的叙述视角,所以导致了我们的误解。维吉尔以如此的同情心去刻画他的女主角,于是,每一个读者也都和狄多感同身受。以维吉尔的天赋,他本不会误导我们上歧路,然而,事实上是,十之八九的批评家都被误导了。甚至连康宁顿(Conington)都说,“女主角情绪激动,变成了他的男主人公的敌人”,是维吉尔“判断的失误”。

《埃涅阿斯纪》的狄多情节和埃斯库罗斯的《普罗米修斯》存在惊人的相似之处。由于我们仅具有三部曲中的一部戏剧,而且在这部戏剧中,其观点又完全处于男主角的位置。我们对普罗米修斯同情之至,他变成了受压制人们的象征,为捍卫正义永不屈服,为人类的利益备受折磨。在《解放了的普罗米修斯》中,雪莱(Shelley)继续持有这种观点,并使之广为人知。

但返回埃斯库罗斯的《普罗米修斯》,我们将毫无疑问地证明,这种观点颇有问题。尽管不无诗人自己观点的蛛丝马迹,我们仍然倾向于对主角表示同情。诗人所有的戏剧力量,都倾向于让他的主角引起观众遗憾和恐惧的情绪。埃斯库罗斯做得很成功,以至于我们甚至忘记了这一点:毕竟,宙斯乃至高道德法则的化身,乃促进正义事业的力量。在其他的戏剧中,诗人大力宣扬了宙斯的至高至大(惟有希伯来的诸先知在这一点上超过了宙斯)。尽管宙斯如此崇高庄严,普罗米修斯却太过骄傲,并因此公然反叛。

▲ 普罗米修斯盗火,Jan Cossiers绘,1637年

所以,普罗米修斯是一个真正的悲剧英雄。如果他的善毫无缺陷,那他就不会成为错误和不公正的受害者了(根据亚里士多德的说法)。此种悲剧的表演场面会与艺术和道德感相悖。在整部戏剧中,宙斯似乎扮演着一个令人遗憾的角色,但这只不过是因为,我们总是在通过普罗米修斯及其同情者的眼睛来看他罢了。

同样,在狄多的悲剧中,埃涅阿斯似乎也在扮演一个令人遗憾的角色,因此,我们(大多数人)读完这部悲剧之后,会在道德上对埃涅阿斯产生某种厌恶感,并会对维吉尔的艺术感觉和技巧表示不满。但毫无疑问,犯错的是我们,而不是维吉尔和埃斯库罗斯。如果我们相信诗人——他们的戏剧艺术力量表明,和我们一样,他们同样具有深刻的同情心,而且,他们的识见远远超出我们这些平凡的批评家——我们就应该明白,他们依然是一切高尚事物的伟大导师,道德法则在他们那里将能安全无虞。

当然,即使是具有“普世性”的诗人,和批评家们一样, 也依然会受限于他所在的时代和环境,但他的天赋却可以使其超越这种局限,直接洞见到事物的核心,把握住某种永恒的东西,并将其表述出来,使之成为全人类永恒的财富。而且,诗人的天赋甚至也可以演绎出旧瓶装新酒的神话,以传统的形式和承袭已久的惯例为载体,传达出新的真理。

维吉尔要处理的问题与埃斯库罗斯和欧里庇得斯所处理的问题相同,其处理问题的方法部分地源自其文学前辈们的传统,但他却在前辈们的解决方案中,附加上了某种新的质素(无论是埃斯库罗斯的信仰,还是欧里庇得斯的怀疑,都未曾取得这种新的质素)。事实上,他对这些问题的解决方式在基督教的方向上走得如此之远,以至于很多读者本能地认为维吉尔是个基督徒。善与恶的悲剧性冲突悬而未决,并将继续存在于我们的世界之中。但维吉尔找到了他自己的方式,这种方式超出了前辈们的思考范围,得到了另外一种和解的原则。这原则即是爱。除了与对职责的奉献相结合的爱,维吉尔的虔敬(pietas)别无他指。

维吉尔选择了一个英雄,这个英雄代表了一种全新的人类,“以虔敬闻名的人(insignem pietate virum,《埃涅阿斯纪》卷一,行10)”。这种人总体上都为我们所误解,即使基督教出现好几百年以后,我们依然无法对他们表示赏识——从理解、阐释和翻译“虔敬的(pius)”这个加在埃涅阿斯名字前的字所遭遇到的困难,即可以证明这一点。维吉尔试图在埃涅阿斯身上表现出这一类人:他们造就了过往的罗马,带着某些附加的品质,他们还将造就未来的罗马。

▲ 维吉尔向奥古斯都朗读《埃涅阿斯纪》,Jean Bruno Gassies绘, 1817年

如果说维吉尔的这一尝试出现了任何问题的话——要刻画出某种应然的人物,既要符合理想,又要成为一个真实的人,我们就很难期望他能够百分之百地取得成功——那就应该归咎于这个羞涩的诗人的敏感特征(洛奇会称之为“女人气的”)。维吉尔不能刻画出令人完全信服的经纶世务者的形象,也不愿意刻画一个战争狂人——纯粹的勇士和纯粹的政治家对维吉尔理想中的帝国有何益处?但我们中的某些人不会承认这种误解。如果说,在埃涅阿斯的形象中存在某种不近人情和神圣化的东西,那是因为在他身上,结合了斯多亚派哲学家的严格与罗马“大祭师(pontifex maximus)”以及祖先崇拜的神圣性质。埃涅阿斯是个真正的政治家,尽管他爱好和平,但却也是真正的勇士,颇合华兹华斯(Wordsworth)描述的“幸福的勇士(Happy Warrior)”的形象:

但埃涅阿斯本质上是个哲学家,斯多亚学派理想中的哲学家。这一理想人物直到奥勒留(Marcus Aurelius)才在历史上第一次(也是最后一次)变成了现实,柏拉图对哲人王的向往才得到实现——尽管从此以后,对这种仅在奥勒留的灵魂中才达成的善,所有人施以的助益都能比以前更多,但是,要在城邦中实现柏拉图所期待的这种善,还是太晚了些(抑或是太早了些!)。事实上,埃涅阿斯非常接近我们理想中的基督徒绅士,和文学中的任何其他人物形象一样,为了实现这一理想,他付出了同样多的努力。

埃涅阿斯具有真正的哲学态度,他明白生活的悲哀,也知晓生活的奖赏,因为和诗人一样,他也把握了对生活之意义和目的的一得之见,且和诗人一样,他具有为神话和预言的异象所确证和珍视的信仰。埃涅阿斯是个真正的斯多亚主义者,相信通过忍耐,必能克服困境(《道德书简》,98,3)。他受到了最艰深最卓越的哲学训练,知道要顺从天神的意志,明晓把恶转换成善的艺术。塞涅卡引用埃涅阿斯的“天神的看法和我们不一样(dis aliter visum)”,将此作为斯多亚主义者的座右铭——像基督徒的祈祷词“愿你的旨意得行(Thy will be done)”一样——并详细界定了好人和坏人态度上的分野:

坏人让所有的事物全变坏,即使这些事物具有最好的外观,但正直和诚实的人却能修正命运的不公,并减轻命运的艰难痛苦,因为他晓得如何忍耐。(《道德书简》,98,3)

然而,这并非消极的顺从,因为,同奥勒留一样,埃涅阿斯明白,前进的道路上必然会有挫败,跌倒之后惟有立即爬起来,继续我们未竟的事业,因为持之以恒的努力乃得被拯救的代价:“如果被打败,且重新开始,如果行为的大部分更值得你去努力,就心满意足吧,且热爱你重新开始的事业!”

▲ 埃涅阿斯逃离特洛伊,Federico Barocci绘,1598年

埃涅阿斯的反对者似乎觉得,为狄多所引诱,他才更具人性。当埃涅阿斯离开狄多,重新返回到职责——埃涅阿斯真正的情人——上去,他们立即得出结论说,埃涅阿斯毫无人性,让人不堪忍受。然而,事实看起来颇显乖谬:虔敬和遗憾化而为一,且埃涅阿斯的职责不也包括他对狄多的职责和最真诚的同情么?狄多的职责是迦太基,而埃涅阿斯,如他最后明确表明的那样,他的职责是意大利:劳燕分飞是拯救他们两人的惟一方式。认识到这罪孽之后,他们都必须立即放弃爱情。再拖延下去就是虚掷光阴,这是比脆弱更甚的罪,对埃涅阿斯来说,简直是最厚颜无耻的残忍。

维吉尔并不缺乏同情心——无论如何,维吉尔的这一品质都要比其它的诗人们更胜一筹——说维吉尔的英雄主角缺乏同情心,这让人难以想象。懈渎职守且意识到自己懈渎职守这一失误后,埃涅阿斯除了向相反的方向做出决定外,别无他途。他既不能自怨自艾,也不能责备其引诱者在情感上的软弱:任何此类的行为都会让他变成一个真正的懦夫。他必须砍断这团乱麻,结束他们给自己的生活造成的混乱状态。他立即做到了这一点,以最快的和最良善的方式:

他说完,从剑鞘里抽出明晃晃的宝剑,用宝剑的白刃砍断了缆绳(《埃涅阿斯纪》卷四,行579)。

他必须立即结束这种不堪忍受的状态,归返职责的正途,留给狄多以选择同样行动的自由。否则,他和她都将同样陷入道德上的毁败,都将背叛加在他们身上的那种极大的信任。埃涅阿斯重新恢复了他更好的品性,回到了他的理想,这使得他成为一个史诗英雄,而狄多,她发现自己要免于疯狂,惟有死之一途,这使得她成了一个悲剧的主角。

我们现代观点下的混乱(姑且不称之为伪善的话)表现为这样一种令人讶异的事实:我们的道德感情,似乎从来没有严肃地对待过埃涅阿斯和狄多的风流韵事,却只是精确地指向埃涅阿斯之抛弃狄多这一点;从不指向他罔顾责任,却偏偏指向他对责任的回归;从不指向他面对引诱时的堕落,却偏偏对他恢复自我英雄气概、行天神之所示横加指责。洛奇教授甚至也承认,埃涅阿斯所屈从的激情“是坏的,只因为它与天神们的意志相反”。

然而,在诗人最深刻的思想中,正是天神的意志,和道德法则一道,将好与坏区分开来。埃涅阿斯起初很难认识到,狄多和迦太基的吸引是一种与“上帝的意志”相悖的诱惑。但在他通过直接的启示,认识到这一点之后,他做了惟一正确的事:即服从上帝的意志。当然,现代的观点才是“华而不实”。埃涅阿斯必须离开,悲剧诗人必须处理的是已有的神话。在阅读任何悲剧时,我们都必须接受那些传奇故事,无论我们喜欢与否。没有人喜欢俄狄浦斯的故事,但每个人都对索福克勒斯基于这个故事写就的杰作赞叹不已。俄狄浦斯确曾弑父娶母,埃涅阿斯也确曾离弃狄多,但这两个故事中的悲剧乃命运的结果。我们同情俄狄浦斯,从未想过他乃弑父娶母之罪人;我们也应该为埃涅阿斯抱憾,但由于维吉尔让狄多作了戏剧的主角,自此,我们的同情一古脑儿全被她带走了。

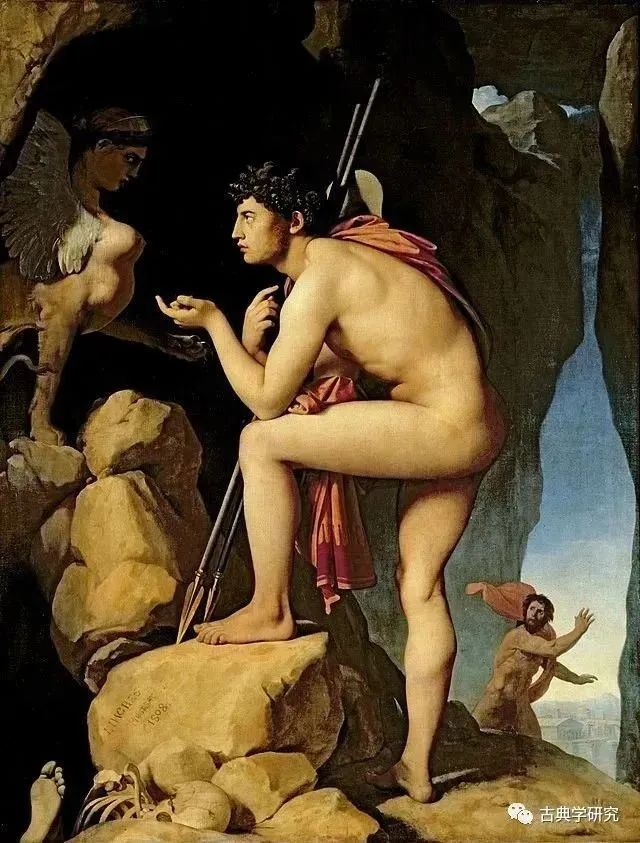

▲ 俄狄浦斯与斯芬克斯,Jean Auguste Dominique Ingres绘,1808年

然而,对维吉尔来说,埃涅阿斯的罪过和狄多——“忘却了崇高的荣誉(卷四,行221)”,“两人都把国事抛到了九霄云外,做了情欲的俘虏(卷四,行104)”——一样,乃暂时地忘记了他的职责、贬低最高理想和屈服于感官诱惑。这种诱惑是所有诱惑之最阴险者,因为它所求诉的对象是人的自然本能;这种激情还和更高尚的感情混合在一起。狄多的爱和孤独的鳏居者埃涅阿斯对这份爱的回报还意味着:无家可归的流浪者对家的热爱,和“失去国家的男人”对国家的热爱。埃涅阿斯对自己终将栖息其上的应许之地上的上述事物充满了渴望——这或可能竟会在非洲,在此处实现呢!狄多对埃涅阿斯的吸引不仅于此,很明显,她还很喜欢受宠的阿斯卡纽斯呢。所有充满诱惑力的事物在所有方面都附着职责的外衣,都充满了魅力。

我们很难从心底里对埃涅阿斯的堕落提出批评,我们不会忘记,所有的这些诱惑都是狄多做出的。是狄多的罪孽殃及到了埃涅阿斯,而不是埃涅阿斯给狄多带了毁灭。他的骑士风度——这一点很现代,对那些富于同情心的批评家而言,和他们的心意稍稍相合——也值得赞扬:对狄多,他从未有过一言半语的指责。他没有像圣经故事中的男主角那样说:“那女人引诱我。”甚至是狄多也意识到了这一点。她的指责——和现代的批评家一样——是埃涅阿斯离弃她。现代批评家不能理解虔敬(是因为他们的上帝没有维吉尔的上帝真实么?),狄多也不理解。因为她违背了自己以天神之名立下的最严肃的誓言。在极难做到的时刻,埃涅阿斯却能离开狄多,转而服从天神们明确的意志,除了“虔敬(pietas)”之外,其谁能哉?

维吉尔很合适地重提虔敬这个词(这是该词在第四卷中第一次出现),即使是对我们大多数人而言,此时的埃涅阿斯最少虔敬和同情心。这是因为,埃涅阿斯要回归到自己的职责上去,无论自己是否动情于衷,他都必要显出不为狄多的恳求和责备所动的样子。我们现代的观点对狄多深表同情,维吉尔借助其艺术力量所激起的也是我们对狄多的同情,于是,当狄多徒劳无功地向埃涅阿斯发出请求并晕倒在地之后,紧随着出现的“但虔敬的埃涅阿斯”一语(《埃涅阿斯纪》卷四,行393以下),不由得让我们在最初时心头一震。

然而,维吉尔就是这个意思:当其时,埃涅阿斯所有的同情心都在狄多一边,但他仍然得转过身,对她的恳求和自己的内心的呼吁充耳不闻——正是在这样艰难的时刻,埃涅阿斯才愈加显得虔敬。若无克服人类惰性这样痛苦的过程,焉何做到恪尽职守!若无虔敬与同情、职责与爱情不可调和的极端冲突,就不会有如此真正的虔敬!此类道德冲突乃悲剧的核心,埃涅阿斯走出了这种冲突,也就得到了净化。通过抛弃自己的罪,抛弃同犯,他将看似致命的必然性变成了道德上的胜利。

但是埃涅阿斯出于对神的虔敬,虽然他很想安慰一下狄多,解除她的痛苦,用言语岔开她的哀愁,虽然他频频太息,为深情而心碎,但是他不得不服从天神的命令(《埃涅阿斯纪》卷四,行393以下)。

这里并不缺少情感:他的坚定不移乃最真实的同情,如果不是因为陷入可怕疯狂的狄多所发出的疯狂和富于煽动性的言辞,夺去了所有的关注,对我们来说,他的柔情和同情已然显而易见。在下面的这些诗行中,哪里寻得见冷酷:

我绝不否认你的许多恩典,你可以一件件数出来,件件值得我感谢,而且,埃丽莎,只要我还有记忆,只要生命还主宰着我的躯体,只要我想起你的时候,决不会感到后悔的(《埃涅阿斯纪》卷四,行335以下)。

与哈姆雷特的言辞“记着你!是的,可怜的亡魂,当记忆不曾从我这混乱的头脑里消失的时候……”具有同样的悲剧的激情和同情。在那些“令人伤感的半行诗”中,最令人感伤的却是埃涅阿斯这句被打断的话:“去意大利并非我的意愿(卷四,行361)。”

▲ 埃涅阿斯与狄多在洞穴中,Pierre Lacour绘,1780年

与狄多在冥府之“哀伤的原野(Lugentes Campi)”重新相遇时,那激情已不再是狄多的了——她已经重新回到了亲爱而仁慈的丈夫身边——那激情却属于埃涅阿斯令人动容的言辞背后真实的感情。在他的那些最悲伤的言辞中,我们进入整部史诗中最悲伤的部分,令人“热泪潸然(lacrimae rerum)”。我们从一句哀伤的“得福佑的女王啊(卷二,行3)”开始,到“你在躲避谁啊,这是命运允许我最后一次和你谈话了(卷四,行466)”这句伤感的话结束,“由于具有不同的来世,永恒离别即在眼前”,这些言辞充满了“悲离伤别的刻骨之痛。”

如果还有人对埃涅阿斯的情感表示怀疑,那么,这些言辞当或可一劳永逸地打消这些疑惑了。埃涅阿斯和狄多在冥府的相会也能提供另外的悲剧的理解方式。狄多以自杀赎罪,她的不忠得到了宽宥,并重新恢复了他丈夫的爱——冥府之“哀伤的原野”也并非全然不幸福。她开始被净化,不再受折磨。维吉尔的冥府并非如但丁的冥府那样,纯然是施罚受罪的地方,也不像荷马所描述的憧憧魂影的世界,充满了算计和企图。

在维吉尔的冥府中,虔敬也具有最高的统治地位。但丁——梅尔斯(F. W. H. Myers)称他的诗歌对正确理解维吉尔的作品极有助益——将他的人物中激情最多者塞米拉密斯(Francesca da Rimini)归入“狄多的行列”,安排在无节制者在地狱所处的范围(即Circle of Incontinent)之中,他们为“永不停滞的狂飙猛烈地卷裹不息(《神曲·地狱篇》,卷5,行31)”,这象征着他们为生活中的激情所裹挟。狄多和其他一些淫荡的东方女王,如塞米拉密斯和克利奥帕特拉(Cleopatra)等,划归一组,接下来,维吉尔提到狄多,称她是“因为爱情自杀的对希凯斯的骨灰背信失节的女性”。和维吉尔一样,对但丁和维吉尔来说,狄多的罪在于违悖誓约:她严肃地发出誓言,如果她违背誓言,就让万能的天神将自己罚入地狱深处。而现在,她在冥府里游荡,但却依然受人同情。

对埃涅阿斯来说,进入冥府是对他的虔敬的进一步检验,是虔敬的最高证据,几乎是虔敬的成功的证明。直到此时,他才是认识到他神圣职责的全部意义,去领受引导他走向最终成功的启示。职责和爱甚至让他下到冥府,在那里,他学到了伟大的一课:人的拯救包括受难和奋斗,自我牺牲只是达到成功的手段,所有的生活,无论是在此世还是彼岸,都是一个净化和上升的过程,拉丁族乃上帝拣选的民族,她将引领人类走向其最高的自我实现。

▲ 埃涅阿斯与西比尔在冥界,Jan Brueghel the Elder绘,1600年

正是这些,让所有付出的代价都变得值得了。对埃涅阿斯的那些在预言的异象中走过他眼前的子孙后裔来说,最优秀的品质就是他的虔敬、罗马人对职责的奉献、对国家和同胞大公无私的服务。安奇塞斯还向埃涅阿斯揭示了宇宙的法则(只有很少人被赋予这种知识),人类的命运被决定的方式,乃自身内心深处的道德法则。对埃涅阿斯而言,自此以后,职责的严苛面孔将永远拂照一层爱的光辉。对我们而言,狄多这一情节也是维吉尔笔下的神圣法则对命运观念的启示。这一法则以罗马民族为工具、以与这一法则相配合的职责为手段,来达致人性的革新。这神性的法则本身便带有虔敬的外衣。而且,维吉尔的英雄,诸神之伟大法则的先知,被表明的确就是一个“虔敬的埃涅阿斯(pius Aeneas)”。

- End -

延伸阅读

● 诗人笔下的罗马

● “尽管我们很忧伤,还是把忧伤藏在心中吧” | 阿基琉斯传说中的血气、正义和愤怒

(编辑:金政晗)

关注我们

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。