“历史/史学”概念的历史流变

编 者 按

本文作者为科瑟勒克(Reinhart Koselleck),译者为陈曦,选自 《从普遍历史到历史主义》(刘小枫编,谭立铸等译,北京:华夏出版社,2017)。

[译按]汉语中所谓的“历史”,既指共同体的经历,又指对这种经历的“记叙”或记忆,也就是所谓的“史书”或口述“历史”,罕有与“史学”同义。西文中的history则有“史学”含义。德语中的Historie和Geschichte,有时同义,有时又不同义,尤其是哲学家强调不同义。本文从德语的学术语境出发,梳理Historie和Geschichte概念用法的历史流变,文献丰富,有助于我们体会西方学人所理解的“历史/史学”概念的具体意涵。译自Otto Brunner / Werner Conze / Reinhart Koselleck编,Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland,Band 2,Stuttgart,1975,页678-691,标题为本编者所拟。

“历史”如何被塑为一个基本概念

自人文主义时期以降,除去少数例外,人们普遍采用了同一种分类方式来划分、归纳历史的全部知识领域:首先是按时间切分历史,如四个帝国的更迭,或克拉里乌斯(Cellarius)“古代、中古、近代”的分法。其次是按研究对象分门别类,最常见的是把历史分为神圣史(historia divina)、文明史(historia civilis)和自然史(historia naturalis),不过,自培根之后,这种三分法遭到愈来愈多的质疑。三,按形式范畴分为普遍史和专门史(historia universalis oder specialis)。四,依撰述方式将史学定义为叙事(erzählend)或描写(beschreibend)的艺术。显然,只要历史的各个构成部分之间存在有机的联系,那么在这样的分类模式下,任何新的界定方式都会反作用于其他几种。

以下三个过程展示了Geschichte[历史/史学]如何成为一个奠基性概念:其一,“自然志”(historia naturalis)从史学中脱离,具有历史特性的“自然史”(Naturgeschichte)随之出现;其二,“神圣历史”(historia sacra)融入“普遍历史”(allgemeine Geschichte);其三,“世界历史”(Weltgeschichte)作为一个概念逐渐固定下来,成为主导科学取代了传统的普遍历史(Universalhistorie)。

从“自然志”到“自然史”

直至18世纪,史学知识仍被视为一切科学的实证前提。克尔克曼(Keckermann)因而声称,有多少科学就必然有多少史学。[1] 作为一门普遍的、与经验相关的学问,史学的着眼点是事物的独一和特殊性,科学和哲学则关注普遍性。荣西乌斯(Jonsius)写道:众所周知,“记述、观察、例证和实验是一切科学的基础,这些个别问题构成了普遍科学的观念”。[2] 或如盖斯纳(J. M. Gesner)1774年写到,“史学像一座伟大的城邦,从中衍生出了所有的学科分支”。[3]

基于这样的经验,有一点不言自明:关于自然的知识与关于人以及人之行为的知识一样,都属于史学。1775年,布施(J. G. Büsch)步莱马卢斯(Reimarus)后尘,他在“科学百科全书”第一卷开宗明义地写道:“论史学本身,尤其是自然志……所有现在为真(wirklich)或曾经为真的信息,我们均可称之为历史(Historie或Geschichte)”。[4] 作为实际知识(Wirklichkeitswissen),史学是一门经验科学。对现在而言,历史立足于自身;对过去而言,历史立足于陌生的经验。自然与人类社会的统一为时间上的双重视角提供了前提。史学传统的二分法——描述抑或叙事,也由这种双重视角造成。利普修斯(J. Lipsius)甚至把描述性的自然志与叙述史(historia narrativa)对立起来,并将后者分为神圣历史和人的历史(historia humana)。[5]

迄至林奈的时代,对状态作出描述并对地球、植物、动物和星体进行观察和分类的任务,主要由自然志(historia naturalis/Naturkunde)来承担。即便在策德勒尔(Zedler)于1740年出版的著作中,[6] Natur-Geschichte(自然—史)挤占了自然志的位置,但他关注的仍是自然的现状,而没有对其进行“历史的”解释。借用现代的说法:自然漫长的历史化过程——即从时间上划分自然,以便让它具备“历史”的特质——并非通过“自然志”而实现:自然志只能用来描述持续的、已经存在的事物。

随着夺取海外殖民地、发现新大陆和新民族,时间也朝向过去延展。早在17世纪,人们对过去的认识就已不再局限于圣经记载的创世时序。[10] 莱布尼茨的《原始地球》(Protogaea)触及了自然的遥远过去(Vorvergangenheit)。他原计划将该书作为韦尔夫家族史(Welfengeschichte)的引言。尽管莱布尼茨构想的方案是共时性的,但他并未称其为“自然志”:

我从这些土地最古老的遗迹出发,在这些地方可能有人居住之前,从而超越一切史学,仅抓取自然遗留给我们的特征。[11]

▲ 莱布尼茨《原始地球》书影

莱布尼茨的这本书不是史学,因为奠定其基础的内在关联只是假说。[12] 出于同样的原因,康德在1775年出版的《普通自然史与天体理论》(Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels)采用了一个并列式标题,惟其如此才能凸显他带有假说性质的构想:让自然具有时间性,把自然当作造物逐级完满的产物。[13]

自然的时间化(Verzeitlichung)着眼于无限的未来,打开了自然有限的过去,也为人们历史地阐释自然作了铺垫。与18世纪的概念史相符,自然的时间化过程是在理论而非自然志的框架下完成的。无怪乎传统的博物学(Naturkunde)慢慢脱离了史学学科。自然与历史分离开来。伏尔泰在“百科全书”中提到,“自然的历史,倘或它算作历史的话,是物理学的重要组成部分”。[14] 1775年,阿德隆(Adelung)就自然与历史的分道扬镳写道:“只有在极少数情况下,人们才用自然史(Naturgeschichte)一词指代对自然界物体的记录与描述”。[15]

尽管科斯特尔(Köster)除对事件的叙述外,还把“对持续存在的事物的描写”纳入史学范畴,但他“所谓的史学”仅涉及人以及人的事件。[16] 自然与历史的分离最终是通过坎普(Campe)实现的:

对自然的描述(Naturbeschreibung)[……],指的是根据形态与性质,对自然中的生物尤其是地上的生物进行描述。如果涉及它们的起源、延续方式、延续过程中的变化、它们的寿命[……]等,那么就属于自然史,而不同于纯粹的描写。[17]

半个世纪以来,随着传统的、描述性的“自然志”出现分裂,“自然史”的新涵义逐渐得到普遍认可。自然本身变为动态的自然,从而具备了现代意义上历史的品质。正如布封1764年在《自然史》里所写:自然不是事物,也不是存在,它是一种富有生气的力量,

一种激烈的力量,[……]它既是原因也是结果,既是形式也是内容,既是目的也是作品。它既是一个持续运动的作品,又是一个持续运动的创造者。[18]

▲ 布封《自然史》中的插图

这种创见不仅为布封按照历史时期来划分自然提供了可能,而且给出了一个与历史概念极其接近的、对自然的定义。赫尔德后将这一定义引入德意志:“整个人类历史纯然是根据地点和时间编排的、关于人类力量、行为和本能的自然史”。[19] 赫尔德完成了从自然志向自然史的转变。历史化了的自然,现已成为人类历史的结构特征。

不论对狂妄的意见怀有怎样的敌意,我们都应敢于面对自然的历史(Geschichte der Natur),它是一门分支学科,很可能渐渐从观点发展为一种见识(Einsicht)。[20]

康德曾于1788年探讨过自然史的概念,试图让它适于这样一种科学研究:

这种研究[……]从自然的力量中,根据作用的法则,推导出自然事物目前的性质与早先时代中的原因之间的关系。

为新世纪的演化论(Entwicklungstheorien)准备的道路已畅通无阻,历史也将通过演化论证明自己在自然研究中的主导地位。借用彼得曼(Biedermann)的话(1862):与博物学(Naturkunde)不同,自然史始于“联系、持续性、个体与整体的联系出现之时。它是时间之中一个生成的过程(Proceß des Werdens)[……],在此过程中,可见事物的总和,从石头到人,作为一个互相关联、逐级发展的整体,以及生成与发生(des Werdens und Geschehens)的渐进过程的结果而出现”。[23]

从“神圣历史”到“救赎史”

“历史,意即真实的叙事,有三种类型:人的历史、自然史和神圣历史”。人的历史研究的对象是可能的真实性(Wahrscheinlichen),自然史研究的是必然性(Notwendigkeit),而神圣历史则探讨宗教的真理。[24] 博丹把三种历史类型纳入他的三种法学学说,并认为从人的历史、自然史到神圣历史的过渡中存在着递增的确定性。然而《易于认识历史的方法》(Methodus)一书仅涉及人的历史,因而可以说,博丹处于中世纪晚期由人文主义发展起来的、与世俗历史相关的编史传统。此后,神圣历史或成为政治史单独研究的对象,或作为教会史以及宗教学说史而得到与世俗史同等的待遇,或完全融入世俗历史。[25] 这些都导致对世俗事件的神学解释丧失了力量。

上述转变的首要标志,是“神圣历史”脱离了史学领域。1580年,弗莱吉斯(Freigis)在《历史概要》(Historiae synopsis)中对历史作了超前的分类,将历史分为涉及大自然整体的“大世界历史”(Historia mundi majoris)、涉及人所有行为的“小世界历史”(Historia mundi minoris),以及个别“关于宗教或哲学的观点”。[26] 培根也仅将历史划分成自然史和文明史两个领域,其中后者又可分成三类:“首先是神圣历史或教会史;其次是民史;最后是文学与艺术的历史”。[27] 这样一来,人的历史第一次涵盖了神圣历史和教会史,作为总称而出现。

莱布尼茨采纳了培根的两分法,并将大量不同学科归入“人的历史”:普遍历史与地理学、古文物研究、语文学、文学史、习俗与律法,最后还有“宗教的历史,尤其是关于真正的宗教以及教会的历史”。[28] 莱布尼茨在总结世界范围内诸多宗教和基督教会经验的基础之上,把“神圣历史”作为人的历史框架内的“宗教史”(historia religionum)来处理。

伏尔泰依循当时惯例在“百科全书”中提及神圣历史时,他带有反讽地补充道:“我不会触碰这一令人肃然起敬的材料。”[29] 1796年,克鲁格(Krug)最终再次建构了一个囊括所有学科的系统。在该系统中,拿撒勒的耶稣的宗教出现在“人类世界或人类的历史——即历史”中的从属位置。具体而言,克鲁格把它放在了文化史范畴下工商业、艺术、习俗、学术、文学等等之后的宗教文化史中,并且仅作为启示宗教中的一种,位列自然宗教和宗教狂热史(Geschichte des Fanatizismus)之后。[30]

▲ 1657年拿撒勒旧地图

由于新教方面,尤其是18世纪的哥廷根学派把“教会史”变成了关于教会组织和宗教学说的历史,因而可以说,新教的教会编史学已经为神圣历史融入尘世历史(Weltgeschichte) 做好了准备。

在教会史研究中,最合宜的出发点莫过于[……]首先关注不同时期社会组织形式的独特性与鲜明特征,并仅以此为参照,考察[……]所有事件的过程。[31]

超感官的经验让位于历史事实。这些历史事实或沐浴在不断进步的道德之光里,或能以心理学方法加以阐释。最早的、内在于历史的时间经验(Zeiterfahrung)——进步的经验,改变了人们曾认为不可改变的定理,把它们历史化了。赛姆勒(Semler)试图说服读者,“关于基督教教义和基督宗教本身,从不存在一种一劳永逸、精准到无可更改的观念”。[32] 围绕宗教,人们开始确信:“正如形而下的知识和发现一样,道德世界在神的秩序下的发展也有自己的时期和阶段”。[33] 这种信念不仅解释了新的“历史”何以能闯进曾被视为永恒的真理,也抵偿了这一变化带来的影响。在这个意义上,自从历史具备了随时间推移而变化的品质,神圣历史也如同自然史那样,可以通过“历史的”方式得到阐释了。

然而,这一影响甚广的新的历史概念的兴起,其背后并非没有神学的助力。恰恰是神圣历史将基督教因素引入到现代的历史概念中。在盟约神学(Föderaltheologie)阵营看来,神圣历史的作用范围超出了圣经启示。在终末的期待视界(Erwartungshorizont)里存在着不断被复制、且可复制的预言与实现(Verheißung und Erfüllung)图景,这种图景向来适合为时间性的过程赋予历史的品质,将其升华、使其变得独特。把面向终末的未来转换成随时间前进的过程,这同样是由宗教期待所推动的:

预言的实现必然既非像多数情况下那样出现在新约纪元前,更非在新约纪元后,而是较为均匀地分布在整个新约时期。这样一来,无论对犹太人、异教徒、基督徒还是土耳其人而言,整个历史的真正体系(das ganze wahre System)都彻底清晰起来了。[34]

在本格尔(Bengel)看来,历史是逐渐揭开自己面纱的启示;伴随这一过程,通过事实来解释启示的责任就由新旧约转移到了后圣经时代的历史。“倘或不结合教会史和世俗史,人们就无法对启示进行阐释”,[35] 教会史和世俗史体现了历史在体系上的统一。

阐释者只须穷尽世俗史和教会史中真正有意义的点并进行总结,如罗马和耶路撒冷等主要的事件、时间和地点,而无须既关注整体、又兼顾局部。[36]

历史逐步将《约翰启示录》揭示出来的过程体现为一种精神现象学,它渐渐修正了先前错误的阐释,拓展出未来的、真正的意义——即迄今为止的历史的终结。正如本格尔的学生厄廷格尔(Oetinger)所言:

基督之后的每个世纪都有衡量那个时代认知的标准,这种认知真实却不完满;但上帝不时送来一些工具,它们根据不断增长的认知的标准,在每个世纪都打开一些新的可能。[37]

▲ 拔摩岛上的约翰

众多受虔敬运动影响的神学家,如阿诺德、本格尔、哈曼、厄廷格尔、维岑曼(Wizenmann)、黑斯(Heß)等,都对历史概念在德语语境中的定型起到了不可忽视的作用。经由他们的解释,历史变成一种整体上具有意义(sinnhaft)的、前进的启示。上帝之国本身成为一个历史的过程,它与“世俗”意义上的进步概念之间具有一致性,且互为启发。正如从“历史发展”中推导出上帝“计划”的维岑曼所写:

人处于永恒的运动中,每一次倒退都是向着整体之完满迈出的一步[……],人的认知随历史前进。因此,真实、真正的认知惟有在变成历史时,它们才变得更超验,这一点无论在政治还是神学上都适用。[38]

从维岑曼开始,对神的真理所作的见证完全从“学说”转移到“事实”,从圣经转移到历史:“我认为,圣经中尤其值得关注的就是历史。正是历史让圣经超越其它所有宗教典籍,变成神的启示。”[39] 继德国古典历史哲学后,这种观点进一步为基督教末世论的逐渐消解扫清了障碍。洛特(R. Rothe)在《历史进程的走向》(Verlauf des geschichtlichen Processes)中认为,基督教会渐渐扬弃了自我,融入未来的基督教国家。可以说,末日审判这场危机(Krisis)延伸到了“历史的发展顺序”里,于是,整个基督教历史成为人类的一场巨大而持续的危机,它让教会道德尽失、变得多余。[40]

受兰克与谢林的影响,霍夫曼(J. C. v. Hofmann)在1841年采用了此前极少出现的“救赎史”(Heilsgeschichte)这一表述。“救赎史”不是对逐渐褪色的“神圣历史”的翻译,而是一个基督教概念。它试图满足以历史哲学为基础的历史所提出的全面要求。[41]

在富于批判性的三月革命前时期,鲍尔(E. Bauer)曾有一番檄文式的言论:

宗教让历史变成寓言,历史让宗教变成神话,今天的真理在历史中推翻昨天的真理,明天的真理又把今天的真理抛弃,在宗教中只应有唯一的真理。[42]

这种非此即彼的强制性推动了历史化,同时也突出了“救赎史”这一术语的特征。人们可以这样描述十八世纪以来悄然发生的转变:如果说“神圣历史”概念的鲜明特点在于它指向了永恒救赎,那么在“救赎史”这一合成词中,“历史”占据了中心位置,从历史中引出通向救赎的路。

▲ 约阿希姆在书房中

自从救赎史超越了传统的神圣历史,基督教的自我理解便陷入到自身的历史化以及历史考据的旋涡中,并在两个极端的答案间摇摆。一些人声称基督教与历史全然不相容,比如欧维贝克(Overbeck)就记录了“现代人如何努力让基督教变为历史的奴隶”,并得出结论:“倘或将基督教置于考据研究的基础上,那么它便无可救药地陷入有限性或者[……]颓废的概念”。[44] 另一些人则认为,历史仍需在整体上关涉上帝,这种观点取消了基督教的或非基督教的历史之间的差别。借用卡尔·巴特的话:

所有宗教史和教会史都完全地映射于现世;所谓的“救赎史”则是一切历史的持续危机,而非在历史之中或与历史平行的一种历史。[45]

尽管“救赎史”概念中的进步成分淡化了,但它通过盟约神学的遗产保留了一个过程性的时刻(das prozessuale Moment),这一时刻正是由末日审判存在意义上的临在(existentielle Präsenz)所决定的。

从“普遍历史”到“世界历史”

在自然和神圣历史走进普遍历史进程以后,历史成为描述人的经验与可能性的基本概念。“世界历史”(Weltgeschichte)这一表述恰如其分地概括了上述历程。

单纯从语词历史来看,从“普遍历史”(Universalhistorie)向“世界历史”的过渡平滑而顺利。这两个术语极可能在18世纪时含义接近、可相互替代。

早在诺特克(卒于1022年)的著述中,uuerltgeskíhten这一涉及神意(göttliche Vorsehung)的词就已出现,但并未在后世普及开来。[46] “普遍历史”(historia universalis)的提法则晚得多,最初见于1304年问世的一本著作的标题,不过该书很快更名为“历史纲要”(Compendium historiarum),[47] 以求贴合内容。按照博尔斯特(Borst)的观点,现世的种种历史(Historien dieser Welt)是在基督教上帝子民的世界图景崩塌后才出现的,它们尝试将单个历史的集合与一种普遍的诉求联结在一起。海外殖民扩张、教会分裂等现象出现后不久,普遍历史方面的著作纷纷问世,它们记载崭新、多样的经验,并在多样性中寻求统一。及至17世纪,或许是受雷莱夫爵士《世界史》的启发,[48] Weltgeschichte[世界历史]这一消失许久的词重又出现,如施蒂勒尔(Stieler)的《世界历史/世界抑或普遍历史》(Weltgeschichte/historia mundi sive universalis)[49]。18世纪以降,混合而成的Universalgeschichte[普遍历史]与Welthistorie[世界历史]这两种形式兼而有之。

“世界历史”概念的复数形式,如“最奇特的诸世界历史”这种表述,早自17世纪末以降就普及开来,人们用它来指称世俗历史。[51] 因此,克拉顿尼乌斯(Chladenius)在1752年尚断言:“普通的世界历史仅关乎人的所作所为,启示则关乎神的伟大作为。”[52] 正是由于“世界历史”从反面界定了人类世界的意义范围,这个晚近的概念反而比先于它出现的“普遍历史”更为普及。

人们不断为这一与世俗相关的主题(weltbezogene Thematik)寻找贴切的概念。1773年,《德意志信使报》(Deutscher Merkur)中提到,“近两三年内有一离奇现象”:普遍历史方面的出版物大量出现。[53] 作为著者之一的施罗策尔(Schlözer)于同年声称,“世界历史这一概念”仍旧模糊,尚未定义,需发展“属于这门学科的计划、理论和理念”,才能与它的奠基性地位相匹配。[54]

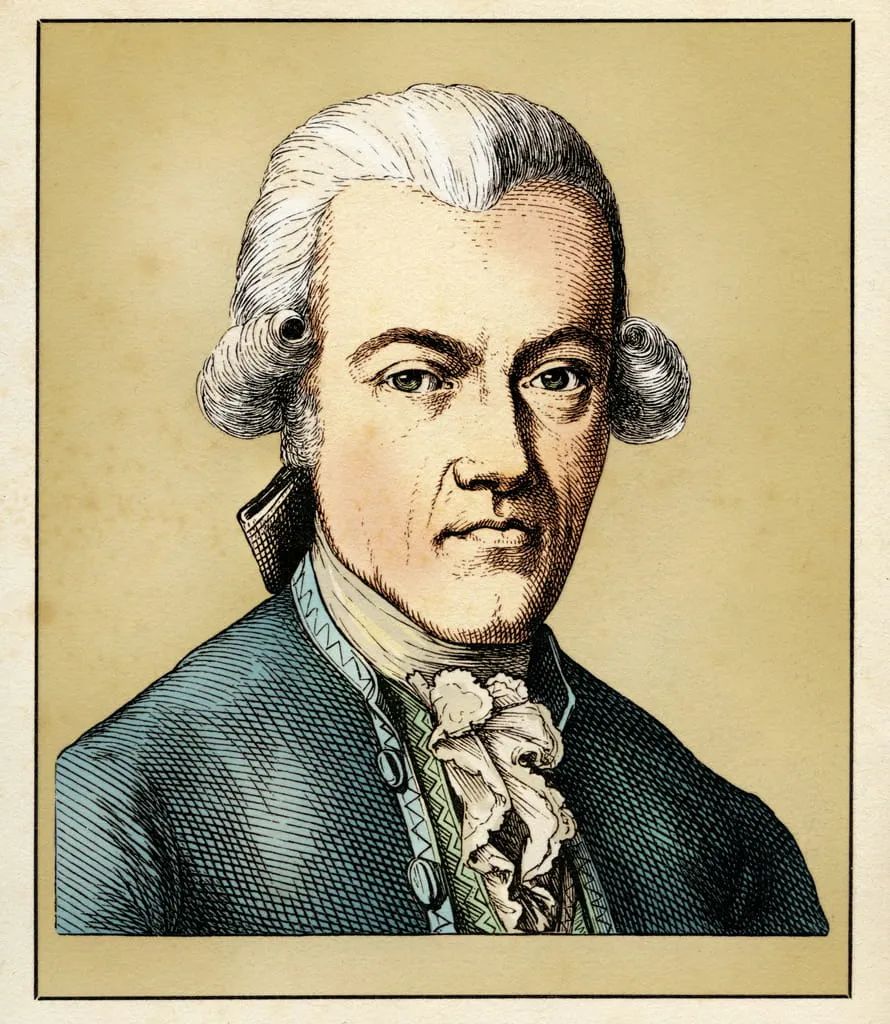

1785年——仅十余年后,施罗策尔回顾上述概念的流变时已作出这样的判断:“普遍历史(Universalhistorie)曾经只是‘若干史实的大杂烩’”,是服务于神学家和语文学家的一门辅助科学;世界历史(WeltGeschichte)则不同:“世界历史研究意味着综合考察地球与人类的主要变化,从而认识和探究二者的现状”。[55] 施罗策尔不仅在其著作标题中使用了“世界历史”的概念,而且将字母G大写,以强调构成该词的“世界”(Welt)与“史”(Geschichte)两部分。

▲ 施罗策尔(A.L.Schlözer,1735―1809)

施罗策尔在此提出了“世界历史”这一新概念特有的两个范畴:它在空间上指地球,时间上涉及整个人类;理解、阐释这两个范畴的关系既须二者互为参照,也须以今日的地球和人类为着眼点。他进而批评道,作为“所有特殊历史总和”(Summe aller SpecialGeschichte)的传统普遍历史不过是一套机组——这就为新的“世界历史系统”(System der WeltGeschichte)预留了空间。这一观点上承加特雷尔(Gatterer)和赫尔德,下启康德。[56] 世界历史以更高的抽象层次把握真实,它自身在探究、传授事物各种原因的过程中变成了一门“哲学”。世界历史体系的着眼点在于,历史事件的“时间关系”(ZeitZusammenhang)并不等于“事实关系”(RealZusammenhang)——即加特雷尔曾指出的编史困境。不过近代以来世界各地的关系较先前紧密,一定程度上克服了这种困境。“历时”(chronologisch)与“共时” (synchronologisch)视点——换用现代的表述——历时研究与共时研究须互为补充,才能以内在范畴划分世界历史。于是,旧约圣经中有关四个帝国的预言就变得可有可无了。主要民族或次要民族(Haupt- oder Nebenvölker)对世界历史的意义成为划分历史时期的新标准。加特雷尔强调,君主、摄政者,甚至所有君主的专门史(besondere Geschichte),其重要性都不及革命。[57]

世界历史实际上是对大事件和革命的撰述:它们或涉及人与民族本身,或涉及他们与宗教、国家、诸科学、艺术和工商业的关系;它们在古代和近代都有可能发生。[58]

至此,人们重新界定了世界历史的内涵,放弃了超验性,第一次把人类假定为这个世界中他们自己历史的主体。苏尔泽(Sulzer)在1759年曾给出一个无奈的定义:“普遍历史,即所有时代和民族的历史,只能简单勾勒单个事件,因而不可能具备详细史(ausführliche Geschichte)的全部优势”。[59] 1790年,科斯特尔在《德意志百科全书》中总结了过去三十年间的争论及其结果。[60] 他认为,由于对象范围的定义不同,普遍历史与特殊史(allgemeine und spezielle Historien)的关系是相对的,因而“充满歧义[……],此外还有一种普遍历史,我们索性称之为普遍的世界历史(allgemeine Weltgeschichte)”,它涉及整个人类以及作为他们活动空间的“地球”,展示人类为何成为今天所是、以及各个历史时期曾是的样子。

18世纪最后三十年里,世界历史作为一门主导科学的地位已无可争议。人们同时意识到,这是一门尚未被写就的科学。借用康德的话:它还没找到自己的开普勒和牛顿。[61]

持上述观点的人断定,直至他们的时代,世界历史的书写才成为可能。这体现了人们通过“世界历史”获得的近代历史经验,且其中包含着一种真实的优越感,一种相对古代而有的经验上的领先。[62] 欧洲的政制转型和在全球的扩张让“世界贸易”日益“错综复杂”,也取消了单一国别历史(Staatengeschichte)撰述的可能性,因为实际的联系已让不同国家交织在一起。[63] “整个世界历史似乎溶解于欧洲贸易中”。[64] 1783年,美因茨出现这样一篇博士论文,开篇文字语气强烈、结构松散:

人类已经抵达这样一个时间点:著名的革命拆除了曾把世界各个部分、把不同民族分开的墙,让各族群汇入一个大的、富于思想与生机的整体;历史也是如此——世界是一个民族,历史是一种普遍的世界历史,因此应以对世界有效用、有影响的方式研究历史。

历史逐步将各民族塑造成普遍的世界公民,并在此过程中扩展为世界历史。这一真理的原因根植于历史本身。[65]

近代历史中的这一概念指涉自我,并尝试通过“世界历史”找到实证依据。人类作为一个假想的主体,其活动场域也存在于世界历史中。只有在一个开放的时间轴线上,人才能够被假定为一个整体。在有关人类历史的种种构想中,除世界历史外,还出现了诸多以人类学为动机的方案,[66] 它们有的无法在今天实现,因此人们将希望寄托于未来。克鲁格把人类历史定义为“人类文化的历史”时,曾这样引述康德:“真正的世界历史不亚于一台由所有区域史、专门史(Partikular- und Spezialgeschichte)构成的机组,这种世界历史构想直到近代才出现”。[67]

“世界历史”这一新概念满足自成一体、整全的要求,并排除了其他解释模型。因此,弗·施莱格尔1805年“关于普遍历史的讲座”才开宗明义地提出:“一切科学都具有生成性,而最广泛、普遍和最高的科学必然是历史”,但凡论及人的历史,则可“索性称之为历史”。[70] 法国大革命时期,正是“世界历史”赋予历史概念以主导地位;时至今日,历史仍享有这种主导地位。1845年,马克思和恩格斯就《德意志意识形态》写道:“我们只知晓一门科学,即历史科学”,它囊括了自然的历史与人的历史,然而这两个方面不能割裂开来:“只要人存在,那么自然的历史与人的历史就是相辅相成的”。[71] “历史”只能被想象成自然的历史和人的历史,意即被想象成世界历史;“世界历史”这一概念便扬弃了历史的涵义。

继兰克宏大的总体方案(Gesamtkonzeption)之后,对世界历史进行整体撰述的尝试愈来愈少。这一方面是由于史学考据提出了更高的、尤其是专业化的要求;另一方面,由于任何历史记叙都不可能完备,因而助长了对普遍性构想的质疑。[72] 无论如何,人们在使用世界历史概念时往往不加甄别,如福莱尔1948年出版的题为“欧洲的世界历史”(Weltgeschichte Europas)[73] 的著作。“世界历史”到了20世纪才开始转向“世界历史本身”,由此改变了18世纪时人们用世界历史概念来描述的对象范围,但并未逾越它。

为使世界历史脱离这种程序性自我更新的独一模式,人们进行了种种尝试,其中尤以斯宾格勒对后世影响最为深远。他以循环往复的自然过程类比世界历史(即作为历史的世界)的形态,并从中推导出西方的没落。[74] 然而,斯宾格勒通过结构类比提出的多元论文化圈学说究竟对未来的世界历史产生怎样的影响,我们尚不得而知。

注 释

1

延伸阅读

(编辑:柳燕)

关注我们