本文原题为《古罗马的地球——从一个术语看罗马帝制》,作者为福格特(Joseph Vogt),译者为郑璐,选自《西方古代的天下观》(刘小枫编,杨志城、安蒨、袁媛、王一力等译,北京:华夏出版社,2018年8月)。为方便阅读,本次推送删去全部注释,有兴趣的读者可查看原书。

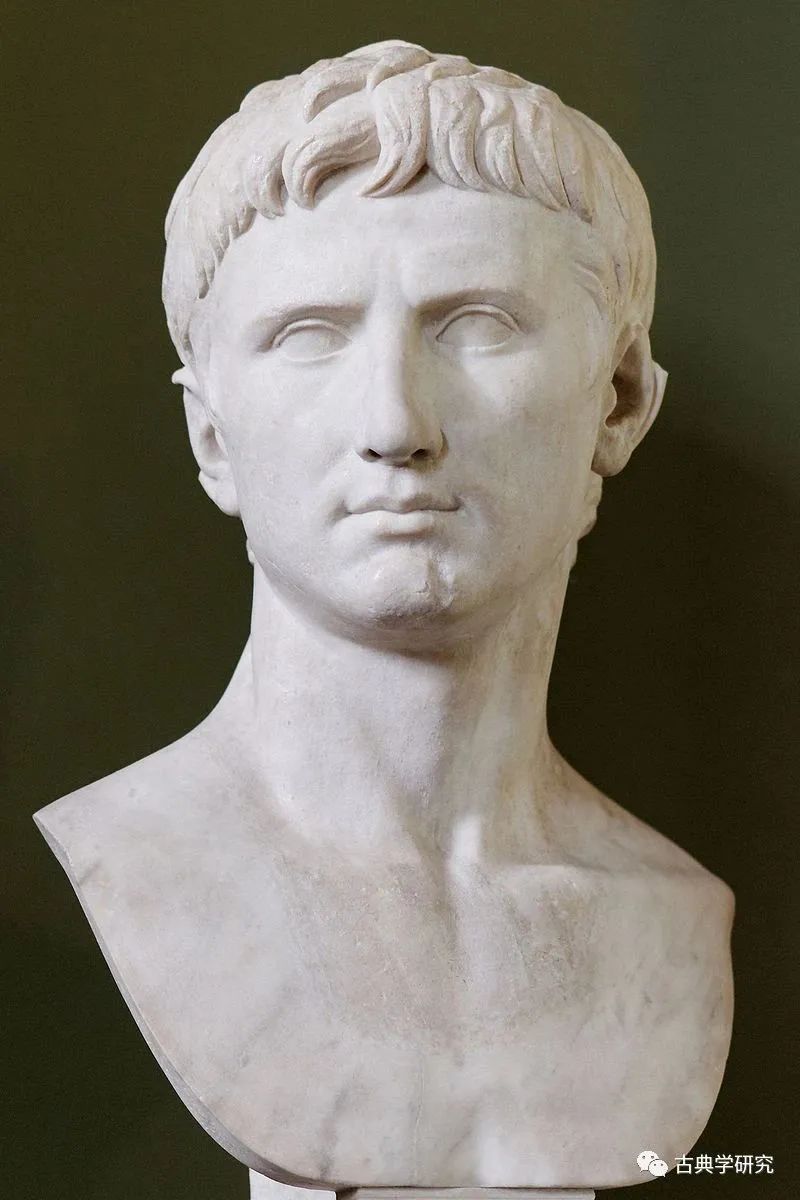

奥古斯都(Augustus)功迹录的标题这样写道:rerum gestarum divi Augusti, quibus orbem terrarum imperio populi Romani subiecit [神圣奥古斯都,通过自己的功业,将整个地球置于罗马人民治下]。功迹录记载了奥古斯都在世界各地的征战(I 13),以详尽的史实证实奥古斯都通过成功的武力与外交手段,使帝国疆域得以向四围扩张,也使那些不能直接归入帝国的民众通过使节(Gesandtschaften)和请愿书(Bittgeuch)自愿归顺罗马(V 9 - VI 12)。两百年后的《安东尼敕令》(Constitutio Antonina)记录如下:in orbe Romano qui sunt, ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt [在罗马世界,罗马公民产生自安东尼皇帝的宪法](Ulp. dig. 1,5,17)公元301年,帝国皇帝戴克里先(Diocletian)的诏书开篇对罗马有如下记载:tranquillo orbis statu et in gremio altissimae quietis locato [安定宁静的地球,在最高之和平的怀抱中得享安宁]。

从这些官方史料中可看出,拉丁语orbis terrarum[大地的圆球]、orbis Romanus[罗马的地球]皆指通常意义上的“罗马的世界”。如果要在下文阐释这一概念的形成及发展,其背后的政治成因可能会成为我们研究的重点。然而,要理解这一政治学术语,地理学以及世界帝国之内人类文化大一统这一哲学思想更应引起我们的重视。几乎所有用来修饰“圆形”、“圆圈”的德语词汇都可用来对应于orbis的其中一个含义,例如:圆(der Kreis)、圆片(die Scheibe)、球体(die Kugel)。虽然我们尚未确定人们究竟何时用orbis这个词来修饰地球形状,但可以肯定,orbis terrae或orbis terrarum[地球]这种自卢克莱修(Lucrez)时期就在拉丁语文献中十分常见的表达方式,乃以如下理念为基础:将世界看作被海洋环形围绕的圆盘(Scheibe)。这一公元前5至前6世纪的“圆形大地”理论,在拉丁语orbis terrae[地球]中获得了最贴切的表达。此后,西塞罗也有关于二者间相互关系的明确表述:quasi magnam insulam ... ,quam nos orbem terrae vocamus [像一个巨大的岛屿……,我们称之为地球](Cic. nat. deor. 2,165),阿普莱乌斯(Apuleius)亦曾提到:hanc nostram insulam,id est hunc terrarum orbem[我们的个岛,在这里被称为地球](Apul. mund. 7)。

有关“地盘说”(Erdscheibe)的观念,长期存留在罗马人的世界里,人们从未彻底放弃这种理论。大众并没有因为地理学方面的种种研究成果产生动摇,这似乎可以理解,但即便是知识界人士如维特鲁威(Vitruv)和塔西佗(Tacitus),也囿于大众观点。罗马时期的地理学代表虽已接受希腊人的“地球说”,但他们并未吸取其中的所有结论,也没有彻底放弃自身存留的没有科学根据的思想。被视作球体的“世界”一词,在拉丁语境中并未衍生出其他新词汇,这一观察对拉丁语orbis terrarum[大地的圆球]逐渐演变为一个政治术语的历史发展过程来说,具有非常重要的意义。更确切地说,罗马人将“地球”(die Erdkugel,der Erdball)与“地盘说”理论等同于orbis terrae/ orbis terrarum[地球]。对此可举两个例子:普林尼(Plinius)曾提到过地球的形状:orbem certe dicimus terrae globumque verticibus includi fatemur [我们确定地说,整个大地是个球体,且认为它是个在各个顶上封闭的球体](Plin. nat. 2. 160)

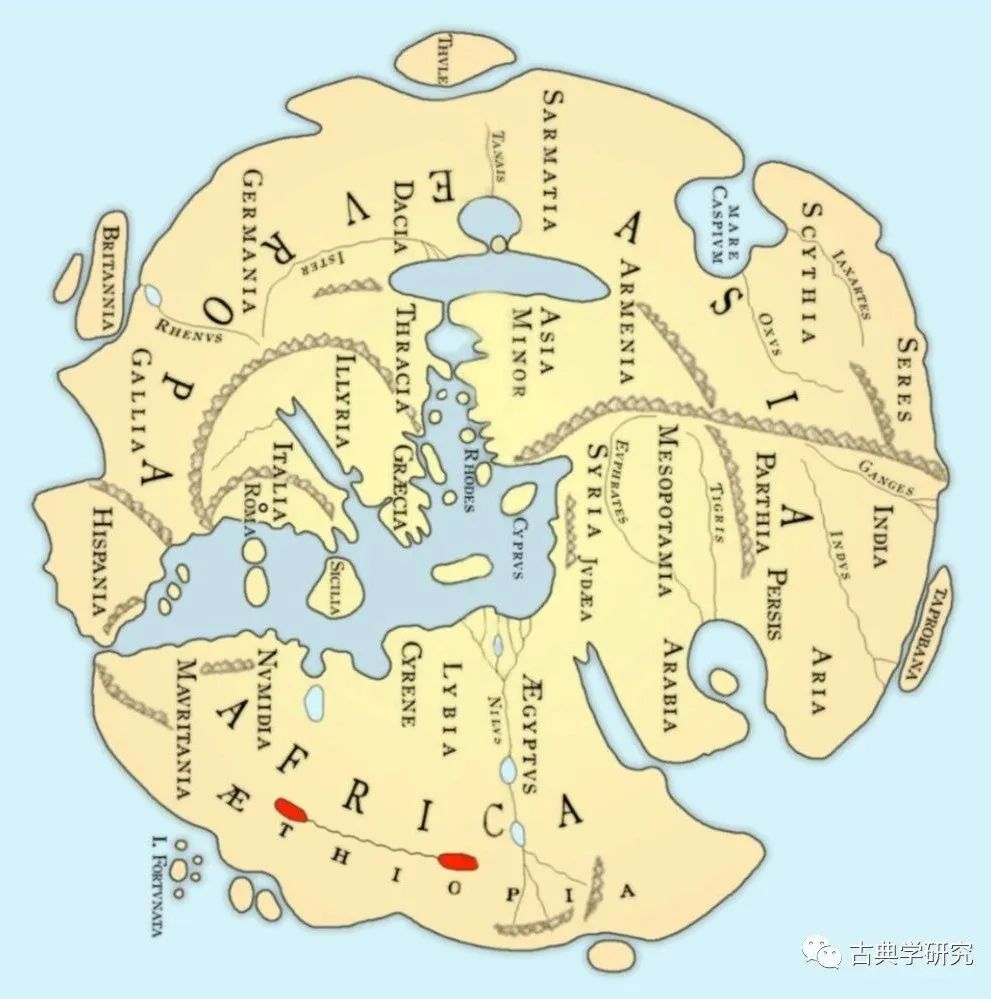

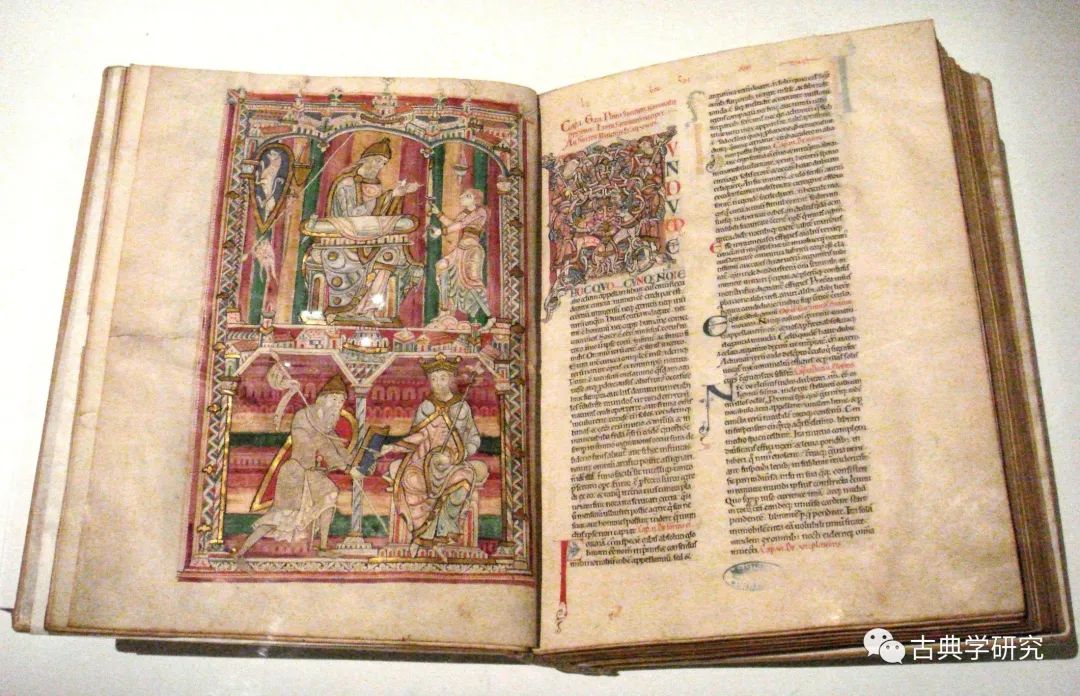

▲ “米利都的赫克特斯(Hecataeus)世界地图”的复原图

塞涅卡(Seneca)也曾为地球的完美球体形状作过辩护:quod nisi esset,non diceremus orbem terrarum pilam esse [否则,我们不会说整个大地是个球体](Sen. nat. 4. 11. 2)。由于orbis一词具有多义性,无须重新生成新的语言或词汇,因此,无论globus还是pila这些指代地球的别称,都为得到更广泛的传播及使用。然而,orbis的多义特点也造成了其词义上的模糊与不确定。“地球说”理论在之后的“地带论”(Zonenlehre)那里得以进一步补充和发展。地带论是地球五大地带理论的前奏,这五带类似于地球五大天文气候带。古希腊人的地理学认为,“地球说”为人类居住的地球空间概念提供了新的先决条件与科学依据:北温带对应南温带,由此亦可推出,与南半球相对的是北半球。借助以数学为基础的土地测量学,希腊地理学试图对地球的地理位置及范围大小作出精准定位。但珀律比俄斯(Polybios)已放弃“地球说”理论,在他看来,“地球表面是光滑的扇形”。珀律比俄斯的这一观点对当时的罗马人具有一定的权威性。他们曾多次设想过,宇宙中有多个星球或曾经存在古老地球,然而,这些可能存在的星球并非球形地球,地球在此失去其常规含义,即orbis terrarum,quem nos incolismus [我们赖以生存的地球](Ampel. 6. 2)。而从地中海发源的古代历史的遗址,才是罗马地理学从现实角度出发要考察的真正对象。

当时的科学界内外皆认为,从大西洋延伸至印度的地区就是地球(orbis terrarum)。自奥古斯都时期起,人们在诗与散文中写道:“早在罗马共和国和凯撒时期,orbis terrarum或orbis就普遍被用来表示‘地球’。”拉丁语orbis一词随之由德语的die Runde [圆圈]之义逐渐转化为das Geschlossene [整体]、das Zusammengehörige [归属]与das Ganze [全体],词义的转变透射出罗马人民从政治与法律特权角度出发的整体思想。转义后的orbis也可指代更小的地域集合体或地球上的其他区域,前提条件是,这些集合体或地区也包含“整体性”这一特点。

此后,orbis在未与terrae或terrarum搭配的情况下仍被广泛使用。其中,马尼利乌斯(Manilius)在其地理学专著卷四第585至817段中,归纳整理了orbis一词的诸多释义:orbis既是“被海洋环绕包围的地球”(段596、639、643、696、698,及段587、732);也是“被马其顿人攻陷占领的世界”(段762)或“现受罗马统治的世界”(段764、774、777);orbis还被认为是位于东方的帕提亚帝国(Parther)地域的古老世界(段674-675,以及段802以下);除此之外,orbis亦被称作“地球上的陆地”(段677),或是陆地上面积较小的区域(段741、813)。

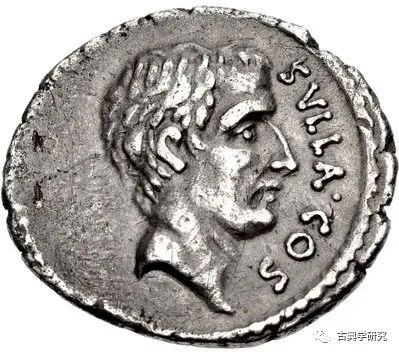

此外,马尼利乌斯还将orbis解释为天球(Himmelskugel)和漂浮在天空中的圆球体。在此,可通过与德语词Welt [世界、宇宙、地球]比较,来更好地理解orbis一词的多义性问题:在德语中,当提到“整个世界”(Weltall)、“世界交通”(Weltverkehr)、“世界大战”(Weltkrieg)、“日耳曼势力范围”(die germanische Welt)、“魏玛界”(die Welt von Weimar)、“施瓦本地区的牧师住宅区域”(die Welt des schwäbischen Pfarrhauses)这些性质完全不同的词时,都可加上Welt一词!作为地理学概念的Orbis terrarum,其多义性特点对于罗马政治文化思想中“罗马的地球”的统一观念的形成,产生了重大影响。历史上有关罗马人的这一思想起源,几乎没有文字记录,尤其是那些我们原本期待可从中得到启发的公元前2世纪的文学古籍尽已丢失。“罗马帝国涵盖整个世界”的观念,更为清晰地表现为“一种希腊式的构想”。自第二次布匿战争以来,除了零星几位大胆的政治改革家如大斯基皮奥(Scipio Africanus,公元前235年-前183年)之外,其余罗马政权的领导者虽已容许了罗马在东方那些不可避免的扩张行为,但事实上,希腊人早已承认罗马在其整个影响范围内的扩张。罗马人将罗马帝国对第三大陆亚洲的侵犯,视为向统治整个世界迈出的至关重要的一步,叙利亚安提俄克(Antiochos)战役大捷,在世界历史的长河中被认为具有划时代的意义。基于对这一重大事件产生的印象,东方的外交使节将罗马人奉为世界的主人。其他人则兴奋地宣告,罗马帝国已取代马其顿的统治,从此迎来它新的曙光。公元前197年的马其顿战争中获胜之后,罗马人开始在各城敬拜罗马的伟人和罗马女神,在此之前人们只敬拜帝王。起初,罗马神职人员主持这类崇拜活动,是为罗马各个城邦和较小的属地祈福,但此后,随着罗马疆域和势力的大范围扩张,这类敬拜活动的目的逐步演变为关怀全世界和救赎全人类。纵使这些热情洋溢的、希腊式的狂热敬拜并没有对罗马人产生较大影响,也还有帕奈提俄斯(Panaitios)和珀律比俄斯的言论更深入地陶造罗马人的思想:帕奈提俄斯在罗马宣告了中期廊下学派中有关人类的理念,珀律比俄斯则从普遍历史的角度介绍了罗马统治世界的起源及其影响。在众多理念中,希腊化世界一再阐明自己的观点:权势不输亚历山大的罗马坐拥人类居住的整个世界,也肩负着对全人类的责任与使命。以上这些论述一方面为人所共知,另一方面是为了详细阐明罗马帝国建制的思想成因。需指出的是,公元前2世纪,罗马人对统治的意义及统治的规模程度等理念的形成,必定受到希腊的深远影响。自苏拉(Lucius Cornelius Sulla,公元前138年-前78年)时代起,罗马文献中就开始包含了这样一种共识:这个世界,这个人类熟悉且赖以生存的地球的一部分,由罗马人统治;与此同时,希腊与东方有关普世帝国的设想,也潜移默化地渗透进罗马人的上述观念之中。有关罗马人统治世界的文字表述,最早可追溯至罗马文献(Rhet. Her. 4. 9. 13),其中提到同盟战争中的起义者:nedum illi imperium orbis terrae, cui imperio omnes gentes, reges nationes partim vi, partim voluntate consenserunt, cum aut armis aut liberalitate a populo Romano superati esent, ad se transferre tantulis viribus conarentur. [更不用说对那整个世界的统治,在这一统治中,所有部族、国王和民族,部分出于强力,部分出于意愿,同意被罗马人民以武力或自由征服,试图改变自身微不足道的力量。]在罗马共和国晚期,这类观点的主要见证人是西塞罗。尤其在他的演讲中,西塞罗常严格将整个世界划归罗马的势力范围,而他对此种表述亦未作进一步解释说明,即使这一观点现在看来不言而喻。世界的统治者是罗马人民。罗马人通过卓越的军事才能将世界征服在自己脚下:haec (sc. rei militaris virtus) nomen populo Romano, haec huic urbi aeternam gloriam peperit, haec orbem terrarum parere huic imperio coegit. [这(指军事德性)是罗马人民的荣衔,为这座城市带来永恒的荣耀,使整个世界服从这一统治。](Mur. 22)正义之师应使统治成为一种保护,罗马共和国的理想时期就是如此:illud patrocinium orbis terrae verius quam imperium poterat nominari [它确实应被称作对整个世界的保护而非统治](off. 2. 27)。但是,罗马元老院在这个世界军团中亦享有独一无二的地位,它常被称为“世界高级委员会”,元老院成员是“世界级的王侯贵族”。罗马共和国晚期的当权者被看作统治整个世界的执行者,他们分别是:苏拉(Rosc. 131)、征服高卢的凯撒(Balb. 64)以及取得三次三大洲战役胜利的庞培(Gnaeus Pompeius Magnus,公元前106 - 前48年);西塞罗则被后世称为“帝国与世界的拯救者”(Att. 1. 19);还有谋杀凯撒的人,被誉为“全世界的解放者”(Brut. 1. 16. 1)。

▲ 左图为图斯库卢姆肖像(The Tusculum portrait),可能是唯一留存下来的、雕刻于凯撒生活时期的凯撒雕像;右图为庞培的大理石半身像。

诚然,西塞罗清楚地知道,世上并非所有国家都受罗马人直接管辖;但这种认知仍无法抵挡罗马人意欲统治世界的信念。人们知道罗马人享有最为突出的地位;人们相信独立自主的领土有与罗马的联盟和友谊作保障;人们无视那不受罗马武器和条约范围保护的一切,因此,人们认定,罗马人在世界范围内实施不同的区域性治理:iam omnis provincias, iam omnia regna, iam omnis liberas civitates, iam omnem orbem terrarum. [所有行省,所有王国,所有自由城邦,整个地球。](Verr. 6. 168)这些史料不仅反映出西塞罗的观点,我们亦可将西塞罗看作他那个时代类似问题的发言人。在罗马共和国晚期,尚未出现与这种“罗马的地球”见解相悖的理念。在“罗马的地球”这种观念的广泛传播过程中,尤其不能忽视政府的作用——罗马政府已将自身权力范围等同于世界范围,并在官方文件(offizielle Dokumente)中正式宣布了这一理念。通过《加比尼亚法典》(lex Gabinia)和《马尼利亚法典》(lex Manilia),帝国被传继给庞培,据史学家推断,这个帝国在当时几乎已统治了整个世界。然而,在这两部法典中并未找到orbis terrarum的相关表述。与此不同的是,公元前57年的《执政官法典》(lex consularis)提到orbis terrarum等相关字眼,西塞罗亦曾介绍过这部法典,庞培也正是通过该法典获得整个帝国的粮食供应:legem consules conscripserunt, qua Pompeio per quinquennium omnis potestas rei frumentariae toto orbe terrarum daretur. [执政官们写下法典,根据这部法典,庞培获得长达五年时间的整个世界的粮食控制权。]如果将这部《执政官法典》同梅斯乌斯(Messius)提案进行比对,我们可推测出,西塞罗是转引了这部法典的原文。

▲ 《西塞罗究责喀提林》, Cesare Maccari 绘如果我们想重新获得正式、可靠的概念,就不能依托这类仅具有一定可能性的论据了。在苏拉时期以降的罗马钱币上,我们可得到无可争辩、确凿无疑的证据,借此证实元老院和罗马人民已将自己的统治范围划至整个世界的举措,因为,人们从这些罗马钱币中发现了有关“罗马地球”理念的文字性表述。在苏拉时期以降的罗马钱币上,刻有象征世界统治的地球仪图案。显而易见,地球仪这一象征符号并非罗马铸币师的发明,而是在用于罗马钱币之前早已普及。已有事实表明,地球仪这种象征符号在古希腊文化早期就得以传播,然而,古希腊的统治者几乎没有使用过这类符号。这种现象与罗马不同种类的铸币技术的形成过程类似。这些技术早在古希腊时期即被赋予最初的价值及意义,罗马人随后将其进一步普及应用开来。早期罗马钱币上的地球仪图案试图再现世界在地球上的地理位置,因此,此处要传达的象征含义就是:imperium orbis terrae [世界帝国]。自凯撒时期起,人们时常画一个球体上有四个圆圈的图形。这种图案在大多数情况下被理解成地球,能够推断出这一象征含义,最起码的原因是人们在钱币上使用这种图案。只有当人们把恒星和两带或黄道十二宫的图形刻印在球体上,或能识别出这一图案同地球仪有其他明显区别时,才可以把这类图形(四个圆圈在一个球体上)看作天球的标志。两种情况的象征意义如出一辙,即世界范围内的统治。因为地球被视为宇宙的中心,而拉丁语orbis的意思是地球和整个世界,同时地球和世界的象征物可用地球仪和天球仪来表示,所以这就容易使人由地球联想到宇宙。orbis意义的这一过渡发生在罗马帝国时期,这一时期的人们常将朱庇特比作尘世的君王。地球仪作为世界统治的象征,在罗马共和国时期就已被刻在钱币上,自公元82年起,地球仪亦作为象征物被赐予罗马和罗马人民的守护神,同时与其他属性的众神、统治者和得胜者统为一体,这些史实对于“罗马的地球”这一官方称谓的确立与发展具有重大意义。在绝对君主制建立之后,地球仪这一符号被更为频繁地使用:它用来象征皇帝与皇帝统治意志的人格化,或指代胜利女神、幸运女神以及诸神。

与先前亚历山大大帝的统治范围相近的罗马帝国,其疆域涵盖整个地球,这一理念是罗马共和晚期的国家信仰中的重要组成部分。奥古斯都时代的这种信念,决定了罗马人民的神话和历史观。在维吉尔和李维的伟大构想中,一开始就是将统治世界作为罗马人民的神圣使命,同时将其视为罗马历史存在的意义。此时,古希腊文化与东方文化、建立理想明君、建立世界帝国及维护世界和平的理念,皆强有力地融入罗马的统治思想。需要注意的是,此处只是在谈“罗马的地球”这一术语所受的影响。

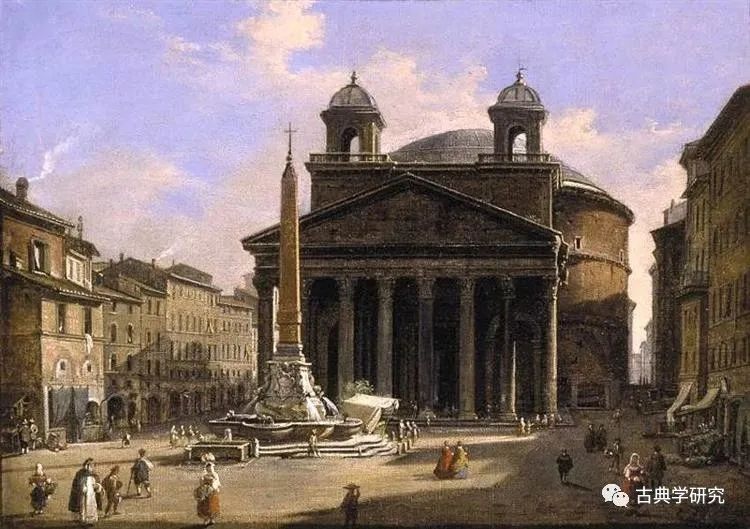

现在要解释一下罗马城(Stadt Rom)在“罗马的地球”理念中的重要意义。如果希腊人是在罗马人甫一入侵就开始敬拜罗马女神,如果罗马人民长期反对罗马的各种宗教崇拜,而将罗马奉为整个城邦生存与劳作的价值理念,同时将统治世界的信念纳入自己的城邦神话,那么,罗马城就可被看作对古希腊—罗马史实的无伪诠释。紧邻台伯河岸的这座城市,一直以来都是世界统治势力的策源地。伴随帝国强劲的扩张威势,有关orbis terrarum的理念在严格的政治意义上仅存在于一座城市——罗马。因此,罗马城被称为lux orbis terrarum [地球之光]、rerum domina [帝国的统治者] 和caput orbis [地球之首]。

当罗马城由原来城邦市民居住的城区变为皇城时,这座城市依然保留着上述荣誉之名,人们在赞美罗马时不停地反复使用这些荣耀的头衔。除了享有显耀的政治地位之外,罗马城的地理位置也与世界有着特殊联系。如果人们相信这座城市因神的眷顾被安放在世界中心这一最好的位置,那么,他们亦笃信,这座城市也被差派来统治整个世界。拉丁语urbs [城市]与orbis [地球]的元音部分以及词源上的同属性,在二者的构词上起着重要作用。诗歌与散文也从语言特点方面不断强调上述两词的紧密联系,抑或使二者尖锐对立。词语及概念的意义十分频繁地相互转换,以致石匠在刻铸铭文时常将二者混淆,其常用的表达方式——urbi [城市,罗马] 与orbi [世界,地球] ——也逐渐失去了二者相互对立的最初意义。

“罗马的地球”的思想在共和时期的罗马人的心中一直占据重要地位。君主制建立后,随之产生的是统治者观念(Herrscheridee)。集政治权力于一身的绝对君主是帝国的领导者,他的出现为普世统治思想注入新的动力。伴随罗马权势的日渐扩张,亚历山大帝国往昔存在的意义亦随之传继给了罗马世界;实现世界和平与人类救赎的期望,都寄托在这个与古代思想,特别是与古希腊思想融会贯通的承载者身上。以前,人们将实现世界帝国的期许都交付于元老院和罗马人民,现在,皇帝承接了世界领导者与地球之父的角色。

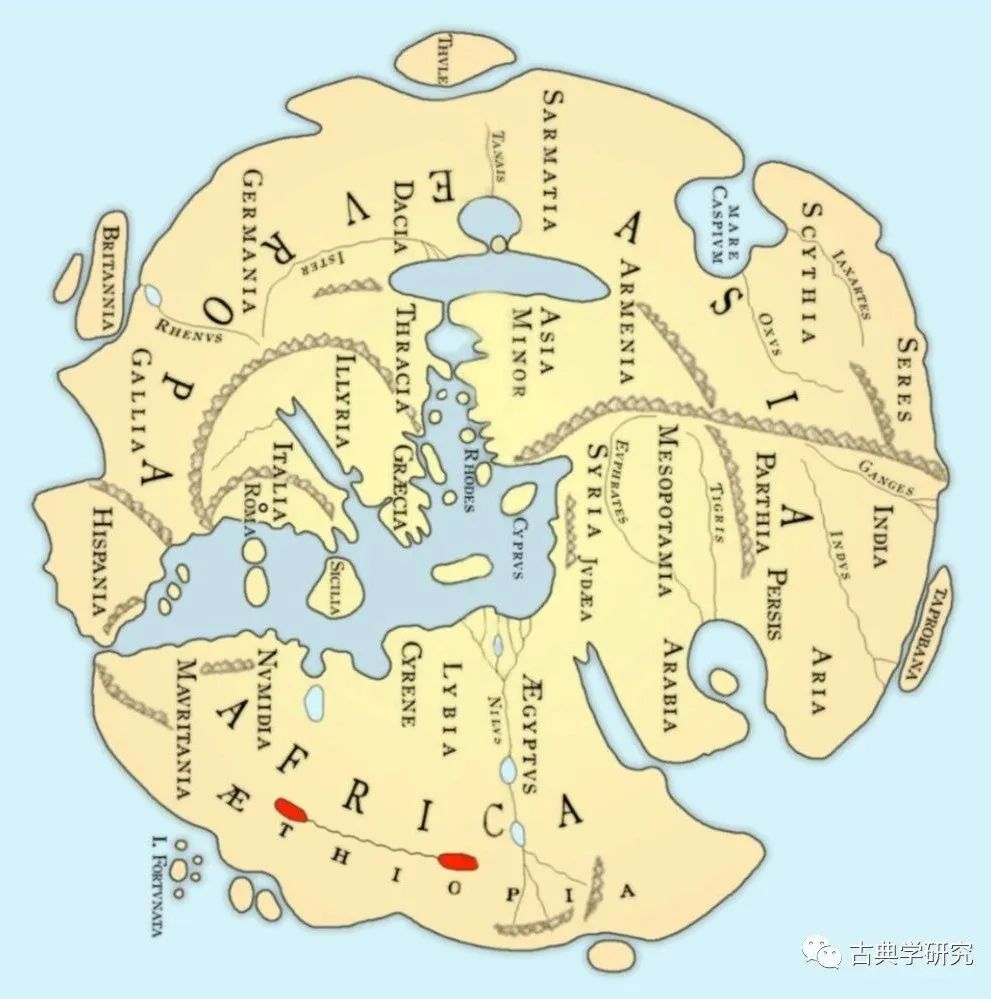

▲ 《罗马万神殿景色》,Ippolito Caffi绘,1856年如今,人们依然基于orbis terrarum或orbis的理念去认识自己生活的尘世。当诗人贺拉斯和维吉尔在节制而意义深远的国家礼赞中竭力避免那些贬低祖国的词句时,当同时代的作家维特鲁威(Vitruv)与维莱乌斯(Velleius)在写作时仍有克制时,奥维德在他的自白中一再呼吁诸如moderator orbis [地球的统治者]、pater orbis [地球之父]等类似名号,马提亚尔(Martial)和斯塔提乌斯(Statius)随后采纳了这些称号,并进一步改写直至滥觞。帝国政权的凝聚力频频出现问题时,民间召唤世间统治者的呼声亦会随之高涨。古代铭文与钱币的相关史料,使我们对“罗马地球”思想的形成有了更为清晰的认识,亦将世界统治者思想的官方措辞及其给城邦、官员和士兵对其产生的印象重现在世人面前。奥古斯都曾将他征服世界的事迹记载于个人功迹录上,那波(Narbo)在奥古斯都的《圣殿法典》(leges arae)里这样描述这位帝王的诞辰:qua die eum saeculi felicitas orbi terrarum rectorem edidit [这一天,人间的幸福孕育出他——地球的领导者]。殖民地比萨(Pisa)亦如此称呼这位皇帝:custos imperi Romani totiusque orbis terrarum [罗马帝国和整个地球的保护者]。许多皇帝的封号皆为pacator orbis [世界和平的缔造者],这同样也是奥古斯都这位和平之王的头衔。自公元3世纪以来,人民期盼restitutor / reparator orbis [世界的复兴者] 的呼声成为对抗帝国解体这一威胁的咒语。战胜伪帝之人通常会被称作liberator orbis [世界的解放者]。公元4世纪起,toto orbe victor [全世界的胜利者] 成了最常见的皇帝头衔。绝对君主直接被称作dominus orbis [地球的主人]。若将orbis一词视作皇帝的私有物,那它的确是修饰帝王形象时较为常用的修饰语。更翔实可靠的证据是罗马钱币,它使我们看到那些在文献资料与硬币铭文中呈现的思想,以及随之产生的官方影响。在皇帝奥托(Otho)和弗拉维耶尔(Flavier)时期,罗马钱币上刻着pax orbis terrarum [世界和平] 字样,因为这一时期的人民对和平的渴望之情日渐增强,所以,“世界和平”亦被看作帝国统治的成果。自帝国皇帝塞维鲁(Septimius Severus,145-211年)执政起,罗马钱币上所刻铭文被改为pacator orbis [世界和平的缔造者],皇帝的头衔也同该铭文保持一致。由于哈德良(Hadrianus,76-138年)大规模的政治举措带动了帝国所有行省的经济繁荣,他在位时期的钱币铭文也因此与众不同:locupletatori orbis terrarum [世界的致富者]。哈德良执政时期改善了诸多行省和城市的居民生活,所以这位皇帝也被称为首位restitutor orbis terrarum [世界的复兴者]。头衔表明这位皇帝振兴了整个地球。自瓦勒良(Valerianus,200年-260年)时代起,钱币上使用“世界的复兴者”这一铭文变得更频繁,这类铭文也遵照了当时的官方用语。奥勒留(Aurelianus,214年-275年)与普罗布斯(Probus,232-282年)运用不同的表达形式,以此强调他们使用过的铭文:二人将太阳神索尔或主神朱庇特比作世界,借此把orbis转义为“皇帝”。较晚时期,皇帝则作为“手握地球仪的世界统治者”被高举为rector orbis [世界的领导者]。自柯莫杜斯(Commodus,161-192年)起,因帝国每况愈下而逐渐失去securitas orbis [世界的安定];骁勇善战的普罗布斯的gloria orbis [世界的荣耀];瓦勒良和加里恩治下的vota orbis [世界的愿望];还有君士坦丁和李锡尼(Licinius,263-325年)的vota orbis et urbis [世界和城邦的愿望] ——通过这些铭文,皇帝与帝国的所有本质特征皆一一呈现,有关“罗马的地球”思想在帝国晚期也已流传甚广。如果我们把所有这些相关历史证据、各个时期的皇帝及其所持的世界理念一起讨论,就要将人们居住的整个尘世放在orbis terrarum或orbis [地球] 之下理解。只有当罗马帝国的统治疆域延伸至世界的边界时,orbis意义上的转变,即将地球仪作为象征物,从狭义到广义、从人类的生存空间到整个世界、从地球到天球的意义置换,才有一定的说服力。有关罗马统治范围的观点得益于上文所述的海洋环绕地球理论。人们几乎完全忘记了自身的生存空间与世界之间的确切区别与联系,因此,再将地球与世界相提并论,就变得毫无阻力。罗马地理学就这一问题的看法同罗马当权者和人民的观点保持一致。阿格里帕(Agrippa,公元前63年-前12年)绘制的意义非凡的地图(Erdkarte des Agrippa)向世人展现了一个圆形世界,亦囊括了罗马人民管辖的全部疆域:西起西班牙东至印度,南自埃塞俄比亚北抵赛西亚——这些皆与奥古斯都功迹录中的表述一致。

▲ “阿格里帕地图”的复原图

不论世界区域划分图,抑或各行省的范围图,这些在阿格里帕参与下绘制的地图,如今看来仍具有参考价值。即便是梅拉(Pomponius Mela)至奥罗修斯(Orosius,385年-418年)而来的罗马地理学,其相关文献皆将海洋环绕的世界置于orbis terrarum之下理解。那些所谓的位于海洋以外的地方,例如大不列颠和加的斯,则被视为处于世界之外。然而,这些位于世界之外的附属地区如今亦从属于罗马帝国。现在所掌握的有关orbis terrarum的绝大多数理论,已经足够帮助我们理解希腊哲学中的人类思想。这类思想对罗马帝国时期人们世界观的影响虽并非我们这次研究的目的,但仍需指出,从帝国普世理念的角度出发,罗马统治时期产生的文化价值被归为有益于人类的成就。甚至连普林尼所用的术语也脱离了一贯的表达方式,他将罗马对世界的统治看作为争取全人类的福祉而获得的伟大功绩。与此同时,人们也获知有关罗马时期钱币方面的官方意见。从钱币上的铭文可看出,加尔巴、图拉真(Trajan,53年-117年)、柯莫杜斯、卡拉卡拉的帝国统治称作salus generis humani [人类的福祉]。除较为常见的铭文restitutor orbis [地球的复兴者]之外,在瓦勒良和加里恩统治时期的钱币上还刻有restitutor generis humani [人类的复兴者] 字样。而形容地球与人类之间联系的最精炼的表达方式,在此之后仅出现过一次——《罗马君王传》(Historia Augusta)中的orbis humanus [人类的地球]。上述这类普世性的统治者头衔是在已提到的“罗马的地球”的范围内确立的,同时,对这类头衔我们要引起高度重视,因为这是帝国时期政治思想中的重要组成部分,尽管与日常经验时有矛盾,仍存留至今。类似的矛盾经验在奥古斯都时期就已出现,比如尚未征服东方的帕提亚帝国,以及必须通过长期奋战才能占领的大不列颠。世界航线从欧洲西北部延伸至中国海域,通过这一交通线,人们从不属于罗马世界的国家带回更为精准的信息。地理大发现使已知世界的边界得以向外扩展:加纳利群岛已被勘测到,斯堪的纳维亚半岛至少也已定位,此外还发现了与中非的联系。虽然视野的开阔并未消除此前有关“地球完整性”的固有观念,但认真负责的观察人员们已意识到:罗马帝国与整个世界并非同一个体,亦不相同(Römische Reich und orbis terrarum waren nicht ein und dasselbe)。上述这一经历影响了人们的语言习惯,特别是在公元1世纪时产生的影响最为强烈。如果说奥古斯都时期的作家使用orbis一词是基于orbis terrarum[大地的圆球]之义,那么,作家们在当时也并无可能从orbis中提取出更多其他含义。在小城托弥(Tomis),奥维德(Ovid)必须亲身经历罗马世界的结束和另一个新世界的开始,当他谈到Scythicus orbis [赛西亚地区] 时(trist. 3. 12. 51),orbis就立刻有了新的、狭义的含义。▲ 《奥维德被逐出罗马》,J.M.W. Turner 绘,1838年在人们将地球称为orbis terrarum的过程中,地球的圆形特征已被orbis的其他含义所替代。Orbis的本义此时发生转义,它有了其他含义,例如:完整的领土、大陆、土地、地区。同奥维德提到的Scythicus orbis [赛西亚地区] 类似,卢坎(Lucan)在描述从属于罗马帝国且位于北非的部分地域时,称其为orbis libycus [利比亚地区](7. 233;9. 547),西班牙被叫作orbis Hiberus [伊比利亚地区](5. 343),色萨利则是orbis Thessalicus [色萨利地区](7. 6)。而orbis alius(Lucan. 5. 238)指的不是另一个地球,而是另一片土地、另一个区域。在整个帝国时期,人们始终遵循这样的习惯用法。因此,术语“罗马的地球”陷入了意义上的混乱。但因罗马世界有关统一性和完整性的理念并未受到动摇,就有必要创造一个可以表达“统一性”的新说法。为此,人们可以说noster orbis [我们的地球],它类似于nosterum mare [我们的海] 的表达形式,但这仍未使人获得一个较为清晰准确的说法。因为就nostrum mare而言,它既可指“这片属于我们地球的海”,也可以是“我们统治的海”;同理,提到noster orbis时,它既可表示“我们的世界”——它不同于大洋,亦不同于其他世界或星球;又可指这是“我们的政治文化统一体”,而非其他与之对应的个体。noster orbis一词的确未得到进一步广泛传播,它只是吸收了上段中的两种含义。当维莱乌斯第一次使用noster orbis时,他可能采用的是第一种含义,即“我们的世界”。梅拉在概括性地描述海洋环绕的地球时,同样使用了这一定义:haec summa nostri orbis [我们地球的至高点](1. 24);阿普莱乌斯亦有相关表述:maria maiora sunt Oceanus et Atlanticum,quibus orbis nostri terminantur anfractus [更大的海是欧刻阿努斯和亚特兰蒂库姆,它们将我们的地球环绕](Apul. mund. 6)。塔西佗坚持认为,罗马帝国包含整个地球,他曾两次基于“地球”之义使用orbis noster。此后的一些例证也属于这一类(Hier. Epist. 46. 10. 2)。大普林尼是一个例外,他的惯用语有些特别。大普林尼相信地球是个球体,此外还存在其他星球。在他看来,世界分为三大部分:欧洲、亚洲和非洲(3. 3),罗马对整个世界的统辖范围包含这三大洲。虽然还存在其他独立地区,但罗马帝国的影响势力延伸至人们的整个居住空间,直至全人类。在大普林尼看来,海洋构成这一整块地区的边界,而加的斯、斯里兰卡和大不列颠则位于这片海洋“之外”(5. 76;6. 81. 89;27. 2)。与世界的南部相对的地方是adversus orbis [世界的相反面](10. 19);居民谈起斯堪的纳维亚半岛时,称那里是alter orbis [另一个世界](4. 96)。此外,大普林尼也使用过狭义的orbis,即“封闭完整的区域、地区”,来说明这个地球上同罗马世界相对立的、另一个陌生的世界(8. 223;12. 6;24. 89;5. 9)。阿拉伯和印度虽并未被理解成“陌生的世界”(22. 118),但印度曾被看作orbe eo patefacto [那个被打开的世界](12. 21)。普林尼亦使用过狭义的noster orbis,即“政治文化统一体”,他口中的noster orbis或多或少与世界上其他独立完整的地区相对,特别是同印度、中国、埃塞俄比亚、阿拉伯、波斯和赛西亚,即同罗马以外的其他邦国相对。

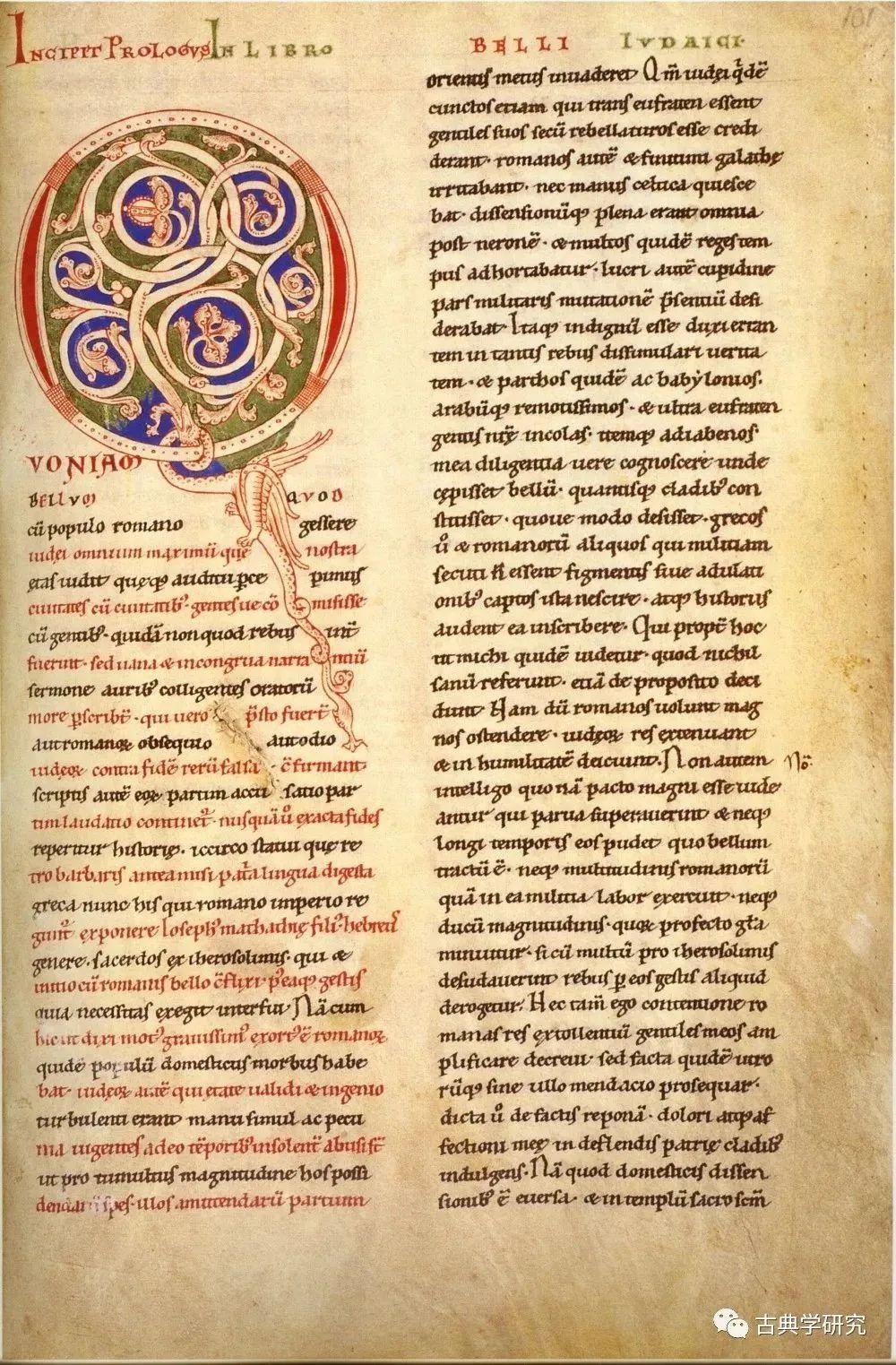

唯独大普林尼一人对noster orbis持这种解释。此种表达方式中的“我们”这一概念过于宽泛笼统,以致该说法在罗马未得到普遍认同。因此,必须为罗马世界创造一种准确的表达方式,也就是:orbis Romanus [罗马的地球],这一称谓排除了所有误解。与马尼利乌斯一样,卢坎也使用过orbis的许多释义,他将这一术语传播开(8. 411f.;10. 456),尤其是orbis,qua Romanus erat [世界,罗马的世界](8. 211f.)这一说法,表明卢坎为orbis注入新的释义,即“地球上属于罗马的那部分”(der römische Teil der Ökumene)。这种说法亦经历了很长时间才获得人们认同,因为,当时将罗马帝国看作整个地球的观念仍是主流思想。自公元4世纪起,意为“罗马世界”、“罗马帝国”的orbis Romanus得到普遍应用,特别是被此后的史学家使用。马尔克里努斯(Ammianus Marcellinus)经常使用这一术语,偶尔亦会借用该术语同日耳曼人和波斯人进行对比。与此同时,这一称谓出现在了铭文里;同一称谓甚至渗入法律和法学用语。此后,orbis Romanus被基督教作家采纳,他们只是借用这种表达方式来阐述当时罗马帝国的实际境遇,或感叹帝国的没落,或规劝人们皈依基督教。该术语最终也被用于基督化的罗马帝国。那些认为帝国思想中的普世主义在古希腊罗马晚期就已消亡殆尽的观念,现在看来可能有失公允,因为这一术语在最初传播之时,本身就涵盖了帝国与地球之间的区别。然而,人们更愿意从当时占主流地位的人民意愿的角度来解释这个名称,以此突出罗马人民的个性品质。接受这一名称的异教作家也依然维护这样一种信念,即罗马帝国包含整个地球。《罗马君王传》的作者们同样持这种观点,如维克多(Aurelius Victor)和阿米阿努斯。罗马统治势力对征服世界的欲望非常强烈,以致这种欲望早已渗入那起初意义完全不同的orbis Romanus中。约瑟夫斯(Josephus)的《犹太战记》(Jüdischer Krieg)的拉丁文版编者证实了这点。此书用大量篇幅讲述罗马人:in ipsorum enim nomen elementa etiam transierunt. in quos orbis transivit etiam terrarum, qui romano imperio clauditur et definitur, denique a plerisque orbis romanus apellatur. [在他们的称谓中,各要素已转化。在他们中间,整个地球已转化,这个被罗马帝国包围和限制的地球,终将被多数人称为罗马的地球。](Heges. 2. 9. 1)这一近期史实表明,“罗马地球”这一理念并未在帝国陷落之时的民族大迁徙中产生动摇。这种理念包含的大一统思想,如此坚实地植根于罗马帝国全境,使该思想自奥古斯都帝国时期起,一直影响至此后罗马在东西方实施的一切政治军事行动。这种统一世界的理念是伟大的思想,使历史的生命在此得以不断延续。具有更为重大历史意义的是,基督教会也接受了“罗马地球”的思想。规劝众人进入上帝之国的宣召,常被人描述成是因着与犹太教和罗马帝国的普世主义的不屈对抗才得以保存稳固。当“罗马的地球”的理念通过基督教会的语言表达出来时,这一研究结论就需放在上述恢弘的历史发展过程中讨论。在最初传教之时,基督教就曾借用以希腊语和拉丁语写就的有关普世帝国的概念。基督使徒的目标是向世间众人宣讲和传扬福音,他们亦获得惊人的成就:早在公元2世纪,这一新的教导——基督教就已在全世界范围内确立下来。由于与犹太教和罗马帝国的斗争中获得成功,基督徒的政治历史意识中随即出现了“新人与第三性”(von dem neuen Volk und dem dritten Geschlecht)的信念。德尔图良(Tertullian)曾一再强调福音要在全世界得到传播,他创造了与帝国普世主义相对的、属于世界民族即gens totius orbis [全球所有部族] 的基督教用语(apol. 37)。同时,这种包含“全球”特点的传播理念对“大公”(katholisch)这一概念的形成起到突出作用。Ἡ κατὰ τὴν οἰκουμένην καθολική ἐκκλησία [遍布天下的大公教会] 与una per omnem orbem terrae ecclesia diffussa [同时遍布全球的教会],是自公元2世纪以来产生的希腊文和拉丁文名称,此后一再被采纳并进一步散播至其他地区。谈及教会的普世性传播,奥古斯都曾这样解释大公教会:ipsa est enim ecclesia catholica, unde καθολική graece appellatur, quod per totum orbem terrarum diffunditur. [它确实是大公教会,希腊语称为καθολική,这教会遍布整个地球。](epist. 52. 1)相较于普世帝国理念,教会在经过长期斗争之后始终坚持自己的世界性要求和影响。君士坦丁在承认这一事实之后,将基督教会抬高为帝国教会。此举改变了基督教在罗马帝国的地位,使之成为在帝国中占据统治思想的宗教。作为基督教先行者的罗马,在帝国时期创设的统一格局早已得到人们认可。而现在,罗马帝国与教会各自持有的普世主张达成最终和解与联合的时刻似乎也已到来。帝国内部主教的宗教会议可被看是普世主义的集合地,因为原则上帝国与教会都是包含人类一切居住空间的集合体。Peter Paul Rubens 绘,1622年

在基督徒看来,基督教是调节罗马帝国与教会关系的决定性因素,因此基督徒可直接使用那些已存在的、带有“罗马的地球”理念的名字和惯用语,无须考虑创设这一理念的罗马帝国。在基督教语言中,orbis和orbis Romanus常用来表示基督教界和基督教世界。如果还有什么能扰乱基督教的统一,那就是异端邪说。针对这一阐释,奥古斯丁创造了一个统一名称:orbis catholicus [大公世界]。基于帝国与基督教会已达成和解,尤塞比乌斯(Eusebius)主教为罗马帝国预测了世界最外延所能及之处;在他看来,凭借福音的力量,可使罗马帝国实现世界统一的企望。此后的历史证明,事实驳回了主教当初的预言。然而,帝国虽已陷落,基督教世界却依然存在,其影响范围亦超越罗马帝国的疆域,遍布地球各处。同拜占庭与日耳曼人所建的诸多王国相比,基督教会拥有更多的权力,这就使现在的教会能进一步吸收、融合罗马帝国当年的普世愿景。教皇利奥一世(Leo I)在natali apostolorum Petri et Pauli [使徒彼得与保罗诞辰之际] 的布道中,公开表示最终接受罗马帝国的统治思想。回顾使徒彼得和保罗这两位“真正的城市创造者”时,利奥一世宣告:isti sunt, qui te ad hanc gloriam provexerunt, ut gens sancta,populus electus, civitas sacerdotalis et regia, per sanctam beati Petri sedem caput orbis effecta, latius praesideres religione divina quam dominatione terrena. quamvis enim multis aucta victoriis ius imperii terra marique protuleris, minus tamen est, quod tibi bellicus labor subdidit quam quod pax Christiana subiecit. [他们就在那儿,他们将这种荣耀传递给你,以使神圣的部族,蒙拣选的民族,祭司的共同体和宫殿,通过至福彼得的圣座成为世界之首,你将看顾的圣域比对大地的统治更宽。你要通过很多胜利扩大帝国的权力,你会向大地和海洋推进,但你的战功比不上基督教之下的和平。]有关地球的构想、罗马的观念及统治者的理念:现在,一切都为更新的统一体而汇聚。

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。