中西文明互鉴 | 温静:古埃及艺术中的哀悼者形象及其宗教意义

编者按:天人问题是关涉人类文明处境的根基性问题,无论是华夏文明还是欧亚诸文明都对此问题有过深入的追问。《南方文物》2023年第1期“华夏与欧亚诸文明”专栏推出了由北京大学社会学系王铭铭教授组织的有关各古典文明围绕“天人问题”的系列讨论,专栏涉及古希腊、古罗马、古埃及及古代中国等多个文明体,对“天人问题”作出了立体而多面的探讨。

古埃及人认为,人死后会前往冥界,在那里接受冥界之主奥赛里斯神的审判,通过审判的人可以获得重生,永远生活在富饶祥和的来世。基于这样的观念,古埃及的墓葬艺术除了描绘丧葬仪式场景,还注重传达墓主人对来世生活的期待。早在古王国时期(约公元前2686—前2160年),官员贵族的陵墓祭堂中就开始出现丰富多彩的艺术主题,劳作、渔猎、运输、宴会、乐舞等场景渲染出愉快宁静的氛围,人物刻画遵从固定的范式,呈现出端庄的姿态。然而,对哀悼场景的刻画是古埃及艺术中的例外。在刻画哀悼者时,工匠不再拘泥于正统的艺术法则,而是着重表现哀悼者悲痛欲绝的姿态与神情,体现出古埃及艺术中难得一见的生动性。浮雕壁画中的哀悼者有男性也有女性,通常以双手上举触摸头顶的姿态出现。这是古埃及人特有哀悼姿态。除此之外,哀悼者也可能以站姿、坐姿、蹲姿或鞠躬的姿势出现,还有一些甚至以匍匐倒地的姿势出现。这些生动的刻画表达了人物的情绪与突破常规的肢体动作,是古埃及墓葬艺术中最吸引人的部分。哀悼者自由伸展的肢体为画面整体带来了流动性,与墓主人静态形象的肃穆氛围形成鲜明的对比,展现出独特的艺术张力,为墓葬浮雕与壁画增添了耐人寻味的韵律。

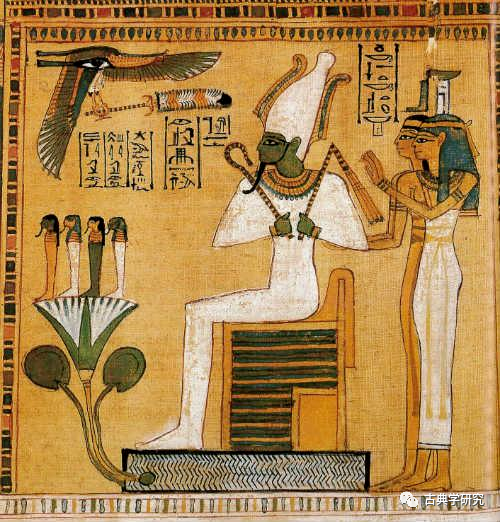

▲ 伊西斯和奈夫西斯站在奥赛里斯身后

在宗教意义上,墓葬中的装饰主题都服务于墓主人的来世,对哀悼者的刻画自然也不例外。早期学者往往将送葬队伍作为一个整体来研究,认为哀悼只是其中的一个环节。[1]近年来,哀悼者形象开始受到学界的关注。德国学者库查雷克(Andrea Kucharek)对棺木上的哀悼者形象进行了研究,但没有涵盖浮雕与壁画。她将哀悼主题分为两类,其一是“神圣的哀悼”,即冥界之主奥赛里斯(Osiris)的妻子伊西斯(Isis)和姐妹奈夫西斯(Nephthys)对奥赛里斯的死亡进行哀悼;其二是普通人对死去亲人的哀悼,[2]官员贵族陵墓中的哀悼场景通常是墓主人接受家人、亲朋好友或祭司的哀悼。“神圣的哀悼”并不会直接出现在壁画浮雕中。

英国学者里格斯(Christina Riggs)从性别的角度出发,认为女性哀悼者与死亡所带来的混乱状态相关联,女性哀悼者袒露胸膛、披头散发的形象代表着混乱,与通常的内敛克制的女性形象形成了鲜明的对比,特别是对贵族妇女而言,若要将她们刻画为哀悼者,就要打破原有的艺术法则,将失序的一面完全地呈现出来,从而成为妇女力量的展示;同时,从人类学角度,妇女在死亡中的作用与其在生育中的作用相一致,死亡所带来的“不洁”也与妇女生育、月经的“不洁”联系在一起。[3]

然而,无论是从社会习俗与禁忌角度,还是从女性社会地位的角度,我们都不能忽略哀悼者形象的本质意义,即古埃及宗教中的死亡问题。古埃及人并不直接刻画死亡,若要理解他们的生死观,只能从与丧葬礼仪有关的艺术形象入手。

早在古王国时期,哀悼者形象就出现在了官员陵墓祭堂的浮雕装饰中。[4]这些哀悼者可以是男性,也可以是女性,他们在葬礼上扮演着重要角色。理论上,古埃及人将死者的尸体送到木乃伊工坊进行防腐处理,在木乃伊制作完成后举行葬礼。一般而言,葬礼过程分为三个阶段:从死者的住所出发,乘船渡过尼罗河,在尼罗河西岸登陆并行进至陵墓。在浮雕壁画中,哀悼者陪伴着送葬的队伍,从死者的房屋向陵墓行进。[5]

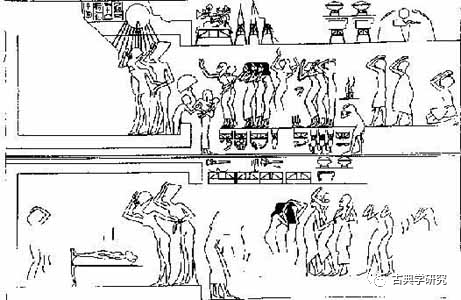

第六王朝(约公元前2345—前2181年)一位名叫安柯玛荷尔(Ankmahor)的官员就在祭堂墙壁上刻画了送葬的队伍。画面中,一群哀悼者占据了两行位置:上一行有十一名排成一队的男性哀悼者,之上有铭文写道:“走出丧葬庄园来到美丽的西方。”下一行有十五名女性哀悼者,她们从一座四方形的院落中走出,而院落可能代表着死者的房子。[6]男女哀悼者在姿态上并没有显示出性别差异。在男性哀悼者队列中,第二位哀悼者呈现出晕倒的姿态,由旁边的两人伸手搀扶。女哀悼者中也有一位呈晕倒状,由附近的人搀扶。一些哀悼者相互搀扶,一些蹲坐在地上,一名女性哀悼者在撕扯自己的衣裙,还有一些哀悼者呈双手上举的姿态。全部二十六名哀悼者都被刻画为不同的姿态,即便是双手上举的哀悼者,手臂姿态的细节也各不相同。他们的穿着打扮与浮雕中的其他人大致相同。男性哀悼者身穿白色短裙,头戴短假发,女性哀悼者身穿白色长连衣裙,肩部有长条带子,头戴长假发。在男性哀悼者中,处于中间位置的两名带有头衔和姓名:“丧葬祭司泽波什(Zenbeshi)”和“副掌印官普塔舍普瑟斯(Ptahshepses)”。[7]这是比较罕见的。在大多数情况下,哀悼者都没有姓名与头衔。因此,这些男性哀悼者并非死者家人雇佣的职业哀悼者或祭司,而更可能是他们的亲属、同事、下属或朋友。在女性哀悼者附近,有铭文写道:“哦,我们的父亲,慷慨的主人。”从铭文可以看出,这些妇女可能是死者的女儿或女性亲属。此外,在女性哀悼者中还有两位腹部突出的孕妇。在一些文化中,孕妇、产妇或月经期妇女会被排除在宗教仪式之外,然而,浮雕显示,古王国时期的埃及并不存在类似的禁忌,孕妇也可以参加葬礼并为死者进行哀悼。(图一)

第五王朝(约公元前2494—前2345年)的宰相普塔荷泰普(Ptahhetep)在萨卡拉的陵墓祭堂浮雕描绘了四位男性哀悼者,他们身穿特别的网格状服装,双手高举触摸自己的头顶。铭文显示,他们的头衔是 “无花果树之屋的随从”。[8]在之前提及的安柯玛荷尔的陵墓之中,一名男性哀悼者也采用了相同的姿态。通过姿态与特殊的服装判断,这些哀悼者很可能是舞者,在送葬队伍护送棺椁渡河来到西岸,行进到陵墓祭堂门口时,舞者与歌者开始举行相应的仪式。

中王国时期(约公元前2055—前1650年)对哀悼者的描绘延续了古王国时期的传统,但从新王国(公元前1550—前1069年)开始,哀悼者的形象开始发生改变。在新王国早期的墓室中,女性哀悼者仍然身穿紧身长裙、肩部带有长肩带,头戴长假发;然而,到了第十九王朝(约公元前1295—前1186年),她们开始身穿宽松带有褶皱的长袍,胸部暴露在外。[9]实际上,这一趋势在第十八王朝阿蒙荷泰普三世(Amenhotep III,约公元前1390—前1352年在位)统治时期就已经初现端倪——哀悼者开始以人群的形式独立出现在画面中。[10]

阿蒙荷泰普三世的朝臣奈布阿蒙(Nebamun)和伊普凯(Ipuki,底比斯墓TT181号)的墓中出现了男性和女性哀悼者乘坐船只渡过尼罗河的场景。男性哀悼者蹲坐在船上,双臂交叉环绕在膝头,下颌枕在手臂上,似乎在沉默地哀悼。这一姿态在古王国时期的哀悼者身上也较为常见。女性哀悼者的刻画方式明显不同。身材高矮不一的一群妇女拥挤在一起,脸部朝向不同的方向。她们身穿袒露胸部的带褶皱的长裙,头戴着长假发,额头系着白色布条,面颊上画有泪痕,双臂夸张地上举,并以指尖触碰头顶。不仅如此,这些妇女还有着不同的肤色,一些呈现出古铜色,另一些则呈现出浅黄色,不同肤色的人相互交叠,使画面更具层次感和纵深感。衣裙上流动的褶皱体现出女性身体的曲线,同时也强调了布料的质感,显现出三维立体的效果。[11]在这些哀悼者的上一行,两位扶棺恸哭的妇女占据了显要位置。她们身穿袒露胸部的带褶长裙,将双手高举过头顶。[12]

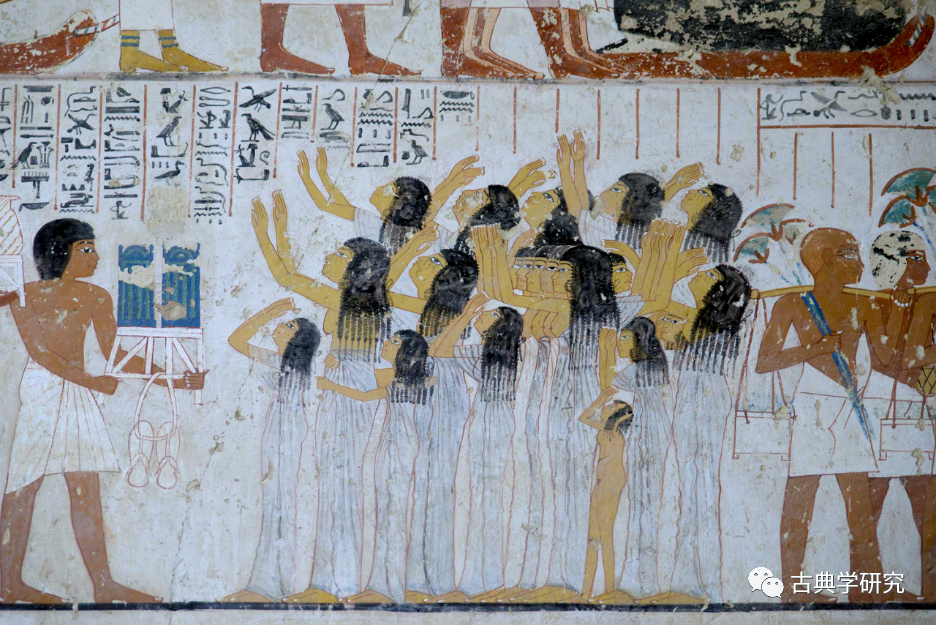

在拉摩斯(Ramose,底比斯贵族墓TT 55号,阿蒙荷泰普三世至埃赫纳吞统治时期,约公元前1390—前1336年)的墓中,一组女性哀悼者在送葬队伍的中间,以哭泣的姿态出现。令人称奇的是,她们面朝的方向与送葬队伍行进的方向相反,打破了古埃及壁画中人物队列朝向同一方向的常规。这样的画面安排或许是要表现出哀悼者站在道路两旁迎接送葬队伍的场景,不同的朝向表达出更为复杂的位置关系,为画面增加了立体感。这些妇女身高参差不齐,这也是这一时期女性哀悼者形象的显著特征。在古王国时期,哀悼者身高都是一致的,在刻画方式上与送葬队伍中的其他人并无明显差异。拉摩斯的哀悼者中还有一位儿童,她赤身裸体,以古埃及艺术中儿童的典型形象出现。(图二)

▲ 图二 拉摩斯墓室壁画中的哀悼者

新王国以后的墓室壁画中也会出现男性哀悼者。在纳赫特阿蒙(Nakhetamun,底比斯贵族墓TT 341号)的墓中,送葬的队伍中有一位男性哀悼者以双手触碰头顶的形象出现在棺椁旁。他头上系着白色布条,在他之前是四位抬棺者,在他身后是另外四位抬棺者,棺椁被安放在船型的棺材架上,伊西斯女神出现在船尾,而奈弗西斯女神出现在船头。[13]在萨卡拉的霍伦姆亥布(Horemheb)墓中,一群士兵出现在壁画中,一边行进一边进行哀悼。[14]在第二十六王朝(公元前664—前525年)的官员纳西帕卡舒提的墓中(Nesi-pa-ka-shuty,现存布鲁克林艺术馆),一群男性哀悼者将手臂举到头顶,同时做出击打胸膛的姿态。[15]

对比男性哀悼者,这一时期对女性哀悼者形象的刻画更为细致入微。在一些例子中,女性哀悼者的打褶长裙会被涂成灰蓝色。这可能是为了模仿白色亚麻布沾染上尘土后的颜色,代表这些哀悼的妇女用双手将尘土攘在自己身上。在一些陵墓壁画中,女性哀悼者还会躬身向前,双手触及地面。[16]从目前的证据,我们还不知道男性哀悼者是否也遵从这一习俗。在阿玛尔纳时期(约公元前1352—前1327年)[17]的王家陵墓中,法老埃赫纳吞本人出现在壁画中,他举起手臂,用手触碰额头,正在哀悼死去的女儿。从画面中无法看出法老是否将尘土撒在了自己的身上。在面部表情的刻画上,下垂的下唇或张开的双唇可能代表着哭喊的动作,传达出悲伤的情绪。[18]此外,脸颊上的泪痕也是女性哀悼者所特有的。一些学者认为,女性哀悼者用指甲划伤自己的脸颊,壁画中人物脸颊上从眼部向下延伸的黑色线条是从伤口中流出的鲜血与眼泪、尘土混合在一起而形成的血水。[19]但是,更可能的是,脸部的黑色线条代表流出的眼泪融化了眼影,当眼泪沿着脸颊流下时,眼影的黑色颜料就在面颊上留下了痕迹。

女性哀悼者的形象也会出现在棺材上。在底比斯发现的一具第二十二王朝(约公元前945—前715年)的木棺上,哀悼的妇女身穿边缘带有穗子的深色长裙,头戴特别的假发——头发顶端凹陷,一缕发辫围绕着脖子,发辫上系着一条长带子,一直垂在背上。其中两位哀悼者的身体呈正面,但面部却仍然采用侧面的画法。[20]

从上述例子可以看出,古王国官员陵墓中所刻画的哀悼者形象较为克制,对悲伤情绪的表达仅限于姿态;哀悼者的身高一致,都排列在同一行中,与送葬队伍的画面结合在一起。从第十八王朝开始,墓葬装饰中对哀悼者的刻画打破了古王国以来的传统。首先,哀伤情绪的表达不再仅仅局限于姿态,哭泣的表情与眼泪、女性哀悼者脸颊的黑色痕迹、灰色的衣裙及袒露的乳房等细节刻画是其他人物形象所不具备的,是艺术表达上的创新;其次,哀悼者成群独立出现,高度、年龄各不相同,身体之间也出现了相互的遮挡,在视觉上造成了空间感,这与对墓主人和其他人物的塑造是完全不同的;此外,他们的朝向也可以与送葬队伍的朝向不同,这也是对传统艺术法则的突破。艺术表达上的独立性或许意味着哀悼开始成为独立的艺术主题,即对死亡的哀伤情绪得到重视并在社会文化表达中占有了一席之地,而这背后所隐含的是人们对死亡的认知或对死亡表达的限制发生了深刻的改变。

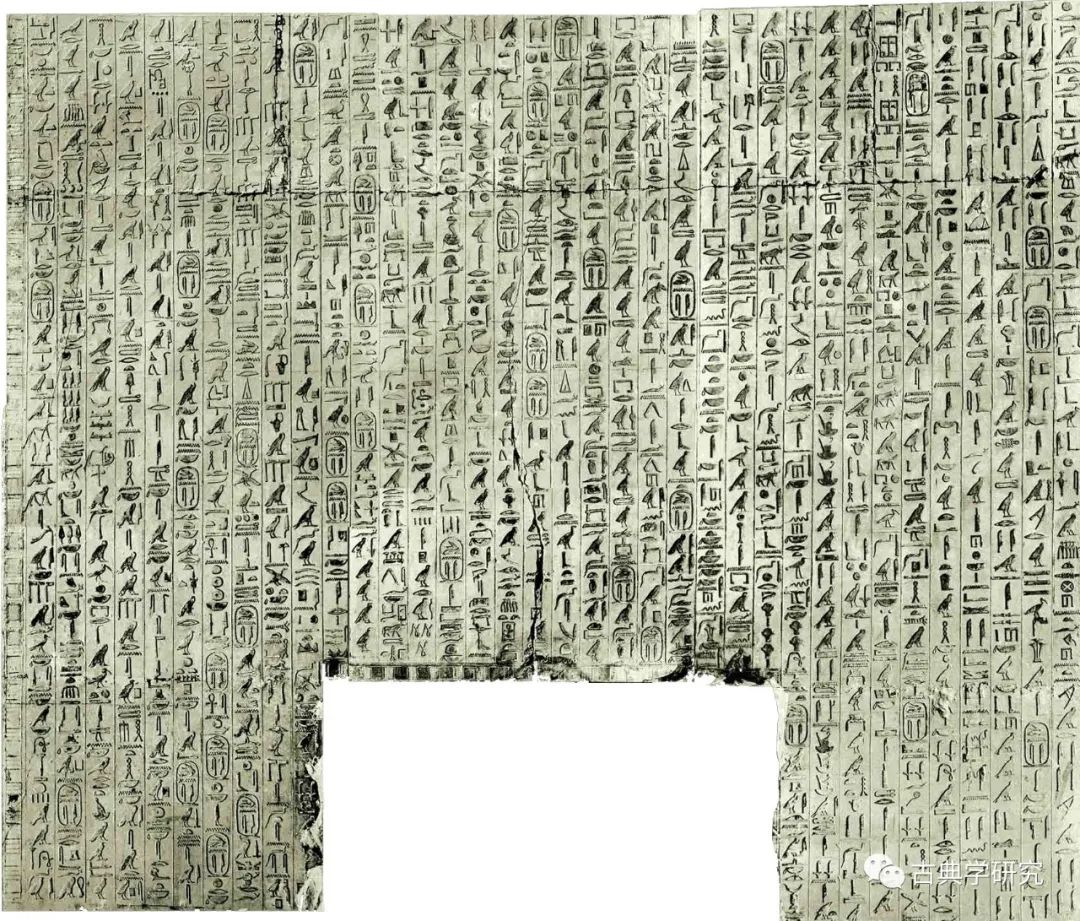

哀悼者形象具有多重象征意义。首先,女性哀悼者象征着死者成为奥赛里斯进而获得永生的过程。普通人经历从生到死,再进入来世获得永生的生命循环实质上是对奥赛里斯神话的摹仿与再现。奥赛里斯神话是古埃及人对死亡的最完整、最深刻的阐释。出现在古王国第五王朝末(约公元前2375—前2345年)的《金字塔文》最早记载了关于奥赛里斯、伊西斯和荷鲁斯的神话。经文隐晦地提及了奥赛里斯为兄弟赛特所杀,其子荷鲁斯为父报仇,重新夺回王位的故事。死去的奥赛里斯在冥界得到重生,成为冥界之王。《金字塔文》将死去的君主与奥赛里斯神等同起来,使死去的君主通过成为奥赛里斯而获得来世永恒的生命。古王国之后兴起的《棺文》开始将死者称为奥赛里斯某某,普通人也可以将自己与奥赛里斯等同起来,通过模仿奥赛里斯而得到重生。

▲ 乌纳斯金字塔内部的铭文

在奥赛里斯死后重生的过程中,他的妻子伊西斯和姐妹奈夫西斯充当着哀悼者的角色,并帮助奥赛里斯实现复活。代表伊西斯和奈夫西斯的女祭司最早出现在古王国时期的祭堂壁画中。在前文提及的安柯玛荷尔的浮雕中,送葬队伍里有一位妇女的地位十分显要,她的头衔是“鸢”。这位妇女姿态端庄,很可能是墓主人的妻子,或是重要的女祭司,同时也是墓主人的主要哀悼者,扮演着伊西斯女神。[21]她的打扮与其他家庭成员类似:身穿白色长连衣裙,头戴长假发,额头上系着一条长亚麻布带,可能是家庭成员的标识,一只手放在胸膛上,可能在击打胸部。[22]她身后还跟随着三位男性,分别为“神的掌印官,入殓祭司(embalmer)总管”“阿努比斯的入殓祭司”“念咒祭司(lector priest)”。这三人都是丧葬仪式中的重要祭司,这位妇女位于他们之前,说明地位比他们更加重要。在一些壁画中,会出现两位“鸢”,代表伊西斯和奈夫西斯。“鸢”还会出现在运输棺椁的船上,分别位于船头和船尾。

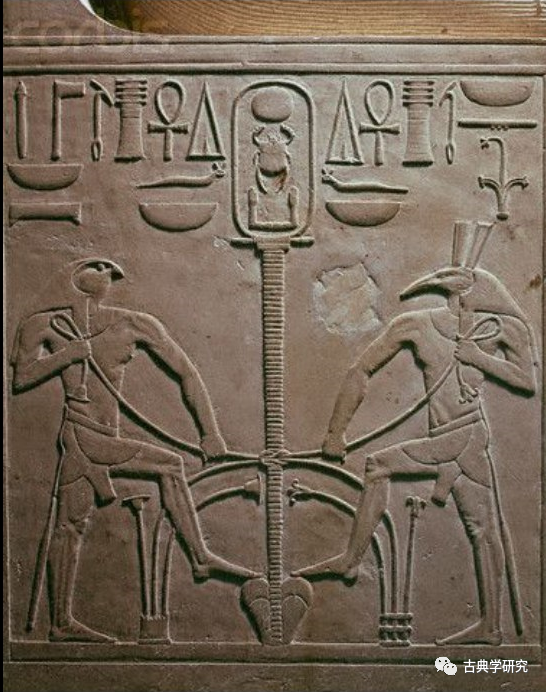

“鸢”的出现意味着葬礼过程本身已经成为死者模仿奥赛里斯死而复生的仪式,女祭司是伊西斯女神的化身,而死者相应地成为奥赛里斯,个体的死亡通过表演性的仪式重复了奥赛里斯死而复生的过程,进而将死者与冥界之神的生命循环联系在了一起。这一点在新王国的一篇纸草文献(Papyrus Chester Beatty I)中也得到了印证。这篇文献记载了荷鲁斯与篡位的赛特进行战争的故事。荷鲁斯与赛特在九神的法庭上接受审判,众神将王位判给荷鲁斯,赛特也服从了审判,成为太阳神的侍从。文献并未提及奥赛里斯是如何为赛特所杀害的,但复活的奥赛里斯为众神生产小麦与大麦,是众神供奉的来源。[23]在古埃神话的叙事逻辑中,奥赛里斯代表着自然界周而复始的生命萌发,而赛特则代表着对生命扼杀和生命消逝后的贫瘠与混乱。因此,象征着伊西斯与奈夫西斯的两位女祭司将死者的葬礼仪式与奥赛里斯的死亡和重生联系起来,奥赛里斯的死亡与重生代表着宇宙生命的循环,每一位死者都可以通过模仿奥赛里斯来将自身纳入宇宙的生命循环中。

▲ 荷鲁斯和赛特

此外,在《金字塔文》中,为死去君主哀悼的神祇不仅包括伊西斯与奈夫西斯两位女神,尼特(Neith)和赛尔克特(Selket)女神被称为奥赛里斯的哀悼者,瓦杰特(Wadjet)女神也为死去的君主哭泣。[24]因此,广泛参与到丧葬仪式中的哀悼者除了象征伊西斯与奈夫西斯两位女神,很可能也是其他神祇的化身,是模仿奥赛里斯仪式所不可或缺的组成部分。

除了代表哀悼死者的女神,浮雕壁画中的女性哀悼者形象也象征着女神的哺育。女性哀悼者常以双手击打胸部的形象出现。在第十八王朝一座官员的墓室壁画中,送葬队伍中的两位“鸢”身穿长裙,双手交叉在胸前,做出击打乳房的动作。[25]在古代希腊罗马世界,妇女在丧葬仪式中袒露胸部并击打乳房是一种传统的习俗,这一习俗与产奶有关,象征着死后重生。[26]《金字塔文》中也有女神击打乳房并为死者哺乳的咒语:“你是那里的乳牛,你是那里的哺育之牛,到他身旁,哀悼他,为他击打你的乳房。”[27]

在另外一层象征意义中,女神哀悼时所流下的眼泪代表着哺育之水。在古埃及的神话体系中,人类诞生自创世之神的眼泪。《棺文》咒语第1130条写道:“我(指创世之神)从我的汗水中创造了众神,从我的泪水中创造了人类。”[28]在后期的宗教文献中,伊西斯女神的泪水是尼罗河水的源头,源头之水带来了沿岸生命周而复始的生长,从而也带来了奥赛里斯的重生。[29]在《伊西斯与奈夫西斯之歌》中,伊西斯这样说道:“我今日在这片土地上发了洪水。”[30]

从古王国到新王国,哀悼者的形象发生了明显的变化:哭泣与眼泪变得越来越重要。《金字塔文》实际上并未出现关于女神眼泪的描写。[31]从官员贵族的墓葬装饰来看,新王国之后才出现了对女性哀悼者眼泪的刻画,同时,男性和女性哀悼者的形象也开始产生巨大差异:男性哀悼者的形象较为克制,而女性哀悼者的形象则更为夸张,出现了泪痕、尘土玷污的衣裙、张开的嘴唇等特别的细节描绘,这是古王国时期的哀悼者形象刻画所不具备的。[32]因此,我们可以认为,在新王国时期,女性哀悼者的宗教象征意义变得格外重要。一方面,她们象征着使奥赛里斯复活的伊西斯女神,另一方面,她们也是哺育死者的女神,她们的眼泪象征着伊西斯女神的眼泪,代表着尼罗河泛滥的洪水,也是死者的重生之水。

古埃及艺术是程式化与象征性的,哀悼场景并非对现实的写实主义描绘,而是对死亡—重生这一宗教观念的仪式性表达。哀悼场景首先也是对死亡所带来的悲伤状态的描绘,在一定程度上反映了人的真实情感,是古埃及人对人性的刻画方式。通过将情感的表达融入神话与仪式的重演中,古埃及人为真实情感的表达找到了宗教上的合理位置,即视人类情感为宇宙秩序的有机组成部分,将对死亡的悲伤情感与丧葬仪式、宗教教义统合到丧葬仪式过程中,进而形成人性、自然与宗教价值观的和谐表达。

在阿玛尔纳时期,太阳神阿吞作为唯一信仰,日轮阿吞象征着创造世界的生命力,在这一新信仰的影响之下,对哀悼者形象的刻画又有了新的变化。在阿玛尔纳王家陵墓的壁画中有国王与王后哀悼麦克特阿吞(Meketaten)公主的场景。[33]在这一场景中,国王埃赫纳吞高举双臂,躬身向前进行哀悼。其身后的随从人员也以哀悼者的形象出现,高举双臂指向头顶,女性哀悼者在前,男性哀悼者紧随其后,采用相同的哀悼姿势。这是阿玛尔纳王室装饰所特有的场景,同时也是首次以艺术形象来表达国王与王后的悲恸情绪。[34]这样的艺术形象一方面是受到了阿玛尔纳艺术中自然主义风格的影响,另一方面是中王国以后宗教思想和生死观念变化的必然结果。

▲ 哀悼麦克特阿吞公主

传统的宗教经文如《金字塔文》《棺文》与中王国晚期开始出现的《亡灵书》旨在帮助死者进入来世获得永生,并对来世的美好生活进行赞颂。但从中王国晚期开始,强调死亡的悲伤以及对死亡的悲观看法也开始出现在主流的文学作品中。在散文《一位厌世者》中,作者探讨了在世态炎凉之中人如何自处以及如何面对死亡的问题。[35]而《竖琴之歌》则更加深入地表达了死亡的悲伤与无奈,劝说人们珍惜今生美好的生活。[36]古埃及知识分子在编纂文献时吸纳了多种价值观念,将对此岸生活的肯定与对死亡的悲观看法也纳入对死亡与来世的表达之中,哀悼者形象与《竖琴之歌》在死亡的态度方面具有一致性。

综上所述,古埃及陵墓中的哀悼者与哀悼场景有着深刻的宗教意义,随着宗教思想的不断发展,哀悼者的形象也随之改变。从古王国时起,官员贵族就在陵墓祭堂中刻画送葬队伍的形象,其中开始出现掩面而泣的哀悼者。祭堂的哀悼者虽然既有男性也有女性,但有两位女性哀悼者占有至关重要的位置,她们拥有“鸢”的头衔,象征着伊西斯与奈夫西斯两位女神。哀悼场景在宗教仪式层面是伊西斯与奈夫西斯哀悼奥赛里斯场景的再现。新王国以后,哀悼者形象更强调对女性哀悼者悲痛流泪的刻画。对眼泪与泪痕细节的强调源于新王国以后宗教上对伊西斯女神的强调,她的眼泪成为重生之水与尼罗河洪水的来源,哀悼妇女的眼泪代表着女神的眼泪,帮助死者在来世得到重生。此外,从古王国开始,女神就是死去君主的哺育者,这一观念是新王国时期哀悼的妇女袒露乳房或击打乳房形象的来源。

本质上,哀悼场景是古埃及人将对死亡看法具象化的表达。死者的丧葬仪式不仅仅是通向重生的仪式,死亡所带来的混乱与悲痛也被纳入仪式过程之中。通过奥赛里斯神话,古埃及人将死亡现象转化为与宇宙秩序相一致的宗教现象,而哀悼与痛哭的行为经由这一过程合理化,人类自身的情感也就纳入死而复生的生命循环之中。同时,通过强调死亡的悲痛,生命的重要性也得以展示,体现出古埃及宗教观念的自然主义特征与文明早期萌发的人本主义思想。

注 释

作者简介

温静,北京大学历史学硕士,美国宾夕法尼亚大学埃及学博士,现任中国社会科学院世界历史研究所助理研究员,研究兴趣包括古埃及文字、社会、宗教、考古、艺术等方面,著有《尼罗河的赠礼》(商务印书馆,2014年),《尼罗河畔的曙光——古埃及文明探源》(北京大学出版社,2022年),The Iconography of Family Members in Egypt’s Elite Tombs of the Old Kingdom(Brill, 2023)。

延伸阅读

(编辑:聂汝杰)

关注我们

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。