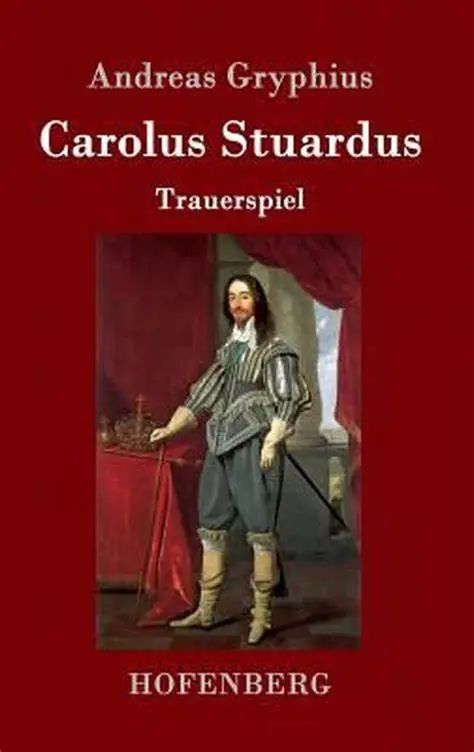

巴洛克戏剧研究系列 | 格吕菲乌斯的悲剧《查理·斯图亚特》

编者按:本文原载《古典学研究》第四辑《近代欧洲的君主与戏剧》(刘小枫主编,上海:华东师范大学出版社,2019年10月),瓦格纳(Hans Wagner)撰,谷裕译。本文已删去所有注释和文后参考文献,感兴趣的读者可查阅原刊。

主啊,是你任命君主代理你的职位。

难道我们的遭遇不是损害了你神圣的权利?(一幕321行以下)

剧中的苏格兰特使反驳克伦威尔的话表达了同样意思:世袭君主倘若获罪于神,那么也只有神有权惩罚他!(三幕行761)该句使用了交错修辞法[君主得罪神,神惩罚君主],修辞本身就包含:君主不仅只对神负责,而且也只能获罪于神。此外,路德本人特别强调君主职位的神性来源,而格吕菲乌斯是一位坚定的路德教徒。对于格吕菲乌斯来说,查理被砍头令人震惊,并非弑君事件本身——这在英国历史上屡有发生,而是如其所言,弑君采用了“岛国方式”(二幕196行),亦即打着正义的幌子,履行了法律程序,拟定了正式的死刑判决,这一事件才真正令人惶恐。如此行径的渎神之处在于,国王的对手要么披着宗教外衣,如独立派领袖彼得(Hugo Peter),要么把弑君行为说成受上帝感召的行为,如休勒特(William Hewlet,三幕53行及以下)。

凡此因素不免会导致把《查理·斯图亚特》解释为一部纯粹的政治倾向剧、一篇政治论战、戏剧形式的檄文或众多论战文字中的一种——在查理处决后不久,此类文字便在欧洲风起云涌,其中很多都充当了格吕菲乌斯的资料来源。然而通过对戏剧成文史的考察,可以看到,具体的政治倾向最多只是作品内涵的一部分,戏剧的结构及其特有的超时代的内涵并未受其沾染。

格吕菲乌斯创作《查理》的具体时间已不得而知。本卷选用的是第二版,在该版前言中,作者称自己在查理砍头后“不日便投入创作,满怀惊愕,表达对弑君行径的憎恶”(5页14行及以下)。弗莱明(W. Flemming)推断第一版早在1650年3月就已完成,但在1657年才随格吕菲乌斯选集第一版出版(以下称第一版),在此之前并无单行本问世。格吕菲乌斯也并非出于一时愤怒而奋笔疾书,因第一版使用的很多文献,被证明是当时的文献和报道。本卷的底本1663年出版,是作者的亲定版(以下称第二版)。第一二版间存在很大差异,以致有人称“两个版本两部作品”。

首先,第二版新增了一个第一幕,写费尔法克斯的夫人计划营救查理。这样一来,第一版的第一幕就顺延为第二版的第二幕,其第二三幕则合并为一幕,充当第二版的第三幕。这样第二版第三幕就变得内容极其丰富,篇幅偏长。

其次,费尔法克斯显然接受了夫人劝说,准备实施营救计划。这样他的态度就当较第一版温和。为达效果,格吕菲乌斯干脆把费尔法克斯与克伦威尔争辩一场(三幕157)的台词进行了对调。这也从侧面反映出,巴洛克戏剧人物——至少是次要人物——与其说具有个性,不如说是不同意见的传声筒。

第三,在斯特拉福和劳德魂灵对话的一场新增了一个异象,预示弑君的凶手将受到惩罚,斯图亚特家族将继续当王(二幕141-160)。

第四和第五幕增加了以下三个部分:第一,45-96行,讲有人通过“主要人物委员会”向查理转达营救建议,遭到查理拒绝。第二,103-118行,讲加斯通主教向查理宣读“教会礼仪用书”中基督受难部分的经文。第三,保利一场(157-260行),讲这位弑君者陷入狂乱,自责不已,且看到预示未来事件的异象。毫无疑问,如之前劳德魂灵所见异象,此处的异象也是一个独具匠心的设计,通过它可以把后来已知发生的事件嵌入剧情,而不致破坏戏剧时间的统一。

这些改动貌似多余甚或是败笔。有学者认为,新版虽增加了费尔法克斯夫人营救未遂的情节,却未能有效弥补戏剧整体缺乏外在情节的缺陷。增加的部分未能增强戏剧性效果,因营救计划最后不了了之,甚而显然是被遗忘了。倘若换成莎士比亚则一定大不相同!莎翁定会把苍白的克伦威尔打造成魔鬼般的恶人!——此为早先广为流行的以今论古评论巴洛克戏剧的例子。

《查理·斯图亚特》与格吕菲乌斯的其他殉道剧如《格鲁吉亚女王》和《罗马法学家》有很多相似之处。三剧的主人公都面对充满敌意的环境,毫不妥协地捍卫自己的信念,慷慨赴死。三剧的主人公都身居高位,决定他们可以兑现奥皮茨(M. Opitz)提出的落差原则,同时兑现与之密切相关的典型巴洛克之悖论式价值翻转原则,如17世纪宗教箴言诗常用的模式,其特征为:一位恒毅之人在这个虚幻的尘世中跌落得越低,受到的屈辱越多,其内心获得的升华就越高。这位恒毅之人出于坚定的信仰,把死亡当做一场盛宴,以死来证明尘世皆为虚空这一明见。这种悖论式价值翻转明显表现在《查理》剧结尾的王冠象征中:查理已然失去尘世的王冠,戴上殉道者的荆棘冠,此时——是为第二个翻转——正期待着永恒的“荣誉之冠”。当他在断头台上准备赴死之时,剧中一位观刑的侍女说道:

这是最后的王冠!荣华归于它!

世上的荣耀归于它!王座的权力归于它!(五幕419行及以下)

接下来,国王查理在诀别辞中进一步表达了此意:

尘世啊,请收回那属于你的!

我所赢得的,将是永恒的王冠(五幕447行及以下)

在为剧本所做的最后一个注释中,格吕菲乌斯并非偶然地引用了一个自己使用过的文献《记国王查理的生与死》,其中说道:

两院议员在其请愿、通告和声明中,屡次向国王预许,日后将把他树立为伟大光荣的国王。他们遵守了诺言,把(之前为他准备好的)尘世之沉重的荆棘冠,变成永垂不朽的荣誉之冠。

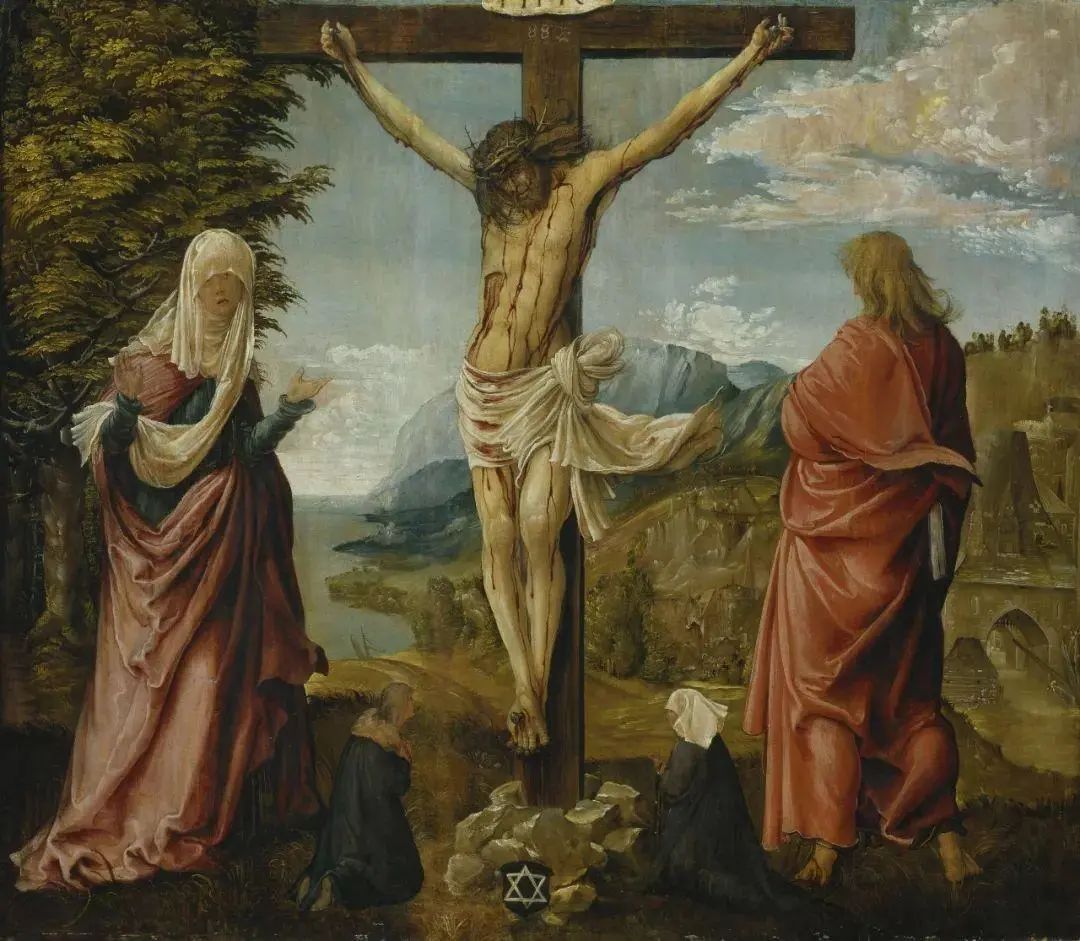

同样是殉道剧,《查理·斯图亚特》与《格鲁吉亚女王》和《罗马法学家》还有很多不同之处。殉道的女王卡塔琳娜为忠实信仰,拒绝了沙赫阿巴斯的求婚,升华为秘契神学所讲的基督的新娘;法学家帕皮尼亚努斯为神圣的法殉道,捍卫了绝对价值的有效性。而查理则不同,他既是凡人,又是君主,肩负着神所赋予的帝王之尊。他效法基督受难,在受难过程中逐渐等同于基督。

其最大的罪过

莫过于 / 他有太多的忍耐!(一幕337行及以下)

我们厌倦了人生

因他人的罪而受屈辱

直至受尽折磨而死。(二幕259行及以下)

第五幕在描写群氓如何虐待国王时,明确写道:

我感到惊愕

他在尘世得到的只有戏弄、十字架和唾沫。(五幕55行及以下)

最后,主教加斯顿特别在教会礼仪用书中,选取当在耶稣受难日宣读的经文,为查理宣读耶稣受难的故事。对此格吕菲乌斯借一位伯爵之口说道:

剧中此类例子不胜枚举。伴随剧情发展查理愈加进入基督的角色。《圣经》经文对耶稣受难的记载决定了戏剧情节结构,次要人物的安排也不例外。尽管格吕菲乌斯在诸如比萨乔尼的《近期内战史》中,读到有关费尔法克斯夫人密谋营救查理的记载,或在策森的《被侮辱而又被树起的君王》中,读到有关主要人物的营救计划,但问题关键不在于第二版是否使用了新文献,而在于作者选取了文献中哪些内容,以便它们——连同对它们的注释——能够更好证明所上演的是救赎史意义上的事件。史料记载的营救计划本身并不足以说明问题,能够在这方面增加可信度的,是让戏剧人物成为圣经人物的代表,如费尔法克斯夫人代表彼拉多的夫人,而犹豫不决的统帅费尔法克斯则代表罗马总督彼拉多。

由此视角观之,不仅费尔法克斯与克伦威尔之间的对话获得新意,而且营救计划的失败也不再是戏剧艺术上的缺陷。以此类推,克伦威尔、休莱特和胡戈·彼得一伙则充当了大祭司角色。第二版加入的保利也成为角色的载体:他出现在第五幕,不止解决了戏剧时间统一问题,更符合那位自责不已、自知将受永罚而自缢的犹大角色。在对五幕157行的注释中,格吕菲乌斯欲盖弥彰、充满反讽地暗示道:

查理和基督的等同还表现在,在玛利亚·斯图亚特(二幕241行及以下)和保利的异象中,整个世界都在哀悼查理的死,自然出离其正常轨道,是以足见事件石破天惊的震撼力:

地狱开裂!

天地昏暗!城堡、整个伦敦为之震荡!(五幕240行及以下)

“被弑诸王的魂灵”和“复仇”的合唱,构成整部戏剧的终场,其时狂风骤雨,大地开裂——影射《新约》的记载。可见对于格吕菲乌斯的戏剧,当把现实发生的事件与耶稣受难进行对位解释。受难的查理是“舞台上效法基督的象征性人物”。对于格吕菲乌斯,查理内在的伟大源于他在类比中效法了基督。历史事件因此获得永恒意义,当代史启示出宇宙内涵。

《罗马法学家》中复仇的魂灵同样肆虐地对付弑弟的罗马皇帝巴西安:第二幕结尾的合唱中,泰晤士河任凭“肆虐”来折磨他。在《查理·斯图亚特》中同样如此。虽然查理以基督为榜样遵从基督教诲,宽宥了他的敌人,但神的审判并未因此消除,而是在剧中就已见效:保利认识到自己才是真正应当被判处的,他看到了弑君者受到末日审判的异象。剧终的合唱即是众魂灵呼唤复仇和审判,在拟人化的复仇所见的恐怖异象中达到高潮。复仇发誓把英格兰变成地狱,“倘若它不懊悔地流尽眼泪”(五幕544)。戏剧借此最后一次强调指出,弑君之罪罪大恶极,它无论在类比的意义上还是在事实上,均是对神的犯罪。

关于《查理·斯图亚特》当时的上演情况,现有信息十分有限,表明该剧远不及《拜占庭皇帝列奥五世》或《罗马法学家》那样受欢迎。1650年托伦有学生上演了一出《查理》剧,很可能是格吕菲乌斯的作品,当然前提是当时剧本已创作完成。可以肯定的是,1655年齐陶的学校剧场上演了该剧。1671年在阿尔滕堡学校剧场也上演过《查理》,但是格吕菲乌斯的还是他人的无法确定。布雷斯劳的伊丽莎白人文中学定期上演格吕菲乌斯的作品,但《查理》是否列在其中亦无定论。普法尔茨选帝侯卡尔·路德维希在海德堡上演的诸剧中定有此剧,如此肯定,是因为选帝侯是查理一世的外甥,英国内战其间刚好身在伦敦。

延伸阅读

(编辑:何颜希)

关注我们

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。