赫西俄德的“原始思想”

编者按

本文原载《经典与解释(第48辑):赫西俄德的世界》(彭磊主编,北京:华夏出版社,2018年),罗伊(C. J. Rowe)撰,魏冠东译,彭磊校。为方便阅读,本次推送删去全部注释,有兴趣的读者可查阅原刊。

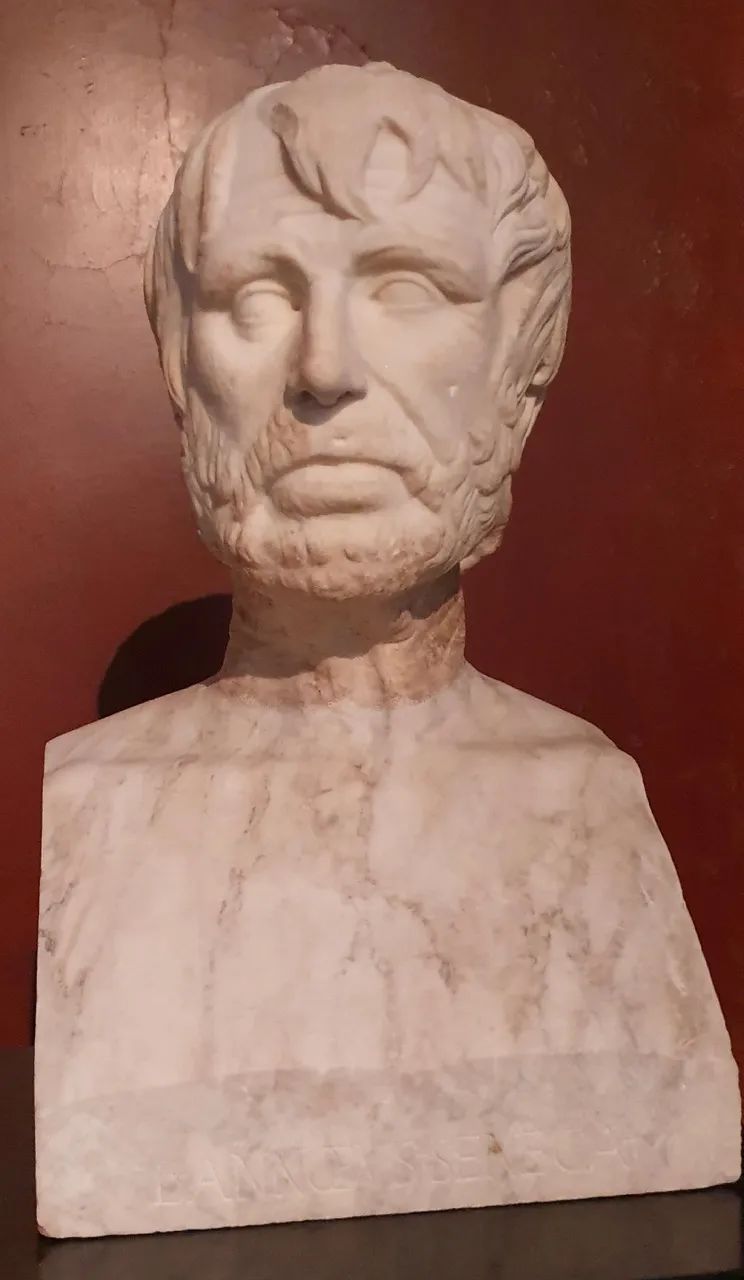

▲ 赫西俄德(Hesiod,约前8世纪–约前7世纪)

与之相似,弗兰克尔(H. Fränkel)断言,“古希腊哲学作为文学的历史并非始于阿那克西曼德(Anaximander),而是始于赫西俄德”,尽管当时哲学还没有“与神话分离”:我们必须更深地发掘赫西俄德神话叙述底下的诸观念。例如,《神谱》第736行起关于塔尔塔罗斯(Tartarus)的内容体现了“深刻的存在论思索”,只不过“赫西俄德无法用公开的、未编码的、概念化的语言来把握和表达”。

▲ 《喀迈拉》,阿普利亚红碟

这种原始的思想模式不是一劳永逸地处理一个对象,然后径直抛弃它;相反,它习惯于环绕它的对象,以便从变化的种种视角来不断重新检查它。这适用于赫西俄德《神谱》中的细节和整体。

这同样适用于《劳作与时日》。无论弗兰克尔所描述的“思想模式”是不是一般而言的“原始的”思想的特征,它的确是赫西俄德思想的特征:正如我们将要看到的,在赫西俄德的两部诗中,许多文段(或大或小)都出现了这样一种“环绕”一个主题的现象。劳埃德(G. E. R. Lloyd)指出了荷马那里类似的现象,例如,把睡神(Sleep)描述为“所有人的驯服者”、死神的兄弟,“倾注在”一个人身上,“把他包裹起来”并“捆绑着”他。

劳埃德也提到古埃及宗教思想中的相似之处。他的其中一个资料来源是弗兰克福特(H. Frankfort),弗兰克福特说埃及人的“头脑倾向于具体的事物;他的语言依赖于具体的形象,因此也表达非理性的事物,不是通过对一种主要概念的限定性修正,而是通过承认几种进路同时并存的有效性”。弗兰克福特认为这种思想习惯是“前希腊的”,大概他的意思是前哲学的、前理性主义的。这种思想习惯的确在原则上是非理性主义的。哲学必须是系统化的,科学和史学也必须如此:三者都不能任由对相同事物的不同描述或解释齐肩并立,而是必须把它们互相联系起来,如果它们最终是矛盾的,就必须在它们中间作出选择,说出哪一个更好、更合理、更真实——或者至少探究这样做的可能性(必需附加这一条,因为,如果史学家承认他不能在可用的选择之间做出决定,这显然有时候也是合适的。参考后文关于希罗多德的例子)。因此,如果它确实是弗兰克尔就赫西俄德所描述的那类特征,并且如果它像弗兰克尔所认为的那样遍布于赫西俄德的诗作,我们就有一个很好的理由否认赫西俄德是一个萌芽期的(embryonic)哲学家、科学家或史学家。(《神谱》行27-28自身不会构成对这一结论的反驳:存在许多不同种类的“真实”,并且多数依赖于赫西俄德最终关切的那种真实。)

▲ 14世纪的《神谱》希腊文手稿

不过,在转向我的例子之前,我首先要提到佩里(B. E. Perry)一篇广为人知的文章《早期希腊人分别观察事物的能力》(The Early Greek Capacity for Viewing Things Separately),这个题目可能暗示它所处理的主题与我的有关。佩里发现,他所讨论的这种“能力”首先体现为古希腊作家并列地(paratactically)呈现他们观念的一种倾向,其次体现为一种典型的态度的公正和超然。我所关注的现象并非这些东西,尽管佩里的部分描述可能也适用。我称为“多重进路”的特征包括一个事物在相同的文段中以不止一种方式得到描述或解释,这些描述或解释彼此之间并没有联系,甚至可能看起来——我要补充说,有时候事实上是——互相矛盾。在我看来,佩里在其文章中所描述的并非“早期希腊思想”的一个特征,而是几个不同的、表面类似的特征。特别是,在修昔底德“理智的超然”与荷马思想及表述的并列方面之间,我没有看到任何深层的联系。无论是从小的还是大的范围来看,荷马的(和赫西俄德的)风格的这个方面与本文讨论的特征很可能具有某种关系,因为两者都不关心将一个整体的各个因素彼此联系起来,或者至少不关心对这种关系的明确表述;对这种普遍现象而言,“分别观察事物”也许是一个很好的命名。但是,据我上文所说,我对这一表述的理解与佩里相当不同。

对于赫西俄德的“多重进路”,我的第一个例证显而易见且无可争议:即赫西俄德构想诸神的方式,展现了与荷马的方式同样的多面性。《神谱》中的诸神可以粗略地划分为三种类型:(1)宇宙实体,如乌拉诺斯(Ouranos)和该亚(Gaia);(2)奥林匹亚诸神,以及其他主要是拟人化的形象,如提坦(Titans);(3)“作用力”(forces),如爱若斯(Eros)、厄里斯(Eris)、墨莫斯(Momos)等等。(我的意思当然不是说赫西俄德本人会把这些神看成截然不同的“类型”;我只是说我们有可能想用这种方式来划分诸神。我的部分观点恰恰是赫西俄德没有明显试图去区分诸神。)

▲ 乌拉诺斯与群神之舞,卡尔·弗里德里希·辛克 绘,1834年

(3)至于我对赫西俄德诸神的第三种粗略的分类,亦即我所谓的“作用力”——厄里斯、爱若斯以及其他,强调他们拟人化的方面当然毫无意义。他们是拟人化的,因为他们像婴孩那样出生(爱若斯例外,既没父母,亦无子嗣),在其他方面也像人类那样作为:泽洛斯和比阿坐在宙斯身边,阿多斯(Aidos)和涅墨西斯(Nemesis)遮住他们的脸,诸如此类。但泽洛斯和比阿也是宙斯的不同面相:他们既是原因也是效果,既是造成宙斯那些面相的东西,也是那些面相本身。而爱若斯,“诸神中的最美者”,很显然没有依照《伊利亚特》中希腊人征服特洛伊人的方式“征服”(δάμναται)心智(《神谱》行120-122;《伊利亚特》8.244等)。

一个更为显著的例子——顺及,也许是更明显地像埃及人的例子(参见前文)——是赫西俄德对莫伊拉(Moirai)的处理。莫伊拉有两个不同的母亲,一个是黑夜女神,未经交合就生育了她们(《神谱》行217),另一个是忒弥斯(Themis),与宙斯结合生育了她们(《神谱》行 904)。正如索伦森(Solmsen)所指出的,双重出身表明了命运三女神(Fates)的双面性:她们的纺线可以是黑色的,就此而言她们是黑夜女神的女儿;她们不会给予我们无法预料的或不该蒙受的灾难,就此而言她们是宙斯和忒弥斯的女儿。当然,这并不是赫西俄德表达一个概念的两个不同方面的唯一方式:因为两个厄里斯(Erides)是姐妹(《劳作与时日》行11起)差异也许在于,在《劳作与时日》中,赫西俄德同时考虑厄里斯的双面性,而《神谱》中关于莫伊拉的两个段落相隔了700多行。

▲ 命运三女神

可能正如韦斯特(M. L. West)和其他人所认为的,其中第二个段落根本不是赫西俄德写的。但是,另一个实体菲罗忒斯(Philotes)以看上去类似的方法得到处理:黑夜女神的女儿,无比可怕(《神谱》行224);也是可爱的阿佛洛狄忒的一部分,与爱抚、絮语以及爱的其他甜蜜的愉悦在一起(《神谱》行205-206)。在此可能出现一个类似的身份问题——阿佛洛狄忒的φιλότης和黑夜女神的女儿相同吗?大概不同,因为黑夜女神的女儿完全是黑色的;而如果她们相同,阿佛洛狄忒的形象又会是什么样子呢?然而她们大概有关联:她们代表着女性和爱的两面性,对此赫西俄德在潘多拉神话中表达得最为清楚。诱惑令人愉悦,但得小心潜藏在下面的陷阱。阿佛洛狄忒自身起源于阉割的可怕行为,这也许暗示了相同的看法。

▲ 《潘多拉》,约翰·威廉·沃特豪斯 绘,1896年

对目前的讨论而言,《劳作与时日》的相同情节另有一个方面需要探讨。普罗米修斯从宙斯那里盗来火种,给了人类;然后宙斯为人类设计了一种制衡性的灾祸(κακόν)。“我将给他们一种灾祸来替代火种(ἀντὶ πυρός),他们所有人将为此满心欢悦,拥抱自身的灾祸(ἑὸν κακόν)”(行57-58)。宙斯命令塑造潘多拉,潘多拉打开了自己的瓶子,从瓶子里冒出了折磨人类的各种灾祸,特别是疾病和苦役(《劳作与时日》行 91-92)。行57-58暗示,宙斯给予的灾祸是一般而言的女人,或者说是我们拥有女人的结果;但下文似乎告诉我们,我们之所以受苦是一个特别的女人潘多拉的行为造成的结果。也许每一个女人都可以被认为有一个装满灾祸的瓶子,但是,至少疾病只能存在于潘多拉的瓶子中。

如果女人如《神谱》说的那样像雄蜂(《神谱》行594起),那么至少为了她们,男人就得更加努力劳作;就此而言,也许劳动的必要性和女人相关。但是,怎能把疾病归咎于其他女人呢?看起来潘多拉同时扮演了两个角色:一个是作为所有女人的代表,另一个是作为特殊的个体,在一个特殊的时间点行动。她的所为乃是女人的典型行为:在所有女人身上,正如在她身上,魅力结合了不忠,而我们所有男人都像厄庇米修斯那样,因为被她们欺骗而受苦。但我们受苦亦是由于作为个体的潘多拉的所为。那么,关于男人受苦的根源,表面上赫西俄德给了我们两种不同的、甚至是重叠的解释。但赫西俄德的总体观点十分清楚:男人受苦源自他们拥有女人。

《神谱》中相应的情节(《神谱》行585起)更加巧妙地论证了这一点。在那里,一个女人身上甚至可能拥有某种好(尽管一个好妻子在某些不确定的方面可能是坏人);至少有两种灾祸实际是男人没有女人的结果:一是男人年迈时没有儿子照料,二是他死而无后。女人本身是一种灾祸,但不是所有灾祸的直接原因;其他灾祸都起因于男人需要女人这种情形——在此情形中,男人必须劳作、衰老和死亡。没有这些东西,他将不需要女人,而是过着诸神的生活;正因为此,赫西俄德把男人和诸神在墨科涅(Mekone)的分离与女人的到来联系在一起。《劳作与时日》通过潘多拉及其瓶子的粗糙设计表达了相同的思想。

那么,对于赫西俄德来说,潘多拉这个情节对男人的受苦给出了单独一种解释,而且表达这一解释的两种方式——“男人因为女人而受苦”和“男人因为潘多拉而受苦”——是相等的。说潘多拉仅仅是一个“象征性的”人物,那就过于强烈了,并且逻辑上的困难仍然存在。但是,这些逻辑困难只会影响赫西俄德表达自己观点的方式,而不会影响他的观点本身的实质。弗兰克尔表述了相似的观点,尽管是在不同的语境中:他问到,赫西俄德是否想要他的“意味深长的传说被理解为真实的”?

在这些问题上,……并非只有完全的信任和怀疑,还有介于两者之间的各种模糊……总之,他也有些神话,只不过是传达诗人不能直接阐明的某些东西的幌子。需要之时可更换外衣,而赫西俄德像柏拉图一样,经常通过一些从字面上理解会相互排斥的神话来表达相同的真理。

不过,这一观点自身不足以应对我目前为止考察过的全部事例。《劳作与时日》中关于塑造和装扮潘多拉的两个相连段落,以及《神谱》中关于莫伊拉出身的两个说法,实际是累积性的,而非在表达单独一个真理。因此,它们只在一个有限的、也许不重要的意义上才是“相互排斥的”。赫西俄德对诸神的处理亦不同:他的概念通过对我们来说“相互排斥的”描述来传达,因为他的概念本身就是悖反的(诸神既有人类的外形,又有与这一外形矛盾的其他特征)。在这三个例子中,我们都能够毫无问题地用一个叙述替代另一个叙述,正如我们对待关于女人(作为男人受苦的一个因素)的不同叙述那样。

在弗兰克尔看来,赫西俄德暗示了对宙斯攀升权位的三个不同的叙述。其一,是库克洛佩斯锻造宙斯武器的故事(《神谱》行139-146,501-506,689起);其二,是三个百手巨人的故事(《神谱》行147-153,617-663,713起,734-735),他们在与提坦的战斗中扮演了至关紧要的、但不甚清楚的角色;其三,是斯梯克斯(Styx)之子泽洛斯、克拉托斯(Kratos)、比阿和尼刻(Nike)的神话(《神谱》行383-403),弗兰克尔认为其中暗示着对宙斯至高领袖地位的另一种解释:“权力意志、权力、暴力和胜利”使宙斯得以统治,因为他是“正义的神圣持有者”;或者换言之,正义统治,因为它是正义的。弗兰克尔总结说:

四个子女的传说明显是赫西俄德的发明,旨在用神话的图像化语言来表达他自己所发现的真理。他还复写了库克洛佩斯和百手巨人这两个出自古老传统、更为原始的相似故事,与他的发明并列在一起,丝毫没考虑严格的一致性。无趣的对古代的崇信和预见性的思索同时活跃在他头脑中。

弗兰克尔强调,赫西俄德一定还“在相当大的程度上”深信古老故事中的字面真理。正由于此,赫西俄德给了我们不同类型的解释,一种“更原始的”解释和一种“预见性的”解释;而且在这两种类型中他更喜欢后者,尽管他并不反对前者。事实上,我完全没有在原文中看到赫西俄德偏爱第二类解释的证据:宙斯作为“正义的神圣持有者”的观念源自弗兰克尔对《神谱》中宙斯作为一个伦理形象的整体阐释,在我看来该阐释本身就是错误的。尽管如此,我们仍然面对着对宙斯取得胜利的手段的三个叙述:他拥有天雷、闪电和霹雳;他解放了百手巨人;斯提克斯之子们保卫他的王座。在这三个叙述中,也许可以像先前讨论关于潘多拉装扮的不同描述那样来看待第一个和第三个叙述:它们只不过是从不同的方面描述宙斯的权力,第一个叙述着眼于宙斯的武器,第三个叙述着眼于宙斯自身拥有的必然导致胜利的品质——权力、暴力、“权力意志”(采用弗兰克尔对ζῆλος[竞争心、热望]的理解)。但是,另一个叙述引入了拥有巨人外形的独立的力量,因而不能用同样的方式来处理,并且它与其他叙述之间的张力清楚地表现在宙斯大战提坦的情节中:巨人的出现被说成对宙斯的胜利非常重要,尽管战局是通过宙斯自身的干预才最终得以扭转。

我们可以将此对比赫西俄德在《劳作与时日》中对普罗米修斯和潘多拉神话与五族神话的并置。除了其他含义,这两个神话看起来都对为何人的命运如现实中那样艰难提出了“解释”。也许我们可以增加第三种解释:《神谱》中夜神后裔的降生。这三种叙述之间是什么关系?《神谱》中的叙述绝不可能在字面形式上与其他两个叙述联结起来,而且,如果严格地从表面意义来看,潘多拉神话与五族神话也彼此矛盾。三者遵循同样显著的模式,形式上展现了人类从原初的、更好的状况中堕落的观念。但这自身不可能是赫西俄德想要传达的普遍真理,因为要是这样的话,我们就得把这些神话简单地视为对一个基本主题的虚构性阐述;它们不可能如此,除非《神谱》中关于普罗米修斯的情节也是虚构——这样的话,《神谱》的其余内容也得被视为虚构。但《神谱》怎么会是虚构呢?它具有严肃神学的所有标志。那么让我们转向弗兰克尔处理其他事例时提出的那类方法——即其中一种解释要优于其他解释。

罗森梅尔就采用了这种方法。依据他的看法,普罗米修斯—潘多拉的故事是神话,但五族故事是历史。这里的问题当然本质上关乎赫西俄德的态度:他是否认为自己在这两处在做不同的事,具体来说,他是否认为自己抛弃了神话,转向了其他体裁?罗森梅尔的论点大部分基于他对《劳作与时日》行106的阐释,那里引入了五族故事:赫西俄德说,“如果你愿意,我再扼要讲讲(ἐκκορυφώσω)另一个故事(λόγον)”。罗森梅尔认为,动词ἐκκορυφοῦν这里的意思是“简短地陈述要点”。

赫西俄德不想进入细节;正如修昔底德在其考古学中那样,赫西俄德意识到他不能提供他想要提供的完满的图景。作为一个神话的导言,这种评论将是自拆墙脚,因为一个神话总是像它的叙述者想要呈现的那样详细,在手册时代(age of handbooks)之前,很少叙述者会承认只叙述了传统的精粹、纲要。不过,如果是为一部历史概要作序的话,这一用辞就十分适当。

但是,外部证据可能符合对ἐκκορυφοῦν的另一种解释;即使这个动词具有罗森梅尔赋予它的意义,那也不能得出他所说的结果。更重要的是“另一个故事”(ἕτερον...λόγον)一语。如果五族故事和上一个λόγος一样是另一个λόγος,我们能否坚持认为赫西俄德对两者的种类作了清楚的区分?正如我们从《神谱》中所知,由于缪斯女神,赫西俄德辨别出真实和装扮成真实的谎言之间的不同;但是,没有迹象表明这种对比在这里适用——确实,不管如何,在《劳作与时日》的开头,赫西俄德仅宣称他的目的在于告诉佩尔塞斯(Perses)真实(《劳作与时日》行10)。唯一明显的对比是,普罗米修斯—潘多拉与五族故事是作为λόγοι,而鹰和夜莺故事则是作为一种αἶνος[寓言]。那么,归根结底,我们再次面对对同一套事物的两种或三种(假如把《神谱》的说法也包括进来)对立的“解释”——这些解释彼此之间不能归约,而且赫西俄德对它们均未流露任何偏爱。

▲ 阿提卡黑雕《厄里斯》,公元前500年

对这些诗行的这种解释并非唯一成立的,但如果我们接受这种解释,这一段落将会构成额外的证据,证明至少在某些语境中,赫西俄德既有能力也有兴趣比较和对比对立的说法。在普罗米修斯、潘多拉和五族神话以及其他地方,他的所为不是由于能力不足,或者由于其思想习惯的“原始性”,而是由于其基本关切的性质:归根结底,相比于解释(在寻找原因的意义上),他更关心另一种反思,特别是教化型的反思。这也有助于说明如下事实,即他的“解释”一般而言解释的很少。例如,潘多拉和五族神话与其说是在论述灾祸的起源,不如说是在论述灾祸本身的性质;二者并置,仅仅是因为它们在那个方向上提供了不同的可能性。这两个情节形式上都遵照事件的时间顺序,我们不应该对此过于惊讶。毕竟,我们习惯性地并自然而然地轻视《神谱》中各种谱系的时序方面:没有人会争论说,赫西俄德感兴趣的不是黑夜女神与老年、或黑夜女神与命运三女神的时序关系,而是另一种关系——尽管把这种谱系关系看成仅仅是一种言说方式当然也是错。

所有这些的教训很简单:如果我们假定赫西俄德是与一个阿那克西曼德或一个希罗多德(或一个修昔底德)竞争,那么他会惨败而归;不过,尽管有某种重叠,例如在赫西俄德对世界诞生的描述中,但他确实是在不同的规则下玩着一个不同的游戏。哲学家和史学家都要对原因给出精确的和系统的阐释,赫西俄德不用。如果我们审视《神谱》和《劳作与时日》的第一部分(第二部分明显地缺乏任何意义上的体系),我们会发现他的道德态度中存在体系和一致性。也许我们可以指出赫西俄德的思想中普遍缺乏精确性——荷马亦是如此——并认为他们在这一点上比不上公元前五世纪的一些作家——如果精确最要紧的话(再次提一下,他们的思想总是不如后来的诗人们“精确”吗?)。但是,仍然确切无疑的是,正如早期的哲学家擅长他们自己的任务,赫西俄德也擅长他自己设定的任务。这一任务就是启发他的听众,吸引、巩固和重塑他们对自己生活于其中的世界的理解和态度;当然,也取悦他们(特别参见《神谱》行94起,赫西俄德明确地指出了歌手的这种功能)。

最后,我们也许可以处理赫西俄德与自然法概念的关系问题。正如我们在本文开头看到的,一种看法认为这样一种概念已经出现在赫西俄德的诗中,但更普遍的看法是把对这一概念的发现归功于米利都人(Milesians)。这个问题并没有仅仅通过指出赫西俄德的世界受神明(divine beings)统治而得以解决(正如葛贡的观点可能暗示的,参见本文第一段),因为,除了少数例外,这些神明都以一种秩序井然的、可预测的方式行动,尤其是相比于荷马的诸神来说。而且,他们看起来是自然世界的某些部分或方面,而不是对自然世界之运作的妨碍。更重要的是,农夫赫西俄德完全意识到自然的规律性。但是,最终我们不能成功地淡忘诗中超自然原因的观念:至少某些事物之所以发生,只是因为一位神意愿如此。

更重要的是,在自然的与超自然的范畴之间,没有清晰的(明确的或是隐含的)区分。确实,世界上的事物(things)往往既被视为东西(things)也被视为人(persons),这暗示任何事件都可能根据诸神的行为来重新描述。但就这个方面而言,赫西俄德的思想应该视为非科学的,而不是前科学的。后一种看法再次过于强调了赫西俄德的生活年代这回事;因为,尽管可能难以想像《神谱》这样的诗作写于公元前六世纪和五世纪之后,但在哲学、科学和史学的专门领域之外,赫西俄德式的世界观持续支配着古希腊文化(如同希罗多德所承认的,见《原史》II.53)。

延伸阅读

(编辑:黄怡)

关注我们

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。