本文原载《古典学研究(第十一辑):重读阿里斯托芬》(刘小枫主编,贺方婴执行主编,北京:华夏出版社,2023年6月),注释从略。感谢英国华威大学古典学系博士候选人章丹晨授权“古典学研究”公号网络推送。

章丹晨

在阿里斯托芬的《蛙》后半段,埃斯库罗斯和欧里庇得斯就谁是冥府最好的悲剧诗人开展了激烈辩论。这场辩论是阿里斯托芬对两位诗人的成就作出的谐剧化总结,也是西方文学批评史上的一个重要瞬间。在这一经典场景中,埃斯库罗斯和欧里庇得斯都在争辩中极力证明自己的才能、贬低对方的诗艺。伴随着悲剧之神狄奥尼索斯在其中的插科打诨,两位诗人各自风格中的特点被夸张化地无限放大。在其中,阿里斯托芬用种种意象描述两人的诗歌语言、标志性内容和性格特点,并以此将两位诗人的风格推向两极化呈现。有一组对比在这些意象中尤其值得注意:埃斯库罗斯往往与凶猛的风暴联系在一起,欧里庇得斯的风格和内容则被“以太”(αἰθήρ)这一关键词打上标签。本文将深入观察这一对比在辩论场景中的作用,并探讨它借以形成的历史、科学和文学传统上的背景。从风暴和以太之间的对比看诗人之争,也有助于理解阿里斯托芬对两位诗人的悲剧的态度,以及他对当代雅典的思想潮流和处境的思考。

▲ 阿里斯托芬(Aristophanes,约前446年―前386年)两位悲剧诗人的争吵从后台的喧闹声中开始,狄奥尼索斯的仆人克桑希阿斯与冥府的家奴在闲扯中注意到了愈演愈烈的嘈杂(755 ff.),家奴因而告诉他这场争执的始末。与狄奥尼索斯看似随意的动机(突然[ἐξαίφνης, 62]像渴望炖汤一样渴望欧里庇得斯)不同,冥府中的诗人王座之争显然自欧里庇得斯死后便开始了。欧里庇得斯到了冥间,像在智术师在阳间的雅典一样受到许多雅典人的欢迎,埃斯库罗斯则无法接受让欧里庇得斯继承诗人王位。这场激烈的争吵在两位诗人正式开始发言前,便在歌队的合唱歌里得到形象描述(814-829):声如雷鸣的诗人马上就会勃然大怒,

用精致的分析化解对手

喘着粗气的进击。

在这首由四个诗节构成的合唱歌里,不同的意象分别用以描述埃斯库罗斯和欧里庇得斯所代表的风格。埃斯库罗斯被歌队称为“雷声震耳的”(ἐριβρεμέτας, 814);他像一个愤怒的巨人,眼珠旋转不停(ὄμματα στροβήσεται, 817);他的怒火和狂放都被形容为“可怕的”(δεινός, 814, 816, 823);稍后埃斯库罗斯也被形容为野兽,甩动着杂乱的鬃毛,皱着同样可怕的眉毛(δεινὸν ἐπισκύνιον ξυνάγων, 823)。他的语词高大如山巅(ὑψιλόφων, 818),迅疾如奔马(ῥήμαθ᾿ἱπποβάμονα, 821),有的则是成双而至的合成词(ῥήματα γομφοπαγῆ, 824)。这场斗争凶猛如史诗中的战斗场景,头盔在其中穿梭闪现(κορυθαίολα, 818)。在第三节诗末尾,埃斯库罗斯吐出的话语如巨人掀起的狂风(γηγενεῖ φυσήματι, 825),将对方的攻势击得粉碎,就像风暴击碎海上的船只(πινακηδὸν, 824)。

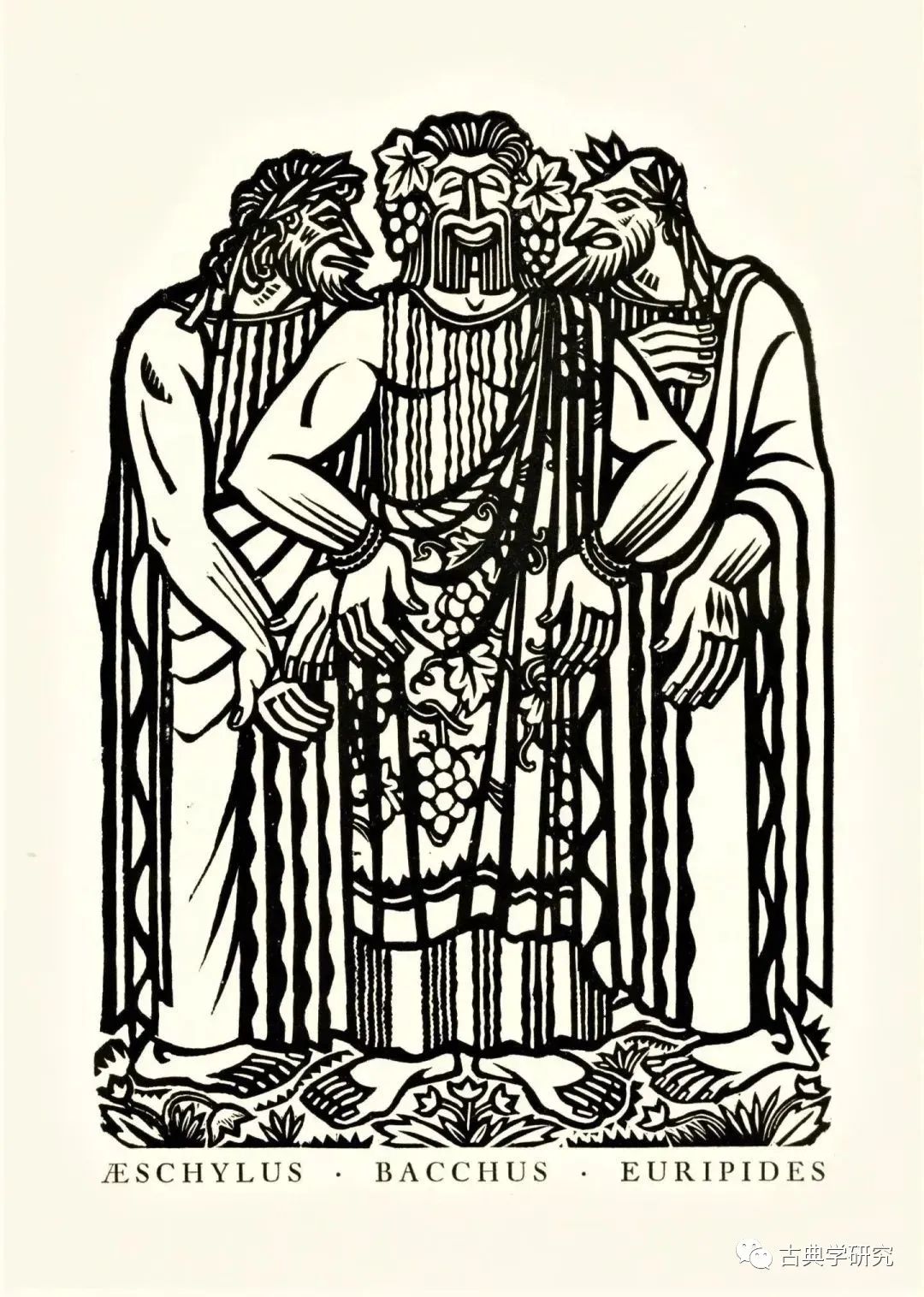

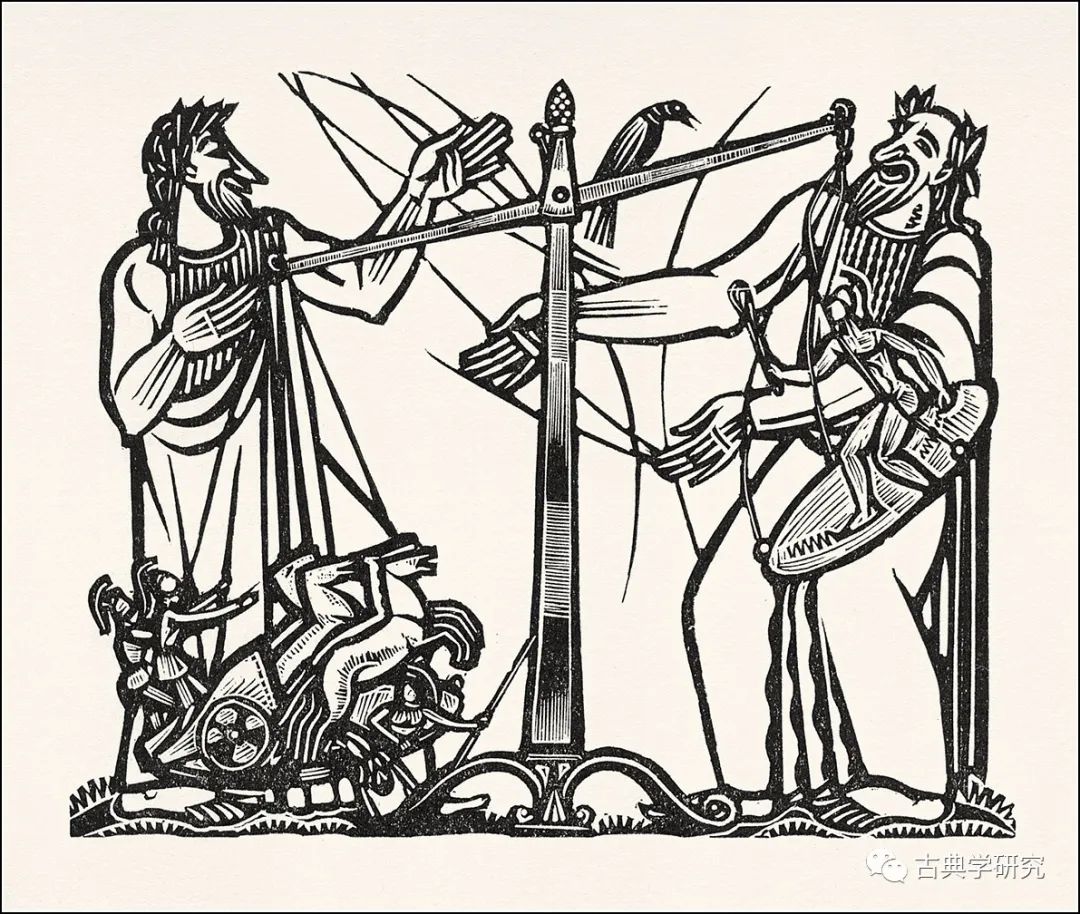

▲ 1937年版《蛙》插图, John Austen 绘在谐剧中,尤其在关于辩论场景(ἀγών)的描述中,狂风意象有时被用来形容争论的激烈,包括双方辩论的音量和话语中的情绪。然而在此处,狂风不仅指示辩论的猛烈,更与其他意象一道,和埃斯库罗斯的诗人形象联系在一起。在埃斯库罗斯的攻势下,他的对手则致力以灵活取胜。欧里庇得斯的能言善辩仿佛锋利的獠牙(ὀξύλαλόν...ὀδόντα, 815);较之埃斯库罗斯的宏大语词,他以精密如轮轴、细小如刨花的论辩(σχινδάλαμοί τε παραξ -ονίων σμιλεύματάτ᾿ἔργων, 819)抗击对手。欧里庇得斯并不正面对抗埃斯库罗斯狂风暴雨般的攻击;他有舒展灵活、善于玩弄语词的口舌(826-827);凭借这副舌头,这位诗人将分解(καταλεπτολογήσει, 828)埃斯库罗斯的猛烈攻势,像一叶轻舟避开狂风。两人形成鲜明对比的风格在之后的对话和正式辩论中也得到鲜明呈现。当欧里庇得斯讥刺埃斯库罗斯诗作的野蛮和不加修饰,埃斯库罗斯反而攻击欧里庇得斯剧中破衣烂衫的角色,并发誓要给这位“乞丐制造者”一点颜色看(πτωχοποιός, 842)。辩论裁判狄奥尼索斯连忙火上浇油地上前干预,让仆人给他拿一只黑羊祭祀风暴神(847-848):

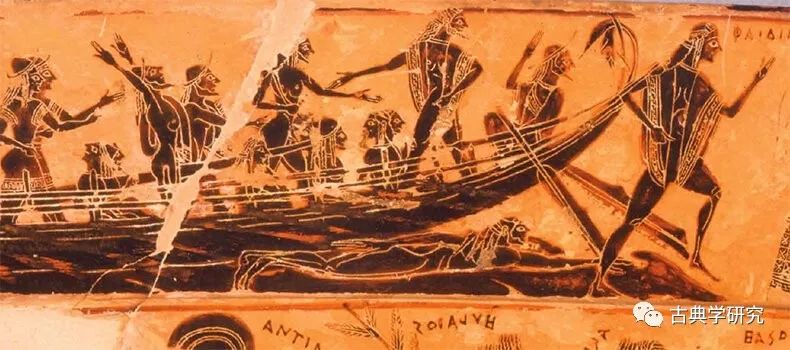

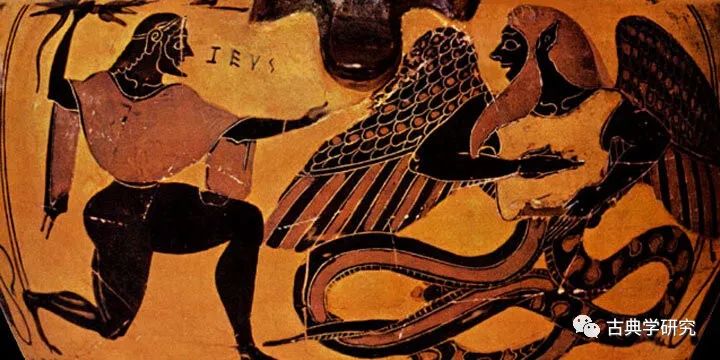

▲ 《宙斯对战提丰》

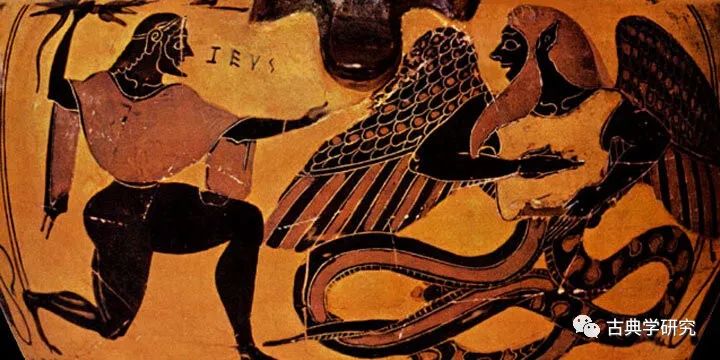

哈尔基斯黑绘提水瓶,约公元前 540-公元前530 年此处提到的风暴(τυφώς, 848)令人联想到风暴之神提丰(Τυφωεύς)。在赫西俄德的《神谱》中,提丰在大战中输给了宙斯,被镇在塔尔塔罗斯(868),而由提丰产生了四面八方的风(869-880)。狄奥尼索斯在此处用以比拟埃斯库罗斯的怒火的,正是巨人提丰来自大地深处的力量。稍后欧里庇得斯进一步试探对手,也被狄奥尼索斯开玩笑地制止,叫他若有理智,就避开这轰然而至的冰雹(852-853):

但是你,捣蛋的欧里庇得斯,

你若明智就趁早走吧,避开他的冰雹。

两位诗人登场不久,阿里斯托芬对他们的描绘便将埃斯库罗斯与狂风的野蛮、磅礴的力量联系在了一起。在辩论正式开始的祈祷环节,两位诗人的祈祷进一步加固了这种印象。埃斯库罗斯向徳墨忒尔祈祷,希望哺育他的大地女神赐予他作为雅典公民和秘仪信徒的荣誉(886-887)。欧里庇得斯的祈祷则献给自己的“私人神明”(τοῖσιν ἰδιώταις θεοῖς, 982):

以太,我的哺育者,狡猾的口舌,

聪敏的才智,灵敏的嗅觉,

啊,愿我能干净利索地击败对手的任何辩论!(893-894)

欧里庇得斯的这些“非官方神明”中,有一些显然是获得辩论必备的感官和智力——他向“狡猾的舌头”(Γλώττης Στρόφιγξ)祈祷,也祈祷“聪敏的才智”(Ξύνεσις)和能让他觉察到争论中对手弱点的灵敏嗅觉(Μυκτῆρες Ὀσφραντήριοι)。而欧里庇得斯第一个对之祈祷的神明“以太”(Αἰθήρ),在这一串诗人的保护神中显得十分重要。“以太”是一个从早期希腊思想中便存在的古老概念,其含义随着时间发生了许多变化,但基本上可以指高空或者其中的空气(LSJ s. v. αἰθήρ.)。就像徳墨忒尔哺育了埃斯库罗斯的心智,“以太”也被欧里庇得斯认作他的养育者(ἐμὸν βόσκημα, 983)。在本剧的其他地方,“以太”也出现在了对欧里庇得斯诗艺的描述中。

在谐剧的前半段,狄奥尼索斯为自己喜欢的新奇表达举例,引用的其中一行诗便改自欧里庇得斯的《墨拉尼佩》(Μελανίππη ἡ Σοφή):“以太,宙斯的寝宫。”(αἰθέρα Διὸς δωμάτιον, 100)这个表达似乎是如此深入人心,在《地母节妇女》这部疯狂打趣欧里庇得斯诗作的谐剧中也被引用(272)。这部谐剧中也出场了与欧里庇得斯在许多方面“臭味相投”的悲剧诗人阿伽通,而“以太”作为他们诗歌中的典型意象,也出现在欧里庇得斯和亲戚到访阿伽通府邸的场景里(43, 51)。“以太”究竟怎样“哺育”了诗人欧里庇得斯,又怎样成为他的诗人标签?而这种轻盈的高天上的空气又如何与埃斯库罗斯代表的风暴一起,展示了阿里斯托芬对两位悲剧诗人的理解和判断?

为了回答这个问题,本文接下来便考察狂风和“以太”在阿里斯托芬同时代的自然哲学及文化中各自意味着什么。悲剧艺术与其所诞生的物理以及文化背景有着紧密的关系;因而,影响当时雅典人的思想潮流和观察世界的方式,将对理解阿里斯托芬对两位诗人的塑造有很大帮助。

弗朗索瓦花瓶,约公元前570年

农耕和航海活动在古希腊的重要性决定了希腊人对于风的熟悉和依赖。随着时空和季节的变换,风对于希腊人来说自然有规律可循,但归根结底,风是一种难于预料和掌握的现象,而凶猛的风暴尤其令人畏惧。在《工作与时日》中,赫西俄德为他的兄弟珀尔塞斯指出了一年四季的节气变化和相应的劳作,而在冬天,最可怕的显然是寒冷的北风(Βορέας):刮北风的勒那昂月是“糟糕的日子”(κάκ᾽ἤματα, 503),大海和山林都在狂风中低吼(504-11); 穿透一切的北风似乎能侵入动物们的皮毛,也让老人冷得缩成一团(513-518)。稍后,赫西俄德也强调了风与航海的关系。他指出选择适当航海时间以避开海上风暴的重要性(673-677):

但是你要尽快返家,不要等到新酒酿成、秋雨纷落,和南风神可怕风暴的来临。这时伴随宙斯的滂沱秋雨而来的南风神搅动海面,让大海变得凶险。

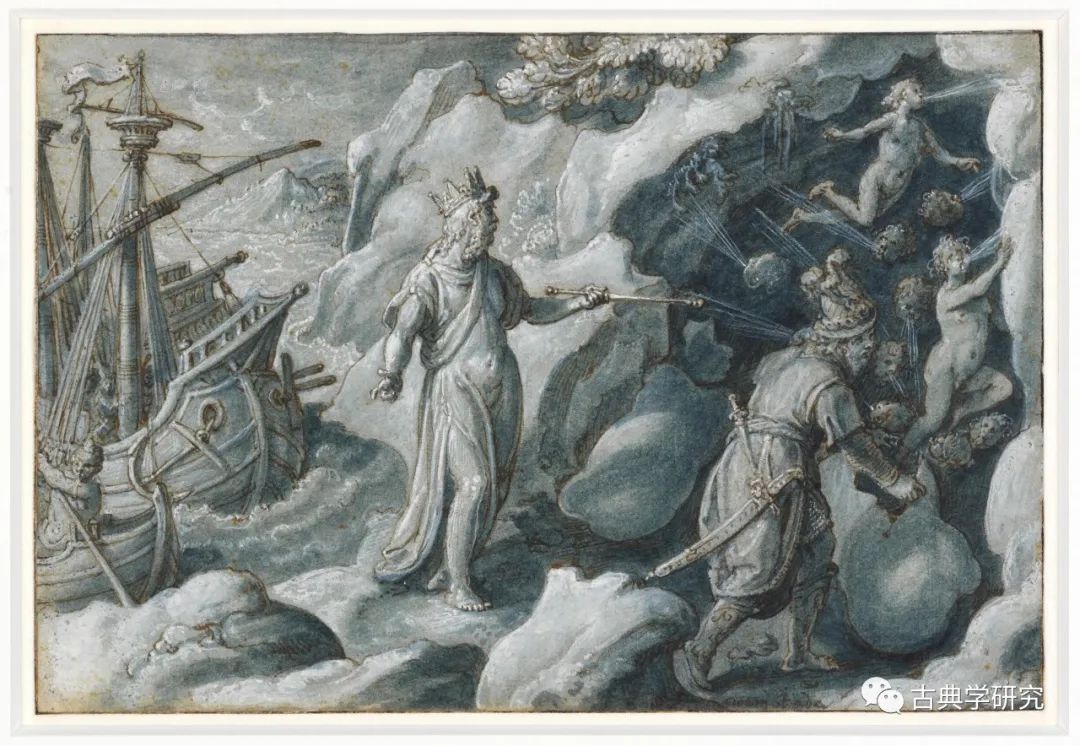

▲ 《风穴中的奥德修斯》

航海作为一种生财之道,也承载着巨大的风险。一旦水手没有掌握好出海的时间,在入秋时节贪恋新酿的美酒,拖延归期,就会被可怕的南风或是宙斯的雨点困住(675-677),甚至丧失性命。风暴的出现往往被认为与神有关。在这节关于海风的诗中,船员在海上的命运都由波塞冬或宙斯主宰(667-68)。变幻莫测的天气令人不可避免地将风的产生和平息与神的旨意联系在一起。荷马史诗里的神会掀起风暴,阻碍军队的进攻(例如《伊利亚特》,12.252-255)或是让航海的英雄翻船(例如《奥德赛》,5.290ff.)。《奥德赛》中的风神艾奥洛斯在送奥德修斯上路时保证他一路都有西风护驾,甚至给了他一袋风作为礼物(10.1-27)。荷马诸神不仅会制造风暴,他们本身也来去如风(例如《伊利亚特》, 5.864-867;《奥德赛》, 6.20)。赫西俄德的《神谱》里,宙斯与巨人提丰的较量是一场震天动地的大战(844-852),大海为之掀起狂涛巨浪,还伴有闪电、惊雷和地震。提丰最终被宙斯打败后,被囚禁在塔尔塔罗斯,但他也是人世间各种风的来源。有一些风对人有益(870-871),有些则变幻不定(ἄλλοτε δ’ ἄλλαι ἄεισι, 875)。这些不规律的风被看作是人类的敌人,他们在难以预料的时刻出现在海上,摧毁船只和水手,也摧毁陆地上的收成(876-80)。可怕的不但是风暴造成的结果和破坏,风本身的威力和形象也总是与阴云密布的天气和难于理解的黑暗联系在一起。在荷马史诗关于天气的比喻中,风暴来临前的漆黑的乌云被用来比喻军队的攻势(275-278)和战神阿瑞斯的现身(864-865)。风暴所卷起的海浪(例如《伊利亚特》, 9.4-8, κῦμακελαινόν)、带来的降雨(例如DK 31B111 ὄμβροιο κελαινοῦ, Diogenes Laert. 8.59)也往往被赋予黑色的形容词。与难以看穿的黑暗联系在一起,风暴神的威力自然要用祈祷和祭祀来平息。对风神的崇拜是希腊人宗教信仰的一部分。据希罗多德记载,北风在萨拉米斯海战中困住了波斯人的船只(6.44),帮助希腊人赢得了这场决定性的战斗。为了感谢北风神,雅典人在以利索斯河边为他修建了一座祭坛(7.189)。

在古希腊的文化想象中,风对于人类是一种既可怕又值得依赖的存在。它如神明一般无处不在,也往往被看作是来自诸神的信号,或是神的化身。与各种各样的风长期共处的希腊人了解了它们的基本规律,也像索福克勒斯的诗句里说的那样,学会了在风起浪涌的大海上行船(《安提戈涅》 334-337)。但人类对风暴的畏惧是恒久的;对于坐在露天剧院中、处于自然威力之下的雅典观众,哪怕是谐剧化的狂风化身埃斯库罗斯,也能使人联想到大自然的暴力、呼风唤雨的荷马诸神,和深埋大地却并未息怒的风神提丰。

与凶猛的风暴一样,古希腊人对以太的认识也由来已久。在荷马史诗中,以太指代云层上方的高空,也是诸神居住的地方。不像人类居住的世界有风霜雨雪,以太所代表的区域平静、晴朗,不受天气变化的影响。同时,以太不同于另一指代空气的词ἀήρ;后者多指代弥漫的云雾,也往往是神明为了掩盖战场上的英雄而撒下的、用以障目的黑暗。阿波罗为杀死帕特洛克罗斯便使用了这种云气掩盖自己(《伊利亚特》,16.788-792);在《奥德赛》中,雅典娜也用过ἀήρ遮住奥德修斯,让他在费埃克斯人的国度里穿行无阻(《奥德赛》,7.39-42)。在《伊利亚特》第17卷中,希腊人围绕战死的帕特洛克罗斯抗击前来掠夺尸体的特洛亚人。在这局部的战斗中,一部分人被遮没在宙斯撒下的黑暗云气里(368), 战场的其他部分却显露在明亮的高空之下(ὑπ᾿αἰθέρι, 371)。在这卷的后半部分,埃阿斯向宙斯祈祷,求他驱散黑暗,带来光亮的以太(ῥῦσαιὑπ᾿ἠέροςυἷας Ἀχαιῶν, ποίησονδ᾿αἴθρην, 645-646), 好让他看清正在作战的希腊人,并找人向阿基琉斯报告死讯。在荷马的语言中,以太明显区别于低空的云气和黑暗的雾气;它属于高空和神的领域,也是有死的凡人难以企及和控制的物质。

神圣的以太也是宇宙诞生神话中的重要一环。赫西俄德《神谱》中,混沌(Χάος, 116)生出了深渊(Ἔρεβός)和黑夜(Νύξ, 123), 从中又生出了以太和白昼(Αἰθήρ τε καὶ Ἡμέρη, 124)。在俄耳甫斯教的宇宙诞生论中,以太生自克洛诺斯,由此又生出其他的神。以太在宇宙诞生神话中的重要性使人将其与前苏格拉底哲学中的“本原”(ἀρχή)概念联系起来,尽管早期哲人所认为的“本原”是水或“空气”。阿那克西美尼(Ἀναξιμένης)认为万物来自“空气”也归于“空气”;大地浮在托举它的空气之上,人们生活的世界由空气环绕,而风——也就是被压缩的空气(πυκνούμενος)——推动各种天体的循环运行。更重要的是,他认为人的灵魂的本质也是空气。(见脚注9.)灵魂作为“气”的本质,以及它与组成世间万物的元素的同质性,也在赫拉克利特的残篇中得到了展现。赫拉克利特认为世界是一团燃烧不息的火(πῦρ ἀείζωον, Fr. 30, Clement Strom. V, 104, 1), 而人的灵魂也由火或者以太组成——以太几乎等同于火,是一种干燥的、燃烧着的物质。以太在早期思想中的定义——明亮的高空和诸神的居所,以及它在伊奥尼亚哲学中与世界生成、运行与灵魂的紧密关系,也在前5世纪的自然哲学中得到了延续。恩培多克勒的元素学说里,以太作为首要的元素,参与了元素之间的循环周转。阿那克萨格拉也认为以太是一种干燥、温热、轻盈的元素;在他眼中的世界的物质转换里,以太的本性决定它向上升腾,它所应处的位置在不断周转的宇宙的尽头。这些关于以太的神圣性的概念,也在前5世纪的大众想象和文学传统里得到了体现。一方面,“以太”频繁地出现在诗歌中,用以指“天空”或诸神的居所。同时,它也往往与永恒不死的概念联系在一起。这一思想广泛出现在希腊化及罗马时期,在前5世纪却显得相当超前。但“以太”出现在公元前432年波提狄亚战役的阵亡战士墓碑上,铭文写道“他们的灵魂回归以太,身体回到大地”(αἰθὲρ μὲμ φσυχὰς ύπεδέχσατο, σόμ[ατα δὲ χθόν, CEG 10)。欧里庇得斯的《海伦》中也有类似的思想出现:当特奥诺埃向海伦夫妇表示自己将遵从死去父亲的意志帮助海伦时,她提到亡父的灵魂回归了以太,却永远不死(1014ff.)。《腓尼基女人》的歌队也唱道,被斯芬克斯夺去的忒拜人消逝在高空明亮的轻风中(εὐαλίοισι…αἰθέρος πνοαῖς, 674-75)。

▲ 《以太》

欧里庇得斯显然对“以太”这个意象非常感兴趣。在他的悲剧中,以太不仅可以指代天空,或者等同于宙斯(例如fr. 941),有时也是一种气态的物质,一种易于塑造的材料,诸神用它来制造各种形象,迷惑剧中的其他角色。在《海伦》一剧中,主角“海伦”的自述在一开始就告诉观众,人们看到的她只是赫拉用以太做成的一个影像(εἴδωλον, 34; 584), 而真正的海伦则被赫耳墨斯带到了埃及,从未去过特洛伊,也从未真的发起这场战争。在《酒神的伴侣》中,忒瑞希阿斯向彭透斯解释狄奥尼索斯神的来历,告诉他这位神明出生后,宙斯把真正的狄奥尼索斯救了起来,用以太做出了一个影像骗过赫拉(293-294):

他从环绕大地的以太上撕下一块来,用它做成狄奥尼索斯,把他作为人质

交给嫉妒的赫拉……

随后,狄奥尼索斯自己也用相似的办法惩罚了决意抵抗他的彭透斯,用以太捏造了一个自己化身的形象,让试图捉住这位“异邦人”的忒拜国王数次扑空(629-631)。在欧里庇得斯的笔下,以太不仅是一个富有神性的意象,更成了一种容易被采用、为剧中的诸神提供制造计谋的材料,也塑造着剧情的走向。与被等同于天空和神明的以太相比,这些例子也标志着“以太”在前五世纪的知识潮流中获得了一种新的形象。

风暴与以太在前5世纪的自然哲学、文化想象和文学传统中的这些特质,能够帮助探索阿里斯托芬为何及如何用这两个意象塑造埃斯库罗斯和欧里庇得斯的风格特点。风暴的磅礴气势和以太轻盈明亮的特性,揭示了辩论中埃斯库罗斯和欧里庇得斯各自的表现,乃至他们诗歌中的选词、格律、音乐之间的差异。更进一步,埃斯库罗斯和欧里庇得斯剧作的内容与道德内涵,也在风暴和以太的对比中得到表现。这一对比也在辩论收场时称量两人诗作的场景里被进一步深化。

▲ 埃斯库罗斯(Aeschylus,前525年―前456年)

以各种隐喻描述诗歌语言是一个古老的传统,而阿里斯托芬在谐剧中对此的应用则进一步发展了这些隐喻的细节。狂风的力量和气势符合埃斯库罗斯辩论时的情态;古希腊语中,同一套词汇可以既指自然界的风,也指人的呼吸,而歌队在两人发言前的合唱歌里所提到的、被欧里庇得斯成功消解的“肺中鼓起的力量”(πλευ μόνων πολὺν πόνον, 829),便将埃斯库罗斯争辩时愤怒的言语和“吐出”的诗句比作海上的狂风。埃斯库罗斯的诗歌语言,尤其选词,的确如狂风般具有震慑力;他善用合成词的习惯在歌队一开始的合唱歌里也被体现出来;欧里庇得斯随后也抓住这点,造了一个由三词合成的形容词,取笑埃斯库罗斯惯会使用一连串空洞的词语(κομποφακελορρήμονα, 839)。埃斯库罗斯的用词习惯,连同他所用以创作的神话题材,赋予了他的诗歌语言以宏大的特性。歌队长在辩论中间的合唱歌后也评价埃斯库罗斯是第一个为悲剧“造出崇高如塔的词汇”的诗人(πυργώσας ῥήματα σεμνά, 1004)。欧里庇得斯说他的词语大得像吕卡贝托斯或帕尔纳索斯山(1056-1057);在稍前,他也嘲笑埃斯库罗斯的词语“像牛皮盾那么大,还带有獠牙和鬃毛”(924-25),到处都是古怪而深奥的词汇(927-30):

不但埃斯库罗斯的用词习惯给人宏大威武的印象,他的剧作中独特的音乐感也加重了他的诗歌深奥而难于接近的特性。埃斯库罗斯的悲剧善用合唱歌,欧里庇得斯指出他的歌队总是唱个不停,而主角却坐在那里一言不发,让观众不知所以(911-920)。同时,埃斯库罗斯的合唱歌也以表达强烈的情感而著名,许多合唱歌,尤其这些歌曲中的拟声用词,都在这部谐剧中被回顾和戏仿(1030;1284-1295)。他的语言、音乐和激烈的情感都如令人畏惧的大风,在他与对手关于诗艺的辩论中逐渐酝酿和爆发。

▲ 欧里庇得斯(Euripides,前480年―前406年)与埃斯库罗斯相比,《蛙》中的欧里庇得斯则鲜明地体现了相反的风格,直白、简明、机灵。在埃斯库罗斯的攻势下,他起而为自己的诗艺辩护,讲述自己怎样继承和改善了这位前辈传下来的悲剧艺术(938-948):

当初我从你手里接过诗艺时,

她臃肿,华而不实的词太多,

我先让她服用泻药把她弄瘦,

给她吃磨碎的小词语,配合锻炼和白甜菜,

再来一贴从书中提炼出来的健谈剂,

还喂她克菲索丰味的轻巧独唱歌。

我从不胡说八道,信口开河,

首先出场的人都会清楚交代

故事的来历

欧里庇得斯把继承自埃斯库罗斯的肃剧艺术(ἡτέχνη, 938)比作一个超重的病人,因为充满了大而无当的语词而臃肿不堪,而他自己就像一个技术高超的医生为她指定了减肥的良方(ἴσχνανα, 941)。在这段模仿医学术语的调侃中,欧里庇得斯给肃剧女神喂食“小块”的词句(ἐπύλλια, 942)以及从书里榨出来的健谈药汁(943)。显然,这些都让欧里庇得斯自己的创作显得更“消瘦”和轻盈,这也是他自己为之骄傲的特征。的确,欧里庇得斯的诗显得更容易被观众“消化”——就像他在上面这段所说,他让自己的角色一上台就说明故事的前因,免得观众不理解剧情,不像埃斯库罗斯总用悠长的歌曲做铺垫。相较而言,欧里庇得斯的歌队存在感并不强,而角色本身以及抑扬格对白在欧里庇得斯剧中显得更加突出。但他的角色往往有相当长度的独唱歌(μονῳδία, 944),这些歌曲也反映了欧里庇得斯生涯后期新的音乐潮流。争辩开始的时候,埃斯库罗斯便批评欧里庇得斯是“克里特艳曲的收集者”(Κρητικὰς … συλλέγων μονῳδίας, 849),影射他在音乐上的大胆创新,或是这些歌曲淫乱的内容。的确,欧里庇得斯被埃斯库罗斯批评的,不光是他的用词和格律,更是他的肃剧面向观众的方式。欧里庇得斯以自己的诗歌明白而易于理解为傲。不光是他的角色往往用开场白说明前因后果,他也将日常生活的故事和场景带上了舞台。欧里庇得斯诗中广受诟病的、穿破衣烂衫的角色便是这一特点的一个例子,(见1063-1064)而他的剧作中屡屡出现的出轨和乱伦的女性也在剧中被提及。更进一步,他教会人们思考和辩论的技巧,而且让剧中一切卑微的人物说话,不论是一家之主,还是妇人、奴隶、女仆(948-950; 971-979)。与埃斯库罗斯过于“高大上”、难于理解、有距离感的诗歌相对,欧里庇得斯的悲剧更接近普通的、有些小聪明的平民百姓,使他们意识到自己也可以参与这曾经令人觉得不可捉摸的悲剧艺术,从演出一开始便理解剧情,并带着批判的眼光琢磨这些更易理解的诗句。就如欧里庇得斯自己强调的,他的诗歌是一门“民主的”艺术(δημοκρατικὸν,952)。

这一切特征,都与埃斯库罗斯崇高、磅礴而深奥的诗风相对,显得易于掌握和参与。若说埃斯库罗斯的诗歌让人联想起晦暗的乌云和风暴,欧里庇得斯这位总是跟“以太”捆绑出现在谐剧中的角色,创作的诗歌也的确有着相近的特性,明快、轻浮、易于看懂,而且紧跟当时的思想潮流。这一对比是明亮与晦暗的对比,也是“轻”与“重”的对比。在这场辩论接近尾声的时候,埃斯库罗斯建议把两人的语句放到秤上去称(1365-67)。这是一场字面意义上的“重量”的较量,也是谐剧中惯用的、将隐喻的意义开发到极致的搞笑手段。但在这部剧中,决出两位诗人的轻与重,显然不是一个随意的桥段。早在辩论尚未揭开序幕的时候,冥王的仆人便预告两人的悲剧将被用秤称量(797-802),尽管这时“包袱”还尚未抖开。有学者指出,埃斯库罗斯和欧里庇得斯最后用以决出胜负的称量工具,在辩论一开始便随他们一起被带上了舞台。在这样的视觉效果之下,两位诗人的诗作孰轻孰重,是一个贯穿辩论始终的问题。尽管称重的主意也来自埃斯库罗斯的悲剧中称量灵魂重量的情节,这并不妨碍“轻与重”的对比在《蛙》之后成了文学批评中的一个经典隐喻。(Hunter 2010, 4-5)

▲ 1937年版《蛙》插图, John Austen 绘从埃斯库罗斯提出把欧里庇得斯带到秤上的时候起,这场较量的结果便不难猜到。两人每一次念出诗句时,狄奥尼索斯总能从埃斯库罗斯的诗行里找到更“重”的东西,而欧里庇得斯抓耳挠腮也想不出自己写过哪些有重量的诗句可以与之抗衡(φέρε ποῦ τοιοῦτον δῆτα μοὐστί; ποῦ; 1399)。实际上,两位诗人的形象本身便预示了这场轻重之争的结果,埃斯库罗斯作为一个老人,敬重传统,也代表着英勇善战、身强力壮的老一代雅典人;欧里庇得斯不但代表了年轻一代诗人,整体风格也甚至更偏女性化。从整场辩论及其对两人风格和性格的表现看来,埃斯库罗斯充满重量的词句、沉郁磅礴的情感和他对战争场面的描写都决定了他会站在天平的下端;而欧里庇得斯“减肥”过的肃剧语言和形式,连同他剧中的平民百姓、日常琐事和抖机灵式的思辨,都让人可以预料他比埃斯库罗斯更“轻”。这场轻重较量的结果,也同时与描绘两人诗歌特征时不同的代表意象“风暴”和“以太”之间的对比相契。

称量诗歌重量的这一情节尽管并不最终决定两人的胜负,却强烈地揭示了阿里斯托芬对两位诗人剧作的判断;这一判断也反过来为剧中反复出现的“风暴”和“以太”两个意象赋予了道德意义。埃斯库罗斯令人敬重的风格如同风暴一样令人敬畏。他自己诗歌中的风暴意象也延续了他所代表的诗学传统,让人想起史诗中变幻无常的天气、易怒的诸神和兢兢业业按照节气变化劳作的人类。而欧里庇得斯相对轻浮的风格和他自己对于“以太”的兴趣,也投射出了“以太”在前5世纪思想潮流中的重要地位。随着“以太”越来越多地进入雅典的知识潮流,它的“网红”属性也被当代谐剧反复提及。阿里斯托芬的《地母节妇女》一开始,欧里庇得斯用荒谬的语言向亲戚炫耀了一番宇宙和人类诞生的神话——以太从大地中分离出来,并与大地生出了万物(13-18)——只是为了说明人的耳朵和眼睛是有分工的。这些对以太和对其兴致勃勃的“聪明人”的嘲笑,也可以在谐剧《云》中找到——就像《蛙》里的欧里庇得斯一样,以太也被《云》的歌队敬为神明,与宙斯、波塞冬并列(266; 570)。像以太一样,其他许多受公元前5世纪自然哲学关注的概念,都在阿里斯托芬谐剧中被赋予了这种轻浮无根却受人追捧的形象。典型的例子便是《云》中的歌队。剧中的苏格拉底将她们敬为神明,认为她们赋予了人类思想、辩论、智慧,以及空谈(τερατεία)、饶舌(περίλεξις)、狡诈(κροῦσις)和回避(κατάληψις, 317-318)。在另一部谐剧《鸟》中,鸟的歌队也讲述了一个谐剧版的宇宙诞生神话以证明鸟类的古老和强大——世间万物皆产生自混沌、黑夜、深渊以及它们生出的“风卵”(ὑπηνέμιον, 695)。这些对风、云等空气元素打趣的例子,也从一个侧面证明了这些话题在当时自然哲学思想中受欢迎的程度。的确,在知识、经济和时局都处于迅速变动下的雅典社会,“空气”与许多事物一样,成了可以被认识、了解和测量的东西。《鸟》中的“云中鹁鸪国”最初建立时,引来了一些奇怪的访客,其中天文和几何学家墨同带来了一把“量气尺”(κανόνες ἀέρος, 999),准备测量空气,以进一步规划这半空中的城邦(1004-10)。这样看似不可思议的工具,正与《蛙》中为两位诗人的诗歌称量轻重的工具相似。在克桑西阿斯与冥王仆人的对话中,仆人便提到两位诗人的较量要用到尺子、软尺、定型框、圆规,因为欧里庇得斯要逐字测量他们的悲剧(798-802)。这提议看似荒谬——诗歌语言如何用尺规测量?然而在剧情发展到真正的测量环节时,这个搞笑的提议也因为欧里庇得斯栽在了自己制定的规则里而有了更深的含义。《蛙》中的欧里庇得斯,就如《云》中“思想所”里的学者们一样,前者试图用某种尺度规定诗歌的好坏,后者则在凌空漫步中以一套可笑的逻辑理解自然。“风暴”般的埃斯库罗斯最终胜过喜爱“以太”的欧里庇得斯,显然展示了当代思想潮流中这些自认可以谈论一切、测量一切的倾向,以及阿里斯托芬在谐剧的夸张呈现中对它展示的态度。

阿里斯托芬在《蛙》中对埃斯库罗斯和欧里庇得斯性格及创作风格的刻画,将“风暴”和“以太”两种与大气相关的元素分别赋予了两位诗人。这两个意象背后的文化内涵、文学传统,以及它们在早期哲学对自然的探索中的不同位置,都帮助阿里斯托芬在谐剧中制造两人风格的对立。本文通过观察两位诗人辩论中的细节,探讨了“风暴”和“以太”如何与两位诗人分别联系起来,并进而讨论了“风暴”和“以太”在早期思想以及公元前5世纪后期的意义和内涵。《蛙》中的辩论由这两者的对比塑造,而阿里斯托芬也借此以诙谐的形式表现了埃斯库罗斯和欧里庇得斯诗歌中“重”与“轻”的对立——这一对立不仅体现在两位诗人创作中的用词、意境、音乐和情感,更表现在影响他们创作的内容和表达的道德教化。辩论中的埃斯库罗斯宛如狂风,暴躁、易怒、难于接近,他的风格以及他诗歌中的内容也代表着传统道德和诗教的延续,表现着对宇宙秩序和诸神的敬畏。欧里庇得斯与新潮思想的亲和,使他在本剧以及其他阿里斯托芬谐剧中被描绘成一个对“以太”有执念的诗人。他明快、思辩性强且有参与感的诗风,就像“以太”一样与前苏格拉底哲学和雅典当代流行思潮相互影响。尽管阿里斯托芬在剧中刻画的“埃斯库罗斯”和“欧里庇得斯”显然不是两位诗人特点的忠实还原,这场谐剧中的辩论依然被看作文学批评史上的重要时刻。而“风暴”与“以太”两个意象也为观察这场辩论提供了一个侧面的角度。这场辩论揭示了文学批评与当代自然科学对风、空气和宇宙的想象如何互相映照。从这个角度,本文也试图表明,这场辩论同样是自然科学和哲学史中的重要时刻。

章丹晨,英国华威大学古典学系博士候选人(论文主题:Winds in Sophoclean theatre),研究兴趣为古希腊戏剧中的自然意象,以及“风”在前苏格拉底哲学和古希腊医学中的体现。(编辑:黄怡)

欢迎关注

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除