新刊 | 王瑞雪:《地母节妇女》中的《忒勒福斯》

编 者 按

中国社会科学院外国文学研究所主办

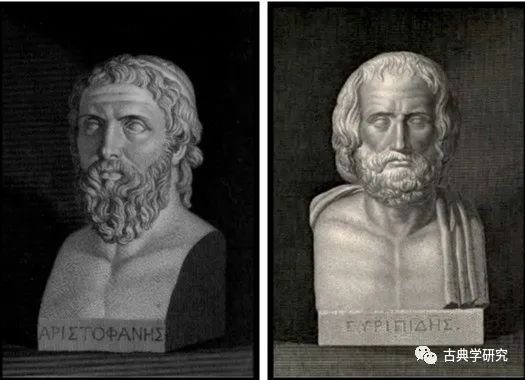

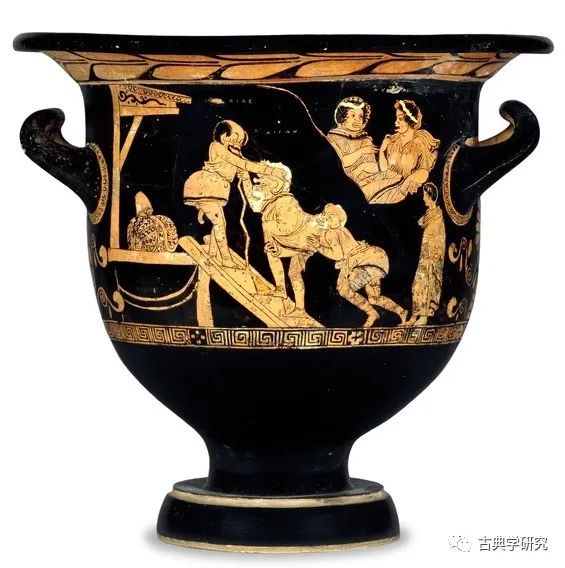

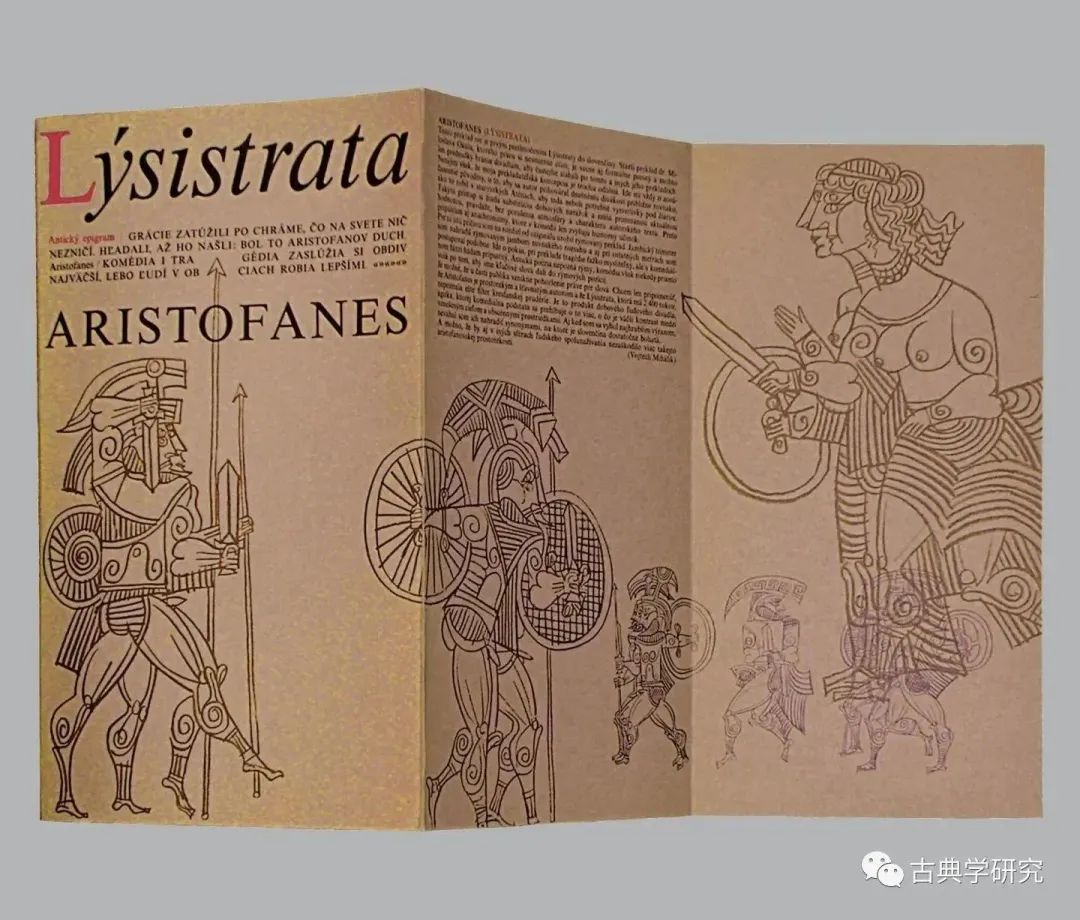

对于阿里斯托芬谐剧的后世接受而言,“维尔茨堡的忒勒福斯”(Würzburg Telephus)瓶画的相关研究可谓具有转折性的意义。这幅瓶画绘制于一个钟形双耳喷口杯(bell-krater)上,出土于意大利南部的阿普利亚区(Apulia),收藏于德国维尔茨堡大学马丁•冯•瓦格纳博物馆(Martin von Wagner Museum)。关于它的讨论兴起于20世纪80年代。戴斯曼(Anneliese Kossatz-Deissmann)首次完整出版了该瓶画的图片,将其年代推定于公元前370年左右,并且给出了详细的讨论,认为这幅画作是基于当地一部戏仿欧里庇得斯《忒勒福斯》的“闹剧”(Phlyax comedy)而创作。尽管她注意到了瓶画所绘忒勒福斯挟持酒囊为人质的场景与阿里斯托芬《地母节妇女》同一戏仿场景的相似之处,但并未在二者之间建立直接的联系。

▲ “维尔茨堡的忒勒福斯”瓶画

数年后,卡萨普(Eric Csapo)重新分析了瓶画中的人物在祭坛求庇护的姿势、被威胁的酒囊、酒囊所穿波斯式的鞋子、挟持者手中所持的匕首、拿着器皿冲过去的女人等构图要素与阿里斯托芬剧作细节的紧密对应,并指出,因为绘陶的手艺人并不属于识字文化阶层,所以该画作最有可能是源自阿里斯托芬剧作在当地的演出。几乎同时,塔普林(Oliver Taplin)也分析指出,“所谓‘闹剧’看起来过于像似阿里斯托芬的《地母节妇女》,不如说就是《地母节妇女》”,由此可以推定,“阿里斯托芬的剧在阿普利亚地区重新上演了”。

这些研究改变了人们对于阿里斯托芬谐剧在公元前四世纪在雅典之外接受状况的认识。尽管早在20世纪中期韦伯斯特(T. B. L. Webster)就曾提出,希腊西部的一些瓶画可能反映了阿提卡谐剧而非当地的“闹剧”传统,这一观点却并未得到普遍的承认。尤其对于阿提卡旧谐剧的代表阿里斯托芬而言,因为这些剧“如此地聚焦于雅典政治,其在别处的接受度总是引人疑虑”。从这一角度出发,戴斯曼的视角便不难理解:相较于阿里斯托芬谐剧传播的争议,欧里庇得斯肃剧的广泛流行已是不争的事实。如塔普林所指出的,戴斯曼的一个论据在于画中挟持者头上的发带饰物标示了忒勒福斯的国王身份,然而这样的发带常出现谐剧中并不必然就是国王的配饰,且在欧里庇得斯的剧中忒勒福斯是作乞丐装扮,本不应将前者视为一部“闹剧”对后者的指涉。但是考虑到欧里庇得斯剧作的流行,将瓶画中的戏仿与之建立联系显然比联系到阿里斯托芬更加容易。

此后,随着卡萨普与塔普林关于“维尔茨堡瓶画”的结论被广泛认可,阿里斯托芬谐剧在希腊西部的舞台生命方才展现出新的图景。该瓶画确认了希腊西部的瓶画作品与阿里斯托芬谐剧的直接关联,从而打开了研究者的视野:越来越多的类似证据表明,“阿里斯托芬的作品以及可能更多旧谐剧诗人的作品,在大希腊的舞台一直上演到公元前四世纪”。虽则这种上演的流行程度及其动因显得不甚确定。

对此,“维尔茨堡瓶画”有没有可能透露更多的内容?相关的研究仍然有待进一步的展开。首先,之前学者们致力于强调画作与阿里斯托芬剧作演出的对应,那么如何安置画中的另一些与后者不一致的细节?晚近奥斯汀(Colin Austin)与奥尔森(S. Douglas Olson)在其对《地母节妇女》的注疏中即列出了一些这样的细节,例如,瓶画中的挟持者,也即阿里斯托芬剧中的涅西罗科斯(Mnesilochus)被画出了胡茬、且没有穿鞋子,而在谐剧中其女性装扮不应如此;此外,相较于谐剧中的场景,瓶画中还多出了悬于上方的镜子,而少了环绕祭坛的树枝等。

这些细节都说明,即使瓶画是基于谐剧演出的现场,它也是一种经绘图者再创作而成的图像,而非抓拍似的“剧照”。再者,即使它反映的不是指涉欧里庇得斯的“闹剧”,指向欧里庇得斯剧作的特征却并不因此而消减,除发带之外,胡茬、树枝等要素与谐剧的出入都使得画中人体现出接近肃剧的设定。这种间接的“在场”也不应因强调谐剧的直接在场而被忽视。恰如奥斯汀与奥尔森所言,该幅画作不是“一个简单直接的对南意大利剧场演出的描绘”,而是“一片错综复杂的视觉叙事”。

对于我们当下的研究而言,这一视觉叙事的复杂性可能正是对阿里斯托芬谐剧、甚至欧里庇得斯肃剧接受及其背后动因的提示。本文将以“维尔茨堡瓶画”为线索,重新审视其中的图像设计与戏剧演出之关联,以期尝试对雅典戏剧于希腊西部之接受的运作机制做出一些探讨:它们如何与这里的观众相遇,以及相较于雅典原初的演出语境而言,这种相遇发生了怎样的变化,从而产生了怎样的阐释可能。

针对奥斯汀与奥尔森所列举的瓶画与戏剧场景的细节差异,卡萨普在其后论著中给出了相对的回应,这些分析为我们提供了解释戏剧相关的古代图像记录的一种合理路径。关于出现在戏剧中而没有出现在图像中的要素,例如在阿里斯托芬剧作中,在涅西罗科斯所挟持的“孩子”被揭开显示为酒囊的时刻,围攻他的妇女们搬来了很多树枝要火烧祭坛,其中一人呼唤道,“玛尼亚,将这许多的树枝扔过去!”涅西罗科斯答,“扔吧扔吧!”(739-740)但是画面上的祭坛就如欧里庇得斯剧中忒勒福斯的所在一样只是祭坛。

对此卡萨普认为,这是因为瓶画的观看者并不享有谐剧观众从连续的戏剧行动中获得的知识,因此绘画者需要表现出涅西罗科斯到了祭坛上,而将其用树枝盖起来就无法让观者识别其为祭坛;也就是说,绘画者的做法是为观看者提供对戏剧行动的提示。关于出现在图像中而没有出现在戏剧中的要素,同样可以从这个角度来理解。例如,涅西罗科斯的胡茬以及悬于画面上方的镜子,都是为了指涉更早的剧情中欧里庇得斯协助涅西罗科斯修剃以装扮成女人的场景(215-235),从而为瓶画的观看者提供视觉叙事的必要背景。此外,完全没有在戏剧文本中出现过的要素,更加说明绘画者是在复刻表演:画面中一个年老的女人拿着一个双耳大饮杯(skyphos)急切地冲过去接酒,而剧中并没有提到女人的年纪且她手持的应是一个祭盆(sphageion)(754),这些细节都不太可能是绘画者凭空发明出来的而只能是基于演出的现场。

根据这种解释思路,瓶画绘制者的设计意图在于呈现一个连续的戏剧行动,通过将不同时间点的标识线索压缩在一个画面上,协助观看者识别戏剧演出的时间现场。或许可以说,瓶画中的图像不是一个“剧照”而更近于一个“视频片段”。这一视角为我们欣赏古代艺术家的创造才华提供了生动的启发。然而更进一步的问题在于,绘画者的视觉策略如何可能?换言之,瓶画的观看者何以能抓住并识别这些线索,进而理解画面作为表演的意义?当然他(或她)应该看过《地母节妇女》的演出,但这仍不足以为之提供理解画面的谐剧性的充分知识。

在绘画者刻意指涉的前序戏剧行动中,显然还有某些要素被刻意忽略了,例如在这一扮装场景中涅西罗科斯本应穿上了女性化的鞋子(262-263),而瓶画中并没有。这里卡萨普也如奥斯汀与奥尔森一样指出了在祭坛上的人物外观与《忒勒福斯》视觉构造的相似性。毋宁说,绘画者对构图要素的选择要尽可能同时符合对阿里斯托芬谐剧与欧里庇得斯肃剧的双重指涉。绘图者期待观看者在识别前者的同时识别后者——既要熟悉《地母节妇女》又要熟悉《忒勒福斯》以欣赏谐剧戏仿画面的意义。因此有学者推测,在公元前380-370年之间,在同一地区有着与《地母节妇女》的上演近乎同时的《忒勒福斯》的演出。

然而需要注意的是,对后者而言,瓶画图像的指涉实际缺乏前者行动的连续性。忒勒福斯的在场仅仅是一些姿势、一些男性特征。观看者需要借助少得多的线索来联想欧里庇得斯的剧作,这要求更具程式化的记忆。事实上,与其戏仿者涅西罗科斯相比,忒勒福斯在图像中的再现明显更多。根据塔普林的统计,大约20幅瓶画描绘了这位“英雄”一腿屈膝立在祭坛上持剑挟持孩子的场景。可见,这一场景的呈现已经成为一种相对固定的模式。绘画者不一定要直接指涉欧里庇得斯剧作演出的戏剧行动,而可以只通过对图像模式的戏仿来协助观看者实现理解。

这并不意味着戏剧演出不重要,相反,很难设想如果没有经常性的戏剧演出,希腊西部的瓶画绘制者们经常描绘这一场景的灵感从何而来,又如何能期待观看者知晓他们画的是什么。因此可以说,忒勒福斯的图像模式的形成代表了欧里庇得斯剧作的持续重演带给观众的持久的视觉记忆。这也是为什么即使只有简单的构图形态的提示,观看者还是能够轻易识别出欧里庇得斯剧中的历时情节。此外,肃剧画面—情节视觉记忆的形成还有着另一重更为深层的构造过程,即肃剧对神话的再演绎。

希腊神话在文学传统中通常有着多个版本,忒勒福斯的故事也是如此。这位传说中的米西亚国王潜入即将远征特洛伊的希腊军队,为了寻求治愈阿基琉斯留在他腿上的箭伤的办法,不料被人揭穿遂前往祭坛避难。在欧里庇得斯的肃剧《忒勒福斯》出现之前,在埃斯库罗斯的版本中,忒勒福斯只身带着尚在孩提的俄瑞斯忒斯逃到了祭坛上,并没有武力挟持他并以此威胁其父、希腊军队的首领阿伽门农。一如欧里庇得斯其他剧作对传统神话的改写,其行动变得更加紧张、情绪也更加强烈。仅从图像证据来看,在公元前四世纪早期,欧里庇得斯剧中的戏剧演绎显然就已成为忒勒福斯神话的主流版本。

至此,我们可以列出“维尔茨堡瓶画”的四重模仿:对谐剧演出现场的模仿、对肃剧图像模式的模仿、对肃剧演出现场的模仿、对肃剧神话叙事的模仿。这四者之间并非层层推进,而是互相重合,且每一重都包含了再创作的因素。具体而言,这幅瓶画并非简单地模仿阿里斯托芬如何模仿欧里庇得斯,它的模仿及再创作能够唤起观看者多重视觉记忆的同时浮现:阿里斯托芬如何戏仿欧里庇得斯的《忒勒福斯》,以及欧里庇得斯的《忒勒福斯》作为图像、戏剧、神话的合流。这也符合希腊神话的发展趋势,后世神话作家的记录往往源自欧里庇得斯的版本,而关于神话的知识又是希腊文识的核心构成,于是我们看到欧里庇得斯的剧作或剧作中的故事在人们日常使用的莎草纸本中大量流传。

而在公元前四世纪早期,我们看到了这样的文化“常识”如何形成的初期阶段。它首先源于欧里庇得斯在剧场中的极度流行,其中激动人心的戏剧时刻不仅抓住了艺术家的才华,也吸引着公众的热忱。在这里我们或应考量绘制瓶画的手艺人与其消费市场之间的关系。格林(J. R. Green)曾指出,瓶画反映的是“私人化的公共品味”:一方面,能买得起这种装饰器皿的是相对有限的人群;另一方面,手工业者要想将它们卖出去以维持生计,就要服务于一个相当可观的公共市场。此外,还可对比另一种戏剧相关的手工制品的销售情况:这一时期有着大量的谐剧角色制成的陶俑在民间流通,它们常常只是角色的类型而非具体到某部剧。

但是这仍然可以说明,与戏剧相关的纪念品受到广泛的公众的喜爱。瓶画与之相较显然是更加精致、数量更少,价格也应该更高,但是它们都是基于同一个戏剧文化形成的公共市场。因此,我们在“维尔茨堡瓶画”对阿里斯托芬谐剧与欧里庇得斯肃剧的指涉及其与观看者或消费者的交互中看到的,不仅是一种视觉记忆,更是一种公共的表演文化在希腊观众中间形成的广泛的文化记忆。

虽则如此,前文的分析也提示着,这种关于谐剧与肃剧的文化记忆之形构仍然着相当的差异,至少“维尔茨堡瓶画”透露出的有关阿里斯托芬谐剧的指涉策略是如此。因此,我们也应更加谨慎地对待近来有学者如哈德利(Patrick Hadley)从中得出的“雅典式谐剧在希腊西部显而易见地流行”这一结论。

据不完全统计,在希腊西部有关肃剧的400余个瓶画中,有34%来自欧里庇得斯,且没有其他任何肃剧家可以超过这一比例。与这种显而易见的优势相比,雅典谐剧,特别是旧谐剧演出的图像证据显然稀薄得多。在当地与谐剧相关的约200个瓶画中,较为明确地指向阿提卡旧谐剧的只有9个。至于阿里斯托芬,除却《地母节妇女》外,其现存剧作中可能只有《蛙》出现在了另一个公元前四世纪前期的瓶画上。阿里斯托芬的《阿开奈人》对《忒勒福斯》的同一戏仿场景则被卡萨普证实为公元前四世纪晚期一组阿普利亚希腊油瓶(gutti)浮雕的表现对象。另外,还有莎草纸剧本表明,《吕西斯特拉图》也许在公元前四世纪上演过。

当然,这种证据的相对稀少可能部分地是因为我们对阿里斯托芬以及阿提卡旧谐剧剧目的所知其实只是冰山一角,也不乏有证据指向其他散佚剧目的重演。不过,我们对肃剧的所知也并非不是类似地管窥蠡测。所以二者的对照仍然可以说明问题。因此,当我们看到“谐剧瓶画比肃剧瓶画更加清晰地描绘了戏剧演出”,这可能是因为谐剧情节不像肃剧神话那样可以存在于戏剧之外,但是就“维尔茨堡瓶画”而言,其对阿里斯托芬谐剧的表层“模仿”之所以需要如此之多的线索来提醒人们识别演出中的戏剧行动,可能确实因为它在当地的剧场中并没有欧里庇得斯肃剧那么流行。

仅就《忒勒福斯》而言,在图像模式与神话版本的导向之外,还有公元前四世纪晚期追随它的肃剧改编或仿作的出现,不仅强烈显示出该剧进入了公元前四世纪演员的常备演出项目,还可说明这部剧在当时的重演已使之成为剧场中的经典之作。前述油瓶模具的制作者选择呈现《阿开奈人》对《忒勒福斯》同一场景的戏仿可能也并非巧合。另一部进入图像证据因而可能在公元前四世纪前期重演的《蛙》则是以欧里庇得斯与埃斯库罗斯的肃剧竞赛为主题。由此可以合理推测,《地母节妇女》等剧能够流传到希腊西部或许正是因为它们包含了大量欧里庇得斯式的戏剧元素,甚至可以说,阿里斯托芬在此地的重演正是依赖于人们对雅典肃剧,尤其是欧里庇得斯肃剧经久不衰的热爱和耳熟能详的熟识。

换言之,阿里斯托芬剧作之所以能够收获观众,而不单是以当地人对欧里庇得斯肃剧的熟知为前提,从某种意义而言,恰恰是出于对后者的兴趣,人们才对前者感兴趣。此外,有学者提出阿里斯托芬的剧能被推销到这里可能是因为阿里斯托芬的小儿子阿拉罗斯(Araros)个人的努力。即便如此,他对剧目的选择以及推销的成功也仍可说是有赖于前一个缘由。

进一步来说,希腊西部的观众接受阿里斯托芬的一个重要动因即是对作为经典的欧里庇得斯剧作的辨识——“作为经典”,而非仅仅是流行文化形成的公共记忆。类似倾向在同期的谐剧新作中更为明显:在这些残篇中,人物指涉肃剧时并非以质疑肃剧的价值为笑点,而是因其误用而显得人物本身低级可笑,“这些谐剧的作者理所当然地认为观众已然认可了欧里庇得斯肃剧的权威和声誉”。此番情形并非不能相应地推及阿里斯托芬剧作的接受,对观众而言,从谐剧舞台上正确辨识出欧里庇得斯肃剧的要素从而满足对于文化修养的自负,并非不可能是其走进剧场的动力。

至于原本阿里斯托芬剧作中对欧里庇得斯肃剧价值的嘲讽和批判,也会相应地淡化;这一点后文还会展开分析。这里可以得出的是,谐剧戏仿的幽默感可能部分地在于解构“经典”本身带来的智识愉悦甚至文化优越感,而非在于价值问题的严峻性。由此我们也可以重新审视《地母节妇女》和《忒勒福斯》在剧场中的共时并存:二者可能的确都曾上演于公元前四世纪70年代,但是前者的剧场经验实际暗自效仿后者。

这样的剧场经验与阿里斯托芬剧作在雅典原初上演时相比发生了深刻的变化。表面上看,阿里斯托芬的《地母节妇女》中诸多笑点来自对欧里庇得斯的戏仿,自然也是跟随着后者的演出才能收到效果。而事实上,《地母节妇女》问世(公元前411年)距离《忒勒福斯》的首演(公元前438年)已经过去了27年。仅从这个时间来看,似乎很难假设二者的共时性。与之相较,《地母节妇女》戏仿的另外两部欧里庇得斯剧作《海伦》和《安德洛玛刻》上演于一年前,在时间上更近于《地母节妇女》和《忒勒福斯》在希腊西部的经验。然而仔细观察这些剧作上演时的剧场语境,则可发现其中的差别。

观众辨识《海伦》等是依靠其首演留下的生动印象而非出于其长期重演形成的经典地位。《忒勒福斯》的情况则更为复杂。弗雷曼(Martin Revermann)认为,对于尽可能多的观众来说,会心于前者都轻而易举,然而辨识出《忒勒福斯》的指涉就难得多了,因此观众应该是按照理解力来分层,这种分层在一定程度上对应着精英群体与非精英群体的区分。这当然是一种合理的设定。

不过我们仍不免会疑虑阿里斯托芬在谐剧开场不久,即以一段大多数人感到茫然的笑料挑战观众的意义。斯莱特(Niall W. Slater)在此提醒我们,早在公元前五世纪晚期之前,肃剧在其首演之外即有可能在乡村酒神节或其他地方重演,并且暗示公元前425年《阿开奈人》对《忒勒福斯》的戏仿即有可能基于观众对后者重演的剧场经验。那么14年后自然更是如此。这就使得《地母节妇女》与《忒勒福斯》的共时性似乎同样接近于其在希腊西部的情形。

然而,《阿开奈人》与《忒勒福斯》的距离也有13年之久。这种暗示如果成立,就要将《忒勒福斯》的重演推得非常之早。这样的话其重演的负责人就更可能是诗人而非演员。而《忒勒福斯》在其首演中只获得了二等奖,可以说从演出效果来看,这并不是一部非常成功的剧作。对于最初从大酒神节到乡村酒神节的戏剧搬演而言,当然是在城邦舞台上获得成功和声望的剧作才更可能会获得再次登场的机会,才更能顺理成章地吸引到观众。

因此,《忒勒福斯》的早期重演仍然是存疑的。那么阿里斯托芬的前一次戏仿如何能期待观众的识别?我们作为生活在书面文化中的现代人,很难想象浸润在口头文化中的古人的记忆能力有多强。至少,担任歌队成员是雅典城邦公民的一项常规活动,而演出之后他们也会复诵散播出演过的作品。这可能是《忒勒福斯》最早的传播方式之一。此外,该剧对过往神话的激进改写及其舞台景观的紧张呈现也会给观众留下深刻的印象。这些可能才是《阿开奈人》指涉的依凭。并且在这部剧中,阿里斯托芬的戏仿显然更贴近欧里庇得斯的原作,例如狄开波利斯向欧里庇得斯借取忒勒福斯穿着的破衣,及试图以演说糊弄人心等细节都紧密依从《忒勒福斯》的主角假扮为乞丐潜入希腊军中的戏剧行动。由此可见,彼时阿里斯托芬尚且试图通过更多线索来唤起相对有限的观众的相对有限的记忆。

在这里,我们还可以更进一步设想,可能正是阿里斯托芬的这次戏仿激发了观众对《忒勒福斯》更多的兴趣,毕竟《阿开奈人》获得了头奖。如罗森(R. M. Rosen)所指出的,对于维持有关肃剧诗人的公共讨论而言,阿里斯托芬的指涉在雅典的文化机制中发挥着重要作用,“观众似乎常规地依靠肃剧在谐剧中的戏仿来获得对肃剧诗人的一些熟悉感”。阿里斯托芬从而成为欧里庇得斯的经典化最初阶段的一项助力。至少,在肃剧诗人的作品尚未成为经典之时,这些指涉带来了公共的话题,进而也可引发更多人对原作一观究竟的兴趣。

另一个时间点的出现亦是恰逢其时:正是在公元前五世纪20年代,我们拥有了“明星”演员开始活跃并逐步主导演出的最早证据。谐剧剧场中的成功复现至少增加了《忒勒福斯》进入其常备重演剧目的可能性。自此欧里庇得斯的重演与传播有了更为清晰的路径,直至公元前四世纪在包括希腊西部在内的泛希腊演剧语境中成为“肃剧诗人”的终极代表(the tragic poet)。因此我们看到14年后,《地母节妇女》对《忒勒福斯》的再次戏仿变得更具挑战性而未必会失去多数的观众:涅西罗科斯假扮为女人,并且远没有前一个戏仿者狄开波利斯的精明善辩。而且在下一个世纪里在海湾对岸的剧场中,这般戏仿仍不会失去其观众。

至此,我们已经大致勾勒出了阿里斯托芬谐剧与欧里庇得斯肃剧之剧场经验相互转化的路线。前者的创作生涯协助推进了后者经典化的进程,而后者的经典化又为前者舞台生命的延续提供了基础。“维尔茨堡瓶画”或许是这种文学关系的一片留念。

上述路线或许也可回应早期研究者的疑虑,即为何以雅典政治批评为主要特征的阿提卡旧谐剧能够在雅典之外的剧场获得一席之地。从《地母节妇女》来看,这部剧更相关于对欧里庇得斯的文学批评而非政治批评,而前者可能才是其在希腊西部获得关注的缘由。但是该剧中也并不乏对雅典政治人物和事件的指涉,且作为其核心情节的雅典妇女对欧里庇得斯的审判,本身即是效仿雅典的民众审判程序而进行。故而“雅典因素”仍然构成戏剧接受中的一个问题,并且这些因素未必是作为不利因素。如哈特维格(Andrew Hartwig)所言,旧谐剧在希腊西部上演的部分原因可能正是出于当地人对雅典历史文化的兴趣。或者可以说,“识别雅典”本身即可形成观剧过程中的另一重智识愉悦。

不妨对看一项阿里斯托芬古代传记中的逸闻记载,据说叙拉古的僭主狄俄尼修斯“想要研习雅典的政制,于是柏拉图给他送去了阿里斯托芬的作品”。这则逸闻或可用于佐证希腊西部的人们对于从谐剧中接触雅典的某种期待。如果考虑到“维尔茨堡瓶画”的出产地,这种积极态度似乎显得尤为特别。虽然不能确定,但它最有可能出产自塔兰托湾沿岸的塔拉斯(Taras),正如很多其他戏剧相关的瓶画一样。这一城邦本是来自斯巴达的多里斯人的殖民地,其母邦并没有多少对雅典戏剧的兴趣。然而塔拉斯不仅戏剧文化极为繁盛,甚至还成为了相关瓶画的生产中心。

在某种程度上,戏剧的重要性在这一西部的殖民城市甚至超过了希腊本土。如格林观察到的那样,面对着与本地原住居民的冲突以及外来的威胁,当地的希腊人试图更热切地诉诸所谓“‘野蛮人’不曾拥有的”戏剧文化以宣示自身的“希腊性”。而戏剧作为“希腊性”的基本表达的确立可以追溯到公元前五世纪的波斯战争以及雅典帝国的形成:希腊人联合反击“野蛮人”的胜利,伴随着雅典的泛希腊主义话语的“宣传机制”,使之很快从一种雅典文化变成泛希腊认同的一部分。这种文化认同的需要应当不仅是塔拉斯,还是整个希腊西部地区追逐雅典戏剧的一个重要动力。

这也可以解释为什么观看阿里斯托芬的剧作可能有着辨识上的难度,但人们还是愿意为之付出努力。事实上,阿里斯托芬在希腊西部的重演与埃斯库罗斯有着一定的相似之处,后者也是淡出了希腊本土的舞台,却在这一地区有所上演。希腊西部的戏剧品味似乎显得有些保守过时。通过这些剧作人们不仅认识雅典,更重要的是还会与希腊的荣耀过往产生联系。在这个意义上,前文论及的观剧时识别谐剧戏仿带来的“文化优越感”所指向的可能不仅是一种文化修养,而且是一种文化身份。

但是“希腊性”的身份政治并不足以涵盖希腊西部戏剧接受的复杂动因。具体到戏剧演绎的剧场语境,我们或许会好奇当地的人们在看到《忒勒福斯》的主角以精妙的言辞为“野蛮人”攻击希腊辩护并且呼吁双方和解会作何感想。因为残篇的缺失,这段讲辞的基调尚无法确定,即使原文得现可能也仍然如此,毕竟欧里庇得斯向来以含混见长。不过在该剧的结尾忒勒福斯似乎确然拒绝了加入希腊人的远征。如果观众只是为了到剧场中观看希腊的荣耀,如此之多的戏剧含混不免会让他们感到失望;相较而言埃斯库罗斯的《波斯人》可能是更好的选项。

然则埃斯库罗斯在此地的上演远未及他的年轻后辈。这里需要留意的是,观剧的并非仅是“希腊人”,古代希腊世界的戏剧演出,从正式的剧场建筑到市场上的临时舞台,在字面意义上即是面向“每一个人”,无论他们有多么“希腊化”。哈德利提到,在雅典的文化优势形成之初,与其政治军事力量并存的还有其戏剧媒介本身与“所有人性的重要议题的交互的深度”。而在公元前四世纪,当前者不复如昔,后者的重要性或愈加彰显。

至此,“维尔茨堡瓶画”作为图像—戏剧的更深一层的模仿浮现出来,即对行动中的人的模仿。不妨再次对比谐剧陶像的市场:这些类型化的谐剧人物很大程度上反映的是当时“中谐剧”的品味,而这种文体的主要特征正是“让神表现得像人一样”。这自然让人联想起亚里士多德所记、据信出自索福克勒斯的著名论断,即欧里庇得斯的剧作是“按照人本身的样子来写”。另有学者注意到,《地母节妇女》相较于其他阿里斯托芬谐剧,更少相关于城邦的时事政治而更多相关于普遍的性别关系的问题。另一部可能在公元前四世纪重演的《吕西斯特拉图》也是以性别关系为主题,这也未必是巧合。这些综合来看即可构成彼时戏剧文化的关注趋向。或许这才是阿里斯托芬谐剧与欧里庇得斯肃剧接受中最具阐释可能性的所在:关于戏剧对属于人的生活及人与人的关系的演绎,观众看到了什么,以及做何反应。

前文提到,原先阿里斯托芬剧中对欧里庇得斯的批评在重演中会淡化。而细察“维尔茨堡瓶画”对演出现场的再现,某些与剧本的细节出入也可从这个角度做进一步的解读。例如,画作中的涅西罗科斯并没有穿着女性化的鞋子,这在一方面体现了接近肃剧人物的特征;而另一方面,也通过性别特征的模糊减低了谐剧扮装所指向的性别议题的尖锐性。

在阿里斯托芬的谐剧设定中,欧里庇得斯是因为对女性的出格描写而受到雅典妇女的审判,她们指责欧里庇得斯诋毁了她们的名誉,其指控集中在肃剧中过度的女性情欲:“这个人对我们做了许多坏事,捏造谎话创作那些坏女人,写一些墨兰尼珀和淮德拉,却从没写过珀涅罗珀这样公认贞洁的好女人。”(545-548)谐剧中涅西罗科斯尤为女气的扮装暗合着女性情欲的不受控对男性造成的损害:涅西罗科斯的女鞋来自阿伽同,而后者自谓“偷取”了女性的淫荡(204-205),仿佛正是窃自后文所指欧里庇得斯剧中不贞的女人。无论瓶画上涅西罗科斯鞋子的消失是否出于绘图者的原创,都暗示了这个原本意在讽刺欧里庇得斯剧作的女性情欲化的指涉,在当时的戏剧观看者眼中不再是特别的焦点。

这种阐释重心的偏移同样出现在画面的另一个人物身上。画面左侧拿着超大号饮杯去接酒的演员所戴面具显示这是一位老妇人,而阿里斯托芬剧中并没有提到这个角色的年龄。的确,在谐剧中老妇人被表现为酒鬼是一个常见套路,因为通常没有丈夫可以限制她们;而对年轻的女人们来说,丈夫的限制使得她们只有在一些宗教场合才能群聚饮酒。

但是《地母节妇女》这部剧的背景正是一个只有女性参加的宗教节庆,没有必要将这个角色设定为一位老妇人。此外,剧中的雅典妇女们指控欧里庇得斯写作女性的出轨诋毁了她们的名声,自然也是年轻女性更为合理,因为通常情况下年老的女性不再与情欲主题相关。年轻女性之所以被限制饮酒,除了因为丈夫们认为贪酒会干扰她们对家务的安排,还有就是醉酒可能会助长通奸行为。

从这些相关线索来看,在一定程度上可以推定,这部剧在雅典原初上演时,在阿里斯托芬自己导演的情况下,这个贪酒的女性角色最有可能是一位年轻女性。而瓶画上的老妇人更可能是该剧重演时的演员/导演的设置。从这一设置同样可以看出情欲主题的淡化。谐剧的笑点从对肃剧中情欲主题的讽刺转移到了贪饮的老妇这一更具套路性的幽默。

此外,这一新的设定还放大了剧中原有的一处笑点。涅西罗科斯威胁要杀掉她的“孩子”,也就是手中的酒囊,并且问道,“确定这孩子是你的?”“是我怀胎十月生的啊!”(741-742)如此反复几次。本来剧情的可笑之处在于她不可能生下酒囊,而老年的设定又增加了她不可能生下“孩子”这一重谐剧效果。而接下来涅西罗科斯真的“杀死”了酒囊的时候,她急于上前“接我的孩子的血”(755),也就是流出来的酒。如果这是一位尚在生育年龄的年轻女性,或者说如果没有老年的设定使得“生育”完全不可能,那么“接我的孩子的血”这句话中蕴含的现实性就会增加:嗜酒的欲望也许会使得女人真的不在意自己孩子的生死。毕竟欧里庇得斯剧中即有一位令人震惊的杀子者美狄亚。

阿里斯托芬在这部剧中对女性的德性做了复杂的讽刺呈现,一方面她们指责欧里庇得斯诋毁了她们的清白;另一方面她们又表现出放纵的行为——或许她们仍不免隐秘地耽于过度的情欲,或许正是欧里庇得斯的剧作助长了城邦中女性的道德败坏。如果这是一位年轻女性,这种讽刺的暗示会更加有力,因为她更接近于《忒勒福斯》中原本这个位置上的女性角色,即俄瑞斯忒斯的母亲克吕泰涅斯特拉,这位在神话及肃剧传统中既偷情又杀夫的坏女人。而换成一位老妇人,这种谐剧讽刺的针对性就不再那么直接。

▲ 克吕泰涅斯特拉密谋杀害熟睡中的阿伽门农

Pierre-Narcisse Guérin绘,1817年

换言之,在该剧的重演中,更为温和的、套路化的幽默很可能取代了原本谐剧讽刺的攻击性,或许重演的语境中人们不再像雅典首演时那样聚焦于城邦中女性德性之败坏的关切。我们知道,欧里庇得斯剧中对克吕泰涅斯特拉的神话传统也做了诸多改写,像如《伊菲革涅亚在奥利斯》《厄勒克特拉》等剧的处理,这些剧作试图更多地探究其对阿伽门农憎恨的由来,以及描绘她与儿女之间更为深刻而悖谬的情感系联,而非如先前的肃剧版本那样更多地展示其不贞,与谋杀对城邦秩序的威胁以及其子的复仇带来的秩序重建。

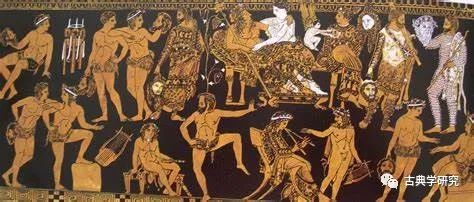

可以说,阿里斯托芬敏锐地洞见了欧里庇得斯的剧作对城邦德性与秩序的再现未如从前。而在重演中随着这一城邦伦理纬度重要性的降低,剧场中的观众在对戏仿的辨识中也许就会更为顺理成章地联想起他们更为熟悉的欧里庇得斯剧作中的共情体验。《忒勒福斯》这部剧中的对应场景很可能如《伊菲革涅亚》等剧一样表现了克吕泰涅斯特拉的母子系联。在相关的肃剧瓶画上,面对着忒勒福斯对俄瑞斯忒斯的持剑胁迫,克吕泰涅斯特拉或者惊恐地后退,或者试图阻止阿伽门农与忒勒福斯之间的剑拔弩张。

其中“克利夫兰的忒勒福斯”(Cleveland Telephus)为我们提供了姿态尤为特别的一个画面:克吕泰涅斯特拉和俄瑞斯忒斯分别向前伸出双手,这样克吕泰涅斯特拉既像是在阻止阿伽门农,又像是与俄瑞斯忒斯遥相呼应、试图相拥。尽管我们不知道这个版本有多贴合现场的演出,但是它可能最接近于欧里庇得斯剧中的情感力量,也就是“忒勒福斯”的挟持画面最有可能勾连起的观众的剧场体验。

当然以上只是一些阐释的可能性,我们并不能确知公元前四世纪剧场中的观众反应为何。毕竟,阿里斯托芬这部剧的剧情围绕着对欧里庇得斯的审判,希腊西部的观众是否会和剧中的雅典妇女一样认为欧里庇得斯应当被判罪终究是未知之数。我们确实知道,在古代的学者评注中欧里庇得斯被称为“女性憎恨者”,并且《地母节妇女》很可能是这一名号的来源之一。

不过,学者传统与剧场接受是两个相互交叉但未必并行不悖的传统。而后者的状态总是比前者复杂得多。关于剧场中的“每一个人”,或可参看柏拉图的相关记载:《法律篇》(又译《法义》)中的对话者讨论了小孩子、老年人以及“受过教育的女性和年轻男性还有几乎全体观众”会喜欢什么剧种,这强烈暗示了剧场中多样化的观众构成。此外,柏拉图还特别提到希腊西部剧场中的评价机制,“像是意大利和西西里的现行规则,让剧场中的众人通过举手来决定胜出者”。早在公元前五世纪末阿里斯托芬即注意到,欧里庇得斯对人们熟悉的生活的描写给了观众更多“审视”戏剧表演的能力。或许在公元前四世纪随着其剧作的盛行这一能力有增无减。

无论彼时剧场中的观众在何种程度或赞同学者的传统,其剧场体验终究是指向一种雅典式的政治生活方式:在公共的语境中观看言辞与行动,做出属于每一个人的评判。或许剧场始终都是城邦生活及其伦理的协商场域。在这里我们也可以重新思考前文的问题,即观众看到舞台上的戏剧“演绎希腊”,究竟看到什么,雅典的历史知识,抑或属于人的生活的可能性。不妨对观莎士比亚的名言,“自古至今,演戏的目的不过是好像把一面镜子举起来映照自然”。在这个意义上,悬于“维尔茨堡瓶画”上方的镜子,给了我们一个超越戏剧情境的意象。

王瑞雪,中山大学比较文学与世界文学博士,浙江大学外国语学院博士后,主要从事古希腊文学与古典接受研究。

延伸阅读

▲ 点击图片 购买图书

●《古典学研究》新刊 | 许越:柏拉图《会饮》中的阿里斯托芬爱欲颂辞绎读

● 黄薇薇 译笺 | 阿里斯托芬《财神》之“好人应该交好运”

● 罗峰 | 自爱与慷慨:欧里庇得斯《阿尔刻斯提斯》中的道德困境

(编辑:金政晗)

关注我们

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。