新书上市 | 《普罗提诺〈九章集〉导论》(李博涵、杨怡静 等译)

[爱尔兰]多米尼克·奥米拉 著

内容简介

本书是全面了解新柏拉图主义者普罗提诺思想的一部指南。作者多米尼克·奥米拉是新柏拉图主义研究领域的专家。本书开篇简要介绍了普罗提诺的生平和作品,正文部分对普罗提诺《九章集》中的重要论题进行了导读和论述,结语对普罗提诺思想的接受史做了详细的梳理,并列出进阶阅读书单 。

目 录

▲ 拉斐尔《雅典学院》中的普罗提诺

Henry)与施维泽(Hans-Rudolph

Schwyzer)在1951―1973年出版的首部系统的普罗提诺作品校勘本。在此期间,学者们(主要在法国和德国)也对普罗提诺的哲学背景做了许多基础性研究。在英语学界,普罗提诺研究的领军人物是阿姆斯特朗(A.

Hilary

Armstrong),他的译文(1966―1988年)与亨利–施维泽校勘的文本(略有修订)一起,终于提供了一个完整、可信、清晰的普罗提诺著作英文译本。如今,我们有了许多对普罗提诺思想系统地解读与分析性讨论的英文著作。尽管在研究中有如此显著的进展,读者仍然会感到普罗提诺的作品难以阅读。在本书中,我试图使与普罗提诺文本的初步接触不那么令人望而却步。

学术界的同仁可能会发现,在本书中,有些问题被过分简化甚至省略了。对此,我要说的是,本书的写作目的并非用于专门的普罗提诺研究。不过,我有时也会尝试勾勒出那些当读者更仔细地理解普罗提诺时可能会出现的问题。如果一名初次阅读普罗提诺作品的读者感觉本书有些部分相当复杂且抽象,我只能说,为了不造成对这位哲学家的误解,这是很难完全避免的。

本书的完成得益于弗里堡大学提供的学术休假补助。此外,我非常感谢阿姆斯特朗、埃米尔松(E. Emilsson)、奥米拉(J. O’Meara),以及牛津大学出版社的审稿人,他们贡献了详细、有用且令人振奋的评注。

精彩书摘

普罗提诺在西方文化中的影响力远远超出了阅读《九章集》的那些人的圈子。他的思想通过类似奥古斯丁和斐奇诺这样有影响力的媒介得以传播,从而确保了更为广泛的影响,它不仅影响了哲学史,还影响了宗教思想史、文学史,以及艺术史。神学家、作家和诗人在前文已经提及,并且在前文的章节(第九章第二节与第十章第二、三节)里还提到了普罗提诺思想对艺术理论、艺术活动以及神秘主义历史的重要性。

作为第一个例子,我要说的是普罗提诺思想中可知实在的内在化(参见前文第一章第六节)。在思考柏拉图主义的两个世界,即思考可感世界和可知世界时,普罗提诺引导我们去发现在灵魂和我们自身之中的可理知的存在。实在的基本结构和来源,须在我们的最内在本质中寻求。或者,正如普罗提诺可能更倾向于采用的措辞所说的那样(站在他们传统表达方式的立场上):世界就在灵魂之中,就像灵魂在理智之中而理智在太一之中一样。

而对于古代哲学很少讨论的领域,即人的主体性方面,普罗提诺也进行了讨论,有一定的创见。他提醒我们,在哲学探究中,不仅存在着被探究的对象,还有进行探究的人。我们想要了解世界,以便了解我们自身。普罗提诺首次引入一种关于自我的哲学,它包含多个层次,具有能动性,并根植于一种永久性的思想,这种思想因我们对外部之物的专注而成为无意识的(参见前文第十章)。当我们寻求洞察时,普罗提诺试图与我们的内在自身对话。他的话语具有一些直接的、个人性的亦即非正式的特质,这些特质具有普遍的吸引力:性别和文化差异(希腊人、外邦人)并不像在柏拉图和亚里士多德思想中那样重要。罗马帝国的世界主义(cosmopolitanism)即由斯多亚学者倡导的宇宙公民身份,在普罗提诺那里变成了普遍超然的灵魂的姐妹情谊(参见IV. 3. 6. 10–14),我们所有人都从属于它。

在这里我们还可以加上普罗提诺对思想和语言局限性(参见前文第五章)的兴趣。他敏锐地意识到,对于人类所探究的某些实在而言,理性及其在语言之中的表达是如何受到限制的。与这种意识相匹配的,是对希腊语的开拓和完全个人化的使用,这突破了希腊语的限制,发明了新词,并在一些时候拓展出具有惊人的自由度的语法。

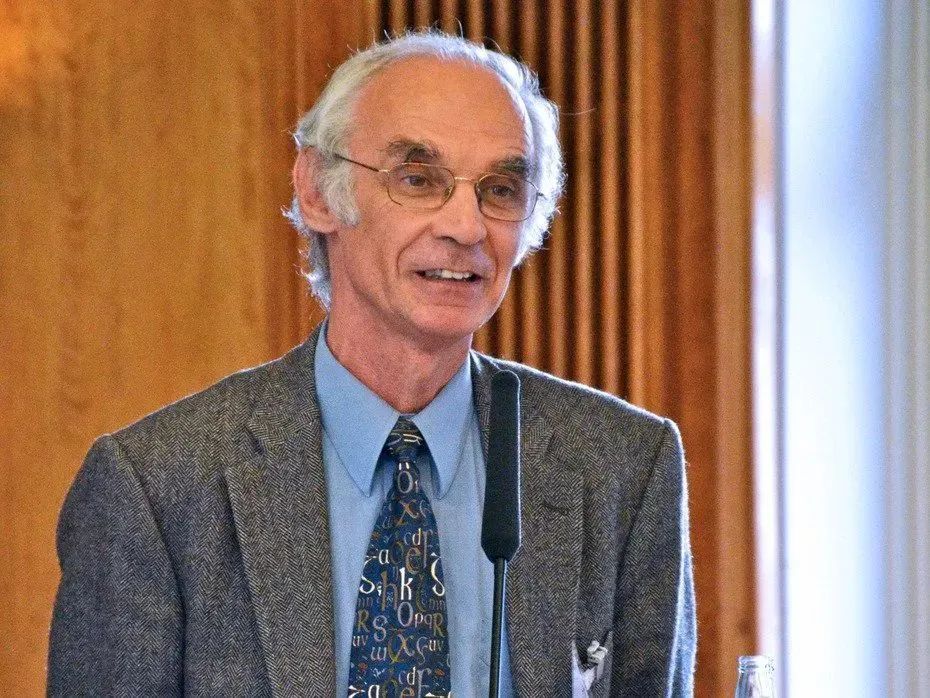

▲ 普罗提诺(Plotinus,约205―270)

普罗提诺的理智态度也是我们需要面对的一个挑战。他描述了他期望培养的一种哲学:

(II. 9. 14. 37–43)普罗提诺的作品几乎都展现了这些品质。他表现出一种理智的严谨,即意识到了其自身的局限性,并不主张独断论,而是对事物有一种全面的视野,保持开放和灵活,以及对生命力的敏锐。

作者简介

O'Meara),爱尔兰古典学家、柏拉图主义研究专家,瑞士弗里堡大学哲学系荣休教授。他在柏拉图主义和新柏拉图主义研究方面出版了多部重要著作,其中包括《普罗提诺思想中的等级结构:历史和解释研究》(1975)、《毕达哥拉斯主义的复兴:古代晚期的数学和哲学》(1989)、《柏拉图式政制:古代晚期柏拉图主义政治哲学》(2003)、《柏拉图晚期作品中的宇宙论与政治学》(2017)等。

译者简介

李博涵,清华大学哲学博士生。杨怡静,奥斯陆大学哲学博士生。

校者简介

延伸阅读

▲ 点击图片 购买图书

✦ +