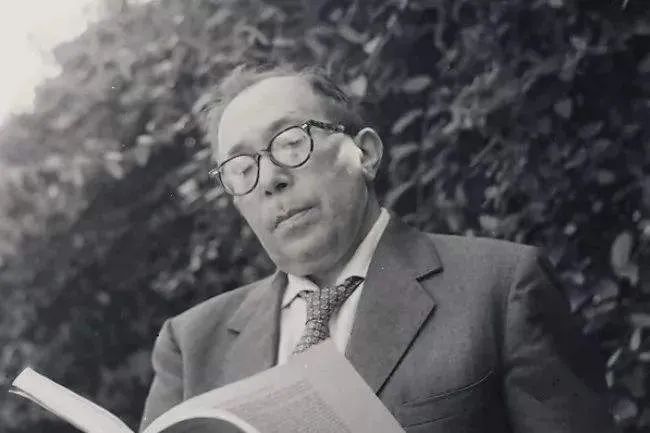

施特劳斯是20世纪伟大的政治哲人,他复兴了古典政治哲学传统,重新挑起思想史上极为重大的古今之争问题,并在写作技艺上重新发掘出古今哲人的隐微写作传统。在他身后,形成了一个哲学流派,并且他的思想也进入中国,影响了许多中国学人的思维方式和治学路径。施特劳斯于1973年离世,今年正好五十年整,为了纪念他在思想和学术上的非凡成就和卓越贡献,我们以施特劳斯的思想研究为专题策划了这期辑刊,收集国内外学者对他的研究和评述,以期再次与这位大思想家进行精神和思想交流。所选文章有来自施派代表人物的,有来自接近施特劳斯学说之学者的,还有的甚至来自反对施特劳斯的学者。要在扩大视野,开广言路。

▲ 施特劳斯(Leo Strauss,1899―1973)

姆希尔 苏格拉底转向中被遗忘的谐剧

沙孔 海德格尔的亚里士多德解释对施特劳斯的启示

王钦 在僭主与哲人之间

古典作品研究

张霄 亚里士多德“城邦形质论”的难题

陈文洁 《阅微草堂笔记》的道德教育及相关问题

思想史发微

徐健 廊下派如何缔造“世界主义”?

真蒂利 科学和“上帝的影子”

旧文新刊

汪挹南 《莊子·齊物論》解

评论

克劳特 评《亚里士多德和其他柏拉图主义者》

▲ 色诺芬(Xenophon,约前430-前355或前354年)

施特劳斯将色诺芬鲜被人研究的短篇对话,《希耶罗》或称《僭主》,作为他的第一本古典政治哲学专著的主题。在解读这篇简短对话的过程中,施特劳斯在他的《论僭政》里对政治人和哲人各自特有的激情、目标以及两者区别作了一系列大胆的思考,而这些思考又将施特劳斯引向古典政治哲学的两个最重大的问题:什么是最好的生活方式?什么是最佳政制?

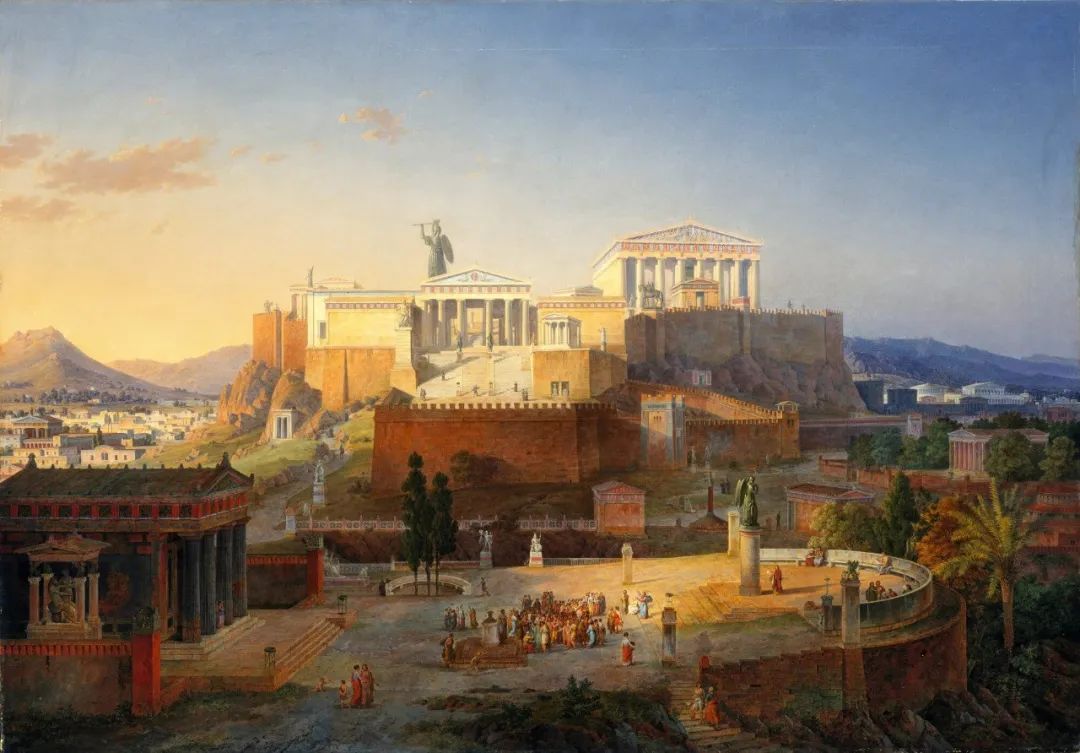

在此基础上,施特劳斯着重考察了古典政治哲学与现代政治哲学之间的根本分歧。施特劳斯的解读,成了他与科耶夫(Alexander Kojeve)之间一场引人入胜的长期论争的基点,论争的内容是理论与实践的关系,尤其是它们在现代世界中的关系,且尤其关系到苏格拉底与黑格尔哲学之间的分歧。不过,本文还是着眼于施特劳斯对《希耶罗》的分析,以及他以此为基础代表智慧那不受约束的统治提出的激进主张。在色诺芬的对话《希耶罗》中,智慧的诗人西蒙尼德(Simonides)拜访了叙拉古僭主希耶罗(Hiero),他请希耶罗就一件他可能更为了解的事情点拨自己:“在属人的快乐与痛苦方面,僭主的生活与平民的生活有什么不同?”接下来,是希耶罗显然有些夸张地贬低僭主生活,但他也明显真诚地表达了一些遗憾,他尤其遗憾于在他的生活中缺乏爱和信任。事实上,希耶罗用猛烈的火力反驳了西蒙尼德关于他本人生活幸福的揣测,以至于他变得非常沮丧。此时,西蒙尼德提出了一系列对希耶罗及其臣民都有益的改革举措:希耶罗应该通过颁奖来刺激竞争,尤其应该刺激有益的事业中的竞争;应鼓励有益的创新;不应装饰自己的宫殿,而应装饰城邦公共建筑和庙宇;不仅应指派雇佣军保护他本人,还应令其保卫邦民及其财产;应指派别人去执行惩罚等脏活儿,而由他本人行赏;不应让自己的队伍参加泛希腊运动会上的战车比赛,相反,他的目标应是让作为一个整体的叙拉古涌现出成功的竞技者。西蒙尼德承诺,靠着这些举措,希耶罗将获得臣民的爱和“人间最高贵也最蒙福的所有物”:他将幸福而且不受人嫉妒(《希耶罗》,11.15)。施特劳斯以一种对他而言既异常大胆又特别微妙的方式进行写作。激发他写这部作品的,或许是西蒙尼德的大胆承诺,即幸福可以通过僭政来获得;也可能来自一个谜团,即色诺芬本人在这个激进问题上保持沉默。施特劳斯的解读的确是一系列诱人的主张,我得说,这些主张往往言过其实。▲ 《雅典卫城》 ,利奥·冯·克伦泽 绘,1846年其中一些主张,最终在施特劳斯零散的评论中被加上了限定条件;另一些则被他公开撤回。这些主张包括:僭主本身的特点是渴望爱,而哲人本身的特点是渴望荣誉;一个智慧者可以在谈话中对交谈对象为所欲为;西蒙尼德几乎使希耶罗自杀;智慧是担任政治职务的唯一且充分的资格;以及,智慧者的绝对统治就是最佳政制。评估和追溯施特劳斯这些引人深思的主张之间的联系,就能够理解他的诸多解读,理解他关于现代政治必须向古典政治哲学学习什么的建议。那么首先,谁是僭主?在其关于僭政的短篇作品中,色诺芬认为并没有必要提供一个关于僭主的定义,但施特劳斯注意到,这在古代世界中如此容易辨识的现象,在我们的世界中却为道德相对主义和现代社会科学所遮蔽。通过观察支配着科学和意识形态的现代僭政,施特劳斯清楚地区分了现代僭政与它的传统形式;可是,就施特劳斯视为原始、仍有意义和根本的含义而言,他又如何定义僭政呢?实际上,施特劳斯任由僭政的恰当定义这一问题成为未解之谜,他转述了许多其他人给出的定义,并不止一次提出自己的建议,而这些建议看起来有些矛盾。▲ 马基雅维利(Niccolò Machiavelli,1469―1527)

施特劳斯转述了马基雅维利的观点,即僭政与君主政体唯一的不同在于,僭政是贬义词(《论僭政》,页23);以及亚里士多德的表述,即僭政的目标是快乐,而王政的目标是高贵(《论僭政》,页37、92;《政治学》1311a4-5);以及“俗常”的观点,即僭政是对统治者有利而对其臣民不利的统治;以及贤人式的观点,即僭政实际上是对两者都不利的统治(《论僭政》,页40,但参《政治学》1295a17-22);还有在《希腊志》中色诺芬认可的一种流行的观点,即僭主是为了自己而以暴力夺取所有权力的人(《论僭政》,页118n5和《希腊志》7.1.46);卢梭的观点,即僭主是篡夺王室权威的人,无关乎其统治的水平如何(《论僭政》,页119n7);伯克(Burke)的观点,即僭政是对哪怕合法权力的不明智或不正当的使用(《论僭政》,页120n47);最后还有色诺芬笔下苏格拉底的观点,即与统治自愿服从的臣民且合法的王政相反,僭政是统治不情愿服从的臣民并且不合法,但它符合统治者的意愿(《论僭政》,页68;色诺芬《回忆苏格拉底》4.6.12;《政治学》1295al5-17)。跟随色诺芬笔下的西蒙尼德的带领,施特劳斯修正了色诺芬笔下苏格拉底给出的定义:无疑,普通的僭政指在没有法律的情况下统治不情愿的臣民;但“作为本质上是……没有法的君主统治”,最好状态下的僭政是对自愿的臣民的统治(《论僭政》,页69)。与这种僭政定义一致,施特劳斯认同色诺芬笔下的曼达妮(Mandane)称米底人的统治者阿斯图亚格(Astyages)为僭主,因为后者的统治没有法律——即使他是合法继承王位的且在统治时没有遭到明显反对;而事实上,色诺芬本人则称阿斯图亚格为王(《论僭政》,页46;色诺芬《居鲁士的教育》1.3.18、1.2.1)。如此理解的僭政成了施特劳斯最严肃探究的主题,因为他所考虑的是,最好的僭政形式是否有可能并不是最佳政制。然而,我们注意到,施特劳斯从来没有称老居鲁士(Cyrus the elder)为僭主,而后者与《居鲁士的教育》中的阿斯图亚格相似,也合法继承了王位并且同样拥有绝对的统治权。此外,在现实中确立施特劳斯所认为的僭政的好形式是个困难,即智慧不必受法律统治的那种僭政,而施特劳斯在处理这一困难时暗中撤回了他对僭政的定义,即虽然没有法律但未必没有同意的统治:作为一位僭主,即被人称作僭主而不是王,意味着没有能力把僭政转变为王政,或者说把普遍被认为有缺陷的资格转变为普遍被认为正当的资格。(《论僭政》,页75)

毕竟,出现僭主的原因在于缺乏同意或公认的合法性,而不是缺乏法律。马基雅维利的观点有一定道理,即僭主就是王者,但这么说的人讨厌他,而这种憎厌情绪一旦蔓延开来就会产生巨大的影响,乃至决定这个政权的性质。持续的反对使统治变得暴虐,这表明统治者身上存在缺陷,他需要一位老师。施特劳斯说,也正因为如此,尽管阿格西劳斯(Agesilaus)和居鲁士的统治本质上都是绝对统治,但他们并不是僭主,由此,阿斯图亚格也不是僭主了——施特劳斯现在引用阿斯图亚格,正是把他当成一个成功实现了其统治主张的人(《论僭政》,页121,nn50-51)。施特劳斯对僭政的定义从没有法律的统治转变为没有同意的统治,这是什么意思呢?要理解这一点,我们必须理解施特劳斯向我们展示的僭主和智慧者(或哲人)的本质特征。

娄林,中国人民大学文学院副教授,研究方向为西方古典和中国古典作品研究,翻译有尼采的《扎拉图斯特拉如是说》、朗佩特《尼采的教诲》、汉密尔顿《幽暗的诱惑》等,著有《必歌九德——品达第八首皮托凯歌释义》《向明而治》,一直是《经典与解释》辑刊的主力主编。

▼

延伸阅读

(点击图片进入出版社旗舰店购书)