新刊 | 周春健:《大学衍义》在元代的流传及其影响

编 者 按

本文原载《古典学研究(第十一辑):重读阿里斯托芬》(刘小枫主编,贺方婴执行主编,北京:华夏出版社,2023年6月),注释从略。感谢周春健教授授权“古典学研究”公号网络推送。

中国社会科学院外国文学研究所主办

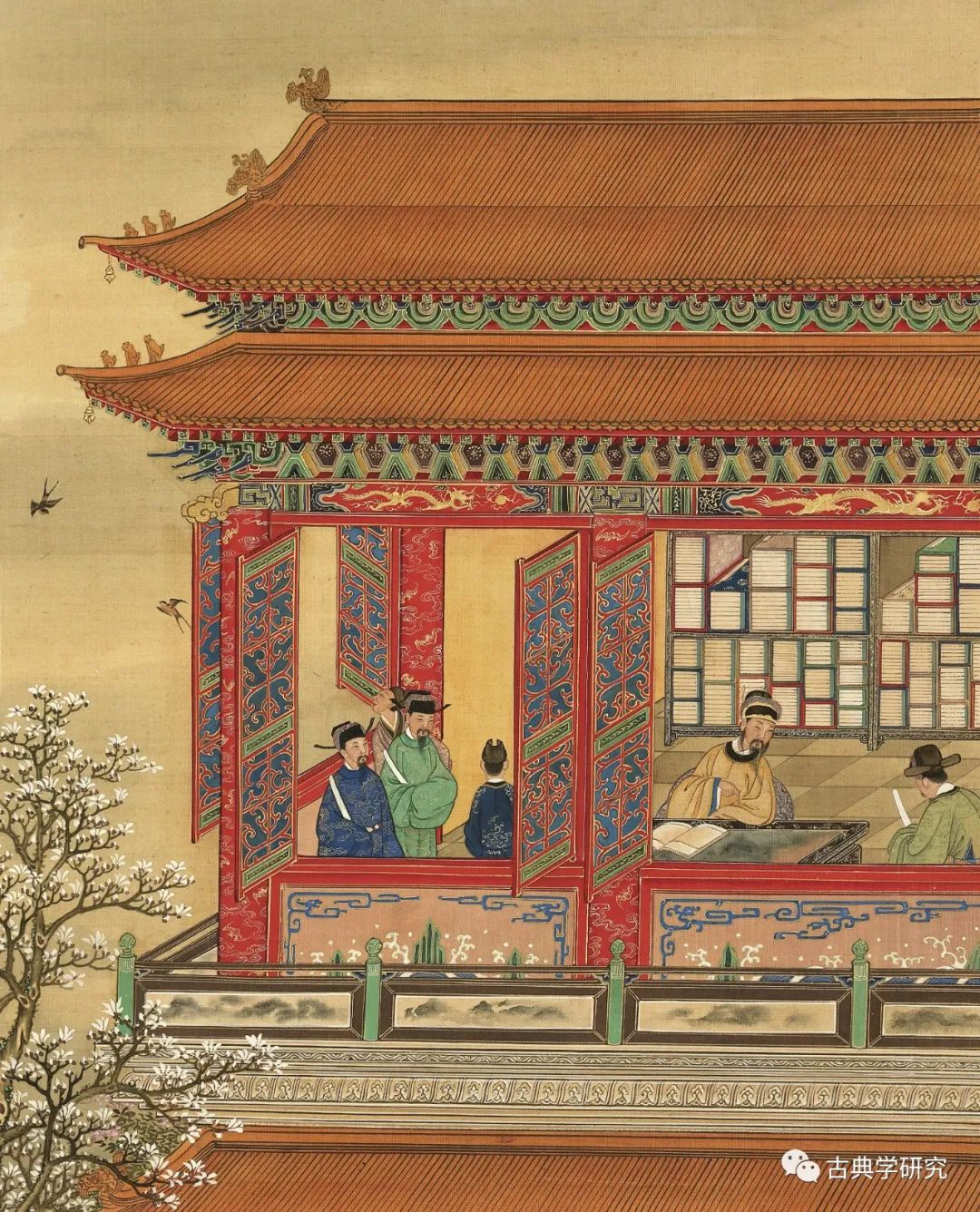

一、《大学衍义》的编撰及其经筵特色

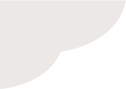

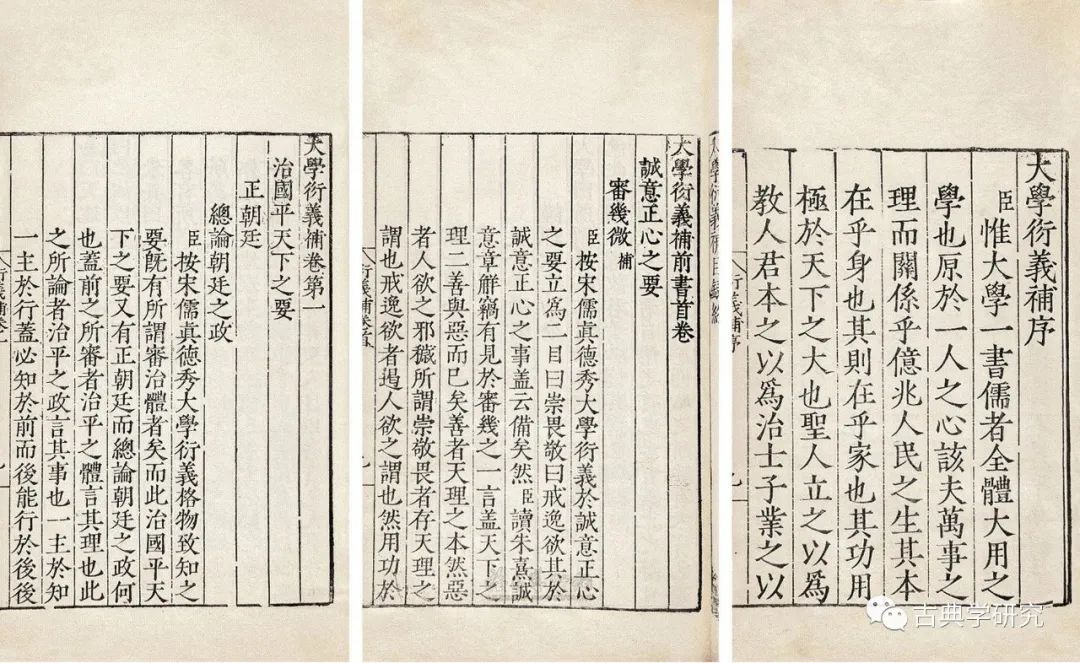

▲ 《大学衍义》书影,明崇祯五年刻本

谈及《大学衍义》的编撰动机,真西山云:

臣尝妄谓:“《大学》一书,君天下者之律令格例也,本之则必治,违之则必乱。”近世大儒朱熹,尝成《章句》《或问》以析其义。宁皇之初,入侍经帷,又尝以此书进讲。愿治之君,倘取其书玩而绎之,则凡帝王为治之序、为学之本,洞然于胸次矣。臣不佞,窃思所以羽翼是书者,故剟取经文二百有五字,载于是编,而先之以《尧典》《皋谟》《伊训》与《思齐》之诗、《家人》之卦者,见前圣之规模,不异乎此也;继之以子思、孟子、荀况、董仲舒、扬雄、周敦颐之说者,见后贤之议论,不能外乎此也。

某要人先读《大学》,以定其规模;次读《论语》,以立其根本;次读《孟子》,以观其发越;次读《中庸》,以求古人之微妙处。

然自侂胄立伪学之名以锢善类,凡近世大儒之书,皆显禁以绝之。德秀晩出,独慨然以斯文自任,讲习而服行之。党禁既开,而正学遂明于天下后世,多其力也。

所谓“伪学”,即指被时任丞相的韩侂胄(1152-1207)打压的以朱子之学为代表的“道学”,朱子《四书章句集注》诸书,便是“庆元党禁”中首当其冲的禁书。真德秀竭力讲习并服行之的,正主要是朱子四书之学。真德秀在《大学衍义》序文中,还特意强调撰作《大学衍义》以“羽翼”朱子《大学章句》《或问》的意愿,更可见受到朱子四书学的直接影响。

《大学衍义》一书,无论从编撰动机还是其实际应用看,都具有明显的经筵特色。首先,真德秀本人即拥有经筵讲臣的身份。理宗即位之初,召西山为中书舍人,寻擢礼部侍郎、直学士院,曾入见而奏启理宗“惟愿陛下知有此失而益讲学进德”。理宗初御清暑殿,西山以经筵讲臣身份侍上,曾劝理宗“惟学可见明此心,惟敬可以存此心,惟亲君子可以维持此心”。其间,真德秀曾因得罪权相史弥远(1164-1233)而遭弹劾落职。绍定六年(1233),史弥远去世,理宗亲政,遂于次年召回真德秀,西山“乃以《大学衍义》进,复陈祈天永命之说,谓‘敬’者德之聚”。此时距其落职,已经整整十年。

其次,真德秀撰著《大学衍义》,不同于一般的学术著述,其目的正在于为帝王提供为治之方。当年赋闲归家时,西山专心修撰《西山读书记》,曾对门人说:“此人君为治之门,如有用我者,执此以往。”《大学衍义》便是从《西山读书记》中抽出单行之本。这里的人君亦非泛指,确切说便指当朝皇帝宋理宗。真德秀在《大学衍义札子》中曾言:

恭惟陛下有高宗之逊志时敏,有成王之缉熙光明。即位以来,无一日不亲近儒生,无一日不讲劘道义。自昔好学之君,未有加焉者也。臣昨值龙飞之初,获陪讲读之末,尝欲因《大学》之条目附之以经史,纂集为书,以备清燕之览。匆匆去国,志弗之遂。而臣区区爱君忧国之念,虽在畎亩,未尝少忘。居闲无事,则取前所为而未遂者,朝夕编摩,名之曰《大学衍义》。

可见,西山《大学衍义》之撰,乃专为理宗而发。正缘于此,朱鸿林先生称:

《衍义》是有感而发、有为而作的。从《衍义》的序和进书时所上的表、状,以及尚书省札子等文件看,《衍义》正是真氏直上理宗的谏诤。

又次,与这一“直上理宗”的用意相关,《大学衍义》在体例和内容上,也都体现出明显的经筵特色。比如对于《大学》一书的定位,便强调此书为君臣之所用之政治价值,称:

为人君者,不可以不知《大学》;为人臣者,不可以不知《大学》。为人君而不知《大学》,无以清出治之源;为人臣而不知《大学》,无以尽正君之法。

全书在体例设置及内容编排上,也有意将与帝王为治有关的内容贯穿进去。《大学衍义札子》阐说全书体例称:

首之以帝王为治之序者,见尧、舜、禹、汤、文、武之为治,莫不自心身始也;次之以帝王为学之本者,见尧、舜、禹、汤、文、武之为学,亦莫不自心身始也。此所谓纲也。首之以明道术、辨人材、审治体、察民情者,格物致知之要也;次之以崇敬畏、戒逸欲者,诚意正心之要也;又次之以谨言行、正威仪者,修身之要也;又次之以重妃匹、严内治、定国本、教戚属者,齐家之要也。此所谓目也,而目之中又有细目焉。每条之中,首之以圣贤之典训,次之以古今之事迹。诸儒之释经论史有所发明者录之,臣愚一得之见,亦窃附焉。

《大学衍义》以“帝王为治之序”和“帝王为学之本”二者为纲,以“格物致知之要”“诚意正心之要”“修身之要”“齐家之要”四者为目。与《大学》经传文本相比,一方面,缺少《大学》八目中的“治国、平天下”二目;另一方面,《大学衍义》在体例内容上与朱子围绕《大学》文本的章句释经体例不同,更带有鲜明的作为政治教本的经筵讲义性质。

二、《大学衍义》与元代经筵

《大学衍义》甫一进献,便得到理宗的高度赞赏,理宗对该书及真德秀之进言表示“欣然嘉纳”。后世更是将其作为经筵进讲频率极高的读本,为历代君臣所推崇。明人即曾有这样的评价:“西山《衍义》一书,万世人君之轨范,为政之准绳。”《大学衍义》在元代经筵进讲中,也曾发挥过重要作用。

张帆先生认为,元代经筵的发展,以泰定元年(1324)为界,大体可分前后两个阶段。前期是胚胎阶段,这一阶段中,具体的经筵进讲事例并不罕见,但无论进讲时间、进讲地点、进讲形式等,都没有形成固定的制度。自泰定帝开始进入后期定型阶段,元代经筵才有了制度上的具体规定。有元一代,无论帝王还是儒臣,对《大学衍义》均较为看重,在帝王经筵以至太子教育方面,都曾有所推重。元代由于特殊的政治情形,还推出了一些配套措施,以保证《大学衍义》在经筵领域的顺利推行。

自南儒赵复(约1215-1306)在德安之战(1235年)中被俘北上传学,尤其是在位于燕京的太极书院大力弘扬程朱之学,“北方经学,实赖鸣之。游其门者将百人,多达材”,带来北方学风的四书学转向。由此,无论帝王还是学者,都受到四书之学的深刻影响。在这一背景下,皇帝的经筵进讲也加入四书学的内容。

比如元世祖忽必烈尚在潜邸时,就曾向儒臣窦默(1196-1280)问以治道,窦默答以:“帝王之道,在诚意正心。心既正,则朝廷远近莫敢不一于正。”又曾“访求遗逸之士,遣使聘(王)鹗。及至,使者数辈迎劳,召对。进讲《孝经》《书》《易》及齐家治国之道、古今事物之变,每夜分,乃罢。世祖曰:‘我虽未能即行汝言,安知异日不能行之耶!’”“诚意正心”“齐家治国”之学,便是《大学》八目之主要内容。“我虽未能即行汝言,安知异日不能行之耶”的表态,也表明忽必烈此时对于四书之学的充分肯定。

忽必烈早在为亲王时,即曾与许国祯、赵璧(1220-1276)等金末儒士有所接触,并对儒学表现出浓厚兴趣。《元史·赵璧传》载:

赵璧,字宝臣,云中怀仁人。世祖为亲王,闻其名,召见。呼秀才而不名,赐三僮,给薪水。命后亲制衣赐之,视其试服不称,辄为损益,宠遇无与为比。命驰驿四方,聘名士王鹗等。又令蒙古生十人,从璧授儒书。敕璧习国语,译《大学衍义》,时从马上听璧陈说,辞旨明贯,世祖嘉之。

继世祖之后的元成宗铁穆耳,即位前曾从真定名儒董文用学习经书,有一定的儒学素养。在位前期屡开经筵,曾召张文谦(1215-1283)、焦养直(1238–1310)等人进讲经史。对于《大学衍义》,成宗也曾表现出浓厚兴趣。元人苏天爵(1294-1352)称:

元贞、大德之初,天下号为无事。退朝之暇,优游燕闲,召公(按:韩公麟)读《资治通鉴》《大学衍义》。公开陈其言,缓而不迫,凡正心修身之要、用人出治之方、君臣善恶之迹、兴坏治忽之由,皆烂然可睹。帝从容咨询,朝夕无倦。

这里所谓“正心修身之要、用人出治之方、君臣善恶之迹、兴坏治忽之由”等,也正是《大学衍义》的主要内容。“帝从容咨询,朝夕无倦”,表明成宗对《大学衍义》思想的接受。惜乎成宗在位后期因多病不理朝政,经筵进讲渐趋荒废,也失去更多接触了解四书学的机会。至于后继的武宗海山,因长期抚军漠北,对汉文化较为隔膜。武宗曾对《孝经》表示过推崇,但未见其对其他经书及四书学产生过兴趣,《大学衍义》或许未能进讲。

1311年,元仁宗爱育黎拔力八达即位,因在其任上恢复元代科举,并规定首考《四书》,且以朱子《四书章句集注》为基本依据,实现了四书学与国家制度的有效链接,从而给元代四书学带来革命性变化,大大加速了《四书》在元代的流行与传播。仁宗自幼生活在汉地,早年师事汉中名儒李孟(1255-1321),受儒家思想的浸染较深。仁宗任皇太子时,即对《大学衍义》表示了强烈好感,《元史·仁宗纪》载:

(大德十一年五月)甲申,武宗即位。六月癸巳朔,诏立帝为皇太子,受金宝。遣使四方,旁求经籍,识以玉刻印章,命近侍掌之。时有进《大学衍义》者,命詹事王约等节而译之。帝曰:“治天下,此一书足矣!”因命与《图象孝经》《列女传》并刊行,赐臣下。

身为皇太子的元仁宗,不但命儒臣王约(1252-1333)等翻译出《大学衍义》的蒙文节本,还真正在经筵中习学此书,并给予其至高评价“治天下,此一书足矣”,且将其作为重要赏赐,颁赐臣下,足见《大学衍义》在元代帝王及经筵中的崇高地位。

仁宗即位后,经筵进讲中亦有《大学衍义》,并曾令人将全本译为蒙文。《元史·仁宗纪》载,延祐四年(1317)夏四月,

翰林学士承旨忽都鲁都儿迷失、刘赓等译《大学衍义》以进,帝览之,谓群臣曰:“《大学衍义》议论甚嘉。”其令翰林学士阿怜铁木儿译以国语。

“《大学衍义》议论甚嘉”的看法,对仁宗而言实一以贯之。讲说此语并命人将《大学衍义》译为蒙文的时间为延祐四年,距元朝恢复科举后的正式开科取士(延祐元年)已有四年,四书学的观念在元代君臣心目当中已较稳固。延祐五年(1318),元仁宗又曾将《大学衍义》颁赐给河北易州人敬俨以及诸朝臣,以示礼遇,这与《大学衍义》在经筵受到重视直接相关。

继任的元英宗硕德八剌,亦将《大学衍义》列为经筵进讲书目当中,《元史·英宗纪》载:

(延祐七年十二月乙卯)翰林学士忽都鲁都儿迷失译进宋儒真德秀《大学衍义》,帝曰:“修身治国,无逾此书。”……以《大学衍义》印本颁赐群臣。

元英宗对待《大学衍义》的这一态度,与他自幼受到的儒学教育直接相关。英宗尚为皇太子时,其父仁宗即曾吩咐将“前代帝王治天下的文书”交予英宗习读,这其中就包括真德秀的《大学衍义》和唐太宗的《帝范》等。

至于泰定帝也孙铁木儿时期,元代的经筵制度渐趋完备,比如泰定元年(1324)二月,“开经筵。壬午,会议进讲事宜条奏,勅讲官赐坐。三月壬寅,上御明仁殿听讲”。这表明,元代经筵开始初步形成一系列严整制度。泰定帝时期的经筵进讲中,《大学衍义》依然是重要内容之一,《元史·泰定帝纪》载:

(泰定元年二月)甲戌,江浙行省左丞赵简,请开经筵及择师傅,令太子及诸王大臣子孙受学,遂命平章政事张珪、翰林学士承旨忽都鲁都儿迷失、学士吴澄、集贤直学士邓文原,以《帝范》《资治通鉴》《大学衍义》《贞观政要》等书进讲,复敕右丞相也先铁木儿领之。

谈到元代的经筵进讲时,张帆先生认为:

元代经书进讲较多者首推《尚书》,另外《易》《诗》等也曾进讲。真德秀《大学衍义》在元代影响很大,成为经筵的一部主要教材。……值得注意的是,《四书》在元代经筵进讲中尚未显示出特殊地位。这一点与明、清有很大差别。

此话诚然!至于明、清时期,尤其随着明朝永乐年间推出《四书大全》《五经大全》《性理大全》三部《大全》作为科举考试的主要依据,无论在科考领域还是在经筵领域,《四书》居先的地位更加稳固。作为四书学重要著述的《大学衍义》,也伴随这一学术大势,在经筵进讲中占据更重要的地位。

至于《大学衍义》等儒学著述通过经筵进讲所发挥的作用,一方面,固然会加强元代蒙古统治者的汉化程度和儒学修养,促进其以儒治国政策的推行,使其统治更为稳固;但另一方面,元朝毕竟是一个由少数民族统治的国家,包括对待整个儒家文化,都是在一个较低的起点和严格的限度上展开的。

三、《大学衍义》与元代教育

蒙元统治者素来重视太子教育,元朝初年,儒臣王恽(1227-1304)曾对元世祖进言,强调太子教育的重要性,称:

孟轲氏曰:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身。”人君者,天下之表则,故以一身为天下之本;太子者,国之储副,天命所系属,人心所归向。是本正则国正,国正则百官正,百官正则远迩莫敢不一于正。故伊尹之训太甲,正谓此也。

不难看出,王恽用来劝说世祖重视太子教育的理论依据,正来自四书之学。有元一代,自世祖至元十一年(1274)开始设立东宫,后又延请设置太子太师、太傅、太保等职位。至元顺帝至正九年(1349),正式定名为“端本堂”,让皇太子学于其中,以右丞相脱脱、大司徒雅不花等主其事。王风雷先生认为:

元代的皇太子教育机构的名称也有一个演变过程,最终命名为端本堂。所有这些,无论是机构的规模,还是所设官员数,都已远远超过了金代的水平。

值得一提的是儒士李好文,好文字惟中,大名府东明县人,曾参与《宋史》《辽史》《金史》的编纂。顺帝开设端本堂时,李好文正任太常礼仪院使。顺帝曾命好文以翰林学士兼谕德,遭好文极力拒绝,

(好文)上书宰相曰:“三代圣王,莫不以教世子为先务,盖帝王之治本于道,圣贤之道存于经,而传经期于明道,出治在于为学,关系至重,要在得人。自非德堪范模,则不足以辅成德性。自非学臻阃奥,则不足以启迪聪明。宜求道德之鸿儒,仰成国家之盛事。而好文天资本下,人望素轻,草野之习,而久与性成,章句之学,而寖以事废,骤膺重托,负荷诚难。必别加选抡,庶几国家有得人之助,而好文免妨贤之讥。”

好文的谦逊以及对待太子教育的敬畏,得到顺帝的称赞,“丞相以其书闻,帝嘉叹之,而不允其辞”。于是好文进言道:

“欲求二帝三王之道,必由于孔氏,其书则《孝经》《大学》《论语》《孟子》《中庸》。”乃摘其要略,释以经义,又取史传及先儒论说,有关治体而协经旨者,加以所见,仿真德秀《大学衍义》之例,为书十一卷,名曰《端本堂经训要义》,奉表以进,诏付端本堂,令太子习焉。

《端本堂经训要义》十一卷,清人朱彝尊《经义考》、黄虞稷《千顷堂书目》、倪灿和卢文弨《补辽金元艺文志》、金门诏《补三史艺文志》等目录书,均有著录。这部在元代端本堂教育中居于重要地位的著述,即仿照真德秀《大学衍义》而来,由之亦可见《大学衍义》在元代太子教育领域的重要影响。

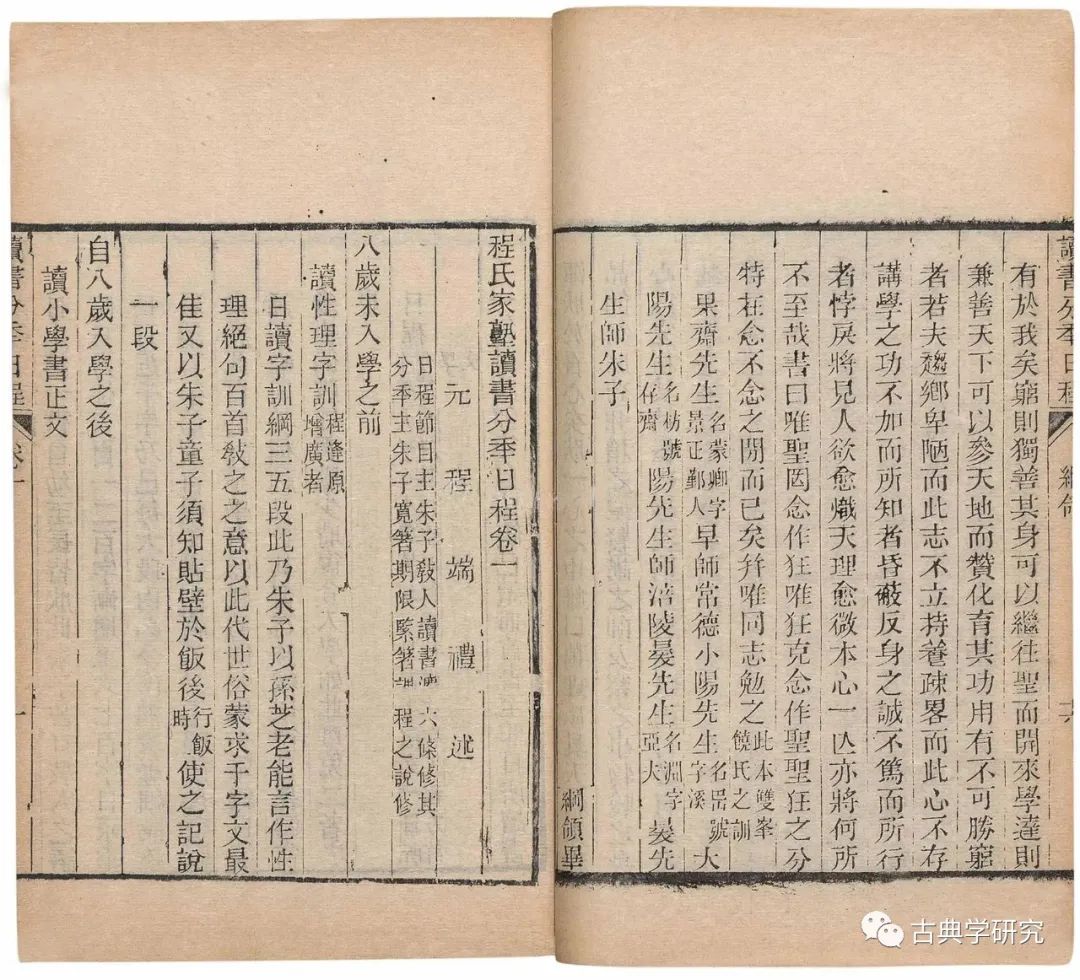

《大学衍义》与元代学校、书院教育的关联,则可以通过一部儒学教材来考察,这部教材便是由鄞县(今属浙江宁波)学者程端礼(1271-1345)编纂的《读书分年日程》三卷。

程端礼撰,清同治八年江苏书局刻本

在正文中,程端礼将青少年的读书学习分为三个阶段:“八岁未入学之前”“自八岁入学之后”“自十五志学之年”。于每一阶段,《分年日程》皆详细规定当读之书之目录、读法及日程安排。“八岁未入学之前”,主张读程逢原增广之《性理字训》。“自八岁入学之后”,则先读《小学书》正文,次读《大学》经传正文,次读《论语》正文,次读《孟子》正文,次读《中庸》正文,次读《孝经刊误》,次读《易》正文,次读《书》正文,次读《诗》正文,次读《仪礼》并《礼记》正文,次读《周礼》正文,次读《春秋》经并《三传》正文。待“自十五志学之年”,则专心读朱子之《四书章句集注》《或问》等书。

在“自八岁入学之后”的第二个阶段,程端礼述列读书书目及读书之法曰:

《小学书》毕,读程氏《增广字训纲》,次看《北溪字义》《续字义》,次读《太极图》《通书》《西铭》,并看朱子解及何北山发挥,次读《近思录》《续近思录》,次看《读书记》《大学衍义》《程子遗书》《外书》《经说》《文集》、周子《文集》、张子《正蒙》、朱子《大全集》《语类》等书。或看或读,必详玩潜思,以求透彻融会;切己体察,以求自得性理。紧切书目通载于此,读看者自循轻重先后之序,有合记者仍分类节钞。若治道,亦见西山《读书记》《大学衍义》。

这其中,有两处提到真德秀的《读书记》和《大学衍义》。对于二书作用的认识,端礼认为读之一可“自得性理”,更重要的则是,《读书记》《大学衍义》是研究“治道”之首选,这也正是《大学衍义》所以受到历代经筵重视的真正缘由。

之所以将《读书分年日程》作为考察《大学衍义》与元代学校、书院教育关联的一个文本,是因为这部书曾经在元代各种不同层级的学校间广为流传,且曾取得良好的教育效果。《元史》本传载:“(端礼)所著有《读书工程》,国子监以颁示郡邑校官,为学者式。”清人陆陇其(1630-1692)亦称:

当时曾颁行学校,明初诸儒读书,大抵奉为准绳。故一时人才,虽未及汉宋之隆,而经明行修,彬彬盛焉。

需要说明,程端礼本人一生以讲学为主,“初用举者,为建平、建德两县教谕。历稼轩、江东两书院山长,累考授铅山州学教谕,以台州教授致仕”。《读书分年日程》正是他在州学、县学及书院的讲学过程中总结而成的。正基于此,李兵先生称:“《程氏家塾读书分年日程》虽然是为家塾子弟所作,但实际上成为了指导书院和官学教学的课程教学计划。”真德秀《大学衍义》也随着《读书分年日程》的受到重视,在元代学校、书院等教育领域得到更广泛的流传。

四、《大学衍义》与元代学术

从学术的角度讲,真德秀《大学衍义》一书对后世的影响,首先在于开创了一种新的经典诠释体例——衍义体。对于这一体例,朱人求先生曾下过一个较为详细的定义:

所谓“衍义体”,就是以真德秀《大学衍义》诠释体例作为典范的经典诠释方式。《大学衍义》开创了一种遵循“确立纲目,先经后史,诸子议论,自己按语”的原则和次序的经典诠释体例,它遵从“以义求经”的诠释原则,根据自己的诠释目的和诠释框架来推衍、发挥经义,重视经史互证、理事合一,以经世致用为基本价值取向,以服务帝王为根本目的,带有鲜明的时代性。

这一新的经典诠释体例,在《大学衍义》的结构安排上体现得非常明显。全书分二纲四目,其下又分四十四细目,每一细目“皆征引经训,参证史事,旁采先儒之论以明法戒,而各以己意发明之,大旨在于正君心、肃宫闱、抑权幸”。朱人求认为,从经典注疏到经典衍义是我国经典诠释学发展的一个新的突破,与传统的经典注疏体式相比,“‘衍义体’的突破在于完成了诠释中心、对话客体、诠释的时间性、诠释方法、内容和形式等的根本转变”。虽然“根本转变”一说过于绝对——因为毕竟面对的还是经典本身,是“衍义”而非完全另起炉灶,但《大学衍义》的问世及其流传,确实给学界带来一股新风。

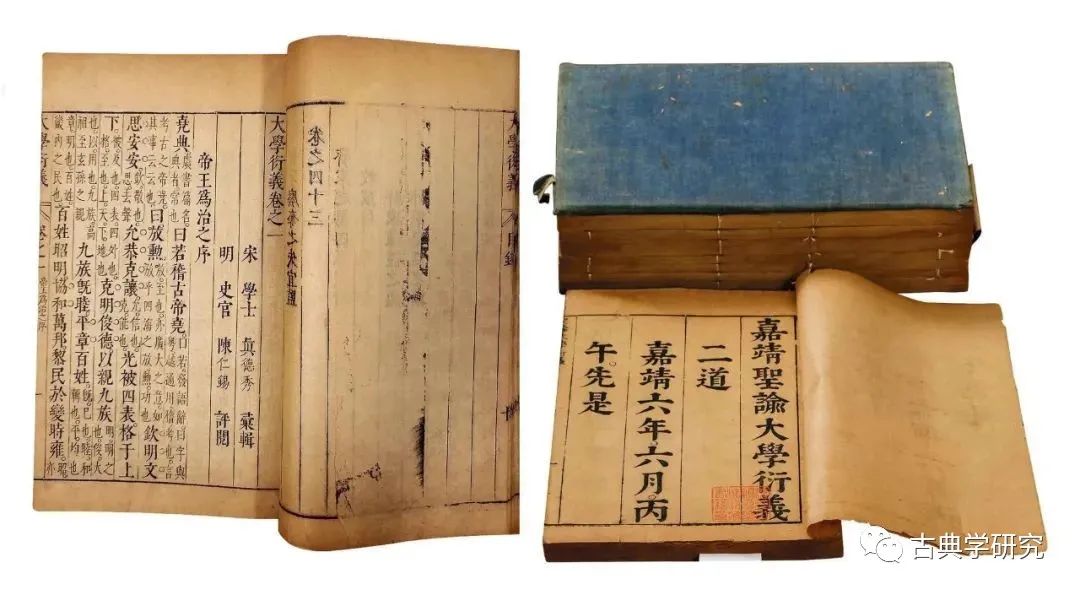

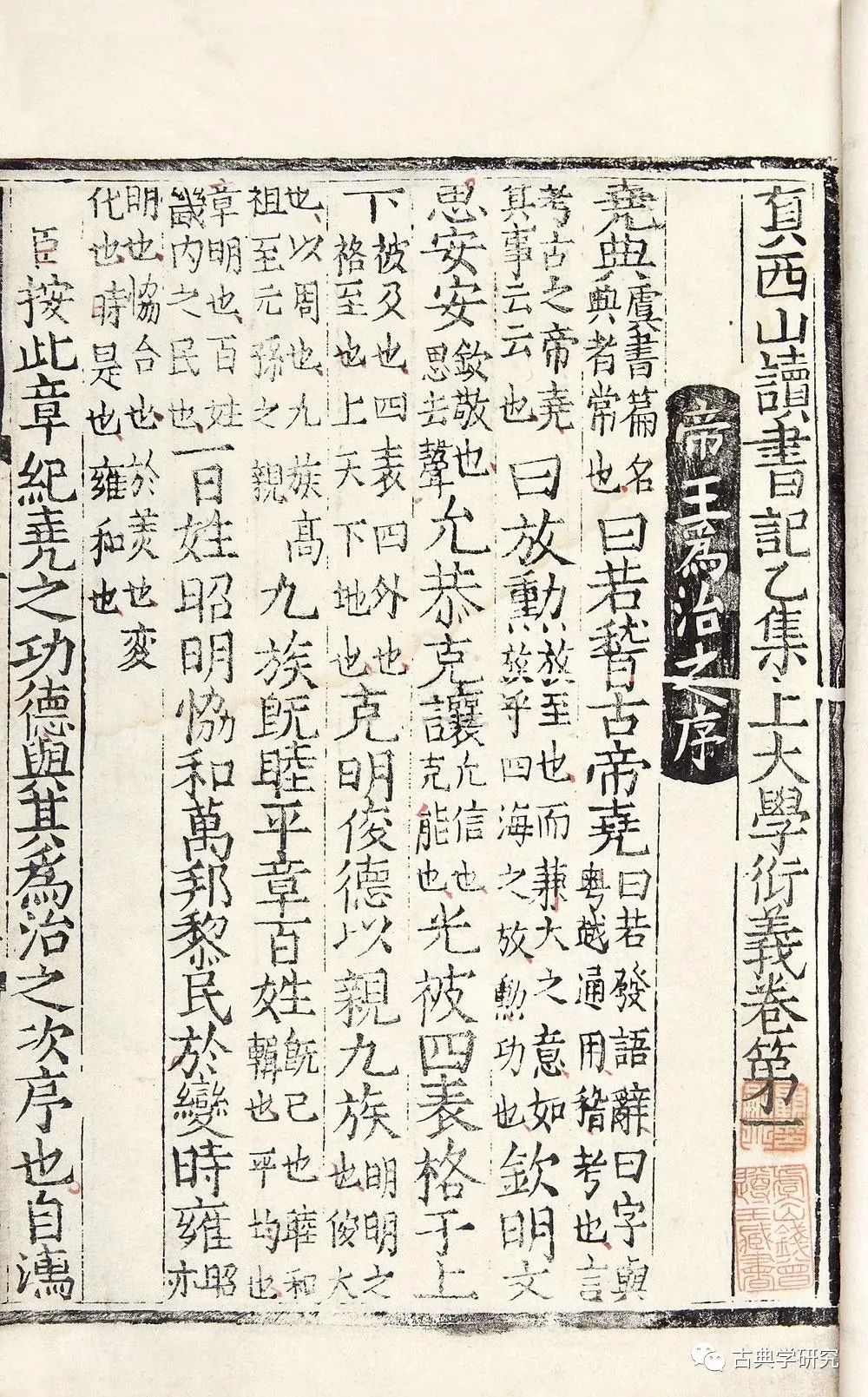

▲ 《大学衍义》书影,真德秀撰,朱人求校点

华东师范大学出版社,2010年

南宋金华儒者王柏(1197-1274),亦著有《大学衍义》一卷。到元代,以“衍义”命名的著作亦有多种,比如吉州吉水人周焱,著有《四书衍义》;安徽旌德人汪注,著有《大易衍义》;新安婺源人程松谷,著有《孝经衍义》;福建福安人谢翱,著有《春秋衍义》十卷;胡震著有《周易衍义》十六卷等。虽然后面几种书,尚无直接文献证据表明受到《大学衍义》的直接影响,而周焱之《四书衍义》却应当与《大学衍义》有直接关联。时人王义山(1214-1287)为该书作序,即曾将二书作比较:

衡斋薄蓬莱弗即,老于著书,有《通鉴论断》行于世。今又有《四书衍义》,不特史学精,于理学尤精也。近世真西山作《中庸大学衍义》而不及《论》《孟》,非若衡斋所衍为全书也。

义山在序中,固然是为推崇周焱而标举《四书衍义》为“全书”,却也同时点明此书乃顺承真西山《中庸大学衍义》而来。应当说,无论从体例还是内容上,周氏之作都受到西山之作的直接影响。

至于明、清,这一“衍义体”著述更为风行,比如清代康熙时编撰的《御定孝经衍义》一百卷,康熙帝在序言中明确表示,体例即仿西山《大学衍义》:

世祖章皇帝弘敷孝治,懋昭人纪,特命纂修《孝经衍义》,未及成书。朕缵承先志,诏儒臣搜讨编辑,仿宋儒真德秀《大学衍义》体例,征引经史诸书,以旁通其说。

当然,作为“衍义体”,最有名的仿作或续作,无疑要数明代海南琼台人丘浚(1421-1495)所撰《大学衍义补》一百六十卷。丘浚

以宋真德秀《大学衍义》止于格致、诚正、修齐,而阙治国、平天下之事。虽所著《读书乙记》采录史事,称为此书之下编,然多录名臣事迹,无与政典,又草创未完,乃采经传子史,辑成是书,附以己见,分为十有二目,于孝宗初奏上之。

虽然丘浚本人并不完全认同真德秀在《大学衍义》中的观点,甚至持一种批判态度,但《大学衍义补》确乎是受了《大学衍义》的影响而撰。四库馆臣也认为《大学衍义补》在思想层面,可以补《大学衍义》“所未备,兼资体用,实足以羽翼而行”。

此外,如新安陈栎(1253-1335)在《尚书集传纂疏》、董鼎在《书传辑录纂注》等著述中,多次引用真德秀《大学衍义》之说以解释经典,则表明西山“衍义体”之解说,又与传统的“经典注疏”体式合二为一了。

五、真德秀从礼孔庙及《大学衍义》在元代的影响

作为朱学后传,真德秀所撰《大学衍义》及《读书记》等著述,在治道、性理等方面都对后世产生很大影响。尤其《大学衍义》,更成为南宋以至元、明、清各朝经筵进讲的主要教材,成为各朝政治生活的重要理论指导。四库馆臣也给予真氏以很高评价:

德秀《大学衍义》羽翼圣经,此书(按:指《读书记》)又分类铨录,自身心性命、天地五行以及先儒授受源流,无不胪析。名言绪论,征引极多,皆有禆于研究。至于致治之法,《衍义》所未及详者,则于《乙记》中备著其事。古今兴衰治忽之故,亦犁然可睹。在宋儒诸书之中,可谓有实际者矣。

不惟清代人如此认识,元代人对真德秀及其《大学衍义》也颇为推崇。元顺帝至正十九年(1359)十一月,江浙行省据杭州路申备本路经历司呈,准许胡瑜上牒。胡瑜称:

文治兴隆,宜举行于旷典。儒先褒美,期激励于将来。凡在闻知,讵容缄默。盖国家化民成俗,莫先于学校。而学校之设,必崇先圣先师之祀者,所以报功而示劝也。

我朝崇儒重道之意,度越前古。既已加封先圣大成之号,又追崇宋儒周敦颐等封爵,俾从祀庙庭,报功示劝之道,可谓至矣。然有司讨论未尽,尚遗先儒杨时等五人未列从祀,遂使盛明之世,犹有阙典。

胡瑜在这里提到的尚有遗阙未能从祀的五位先儒,分别是杨时(1053-1135)、李侗(1093-1163)、胡安国(1074-1138)、蔡沈(1167-1230)和真德秀。此五人皆为两宋大儒,胡瑜认为:

此五人者,学问接道统之传,著述发儒先之秘,其功甚大。况科举取士,已将胡安国《春秋》、蔡沈《尚书集传》表章而尊用之,真德秀《大学衍义》亦备经筵讲读,是皆有补于国家之治道者矣。各人出处,详见《宋史》本传,俱应追锡名爵,从祀先圣庙庭,可以敦厚儒风,激劝后学。如蒙备呈上司,申达朝省,命礼官讨论典礼,如周敦颐等例,闻奏施行,以补阙典,吾道幸甚。

在这里,胡瑜特意表彰真德秀《大学衍义》在元代经筵中的重要地位,以为其“有补于国家之治道”,这也是他将真氏与其他四位大儒并列的主要原因。胡瑜提出,五人“俱应追锡名爵,从祀先圣庙庭”,如此做法的目的是“可以敦厚儒风,激劝后学”。这既表明时人对于真德秀《大学衍义》有补治道的充分肯定,也可见出元人对于理学四书学的推崇与表彰。

此次进言的结果是:

至正二十二年(1362)八月,奏准送礼部定拟五先生封爵谥号,俱赠“太师”。杨时追封吴国公,李侗追封越国公,胡安国追封楚国公,蔡沈追封建国公,真德秀追封福国公。各给词头宣命,遣官赍往福建行省,访问各人子孙给付。如无子孙者,于其故所居乡里郡县学,或书院祠堂内,安置施行。

应当说,真德秀虽然最终未能在元代真正从祀孔庙,但朝廷如此态度,亦是对真氏莫大的认肯。

到了明、清两代,无论官方还是民间,皆有学者再次提出建议真德秀从祀孔庙,这与朱子其人其学地位愈来愈高直接相关。比如浙江义乌人王袆(1321-1373),即曾提出将范仲淹(989-1052)、欧阳修(1007-1072)、真德秀、魏了翁(1178-1237)四人从礼孔庙,理由在于:

真德秀、魏了翁并作,力以尊崇朱学为己任,而圣贤之学乃复明。真氏所著有《大学衍义》《读书记》,魏氏所著有《九经要义》,大抵皆黜异端,崇正理,质诸圣人而不谬,其于圣人之道可谓有功,而足以缵朱氏所传之绪矣。是则此二人者,固又当继朱氏而列于从祀者也。

在这里,王祎更强调真德秀、魏了翁在“尊崇朱学”方面的功绩,这是从道统传承角度对真、魏二人做出的肯定。

清朝顺治二年(1645),“定称大成至圣文宣先师孔子,春秋上丁,遣大学士一人行祭,翰林官二人分献,祭酒祭启圣祠,以先贤先儒配飨从祀”,其中“西庑从祀”者,先有“先贤”澹台灭明、宓不齐等六十九人,又有“先儒”公羊高、穀梁赤等二十八人,其中即有“真德秀”。这表明,真西山以其所撰《大学衍义》等有裨于修身治国,而赢得儒学史上尊崇的地位。

作者简介

延伸阅读

▲ 点击图片 购买图书

● 石立善 | 《大学》、《中庸》重返《礼记》的历程及其经典地位的下降

编辑 | 乐铮涛

关注我们

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。