论荷马史诗的并置:荷马批评的新途径

编 者 按

本文作者为诺托普罗斯(J. A. Notopoulos),赵蓉译,节选自《经典与解释(33):荷马笔下的伦理》(刘小枫、陈少明主编,北京:华夏出版社,2010年4月)。为方便阅读,本次推送删去原有注释,有兴趣的读者可查看原书。

▲ 荷马(Homer,约前9世纪—前8世纪)

造成四季交替和年岁周期并主宰可见世界里一切事物的,正是这个太阳——它就是他们过去通过某种曲折途径看见的万事万物之原因。(《王制》516c)

本文提出的问题是:同一种文学批评原则,对于书面文学和口语文学都同样适用的吗?答案是否定的。柏拉图和亚里士多德是“有机统一”这一概念的滥觞者。这个此概念最终出现在前苏格拉底哲学和希波克拉底的医学中。当基于这个概念的批评标准被用以荷马史诗的研究时,考虑到荷马史诗的口语特点,这套标准还能有效地发挥作用吗?纵观公元前5世纪中期以前的文学,我们可以看出,它们表现出程度不一的整体性,但同时也表明,起支配作用的整体性特征是“并置”、无机和灵活多变,这正是我们观察荷马史诗得出的结论。结构和风格上的并置始于口语体诗歌,并影响到后荷马时代的文学——尽管它们属于书面文学。倘若如此,荷马史诗的研究者就必须认识到,建立另一种文学批评的时机已经成熟:它应具有非亚里士多德的特征,主要发端于形式与风格上都区别于书面文学的口语文学之“面相学”。本文就是这种非亚里士多德诗学范式的序论,其主旨在于,了解口语文学中并置适用的条件;因为,正是人们过去对这一类结构不理解,他们才使用一种被迫一致的批评观念处理荷马史诗。

尽管新近有帕里明确地建构探究荷马史诗的口语体特征的原则,但是,考虑到赏鉴和评价荷马史诗的艺术与文学的一贯做法,这种阐释荷马的新途径的相应推论,还没有完全得到认识。迄今为止,正如格罗宁根所言,文学批评理论依旧基于“文学是一个有机整体”这一传统观念。米开朗基罗就对这种文学的有机统一观推崇备至。他认为,艺术就是“净化繁冗”。由于有着诸如帕特农神庙和《俄狄浦斯王》这样的有机艺术典范作为支撑,也因为有着柏拉图和亚里士多德对有机统一之原则的经典表述,所以,这种文学批评标准在西欧学者的心里自然根深蒂固。文学批评的这种固定观念,在荷马史诗研究方面造成了诸多不幸后果,在对此评论之前,我们最好先回顾一下,这种基于有机统一观的文学批评流派的源起和发展。

另一表现有机统一观念的例证,也在雅典发现:梭伦在阐释其国家概念时表述过这一观念。和谐有序(σνναρμόσασθαι) 一词是开启梭伦的国家有机观念的钥匙。他认为,正义和法律是社会宇宙的基石。由此可以说,公元前六世纪伊奥尼亚哲学家发展起来的宇宙和谐有序这一观念,由梭伦首先在政治方面进行了表达。因为,我们必须求诸哲学,才能发现对宇宙概念的完整表述,以寻求协调部分与整体间的关系并达到和谐统一。有机统一观念的产生,出于伊奥尼亚学派从整体视角出发探究世界本体的哲学努力。“一”与“多”的关系问题,是柏拉图学说考虑的基本问题。这种关系解释了柏拉图的《斐德若》中表现的从哲学到文学批评的问题转移。前苏格拉底哲学家们,试图找寻一种足以统驭错综复杂的变化格局的有机统一途径,这时,他们也曾不得不面对这一关系问题;虽然我们不必在此追溯那些哲学家们用以联系部分与整体的具体方法,但是,我们还是可以举出一些相关例证。《菲勒塞德斯辑语》中用宗教术语表述了这一问题。菲勒塞德斯说:

宙斯在创造宇宙时,将自己变成爱若斯,从对立面来建构宇宙,把宇宙置于和谐和爱意里,把相似性播撒于万物;由此,统一性延伸至万事万物之中。

赫拉克利特不仅是柏拉图的“流变”理念之父,也是帕默尼德的“统一联合”观念之父。他说:“倾听我是不明智的,明智的是倾听话语本身,并坦承万象皆一。”(辑语50,Diels)还有类似的林林总总的表述:“衔接、整体与非整体、联结与分离、和谐与不和谐、万物生一与一生万物。”(辑语59,Bywater)此外还有这样的表述:“最美的人体,是由杂乱无章的部分构成的肉体,宇宙亦然。”这些辑语的断言表明,在前苏格拉底哲学中,确实存在着有机统一论的动力和渊源。这种有机统一论在物理学、医学、逻辑学、哲学以及文学批评中都起着支配作用,它们都源于那种将不连续的部分组织成有机统一体的理性努力,并且在此尝试中逐渐发展起来。阿那萨哥拉斯认为,“事物不可能是分散孤立的”(νοὕν...κοσμεîν τà πραγματα διà πάντων ἰόντα,《克拉底鲁》413c)这种观点其实就是文学上的有机统一论的哲学基础。

古希腊医学之父希波克拉底的医学论文《论生活习惯》(περì διαíτης)中有一个短语在身体对整体的模仿之中(τà ἐν σώματι ἀπομíμησις τοὔ ὅλον),在亚里士多德那里,我们发现了其变体就像在整体中,就像在身体之中(ὥσπερ ἐν τῷ ὅλῳ, καì ἐν τῷ σώματι,见《问题》908A,31);如果再加上德谟克利特(Democritus)的人是小小宇宙(ἄνθρωπος μικρòς κόσμος,辑语34,Diels),那么,我们会毫不惊讶地发现:以伊奥尼亚哲学为基础的希腊医学中,也表现出了有机统一观念。希波克拉底在其医学论文《论古医术》(περì ἀρχαíης ἰητρικῆς)里声称:外科医生必须具备整体(ὅλον)知识,他这一观点对柏拉图的《斐德若》(270c)产生过影响(《论古医术》,20)。而且,对活体器官组织的观察,也势必为希波克拉底派医学提供有支持机统一观念的充分例证。《斐德若》(264c)把艺术品比作生物(ζῷον)的事实表明,它深受希波克拉底派医学的影响,因为《斐德若》的论证中提到过希波克拉底。苏格拉底把希波克拉底的方法,看作自己的τò ἔν πολλά,τà πολλà ἔν(在多之中,多在其中)原理的对等物。所以,如果将柏拉图对文学的有机统一观念的最初表述,与希波克拉底在其医学著述中表达的类似观念相联系,那么,我们就可以这样说,柏拉图学说的源流,既可以从对他们两者都产生过影响的前苏格拉底哲学中找到,也可以在希波克拉底派医学中找到。

显然,文学艺术中的有机统一观念,也是将柏拉图自己对“一与多”关系的哲学分析应用于文学的结果。柏拉图这一观念的核心在实际应用中有多个方面,其一就是它在文学批评领域的实践。在《王制》中,柏拉图对平等(ἰσονομία)极为反感,同样,他引用迈达斯警句的字里行间,也充分表现出对平等(ἰσονομία)的厌恶。拍拉图在《斐德若》中阐述文学的无机概念时,引用了这些迈达斯警句。恰好就是这种ἰσονομία——柏拉图称称作χύδην(《斐德若》,264B),即“杂乱无章”,令柏拉图的哲学本能和传统极不舒服,此外,也正是这一ἰσονομία,是柏拉图不喜欢吕西阿斯的演说和迈达斯警句的缘由。柏拉图在吕西阿斯的演说和迈达斯警句中对这一哲学命题的应用,也势必与他在《王制》中的艺术观相联系(《王制》603A 10-603B 1)。Ηδονή本身没有标准,如果艺术创作的基础,不是受理性支配的选择及其从属原则,那它就算不上艺术,而只是不受制约的ἰσονομία。艺术的愉悦除非被理性控制,否则就会变成毫无意义的ἰσονομία——这样的艺术愉悦就非常类似于妇女儿童的欣赏品味,他们往往会被那些俗艳的色彩以及临时以不协调的拼凑方式产生的娱乐所吸引。

▲ 拉斐尔《雅典学院》中的柏拉图(左)与亚里士多德(右)

柏拉图自称,他在《斐德若》(268D)里已将有机统一观念应用于悲剧。然而,真正全面地将这一观念应用于悲剧的,则是亚里士多德在《诗学》(1459A18-21)中的阐述。在讨论诗歌和戏剧的关系时,亚里士多德指出,诗歌和戏剧具有一些相同点。他说:

诗歌故事的建构应该明白如戏剧,它们应建立在单一行动的基础之上,形成一个自我完整的统一体,该统一体具有开端、发展和结局,从而使整个作品犹如一个有机统一的生命体,并能产生相应的愉悦效果。

亚里士多德将这种有机统一观念应用于戏剧和诗歌创作,从而建立起文学批评的经典理论:适当的数量有利于作品的质量。这一理论与亚里士多德在《伦理学》中的观念完全一致。当这些戏剧批评原则被用于史诗研究时,这段引文也标志着荷马史诗批评中的一个特定阶段。稍后我们将看到,这一阶段意味着:一种随之而来的混乱开始产生——就正确地评价荷马史诗而言——极为不幸的后果。

亚里士多德将这一理论应用于史诗,称赞荷马选择的是单一行动,选择的是整体中的一部分。他认为,荷马史诗中出现的诸如船只编目那样的离题穿插,是旨在“获得叙事之统一”的有意努力(《诗学》1459A. 37)。其他史诗作者,亚氏继续说,虽然也选择的是单一行动,但与《伊利亚特》和《奥德赛》不同,该行动包含了多样的部分,足以为多部悲剧提供素材。尽管与其在《诗学》(1459A 18-21)里的论述一致,亚里士多德判定荷马史诗体现出了有机统一的特征,并且说史诗中的那些无机成分意在令人轻松愉悦;但是,他说这些话的时候,显然已把史诗归入了戏剧范畴。我们认为,《伊利亚特》和《奥德赛》的确都具有一个统一体,但与戏剧不同,它是无机的,而且里面林林总总的离题穿插远远超过了所谓令人轻松愉悦的目的。例如荷马史诗中的明喻,它们实际上是叙事的物质材料,犹如绳线上的明珠并排串联。

亚里士多德将史诗与戏剧的有机统一观念相联系,这一做法导致人们对荷马史诗采取的文学批评实践,是一种完全错误的先因后果。于是,文学批评中的有机概念以柏拉图、亚里士多德和贺拉斯的《诗艺》的伟大声望作后盾(《诗艺》,1-37),为一种延续至今的文学批评类型奠定了基础。何况,还有一些类似的表述更是加深了我们对这种观念的印象,比如埃斯库罗斯就曾说过,他的戏剧犹如荷马盛筵上的面包片。

为了避免引起误解,柏拉图和亚里士多德都没有去关注另一种文学:并置类型的文学。但是必须指出,他们都已认识到了这种文学类型的存在,只不过,他们提出的文学批评原理主要适用于公元前四、五世纪的文学。这一时期的文学正在从并置类型向从属类型转化,从亚里士多德称之为连贯体(λέξις εἰρομένη)的文学,演化至《俄狄浦斯王》这样的有机的文学杰作。但我们必须认识到,将适用于当时的文学批评原则移用于比当时早五个世纪的文学,亦即荷马时代的文学,其结果必然是,曲解口传史诗的“面相学”和形式上受其影响的后继文学。从根本上讲,这一谬误还不是亚里士多德的《诗学》所致,尽管亚里士多德把戏剧与史诗紧密关联这一做法,是引起我们困惑的主要因素;这一谬误大行其道的主要原因在于,后-亚里士多德传统没有明确地认识到,《诗学》中的诸多原理本来就不适用于具有并置风格的大部分文学——亚里士多德在《修辞学》(3.9) 中称之为连贯体。在《修辞学》中,亚里士多德说:

(连贯体)是一种古代体裁;正如“图里伊的希罗多德在其(历史)研究中显示的那样”。以前人人都使用这种文体,而今只有少数人还在使用它。我所说的这种连续的风格,是一种自身没有尽头,只在意尽时才终止的风格。它给人一种极不舒服的感觉,因为它没有节制,而是无止无休。

亚里士多德这些意味深长的言论表明:他已意识到并置风格的文学类型存在,而希罗多德就是这一文体的最后实践者。故此,主要将注意力集中在一种新型的、取代上述连贯体风格的文学模式的亚里士多德和柏拉图,都没有打算撰写一部专门研讨这类文学的“诗学”——这就成了一项亟待现代学者们完成的使命。

在继续探讨一些必然成为连贯体文学之基础的原理之前,我们有必要迅速浏览一遍能够概括前苏格拉底文学在风格、结构、内容及思想方面的特征的并置模式。格罗宁根的研究表明:早于公元前五世纪中期的文学大多具有无机的特点。他的这一分析将使读者受益匪浅。以下例证能让我们了解更多用希腊语表达的不同领域中的并置模式。

▲ 《阿喀琉斯之怒》,雅克·路易斯·大卫 绘,1819年

不像贺拉斯那么急于奔向结果,荷马总有充裕的时间来构思他的作品。例如阿喀琉斯的愤怒(μῆνις),可以说,中间经过阿伽门农之梦、“船只编目”、狄奥墨得斯的英雄业绩以及“多隆事件”(这些穿插,直到第19卷才最终得以消解。《奥德赛》亦复如此,其中也包含了诸如整个“特勒马科斯的故事”、特奥克吕墨诺斯的身世(卷15卷行223以下),狩猎野猪(卷19行399一下)以及第二次“尼基亚”(意为“鬼魂篇”)(卷24行1以下)这样一系列穿插,这些穿插充分证实,荷马史诗的叙事属于“连贯体”。

同时我们发现,这种并置特点并不只体现在结构上,除结构上的并行穿插以外,其它方面也存在并置。我们在荷马史诗的风格中发现了并置的存在:在那些明喻中,诗人总是避开比较的本源,直接从揭示诗人周围的社会和自然的明喻本身中去寻找乐趣。其思想方面,比如在格劳科斯和狄奥墨得斯的一段插叙里(《伊利亚特》卷6行232-236),正像帕里向我们表明的,诗人先从传统的ξενία[客人]的视角继而又从经济视角看待这两人之间的交易,而丝毫不关心这与现代视角的不相容性。在对阿喀琉斯盾牌的描述中以及在荷马的宗教世界里,我们也发现了并置模式:卡尔霍恩指出,荷马是以并置方式在介绍他的众神。首先,从总体上看,这些天神身上都渗透着神的道德属性;其次,它们作为戏剧人物,又都具有凡人的品性弱点,譬如关于阿佛罗狄忒和阿瑞斯的一段插叙。

对荷马史诗的考察表明:整部史诗的支配性特征是“并置”,而非“有机统一”。格罗宁根指出,即使置于前言之后的那些无机部分,也都是通过诸如诗句的反复、过渡、照应以及预示等手段而得以连成一体。

创作中的并置模式,正如稍后将显示出的那样,是口头创作和伴随口头创作出现的某些条件作用的结果。这表明,并非只有荷马才在创作时采用这种并置模式。查德威克在其《文学的成长》中对口语文学的考察表明:已经失传的和现存的口语文学被赋予连贯体特征,即穿插式并置。倘若将荷马史诗置于口语文学的语境,我们就会发现,其并置模式在口语文学中如此平常,如此显而易见,甚至这种并置不能作为服务于荷马研究中的那些“分裂派”、“剪刀派”和“拼贴派”的批评基础。格罗宁根恰如其分地主张:

哲学从中吸取最后的教训,亦即,这两部史诗结构上表现出的这些不规则、矛盾和错误的以及无机的自然成分,无法用于证明创作者的多样性。如果这个结论正确,那它也十分重要。

纵然记忆女神尼莫西妮已不再是书面文学中的实体——一如她在口语文学中的情形那样,诗人们还是长时间地从她那里获得灵感。甚至在口语文学让位于书面文学之后,无机和并置的文学类型又持续了很长时间。希腊文学的历史显示:文学中的并置模式一直残延到希罗多德,直至它让位给新型的有机文学观念。这种后荷马时代文学的并置模式表明:(1)它有助于进一步强调一个业已明显的结论:无论是在风格还是内容方面,荷马时期的口语文学,都是后来并置模式文学的本源;(2)当产生这一并置文学类型的因素不再发挥作用时,它标示了这类文学的长久续存。

考察后荷马时代的文学,我们发现,尽管此时出现了有机文学的例证,并置式的创作类型仍然属于数量上相当可观的文学形式。赫西俄德在《劳作与时日》中的分析,展示了几个独立的行动部分形式,这比亚里士多德在荷马史诗中发现的情形要透彻得多。这表明,确切些说,统一性是就道德而非结构而言的。倘若一首诗脱离了无机文学的语境和其它媒介的并置心理的表现,统一性的缺失和比例的缺失就可能对创作的整体性构成致命损害。

格罗宁根在分析阿尔克曼的《帕特农神庙》时,阐述了这首诗如何大量采用了并置手法,作品的统一性又如何通过一个过渡短语而获得成功。由此,他说:

作品的两部分在此得以彼此关联,而无须一个总体的观点来支配:这就是被称为并置创作的典型范例。

克塞诺芬尼实际上更习惯于以一个过度诗行开始一首诗作。可见,听众对这种并置模式是多么熟悉。对梭伦的第一首诉歌所作的分析,其结果也表明:这是一首并置风格的作品,诗人的思绪纵横驰骋,不断地从一个话题转向另一话题;这是并置模式的一个绝妙例证,它充分展示了荷马时代口语史诗中并置风格的续存,是怎样让听众习惯于这种文学形式的。同样,西摩尼德斯在论女人的诗作里,也展现了相同的并置技巧。只有在语言、思想和结构的并置中形成的心智,才能够充分理解品达凯歌或埃斯库罗斯的合唱诗,才能够欣赏这些凯歌或合唱诗中那类突兀的过渡、灵活如闪电般呈现的并置意象,那些并置而跌宕跳跃的荷马式明喻。也只有受过并置训练的头脑,才能够欣赏恩培多克勒和帕默尼德创作的诗歌。帕默尼德诗歌中的“思想”(Δóξα)的地位,也只能置于诗歌中的并置传统里,才能获得适当的阐释——这一并置传统如已今融入哲学,没有其它任何理由能比它更好地解释帕默尼德诗歌的思想倾向。

戏剧方面,则是经过了很长的一段发展历程之后,才达到亚里士多德主张的戏剧的有机统一性。《被缚的普罗米修斯》的线形发展结构,就是并置模式在埃斯库罗斯的作品中续存的一个突出例证。他创作的悲剧《波斯人》更多被称作“微型三部曲”而非单一结构戏剧。即使到了更晚的欧里庇得斯时期,我们发现,要欣赏《酒神的伴侣》中的某个情节,也需要并置思维的参与。在评论维罗尔的《酒神之谜》时,默雷说:

哲希腊人习惯于让每一场景完全独立,让它们独自发挥作用,不受该剧其它部分的干扰。一个事件或一个人物完成自己的角色之后就被直接摒弃。

甚至戏剧的传统结构本身也需要并置传统为之增辉。因此,只有通过并置训练的头脑,才能够自由无碍地从一个情节跳到一个合唱歌段或是合唱队主唱段,这些唱段通常和该剧的有机统一性之间很少甚至毫无关联。对希腊戏剧中的并置模式进行的系统研究也许表明:实际上,亚里士多德在阐述其统一性概念时,已将戏剧中存在的大量无机的材料排除在外。

我们就此结束与希罗多德相关的并置手法的讨论。有人可能继续指出,柏拉图的对话录——甚至更具嘲讽意味的是,柏拉图藉以阐述其有机统一观的《斐德若》这篇对话本身,也充满了并置和离题的现象,之所以如此,正是因为该篇的对话竭力摹仿了口语词汇的本质特征。当我们走近希腊艺术,走进那些与上述文学中的情形类似的希腊艺术时,我们就会非常清楚地发现,其实,并置首先是一种思维状态,而不是一种文学形态。恰好是希腊艺术表现出来的这种类似情形,突出地表明了从结构灵活而松散的整体到有机统一的思维模式这一演化过程发生的原因。这方面最明显的例子就是花瓶绘画和装饰艺术。古克里特人的花瓶就其本质特点来说,属于一种无机并置的装饰范畴。在雅典早期,这种装饰让位于一种偏重于几何结构的有机统一观念——迈尔斯以生动的方式提出这一见解(前揭,页495以下)。然而,与这种有机的表现手段并驾齐驱的,还有大量东部的和东方的花瓶,这些花瓶长久不变地表现了无机的并置结构。就花瓶装饰艺术中的并置表现手法而言,弗朗索瓦花瓶是广为征引的经典范例:它们的边沿绘有以历史故事为题材的图案,这些图案并置地排列,反映出与荷马史诗中的并置模式相同的特点。当我们观察阿提卡花瓶绘画的发展时,我们注意到,花瓶的绘画构图暗示了一种主从结构——远远早于文学中的类似结构。因为,随着公元前六世纪的到来,并置结构开始让位于主从结构,花瓶的正面绘画成为中心图景,而花瓶其余的装饰则从属于它。从而,花瓶成为雅典的精神发展过程中有机统一观念的首要表现之一。

公元前六世纪的古老雕塑同样反映出,创作者对部分的考虑甚于对有机整体的考虑。通过研究从早期寺庙延续到帕特农神庙中的三角楣雕刻,我们可以看出一种类似于文学上发生的一种演化过程:从无机并置的整体到三角楣雕刻所体现的高度有机统一。公元前六世纪的古老雕塑反映了总体上的部分独立性。里赫特女士在《男青年雕像》中讨论那尊雕塑时说:

首先,它(雕像)表面上的凹槽、褶皱和球状突出部分用以暗示解剖般的细节,而其真正意图则无法理解。它们由一系列图案组成,图案与图案之间截然不同且各自独立。只是到了后来,希腊艺术家们才开始逐渐理解人体结构的意义,学会了模仿人体结构并将不同的解剖部分关联起来。

古雕塑家着手创作时,心中总是先预备着一整套构想,用以替代真实世界的不规则形貌。他会使各个部分臻于完美,然后再逐渐使所有部分相关联,最后将这些部分熔铸成一个有机而完整的整体。

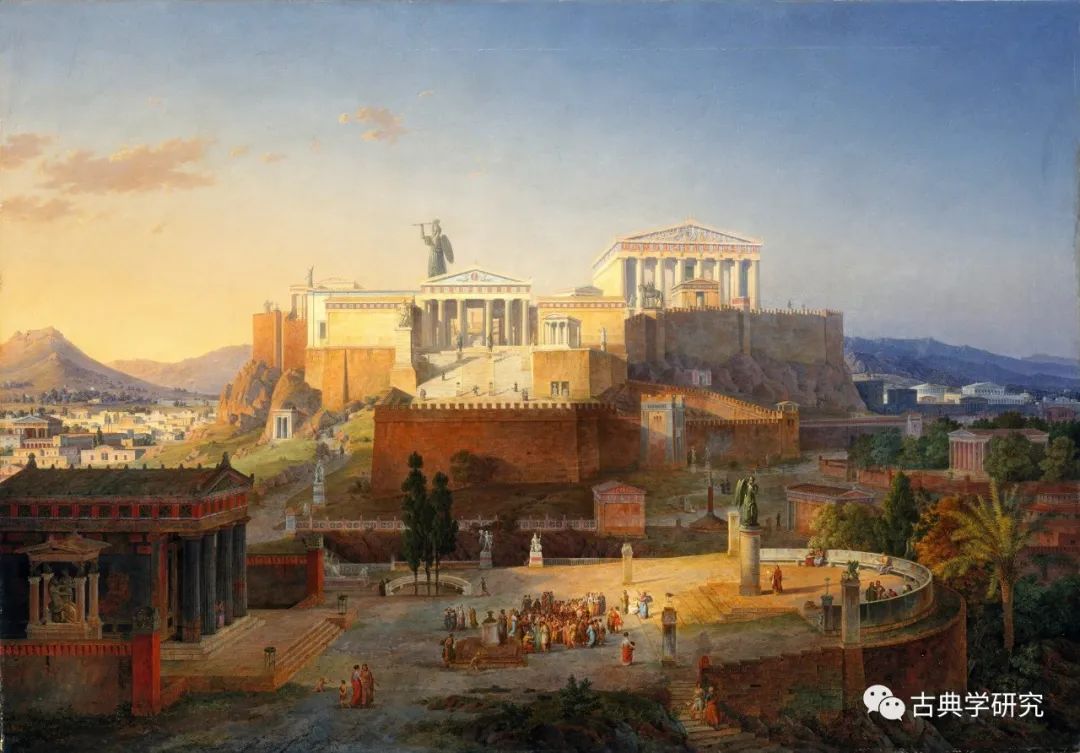

最后,古雕塑家着手创作时,心中总是先预备着一整套构想,用以替代真实世界的不规则形貌。他会使各个部分臻于完美,然后再逐渐使所有部分相关联,最后将这些部分熔铸成一个有机而完整的整体。我们来看看建筑领域的情形。雅典卫城本身,诸如围城山门和伊瑞克提翁神殿,都表现出了某些无机和并置的突出特征。对于雅典卫城建筑的无机布局,不管它是出于怎样的考虑,我们都只能这样理解,那就是:雅典人对他们文学和艺术传统中的无机并置模式早已谙熟于心。

纵观上述不同希腊艺术表达形式中存在的那种类似于其它民族之口语文学的并置,我们发现,并置和表现并置的思维模式,是古典时期之前规范的表达方式和思维方式。而且,一部文学作品中,作为一种“分裂批评派”的基础而使用的无机特征,对前古希腊时期的文学来说是错误的,也不适当。倘若一定要把有机文学的观念运用于前古典时期的希腊文学,就势必造成强求一致的暴力后果。塔特评析格罗宁根教授阐述并置关系的《论并置创作》一书时总结了这一情形。他说:

柏拉图要求文学作品应该像一个有机的生命体;该生命体的各个部分应该连贯一致,并服从于整体的需要……“前古典”的创作方法既不是有机的,也不是从属的,而是并置的……荷马的目的在于各部分的完美无缺,而不是整体的完整统一;他考虑更多的是史诗的变化和充盈,而不是对部分的定性选择和有序安排。抨击荷马史诗中的任何一部中的统一性……都表明,批评者立论的依据是与前古典时期的希腊文学毫不相关的文学经典。

然而,我们这里得出的结论,可能很快就会引发一个新问题:既然认为,这种主要基于有机文学的文学批评理论,根本不适合用来分析荷马的口语史诗;既然认为,这种批评理论是那些强求一致的批评流派的理论渊薮——那么,究竟还有怎样一种批评方法可以取而代之呢?这种批评方法必须从帕里最欣赏的阿里斯塔克库斯的解决风格(ἡ ἐκ τῆς λέξεως λῦσις)原理发展而来,而且它必须能解释在起源和特点方面都属于口语体文学的“面相学”。

我们首先要了解的,是并置结构背后的心理根源。以有机统一观为导向的文学创作,旨在构建结构有序的艺术作品,这样的作品就是遵循相应艺术心理的产物。这种创作注重逻辑,专注于有机文学创作心理上的和谐。将各部分联结成一个整体,这是有机文学的惯用技法。其要领在于,从容不迫地运用书面语使作品各部分前后照应,将听众排除于直接参与艺术幻想的可能之外,从而建构起部分与整体的关系。与之形成鲜明对照的,则是并置式文学,它是灵活多变的思维之产物,是口语文学创作中各种因素的综合产物。“孩子的意愿如风”,弗罗斯特追随的朗费罗曾这样说。故此,我们探究这种自由无碍的心理状态时,必须首先从口语文学创作者和听众两个方面入手。这一新的批评方法必须建立在如下的事实基础上,它也是那些研究原始思维的学者务必遵循的一个事实:我们首先关心的是个体,而非整体。这种全神贯注于个体的做法,使口语文学得以常常处于一种自然的思维状态。即使在文化发展的高级阶段,这一思维方式也一直得以遵循,诸如菲尔丁、塞万提斯以及其他作家创作的“离题文学”就是例证。沉迷于个体而疏忽部分与整体之间的逻辑关联,这是柏拉图阐述其“洞穴理论”时为我们描绘的那种心理(εἰκασία)的非哲学条件。佩里将这种心理称为“早期希腊人孤立看待事物之能力”——这是佩里的一篇论文的题目。该文是帮助我们理解前古典时期文学的力作,因此,它必然被视为我们用以分析口语文学的一套新的原则性框架的支柱之一。

我们必须认识到,在此新批评方法的形成过程中,人们对并置的种种阐释都不是终极和决定性的。除了贺拉斯称为“唯一目标”(《讽刺诗》1.9.2.)和“非关联”的那种心理,此外,我们还必须考察一系列复杂的因素。这些因素作用于口语文学创作,并且在很大程度上帮助形成了荷马史诗的无机特点。这些因素中最主要的是诗人,其次是听众,再者是诗人使用的史诗材料。它们在影响口语文学创作时所依赖的关系和条件,与书面文学不同。这三种因素展现了一种新颖而独特的关系,这种关系连同前述的存在于诗人和听众中那种心理能力,共同决定了并置关系的产生,同时也决定了口语文学的无机特性。

诗人的生理、心理因素以及吟唱技法都会影响口语文学的形成。所以,诗人在很大程度上会首先考虑创作的即时性,然后才会考虑怎样更大规模地组织其素材。帕里的研究告诉我们,当诗人借助刻板的程式化表达手段创作时,他必须全神贯注于此时此刻,专注于此时此刻的某一诗节。使用书面语进行创作时,由于读者只是创作构思中一个遥远的因素,作者就有足够的时间调整局部与整体的关系,有机会修改润饰其作品。口语创作则与之不同,口语文学的作者无论在生理还是心理上都被约束于此时此刻,局限于现时的诗句,依赖于诗人自己与听众之间的紧密关系。诗人借助语言之翼进行创作,其艺术想象总是流变不定。无论诗人还是听众,都不可能有片刻功夫去关注创作的整体状况:他们没有时间停下来分析和比较,没有时间考虑部分与整体之关系;因为整体对诗人及其听众而言是心照不宣的,他们将这种整体视为理解那些可能随时引入的、灵活穿插的故事情节的语境。不同于书面文字,口语词汇必须被赋予想象的羽翼,必须被口语文学中自发而紧迫的连贯话语不断向前推进。口语创作的特点,不容许诗人停下来揣摩自己正在按照一种更宏大的模式创作的个别诗行。因此,口语诗人就像一个真正的“西西弗斯”——他永远无法卸掉那即时的重负。

正是即兴诗句和穿插,这种近乎专横的支配地位,在很大程度上形成了出现于口语史诗中的并置特征及内容。诗人的技巧训练从名词性特征修饰语格式延伸到完整的图式。这种技巧不可避免地导致连贯体这一“连缀与附加风格”的出现,导致诗人利用并置处理素材。这一技巧对口语诗人思维的影响在于,它发展了素材处理方面的一种与之相应的并置技巧。诗人在心理上倾向于穿插式创作也是缘于其口头表达技法。口头表达也许可以说相当于培根的凡有所学,皆成性格之说。公元前五世纪的创作风格从并置演变到从属,作者在创作时也相应地从并置结构转向有机结构。因此,表达风格和方法与其相应的创作心理之间的关系,正是理解无机口语文学的重要途径。

每个人都知道,口语表达极易离题。因此,较之于总是依照有序的文本,由开头、中间和结尾构成的书面创作,口语文学的创作更容易游离主题而迷失原旨。对于口语文学的作者而言,他们的交流手段只有口头词汇。此外,口语文学中的离题更是灵感的产物——荷马史诗中的伊塔卡歌人费弥奥斯和我们现时代的口语诗人,都证明了这一点。 拉德洛夫在考察喀拉海-吉尔吉斯坦人的口语诗歌时注意到,瞬间的灵感对于口头吟诵这种创作方式所处的交际语境十分敏感。灵感和逻辑是两种不同的思维方式,它们很难走到一起;因此,灵感激发出的诗句,即受诗人当下的情绪影响,并且在诗人和听众的心理契合下产生的诗句,会出现游离主题的现象。拉德洛夫说:

精于各种技巧的游吟诗人,总是凭借瞬间的灵感即兴创作,如此一来,他就不可能以完全相同的形式两次吟诵同一首诗。

假如有人想要找寻这其中究竟,那他最终会发现,这缘于那些由灵感本身的特点及诗人与听众之间的紧密互动关系产生的变化和离题。拉德洛夫说:

很明显,就像吟唱俄罗斯英雄歌谣的诗人那样,喀拉海-吉尔吉斯坦游吟诗人也总是根据自己当时的情绪和听众的喜好,从极其丰富的素材库中选取相关的事件进行吟唱。这通常需要该诗人具备灵活善变的天赋和创作的才能,以及随自己心情而变化的成功。

《奥德赛》第8卷里,歌人德摩多科斯在吟唱中表现出的离题和无机特点充分说明,口语文学特别依赖于诗人的情绪和交际语境。这就解释了,为什么喀拉海-吉尔吉斯坦诗人讲述的故事,如拉德洛夫所言,是“由一大堆原材料和穿插组成,这些材料和穿插可以随意排列和选择,它们服从于无穷的新的组合模式”,同时,这也解释了,为什么诗人会让不同的英雄获得同样的功绩。这些穿插及其各种组合受制于相应的即时兴趣和交际语境,它们犹如一块磁针围绕灵感的罗盘不停地旋转。

至于诗人及其听众之间的关系有多么亲密和微妙,这种关系又怎样影响诗歌的无机特征,对此,拉德洛夫在考察喀拉海-吉尔吉斯坦游吟诗人的创作情形时给与了最充分的描述:

游吟诗人即兴创作的外在刺激,当然也来自聚集在他周围的听众。既然诗人想使自己的吟唱得到众人的情感共鸣,以此获得他向往的声名和其它好处,他就会试图按照听众的意愿,尽可能渲染他吟唱的歌谣。如果无人要求他直接吟唱某个特定情节,他就会以一段开场白来引出下面的故事,借此把听众的注意力领入他的思路。通过一种非常微妙的艺术技巧和对某些最高贵听众的暗示,诗人知道,如何在书归正传之前调动听众的同感。当听众的掌声使他意识到自己已赢得了全面的注意,接下来,他要么就直奔主题,要么只是简单勾勒一幅与他即将吟唱的情节相关的某些事件的图景,然后再进入主题。他吟诵的故事通常不是按同一调子一唱到底,而是跌宕起伏、变化多姿。来自听众的情感应和总是驱策游吟诗人做出新的努力;因为,只有透过这种情感应和,诗人才知道怎样使自己吟唱的故事恰到好处地符合听众的胃口。要是听众当中有富裕而地位显赫的吉尔吉斯人,诗人当然知道,如何非常娴熟地引用颂词赞誉这些显贵的家族,如何吟唱一些他认为可能引发显贵们共鸣的故事情节。要是面前的听众仅仅是些穷人,诗人就会一反常态,甚至不知羞耻地搬出一些恶毒话语,挖苦那些权贵的虚伪;进而他还会夸大其词,对显贵们的伪善大肆渲染,以赢得穷人们的一致赞同与喝彩。在此,有人也许会谈到我特别感兴趣的俄国史诗《马那斯》第三段:

然而,游吟诗人非常清楚,什么时候他该结束吟唱。一旦听众显露出即使最轻微的疲倦迹象,他就会再作一次努力,调动听众的注意,直至达到他期望的最佳效果。当雷鸣般的掌声响起来之后,他会使故事嘎然而止,毫不犹豫地为故事画上句号。游吟诗人如此了解他的听众,实在让人折服。我自己就曾亲历过这样一幕:诗人在吟唱过程中,一个苏丹人突然跳起来,扯掉肩上的丝质外套,作为赠给诗人的礼物扔出去——他乐意这样做,完全随心所愿。

接着,拉德洛夫举例表明,这部史诗中注入“四十英雄”或逐一列举“理想骏马”这样的离题情节,这多么受听众喜欢。

以上便是一次重要的“实地考察”,勘验口语文学中的并置现象。它阐明了这种并置心理的方方面面以及产生口语文学之并置的种种因素。口语诗人在组织故事时,从不会忽略或者忘记听众。诗人直接向听众口述。与电影观众不同,这些听众总是积极参与并分享诗人的叙事幻想。诗人与听众之间的关系十分亲密,拉德洛夫提到,曾有一位诗人甚至由于吟唱过程中出现的问题而最终遭致道德耻辱。对于口语文学而言,与任何超然而客观地处理史诗素材的做法相比,诗人的灵感和听众的情绪都显得更加重要。阅读史诗的我们,总是抽象化了诗人与听众之间的这种心理背景,还有他们之间磁石般的互动关系。因此,《伊利亚特》和《奥德赛》的确堪称伟大的史诗,它们不仅吸引了诗人当时的听众,也吸引了所有时代的读者。之所以如此,一个不容忽视的重要事实就是:史诗的并置结构和无机统一性,与来自诗人和听众之间的生理及心理背景息息相关,这种背景会不可避免地导致并置模式的产生。倘若我们对于听众如何影响荷马史诗的情节安排这方面的知识有所了解,我们也许就能更深入地理解荷马史诗。

新近有巴西特等学者已充分论证了听众对于形成史诗幻想的重要性。他们还认为,史诗中存在的某些前后矛盾之处恰好证明,听众与诗人之间这时缺乏一种应和关系,比如,荷马如何让他的剧中人去了解听众早已熟知的幕后。对荷马史诗和其它民族口语文学的听众的研究表明,听众很大程度上决定着这种并置模式的产生。听众利用某些因素促成了口语诗歌的穿插特征。其中最重要的因素就是诗人可支配的吟唱时间。

仔细阅读《奥德赛》第8卷中口头诗人德摩多科斯的吟唱情形,我们就会注意到,他的吟唱是穿插式的,供他支配的吟唱时间受制于在场听众的交际活动和兴趣。当诗人请求缪斯“女神,宙斯的女儿,请随意为我们述说”时(《奥德赛》卷1行10),我们发现,这种无机的ἀμόθεν[从某处讲起]不仅产生于灵感,而且也是听众对故事讲述者的制约的结果。

如果说,穿插的内容是诗人在听众容许的最少时间里吟诵的最小单位;那么,正如我们从《伊利亚特》和《奥德赛》的结构中所见,这种穿插也就成为诗人在拥有更多时间之时扩展其故事的基本组成部分。

查德威克提到一个不知名的冰岛歌人:这位歌人在庆祝圣诞节之际,应国王的要求,用十二个夜晚讲述挪威国王哈罗德三世的英雄事迹。每当冰岛人讲一段,国王便亲自吩咐他停下,好让这个故事改日能持续不断地讲下去。这个事例使问题的几个重要方面都显得不言而喻了:口语创作的穿插式特点部分地受制于听众。而且,正如帕里所举的南斯拉夫口语诗歌之例所示,这个例证也告诉我们,以卷数划分史诗是后世编者的武断做法,因为出于各种不同原因,诗人当时可以在故事的任何部分停下来。最后,这个事例还告诉我们如下事实:充裕的时间并不会促成有机统一的创作,相反,穿插的故事倒恰好会随时间的增加而成倍增加。此时,诗人把穿插作为一种叙事技巧——穿插就是一个不可再分的社会事件的最小化单位,只有通过成倍地增加穿插,诗人才得以填满所获得的更长的那段时间。因此,诗人可支配的时间的不确定性,和诗人在吟诵中自身体力状况的变化,共同促成了口语史诗的无机特征和穿插式发展。如格罗宁根向我们所展示,这些穿插借助过渡、反复、呼应和预示等手段而得以相互衔接。正如荷马所做的那样,即使诗人对其素材进行全面的综合处理,也会像上文提到的歌人德摩多科斯一样,以离散的、直线式的风格等各种方法组织素材。由此可见,要么是受制于听众的诗人,要么是受诗人影响的听众,促成了口头吟唱中的并置模式。

听众除了支配分给诗人的时间,积极主动地操纵诗人要讲述的故事,还有力地控制着诗人的选材和吟唱的气氛。正如巴西特指出的,口语文学的作者在组织其艺术想象时,总是要考虑他与听众之间的伙伴关系是否默契;诗人不能让听众感到厌烦或困惑不解,因此,线条般明晰、离题的穿插以及富于变化,就是诗人用以保持听众兴趣的基本技巧。不像阅读康拉德的《诺斯特罗莫》的读者,要那般劳心费力地将该故事的部分与整体相关联,口语诗歌的听众可以自由无碍地欣赏各自独立的穿插情节。这就是口头娱乐之所以成功的关键所在。一旦诗人发现听众显得疲倦,或者诗人自己有了倦意,或者诗人的艺术幻想被打破,他就会停止吟唱,而不管就整体而言,他已经唱到哪里。拉德洛夫提供了几个因上述情形而结束吟唱的例子。此外,由于诗人为适应听众的兴趣而需要对故事进行相应的灵活调整,这就不可避免地促成了史诗的无机属性。一方面,有谱系有目录,这是所有口语文学的普遍特点;另一方面,由于听众的利益也就是诗人的利益,因此,诗人首要关心的是听众的兴趣,而不是诗歌素材的结构——这可以说是口语文学的核心原则。

以此类推,诗人和听众都与构成史诗的素材密切相关。希腊宗教里僧侣阶层的缺失,或者说,缺乏一种能将神话材料建构成有机整体的神学,这形成了史诗素材的一个重要方面。史诗的历史对诗人和剧作家来说是无机的素材库,埃斯库罗斯在谈及τεμάχη τῶν Όμήρον δεíπνων之时,他指出了其材料来源的一个重要特点。英雄诗系,作为口语文学的“素材库”,其本质特征决定了诗人必然表现其素材的无机特性。我们当今的时代认为,情节的新颖独创才是至高无上的原则;与此相反,口语文学的作者则固守他们的传统材料,从这些传统材料中选取某些片段,然后根据吟唱要求,对它们进行扩充或压缩。根据亚里士多德对史诗的观察,诗人所选的材料片段可能有也可能没有统一性。但是,我们在那些序幕中看到,即使荷马这样的诗人有时也会灵活遵循某一主题统一性。不管这种主题统一涉及的是英雄奥德修斯的归返,还是阿喀琉斯毁灭性的忿怒,它都丝毫不妨碍诗人塑造一部“游离主题”的真正的“奥德修斯的故事”——描述奥德修斯抵达家人团聚之地伊塔卡之前的经历。很明显,贯穿于《伊利亚特》和《奥德赛》那些灵活多变的统一性之始终的,就是传统材料的并置。

这就是说,当诗人和听众都成为史诗素材密不可分的一部分时,对诗人及其听众而言,史诗本身的宏大统一性就作为一种无需解释的东西,心照不宣地存在着。对此,巴西特驾轻就熟地指出,诗人选取所需要的材料,而对这些材料所属的更大规模的整体之统一性,听众也许已了然于胸。

因此,这种交流性的吟唱过程中出现的一些突然终止和前后矛盾,以及这样那样的看似不可理解的信息,就不会像干扰批评家那样干扰听众。由于故事的整体性很大程度上已存在于听众的心里,就像在人们的日常交际语境中一样,谈话双方的言语暗含了彼此共享的一个广泛而亲密的话语背景,但这一语境勿需直接完全言明。因此,口头吟唱就变成了一个对若干部分进行选择的问题,而这些部分之间的相对完整性,则是传统材料中不必表达的语境。与那些没有亲耳聆听的评论家相比,诗人和听众的灵活多变的思维活动,更能欣赏吟唱文学中的并置风格,其原因就在于,评论家没有参与分享诗人及其现场听众之间潜在的话语背景。所以,当听众和诗人亲密共享某一历史故事的传统时,诗人就不必老是为了启发听众而逐字逐句地解说。作为素材的各部分之间的并置,总是存在于一个流动的语境里,即使未被表达出来,也同样可以为诗人和听众所理解。通过与听众分享相应的语境,诗人得以游刃有余地发展故事的各个部分。那么,听众能在多大程度上理解诗人选取的材料呢?对于这一点,乔兹科编辑的土库曼人的口头诗歌就是很好的例证;对此,查德威克说:

显然,……这种传统似乎已被一种非凡的忠实保存了三百年。不同的英雄诗系被严格地分开,形成专业吟唱者独有的素材库,这些专业吟唱者对传统素材的记忆经常受到听众的检验。很显然,这些听众对传入他们耳中的故事和诗句绝非一无所知。

他的本相已不可一望而知,因为他身体的各个部分由于海浪冲刷而断折、破碎甚至完全毁坏,何况还有贝壳、海草和岩石之类的杂物附着于他,致使他看起来更像一个怪物,全然丧失了原本的模样。(《王制》611D)。

他的思想,既然它不可能是空穴来风,就必定需要将它对过去的理解带入现在的观念,除非一个人真正能够利用过去的细节,建立起一种必能排除对习见之应用的观念。

延伸阅读

● 陈斯一|口头与书面之争:再论“荷马问题”

● 经典与解释·华夏 | 《荷马笔下的诸神与人类德行》(张娟 译)

● “经典与解释”书系推介 | 荷马注疏集(程志敏主编)

编辑|许倩倩