新刊 | 李明真:鲁礼郊禘与周公摄政——郑玄君臣观浅析

编 者 按

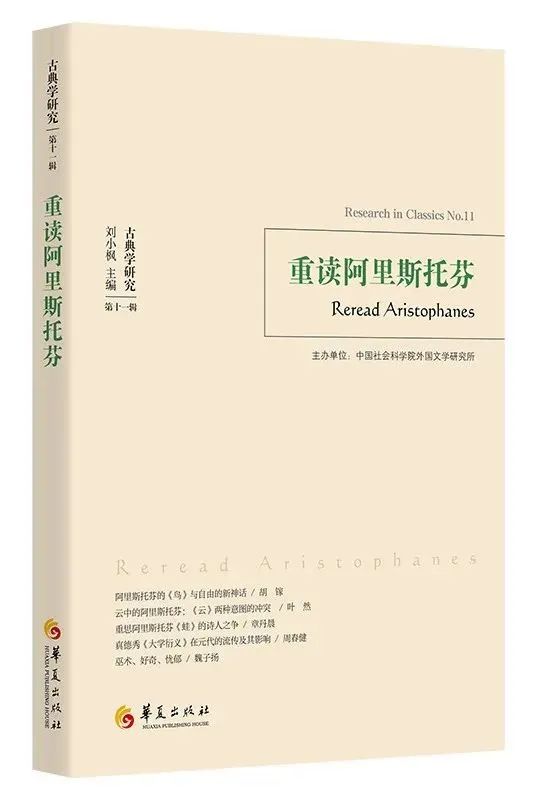

本文原载《古典学研究(第十一辑):重读阿里斯托芬》(刘小枫主编,贺方婴执行主编,北京:华夏出版社,2023年6月),注释从略。感谢作者授权“古典学研究”公号网络推送。

中国社会科学院外国文学研究所主办

鲁能否用天子礼与周公是否称王是经学史上聚讼纷纭的大问题。对这两个问题的解答,关系到对经文中不同表述的梳理,对相关礼仪的整体认识,其核心则在于对君臣关系的理解,这一内核也使二者成为一体两面的问题。

一 周鲁之别:各有尊卑

郑玄明确认为,鲁可用天子礼乐,“同之于周”。《礼记·礼运》载孔子有言“鲁之郊禘非礼”,后世学者多据以认为鲁用天子礼为僭越,郑玄对此的解释则是鲁国行礼懈慢亏失,故孔子言其“失礼”,鲁用天子礼本身不为非礼:

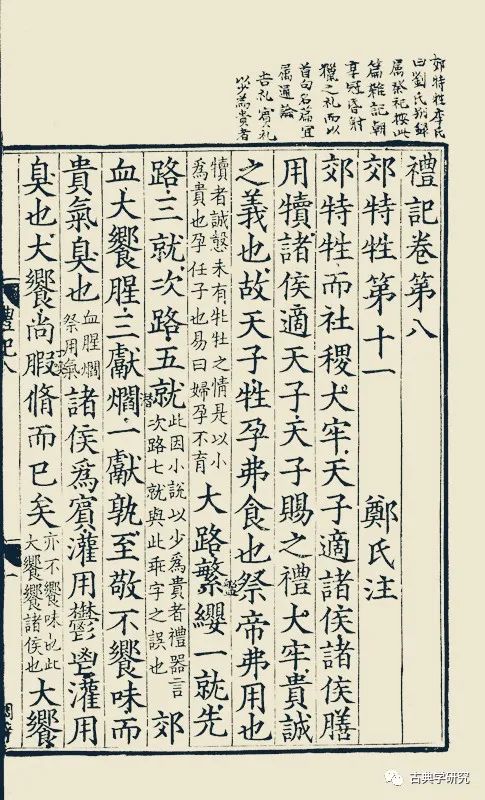

《礼记·明堂位》:命鲁公世世祀周公,以天子之礼乐。(注:同之于周,尊之也。鲁公,谓伯禽。)是以鲁君孟春乘大路,载弧韣,旗十有二旒,日月之章,祀帝于郊,配以后稷,天子之礼也。(注:孟春,建子之月,鲁之始郊日以至。大路,殷之祭天车也。弧,旌旗所以张幅也,其衣曰韣。天子之旌旗,画日月。帝,谓苍帝灵威仰也。昊天上帝,故不祭。)

《礼记·礼运》:孔子曰:“於呼哀哉!我观周道,幽、厉伤之。吾舍鲁,何适矣!”(注:政乱礼失,以为鲁尚愈。)鲁之郊、禘,非礼也,周公其衰矣!(注:非,犹失也。鲁之郊,牛口伤,鼷鼠食其角,又有四卜郊不从,是周公之道衰矣。言子孙不能奉行兴之。)

鲁国得用之礼,上文所引《明堂位》已经提到两种:1)祀周公以天子礼乐;2)祀帝于郊,配以后稷。这二者是鲁用王礼中最重要、最核心的内容。对此,需要结合郑玄对天子诸侯祭礼的认识即“禘”的四种含义方能理解。

对于郑玄的宗庙禘祫学说,马清源《构造禘祫》一文已梳理出,每一新公即位,为先君三年丧毕,祫祭于太庙,明年春禘祭(丧毕吉禘),此后以吉禘为基准计算禘祫,三年一祫,五年一禘。在宗庙禘祭上,鲁与周最主要的差异,首先当然在于祭祀对象不同,就此无需赘述。除此之外,周、鲁宗庙禘祭的礼制异同,有两点需要说明:

(一)时间相同。《宋书·礼志》载朱膺之议,引郑云:“禘以孟夏,祫以孟秋。”《明堂位》:“季夏六月,以禘礼祀周公于大庙。”郑注:“季夏,建巳之月也。禘,大祭也。”二者一言孟夏,一言季夏,然郑玄以建巳之月解经文“季夏六月”,即以天子、诸侯庙禘时间一致,于周历为六月,在夏历为四月。此说合于《王制》郑注:“祭以首时,荐以仲月。”《杂记》言鲁“七月”“有事于祖”,是因为鲁日后失礼,以周七月即建午之月禘祭:

孟献子曰:“正月日至,可以有事于上帝。七月日至,可以有事于祖。”七月而禘,献子为之也。(注:记鲁失礼所由也。孟献子,鲁大夫仲孙蔑也。鲁以周公之故,得以正月日至之后郊天,亦以始祖后稷配之。献子欲尊其祖,以郊天之月对月禘之,非也。鲁之宗庙,犹以夏时之孟月尔。《明堂位》曰:“季夏六月,以禘礼祀周公于太庙。”)

鲁礼之2)祀帝于郊,配以后稷,对应周禘②南郊祭感生帝,即以后稷配灵威仰。除二王后与鲁之外,一般诸侯不得郊天。《礼运》:“杞之郊也,禹也。宋之郊也,契也。是天子之事守也。故天子祭天地,诸侯祭社稷。”郑注“是天子之事守也”云:“先祖法度,子孙所当守。”对于鲁郊礼制,亦有两点补说:

(一)时间不同。《大传》郑注:“正岁之正月郊祭之。”《郊特牲》:“郊之祭也,迎长日之至也。”郑注:“《易说》曰:‘三王之郊,一用夏正。夏正,建寅之月也。’此言迎长日者,建卯而昼夜分,分而日长也。”《月令》:“是月也,天子乃以元日,祈谷于上帝。”郑注:“谓以上辛郊祭天也。《春秋传》曰:‘夫郊祀后稷,以祈农事。是故启蛰而郊,郊而后耕。’上帝,大微之帝也。”天子郊感生帝,用夏正建寅之月上辛。

郊之用辛也,周之始郊,日以至。(注:言日以周郊天之月而至,阳气新用事,顺之而用辛日。此说非也。郊天之月而日至,鲁礼也。三王之郊,一用夏正,鲁以无冬至祭天于圆丘之事,是以建子之月郊天,示先有事也。用辛日者,凡为人君,当齐戒自新耳。周衰礼废,儒者见周礼尽在鲁,因推鲁礼以言周事。)

郑玄以《郊特牲》上文所言“迎长日”为夏正,以此处“日以至”为周正建子之月,并破此处“周”为“鲁”,王肃等后世经学家多非郑说。郑玄“三王之郊,一用夏正”之说据《易纬》,鲁郊用周正之说据《明堂位》“孟春正月,乘大路,祀帝于郊”。

郑玄说与《左传》类似,《曲礼疏》引郑《箴膏肓》《驳异义》云:

若郑玄意,礼不当卜常祀,与《左氏》同,故郑《箴膏肓》云:“当卜祀日月尔,不当卜可祀与否。”郑又云:“以鲁之郊天,惟用周正建子之月,牲数有灾不吉,改卜后月,故或用周之二月三月,故有启蛰而郊,四月则不可。”故《驳异义》引《明堂》云:“孟春正月,乘大路,祀帝于郊。”又云:“鲁用孟春建子之月,则与天子不同明矣。鲁数失礼,牲数有灾不吉,则改卜后月。”

郑玄所驳《异义》为:

春秋公羊说:礼,郊及日皆不卜,常以正月上丁也。鲁与天子并事变礼。今成王命鲁使卜从乃郊,不从即已,下天子也。鲁以上辛郊,不敢与天子同也。

那么,周、鲁郊天在时间上的差异,到底意味着什么呢?《郊特牲》郑注:“三王之郊,一用夏正,鲁以无冬至祭天于圆丘之事,是以建子之月郊天,示先有事也。”“先有事”之语,可见于《礼记·礼器》:

君子曰:礼之近人情者,非其至者也。(注:近人情者亵,而远之者敬。)郊血,大飨腥,三献爓,一献孰。(注:郊,祭天也。大飨,祫祭先王也。三献,祭社稷五祀。一献,祭群小祀也。爓,沉肉于汤也。血、腥、爓、孰,远近备古今也。尊者先远,差降而下,至小祀,孰而已。)是故君子之于礼也,非作而致其情也。(注:作,起也。敬非己情也,所以下彼。)此有由始也。(注:有所法也。)是故七介以相见也,不然则已悫,三辞三让而至,不然则已蹙。(注:已,犹甚也。悫、蹙,愿貌,大愿则辞不见,情无由至也。)故鲁人将有事于上帝,必先有事于頖宫。(注:上帝,周所郊祀之帝,谓苍帝灵威仰也。鲁以周公之故,得郊祀上帝,与周同。先有事于頖宫,告后稷也。告之者,将以配天,先仁也。頖宫,郊之学也,《诗》所谓頖宫也,字或为郊宫。)

《郊特牲》:祭之日,王被衮以象天。(注:谓有日月星辰之象,此鲁礼也。《周礼》:“王祀昊天上帝,则服大裘而冕,祀五帝亦如之。”鲁侯之服,自衮冕而下也。)戴冕璪十有二旒,则天数也。(注:天之大数不过十二。)乘素车,贵其质也。旂十有二旒,龙章而设日月,以象天也。(注:设日月,画于旂上。素车,殷路也。鲁公之郊,用殷礼也。)天垂象,圣人则之,郊所以明天道也。(注:则,谓则之以示人也。)

《明堂位》:是以鲁君孟春乘大路,载弧韣,旗十有二旒,日月之章,祀帝于郊,配以后稷,天子之礼也。(注:孟春,建子之月,鲁之始郊日以至。大路,殷之祭天车也。弧,旌旗所以张幅也,其衣曰韣。天子之旌旗,画日月。帝,谓苍帝灵威仰也。昊天上帝,故不祭。)

郑玄以《郊特牲》所言“王礼”为鲁礼。鲁郊用衮冕,下于天子之大裘冕。用旗与天子同。用车为殷之车,因《明堂位》云:“大路,殷路也。乘路,周路也。”郑注云“鲁公之郊,用殷礼也”,鲁郊虽兼用周天子诸侯与殷礼,但如庙禘周公用殷之白牡,殷礼在鲁礼之中占据核心地位。鲁何以用殷礼?对此郑无明文。《明堂位》孔疏云:“‘牲用白牡’者,白牡殷牲,尊敬周公,不可用己代之牲,故用白牡。”文十三年《公羊传》:“周公用白牲。”何注:“白牡,殷牲也。周公死有王礼,谦不敢与文、武同也。不以夏黑牡者,谦改周之文,当以夏辟嫌也。”孔疏以鲁用殷礼为尊敬周公,用殷礼高于用周礼;何注站在三代改制的立场上,认为鲁用殷礼为鲁谦不敢与天子同,用殷礼低于用王礼。关于这两种说法的取择,郑玄诗说可以给予提示。

综合上述,不论是鲁郊天用夏正,还是鲁禘、郊时用殷礼,都体现出周鲁之间复杂的关系。将二王后纳入比较,杞、宋得郊天,“杞之郊也,禹也。宋之郊也,契也。是天子之事守也。”“天子之事守”,即“先祖法度,子孙所当守”。杞、宋之先祖曾为天子,故在周时虽为诸侯,仍可用夏、殷之王礼郊各自的感生帝与先祖(杞郊白帝白招拒以禹配,宋郊黑帝汁光纪以契配)。鲁无“天子之事守”,虽可与周同郊苍帝灵威仰以后稷配祀,但其时用周正,“示先有事”,为周郊天之傧相。与之相应,二王后之禘、郊用夏、殷王礼,而鲁非殷后,得用殷礼,究其原因,一方面是天子尊之如二王后,另一方面也是鲁自卑不敢拟于王者礼制。由此可见,在鲁用王礼之事上,郑玄作了复杂而又细腻的处理。周以周公之故,待鲁如二王后,尊之、客之。鲁用殷礼,自卑不与天子礼同;用周正,为天子郊天之所由始。其中,周、鲁之间没有绝对的、“客观的”尊卑高低之分,而是在相互的关系、在与天的关系中表示出各自的尊尊之义。郑玄对周鲁关系的这一处理,可与其对周公践位摄政的认识相互发明。

二 成王与周公:“代王”之义

周公是否称王是学术史上的一桩公案。在经学史上,这个问题既涉及霍光、王莽的合法性,也与今古文经学之争相关。在近代学术史中,这一问题又进入疑古的视野,并将出土文献纳入讨论范围。本文无意直接介入这个绵延千年的大问题,仅尝试探讨郑玄对这一问题的理解。本文认为,郑玄在天子–王这个一体两面的结构中理解周公践位摄政,与他对周鲁关系的认识可以关联起来。

一是顾颉刚先生在遗作中指出周公既执政,又称王;二是马承源先生持完全相反的意见,认为周公既未执政,更无称王;三是杨向奎先生折衷尊俎,引经据典,指出周公有摄政,但无称王。

可以发现,这几种解释的背后蕴含着同样的共识,即承认君/王–臣的二元对立结构。这一对立结构并非近代人的发明,早在宋代,二程就将这一对立当作天理:“父子君臣,常理不易。”二程认为周公从未践天子之位,只作为冢宰即天子之相处理国事,管摄众官:

问:世传成王幼,周公摄政,荀卿亦曰“履天下之籍,听天下之断”,周公果践天子之位,行天子之事乎?

曰:非也。周公位冢宰,百官总己以听之而已,安得践天子之位?

天子受命于天帝,王受命于祖先;天子与天联结的纽带为生民,王与祖先联结的纽带为继承而来的土地;天子广有四海,王权则直辖于王畿;天子最重要的品质是凝聚人心的德,而王最核心的品质则是恪守祖先成业的才。

这一分疏具有启发性,但此结论成立的前提在于承认周公称王,并非经学的视野。本文尝试从经学的角度,梳理郑玄对天子–王这一一体两面的结构以及对周公摄政一事的理解,在最终结论上与之有异。“天子”与“王”的区分,突出体现在《白虎通》中:

天子者,爵称也。爵所以称天子何?王者父天母地,为天之子也。故《援神契》曰:“天覆地载,谓之天子,上法斗极。”《钩命决》曰:“天子,爵称也。”帝王之德有优劣,所以俱称天子者何?以其俱命于天,而王治五千里内也。《尚书》曰:“天子作民父母,以为天下王。”

或称天子,或称帝王何?以为接上称天子者,明以爵事天也。接下称帝王者,得号天下至尊之称,以号令臣下也。

“天子”的字面义即“天之子”,指示的是天命所授,与一个朝代的德运相关联。“王”则意味着仁义所归往,是最高统治者个人对邦畿内臣民的治理与教化。《王制》孔疏辨明为何言“王者之制禄爵”而不言“天子之制禄爵”时有云:

《白虎通》云:“王是天子爵号。”《穀梁传》曰:“王者,仁义归往曰王,以其身有仁义,众所归往谓之王。”王者制统海内,故云“王制”,不云“天子制”也。

《伏生大传》:圣人者,民之父母也。母能生之,能食之。父能教之,能诲之。圣王曲备之者也,能生之,能食之,能教之,能诲之也。为之城郭以居之,为之宫室以处之,为之庠序学校以教诲之,为之列地制亩以饮食之。故《书》曰:“作民父母,以为天下王。”此之谓也。

区分“天子”与“王”两个面向是两汉经学的基本共识。对此,还可举出易纬《乾凿度》、何休《解诂》之说作为印证:

《乾凿度》:孔子曰:“易有君人五号:帝者,天称也;王者,美行也;天子者,爵号也;大君者,兴盛行异也;大人者,圣明德备也。”

《公羊解诂》:王者号也,德合元者称皇。孔子曰:“皇象元,逍遥术,无文字,德明谥。”德合天者称帝。河洛受瑞,可放仁义,合者称王。符瑞应,天下归往。天子者,爵称也。圣人受命,皆天所生,故谓之天子。

君天下曰“天子”,朝诸侯、分职、授政、任功,曰“予一人”。(注:皆摈者辞也。天下,谓外及四海也。今汉于蛮夷称天子,于王侯称皇帝。《觐礼》曰:“伯父实来,余一人嘉之。”余、予,古今字。)

[疏:“君天下”者,“天下”谓七千里外也。天子若接七千里外四海之诸侯,则摈者称天子以对之也。所以然者,四海难伏,宜尊名以威临之也。不言王者,以父天母地,是上天之子,又为天所命,子养下民,此尊名也。崔灵恩云:“夷狄不识王化,无有归往之义,故不称王临之也。”不云皇者,戎狄不识尊极之理,皇号,尊大也,夷狄唯知畏天,故举天子威之也。“朝诸侯”者,此谓接七千里以内诸侯也。……自“朝诸侯”以下,皆是内事,故不假以威称,但自谓“予一人”者,言我是人中之一人,与物不殊,故自谦损。《白虎通》云:“王自谓一人者,谦也,欲言己才能当一人耳,故《论语》云:‘百姓有过,在予一人。’臣下谓之‘一人’者,所以尊王者也。以天下之大,四海之内,所共尊者一人耳。”]

综合上述,在两汉经学中,天子干系天命,王者关联教化。如《曲礼》注疏显示的,郑玄接受这一区分。本文想进一步指出,基于对天子与王的区分,可以澄清郑说之中成王与周公的关系。首先,郑玄并不如二程那样,认为周公只是作为天子之相的冢宰。在郑玄的理解中,周公从摄政到归政有身份的改变。郑玄以《豳风·狼跋》言周公摄政七年后“复成王之位”之事,成王在周公居摄之时并不是完全的君的身份:

《狼跋》,美周公也。周公摄政,远则四国流言,近则王不知。周大夫美其不失其圣也。(郑笺:不失其圣者,闻流言不惑,王不知不怨,终立其志,成周之王功,致大平,复成王之位,又为之大师,终始无愆,圣德著焉。)

……公孙硕肤,赤舄几几。(笺云:公,周公也。……孙之言孙遁也。周公摄政,七年致大平,复成王之位,孙遁辟此,成公之大美。欲老,成王又留之,以为大师,履赤舄几几然。)

又《明堂位》孔疏引郑玄《箴膏肓》云:“周公归政,就臣位乃死,何得记崩?隐公见死于君位,不称薨云何?”其中提到周公复成王位后居于臣位。这表明在郑玄看来,周公摄政时不居臣位。

周公居摄,可以说是居于君位。与此相配合的是,郑玄认为周公此时可自称为王,《尚书》所记诰命中的“王若曰”都是周公自称:

《大诰》:王若曰:猷!大诰尔多邦,越尔御事。[疏:郑玄云:“王,周公也。周公居摄命大事,则权称王。”惟名与器不可假人,周公自称为王,则是不为臣矣。大圣作则,岂为是乎?]

《康诰》:周公咸勤,乃洪大诰治。[疏:郑玄以洪为代,言周公代成王诰,何故代诰而反诰王?]王若曰:孟侯,朕其弟,小子封。

孔传认为,《大诰》《康诰》中的“王若曰”皆是“周公称成王命”,而非周公自称。孔疏站在孔传的立场上,认为郑玄之说使周公僭越成王。与郑玄时代更为接近的王肃,对“王若曰”的理解也与孔传一致,而与郑玄相悖,《明堂位》孔疏有引:

天子负斧依,南乡而立。(注:天子,周公也。)[疏:以周公朝诸侯,居天子位,故云“天子,周公也”。故《大诰》云:“王若曰。”郑云:“王,谓周公居摄命大事,则权称王也。”王肃以为称成王命故称王,与郑异也。]

虽然天子不一定都是王者,但是当天子与王两个身份同时存在时,二者本应统一在一人身上。然而周公居摄一事恰恰体现了两个身份的某种分离。这种分离并不是成王对应天子,周公对应王者这么简单,如上文所引《尚书》郑注,其中有意提到周公只是“权称王”“代成王”,而不是直接称王。对于这一区分,还可举出别的例子,如郑玄《发墨守》提到,周公不同于鲁隐公:“隐为摄位,周公为摄政,虽俱相幼君,摄政与摄位异也。”鲁隐公摄位称王,当是之时,桓公全然是臣子身份。但是周公与成王的情况与此不同,周公仅“摄政”而不“摄位”。与此相应,郑玄也认为,周公作为“天子”(实际上是“王”),接受诸侯朝觐之时,所用之礼仪与真正的王者有别:

昔者周公朝诸侯于明堂之位,(注:周公摄王位,以明堂之礼仪朝诸侯也。不于宗庙,辟王也。)天子负斧依,南乡而立。(注:天子,周公也。负之言背也。斧依,为斧文屏风于户牖之间,周公于前立焉。)……此周公明堂之位也。(注:朝之礼不于此,周公权用之也。朝位之上,上近主位,尊也。)

此处经注虽概言“朝”,但其实所指为诸侯秋觐之事,因天子之位为“负斧依”,《曲礼》有言:“天子当依而立,诸侯北面而见天子曰觐。天子当宁而立,诸公东面,诸侯西面曰朝。”郑玄认为,诸侯觐天子,受挚、受享皆在庙:“秋见曰觐,一受之于庙。”周公接受诸侯朝觐之时在明堂,与天子在庙不同,这是行权之礼,为了“辟王”。

在郑玄对周公居摄一事的理解上,体现出与鲁礼学说类似的结构,其核心在于对身份的关系性理解。成王尊任周公为王者,周公之于成王仍“辟王”。成王与周公的关系,与周鲁关系之间可以建立起紧密的逻辑关联。成王尊任周公为王者,由此,鲁国确实为王者之后,周待鲁自然应如二王后,鲁国可以庙禘周公以天子礼乐,郊禘感生帝配以后稷。但从周公与鲁国的角度来说,周公并非天子,“摄政”而不“摄位”,仅为“代王”。因此鲁国在行郊禘之礼时,同样自卑不敢同于王者之后,与杞、宋的礼制有别。在结构、内容上,都能看到郑玄对周公的认识与鲁礼学说的一致和关联。

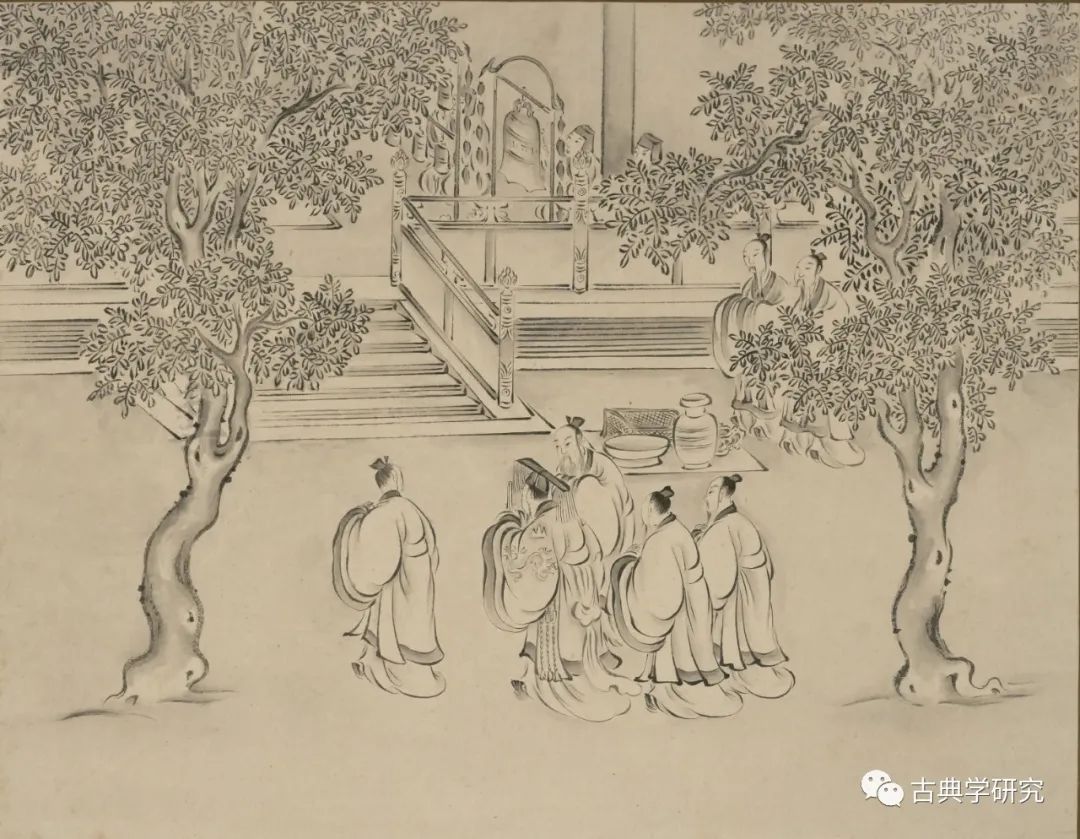

▲ 周公像,载清代《圣君及先儒图册》

余论

从历史的角度概言之,对于鲁之郊禘的问题,中唐以前的经学家多认为鲁可用天子礼,郑玄、何休、杜预、王肃、崔灵恩、皇侃皆有认可鲁用天子礼的记载。而在啖助、赵匡之后,鲁用天子之禘郊为僭礼则成为经学家的普遍共识。与之相应,宋代之后的经学家也大多认为周公摄政而不称王,自始至终一直居于臣位。这一经学判断的转变,体现的是君臣观的改变,有历史和思想的背景。此处仅简述禘礼与禘说的演变来展示这一点。曹魏及之后北朝的郊祀虽然吸收了郑玄说,将昊天上帝与五方帝都纳入皇帝祭祀的系统,但是感生帝祭祀逐渐变得不再重要。在贞观礼中,尚且规定正月祭祀感生帝含枢纽;而在显庆礼、开元礼中,正月祭祀的主体对象也变成昊天上帝,五方帝只是从祀。在禘礼学说上,中唐时期的赵匡承袭王肃说并加以发展,以禘礼“禘其祖之所自出,以其祖配之”非指以始祖配感生帝,而是以始祖配祀始祖所自出之人帝。后世经学家如王夫之、惠士奇等人理解的禘祭也都与之类似,以其只与天子的君统相关,祭祀对象是始祖所自出之人帝,其性质为宗庙祭祀。贬低感生帝,以及将禘祭理解为只与君统相关,都强调皇帝自身直接来源于最高的昊天上帝的超绝地位。落实到《白虎通义》“天子–王”一体两面的话语中,可以说作为“仁义归往”的“王”这一面向被极大削弱,一个不是皇帝却在事实上是敷政之王者的人不复有存在的可能。后世经学家否认鲁用天子礼、否认周公称王,正是这一认识的结果。郑玄所提供的则是在这一趋势发展到不可逆转之前,对天子、对皇帝的一种不同的政治构想。

作者简介

李明真,北京大学哲学系(宗教学系)博士研究生。主要研究方向为礼学、礼学史、汉唐礼制史。

延伸阅读

● 中西文明互鉴 | 杨起予:述者与作者——论郑玄与三家对《诗经·大明》中天人关系的解释纷争

●《古典学研究》新刊 | 谌祥勇:廖平“《周礼》学”的新世界图景

编辑 | 陈琳

关注我们

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。