新刊 | 李贺:潘神的祈祷

编 者 按

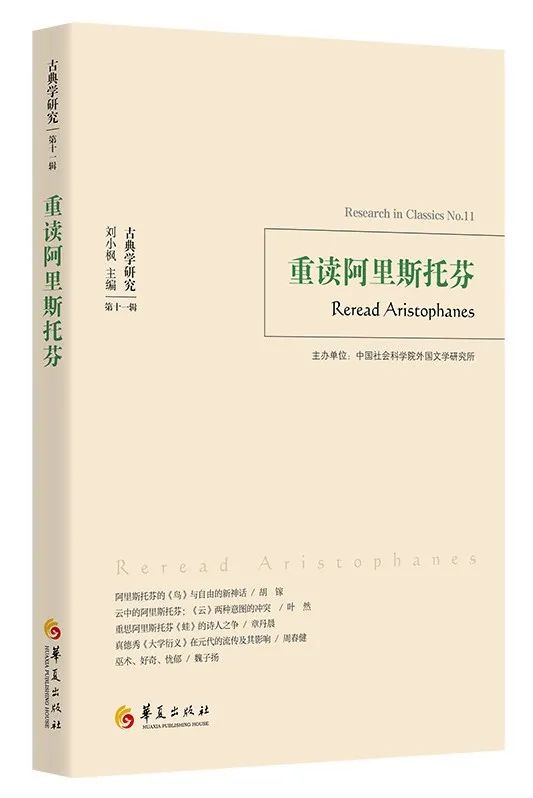

本文原题目为《潘神的祈祷——〈斐德若〉279b8-c3绎读》,刊于《古典学研究(第十一辑):重读阿里斯托芬》(刘小枫主编,贺方婴执行主编,北京:华夏出版社,2023年6月)。本次推送删去全部注释,有兴趣进一步研读的读者可参考原刊。感谢李贺博士授权“古典学研究”公号网络推送。

中国社会科学院外国文学研究所主办

李 贺

丰富内容是以某种独特的方式构成的,以至于从所有重要方面来看,这篇对话都必须称为最完整的一篇……它其实是柏拉图创作生涯的ακμή[顶峰]年代的作品。

亲爱的潘神,以及其他[寓居]这儿的神们,祈请赐予我从内心里面变得美好——无论我有何身外之物,[祈请]让它们与我的内在之物结友。但愿我把智慧之人视为富人,但愿我拥有的金子不多不少是一个明智之人能够携带和带走的那么多。(《斐德若》279b8-c3)

经历关于爱欲和修辞的对话之后,柏拉图以苏格拉底向潘神和其他在场诸神的祈祷结束《斐德若》这趟灵魂之旅。在这段祷文中,苏格拉底祈求了四件事:一,祈求从内心里面变得美好;二,祈求身外之物与内在之物和谐;三,祈求自我把智慧之人视为富人;四,祈求自己拥有的金子与明智之人的身份相匹配。自古以来,柏拉图研究汗牛充栋,但关于这段祈祷的研究却屈指可数,从赫米阿斯(Hermias)、斐奇诺(Ficino)到现代的柏拉图研究,针对这段祈祷的研究主要集中在以下几个问题:首先,为什么要向潘神祈祷?其次,这段祷文的内容是随意为之,与前面的正文无关,还是有意为之?最后,如果这段祷文不是随意而为,那么柏拉图安排这段祈祷意欲何为?

我们抛开争议及相关研究,把《斐德若》和柏拉图的其他对话视为整体,在《斐德若》内部和其所有对话之中进行文本细读,直接面对这段祷告,以下几点值得我们注意:首先是潘神,这个小神在柏拉图的对话中并不多见,这里却成为柏拉图结束整部对话的祈祷神,令人意外。毕竟柏拉图的对话形如戏剧,其开场与结尾都至关重要,尤其是在《斐德若》中,苏格拉底反复强调神的在场(230b, 237a7-9, 238c5,238d, 242b7-c, 257a)。在这样的背景下,向潘神祈祷显然是有意为之,不仅彰显潘神的在场,而且意味着潘神与今日的讨论密切相关。那么,柏拉图的这项安排意欲何为?为何潘神成为《斐德若》结束时祷告的对象?其次,苏格拉底祷告的内容也颇值得玩味。无论美、内外和谐,还是智慧、金子、明智,这些都是柏拉图哲学中常出现的语词,也是《斐德若》两部分讨论中出现过的关键概念。因此,我们显然不能脱离《斐德若》的对话内容和柏拉图的哲学体系来讨论这段祷文。最后,《斐德若》作为一部完整的对话,以这段祷文来闭幕和完成,对于《斐德若》整体来说意味着什么?接下来,我们将在文中对这些问题逐一进行分析和讨论。

一 为何是潘神?

苏格拉底为何在对话结束时选择向潘神祈祷?为何不向他之前提及的在场的缪斯等其他神祇祈祷?毕竟在《斐德若》此前的所有部分中,潘神并未作为在场神而被提及。而在其他对话中,我们也没有看到类似的向潘神祈祷的案例。但柏拉图对于神及神话的态度一向审慎,不会随意安排神的出场,那么这里潘神的在场和向他祷告就显得颇有深意。我们需要详细考察一下潘神的特质以及柏拉图在其对话中对潘神出场的安排来解读这里的祈祷。

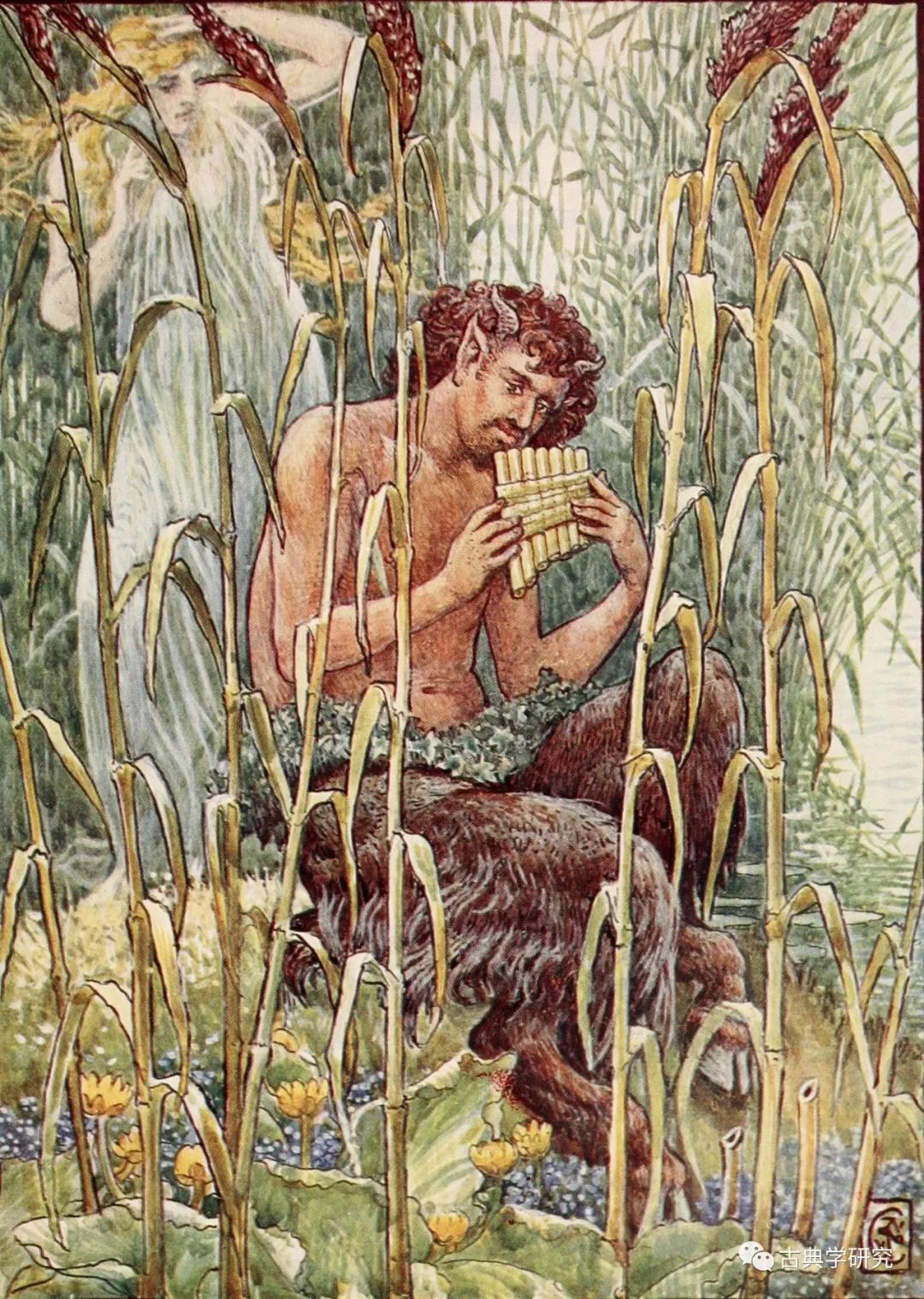

潘(Pan),古希腊语是Πάν,意思是“整全,全部”,因此,潘神又被视为普遍神。潘神最初是阿卡狄亚(Arcadia)的森林和丛林之神,后成为狄奥尼索斯的从神之一,从地方神祇进入全希腊神话谱系之中。一般认为,潘是赫尔墨斯和德律俄普斯之女所生,人面而羊身,半神半兽,浑身毛发,头上长角,有山羊的蹄子和弯鼻子,有胡须和尾巴,是希腊的森林和牧野之神。潘主管田园、森林,是牧人、猎人、养蜂者和渔夫的守护神;他是一位快乐的神,发明了芦笛,常常徜徉在山野森林之中,与神女们奏乐起舞。同时,潘是好色之神,山羊性淫,潘神又与性和生育有关,象征着旺盛的生育力。在流传的神话中,除了希罗多德的《原史》中记载他在马拉松战役时帮助雅典人大败波斯人之外,其他故事都与爱相关。潘神具有旺盛的爱欲,永远在追逐乡野间的水泽仙女(nymphs),还引诱过月亮女神塞勒涅(Selene),甚至为了庇提斯(Pitys)与北风神波瑞阿斯(Boreas)角逐。

潘神的这些基本神话特质决定了柏拉图在对话中对潘神的使用和规定,但柏拉图显然为潘神的象征意义和内涵增加了新的内容。首先,潘神是田园牧歌之神,掌管所有田园事宜,而《斐德若》是唯一发生在田园牧歌的乡下的柏拉图对话。这是苏格拉底第一次来到城外,在自然乡野之中与人交谈,但这样的交谈却并未因走出城邦而离开神的关照,相反,跟随斐德若来到自然中时,苏格拉底已经提及诸神的存在,波瑞阿斯(229c)、水泽女仙和阿喀罗俄斯(230b)、缪斯(259b5,262d3),并且苏格拉底把这部对话中的讨论和言辞都归功于在场诸神的启发(238d),即在对话的过程中,诸神始终在场。那么作为田园之神,潘神虽未被提及,却始终在场,关照着苏格拉底和斐德若的全部对话,因此,苏格拉底最后向潘神的祈祷也就顺理成章,与他之前向在场的水泽女仙、缪斯和爱若斯的祈祷一样,都是以向在场神祈祷之名总结和表达自己的哲学诉求。

潘神在《斐德若》中一共出现两次,祈祷是第二次,而第一次是在263d5。苏格拉底在开始与斐德若讨论修辞的时候,就把潘神带入对话之中:“阿喀罗俄斯的水泽仙女们,还有赫尔墨斯的儿子潘,他们在演说方面比克法洛斯的儿子吕西阿斯有技艺多啦。”这里,柏拉图显然把潘与修辞关联在一起,赋予潘神与修辞相关的属性。这是柏拉图对传统神话的补充,传统神话中没有涉及潘与修辞或演说之间的关系。潘神的修辞属性,在《克拉提洛斯》中能找到更详细的渊源。在《克拉提洛斯》中,柏拉图详细介绍了赫尔墨斯和潘,赫尔墨斯掌管文字,擅长与言辞和言说相关的事务,“与语言的力量有很大关系”(《克拉提洛斯》408a),言语指称一切(πάν)事物,而潘(Πάν)作为赫尔墨斯之子,“既是言语本身,又是言语的兄弟”,是“言说一切事物并使之循环者”(《克拉提洛斯》408d)。也就是说,根据柏拉图的解释,潘从出身来看,就自带与言说、修辞相关的属性,是言说的主体神,掌管言说,并且这种属性使潘的普遍神的属性体现在言说一切的能力方面。在《斐德若》的第二部分,苏格拉底和斐德若一直在讨论的就是修辞,“凭何种方式才能美好地言说和书写”(259e),修辞是关于言说的技艺,那么,潘作为言说之神,必然与修辞密不可分。

此外,在《克拉提洛斯》中,柏拉图还揭示了潘的另一特点,即两面性,“上半部分是精致的,下半部分是粗鲁的、好色的”(408d),这种两面性与言语本身的属性有关。潘掌管一切言说,言语指称一切事物,但言语有正确和错误之分,“正确的部分是精致的、神圣的,是居于上界的众神拥有的,而错误的部分是居于下界的凡人拥有的,是粗鲁的、好色的”(408c)。潘神的两面性即指神性与兽性兼具,这在传统神话中已有揭示,他是赫尔墨斯神与凡人结合所生,血统上来说就只具备一半神性。同时他又生就一张丑陋的人脸,而下半身完全是兽类模样。潘一方面作为神象征正义,另一方面其身体的兽性又使他荒淫无道,沉迷身体的情欲,具有旺盛的繁殖欲。这一两面特征,与《斐德若》前半部分讨论的爱欲(eros)呈现高度的结构相似性。

▲ “潘神笛子吹出的音乐是甜美悦耳的”

在讨论爱欲的部分,柏拉图呈现了两种爱欲。一种是“左的爱欲”(266a5),即“没理性的欲望掌管了冲向正确的意见,[使得这欲望]被引向了美的快乐,而且,这欲望又受到与自身同类的求身体之美的欲望的强劲驱使,并凭靠[这种欲望]引导获得胜利,从这种劲儿本身取得的名称,就被叫做爱欲”(238b-c)。这种“疯狂”的本质是肆心的欲望,即毫无理性地追逐种种快乐,尤其是生理的享乐,“左的爱欲”是生理的爱欲,也就是“恶的爱欲”,实质是欲望的无限满足,属于肆心(hubris)的一种,欲望倾向于过度,身体毫无节制地放纵。另外一种是“右的爱欲”,即哲学的爱欲,是灵魂爱美逐善的神圣欲求,显现为对智慧的热爱和追逐。“右的爱欲”,实质是“善的爱欲”,以美为对象,以灵魂的理性为主导,统御灵魂内部各个部分,实现灵魂内部的和谐,同时在回忆的过程中,灵魂的理性能力逐渐恢复,认知能力增强,爱欲者与被爱欲者在对型相的回忆中建立理性的爱欲关系,以节制为指导原则来把握自己,有规有矩,让灵魂中的非理性部分服从理性的安排,给灵魂中的理性以自由,过上爱智慧的美好生活。潘神与爱欲在两面性方面的高度相似,两者在这场爱欲对话中相得益彰。

因此,潘神作为田园牧野之神,既是《斐德若》对话发生的在场神,又与爱欲和修辞这两大主题有密不可分的关联,就理所应当地成为呈现《斐德若》前后统一性的最合适的神祇。苏格拉底向潘神祈祷,是对整部对话的总结,表明《斐德若》的统一性和完整性,也暗示了爱欲与修辞一体的特征,呈现了柏拉图建构爱欲修辞作为哲学修辞的哲学愿景。

二 祈祷的内容

明白了苏格拉底为何要以向潘神的祈祷来结束对话,接下来,我们继续探究苏格拉底祈求的内容,逐一分析。这些祈求与《斐德若》的主题有何关系,苏格拉底发出这些祈求意欲何为?苏格拉底一共向潘神祈祷了四件事:一,“祈请赐予我从内心里面变得美好”;二,祈请身外之物与内在之物结友;三,“但愿我把智慧之人视为富人”;四,“但愿我拥有的金子不多不少是一个明智之人所能携带和带走的那么多”。

首先,“祈请赐予我从内心里面变得美好”,是苏格拉底的自我期许,也是对开篇的解答:“探究我自己,看看自己是否碰巧是个什么怪兽……抑或是个更为温顺而且单纯的动物。”(230a)苏格拉底祈求成为具有内在灵魂之美的哲人。美(kalos)在《斐德若》中是爱欲的对象,是爱欲之所以实现从生理欲求到哲学爱欲的形而上学转化的关键,而灵魂之美在美的存在等级上显然具有更高的排序。在《会饮》中,爱欲在美中孕育和生产,凭借身体,也凭借灵魂(206b),但唯有凭借灵魂的生育才具有不朽的特质,因灵魂作为自动者是不朽的。灵魂不仅不朽,而且是运动的本源和开端,能够在自身内部使自我运动(《斐德若》245e),但身体则是“会死的”,依赖灵魂的运动才获得动力和生命力。所以,从存在的等级上来看,灵魂显然优于身体。在《会饮》的美的阶梯中,爱欲者在获得灵魂之美后就要扬弃身体之美。

对于苏格拉底来说,华服美食、珍馐美馔、美好的容颜、金银珠宝都属于身体享乐之美,是身外之物,属于可感世界中的虚像,在他的认知系统排序中并不具备优先性,反而是要被超越和摒弃的事物。他更看重人的本质存在——灵魂。“内在之美”,即灵魂之美,美与灵魂相结合就成为道德的善。苏格拉底希望自己拥有德性,诸如智慧、正义、节制和勇敢等。真正的爱欲是灵魂的自我运动,追逐的是型相本身,在追逐的过程中,必然会扬弃身外之物(252a),所有外在之物都必须与灵魂相契合。在真正的爱欲之中,爱者与被爱者都已卸下身体的皮囊,以灵魂相交,爱者从被爱者的形体之美看到被爱者的灵魂之美。

作为道德善的灵魂之美意味着什么?什么样的灵魂才可被称为美的灵魂?美的灵魂即完善的灵魂,与“美的灵魂”相对的是“不美的灵魂”,也即不完善的灵魂。在《斐德若》的爱欲部分,苏格拉底用了大量的篇幅(246a-257a)描述灵魂从不完善向完善转化的过程,即灵魂如何在爱欲的过程中解决自己内部三部分相互冲突的问题。“灵魂看起来就像与一堆带翅羽的马拉的马车及其御马者生长在一起的能力”(246a),柏拉图把灵魂的能力分为三部分:御马者象征理智,白马象征激情,黑马象征欲望。由于人灵魂的不完善,在面对美的对象、受到美的刺激时,灵魂的三部分产生了不同的欲望需求和反应机制:理智会克制自己的欲望,白马受羞耻的强制也追随理智,但黑马却义无反顾地想要靠近美的对象以期获得性爱的满足。爱欲从生理欲求转化为爱美、求真、致善的哲学爱欲的过程,就显现为灵魂内部的挣扎的过程,也是理智驯化黑马、实现灵魂和谐的过程。

灵魂每个部分的职能不同,作为统筹者,理智不仅能推理与判断善恶,最重要的是理智能知道什么对灵魂的每个部分及灵魂整体有益(《理想国》442c6-8)。白马的天性是服从,黑马的天性是叛逆,两者都只能看到眼前的利益,即“如何对自己有利”,而理智考量的却是对总体的灵魂来说最好的做法是什么。为了实现对整体来说最好的目标,理智会在适当的程度内考虑满足欲望的目标,确保欲望的存在合理且合规。欲望的诉求具有排他性,即欲望部分的行动只是为了满足其自身的欲求,但理智的行动则具有包容性,需要在适度满足灵魂每一部分的需求的同时达到灵魂内部的和谐。欲望遵从理智的指导,从长远来看也有利于自身,如果一味地追求欲求的满足,则会让灵魂走上不归路,灵魂的羽翼永远无法得到滋养,在轮回中打转,继续堕落下去,最终是对灵魂整体的伤害。理智关心灵魂整体的善。只有当灵魂在理智的统筹之下发挥作用时,爱者才能以理智的方式去爱欲被爱者,灵魂的羽翼才有可能重生,两者才能成为哲人。

因此,在灵魂内部建立以理智为纲、适度满足其他各部分需求的秩序,才能实现灵魂的善,也就是灵魂之美,这也是苏格拉底祈求的内在美,这是哲人的灵魂状态。

苏格拉底的第二个祈求与第一个祈求密切关联在一起,在第一个祈求里,苏格拉底祈求神赐予内在美,也即灵魂之美,灵魂拥有理智主导的内部和谐秩序。第二个祈求则转向灵魂之外,“无论我有何身外之物,[祈请]让它们与我的内在之物结友”,即哲人在祈求以灵魂的和谐为尺度,使灵魂之外的身外之物与理性灵魂保持和谐,即灵魂为身体立法,身体要服从灵魂的调配,而欲望要服从理智的安排。苏格拉底的祈求,真正的聆听者是斐德若,所以对神的祈求也是对斐德若的劝诫。斐德若本人在对话开场时呈现的是爱欲身体的状态,他听从医生阿库美诺斯的劝说走出城邦去锻炼身体,并且携带着智术师的讲辞,而且斐德若把苏格拉底也带出城邦。但在整个对话结束后,经过苏格拉底的引导,斐德若已经从对身体的爱欲转向对灵魂的爱欲,从对智术师修辞的爱欲转向对哲学修辞的爱欲。所以苏格拉底在这里再次提醒斐德若,对哲人来说,灵魂之美才是最重要的,外在之物要适应并且服从灵魂的安排。

接下来,我们把苏格拉底剩下的两个祈求放在一起更好理解。“但愿我把智慧之人视为富人,但愿我拥有的金子不多不少是一个明智之人所能携带和带走的那么多。”这里涉及哲人的两个德性:智慧与节制。

首先,哲人把智慧视为财富,这是对《斐德若》278d4-5给出的哲人定义的回应。柏拉图在《斐德若》278d4-5把哲人界定为“热爱智慧者”(φιλοσοφός),热爱智慧者居于有智慧的和没学识的之间,永远欲求智慧,且能获得部分智慧,但却不可能拥有全部智慧。因为人作为有限的存在,其理智受限于其可朽的存在,只有神才是智慧者,拥有全部智慧,且永不受损。柏拉图认为,在所有德性之中,“智慧”是首要的德性,且占比最高(《普罗泰戈拉》330a),是所有德性之中的领导者,其他德性,如勇敢、节制和正义都要凭靠智慧(《斐多》69b),从而赋予“智慧”以卓越的道德地位。这也就意味着,“智慧”不是关于具体事务的本领,而是理智的德性,担负着协调灵魂内部和谐的重任。柏拉图在《斐德若》中把灵魂的形象比作一辆马车,智慧对应的就是御马人的德性,协调灵魂内各部分的关系,统筹全局,控制灵魂的方向,掌握着主体的行动。在《欧蒂德谟》中,柏拉图表示,智慧能够使人“行事正确且永走好运”(280a),即智慧作为一种德性,对人的行动起着正面的主导作用,而这种主导力来源于“知识”。知识能够给予正确的行为规范,指导人行为处事皆在方寸之间,因此给人带来好运。因此,作为热爱智慧者,哲人把智慧视为财富,以获得智慧为生命中最为可贵之事。

但哲人作为有限者,拥有的财富即智慧是有限的,要遵循节制的德性。苏格拉底以金子比拟财富,也就是智慧,他对自我的期待是希望能够拥有“不多不少”的智慧,“不多不少”就是节制。苏格拉底在《斐德若》中的第一篇爱欲演说中,就强调灵魂拥有两种内在法则:天生对诸快乐的欲望和习得的趋向最好之物的意见。欲望会毫无理性地导向种种快乐,这是“左的爱欲”,而“当趋向最好之物的意见凭靠理性引领和掌权时,这种权力的名称就叫节制”(237e)。节制是理性的基本法则,爱智慧之人是理性之人。虽然智慧之珍贵无与伦比,但苏格拉底对智慧的渴望和追逐没有超越节制的德性,因为这是人的有限性所决定的现实。对柏拉图来说,神才完全拥有智慧且拥有绝对的智慧。哲人作为爱智慧者,虽然拥有智慧,但不拥有所有的智慧,哪怕他热爱所有的智慧,也不能完全得到。柏拉图坚持人与神的区别,与自认拥有全部智慧的智者判然有别。爱欲的激情和狂热容易让人丧失尺度,但以理性为纲的哲人的灵魂不会违背节制的原则。哲学的爱欲是节制之爱,在灵魂马车的神话中,柏拉图描述御马者看到美的男孩时,“便回忆起那些美的自然[天性],随之就看到这自然[天性]已经与节制一起踏上神像基座”(254b)。理智对美的欣赏与观照维持着节制的尺度,才能控制欲望的肆无忌惮,形成对欲望的约束,建构和谐的灵魂秩序。

苏格拉底祈求的这四件事都是成为哲人的必要条件,在逻辑上呈现出层层递进的关系。在《斐德若》中,哲人在爱欲美的过程中,对美的追逐内化为灵魂之美、灵魂之完善的追求,从而实现以理智为纲,统筹规划激情和欲望部分的和谐秩序,这是哲人生成的内在要求。哲人生成的外在要求则是其外部要与内在灵魂保持和谐,服从灵魂的安排。在灵魂完善且内外相协的前提下,哲人得以生成,哲人的核心要素是热爱智慧,智慧是哲人最宝贵的德性。但哲人对智慧的获得却不是无穷尽的,要符合节制的要求,只有这样,哲人的形象才得以最终确认。

▲ 苏格拉底和朋友们,约翰·拉·法吉 绘,约1903年

三 哲学的修辞——爱欲与修辞的统一

向潘神的祈祷不是苏格拉底在《斐德若》中唯一的哲学祈祷,他一共祈求了三次。第一次是在悔罪诗结束时,苏格拉底曾向爱若斯神祈祷,他祈求爱若斯神“别一怒之下收回或废掉您已经赐予我的爱欲术,愿您赐予我的爱欲术让我在美人们面前比现在更值……[求您]让他转向热爱智慧吧……为了爱欲一心一意用热爱智慧的言辞打造生活”(257b),这次祈祷与向潘神的祈祷一样,都是围绕着成为热爱智慧的哲人祈求了四件事,但承上启下,既总结了爱欲作为哲学爱欲的重要性,又开启了关于“热爱智慧的言辞”的开场。第二次祈求是在描述“热爱智慧的言辞”之后,苏格拉底“祈求你和我应该成为这样品质的人”(278b)。向潘神的祈祷是第三次。在这三次祈祷中,苏格拉底祈祷了相同的内容:热爱智慧的爱欲与修辞,即哲学的爱欲与修辞。这也是《斐德若》的核心主题:建构爱欲与修辞相统一的哲学修辞,这是《斐德若》前后的统一性之所在,也是最后苏格拉底选择向潘神祈祷的深意。

前面已经论述过,潘神既与言辞相关,又与爱若斯相关,是统一对话主题的神祇。柏拉图在对话末尾潘神的祈祷是对两大主题的综合,呈现了《斐德若》自身的统一性。这种统一性表现在爱欲与修辞两大主题在对话中的相互交错,而且无论是哲学的爱欲还是修辞,都具有明确的灵魂性特征,且最终都指向爱智慧的修行。正如弗里德兰德(Friedländer)所说,哲学是最高形式的爱,也是最高形式的修辞。哲学的修辞就是“为了爱欲一心一意用热爱智慧的言辞打造生活”,而言辞之所以具有这样的特质,在于关于言辞的技艺——修辞术是某种凭言说引导灵魂(psychagogia)的技艺(261a)。

哲学的修辞是柏拉图针对当时流行的智术师修辞所提出的用哲学改造修辞的成果。哲学的修辞以知识为前提,以辩证法为核心,旨在通过言说引导灵魂走向哲学之路。

首先,哲学的修辞以真实为前提,真实即“关于事物的真实”,是“对事物的自然的研究”(270a),这是哲学修辞的本体论和认识论基础。相对来说,智术师修辞与知识无关,凭借的是“看起来如此的东西”(260a),只是一种说服的技巧,其目的不在于传达知识,而在于说服,使言说者“在那些没有知识的人眼中显得比那些实际拥有知识的人更有知识”(《高尔吉亚》459c),这是一种欺骗。

其次,哲学的修辞诉诸于辩证法的演绎,使用分析与综合的方法保证修辞术的论辩合理性。所谓分析,即“有能力按其自然生长的关节处依据形相切开这个[与自身融贯一致的东西]”(265e),是由一而多的能力,通过解剖细细澄清,使条理清晰,把事物的真实彰显出来。所谓综合,即“统观分散在各处的东西,然后把它们领进一个型相,以便通过界定每一个具体的东西搞清楚自己想要教诲的无论什么内容”,是由多到一的能力,重点在于从杂多之中看到共相,由此才能方便梳理规划,统一界定,才能言之有物。辩证法的规则考察的是修辞主体的辩证思维能力,由一而多,再由多到一,反复地思考论证,不落痕迹,使讲辞条理清晰,论证有力,才能实现说服的目的。智术师的修辞则诉诸情感的操控,运用各种修辞技巧和表演技巧迎合听众的心理诉求,煽动听众的情绪,奉承迎合,取悦大众,本质是一种“奉承的修辞术”(《高尔吉亚》503a)。

最后,哲学的修辞是某种凭言说引导灵魂的技艺(261a、271d),旨在运用言辞去说服、引导灵魂走上爱智慧的道路。柏拉图用医术和修辞术做类比,医术以身体为对象,而修辞术以灵魂为对象,医术能通过药物和事物给身体带来健康和强健,而修辞术则“应用理性和符合礼法的生活习惯[给灵魂]传递你兴许希望的那种说服和德性”。

要想引导灵魂,首先要识别灵魂的天性,认识灵魂的真实,要“尽可能准确地勾画灵魂”。灵魂是单一的整全的存在(270c)。就医学来说,仅仅知道药物的作用或者某些药方并不能使某人成为医生,还需要知道药物的应用对象,何时需要药物以及需要多少,这些都属于医生的技艺。同样,对修辞术来说,修辞学家不仅要知道修辞术的目的是引导灵魂,还要知道修辞术适用的对象和如何使用修辞术才能有效引导灵魂,以及该引导灵魂去往何处。这里也就解释了,在翻案诗中,在讨论爱欲问题之前,苏格拉底为何首先论证了灵魂的不朽本质和自动者的天性。灵魂是爱欲问题发生的本体论基础,只有搞清楚了灵魂的真正的存在,才能为爱欲的发生和转化提供根据。在此基础上,要弄清楚灵魂的动力因和目的因,即“天生凭靠什么对什么起作用,或者天生因什么而受到什么作用”。灵魂作为自动者,是所有运动的原因,也是所有运动的归宿。爱欲是一种灵魂的自我运动,是灵魂向下的坠落和向上的回归运动。

不仅如此,还要运用分析和综合的辩证法对灵魂和言辞分别进行“分门别类,搞清楚每类灵魂受[每类言辞]影响的原因”(271b),从而针对不同的灵魂发表不同的言辞,同时考虑适合的时机、方式方法和技巧,起到引导的作用。柏拉图既承认灵魂的整全,也承认个体灵魂的多样性,针对不同的灵魂,要选择不同的言辞进行引导,即根据每个人的天性去选择不同的教育方式和教育内容。这也解释了,为什么苏格拉底在面对不同对话者时,选取的对话内容和对话方式都不同,因为每个对话者都是独立的灵魂,只有借助有针对性的引导才能使之走上正确的道路。就斐德若来说,他热爱言辞的天性早在对话的开篇就呈现出来(228a),这是爱欲对话展开的原因,也是苏格拉底的识人之明。正因为斐德若具有这样的天性,所以与他讨论爱欲问题和修辞问题才相得益彰,也正是基于这样的天性,他才能够被引导走上爱智慧之路。

▲ 苏格拉底教导年轻人,莫拉 绘

苏格拉底是真的祈求神赐予礼物吗?不是。真正在场的听者是斐德若,苏格拉底是借神之名来劝诫斐德若走上哲学的道路,只是这种劝诫以向神祈愿的传统方式呈现。赫米阿斯曾指出,苏格拉底作为一位教育者具有因材施教的特性,他面对不同的年轻人,会根据他们自身天性的不同,采取不同的教育策略,引导他们走向哲学。在《斐德若》中,斐德若被塑造为年轻人的形象,无论其真实年龄如何。在这部对话中,柏拉图希望呈现的斐德若是个尚未受到正确引导的年轻人,他的激情和热爱指向不加区分地修辞,还有对身体感受的关注。在与苏格拉底相遇之前,斐德若的立身与生活法则来自医生和修辞学家。他服从医生的指令,去城外散步颐养身体,随身携带修辞学家的文章手稿以陶冶灵魂。这是斐德若的特征:第一,充满激情和欲望;第二,热爱言辞;第三:关注身体的感受。斐德若自始至终呈现出爱欲言辞的天性。相应地,苏格拉底也呈现出三种天性:第一,充满激情与欲望;第二,热爱言辞(228b,a passion for listening to discourses [λόγος] );第三,热爱学习(230d,a lover of learning)。

结 语

作者简介

李贺,中国社会科学院研究生院和波恩大学联合培养哲学博士,中国社会科学院外国文学研究所在站博士后,主要从事西方古代哲学和美学研究。

延伸阅读

▲ 点击图片 购买图书

● 新刊 | 胡镓:阿里斯托芬的《鸟》与自由的新神话

● 樊黎 | 柏拉图的人性论:《斐德若》论人类灵魂的起源

编辑│柳燕

关注我们

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。