新刊│程茜雯:阿里斯托芬和他的弟子路吉阿诺斯

编 者 按

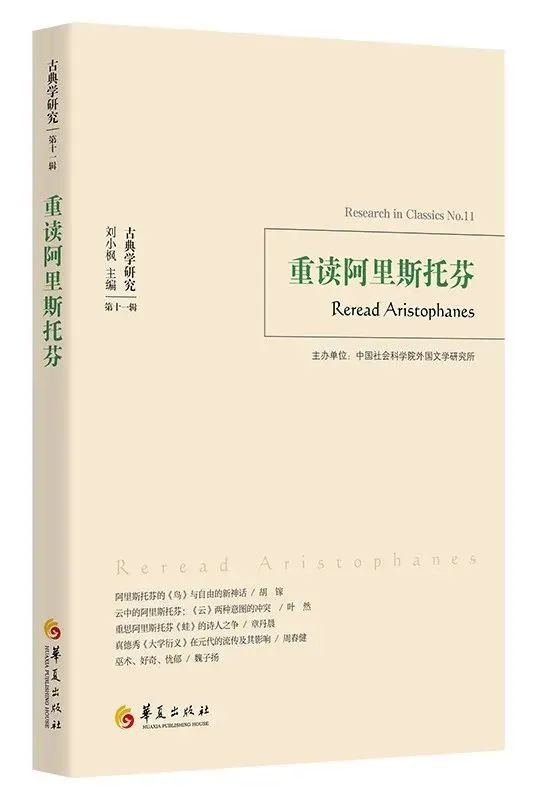

本文原载《古典学研究(第十一辑):重读阿里斯托芬》(刘小枫主编,贺方婴执行主编,北京:华夏出版社,2023年6月),注释从略。感谢程茜雯博士授权“古典学研究”公号网络推送。

中国社会科学院外国文学研究所主办

看来,维兰德看重的是阿里斯托芬和路吉阿诺斯通过批评和讽刺来实现纠正或惩罚的意图,他们二人纠正和惩罚的,便是某种思想的狂热。像这师徒二人这样“聪明而冷漠的头脑”(《路吉阿诺斯全集》卷一, S. 21),最适合去抵制狂热。在他这位德语译者的语境中,这狂热便是以康德的《纯粹理性批判》(Kritik der reinen Vernunft)为代表的一种蔓衍开来的哲学毒素,这一毒素对民众的日常生活危害甚重。

阿里斯托芬作为古希腊旧谐剧硕果仅存的人物,代表谐剧能够到达的巅峰。遗憾的是,除了同时代的旧谐剧作家欧珀利斯(Eupolis)、克拉提诺斯(Cratinus)的残篇断章,我们似乎再难见到某种作品包含纯粹的阿里斯托芬精神。

▲ 维兰德(Christoph Martin Wieland,1733-1813)

维兰德作为将阿里斯托芬和路吉阿诺斯师徒二人的作品翻译成德语的第一人,可谓是慧眼识珠,披沙拣金。因为阿里斯托芬即便在路吉阿诺斯生活的时代也非主流,事实上新谐剧作家米南德要比他流行得多。令人惊讶的是,路吉阿诺斯偏偏选择学习这位不那么“主旋律”的旧谐剧作家,成为他精神上的弟子。

贺拉斯(维兰德后来把他的作品也译为德文)虽然宣称“旧谐剧从直言下降为谩骂攻击”,他也的确以米南德式的道德说教改变了阿里斯托芬式的谩骂,不过阿里斯托芬的影子仍然在他的作品中时隐时现。

相较之下,阿里斯托芬在路吉阿诺斯的时代不受重视,譬如他同时代的泡萨尼阿斯(Pausanias)在雅典剧院的门口看到欧里庇得斯和索福克勒斯的雕像,立在那里的谐剧作家却仅有米南德一人。按照马鲁(H. I. Marrou)的说法,米南德一直都是希腊修辞术教师最欣赏的谐剧作家,直到罗马帝国末期,对阿里斯托芬的研读才迎头赶上。

路吉阿诺斯的前辈普鲁塔克的文章《阿里斯托芬和米南德的比较》(Comparison of Aristophanes and Menander)中表达的观点可以代表当时多数有教养者(pepaideumenoi)对二者的态度。

除了路吉阿诺斯,第二代智术师对阿里斯托芬的推崇仅限于使用纯粹的阿提卡方言创作谐剧。由于旧谐剧表演已在舞台上消失,阿里斯托芬的戏剧文本或故事沦落到与一些讽刺或笑话故事同等地位,不过是一些可资阅读的材料而己。

在这样的时代环境中,路吉阿诺斯居然奉阿里斯托芬为师,在精神上承袭阿里斯托芬的衣钵,而绝非仅仅借用其讽刺技艺或母题,这就更引人深思了。路吉阿诺斯明确提及阿里斯托芬的地方并不多,并非如亚里士多德论述肃剧一样论述阿里斯托芬的旧谐剧,但他的只言片语极为关键,认知极为精准。在他写作生涯的两次文体转向中,阿里斯托芬的旧谐剧精神承担了最为重要的角色。

叙利亚行省的小镇萨摩萨塔出身的路吉阿诺斯是个野心勃勃的人,他接受了帝国主流的修辞术教育,与同时代其他追求荣誉的演说家一样游学演说,兼授修辞术课程。他的演说未入希腊人的法眼,却在高卢大获全胜,让他名利双收,衣锦还乡。此后,路吉阿诺斯厌倦了早先给他带来荣誉的修辞术,很快便举家移居雅典。

从这些风暴般的场景和诉讼中抽身而出……去学园或者吕喀昂,和有德性的“对话体”(哲学对话)一边漫步一边静静地交谈,不需要任何赞美和掌声(《路吉阿诺斯》卷三, 页144-145)。

确切地说,从修辞术转向哲学对话是路吉阿诺斯的第一次转向,其代表作是模仿柏拉图的《斐德若》和《普罗塔戈拉》创作的《赫尔墨提姆斯》(Hermotimus)。

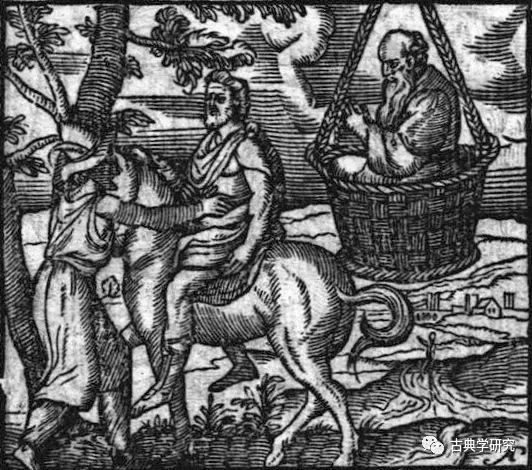

这个人对我行的不义和侮辱是这样的。我曾经十分威严,沉思关于神、自然和宇宙运转的事情,漫步在云层之上的空中,在那里“宙斯驾着飞翔的马车”疾驰而过。他把我拉下来,骑在“天的背上”,扯坏了我的翅膀,把我拽到了和凡人一样的地面上。更有甚者,他把我可敬的肃剧面具拿走,还给我戴上了另一个谐剧的、像萨图尔(Satyr)一样滑稽可笑的面具。然后他随意地把我与笑话和讽刺关在一起,还有犬儒主义者、欧珀利斯和阿里斯托芬,这些可怕的人,他们嘲笑所有神圣的事物、讽刺所有正义的事情。(《路吉阿诺斯》卷三,页144-147)

如此看来,路吉阿诺斯是要用犬儒主义和旧谐剧的笑话和讽刺将沉思的哲学对话从天上拉下来,就像苏格拉底将哲学从天上拽到地面上,用这个戴着谐剧面具的新对话体“嘲笑所有神圣的事物,讽刺所有正义的事情”,这是路吉阿诺斯的第二次转向。

在另一篇自述文体的作品《文坛的普罗米修斯》(To One Who Said "You're a Prometheus in Words")中,路吉阿诺斯对谐剧对话体作了更明确的论述,也就是维兰德的论述所由出处:

对话体是索居斗室寂寞无聊的消遣,至多是二三知己漫步廊下的闲谈;谐剧则是酒神掌中之珠,她出没于剧场之中,与酒神一起找乐子,放诞不羁,笑谑成性,高兴时就随着笛声起舞,说不定要跨上狂歌险韵的骏马,给对话体的朋友们加上诨名,管他们叫空谈家、幻想家等。她最喜欢的作乐,就是愚弄他们,让他们沉浸在酒神式的自由中,描写他们腾空御虚与云彩混在一起,或者描写他们测量一个蚤子跳起的高度,这就是从那云彩之中发出的微妙话语。然而,对话体呢,把他的对话看得十分严肃,点谛宇宙人生的大道理,用音乐上的术语来说,他们是从最高音调落到最低音调,历尽音阶的两极。就是很不和谐的这一对,我冒险使他们结成伴侣,尽管这真是一段最不温和且难以容忍的关系。

作为对《双重审判》的补充,路吉阿诺斯在这段描述中言明了对哲学对话体和谐剧的基本认知,也解释了自己为这两种文体确立的定义,他的野心是要将这两种没有天然关系的文体结为佳偶。

它是浑然一体的谐剧;可笑之事无所不在;严肃之事只以可笑的面目出现;严肃寓于可笑之中。阿里斯托芬频繁破坏戏剧的假象(dramatic illusion),因为破坏了戏剧的假象,观众就觉得可笑,从而增加了谐剧的效果;但他从来不破坏甚或只是削弱谐剧的假象……人们怎么可能以可笑的方式表现不义者的失败而不使正义者的胜利和胜利的正义者本人显得可笑?人们怎么可能表现正义者而不破坏谐剧的总体效果?阿里斯托芬通过表现正义者的胜利,或者说,通过把不义对正义的嘲笑表现为其他性质的嘲笑,从而解决了这个难题。(《苏格拉底与阿里斯托芬》,页34)

为了使正义者和正义者的胜利符合谐剧的效果,阿里斯托芬笔下的正义者本身表现出的滑稽形象和受到的嘲讽与任何其他人和事一样多。他用四种“不雅訾言”,即“流言或诽谤”“淫言秽语”“对肃剧的戏仿”和“亵渎神灵”的话语(《苏格拉底与阿里斯托芬》,页80)来使他笔下这些“不可能性”更显得滑稽可笑。这四种“不雅訾言”,唯“淫言秽语”在路吉阿诺斯的作品中表现更为委婉外,其余三种俯拾皆是。

那是节日的习惯如此,也是与那时候相适合的。我以为实际上嘲笑并没有什么害处,它反使得那美的物事因此更显得灿烂夺目,好像是金子经过了陶铸一样。

这是路吉阿诺斯对老师谐剧精神的理解。留存至今的阿里斯托芬谐剧有11部,至少有7部在路吉阿诺斯的作品中有明显的引用和借鉴,分别是《阿卡奈人》(The Acharnians)、《骑士》(The Knights)、《云》、《和平》(Peace)、《鸟》(The Birds)、《蛙》(Frogs)和《财神》(Plutus),其中最为重要的是《云》。

黑格尔在《哲学史讲演录》中郑重其事地表示,阿里斯托芬的“一切都有非常深刻的理由,他的诙谐,是以深刻的严肃性为基础的”,他认为,“一种尖刻的机智,如果不是着实的,不是以事物本身中所存在的矛盾为根据的,就是一种可怜的机智”,这也解释了为何阿里斯托芬的旧谐剧达到了后世谐剧和讽刺作品皆无法企及的高度。

黑格尔还给了阿里斯托芬一个更高的评价:“从他所有的剧本中,可以看出他是一个多么彻底深刻的爱国者——一个高尚、卓越的真正雅典公民。”这位雅典公民对自己的友人苏格拉底的态度十分复杂,他既能够看到其思想炫目的高度,却又对这一高度可能对城邦传统造成的危险了然于胸。于是,作为一个高尚的、卓越的、深刻的爱国者,阿里斯托芬将苏格拉底代表的新式教育和自然哲学与城邦传统之间的根本矛盾作为根据,创作了《云》。

他认识到苏格拉底的辩证法的消极方面,并且(当然是以他自己的方式)用这样有力的笔触把它表达了出来。因为在苏格拉底的方法中,最后决定永远是放到主题里面,放到良心里面的;可是如果在一种情况之下,良心是坏的,那么斯特瑞普西阿得斯(Strepsiades)的故事就一定要重演了。(《哲学史讲演录》第二卷,页79)

没有完成苏格拉底教育的父亲斯特瑞普西阿得斯一开始接受苏格拉底的教诲,虽天资愚钝、头脑昏聩,但他也凭借在思想所待了几天学到的那点东西成功使债务一笔勾销,甚至被儿子那番儿子打老子实乃正义之举的言辞说服,直到儿子认为儿子打母亲同样正当,他才认为完成苏格拉底教育的儿子是完全败坏了。

斯特瑞普西阿得斯虽然不拒斥利用苏格拉底的歪理为自己的利益(逃债)反对城邦的法律,但他不能接受这一歪理对家庭可能产生的败坏。这位父亲归根结底没有从本质上接受苏格拉底之教诲对诸神和法律的蔑视,他儿子则完全接受了这一点。斐狄庇得斯“没有依靠先在的法律或权威强制实施禁止殴打父亲之类的法律”,因此“他不受任何制约,他可以劝说同代人,制定一条新的法律,允许殴打父亲”(《苏格拉底与阿里斯托芬》,页44)。

这就是黑格尔所说的苏格拉底探讨哲学的方式危险的一面,即意识对自在的神圣礼法的对抗性,这也同样是施特劳斯的认知。

以斯特瑞普西阿得斯和斐狄庇得斯各自接受的教育和他们的态度出发来看正理与歪理的争辩,斯特瑞普西阿得斯代表居于正理和歪理之间的立场,斐狄庇得斯则因袭歪理的立场。

正理自称宣告正义的事情,老朽守旧;歪理大胆,邀请他的跟随者从法律回归本性,服从诸神的意志去做他们做的事情(如宙斯推翻父亲,且性生活放荡),而非他们要求人做的事情。

歪理“跳跃、欢笑、不以任何东西为羞耻”的生活更能体现阿里斯托芬谐剧的精神。正理的生活方式所遵循的是,“一个人如果生活放荡就会声名狼藉”,然而这一逻辑却得不到“演说家、肃剧诗人的支持,甚至得不到大众的支持”(《苏格拉底与阿里斯托芬》,页44),因为他们中的大多数就是声名狼藉的。

施特劳斯认为,苏格拉底的生活方式既不等于正理,也不等于歪理。因为他的生活不像斐狄庇得斯一样跳跃欢笑,而是如正理一样朴素节制。但同时,以正理为依托的城邦又完全容不下他的生活方式。

苏格拉底却“有着纯理论家的缺点”,他要通过正理与歪理的对驳去理解纯粹理论意义上的理本身,即如黑格尔所说,要通过独立的思考将理本身立为不同于城邦礼法这种存在物的抽象之物,在自我之中得到理解,却“忘了那种作为家庭基石因此也是城邦基石的无理(alogon)的力量”,“忘记了那种力是城邦的最高的理(ultima ratio),是城邦的终极的理”(《苏格拉底与阿里斯托芬》,页50)。

作为最杰出的谐剧作家,阿里斯托芬虽不一定能完全理解苏格拉底的教育和哲学,抑或说,他批判和嘲讽的是尚未开启第二次远航的苏格拉底,但他敏锐地嗅到这一新式教育的危险性与智术师无异。故此,对早期苏格拉底的批判,也暗中攻击了苏格拉底对话中本就批判过的智术师。

阿里斯托芬的批判有极强的时代特征,以雅典的政治事实为背景,也兼具普适意义,因为城邦共同体的礼法总会受到上述“理”的挑战,在路吉阿诺斯的时代也不例外。

全文的内容分别叫卖毕达哥拉斯、第欧根尼、阿里斯提珀斯、德谟克利特、赫拉克利特、苏格拉底、伊壁鸠鲁、克吕西珀斯、逍遥学派和怀疑主义的哲学。

每一位人物的拍卖都是对这一学派的微缩展示,包括人物的性格、轶事、哲学论点等,遍布得自其时诸哲学学派主题(topoi)库的微妙讽刺。哲学作为古典时期探问宇宙和人世真相的载体,发展到罗马帝国时期,已经沦落到市场上成为商品,人们可以随意对诸种哲学商品所代表的生活加以选择,正如斯特瑞普西阿得斯和斐狄庇得斯能够自由选择是否接受苏格拉底的教育。

《渔夫》是《拍卖学派》的续篇,明显模仿阿里斯托芬的《阿卡奈人》和《蛙》。

创造这场拍卖的作者路吉阿诺斯引得诸哲学学派的创始人恼火不已,于是古典哲人们便都向冥王请假还阳,要去向作者问罪。路吉阿诺斯以本名申辩,差点像《阿卡奈人》中的狄开俄波利斯(Dicaeopolis)一样被这群还阳人用石头砸死,便提议找爱智女神作评判(他在此作的后半部分以“直言人”[Parrysiades]自称),由哲学家们推举出一位人物(第欧根尼)向他提出控诉,他为自己申辩。

直言人自然成功脱罪,这是第一部分的剧情;接下来的第二部分剧情与前文略微有些脱节,直言人用无花果和黄金作为诱饵,在山上垂钓,钓到的尽是些伪爱智者,爱智女神便吩咐直言人和“检察”之神以花环和烙印来区分其中的真伪爱智者,对话以直言人和“检察”之神的商议作结。

路吉阿诺斯在《拍卖学派》中把各哲学学派的先哲放到市场上拍卖,这一行为直接引发《渔夫》中的情节。古代哲人要把拍卖他们的路吉阿诺斯砸死,他的化身直言要采取行动解决这个问题。对话以阿里斯托芬式的胜利场景作结,直言者使现实中不可能发生的事情成真:他用无花果干和金子作为诱饵垂钓,使伪哲学家上钩,并以佩戴花环和在身上打上烙印的方式将真伪哲学家明确区分开,令普通人能迅速凭借肉眼甄别出伪爱智者和伪哲学家。

这篇对话中有两次对峙,第一次是古代哲人与路吉阿诺斯的对峙,直言者自我辩护成功,获得他们的信任;第二次是直言者与伪哲学家的对峙,直言者再次成功使他们上钩。如果说路吉阿诺斯和古代哲人站在同一阵营,代表谐剧中的正义者和胜利者,那么伪哲学家就是非正义者,二者都受到作者讽刺炮火的攻击。

在《拍卖学派》中,路吉阿诺斯展现了买主们面对不同哲学生活的三种不同态度,表明即便对于真正的爱智者和真正的哲学本身,他也充满与阿里斯托芬一样的疑虑。

在这三种买主中,第一种由于智识的单纯,不理解哲学家的说法,因而没有受到哲学的触动,只想买他们来做劳力使用,比如第欧根尼的买主便表示“你可以充当一个船夫或是园丁”(《周作人译文全集》,页577)。

第二种受到哲学家的影响,准备买他来向他请教,比如苏格拉底的买主是为了他的“智慧和锐利的眼光”(周作人,页581),逍遥学派的买主认为他所说的是“极其庄严和有益的知识”(《周作人译文全集》,页588),

第三种买主在第二种的基础上能对哲学家有所反驳,如廊下派克律西珀斯的买主,但最终还是被他的三段论蛊惑,将他买了回去。

如此看来,路吉阿诺斯认为人们对哲学思想的接受有高下之分,这一高下之分推动他们各自做不同的选择,自然也会产生不同的结果。若像第二种买主一样,能真正透过“智慧和锐利的眼光”理解那“极其庄严和有益的知识”,自然最好;若像第一种买主一样,因为直率简单的思想不会为哲学说辞所动,也没有什么大问题;但如果像第三种买主一样,自以为有知且不知节制,终被哲学所惑,便不仅得不到深度思考的收获,还会受哲学“毒害”,招致祸患。

路吉阿诺斯没有描写三种买主各自将不同的哲学学派买回去之后的生活,隐去他的斯特瑞普西阿得斯和斐狄庇得斯在接受苏格拉底教育之后的情节,但他的疑虑已经表现得十分明显,这在他从修辞术转向哲学对话时所写的唯一哲学对话《赫尔墨提姆斯》中已早有端倪。

以对话的主人公之一赫尔墨提姆斯(Hermotimus)为题的这篇对话,是路吉阿诺斯模仿苏格拉底问答法对哲学本身提出的诘问,诘问者是他的谐剧对话中经常出现的代言者吕西努斯(Lycinus)。赫尔墨提姆斯年逾六十,已跟随廊下派的哲学教师修习二十年,却声称自己仍在哲学之峰的山脚下。

吕西努斯对赫尔墨提姆斯提出一连串问题:哲学给了什么应许?哲学真理是否可以获得?追求哲学真理的生活是否值得?

赫尔墨提姆斯给出一个看似符合古典之义的回答,实则未能勘破本相。他想要获得哲学声称的全部好处,智慧、勇气、美和正义本身,以及知晓一切事物本质的知识,然后像赫拉克勒斯抛弃母亲有朽的部分升入神界一样,以哲学的火“把我们攀登者身上那些其余人类错误追求的东西剥除”,却因为自己急切却不够审慎的渴望,跟错了老师,错信了伪哲学家。不仅如此,按照吕西努斯的说法,在人的有生之年将所有的哲学学派全数探究一番,对其哲学教义全数深入研讨,最后再择定正确的选择,本就是不可能实现的妄想。

赫尔墨提姆斯便是《拍卖学派》中的第三种买主,也是最为危险的一种。他们意图不“悲惨地湮灭于庸众之中”,而“通过哲学寻找幸福”(《路吉阿诺斯》卷六,页260-263)。当他们自以为掌握了哲学真理,并将其作为真理宣之于口,乃至传递给大众,自诩“余生都会过着绝妙的生活,且从他们所在的高处俯瞰着如同蚂蚁一般的人类”(《路吉阿诺斯》卷六,页268-269),就会以倨傲之心藐视城邦或帝国的传统礼法,对自己和其他民众的日常生活造成极大的危害。

为此,吕西努斯告诫赫尔墨提姆斯,放弃虚妄的哲学追求,不要再对沉思生活所应允的幸福抱有执念,不再“发明夸张的幻景,期望着无法达到之物”,而转向“能够使你将全副思想放在平凡的生活琐碎上的修习”(《路吉阿诺斯》卷六,页394-395)。

路吉阿诺斯像阿里斯托芬将斯特瑞普西阿得斯拉回雅典城邦的礼法一样,打断了赫尔墨提姆斯接受的哲学教育,把他拽回人世的日常生活,告诉他,普通人能过的最好生活就是在常识(即城邦礼法)的指导下各司其职,遵守最日常的生活立下的规约,并让他像斯特瑞普西阿得斯一样迷途知返,阻止他成为斐狄庇得斯。

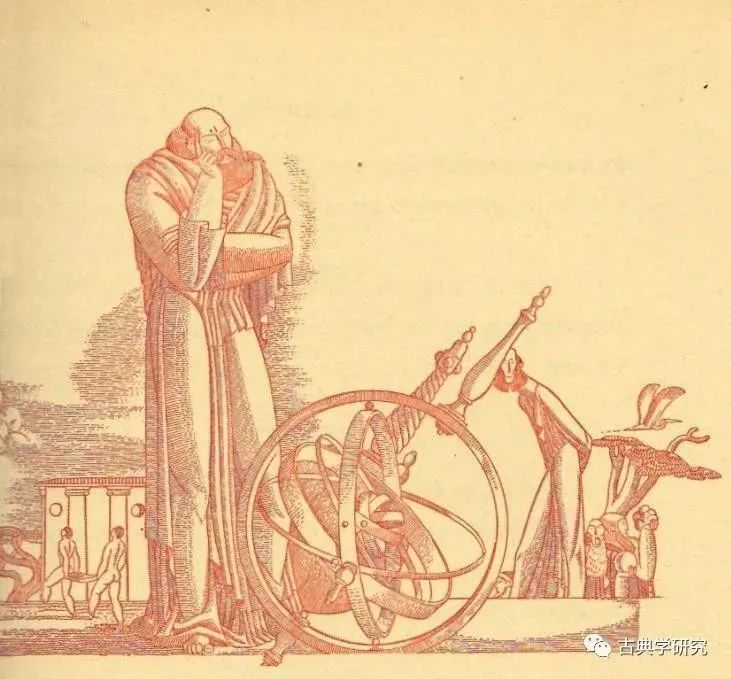

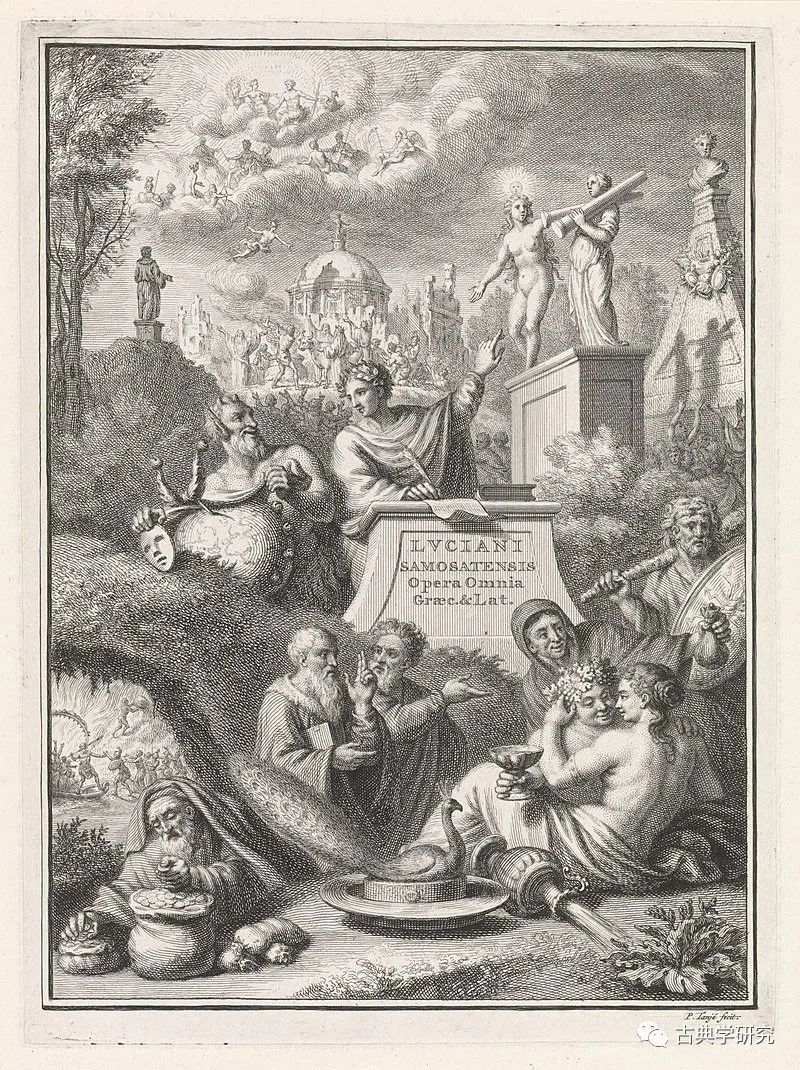

▲ 《路吉阿诺斯全集》

Weidmannischen Buchhandlung,1788-1789年

路吉阿诺斯一定读过《会饮》,也熟知柏拉图笔下的阿里斯托芬,却未曾在作品中对此发表过意见。如果说阿里斯托芬可能会认可转向后的苏格拉底,路吉阿诺斯却没有这么做。尽管辞锋有别,他讽刺的炮火仍是一致对准苏格拉底、柏拉图对话、诸哲学学派的先贤和自己时代的伪哲学家。除了对苏格拉底问答法形式上的借鉴,他未曾对苏格拉底哲学或其他学派作过任何严肃的哲学辨析。换言之,路吉阿诺斯并未尝试理解转向后的苏格拉底。阿里斯托芬这位弟子的谐剧笔法不如老师,理解哲学的智慧上更是远远不及。路吉阿诺斯显然有此自知,无怪乎他将老师视为自己心目中的谐剧英雄。

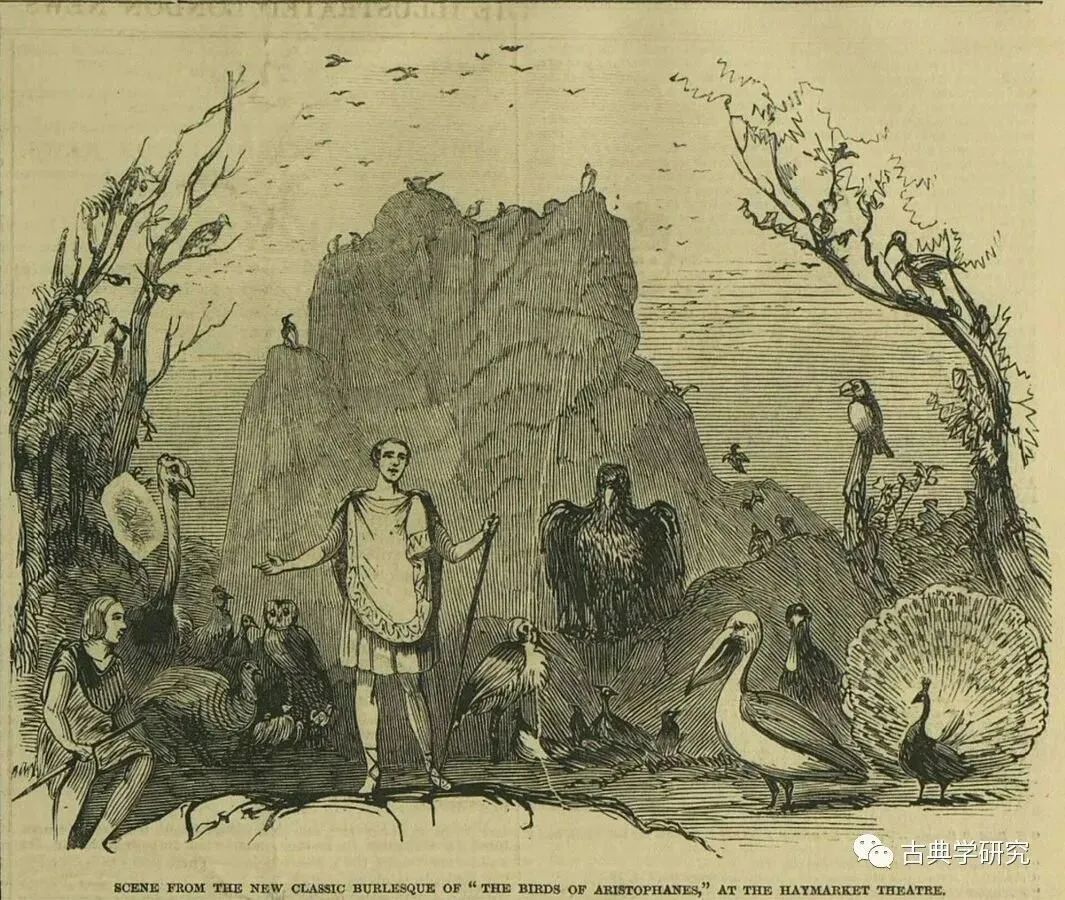

▲ 《鸟》中的云中鹧鸪国(1846年英国伦敦草市剧院海报)

在《真实的故事》中,路吉阿诺斯以自己的本名在天地之间游历了一番,他在接近云层之时看到了云中鹁鸪国,但因为风的原因无法停泊,没有上岸,然后发出这样一句感叹:“我就想起那诗人阿里斯托芬来,他是一个智慧(σοφοῦ)而讲真话(ἀληθοῦς)的人,可是人家不相信他所写的东西,其实是徒然的事。”(《周作人译文全集》,页476,译文有改动)这一句评价克制而含蕴深刻,是路吉阿诺斯想到自己的老师如此智慧又如此热爱城邦,以绝妙的谐剧笔法讽喻城邦的基本矛盾,警醒世人,却不为后世所理解和接纳。这是为阿里斯托芬鸣不平,也是路吉阿诺斯的夫子自道。维兰德在一千多年后将二人的作品悉数译为德文,也算是对他们的一种告慰。

作者简介

程茜雯,中国人民大学古典学博士,上海师范大学人文学院比较文学与世界文学专业讲师,主要研究方向为罗马帝国的第二代智术师。

延伸阅读

编辑│李舒萌

关注我们

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。