《人文杂志》新刊 | 刘小枫:重审斯宾塞的有机体政治论

编 者 按

上个世纪第二次世界大战爆发之前(1938年),政治思想史家沃格林(1901-1985)就敏锐地指出,德国法西斯意识形态与英美自由主义意识形态的差异虽然显而易见,但人们对两者共同分享的思想要素却不可不察。毕竟,就实质而言,它们都是从霍布斯之后的欧洲政治思想土壤中生长出来的新政治宗教。[1]具体而言,基于生物学原理的有机体政治论就是两者共同分享的思想要素。

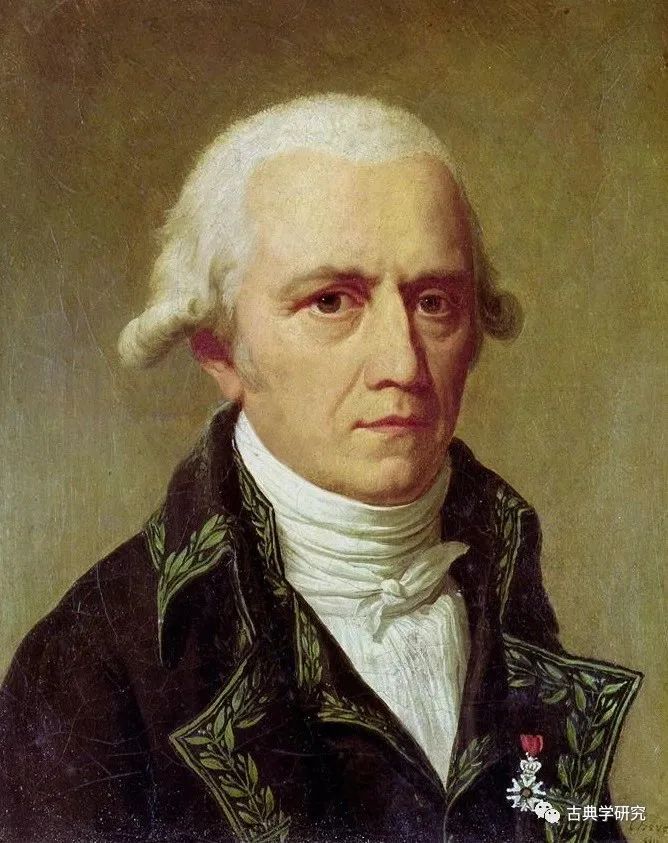

英格兰的自由主义“黄金时代”即大英帝国走向巅峰的维多利亚时代(Victorian era,1837-1901)中期以来,由于“生物学取代政治经济学成为政治和伦理的科学基础”,有机体政治论已经成为显论,各色新自由主义知识人都把“有机体”用作政治概念,除“进化法则”之外,“社会有机体”成了“第二个深刻影响维多利亚时代晚期自由主义的生物学概念”。[2] 鼎鼎大名的赫伯特·斯宾塞(1820-1903)是最为显著的例子,他既是激进的清教自由主义者,又是生物主义政治论的代表人物之一。至少出于两个原因,这位维多利亚时代后期的英国政论作家值得今天的我们重新审视。

▲ 斯宾塞(Herbert Spencer,1820-1903)

一百年后的今天,斯宾塞即便在欧美也再度受到关注,这绝非偶然而且发人深省。[6]斯宾塞当年以抨击维多利亚时代的自由政府的姿态登上政治舞台,而后冷战时期的激进民主派则以抨击后现代的自由政府的姿态登上政治舞台,两者的自由放任主义立场可谓如出一辙。何况,两者都凭靠生物学理论来支撑激进个人主义的自由政治主张,差异仅仅在于所凭靠的具体生物学原理有所不同。仅仅浏览一下斯宾塞《伦理学原理》(1893)第四部分“论正义”的各章标题,我们甚至不难感受到如今俗称“白左”的权利自由精神。人们不得不承认,斯宾塞的清教式激进自由主义没有过时,而“白左”精神也算不上是新东西。[7]当又一波自由主义激进思潮在1990年代兴起之时,斯宾塞的政论重新受到年轻学人青睐,并非不可理解。

一、狄森特精神与生物进化论

斯宾塞出身于激进的狄森特[不从国教者]牧师家庭。22岁那年(1842),他将自己写给《不从国教者》杂志的十二封信结集出版,仅仅书名《政府行为的恰当范围》(The Proper Sphere of Government)就体现出他毫不妥协的狄森特精神。[8]本着清教自由主义信仰,斯宾塞宣称自己的如下观点“无需讨论”:

存在着一个立法控制不能逾越的界限,道德激励和自愿行动是满足个体和社会需求的最好办法,而不是由任何国家参与控制的办法来满足这些需求。[9]

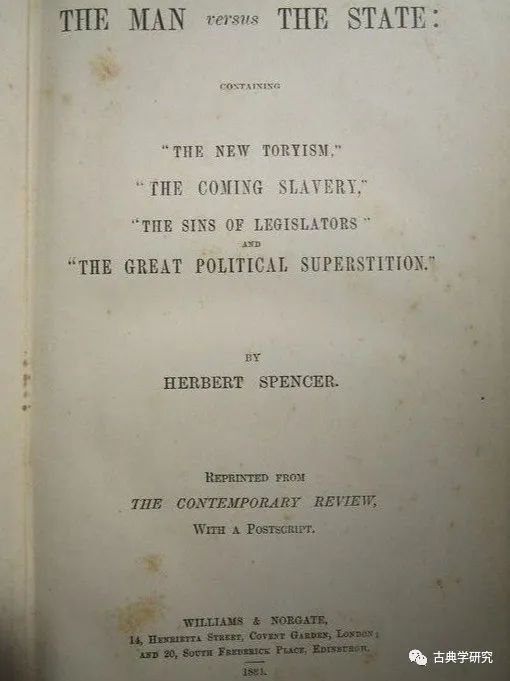

1884年,已年过六旬的斯宾塞将他发表在《当代评论》上的四篇政论文结集成小册子,以《人对国家》(The Man versus the

State)的书名出版。此书与四十年前的《政府行为的恰当范围》遥相呼应,两者成为斯宾塞一生中最为著名的政论作品。斯宾塞一生著述颇多,而“剑桥政治思想史原著系列”中的《斯宾塞集》仅收入这两部作品,并非没有道理。[10]1990年代末,《人对国家》就有了中译本,书名被译作“国家权力与个人自由”算是贴切的意译。晚近又有了两个新的中译本,书名均被译作“个体与国家”,略显含蓄。[11]晚清时期,至少严复刻意忽略斯宾塞的“狂热个人主义”,如今我们的某些学人却对此心仪不已。[12] 这一历史差异足以表明,与一百多年前的学人相比,今天的我们缺少了某种见识和必要的谨慎。

从最低到最高等的受造物,智力靠分辨(discrimination)行为取得进步。从最愚昧到最有文化的人群,人也如此持续进步(continues so to progress)。正确地分类,即将本质相同的事物归为一组,而将本质完全不同的事物归入另一组,是正确地指导行为的基本条件。……通过对形状、颜色和运动的准确鉴别组合,感觉就能辨别远距离的物体是猎物还是天敌,从而决定自己是要去获取食物还是躲避死亡。

对差异的认识不断进步和随之而来的在主要方面分类的高度准确性,构成了智力的进步。……未成熟的智力感知就像未成熟的生理感知一样,造成毫无根据的分类或错误的分类。比如早期植物分为乔木、灌木和草本植物,这是依据尺寸这一明显特征进行分类的。[13]

分辨自然植物类别与记住自由主义初衷有什么关系呢?斯宾塞似乎想要借助生物学原理说明这样的政治原理:一个人若不能正确分辨自由制度与貌似自由的制度,那就证明他的智力还没有进化到最高等的生物水平。

他举例说,在“普通概念”的意义上把罗马共和国视为“一种民众政府形式”,无异于分辨不出“罗马人的制度与恰切地被称为自由的制度(free institutions

properly so-called)之间的相似性,远小于鳖鱼与海豚的相似性”,看不到“在这种体制中,只有相对少数的人拥有政治权力和实质上的自由,而这些人其实个个是小暴君”——“这种制度的内在本质更多接近普通的专制,而不是政治平等的公民社会”(《论政府》,第54~55页)。按照这种科学的类比,谁要是没有认识到,个人权利的自由和平等至上才是最为正义的政治原则,从生物学上讲,他就还处于尚未进化的低等生物状态。

接下来的问题不言而喻:对这些人该怎么办?如果应该把生物学原理应用到政治领域,他们是否应该被清除?

斯宾塞22岁时发表的处女作《政府行为的恰当范围》并没有让他一举成名,差不多十年后(1851)出版的《社会静力学》(Social Statics)才让他开始受到政论界关注。斯宾塞在书中提醒人们,自由政府作为权力机关本来是“被任命来保障人们追求他们所希望的目标”即个人自由的,若它转而限制个人自由,即便名为自由的国家机关,它“必然也是在犯罪”。[14]与此同时,斯宾塞在这部成名作中更为详尽地表述了自己的生物主义政治论原理。由此可见,斯宾塞的狄森特式自由主义信念始终如一,而他的生物学知识则在随时代的急速进步不断增进。

▲ 《社会静力学》书影,1851年版

《人对国家》中题为《立法者之罪》的一篇分量最重,斯宾塞在这里从自己三十年前出版的《社会静力学》中援引了一大段他认为的关键段落,以支撑他对维多利亚政府的自由修正主义的批判,同时申明自己的生物进化论政治观一如既往,丝毫没有改变。[15]即便在今天看来,这个段落也算得上是斯宾塞基于生物学的自由放任主义(Libertarianism)的精炼表达,值得我们细看。

斯宾塞首先宣称,支配人类社会的法则与自然界的动物生存法则并无二致:

在整个自然界,我们可以看到有一条严格的戒律在起作用,这条戒律有一点残酷,可它也许很仁慈。在一切低级动物中保持的普遍战争状态使许多高尚的人大惑不解;归根到底,它们是环境所允许的最为慈悲的规定。当反刍动物因年龄而丧失了使其生存成为乐事的活力时,被一些食肉动物杀死,比起苟延因虚弱变得痛苦的残生而最终死于饥饿,其实要好得多。由于毁灭了所有这类动物,不仅使生存在成为累赘以前结束,而且为能够充分享受的年轻一代腾出了地方;此外,对于食肉动物来说,它们的幸福正源于这种替代行动。(《社会静力学》,第143页)

今天的学人如果喜爱斯宾塞的生物主义自由政治论的话,那他难免会认为中华文明的孝道传统不科学。根据这一动物性的自然法则,斯宾塞接下来就提出了他的社会“净化”法则:

食草动物的食肉敌人不但除掉了它们群中那些已过壮年的,而且也把多病、残废、最不善奔跑和最没有力量的都全部除掉了。由于这种净化过程(purifying process)的帮助,也由于在配偶季节如此普遍的争斗,阻止了因次劣个体繁殖引起的种族退化,并确保充分适应周围的环境,因而使最能产生幸福的素质得以保持。(同上)

然后,斯宾塞把这种基于动物性生存法则的社会“净化”法则上升为普适性的文明进步法则:

较高级动物的发展是一种朝着成为能够享受不因这些障碍而减少的幸福的生物进步过程。这一最高成就将在人类种族(the human race)身上获得完成。文明就是它完成的最后阶段。理想的人就是要获得完成的全部条件都在他身上得到满足的人。而目前人类的福利及其达到这最后完美状态的发展,都要依靠一般有生命事物受其制约的这一有益而又严酷的戒律才有保证。(《社会静力学》,第143~144页)

这一说法暗含某种种族优越论的推论:既然生物进化的最高成就是在人类种族身上完成的,而人类种族与自然动物一样地多样,那么,生物进化的最高成就必然会在人类的某个种族身上首先完成。对于斯宾塞来说,这样的先进种族是谁,以及它应该如何对待其他人类种族,是不言而喻的。因此,斯宾塞最后举例说明,这种文明进步法则看似严酷,其实它“也许很仁慈”:

一个手艺笨拙的工匠,如果他作了一切努力也无上进,他就要挨饿,这似乎是严酷的。一个劳动者因疾病失去与他较强的伙伴竞争的能力,就必须忍受由此而带来的贫困,这似乎严酷。听任寡妇孤儿挣扎在死亡线上,这也似乎严酷。可如果不是单独地来看,而是把它们与人类普遍的利益联系起来考虑,这些严酷的命中注定的事情,却可以看作充满利益——正如使有病父母的子女早进坟墓,及挑选放荡者或衰弱者做瘟疫的牺牲者一样。(《社会静力学》,第144页)

这些说法被人们视为标准的社会达尔文主义言论,而斯宾塞是在抨击维多利亚政府的济贫法时引述自己早年的这番宏论的。他重申,政府的唯一职责是保障个人自由和“使人们关注彼此的权利要求”。显而易见,在《社会静力学》中,自由主义的权利观已经获得了某种生物学知识的支撑。

二、斯宾塞如何构建哲学体系

《社会静力学》的问世比达尔文的《物种起源》早足足八年,所谓“社会达尔文主义”应该被称为“社会斯宾塞主义”才对。当然,《社会静力学》出版之前,种种基于生物学的社会进化论已经流行,斯宾塞的激进自由放任主义不过是其中之一。无论如何,“可被称为‘社会达尔文主义’的思想在达尔文的书出版之前就已经相当成形了”。[16]何况,生物进化论也不是达尔文首先提出来的,他不过是“为进化论者的弓上增加了几根弦”,“促进了一种见解的广泛流通(并且增加了科学可信度)”,即认为所有生命都在“为生存[而]斗争”,因为“自然选择”必然带来灭绝的威胁。[17]

那么,斯宾塞是如何构建自己的哲学体系的呢?据说,斯宾塞少年时代“在附近田野闲逛,那无数不熟悉的花朵、蝴蝶和蛾子,给他留下了不可磨灭的印象”,就喜欢上了博物学。[20]其实,这样的经历算不上与众不同,从古自今很多小孩子都有过。若要说斯宾塞的经历有什么独特,就应该说他恰好遇上了今天可称之为生物学革命的时代:生物学逐渐取代物理学在科学领域中的支配地位。[21]

这场革命有漫长的历史,而法国生物学家拉马克(1744-1829)在1809年发表的《动物哲学》——确切地说应该是“动物学哲学”(Philosophie zoologique)——算得上是生物学革命史上的标志性时刻之一。在这部著作中,拉马克不仅首次使用“生物学”这个术语,而且基于实验动物学(尤其解剖学)提出了一套生物进化原理。[22]拿破仑战争之后,法国大革命的“自由”和“人权”观念在整个欧洲蔓延并不断引发政治动荡之际,自然科学家们也在经历拉马克引发的自然知识界的剧烈动荡。1830年七月,巴黎爆发第二次自由主义革命,大文豪兼植物学家歌德(1749-1832)禁不住说:“火山爆发了,所有的一切都免不了付诸一炬!”这话针对的不是巴黎或德意志各地的政治动荡,而是拉马克引发的知识界动荡。[23]歌德同样痴迷自然科学,思想绝不保守,连他也这样说,可见事态何其严重:这场火山爆发将会让整个欧洲文明传统付诸一炬!

斯宾塞年轻时没有机会接受科班的生物学训练,是拉马克的《动物学哲学》让他成了生物学爱好者。与歌德的感觉不同,在他看来,新的生物学原理能够更好地引导人类社会进步。在其处女作《政府的恰当范围》中,年仅22岁的斯宾塞已经把时髦的动物进化原理与他的激进版本的自由放任主义粘合在一起。据说,正如人类不能干预自然的平衡,政府也不能干预社会——人类有能力自发地进化成一个由相互合作的个人组成的和谐共同体:

自然界中的每一事物都有其规律。无机物有其动态性质和化学亲合力;有机物则更复杂,更容易被毁坏,也有其核心原则。以整体形式出现的物质有原则,以聚集形式出现的物质也有其规律。和无机材料一样,有机生命体也有主导它们自身演化的法则。作为一种生命体的人类要执行相关功能,也存在执行相关功能的器官,人类要遵从其本能及其方式。而且,只要人类执行那些功能,遵从人类的本能,遵从人类的自然法则,人类就可以一直保持健康。如果我们不遵从这些法则或指令,所有越界都会受到惩罚。因此,我们必须遵从自然法则。(《论政府》,第2页)[24]

其实,斯宾塞基于自己的狄森特信念也会主张政府不应该干预社会生活,用不着这样的新自然学原理帮衬。换言之,自由放任主义并不是从生物学推论出来的政治主张。由于斯宾塞碰巧也痴迷上生物学,他的激进主义政治论才与生物进化论粘合在一起。这样一来,他的政治主张就显得成了“科学的”政治观。

37岁那年(1857),斯宾塞在《威斯特敏斯特评论》上发表了一篇文章,题为《进步及其规律和原因》,它标志着斯宾塞开始建构自己所谓的“综合哲学体系”(the system of synthetic philosophy)。凭靠生物学原理来解释人类文明的进步,在十八世纪后期的欧洲学界已经成为时髦。[26]斯宾塞这篇文章的标题足以表明,他自觉到启蒙进步论有待于进一步提升。毕竟,半个多世纪以来,生物学已经有了让人耳目一新的进展,而斯宾塞被拉马克引进生物学的殿堂之后,一直在关注这门学科的最新进展。

在这篇文章中,斯宾塞既提到已经离世25年的大文豪歌德,也提到尚在世的德意志动物学家卡尔·冯·拜尔(1792-1876)。在斯宾塞看来,后者通过提出从同质性向异质性转化的进化法则,已经解决了个体有机体在其进化过程中的进步问题。于是,他信心满满地将这一新的自然科学燃料注入大革命时代的普世进步论:

不论是地球的发展,地球上生命的发展,还是社会、政治、制造业、商业、语言、文学、科学、艺术的发展,同样自始至终通过持续的分化来实现从简单到复杂的进化。从最早的可追溯的宇宙变化到最近的文明成果,我们都能发现这种从同质性向异质性的转化,这就是“进步”本质上包含的东西。[27]

十八世纪的德意志启蒙哲人赫尔德在《人类历史的哲学观念》(1784-1791)中已经表述过基于生物学原理的历史进步观,但他显然还不知道生命有机体从同质性向异质性转化的进化法则。《进步及其规律和原因》发表两年之后(1859)——也就是达尔文的《物种起源》问世那年,斯宾塞正在奋力写作他系统阐发其生物学政治论的《第一原理》。该书在1861年问世,不久就被译成法文和德文——斯宾塞开始成为生物学哲学家,而他的著作也开始在欧洲乃至美国知识界获得声誉。[28]

每个栖息地的植物群和动物群组成一个如此结合的聚集体,以至于如果将它们置于另一个栖息地的动物和植物当中,其中的许多种类就会灭绝。还需说明的是,随着有机体的进化不断推进,这种结合过程也会加快。[29]

斯宾塞紧接着就用这一生物学观察来解释“更高级的其他动物”行为,据他说,“在群居的人类中,这些现象变得非常显著”——比如“土著种族之间的联合不断形成,不断分裂”。斯宾塞并没有就此止步,他进一步以此解释“作为整体的欧洲各国”的形成史:

级别较低者、级别较高者之下的级别较低者的子女和级别较高者的子女聚集在一起,按照他们各自的尊卑级别建立起主从群体,随后,更低级的贵族从属于公爵或者伯爵的关系得以建立,继而君主权力超越公爵和伯爵的权力,这些都是不断联合的众多事例。小块土地并入封地、封地并入辖区,辖区并入王国,最终毗邻的多个王国并入一个单一的王国,通过摧毁最初的等级界限,这个过程慢慢完成。……在贸易障碍被打破的过程中,在通信设施不断增加的过程中,我们可以看到一个欧洲联盟开始形成:一个比迄今为止建立的任何组织更大的联合组织。(《第一原理》,第254页)

这里的所谓“欧洲联盟”很可能指当时欧洲正在形成的工业化体系,但也有可能指他所祈盼的自由放任的社会。无论如何,斯宾塞的言论让我们看到,有机体政治论早在达尔文出道之前就已经成为显论。《第一原理》中出现了“自然选择”概念,但并不多见(参见《第一原理》,第295,332,374页)——“适者生存”(selection of the ffittest)概念一次也没有出现,尽管他提到:

通过“自然选择”的过程,每个物种都会发生持续纯化过程,将那些不适应其生存环境的个体从普通类型中分离开来。因此,在所有方面都适应生存环境的那些个体将不会被分离出去,这个过程是持续进行的,因而这些个体极其相似。(《第一原理》,第374页)

当然,斯宾塞不会忘记让这套基于“自然选择”的生存原理与他信奉的自由放任主义联系起来:

只有我们认识为情感的内部力与它们遭遇的外部力达到平衡时,人类本性对生存条件的适应才会停止。这种平衡的建立是人类本性和社会组织达到这样一种状态,以至于除了那些不超出他的适当行为范畴所能满足的欲望之外,个体不具有其他欲望,除了个体自愿遵守的那些限制之外,社会不施加其他限制。不断地扩大公民的自由以及相应地废除政治的限制,是我们朝着这种状态发展的必经阶段。人类欲望与周围环境必然引起的行为之间达到完全的平衡,这必定废除对个人的自由的所有限制,这种自由只受所有人的类似自由的约朿。(《第一原理》,第404页)

三年后(1864),斯宾塞出版了《生物学原理》。据说,斯宾塞在这里才借用了《物种起源》中的“适者生存”概念。[30]其实,追究谁最先使用或发明了诸如此类的概念,并没有什么意义。毕竟,所谓达尔文主义的种种标志性信念,没有一种“是达尔文首创的”——当然也不是“斯宾塞首创的”。毋宁说,所有这些信念都可以追溯到十八世纪的启蒙运动,“尽管其中有些信念的含义已经发生了改变”。[31]对于我们关注的问题来说,仅需要看到斯宾塞的政治观始终没变就够了,同时也必须看到,他的确善于不断吸收生物学的最新成果。

三、斯宾塞与欧洲文明危机

在《人对国家》中,而且恰恰是在《立法者之罪》一文中,斯宾塞明确表示他同意达尔文的“自然选择”论:即便它未必揭示了进化的“全部原因”,也至少揭示了其“主要原因”。在他看来,将生物进化论的“适者生存”原理应用于政治领域没有什么不妥,即便这个“命名欠妥当”:

让人感到困惑的是,既然许多有知识文化修养的人都承认了这一真理——既然他们深深地认同适者生存这一有益的原则,比以往认同的人要多得多,他们被寄予希望,在做事前要好好考虑考虑他们的行动是否违背了适者生存的原则——结果是,他们使得最不适者继续生存,这在历史的长河中还不曾见过。(《论政府》,第106页)

可以看到,斯宾塞感兴趣的更多不是生物进化论本身的科学问题,而是如何用它作为政治斗争的武器。即便是斯宾塞理论的核心“社会有机体”论,同样如此。

“社会有机体”概念在《第一原理》中已经出现,但并不多见。两年后(1863),斯宾塞以这个概念为题发表了专论,似乎他突然得到某种启发。[32]从十年后(1873)发表的《社会学研究》中的一个说法来看,启发来自法国大革命之后的实证主义哲学家奥古斯特·孔德(1798-1857),因为斯宾塞说,孔德对科学进行分类时“把生物学置于社会学之前”,让生物学研究成为社会学研究的必要准备,证明他的智识已经达到了“最高等的”生物水平。[33]

《社会学研究》中还有一个说法,让今天的我们可以更好地理解斯宾塞与法国大革命之后的欧陆思想的关系:

早期英国人通过研究而大大推动精神科学的发展,他们促使后来法国、德国蓬勃开展了许多思考活动。之后,英国人的思考活动进入停滞阶段,这时出现了一个荒唐的见解:英国人不是一个善于思考的民族。但是,停滞阶段大约于四十年前结束,取而代之的是活跃的活动,很快补偿了失去的时间。(《社会学研究》,第198页)

斯宾塞所说的法兰西和德意志知识人的思考活动蓬勃开展的时期,即人们通常说的欧洲启蒙运动。如果从狄德罗(1713-1784)和达朗贝尔(1717-1783)主编的《百科全书》出版那年(1751)算起,到拿破仑战争结束,欧洲知识人的这场历史性思考活动历时半个多世纪(约65年),“社会有机体”或“有机体国家”等观念就孵生于这个时期。由此看来,要说生物学自由主义是启蒙哲学的激进化发展,绝不为过。毕竟,把拉马克引入植物学天地的是卢梭,而达尔文则是康德哲学的拥趸。[34]

斯宾塞是在评述达尔文的贡献之后说这番话的,它提醒我们应该注意到,法国大革命以及随后的拿破仑战争并没有妨碍欧洲科学和思想的发展。拉马克的生物进化论就诞生于这个时代,“‘革命’与博物园’形成了紧密的联系。”[35]按生物学史家的说法,

能经历法国大革命而幸存,没有什么比这更能证明拉马克的智慧了。当时,有太多顶着崇高头衔的人在反对或支持革命的狂热中,犹如没了脑子一般,然后就真的在断头台上掉了脑袋。而这场革命却成了拉马克纷乱思绪的锻造之火,最终锤炼出一个真正的革命性理论。[36]

斯宾塞虽然受到孔德启发,但他们的政治取向并不完全同调:一个主张“人道教”,另一个主张“自由教”。孔德致力于“摧毁旧制度,攻击基督教,确立科学信条,这为十九世纪中叶的那代人所接受”,但他创建的“人道教”却不为自由派所接受。尽管如此,实证主义的“自由教”与孔德的实证主义“人道教”在“骨子里乃是兄弟”,两者都是大革命之后形成的政治宗教,“双方通同一气,在这种相互作用下,欧洲的精神危机正加速发展”。[37]

斯宾塞能否够格被视为生物学理论家仍有争议。一种观点认为,在“进化/演化”观念史上,不会有斯宾塞的座次,他不过是把拉马克的动物进化论衍生为“社会进化论”,而后者算不上纯粹的自然知识。[38]另一种观点则认为,斯宾塞的《生物学原理》试图证明,“在同一物种中,普同的物质微粒具有‘生理的统一性’”。这一可被称为“生理单元”的概念具有原创性,它首次“无比清晰地表明”,可以构想出一种特殊微粒作为“生命物质最为基础的构元”,人们随着这一概念才“突然进入了真正的现代”。[39]

与斯宾塞的学说所引发的政治争议相比,斯宾塞是否对生物学理论有所贡献的问题,就算不得什么了。斯宾塞自己在书中提到,有人凭着人类“良心”斥责他的生物学政治论,认为其原理按“动物生活的法则”来规定“人类生活的法则”,只会引导出“残忍的法则”,因为“它源自残忍的生活”。面对这样的指责,斯宾塞依据“自然研究”原则理直气壮地拒斥人类“良心”,反对维多利亚政府立法“帮助弱者和受害者”,理由是这会妨碍个体的政治自由。[40]

其实,早年的斯宾塞也主张政府应该“保护弱势人群不受强者的侵犯”:

人们需要一个政府来干什么?不是规制商业,不是教育人们,不是教你如何信仰,不是管理慈善,不是建造公路和铁路,政府是用来保护人的自然权利(保护人和他的财产)的,保护弱势人群不受强者的侵犯,一句话,政府是管理正义的,这是政府自然、原初的职责。(《论政府》,第4页)

这段话见于1842年的《政府行为的恰当范围》,而在1851年的《社会静力学》中,这种政治观点被抛弃了。“有病父母的子女”或“衰弱者”之类的生理上的“弱势人群”不再受自然权利保护,而是应该按“自然选择”或“适者生存”的动物性法则被淘汰。在1884年的《人对国家》中,斯宾塞再次确认了这一主张。

二十世纪初已经有思想史家指出,斯宾塞的哲学是“自然权利和生物学隐喻”的混合体。“个人权利的先验概念”是这一哲学的出发点,由于它不可能与从生物进化论原理得出的有机进化的国家概念协调一致,“这个混合体有如一个怪物”。[41]沃格林的观察眼力要深邃得多,在他看来,十八世纪以来形形色色的生物进化论充分表明,“西方思想史出现了关键性断裂”。一旦这类学说“被公认为一种关于生命本性的启示”,并迫使人们从动植物学的角度重新解释人的本性和人在宇宙中位置,社会的道德混乱就不可避免。[42]这一“关键性断裂”所带来的结果绝不仅仅是国社党的意识形态,毋宁说,它是整个现代西方自由世界各色意识形态的共同基础——因为:

关于空间和自然的知识、关于地球和居住于上面的人类的知识、关于人类历史和智力分别的知识、关于动植物的知识、关于人作为肉身以及作为精神存在的知识、关于人之灵魂及其欲望的知识,这些充斥于关于世界的新知识之中的知识把关于神圣秩序的知识推向边缘,逐出了[西方人的]视域。[43]

当代激进左派代表人物阿甘本对动物-人或“赤裸生命”的哲学沉思,充分印证了沃格林的思想史观察。[44]与之相比,以赛亚·伯林就显得短视了。他在评价赫尔德时说,社会有机体的观念不过是陈词滥调,因为“有机体的隐喻”“至少与亚里士多德一样古老;没有谁比中世纪的作家们运用得更滥了”,因此“这种观念确乎毫无新颖之处”。[45]按照这种思想史逻辑,有人称赞斯宾塞是“维多利亚时代的亚里士多德”就没错。伯林对如下历史实情视而不见:十八世纪以来,西方思想中的“有机体”观和“进化”概念不仅经历了连续不断的重新定义,而且走出实验生物学领域,成为解释世界、社会、国家乃至世界历史的支配性概念。“有机体的隐喻”或生物进化原理成了新的“启示”。

四、余论:斯宾塞与后现代伦理

严复和章太炎致力译介斯宾塞,首先是因为他著述颇丰,更因为其论说在当时十分流行,甚至在美国“公众中的影响力很快就超过了达尔文”,因为他的哲学“有一套建立在生物学和物理学基础上的可靠的进步理论”,“非常贴合美国这个舞台”。[46]晚清乃至民国初期,我国学界对西方思想史的了解十分有限,当时的学人缺乏辨识力完全可以理解,不应苛求。何况,追慕时髦的东西属于人之常情,即便是读书人也不例外,而斯宾塞善于写政治随笔,颇有作家的范儿,差点儿成为诺贝尔文学奖得主。今天的我们再热衷斯宾塞的学说,情形就不同了,经过一百多年尤其晚近三十年的学习,我们的辨识能力应该有所提高。倘若如此,斯宾塞在眼下的学界仍然获得青睐,显然是因为他的自由放任主义切合某些知识人的政治信念,而他们并没有考虑到这种“主义”与法西斯主义共享了相同的生物主义政治原理。

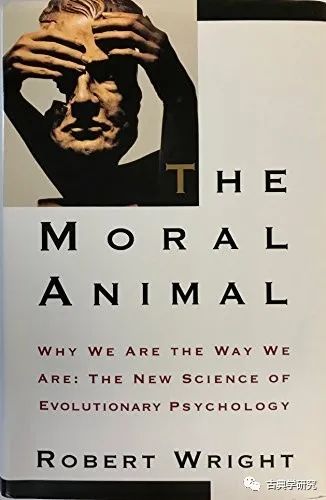

science of evolutionary psychology),这避免了让人误以为此书是专业性科学著作,以至于望而却步,而它实际上是要回答“自然选择理论为普通人带来了什么”这样一个社会伦理问题:

达尔文主义的人性理论能够帮助人们实现其生活目标吗?能够真正帮助人们选择目标吗?能够帮助人们分辨实际或不实际的目标吗?能够进一步帮助人们决定哪种目标是有价值的吗?也就是说,了解进化对我们基本的道德冲动产生的影响后,能够帮助我们决定哪种冲动应被视为正当的吗?[47]

在作者看来,自《物种起源》出版以来迄今,这些问题一直没有获得解决,而他自信能具有说服力地给出明确回答——“能,能,能,能,的确能”。

作者回答这些问题的方式是,以夹叙夹议的“非虚构叙事”笔法重述历史,讲述达尔文的生平故事及其学说。他首先提醒读者,在1859年的英国轰动一时的畅销书不仅有《物种起源》,也有塞缪尔·斯迈尔斯(1812-1904)的《自助论》以及约翰·密尔的《论自由》——“巧的是,后两本书恰好表达了达尔文书中最终想要说明的问题”(《道德动物》,第XVIII页)。言下之意,《物种起源》是与《自助论》和《论自由》一样的政治著作,只不过需要有人将其中的政治含义揭示出来,而《道德动物》就是要承担这样的历史性任务。这提醒我们应该看到,盎格鲁-撒克逊自由主义的定型与生物进化论的定型不仅几乎同时,还相互发明。毕竟,《自助论》和《论自由》在我国公共知识阶层已相当普及,两书都有了“英汉双语版”。[48]

作者在长篇前言结束时说,“达尔文是你在合理的预期之下,能在这个世界上找到的最为绅士、仁慈而且正派的一个人”,但他“甚至也是动物的一分子”,这也“同样真实”。全书临近结尾时,作者又告诉我们,达尔文具有“清教徒的良知”,因为“按照路德的衡量标准,达尔文无论如何都称得上是圣徒”(《道德动物》,第XXIII,428~432页)。人们可以说,在作者笔下,达尔文是个清教徒动物。但这是什么意思呢?顺便说,《道德动物》的作者本人也是一位清教徒。

作者在书中提到了斯宾塞,虽然仅提到一次,说法却不失精当。据说,斯宾塞“并不像他那些更加冷峻的话语透露出的那样无情,也不像现在人们记住他的那样无情”——其实“他非常强调利他主义和同情的好处,同时他也是一位和平主义人士”。人们应该看到,斯宾塞所阐发的社会进化并不仅仅是一个历史的动态过程,毋宁说,它更是指引“人类应该怎样行动”的“向导”。社会进化的“方向”究竟是什么,业内人士迄今众说纷纭,而“多数生物学家都会”认为进化没有明确的目的,斯宾塞却早就明确告诉人们,“进化是要把物种向着拥有更长、更舒适的生活和更多抚养后代的资源的状态推进”,让整个人类生活在“永远和平的社会中”(《道德动物》,第376页)。

谁若迄今还对“白左伦理”具有的强制性逻辑感到费解,那么,罗伯特·赖特的《道德动物》会让他豁然开朗。由此也不难理解,罗伯特·赖特虽然没有博士学位,很快就被美国的常春藤大学聘为教授,并作为“新美利坚智库”(Think tank New America)高级成员出任克林顿总统的智囊,晚近还兼职纽约协和神学院教授。

由成功所创造的秩序就是正当秩序,因为它出于自然的意志,无关乎道德和精神的问题。在与种族差异理论相结合的过程中,这些生物学观念使得如下做法成为可能,即利用一种劣等种族和优等种族、命定统治或命定被统治的说法,以此重新解释历史和政治。[49]

对于我们来说,能够认识到社会达尔文主义和种族主义并非仅仅为法西斯主义、也为——而且首先是为——自由主义的自然权利理论提供了支撑,就算收获不小,即便为何如此仍是一个思想史之谜,而这一问题再怎么强调也不会过分。罗伯特·赖特为此提供了证词,据他说,在1970年代,美国的新达尔文主义者常常被指控为“秘密反动派、种族主义者、法西斯主义者等等”,而受到指责最多的两位生物学家实际上“为奠定新范式的基础做出的贡献更多”(《道德动物》,第28页)。

注 释

作者简介

延伸阅读

● 《江汉论坛》新刊 | 刘小枫:狄德罗与“自由思想者”文学

● 《北京大学学报》新刊 | 刘小枫:康德的“判断力”及其“永久和平”愿想

● 新刊 | 刘小枫:启蒙文学的内在理路——从斯宾诺莎到萨德

编辑 | 金政晗

关注我们

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。