本文原载《古典学研究(第十一辑):重读阿里斯托芬》(刘小枫主编,贺方婴执行主编,北京:华夏出版社,2023年6月),注释从略。感谢陈湛博士授权“古典学研究”公号网络推送。

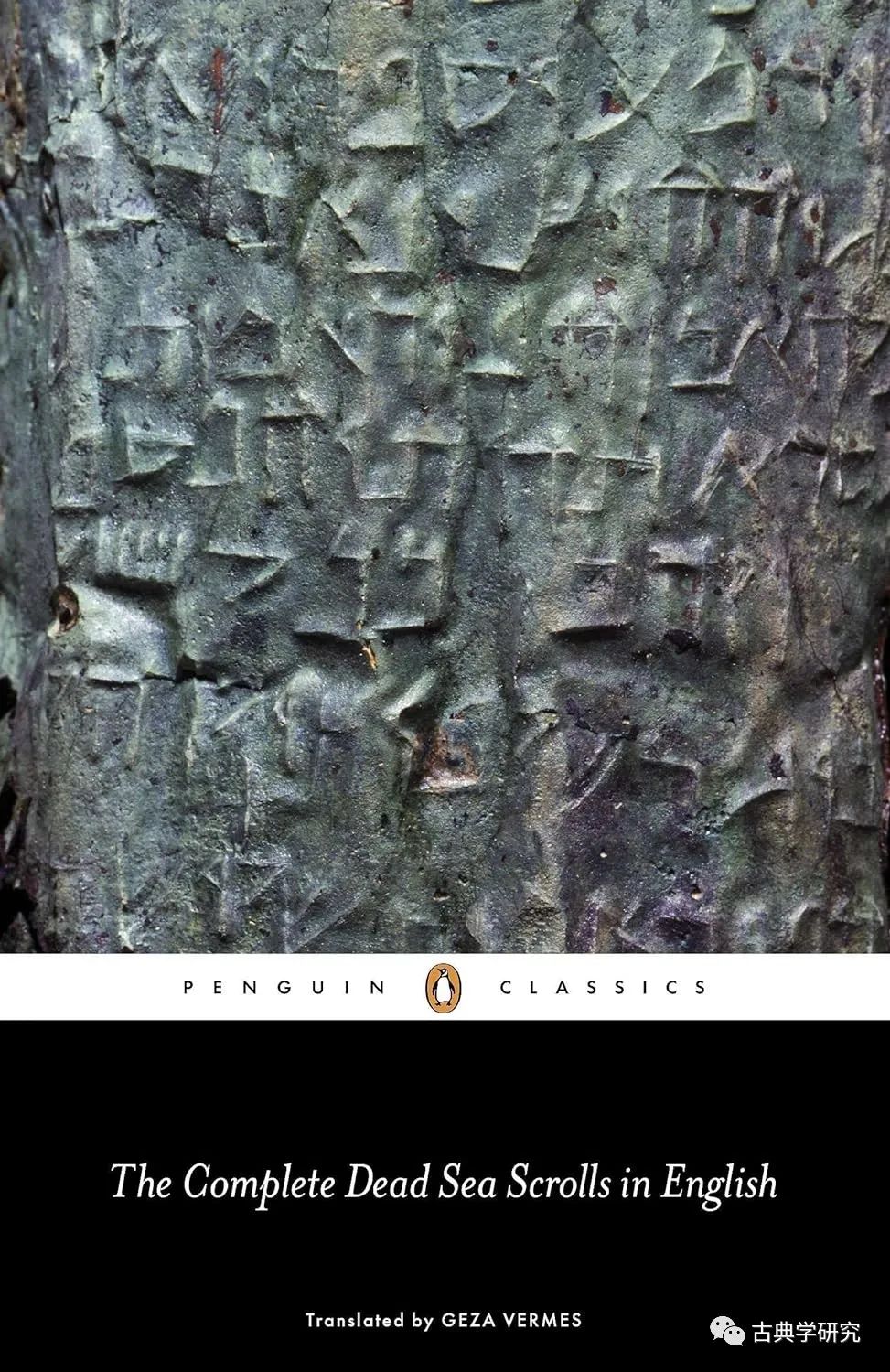

Vermès, Géza,The Complete Dead Sea Scrolls in English, 7th Rev. ed., London; New York: Penguin Books, 2004.Vermès, Géza,Providential Accidents: an Autobiography, Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers, 1998.

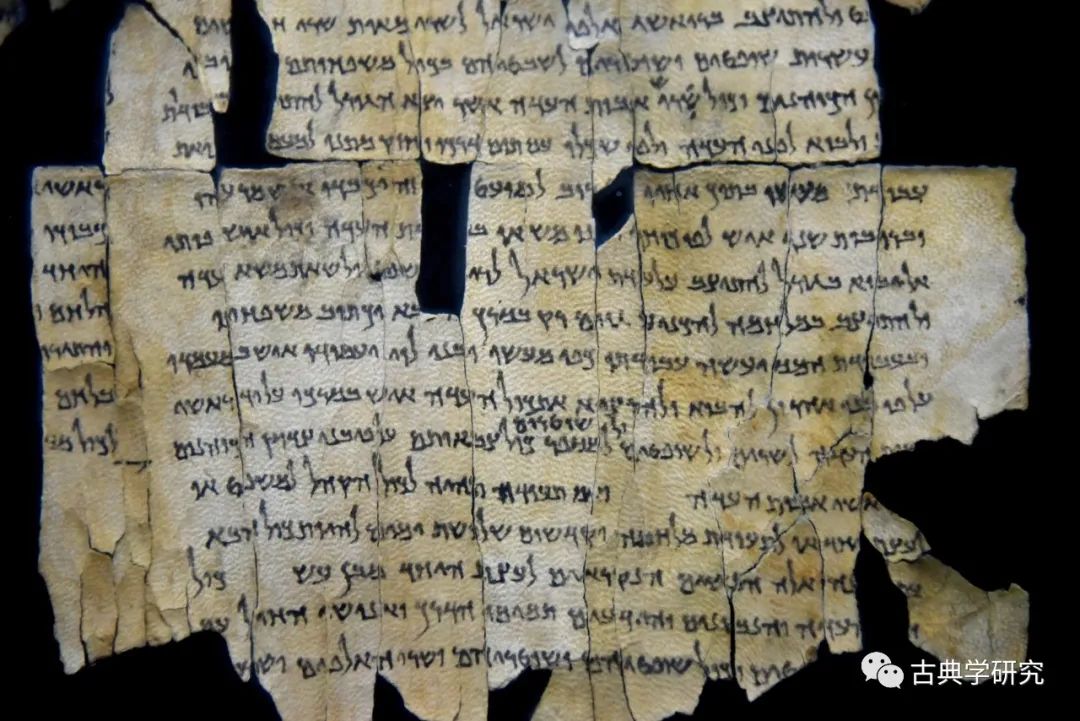

对西方古代史略微熟悉的学者,虽都对“死海古卷”这个名字早有耳闻,但是亲眼所见者寥寥无几。亲眼所见难,大概包含三层意思:一,原稿难见;二,即见原稿,希伯来文与阿拉米文甚至希腊文原文也难懂;三,即便能懂文字或者借助翻译,大量圣经经文以及大多数支离破碎的手稿保存状况,都给阅读者以无限阅读障碍。再加上与第二圣殿时期犹太民族的文化隔阂,普通读者难免产生困惑。在这种情况下,一个体例合理、取舍得当、翻译简约的译本,是沟通广大智识群体和死海古卷这一卷帙浩繁的古代图书馆的最好桥梁。本文在主要介绍牛津大学的维摩斯(Géza Vermes,读作:GAY-za ver-MESH)其人其书的时候,也会兼顾其他中英文译本的横向对比,尽力为读者呈现目力所及范围死海古卷译本的分布状况。

▲ 维摩斯(Géza Vermes,1924-2013)

在给维摩斯的讣告上,他的朋友、美国圣经考古学会的创始人许瀚客(Hershel Shanks)说道:虽然猫有九命,但人没有,除了维摩斯。通读他的自传,我们能勾勒出一个无根的犹太人在颠沛之中的苦楚,也或许会有对“更换语言像更换靴子”这样生活的一点点羡慕。一切都从匈牙利的小镇毛科(Makó)开始。犹太人维摩斯1924年生在这个小镇上,但是很快,为了躲避反犹麻烦和取得更多的社会资源,家人在其六岁的时候就转信天主教,并将他送进教会学校。听到20世纪之交的匈牙利犹太人,大家可能非常容易想到冯诺依曼、爱德华·泰勒(氢弹之父)或者钱学森的导师冯卡门这群在美国抱团的高端犹太人才。但这些天之骄子多出身于布达佩斯,而非毛科这样毗邻罗马尼亚的小镇。维摩斯第一次跨出国门是战后移居鲁汶,而他也正是在鲁汶期间开始注意到新出土的死海古卷并将之作为自己博士论文的题目。其实法语世界因为著名的多明我会学者德沃(Roland de Vaux)主导了死海古卷的最初几次挖掘而对一课题并不陌生——另一位主导者是出生在天津的哈丁(Gerald Lankester Harding),但后者是埃及学者,对犹太文字并不熟悉——故德沃几乎是能一手遮天决定相当数量死海古卷由谁阅读的权威。维摩斯终生生活在德沃的阴影之下。根据维摩斯回忆,他在申请法国国家科学研究中心(Centre national de la recherche scientifique)研究项目的时候,打算以死海古卷研究为题,并寻求德沃的推荐信。德沃拒绝了,并明示理由是他“只会推荐自己的学生或者前学生”(Providential Accidents: an Autobiography =《天意偶然:自传》,105,后文简称《天意》)。没有权威的推荐,维摩斯失去这次机会。并且,这仅仅是权威对维摩斯伤害的开始。在接下来的20年,作为“圈外人”的维摩斯饱受德沃只将新近出土的死海古卷提供给“一堆他挑选的编辑者”之苦(《天意》,108),并且坚定地执行着手稿不示外人的内部政策。沃斯死后6年,维摩斯在一次公开演讲中还针对德沃说:除非立即采取严厉的措施,否则所有希伯来语和阿拉姆语手稿中最伟大和最有价值的发现很可能会成为20世纪最恶心的学术丑闻。

维摩斯感受到的德沃圈的排挤,不仅成为他后半个世纪对德沃的近乎人身攻击的怨念,也辛酸地体现在他的译本每一版的扩充中。第一版(1962)的《死海古卷英译文全集》仅有255页,第四版增至336页,新世纪出品的第七版则扩充到694页。这其中当然有自然发掘带来的扩容,但很大程度上也是因为“蹩脚而遥遥无期”的出版前对出土手稿的保密政策所致。1955年,作为一名修士的维摩斯,在朋友查尔斯的邀请下来到英格兰散心,却动了凡心,他爱上查尔斯的太太帕梅拉(Pamela),这位女士是两个孩子的母亲,维摩斯挣扎于理智与激情之间:

欣喜和痛苦交替着,我们也不试图对查尔斯隐瞒什么:因为我们的变化根本无法隐瞒,而极度直接和真诚的帕梅拉也绝对会拒绝隐藏任何东西。我们都很困惑。

为了躲避这种困惑,维摩斯迅速躲回自己所在的巴黎部会(Congrégation de Notre-Dame de Sion),“试着让自己在工作里忘记自己,尤其是准备死海古卷在美国的出版”(《天意》,114)。在维摩斯忙于婚变、还俗之时,他的祖国也恰在“十月事件”的笼罩下。没有国籍、没有工作、没有家乡退路、失去修会庇护的他,最终还是选择爱情,只身一人拿着旅游签证来到语言并不熟悉的英国(维摩斯在登陆英伦的两年后还常在回忆录中表示对自己英文的不自信),这就是他从事这本《死海古卷》翻译注疏的工作与生活环境。

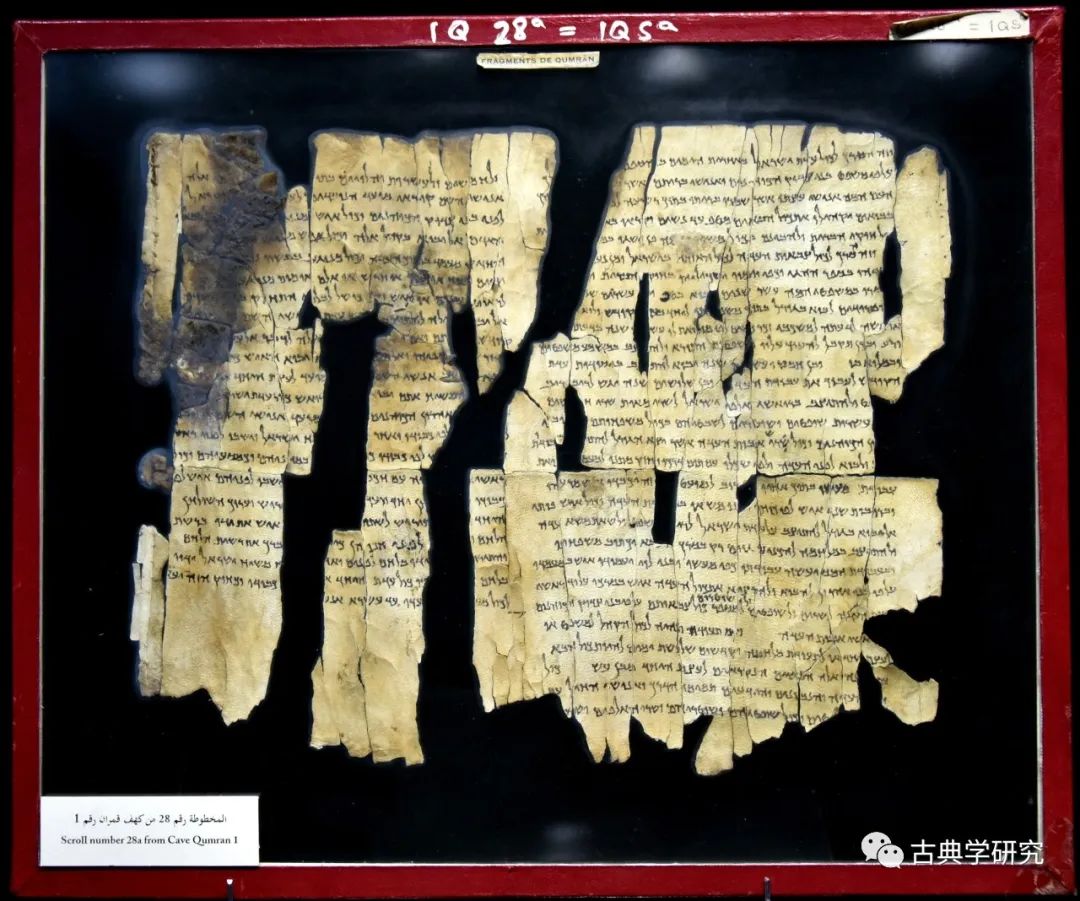

不过,有情人终成眷属。帕梅拉也协助校对维摩斯的英文翻译(《天意》,146)——任何一个在海外生活过的非母语者都知道这一过程的必要性,尤其是自由职业并不发达的五十年代——妻子的协助保证了维摩斯翻译的第一版于1962年顺利在老牌的企鹅出版社付梓。其实,在企鹅出版社出版学术书籍并非上策,毕竟企鹅以流行读物和口袋书见长。但在销量上,企鹅比传统的学术出版社如博睿(Brill)实在优胜太多。维摩斯惊叹道,当博睿出版社正在得意洋洋地为了卖出他前一年出版的《经文与传统》200册而欢欣鼓舞之时,企鹅出版的死海古卷译文第一天就订出一万多本。刚刚登陆英伦的学界异数维摩斯,可能并不在乎异数的出版方式。以至于在日后的年月,维摩斯多与企鹅出版社合作,令许多死海古卷的研究者都略有困惑。但无论如何,作为大众读物的企鹅出版社,并不能掩盖这一著作的学术价值。企鹅版《死海古卷英译文全集》面世之时的1962年,另一位犹太学者加斯特(Theodore HerzelGaster)的《死海文集》——而后者成为了汉译《死海古卷》的底本——已经面世6年。但维摩斯对后者颇有微词。他在另一位大名鼎鼎的德国旧约学者卡勒(Paul Kahle)的引荐下得到纽卡斯大学(Newcastle University)的求职机会,他面试的这一年(1958年),维摩斯被未来的直系老板布耶(George Boobyer)问到关于新近出版的加斯特译本的看法,维摩斯自觉有几分高傲地答道,“他的译文最棒的部分就是那些他重构的部分”——死海古卷中有许多残缺的部分,而这些部分,如果没有有效的第三方证据,学者们许多时候只能连蒙带猜地补足。维摩斯曾讽刺加斯特的译文最出色之处在于他的重构,言下之意其实是批评加斯特的重构太过随意。这一点后文会有简单例子展现。虽然因果轮回,日后维摩斯自己的翻译也遭到他人类似的攻讦(如J. A. Naudé);但毋庸置疑,加斯特译本在维摩斯的企鹅译本面世后迅速衰微;而维摩斯的译本不断更新重版,直到维摩斯逝世前一年的2012年还在再版,这个版本也成为英文世界中相当长时间内引用《死海古卷》时的不二之选。例如,由柳博赟老师翻译的美国圣母大学著名《死海古卷》研究者范德凯(James C. VanderKam)所著的《今日死海古卷》(广东师范大学出版社,2022),就明示其引用古卷多参考维摩斯译本(页1f.)。维摩斯的死海古卷译本标题为《死海古卷英译文全集》,其中的“全集”二字略有误导读者的可能。首先,死海古卷的发掘一直在更新中:即便在2021年,仍有希腊文的《七十子译本》残片出土,包含《撒迦利亚书》和《那鸿书》的部分片段。而且早期发掘混乱,并不能杜绝流入黑市的死海古卷哪天重见天日的可能。所以并不可能出现本体论意义上的“全集”。第二,死海古卷出土文件中约有三分之一的体量系希伯来圣经或其译本的各种抄本,这些经文手稿因与传世本圣经有或多或少的区别,对希伯来圣经的文本批判研究有极大意义;但对普通读者增添知识而言并无特地翻译的必要。人们大可以直接阅读圣经。故而,这三分之一的死海古卷都被维摩斯直接略去。第三,死海古卷出土手稿有大量的残破碎片,这些残破碎片,因为并无文本背景,有些甚至模糊不可识。所有这些即使翻译出来也并无太大意义的残片也被略去。故认知论上的“全集”既不可能,或者说也不必要。最后,死海古卷大量可阅读手稿或为同一文本重复抄写。如有22份卷轴或残片反映了《以赛亚书》的部分或全部经文。故在处理重复文本的时候,译者也选择了“最大公约数”的处理原则进行合并,如后文所示。体例上,维摩斯的翻译,如同大多数献给普通读者的译本,是按照文体和主题划分的(宗教文献中的文体通常和主题紧密相关)。早期到第四版的编目分成四个大类:规则(如会规手册)、诗歌、智慧文学和解经作品(及其他)。从第五版开始渐次新添“时日”“仪文”“经文变文”等新范畴,往往随着新发现的手稿而增设。例如,在1971年米利克(Jósef T. Milik)宣布《巨人之书》的片段在死海第四窟的发掘之后,维摩斯便将其与禧年书、以诺书等人们相对熟悉的、基于圣经人物的附会故事一起,列于经文变文(Biblically Based Apocryphal Works)范畴之下。对于每个单一文本,维摩斯的处理方式如下。我们仍以《巨人之书》为例(第七版,页549f.):可以确定《巨人之书》的出土手稿,有1Q23-4, 2Q26, 4Q203, 530-33, 6Q8这些页面(如1Q23代表第一窟编号23的手稿残片)。所有这些手稿,维摩斯都在翻译之前有穷举罗列和解释,并附有直接相关的二手文献。但因为大多数编号的手稿保留状态都欠佳,例如1Q23号材料,大约有一百片碎片,每个碎片上含有最多两三个单词,且碎片间方位和空隙大小不明。[1]故而在略去这些太过碎片化的选项后,译者选择了最有意义的两个手稿的章节,即4Q530的第2残片的6-12行,与4Q531的第22残片,进行了翻译。翻译过程中,如仍有局部文本缺失,则以中括号建议缺失处读法。说到这,我们不妨比较一下加斯特与维摩斯对同一经文的版本学处理方式:我们以《会规手册》为例。在开篇之前,加斯特没有提供任何版本学导言和信息,而维摩斯不仅提供了出处(1QS, 4Q255-64, 4Q280, 286-7, 4Q502, 5Q11, 13),且附上了两页远超“企鹅”标准的文本信息说明及相关二手文献。正文开始处,翻译者须翻译的《会规手册》的第一行希伯来文如下:ל [...]שים לחיו [...]רך היחד(For […] for his life, […] of the community,中括号中的省略号指难以辨识,皆空约四至五个字母长度)。此节有两处空缺,加斯特译本完全没有标识,而且其英译文虽然天马行空地流畅,但不仅明显过分补充,即便与原文中即便可以辨识的部分也难以对应:Everyone who wishes to join the community must pledge himself to respect God and man; to live according to the communal rule(凡愿参加本会的人必须应许保证尊崇上帝、尊重世人;按照宗团会规所定的去生活)。而维摩斯的最新译本摘抄如下:[The Master shall teach the sai]nts to live(?) {according to the Book} (4Q255, 257) of the Community [Rul]e。维摩斯不仅在第一版中就将两处空缺以中括号标识,在后续版本中,一处在4Q255, 257的对应读法恰好补足此中第二个空缺,故用大括号将补足部分移植至译文中;此外,他还将一处可能错译的单词(to live)用小括号加问号标出。从任何一方面看,维摩斯的译本都绝对优于加斯特,更不用说几经修订后,维摩斯的版本收入了比加斯特广泛得多的书目,如上文所述的《巨人之书》。

▲ 《死海古卷》

西奥多·H. 加斯特 著,王神荫 译,商务印书馆1995年版

中文版的《死海古卷》由王神荫先生翻译。王神荫毕业于上海圣约翰大学,并在加拿大多伦多大学攻读文学硕士(1946-1948),应有足够功底应付英文书籍与翻译。根据陈泽民1992年为其撰写的前言,王神荫从1986年前后便萌生了翻译死海古卷重要文本之心(页2)。在译者本人所附的使用过的二手文献中,维摩斯的《死海古卷英译文全集》1962年第一版也赫然在目(页40f.)。虽然选择在手,但很遗憾地,王神荫选择了已被淘汰的加斯特本作为主要底本,而放弃了几乎在任何方面都胜出的维摩斯本。因译者已往生,无法去信询问原委,只能揣测是因为加斯特本的篇幅看似巨大(王所使用加斯特1976年版580页,其手边所有企鹅维摩斯1962年初版只有255页,但其实两者编排体例相差巨大,企鹅版即便初版也不逊色),更因维摩斯在企鹅出版社出品,而加斯特在宗教研究界威望极高的安可出版社(Anchor)出版,更兼译者不通原文,无法对比勘察二者在版本学上的深浅,故由外观之,似乎加斯特版有更多外在保障。

遗憾其实不止如此。就在中文版《死海古卷》付梓的1992年后不久,死海古卷的各种版本如雨后春笋版出版。1994年,马丁尼茨(Florentino García Martínez)推出他的英文译本(基于其早年所译西班牙文本);1996年,阿伯格等学者(Martin Abegg / Edward Cook/Michael Wise)亦推出自己的死海古卷英文全译本。1999年,基于之前的英译本,马丁尼茨又主导推出英希对照的所谓“研究版”古卷全集,体例与之前纯英文译本不同:为了方便研究,研究版采取的是按照洞穴编号而非按照维摩斯的文体归类的体例,并附上希伯来文(阿拉米文)与建议读法,大大方便了任何希望查阅某章死海古卷原文的读者。但所幸的是(或者遗憾的是),这一切,译者王神荫在1997年去世前,可能都无从也无力得知。诚然,每个个体都有自己视野的局限,但读者的遗憾是无可避免的。

翻阅与维摩斯译本相关的这段历史,让人突然感觉到许多历史事件的机缘巧合,在过去的半个世纪里都以一种奇特的方式与死海古卷的接受史奇妙地作用着。1955年7月27日,一架由伦敦飞往特拉维夫的洛克希德班机,误入保加利亚领空,被保加利亚空军的两架米格-15战斗机击落,坠毁于佩特里奇附近,酿成著名的以航402号班机空难。机上58人全部遇难,其中包括维摩斯在巴黎修会中最好的朋友瑞内(Renée Bloch)。也是因为最亲近朋友的去世,维摩斯登上去英伦的散心之旅(《天意》,110f.),进而遇见并爱上朋友的妻子,并因此离开法国的修会,开启了在英国的学术生活,而创造了未来50年最重要的死海古卷英文全译本的机缘。而在海峡对岸的法国,如果德沃愿意接受这位来自匈牙利的“局外人”,愿意毫无保留地分享新的出土文献,可能王神荫手中的第一版《死海古卷英译文全集》也会完备得多,中文译本也不会徒留上述遗憾。这其中有太多政治和历史,也有太多天意和偶然,正如维摩斯的自传书名标示的一般。

陈湛,本科毕业于北京大学数学系,研究生转向哲学和宗教研究,毕业于哈佛大学近东语言与文明系,研究文献学的课题。他比较了犹太经典《以赛亚书》的不同语言(包括希伯来文、希腊文、拉丁文、叙利亚文等)版本,发掘之间的谱系依赖关系。毕业后曾在哈佛大学的希腊中心从事技术类工作,2021年成为UIC和北京师范大学双聘教师,教授西方古代历史和语言课程。插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。