新刊 | 魏子扬:《叙事模糊性》对早期浮士德素材的研究

编 者 按

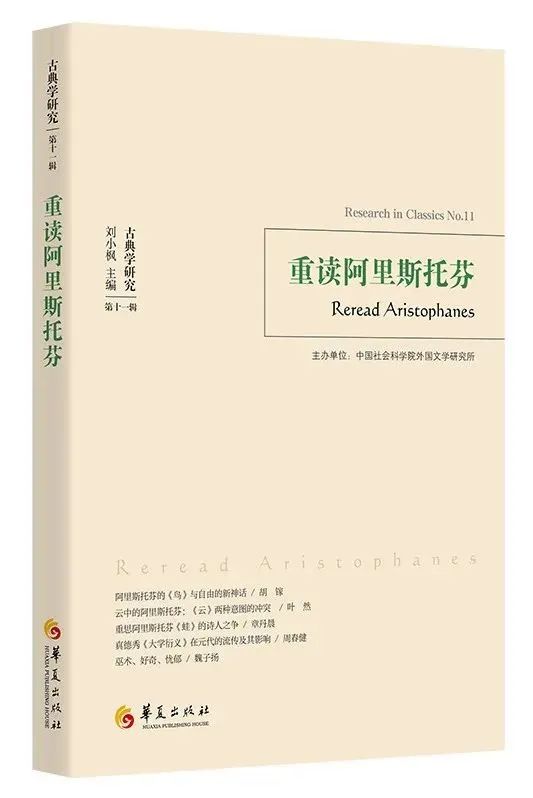

本文原题目为《 巫术、好奇、忧郁——〈叙事模糊性〉对早期浮士德素材的研究》,刊于《古典学研究(第十一辑):重读阿里斯托芬》(刘小枫主编,贺方婴执行主编,北京:华夏出版社,2023年6月),注释从略。感谢魏子扬博士授权“古典学研究”公号网络推送。

中国社会科学院外国文学研究所主办

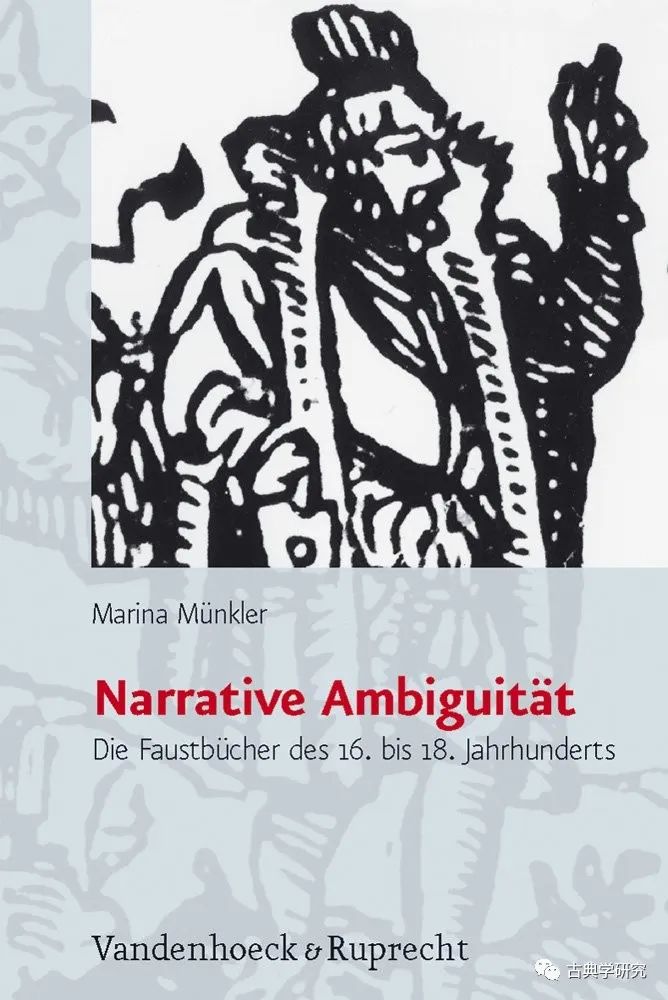

明克勒(Marina Münkler)现任德累斯顿工业大学古代与近代早期德语文学文化教授,她于2011年出版的专著《叙事模糊性:16至18世纪的浮士德书》(Narrative Ambiguität. Die Faustbücher des 16. bis 18. Jahrhunderts)是她多年深耕浮士德素材(Faust-Stoff)这一研究领域的总结性成果。本书材料翔实,论证严密,被认为为整个研究领域带来了“质的飞跃”。本文将首先对早期浮士德素材的历史及其研究现状作一简要梳理,然后介绍《叙事模糊性》一书的主要内容,最后试引出一些批判性的思考。

一 早期浮士德素材:历史、意义、研究现状

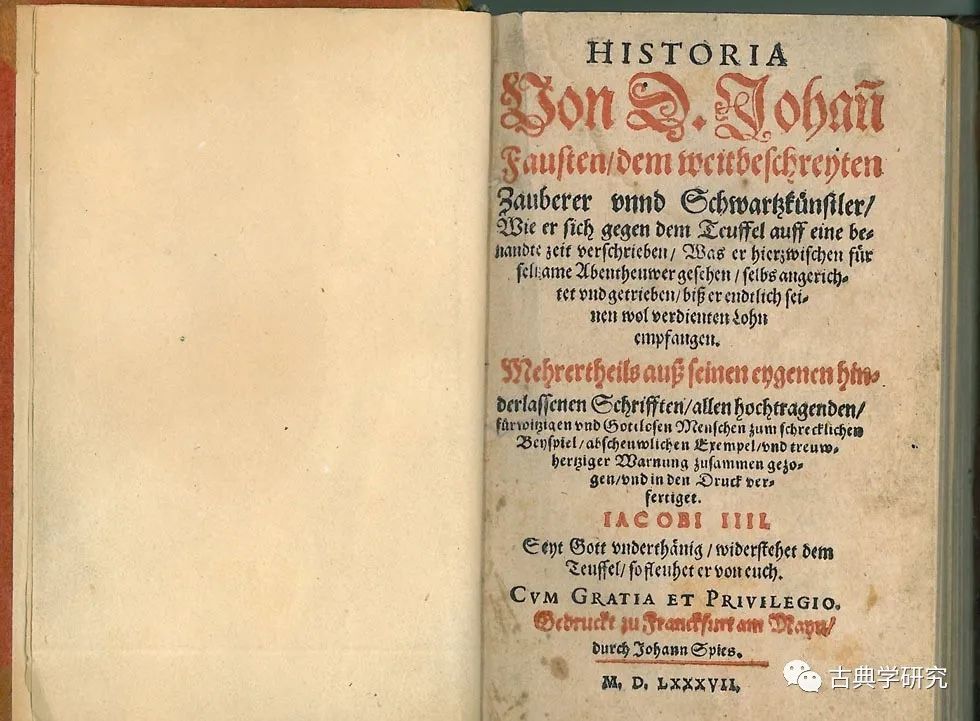

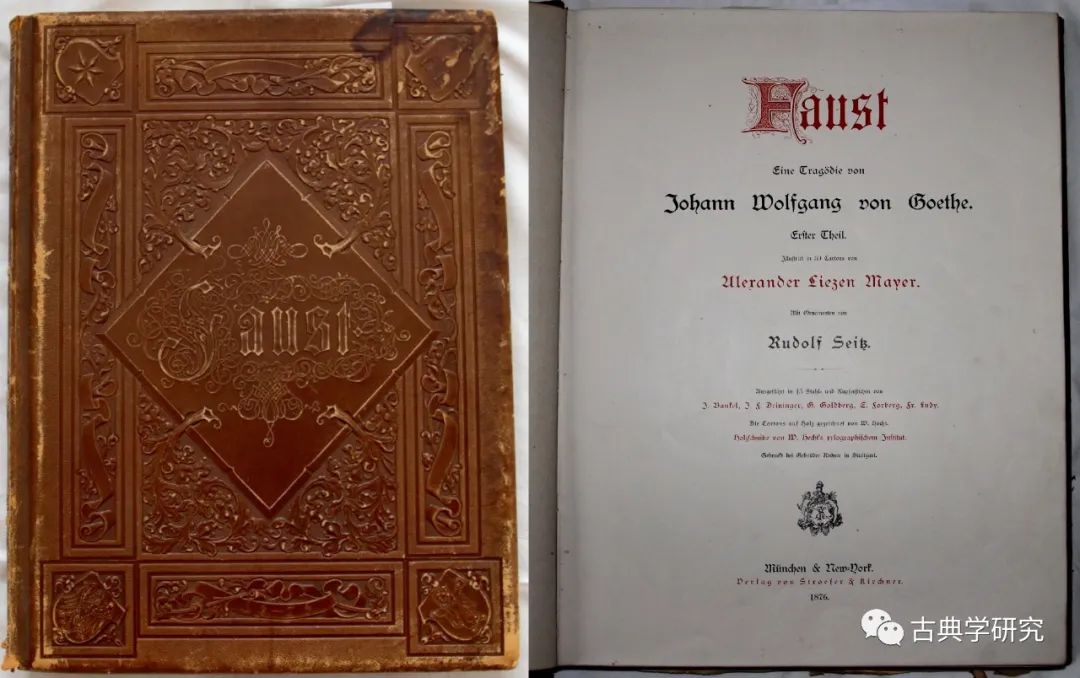

浮士德素材的历史滥觞于16世纪。1587年(即明朝万历十五年),一部作者未署名的小说《约翰·浮士德博士的故事》(Die Historia von D. Johann Fausten)在法兰克福书展上大受欢迎,十二年内催生出近二十种盗版,两种改编版本,以及一部续作《瓦格纳书》(Wagnerbuch,1593年)。其影响也很快跨出德语地区,多种译本相继问世。其中,英译本(约1588年)为英国剧作家马洛(C. Marlowe)创作《浮士德博士的肃剧》(The Tragical History of Doctor Faustus,至迟1593年完成)提供了素材。大约两百年后,在歌德(J. W. Goethe)创作《浮士德》的时代,浮士德素材传统已是枝繁叶茂,在欧洲文学版图上牢牢占据了一席之地。

杜塞尔多夫歌德博物馆 藏

梳理浮士德素材,不仅对理解歌德的《浮士德》具有重大意义,更可为反思现代性提供启示。在关于现代性的讨论中,个体性(Individualität)、主体性(Subjektivität)的“发现”与“提高”历来是重要的议题。一般认为,无论是歌德的《浮士德》,还是早期的浮士德素材,都与这一议题高度相关。在近代早期,浮士德的形象尚代表着一种对个体性的消极看法——他与魔鬼签订契约,获得了世俗的知识与荣华富贵,但灵魂被罚入了地狱;而在歌德笔下,浮士德的形象已然成为高扬人类个体性的一面旗帜。这一从消极到积极的转变发人深省:这一转变如何发生?近代早期与现代之间在何种意义上存在断裂,又在何种意义上具有连续性?

由于歌德的《浮士德》影响极大,从歌德出发,上溯其素材源流成了一种长期主导该领域的研究范式。1587年出版的《故事》作为浮士德素材史上里程碑式的作品,一直受到国外学界的高度重视。但是,这种研究范式时常包含一种目的论:一面试图在早期浮士德素材中寻找所谓“浮士德精神”的原型,另一面又以歌德的作品为尺度评判早期浮士德素材。在这种范式下,研究者容易忽略歌德之前各作品产生的历史语境,忽略它们自身的结构和思想,其结果往往是曲解原意,并在诗学和美学等方面做出有失公允的判断。学界曾长期认为,《故事》没有艺术价值,人物形象扁平,叙事毫无技巧,矛盾与错漏百出,不过是一部拙劣的拼凑之作。1967年,科内克尔(B. Könneker)明确批评了这一研究范式。她从16世纪路德宗神学的角度对《故事》进行了解读,充分展现了文本的精巧与复杂。自此,研究者们越来越关注早期浮士德素材的独立性,越来越重视它们自身的历史语境,各种研究角度随之层出不穷,包括探究文本与同时代知识的关系(如与科学革命、与魔法/巫术之关系),从历史语义学或文化学角度探询文本对某些重要概念的处理(如“好奇”“忧郁”),从诗学、修辞学、叙事学等方面对文本进行分析,以及带着等级、性别、殖民等社会史问题意识对文本进行解读,等等。

近年,随着近代早期研究的加速发展,对《故事》一书的研究热情更是有增无减。可以说,国外学界已完全突破了20世纪60年代以前的研究范式,充分注意到了《故事》一书的复杂性及其与所处时代的紧密联系。然而,相比《故事》某种程度上被建构成了新的经典,被置于显微镜下反复研究的现状,早期浮士德素材传统内的其他作品以及这些作品之间的流变关系受到的关注就显得严重不足了。

二 《叙事模糊性》:问题、方法、主要内容

明克勒的《叙事模糊性》一书正是对早期浮士德素材研究现状的全面回应。本书所研究的浮士德书(Faustbücher)囊括了16世纪80年代至1725年的多部以浮士德为主人公的叙事作品。全书共八章:第一章为引子,介绍研究问题、分析工具;第二至五章以时间为线索串讲浮士德素材的源流,阐明了浮士德素材与此前存在的新教案例(Exempel)文学和天主教传奇(Legende)文学的关系,细致比较了多部浮士德书形式和内容上的异同;第六至八章对多部浮士德书进行了文本分析,处理了巫术(Zauberei)、好奇(Curiositas)、忧郁(Melancholie)三大概念与浮士德的身份、个体性、主体性的关系。作者试图勾勒浮士德形象在百余年间的嬗变;通过历史语义学分析,澄清了浮士德形象与巫术、好奇、忧郁这三个重要概念的互动史;由此延伸开去,作者试图以文学文本为例,展示身份(Identität)、个体性、主体性问题在前现代语境中被提出、被讨论的方式。其一手文献体量与宏大的问题设置,使《叙事模糊性》堪称目前这一领域的一部集大成之作。

第一章花较长篇幅探讨了身份、个体性、主体性的概念(页23-36)。在援引卢曼(N. Luhmann)、哈恩(A. Hahn)、博恩(C. Bohn)等社会学家论述的基础上,作者首先阐述了身份与个体性两个概念的异同。个体性被理解为某个个体区别于其他个体或区别于一般性的性质,而身份则被理解为对个体性的描述,往往由若干外界或自我赋予的特征共同构成。根据卢曼,在分化方式不同的社会中,个体性或身份的形态也随之不同。在层级式分化(stratifikatorische Differenzierung)的社会中,人的身份为其所属的等级所决定,社会不允许个体越出单一身份;随着层级式分化向功能式分化(funktionale Differenzierung)转变,人在社会中扮演的角色多样化,其身份不能再被单一功能系统决定,个体的多面性也为社会所允许。作者认为,浮士德素材滥觞的时代正是两种社会(分别对应前现代和现代社会)的过渡时期,讨论个体性的方式是十分复杂的。

我将“身份”定义为叙事文本中赋予人物的识别标记,这些标记或通过叙事者的声音,或通过其他人物的观察和陈述,或通过人物对第三方的自我描述,或隐或显地表达出来。我将“个体性”理解为人物被置于与他人的关系中的方式,即有哪些社会关系和交往关系在起作用。我将“主体性”理解为个人关涉自己的方式,即他以自我定义为准绳来衡量自我认知的方式,以救赎上的需要来观察自我认知的方式,借助某些语义单元(Semantiken)来思考、感受、担负自我认知的方式。(页35)

尽管作者较少提及“现代”概念,且明确拒斥以现代性为目的的解释范式,但个体性、主体性的发展常与现代性联系在一起,而身份又与个体性息息相关,故仍可认为作者试图将自己的研究与现代性提问的关切结合起来。

第一章另一重要任务在于介绍本书的分析工具。作者不失批判地介绍了法国学者热奈特引入的若干叙事学工具:首先为贴切描述文本间关系,充分理解浮士德素材传统内各文本的流变情况,对“互文性”相关概念进行了讨论和细分,同时也限制了某些概念的使用语境(页16-22);其次为充分描述文本内叙事视点、叙事方式的复杂性,区分了故事(histoire)、叙事(discourse)、叙事行为(narration)的概念,也区分了叙事者层面(Erzählerebene)与人物层面(Figurenebene)(页36-42)。作者认为,浮士德书叙事者层面的立场与人物层面给予读者的印象时常发生背离,这便是所谓“叙事模糊性”的一个重要成因。

第二章“浮士德作为误入人生歧途的案例”处理了浮士德素材与新教案例文学的关系。“案例”概念有深厚的修辞学渊源。案例并非一种文体,而是类似于中文的“典故”,多表现为一些短小精悍、令世人耳熟能详、被世人视作史实的故事,通常不单独成篇,只有在特定语境中承载说理功能时,它们才被称作“案例”。为服务人们的修辞需求,案例集应运而生。新教人士发扬了这一传统;他们特别注重收集反面案例,以期通过案例中罪人的悲惨下场警示、恫吓世人,促人改过自新。《故事》一书与案例文学的关系紧密:它在封面和引言中都自称是一部“案例”,意图警醒世人远离巫术;创作者也从案例集中汲取了大量素材。但是,孤立案例的阐发方向往往是多样的,只有在某些因素的限制下——如短小的篇幅,布道之类的展演性框架,附加的解读文字——案例才能取得预期效果。前两个因素在长篇叙事文学中都不存在,叙事者只能通过或多或少的介入,通过评论与解读来影响读者的接受方向。这就使浮士德的故事存在一定的解读空间,而不能被严格地视为一部案例(页68-69)。

第三章“从案例到传记叙事”对《故事》进行了叙事学分析,强调了《故事》将分散的案例纳入传记框架的贡献,驳斥了认为《故事》结构过于松散,特别是第三部分完全无关宏旨的传统观点,并引出了“好奇”“巫术”“忧郁”为本书三大主导语义单元的论点。《故事》一书由四大部分组成:一、浮士德与魔鬼订立契约,与魔鬼讨论关于魔鬼和地狱的问题;二、浮士德与魔鬼探讨自然问题,他不满足于耳闻,便亲自遍游三界;三、浮士德到处施展巫术,捉弄他人,有时也帮助他人,此部分通常被研究者称作“搞笑部分”(Schwankteil);四、契约即将期满,浮士德把学徒兼仆人瓦格纳立为继承人,忏悔自己一生所犯之罪,最后被魔鬼带走,死状惨烈。作者认为,《故事》有一传记框架,四部分之间存在有机联系:第一、二部分中浮士德以求知者形象出现,主导语义单元为“好奇”;第三部分中浮士德主要身份为巫师,主导语义单元为“巫术”(作者建议放弃“搞笑部分”的提法,换用“巫术部分”或“案例部分”来指称这一部分);第四部分中浮士德陷入绝望,主导语义单元为“忧郁”(页102)。

第四章“传奇的叙事模式”处理了浮士德素材与天主教传奇文学的关系。一种观点认为,天主教传奇目的在于号召人们模仿圣人,而浮士德素材目的在于以儆效尤,方向恰好相反;另一种观点认为,浮士德素材新教色彩浓厚,故其与天主教传奇的关系是一种否定的关系。但作者认为以上观点均似是而非。通过对中世纪传奇文学进行分类,作者认为浮士德故事类似以提奥菲卢斯(Theophilus)传奇为代表的罪人得救传奇。浮士德故事借鉴了这类传奇的一般情节模式:犯罪,悔罪,哭诉,当众认罪,外界介入,灵与肉的结局。但浮士德故事反转了其中一些构成要件:这里没有圣人介入,只有魔鬼不断把浮士德推向绝望的深渊;他没有在教堂,而只是在自己的圈子内认罪;最终,他的灵魂没有得救,而是被罚入地狱。如此的要素还有很多,难以枚举。由于借鉴了传奇的叙事模式,浮士德故事并不是处处与传奇针锋相对,而像是一首把不圣洁的内容寓于圣洁旋律中的“换词歌”[Kontrafaktur ](页144)。

▲ 《浮士德和梅菲斯特》,欧仁·德拉克洛瓦 绘,1827年

第五章“浮士德书的变形表现”比较了多部浮士德书形式和内容上的异同。此部分考证与梳理详细而有系统性,集中体现了作者的语文学功力;浮士德素材的研究者若循此登堂入室,可事半功倍。由于所涉及的文本较多,比较角度丰富而具体,本文篇幅所限,不得不放弃复述本章内容。

在第六和第八章,作者对“好奇”“巫术”“忧郁”这三个概念进行了深入浅出的历史语义学分析。如前所述,作者认为,它们是深度参与了浮士德身份塑造的主导语义单元;而这些单元本身具有一定的多义性,历史上的人们对这几个词的接受态度并不能简单地用消极或积极加以描述。这便是浮士德素材具有“叙事模糊性”的另一大原因。

第六章“赋予身份的语义单元”在引言中论述了“巫术”与“好奇”两概念与超验(Transzendenz)概念的关系:

两个语义单元均指涉人对超验领域的非法入侵:好奇是不承认这条[超验与内在的]边界是可知事物的界限,巫术是否定这条边界是可能之事的界限。[……]浮士德就成了一个双重意义上的边界侵犯者:一个试图用知识独自进入超验领域的越界者,和一个想把超验性的某些方面带入内在领域的边界否定者。(页193)

与此相对应,本章分为两部分。第一部分先处理了“巫术”与“巫师”概念。近代早期西方人认为魔鬼和巫术是真实存在的对社会秩序的威胁。当时知识界把巫术问题纳入神学、自然哲学、法学框架加以探讨,展开过激烈而严肃的讨论,参加者不乏重量级学者,如法国政治理论家博丹(J. Bodin)。各浮士德书也都在标题和引言中开宗明义地给浮士德贴上巫师标签,表明巫术问题的严肃性(作者再次对研究中强调文本消遣娱乐功能的倾向提出了批评)。作者梳理了女巫概念的发展史与16至17世纪德意志四波迫害女巫浪潮的情况(《故事》成书时间与16世纪最严重的一波重合),深入当时的神学和魔鬼学(Dämonologie)话语,比较了与“巫”相关的概念的异同(多达十一个拉丁文词汇参与了比较,充分显示出了这一概念的复杂性),阐述了当时人们对巫术罪(crimen magiae)的理解。

为充分理解浮士德的罪行,作者主张按16世纪的标准严格区分“巫师”(Zauberer)和“女巫”(Hexe)概念。两者的区别不仅在于性别,而更在于两个概念给同时代人的联想。当时被指控为女巫的女性大多受教育程度很低,没有读写能力;因此,魔鬼学著作中认为,她们不可能和魔鬼签订书面契约,也不可能以咒语等方式实现与魔鬼的交流;她们在与魔鬼的关系中处于被动地位;而男性巫师往往是一些在社会上地位优越、受过良好教育的人,他们有能力以书面形式、以特定符号系统——如犹太卡巴拉(Kabbala)——实现与魔鬼的交流,而且他们往往是主动且自觉地与魔鬼结盟的。基于这种认识,以德意志医师魏尔(J. Weyer)为代表的一些学者反对迫害女巫;但他们与博丹等女巫迫害的支持者将会在以下观点上达成一致:魔鬼和巫术是真实存在的,而像浮士德这样的男性巫师应该承担比女巫更大的罪责,因为他们自觉地背离上帝,投向魔鬼。最后,作者对巫术概念在各浮士德书中如何形塑浮士德形象、如何在宗教或道德教化语境中承担一定功能进行了对比,结果显示,其方式是多样的:有时,浮士德使用巫术帮助朋友、捉弄“恶人”(如教皇),这时巫术的使用并不全是消极的;在较晚期的文本中,巫术故事在叙事者的“评注”中往往只是一个引子,后续的议论往往会越出巫术讨论的语境,进入其他话题。作者认为,此处体现出,宗教话语在早期浮士德素材中的支配地位并不总是显著的(页224)。

第六章第二部分处理了“好奇”与“好奇者”(curiosus)概念。“好奇”一词对应的拉丁文概念为“Curiositas”,对应的早期新高地德语概念为“Fürwitz”,后者多次出现在《故事》中,用以刻画浮士德性格特征。一般认为,这两个词在基督教语境中包含贬义,如奥古斯丁认为好奇是肉眼的欲望(concupiscentia oculorum),和肉欲、怠惰甚至高傲等罪行相连;浮士德素材研究者一般认为,让浮士德通过与魔鬼结盟满足自己的好奇心,这样的情节安排意在劝诫读者不要对不该好奇之事动好奇心,较早的研究者甚至认为这里体现了《故事》作者的蒙昧主义立场。作者认为,“好奇”的内涵十分深刻复杂,不可做简化处理,而浮士德书对此的使用也并不总是聚焦在同一个语义重点上。

作者首先从词源学上建立好奇与“cura”(焦虑、努力、聚精会神)的联系,然后梳理了从古罗马到16世纪、从西塞罗到路德等十几位思想家对“好奇”的论述(页231-236)。结果显示,即使奥古斯丁也曾讨论过“虔诚的好奇”(pia curiositas)的可能性。奥古斯丁并不从根本上否定求知欲,只要认识活动的目的在于更好地认识上帝,则可被视作虔诚的表现。路德也以近似的方式区分了“肉体的好奇”(curiositas carnis)和“属灵的好奇”(curiositas spiritualis)。接下来,作者对比了各浮士德书,欲探究“好奇”是否是浮士德形象的固有组成部分。答案是否定的:魏德曼版(1599年)强调了好奇的积极面,但同时也把好奇与浮士德形象解绑;魏德曼版与后继的诸版本中,好奇作为浮士德的一面被大大削弱,肉欲和怠惰成了浮士德的主要罪过(页236-241)。最后,作者回到《故事》,分析“好奇”在书中呈现出来的多义性(页241-258)。

作者认为,浮士德的三种求知方式分别对应三种求知动机:一开始,浮士德为了乐趣和自我赋权而阅读巫术书,追求巫术知识,这背后是一种“不虔诚的好奇”(curiosita simpia);和魔鬼签订契约后,浮士德反复和魔鬼探讨地狱、魔鬼与被定罪者的命运等问题,追求关于超自然彼岸的知识,动因是对自己能否得救的焦虑(cura);浮士德试图通过感官、通过亲身体验来追求自然知识,他潜入了地狱(可能只是魔鬼制造的幻象),飞上了苍穹,遍游了地上各国,还从远方眺望了乐园,但浮士德无法验证自己感知的真伪,亲身体验就只能沦为对肉眼欲望(concupiscentia oculorum)的满足。作者认为,《故事》并没有彻底否定读书、讨论和亲身体验这三种求知方式,但怀揣不正当的求知动机,从《故事》的观点来看,的确是值得批评的。

第七章“个体性:浮士德的社会关系”重申了卢曼关于功能式分化的社会中个体多面性的论题,指出文本中浮士德的身份很多,不可做单一化处理。本章是一个承上启下的环节:第六章讨论了浮士德作为巫师与好奇者的两大身份,本章又在社会关系框架下讨论了若干其他身份——浮士德作为儿子、医师、学者、朋友、邻居、廷臣和纵欲者,于是,从身份的多样性中可以看出功能式分化的社会中的个体性形式;但异化、共同体的瓦解与身份的多样化又是相辅相成的趋势;在和魔鬼的交往中,浮士德又逐渐走向孤立和自我指涉,绝望初露端倪,于是引出第八章的“忧郁”主题和关于主体性的讨论。

第八章“忧郁者浮士德”处理了“忧郁”概念,分析了作为“忧郁者”(Melancholiker)的浮士德如何表现主体性——文本中多次以该语义单元指涉浮士德。忧郁是一个极为复杂的概念,数个不同的话语传统在此交汇:在医学话语内,忧郁是一种疾病,是黑胆汁过多的症候(页297-301);在神学话语内,忧郁同七罪宗中的怠惰之罪(Acedia)、同魔鬼的诱发有紧密联系,忧郁者时而亢奋高傲,时而绝望恐惧,但总是导向罪(页305-307);人文主义者认为忧郁同天才禀赋相关,他们中许多人也自我认同于忧郁者(页301-305)。

路德把忧郁概念置于救赎论、良心斗争、魔鬼与上帝交战的语境中加以讨论——这正是浮士德面临着的挑战。路德是以一种辩证的方式来论述忧郁的:一方面,忧郁是信徒体内依旧带着罪的结果,是魔鬼带来的精神和肉体的折磨,而过度的悲伤无助于得救 ;另一方面,忧郁也有对抗自负之效,也有可能引向悔改,只要“依着上帝的意思而忧愁”(《哥林多后书》7:10);应对忧郁,错误的方式是向外求快乐,正确的方式是在内心斗争中坚定自己对上帝的信仰(页307-311)。

之后,作者转入文本分析。在其生命的最后一个月,浮士德良心发现,忏悔自己一生的罪过。他一开始陷入沉默,把自己关起来,连魔鬼也不想见;继而写下三篇叹苦的文字(《故事》中略去叙事者转述环节,直接呈现);在生命的最后一夜,浮士德在自己的学生面前认罪。按作者的诠释,浮士德对自己的情感管理经历了三个阶段:情绪失控导致失语,用语言把情绪“客观化”,在公开场合认罪时实现了情绪管理。浮士德的自我(Ich)一定程度上从魔鬼的摆布中独立了出来。作者对浮士德的三篇叹苦文段的分析尤其出彩,她认为它们是浮士德对自我内心进行关照的集中体现,表达了他内心的撕裂和对罪人身份的认同,绝望或自我指涉在此达到顶峰。对此,作者引述福柯关于“告解必有听者”的论断,引出了一个大胆的推论:虽然在浮士德所处的故事内的时空,这三篇文字在浮士德在世时没有受众,不成其为告解;但《故事》的读者正是这三篇文字的直接受众,从交往结构的角度看,读者之于浮士德正像是一位隐匿的上帝(deus absconditus)(页316)。最后,作者再次扣题:由于叙事者的声音与人物的声音之间存在矛盾,各浮士德书存在叙事模糊性,而这种模糊性允许了阐释空间的存在(页325-326)。

明克勒的《叙事模糊性》以扎实的语文学工作为基础,结合历史语义学方法,对文本进行了可信、可靠的解读;该书对《故事》之后、歌德之前浮士德叙事文学进行了介绍与分析,填补了浮士德素材研究中的重大空白;作者更与既往研究进行了全面而系统的对话,既澄清了一些可能存在的误解,又为未来的研究提供了可资利用的新工具和新结论。

作者十分强调“多”与“变”:在历史层面上,无论是浮士德形象,还是“巫术”“好奇”“忧郁”三大语义单元,均不是一成不变的;在叙事层面上,浮士德书常常显示出一种多层次、多声部的特点,为读者的接受留出了自由选择方向的余地。借着这种“多”与“变”,作者一方面得以发幽探微,触及了前人没能触及的精妙之处,另一方面她又以“令人惊异的轻盈”切中了身份、个体性、主体性问题的要害之处:应该谨慎对待这几个概念,意识到这几个问题被提出、被讨论的方式是多样的、变化的,是和历史语境相关的。

本书对“巫术”“好奇”“忧郁”三个概念做了平行处理。作者若能进一步阐述此三者之间的关联,将会是锦上添花的一笔。实际上,无论是浮士德书,还是这三个概念,都可以被放在近代早期的认识论转向的背景中加以理解。“好奇”与知识、与科学革命的关系自不必多说。这里试简述历史上“巫术”“忧郁”和认识论话语之间的亲合力:一、忧郁作为一种先天气质,容易吸引魔鬼的注意,而某些忧郁情况,是魔鬼造成的;二、附魔者、与魔鬼结盟者的感知可能是被魔鬼操纵的,而忧郁者从病理上说也会感知到他们自己臆想出来的东西;三、许多女巫被认为是忧郁者;四、一部分学者(如魏尔)反对女巫迫害的一个重要论点在于,被指控为女巫的人在审判中的口供不可信,因为她们的口供可能只反映了她们虚假的感知和虚假的印象。1587年的《故事》也讨论了魔鬼操纵人的感知、留下虚假的记录的可能性,浮士德对自己地狱之旅的记录就是一例。在这里,随之提出的正是感官与经验的真实性、可验证性的问题。在近代早期女巫迫害高潮的最后阶段(约1610年以降),一种根本的怀疑论开始蔓延:对巫术的指控既难证实,也难证伪;如果指控在某个社区里失控,导致人人自危,那么这个指控本身也就濒于失效了。正是在这种时代氛围之中,笛卡尔在《第一哲学沉思集》(Meditationen)中提出了他著名的思想实验:也许我们的一切感知与经验都是假象,都是某个“狡诈的妖怪”(spiritus malignus)企图欺骗我们的手段,而我们没有任何判断真假的能力。在这里可以看出,笛卡尔的妖怪或精灵与魔鬼有着多么密切的联系。

因此,进一步研究“巫术”和“忧郁”话语,或可为我们了解近代早期的认识论转向提供新的线索;而进一步研究“好奇”话语,研究这一被认为限制过求知欲的话语在历史进程中如何嬗变,又或可为我们思考科学革命乃至所谓的东西方“大分流”(Great Divergence)提供更多启示。早期浮士德素材正是这方面宝贵的一手材料。目前,我国学界对早期浮士德素材的介绍仍处于起步阶段,研究范式也稍显滞后,若能带着我国学者对现代性的特殊关切深入文本与历史语境,想必能结出富有洞见的研究硕果。

作者简介

魏子扬,柏林自由大学古代德语文学博士,华东师范大学德语系讲师,主要从事近代早期德语文学(1450-1750)、文学与求知伦理关系、浮士德文献母题研究。博士论文《个体性与范例性:近代早期魔鬼学语境下的〈浮士德书〉与〈瓦格纳书〉》(2022)采用知识诗学方法,复原了16世纪晚期两部文学文本与同时代知识背景(特别是魔鬼学)的互动关系,体现出了近代早期个体性呈现方式与“魔性”的紧密联系。

延伸阅读

编辑 | 王雨菁

关注我们

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。